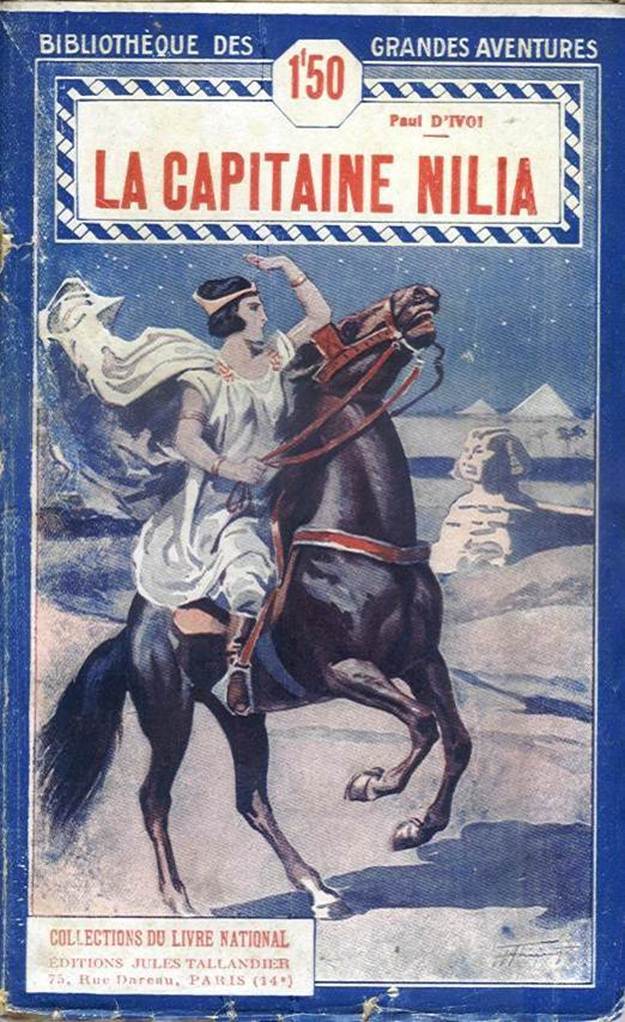

Paul d’Ivoi

LA CAPITAINE NILIA

Voyages excentriques – Volume VI

(1898)

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE LE SECRET DE L’ANGLETERRE

CHAPITRE PREMIER UN FILS EN DEUX PERSONNES

CHAPITRE II UNE VOITURE MYSTÉRIEUSE

CHAPITRE III CONSEIL DE GUERRE

CHAPITRE IV JACK EST TIRÉ À HUE ET À DIA

CHAPITRE V L’ÎLE DE PYLAK (PHILOE)

CHAPITRE VI IDYLLE AVEC L’INVISIBLE

CHAPITRE VII LA MOUCHE SUR LE NEZ

CHAPITRE VIII OÙ HOPE DEVIENT SYNONYME DE « HOP ! »

CHAPITRE IX LE SIÈGE DU KARROVARKA

CHAPITRE XI LE TRÉSOR DES BAB-EL-ARBA

CHAPITRE XII LA FUITE AU DÉSERT

DEUXIÈME PARTIE LA GUERRE DE L’EAU

CHAPITRE PREMIER LE BAHR-EL-GHAZAL

CHAPITRE III TOURELLES D’ACIER, CŒURS DE DIAMANT

CHAPITRE IV LE PACTE DE TRAHISON

CHAPITRE V DEUX FRÈRES, DEUX PATRIES

CHAPITRE VIII LE SECRET DE L’ANGLETERRE.

CHAPITRE X COMBATS D’ERMENT ET D’EL MELAHIEH

CHAPITRE XI LA REVANCHE DE WATERLOO

À propos de cette édition électronique

À

M. LE COMMANDANT J. MARCHAND

Mon Commandant, nous rêvons, l’un et l’autre, de victoires futures. J’ai écrit mon rêve. Laissez-moi vous le dédier comme un faible témoignage des sentiments de votre admirateur, de votre ami.

PAUL D’IVOI.

PREMIÈRE PARTIE

LE SECRET DE L’ANGLETERRE

CHAPITRE PREMIER

UN FILS EN DEUX PERSONNES

– Ah ! Jack ! Si j’avais la certitude que vous n’êtes pas mon fils, quel soufflet vous recevriez !

Cette étrange proposition était formulée par mistress Price, cuisinière en chef du Sirdar ou général anglais Lewis Biggun, commandant l’armée britannico-égyptienne chargée d’opprimer la vallée du Nil au profit des marchands de Londres.

Elle comptait quarante-cinq printemps, mistress Price et, signe d’une vocation culinaire bien caractérisée, elle était ronde, ronde comme un de ces « puddings » si appréciés par ses compatriotes.

Très douce d’humeur ordinairement, sa voix, ses gestes trahissaient à cette heure une irritation non contenue. Elle marchait à grands pas dans l’immense cuisine où se passait la scène. Sous sa démarche pesante, le carrelage blanc et noir gémissait et les innombrables casseroles de cuivre, accrochées à la muraille, tremblotaient avec un bruissement métallique du plus menaçant effet.

Deux jeunes gens d’une vingtaine d’années l’écoutaient. L’un grand, efflanqué, blond pâle, doué d’yeux bleus à reliefs d’acier, de grandes mains osseuses, de longs pieds étroits ; l’autre de taille moyenne, portant une fine moustache, noire comme ses cheveux ; le premier raide et gourmé, le teint blanc et rose des hommes du Nord ; le second souple et gracieux, la peau claire de ton, mais ayant cette matité particulière aux races nées dans les pays aimés du soleil.

– Oui, Jack, reprit la cuisinière en s’adressant à celui-ci. C’est indigne, antipatriotique d’oser soutenir, dans le « home » du général, que le cognac de France est préférable au wiskey du comté d’Essex. Mon sang anglais n’a fait qu’un tour, et je le répète, si j’avais eu l’assurance que vous n’êtes pas le fils né de moi…

Sa main distribua dans l’air une formidable gifle, complétant ainsi sa pensée. Jack eut un bon sourire.

– Moi, maman, je n’ai pas de doute. Je vous aime trop pour ne pas être votre enfant. Mais que cela ne vous arrête pas, et si le don d’une calotte doit vous rendre le calme, frappez, maman, voici ma joue.

À ces paroles empreintes de la plus affectueuse soumission, la colère de mistress Price tomba comme par enchantement. Elle vint au jeune homme, le pressa dans ses bras :

– Tu as raison, mon Jack, tu es meilleur que moi… tu es mon enfant, tu l’es… Ah ! câlin… va… je serais trop triste de voir en toi un étranger… Dire que tout petit, tu faisais déjà de moi tout ce que tu voulais.

Mais une voix sèche interrompit ses effusions.

– Voudriez-vous dire que je suis un intrus dans cette maison, ma mère ?

La pauvre femme s’arrêta net. Elle tourna les yeux vers le grand blond :

– Non, John, non. Toi aussi, tu es mon fils chéri.

Boudeur, l’interpellé répondit en appuyant sur les mots :

– Je ne puis pas être aussi votre fils. Vous n’êtes mère que de l’un de nous. Je suis ou ne suis pas, mais il m’est impossible d’accepter le partage.

– Oh ! John, fit Jack d’un ton de reproche. Notre mère…

– Ma mère, rectifia l’autre, ou votre mère… pas notre…

– Voyons, frère.

– Pas frère, je ne veux pas.

Un geste d’impatience échappa à Jack et, vivement :

– Que tu le veuilles ou non, il faut que nous soyons frères pour la tranquillité de celle qui nous a élevés, qui s’est dévouée à nous. Elle n’a donné le jour qu’à un de nous… Eh bien ! qu’en nous voyant unis dans une même tendresse pour elle, il lui semble que tous deux nous sommes ses enfants.

– Oui, oui, bégaya mistress Price en se laissant tomber sur une chaise.

Elle avait les yeux remplis de larmes.

D’un bond, Jack fut auprès d’elle, il s’agenouilla, lui prit les mains.

– Ne pleurez pas, bonne mère, ne pleurez pas. John comprendra. Il est jaloux, mais cela passera. Il n’a pas encore pu s’habituer… Songez qu’il y a huit jours à peine, le jour même où nous atteignîmes notre vingtième année, que vous nous avez dit le mystère planant sur notre parenté.

– Vous vous trompez, je ne comprendrai jamais, protesta rudement le blond jeune homme. Et pour commencer, je vous prie de ne pas confisquer ainsi les mains de ma mère.

– Prends-en une, John, et agenouille-toi comme moi.

– Je les veux toutes deux.

– C’est encore possible, frère. Tiens, je place mes mains sur les genoux de maman, elle va poser les siennes dedans et toi-même, tu les couvriras des tiennes. Comme cela, chacun de nous aura les deux mains de maman.

– Bon Jack, soupira mistress Price.

John frappa le sol d’un violent coup de talon.

– Bon Jack, joli Jack. Voilà tout ce que vous savez dire. Et cependant, il vous suffirait de nous regarder pour reconnaître votre fils. Mon père était, au physique et au moral, un bon Anglais comme moi… tandis que Jack est un Français de goûts et d’apparence…

Exprimer le dédain contenu dans ces derniers mots est impossible.

– Français, moi… !

Mais mistress Price interrompit Jack :

– Votre père, John, avait vécu longtemps en France, et il aimait beaucoup ce pays et ses usages.

– C’est pour cela, fit ironiquement le jeune homme, que Jack préfère le vin à l’eau, que tandis que j’apprenais la boxe nationale, il étudiait la « savate française », qu’il lit Victor Hugo plutôt que Milton, La Fontaine et Molière, plutôt que Shakespeare ou Sheridan, Alexandre Dumas plutôt que Walter Scott. Monsieur dédaigne le pudding, chante les louanges de la pâtisserie française… Tout à l’heure encore, il donnait le pas au cognac sur le wiskey. En politique, c’est la même chose. N’affirmait-il pas encore, l’autre soir, que notre occupation de l’Égypte, où nous sommes en ce moment, était un abus de la force.

– Ma foi, répliqua l’interpellé, si les Égyptiens envahissaient l’Angleterre, que dirais-tu ?

– Là, vous le voyez… comme si l’Angleterre et l’Égypte pouvaient être comparées… Enfin, pour conclure… je ressemble à mon père… je suis blond-saxon, comme lui n’est-ce pas ?

Tristement mistress Price secoua la tête.

– Je l’ai cru longtemps, dit-elle d’une voix faible, jusqu’à l’heure où nous dûmes entrer en service chez lord Camatogan de Grosvenor Square…

– Que signifient ces paroles ?

La cuisinière leva les yeux au ciel.

– Ceci… Quand j’épousai feu votre père, il était blond, ainsi que vous, John.

– Ah ! ah ! articula ce dernier d’un ton de triomphe.

– Attendez… Il était blond, grâce à une teinture connue… le Régénérateur de la chevelure Imperial Eaton. À vingt ans, le pauvre Price avait éprouvé une grande frayeur et ses cheveux avaient blanchi en une nuit. Il me l’avoua, lorsque nous dûmes entrer chez lord Camatogan… Ce seigneur ne voulait que des serviteurs bruns, les jugeant plus actifs. La place était bonne, Price n’hésita pas. Abandonnant l’Imperial Eaton, il usa du capillaire Victoria Windsor et devint noir, noir comme Jack.

Devant cette articulation, les frères demeurèrent un instant interdits, mais John se ressaisit presque aussitôt.

– Avant de se teindre, vous devez le savoir, mon père était ou blond ou brun ?

– Ni l’un ni l’autre… il était châtain.

Du coup, Jack se prit à rire, tandis que John, en proie à une véritable rage, fourrageait d’une main impatiente la toison d’or qui couvrait son crâne.

– Ainsi, gronda-t-il, la vérité ne peut être connue. Je serai condamné à demeurer toujours votre demi-fils, à me contenter de la demi-affection d’une moitié de mère. Non, cela ne sera pas. Par Satan, je saurai. Je veux tout ou rien, suivant la noble devise de la vieille Angleterre… Ma mère – et il appuya vigoureusement sur ces mots – lorsque vous nous avez adoptés tous deux… vous étiez troublée, bouleversée… Vous avez pu ne pas tenir compte d’une circonstance importante. Rassemblez vos souvenirs, et contez-nous de nouveau l’aventure néfaste qui dédoubla votre fils. Le voulez-vous ?

Mistress Price joignit les mains et, d’une voix mal assurée :

– Certes, je le veux, bien que mon cœur se déchire à la pensée de devoir choisir entre vous.

Elle s’assit d’un air accablé et lentement parla ainsi :

– En quittant lord Camatogan, votre père et moi passâmes au service de Lewis Biggun, aujourd’hui Sirdar, alors capitaine dans l’armée des Indes, en résidence à Bombay. À peine installée dans la ville hindoue, j’eus une grande peine et une grande joie. Votre père trépassa à la suite d’un accès de fièvre pernicieuse et je devins mère de l’un de vous.

La digne femme porta son mouchoir à ses yeux et reprit :

– Mais les tribus du Radjpoutana étaient en pleine révolte. Sir Biggun fut désigné pour faire partie d’une colonne envoyée contre eux, et moi, sa cuisinière, dont il appréciait fort les talents, je dus suivre l’armée avec les bagages et les provisions. Ah ! fit-elle, les cantines du capitaine étaient bien garnies et j’étais fière de ma cave et de mon office ambulants.

– Passons, passons, grommela John avec impatience.

– Soit, continua mistress Price d’un ton soumis. Celui de vous qui était mon fils alors – il avait deux mois – ne pouvait être exposé aux fatigues d’une longue campagne. Je lui cherchai une nourrice et l’installai à quelques kilomètres de la ville, au hameau d’Aghaabad, chez une veuve de la caste des potiers du nom d’Oriemi. Elle occupait la septième maison sur la route ; je la vois encore, avec sa cour pleine de fleurs, entourée d’un mur bas de pisé ; la cabane contenait deux pièces au sol de terre battue et aux murailles blanchies sur lesquelles un artiste naïf avait gravé à la pointe des versets des Védas, ces livres saints de l’Inde brahmanique.

– Pauvre mère, soupira doucement Jack en lui jetant les bras autour du cou.

John haussa les épaules, et presque durement :

– Continuez, je vous prie.

– Nous partîmes. Nous pensions être absents quelques semaines, la campagne dura deux ans. Enfin les armes anglaises courbèrent sous le devoir les rebelles du Radjpoutana et nous rentrâmes à Bombay, sir Biggun ayant conquis le grade de major. Là, une affreuse nouvelle m’attendait. La peste, ce fléau de l’Inde, avait ravagé la contrée. Les habitants épargnés avaient fui, désertant leurs demeures, cédant la place au mal… Mon enfant est mort, pensai-je, je n’ai plus de fils. Vite, je louai une petite voiture et, fouettant le cheval, je filai au grand trot vers Aghaabad.

Mistress Price se tut un instant, comme pour dominer son émotion.

– Ah ! mes chers enfants, quel spectacle. La campagne déserte, les herbes folles couvrant les champs naguère cultivés. De loin en loin, au bord de la route, un corps humain, pestiféré, que le mal avait terrassé là et que nul ne songeait à ensevelir. J’allais toujours, fermant les yeux, demi-folle d’épouvante, mais poussée en avant par une force irrésistible… Enfin j’aperçois le groupe de cabanes formant le hameau. J’entre dans la rue silencieuse, abandonnée. Comme impressionné par la solitude, le cheval a ralenti le pas. Il s’arrête de lui-même devant la septième maison. Ô joie ! le jardin est constellé de fleurs ; la porte de la cabane est ouverte… la veuve Oriemi doit être là. J’appelle. Rien. J’appelle encore, sentant mon angoisse revenir ; ma voix s’étrangle dans ma gorge… Personne ne répond. Alors je saute à terre, je pénètre dans la cour, je contourne un massif de lauriers en fleurs et je vois, étendue en travers du sentier, la face marbrée de taches noires, immobile, morte… la pauvre nourrice Oriemi. La peste avait passé par là.

» J’aurais dû m’évanouir devant un tel spectacle. Pas du tout, il semble que l’horreur de la situation stimule mon courage. Je franchis le cadavre d’un bond, je cours à la cabane, j’entre. La première pièce est vide, je la traverse… Dans la seconde, j’aperçois un lit d’enfant, dont l’épaisse moustiquaire est fermée. Je m’arrête un instant, je n’ose soulever l’étoffe qui me cache la couche. Que verrai-je, si je regarde ? Mon petit Jean, car il se nommait Jean, est-il mort comme Oriemi, comme tous ceux que j’ai rencontrés sur la route ? Peut-être,… mais peut-être aussi, il vit. Je pourrais l’emporter dans mes bras, le sauver… J’étends la main vers l’étoffe ; d’un geste brusque j’écarte le frêle obstacle, et je reste interdite, stupéfaite !

» Dans le lit sont deux enfants, de même taille, de même âge. Ils dorment, roses, souriants, bien portants, insoucieux de la peste qui fauche autour d’eux.

» Je ne réfléchis pas, je les prends tous deux dans mes bras. Ils ouvrent les yeux et tous deux me sourient. Et tout à coup, une terrible indécision m’envahit… Lequel est mon fils ? Lequel est mon Jean ? »

Mistress Price s’était dressée en prononçant ces dernières paroles… Ses regards humides se portaient alternativement sur John et sur Jack…

– Depuis vingt ans, termina-t-elle, j’attends la réponse à cette question. J’appris plus tard qu’une dame française était arrivée à Bombay, peu après mon départ pour le Radjpoutana. Elle avait confié son petit garçon à Oriemi, puis elle avait disparu et personne ne savait ce qu’elle était devenue.

» Que pouvais-je faire ? J’avais tremblé d’avoir à pleurer mon fils, la destinée généreuse, au lieu d’un, m’en rendait deux. Je vous réunis dans la même tendresse. Chacun de vous fut mon Jean, et puisqu’en anglais nous avons deux mots pour dire Jean : John et Jack, l’un de vous fut John, l’autre fut Jack ; toujours mon Jean bien-aimé en deux personnes. »

Jack se jeta au cou de l’excellente femme, tandis que John se retirait à l’écart, boudeur et pensif. Sans doute, le blond jeune homme se préparait à continuer la discussion, mais une sonnerie retentissante coupa court à ses dispositions belliqueuses.

– Le Sirdar appelle ! s’écria mistress Price.

Aussi vite que le lui permettait son embonpoint, elle se précipita hors de la cuisine.

CHAPITRE II

UNE VOITURE MYSTÉRIEUSE

Dans un grand salon, dont les hautes portes vitrées, découpées en trèfle donnaient sur le jardin, où les arbres d’Europe et les gommiers égyptiens étaient dominés par le fût élancé des palmiers, le Sirdar Lewis Biggun attendait.

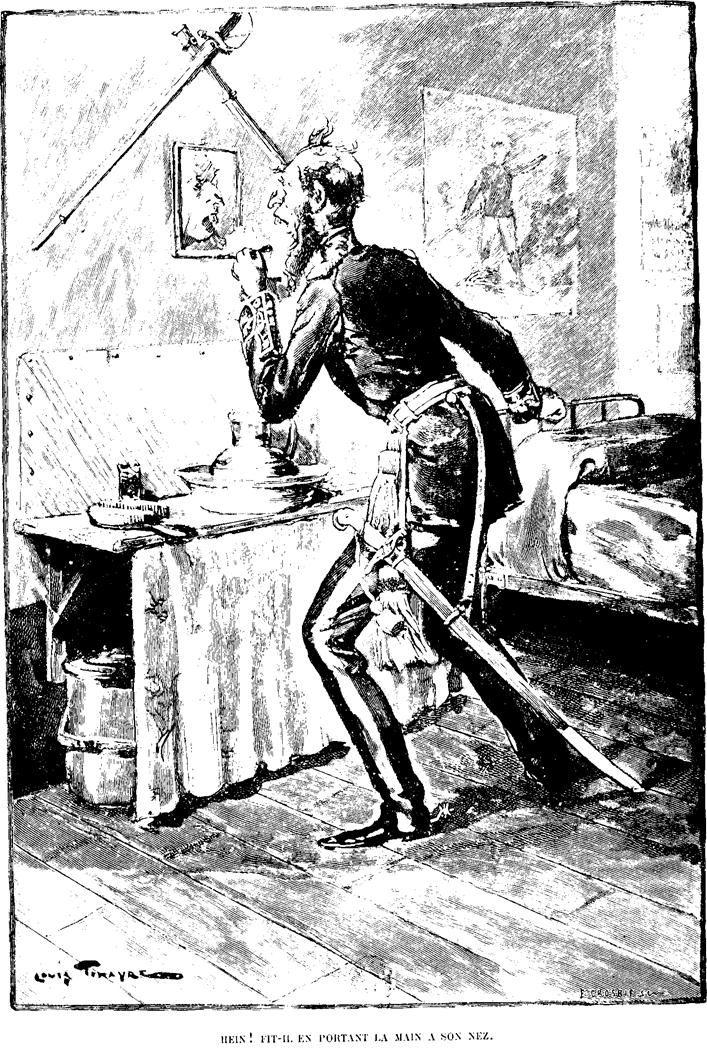

Grand, osseux, le visage dur encadré de favoris blonds striés de fils d’argent, le commandant général de l’armée anglo-égyptienne se frottait les mains d’un air satisfait, en regardant, du coin de l’œil, un petit homme vautré dans un fauteuil à bascule.

Très laid, celui-ci, avec son crâne chauve, son visage terreux, son nez crochu surmonté de lunettes bleues. Et sale ! Une vieille redingote, irrémédiablement brouillée avec la brosse, couverte sur les épaules d’une couche de poussière grise ; un pantalon noir, usé à la place des genoux et agrémenté d’un petit travail de hachures qui indiquait chez son propriétaire l’habitude invétérée d’essuyer en cet endroit sa plume trop chargée d’encre ; des souliers lourds, jadis jaunes, maintenant sans forme et sans couleur, complétaient le costume peu galant du personnage. À terre, devant lui, il avait posé son chapeau, un haut-de-forme ébouriffé, roussi par un long usage.

Une porte s’ouvrit et mistress Price parut, s’efforçant vainement de donner à sa volumineuse personne la forme respectueuse d’un arc de cercle, attitude convenable de tout domestique bien stylé qui se présente devant son maître.

– Milord a bien voulu me sonner ? dit-elle, toujours inclinée.

– Oui, ma bonne Price. Je veux mettre votre dévouement à l’épreuve…

– Voilà vingt ans qu’il subit l’épreuve du feu devant mes fourneaux, Milord.

– Je le sais, Price, je le sais : vous êtes une bonne créature. Nous devions déjeuner dans deux heures…

– À midi moins sept minutes, suivant la coutume de Votre Honneur.

– Eh bien, aujourd’hui, je désire déroger à la coutume.

Du coup, la cuisinière se redressa brusquement et regarda le général d’un air ébahi.

– Déroger… ?

– Cela vous surprend, Price… Croyez que des raisons sérieuses seules me décident à avancer l’heure de mon repas… Mais le service de l’Angleterre avant tout… Au demeurant, vous devez avoir des viandes froides, un en-cas toujours prêt.

– J’ai l’en-cas, Milord.

– Bien. Vous allez le ranger dans des paniers avec quelques bouteilles choisies… De quoi substanter deux personnes…

Mais, se reprenant vivement :

– Non trois, – et il ajouta avec un sourire en se tournant vers l’homme à la redingote râpée : Car le docteur Gorgius Kaufmann, qui me fait l’honneur de s’asseoir à ma table, a de l’appétit pour deux…

La cuisinière s’inclina et, d’une voix timide :

– Pour trois, facile… mais dans des paniers… pourquoi ?

– Parce que je vous le demande, ma chère… Autre chose, vous avez vos deux fils avec vous ?

– Oui, Milord.

– Très bien. Vous leur ferez porter les paniers en question auprès de la voiture de sir Gorgius… dans la grande cour. Là, ils attendront mes ordres. Allez.

Mistress Price pivota sur les talons et disparut.

Alors, le Sirdar vint se planter devant son invité :

– Vous avez entendu ?

– Oui, général. Il était impossible de commander mieux… j’ai failli éclater de rire lorsque vous m’avez gratifié d’un appétit « pour deux ».

– Alors, vous êtes satisfait ? reprit lord Biggun sans se dérider.

– Entièrement.

– Eh bien, tâchez que je le sois également.

– Vous le serez, mon digne lord, vous le serez.

– Tant mieux ! Car si vous vous étiez joué de l’Angleterre en ma personne, votre qualité de savant ne vous sauverait pas. Une cour martiale et les douze balles d’un peloton d’exécution…

L’homme aux lunettes bleues ne sourcilla pas.

– Entendu, fit-il légèrement. Mais si mes services sont ce que j’ai promis… ?

– Je m’engage, au nom de Sa Gracieuse Majesté, à vous récompenser magnifiquement.

Gorgius grimaça un sourire.

– Alors, je suis tranquille.

Sans s’inquiéter davantage de son interlocuteur, le bizarre personnage tira de sa poche un carnet graisseux, et sur une page blanche se mit à aligner des chiffres.

Cependant mistress Price avait regagné sa cuisine. Elle empilait dans deux paniers d’osier : viandes froides, hors-d’œuvre variés, flacons de vins blancs et rouges, liqueurs, etc., tout en racontant à ses fils ce qu’elle appelait « la lubie » du général.

– Bizarre ! bizarre ! s’écria Jack. Que peut bien avoir en tête lord Biggun ?

Avec un haussement d’épaules, son frère ricana :

– Curiosité de Français, toujours…

Cette fois, Jack fronça le sourcil :

– Écoute, John, je vais te faire une proposition bien anglaise. Au lieu de nous quereller sans cesse, nous allons « boxer » une bonne fois, et ce sera fini.

Mais son interlocuteur secoua la tête.

– Avec votre boxe française ou chausson, je serais battu d’avance.

– N’est-ce que cela ? Je ne me servirai pas des pieds… les poings seuls…

– Cela ne me suffit pas. Vaincu, vous auriez la ressource de prendre votre revanche… je ne vous dominerais pas.

– Tu ne voudrais pas que je passe ma vie à tes genoux ?

– Pardon, je le voudrais ; mais cela étant impossible, je n’engagerai pas la lutte. Tous nos grands hommes, depuis Nelson, jusqu’à Kitchener en passant par Wellington, l’ont dit : Il ne faut combattre qu’avec la certitude de la victoire complète et définitive.

À cette réplique monumentale, Jack riposta par un sourire. Aussi bien, les paniers de victuailles étaient prêts, bondés jusqu’aux anses par la sollicitude exagérée de mistress Price.

Chacun des frères en prit un, mais John s’empressa de sortir à grands pas, pour éviter la compagnie de Jack.

Celui-ci le regarda avec une nuance de tristesse. Était-il possible que l’affection qui, depuis vingt ans, l’unissait à son frère, s’évanouît ainsi ? Certes John n’avait jamais péché par excès de tendresse ; toujours une grande retenue présidait à ses manifestations affectueuses ; mais cela pouvait être attribué à son caractère réservé, à son tempérament froid. Tandis qu’aujourd’hui, il montrait une véritable animosité. Pourquoi ? L’amour d’une mère est un trésor inestimable, mais il ne rend ni avare ni jaloux. Qu’elle soit aimée le plus possible, la chère mère, voilà ce que doit souhaiter le fils reconnaissant.

Bien que ces réflexions eussent ralenti son pas, Jack rejoignit son frère dans la cour de la villa et brusquement :

– T’es bête, John, dit-il en appuyant amicalement la main sur l’épaule de son interlocuteur… Je t’aime bien, j’aime bien notre mère. Acceptons franchement une situation que nous n’avons pas créée et serrons-nous la main.

Peut-être son accent communiqua-t-il sa vibration au cœur du jaloux, car John répondit :

– Je vous secouerai la main, Jack. Mais, moins superficiel que vous, je conserverai au dedans de moi une blessure.

Les jeunes gens échangèrent une cordiale poignée de mains, et Jack souriant :

– Ta blessure se cicatrisera, frère. Moi je n’en ai ressenti aucune, non pas que je sois superficiel, comme tu le prétends, mais parce que j’ai trop d’amitié pour toi… ; cela me rend incapable de mauvaises pensées. Vois-tu, il en est de l’affection comme d’un plantureux repas… Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois.

Changeant brusquement de ton, il poursuivit :

– À propos, où est donc la voiture du docteur Gorgius Kaufmann.

– Je n’en vois pas trace.

– Cependant, maman nous a bien dit : dans la cour ?

– Elle l’a dit.

– Alors… ?

La cour était déserte ; mistress Price avait dû se tromper. Mais soudain, sur le perron du corps de logis principal, parut un domestique à la livrée du Sirdar. C’était un Maltais, à la figure rusée.

– Eh ! s’exclama Jack, voici Rocko, il nous renseignera.

Et, s’avançant vers lui :

– Rocko, où est le carrosse du docteur Gorgius… ?

– Je suis envoyé pour vous y conduire, maître Jack.

– Parfait… nous vous suivons.

Les jeunes gens reprirent les paniers qu’ils avaient déposés à terre.

– Le véhicule a été amené dans la grande allée du jardin, poursuivit le Maltais, ordre du Sirdar. C’est un wagon bizarre… je me demande comment il est venu s’échouer ici ?

– Que voulez-vous exprimer ? interrogea aussitôt Jack, surpris de l’intonation du domestique.

– Ceci. Il me semble que j’ai déjà vu ce car étrange.

– Vrai… où cela ?

– Au milieu de la mer Méditerranée.

Quel que fût son flegme, John s’arrêta net, tout comme son frère.

– Un chariot au milieu de la mer ?… Quelle plaisanterie !

– Pas du tout. Ce char-là va sur l’eau aussi bien que sur terre.

– Rocko… vous vous moquez de nous ?

– Non, non, affirma le Maltais. Vous regarderez la voiture. Les roues d’arrière sont garnies de palettes qui s’appliquent normalement sur les rayons, mais peuvent se redresser perpendiculairement, de façon à devenir de véritables « aubes », lorsque l’appareil devient un bateau.

– C’est un chariot-barque, alors ?

– Parfaitement… et électrique encore.

– Mais ce docteur Gorgius est un grand inventeur !

Le domestique sourit, sa figure chafouine se plissa d’innombrables rides.

– Un habile homme seulement.

– Habile ? Que voulez-vous dire ?

Le Maltais lança autour de lui un regard soupçonneux, puis, baissant la voix :

– Vous savez que j’ai été matelot. J’étais à bord d’un bâtiment qui faisait le service entre Marseille, Brindisi et Alexandrie.

– Eh bien ?

– Dans un de nos voyages, nous recueillîmes une embarcation bizarre, montée par des Français et une jeune Grecque, propriétaire de l’appareil. Celle-ci avait nom Anacharsia Taxidi[1].

– Après. Que vient faire cette jeune Grecque… ?

– Dans mon histoire ?… attendez. Son bateau, qu’elle appelait un Karrovarka, c’est-à-dire un chariot-barque, fut mis à la remorque, tandis que les passagers montaient à bord du steamer ; or, la nuit suivante, le câble qui retenait l’embarcation fut coupé, et, au jour, le karrovarka avait disparu, ainsi qu’un passager de 3e classe, inscrit sous le nom de : Otto Skoppen.

À ce moment, les trois hommes, ayant contourné l’aile droite de la résidence, entraient dans le jardin, dont le sable doré s’écrasait sous leurs pas avec un léger grésillement. Rocko s’était tu.

– Qu’avez-vous ? interrogea Jack.

Il y eut comme une hésitation sur le visage du Maltais, mais brusquement l’homme sembla prendre son parti :

– J’ai, fit-il d’une voix faible comme un souffle, que dans le nouvel ami du Sirdar, le savant Gorgius Kaufmann, j’ai cru reconnaître Otto Skoppen, et que sa voiture ressemble au karrovarka comme un grain de blé ressemble à un autre grain de blé.

John eut un rugissement étouffé. De sa main libre, il empoigna rudement le domestique et le secouant :

– Oseriez-vous insinuer que l’ami du général en chef est un voleur ?

Sous son étreinte, le Maltais pâlit.

– Je n’insinue rien, mister John, mais lâchez-moi, car vous serrez comme un crabe.

Et, le jeune homme ayant obtempéré à la requête, Rocko se mit prestement hors de portée avant d’ajouter :

– Seulement je ne pense pas qu’il y ait deux voitures semblables sous la voûte céleste, et j’en suis pour ce que j’ai dit : Le karrovarka s’est promené au milieu de la Méditerranée.

On atteignait à ce moment la large allée centrale, qui partageait le jardin par la moitié et aboutissait à la porte à claire-voie, dont les bois rejointoyés par un menuisier fantaisiste reproduisaient les lignes étranges, sculptées, il y a 4.000 ans, sur les pylônes des temples d’Hathor. Ces imitations sont du reste fréquentes en Égypte, ce pays unique dont on peut dire :

« Rien ne change là-bas. Qu’un moderne s’y installe, et en peu de temps, son goût, sa pensée, sa raison deviendront le goût, la pensée, la raison des contemporains des pharaons Khéops ou Kléphrem. Le Nil nourricier absorbe l’originalité étrangère ; il impose à tous la même façon. Il n’est pas seulement le père de l’Égypte, il est son âme ; et c’est cette âme, respirée dans la corolle des lotus, dans les bouffées brûlantes du vent soufflant des déserts, cette âme entendue dans le rythme berceur des eaux, dans les mélopées traînantes des fellahs, vue dans les profondeurs bleues du ciel, où le soleil flamboie comme l’œil justicier d’Osiris ; c’est cette âme qui éteint l’âme du conquérant, qui la conquiert à son tour. Il semble que le sphinx éternel, si magistralement chanté par Georges Fragerolle, pétrit à son image les migrations successives du monde. »

Mais ni Jack ni son frère n’eurent à ce moment de semblables pensées. Sous leurs yeux, au milieu de l’allée, se dressait un véhicule étrange.

On eût dit un de ces longs wagons affectés au service des grands express européens, ou bien encore un bateau dont l’avant affectait la forme menaçante d’un éperon.

Fait de plaques de tôle boulonnées, il se présentait mystérieux et immobile, supporté par huit roues massives. Les six premières, de diamètre exigu, étaient évidemment des roues « porteuses » ; mais à l’arrière, deux cycles, de rayon triple de celui des autres, attiraient l’attention.

Ceux-ci ressemblaient à des « aubes » de steamer, dont les palettes, destinées à frapper l’eau, auraient été repliées suivant l’axe des rayons.

Rocko les désigna :

– Roues sur le sol ferme, nageoires sur l’eau. Plus je le regarde, plus je crois reconnaître le karrovarka dont je parlais tout à l’heure.

À ce moment d’ailleurs un nouvel incident empêcha les jeunes gens de répondre.

Sur la toiture du « car », lord Lewis Biggun et le docteur Gorgius se montrèrent. Ce dernier tenait à la main une chaînette terminée par un crochet. Il fit descendre le crampon de fer jusqu’il terre, et d’une voix sèche, ordonna :

– Accrochez les paniers.

Les jeunes gens obéirent. Aussitôt le docteur hissa les récipients d’osier sur la plate-forme et le Sirdar parla à son tour :

– Garçons, tenez-vous en sentinelle à vingt pas de cette voiture. Vous empêcherez quiconque d’approcher. Toi, Rocko, retourne à l’office. Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte.

Et le Maltais s’étant éloigné, non sans avoir jeté un regard expressif aux fils de mistress Price, Jack alla se poster en avant du wagon vers la grille de l’avenue, tandis que John se rapprochait de la villa et s’asseyait flegmatiquement sur le sable. Toute son indifférence habituelle était revenue. Il la poussa même jusqu’à tourner le dos au « carrosse » du docteur.

Par contre, Jack continua à fixer des yeux effarés sur le monstre de métal. Il vit les paniers de provisions disparaître, sans doute par une trappe ménagée dans la plate-forme supérieure ; puis le Sirdar et son compagnon disparurent à leur tour. Le long des parois, des volets s’abattirent avec un claquement sec, démasquant de petites fenêtres carrées, placées malheureusement trop haut pour permettre aux indiscrets de plonger à l’intérieur du karrovarka. Puis tout demeura immobile, silencieux, comme mort, dans le jardin envahi par le calme brûlant du milieu du jour.

À l’ombre d’un catalpa, Jack se mordait les lèvres d’impatience et de curiosité.

Quelle idée avait le Sirdar, ce maître donné à l’Égypte par l’Angleterre, quelle idée avait-il de s’enfermer dans cette prison roulante pour déjeuner avec un docteur allemand ?

Pourquoi ces allures mystérieuses ? Pourquoi, non content des murailles de tôle qui l’isolaient du monde, le général avait-il placé les deux frères en sentinelles ?

Ce luxe de précautions indiquait clairement que des paroles d’une gravité exceptionnelle seraient prononcées ; des paroles que les tentures épaisses des appartements, les serrures de Birmingham, les verrous de Sheffield n’avaient pas paru suffisants à garder des oreilles toujours ouvertes autour d’un haut fonctionnaire.

Tout en enrageant de ne pouvoir deviner de quoi il retournait, Jack s’avoua, avec un sourire, que lord Biggun avait agi sagement en prenant de si minutieuses précautions. Lui-même, n’avait-il pas trouvé le moyen d’assister, invisible, à tous les conseils de l’état-major de l’armée anglo-égyptienne.

Oh ! pure curiosité ; jamais il n’avait dit à personne ce qu’il entendait ainsi ; mais un autre moins bien intentionné eût pu procéder de même. C’était si simple.

Au-dessus de la salle du conseil, sise dans la villa du Sirdar, étaient des greniers parfaitement aérés, où mistress Price, soucieuse de sa réputation, enfermait ses réserves de fruits, de conserves, etc.

Or Jack, très intrigué par les allées et venues qui suivaient les conseils, avait découvert l’excellente position topographique des greniers. À l’aide d’un vilebrequin, il avait percé le double plancher et, quand le général convoquait ses collaborateurs militaires, le jeune homme grimpait lestement à l’office improvisé par sa mère. Là, il se couchait par terre, et l’œil, appliqué au trou du plancher, il suivait, attentif aux délibérations de l’assemblée.

Aussi, lorsqu’un peu plus tard, les officiers d’état-major traversaient affairés les cours de la villa, avec un grand bruit de bottes et de sabres, Jack affectait un flegme aussi complet que son frère. Seulement il savait quelles dispositions venaient d’être prises pour maintenir la prépondérance britannique en Égypte.

Il faut ajouter que, tout en blâmant in petto certains procédés politiques, il se réjouissait, en bon Anglais, des succès de ses compatriotes.

En bon Anglais ! ces mots, qu’il s’était répétés souvent comme une excuse à sa curiosité, lui revinrent aux lèvres. En bon Anglais ! Était-il bien certain d’être Anglais ? Après l’histoire que lui avait contée sa mère, le matin même, pouvait-il affirmer ? Il résultait clairement de l’aventure que, soit John, soit lui-même était fils d’une Française. Si c’était lui… il serait mauvais Français en étant bon Anglais !

Mais il secoua bien vite cette pensée importune. Le devoir n’a cure des complications imaginées par les penseurs désireux de ne pas l’accomplir. Il est simple, il est un. Adopté, recueilli par la grande famille saxonne, Jack devait vivre et penser en Anglais ; si un jour même, il arrivait à la preuve de son origine gauloise, il ne pourrait se défendre de rester sympathique à sa première patrie.

– Et puis, je suis fou, conclut-il. Si j’étais Français, je n’aurais plus de mère. Non, non, pas de ces idées-là, soyons toujours Anglais pour conserver l’amour de la meilleure des mamans.

Cette décision ne lui rendit pas le calme.

Ayant opté pour la nationalité anglaise, Jack recommença à être tenaillé par la curiosité et son agacement se traduisit par cette phrase :

– Que diable le Sirdar peut-il faire dans ce karrovarka ?

Le plus subtil des espions n’aurait pu répondre à cette question du jeune homme. Les murailles de tôle du chariot élevaient une barrière qu’aucun œil humain n’était capable de percer.

Les rayons X eux-mêmes qui, plus adroits que les concierges et les magistrats, lisent les lettres sans les ouvrir ou sondent les cerveaux sans interrogatoire, se seraient brisés, impuissants, contre les épaisses plaques métalliques boulonnées.

Conclusion : Jack enragea consciencieusement pendant une grande heure.

Alors il vit reparaître sur le toit du car le Sirdar Biggun et le docteur Kaufmann. Une échelle articulée, dont les montants de nickel brillaient au soleil, se déroula jusqu’au sol.

Les deux hommes descendirent. L’échelle remonta automatiquement, les volets latéraux se refermèrent, et le général appelant de la main les fils de mistress Price, les congédia par ces paroles :

– Je vous remercie. Vous pouvez disposer de votre temps.

Puis il se dirigea vers le bâtiment principal de la villa, suivi par le savant allemand.

– Êtes-vous satisfait ? demanda au bout d’un moment ce dernier, en accompagnant sa question d’un sourire simiesque.

– Je ne sais encore, répondit lord Lewis Biggun.

– Comment vous ne savez, après ce que vous venez d’entendre ?

L’Anglais l’arrêta :

– Je ne serai fixé qu’après le conseil qui se tiendra ce soir. Là seulement je verrai si les affirmations étranges qui ont frappé mes oreilles se vérifient.

– Alors, vous voulez tenter l’expérience sur vos propres officiers ?

– Certainement. Que les renseignements fournis sur eux soient exacts, et je n’hésite plus à croire tout le reste.

De nouveau un sourire grimaça sur la face de Gorgius.

– Bon ! bon ! je suis tranquille. Jamais service de renseignements ne fut organisé comme celui que je vous apporte. Nilia conduira l’armée anglaise à la victoire !

Le Sirdar hocha la tête.

– Je le souhaite… Elle ferait en ce cas l’œuvre d’un grand capitaine et elle en mériterait le titre.

– Je l’accepte pour elle, s’écria l’Allemand, et comme vous je marche désormais sous la bannière de la capitaine Nilia !

Cependant Jack et John regagnaient les cuisines.

– Ah ! murmura le premier, je ne sais ce que je donnerais pour savoir ce qui s’est passé dans cette voiture de tôle.

John enveloppa son frère d’un regard dédaigneux.

– Moi, cela m’est égal… Le Sirdar agit pour le bien de l’Angleterre ; je n’ai pas besoin d’en savoir davantage.

Jack ne répliqua pas un mot.

Mais lorsqu’il eut déjeuné à son tour avec la bonne mistress Price, il sortit et surveilla attentivement les abords de la résidence.

Un pressentiment l’avertissait que la mystérieuse entrevue du Sirdar et du docteur allait avoir des conséquences sérieuses.

Il ne se trompait pas. Bientôt un remue-ménage insolite se produisit dans la villa. Les officiers d’état-major traversaient les salles d’un pas affairé, échangeaient des paroles brèves, se passaient des ordres.

Puis ils sortirent et s’élancèrent en courant dans diverses directions.

Jack arrêta l’un des Anglais au passage.

– Qu’y a-t-il donc ? demanda-t-il en affectant l’air ébahi d’un badaud curieux.

– Je ne sais, répondit l’officier sans s’arrêter. Conseil extraordinaire ce soir, à huit heures ; nous convoquons tous les chefs de corps.

Il était déjà loin. Jack du reste ne songea pas à le poursuivre.

– Conseil, à huit heures ; murmura-t-il ; je serai au grenier. John a beau dire : le Sirdar agit pour le bien de l’Angleterre… Parbleu ! j’en suis certain… mais je ne serai pas fâché de savoir quel bien il prépare à mon pays !

Et, s’arrêtant soudain :

– Mon pays… à moins qu’il ne le soit pas. – Il eut un geste de colère. – Ah ! reprit-il, quelle situation pour un jeune homme curieux ! Ne pas avoir même l’assurance d’être Anglais…, je suis dans la position de ce philosophe antique qui disait : Sur terre nous n’avons aucune certitude ; il ne faut pas affirmer : je vis ; mais seulement exprimer le doute par cette formule : je crois que je vis. Eh bien moi, je dois me contenter de déclarer : je crois que je suis Anglais !

Puis, avec un désespoir comique, Jack acheva :

– Encore les disciples du dit philosophe avaient la ressource d’abandonner son cours et d’émigrer aux conférences de ses concurrents, qui enseignaient d’autres formules : la souffrance, la pensée sont les caractéristiques de la vie ; je souffre, donc je vis ; je pense, donc j’existe. Je souffre, je pense et il m’est interdit de conclure : donc je suis Anglais !

Mais, avec l’insouciance de la jeunesse, il chassa bien vite ces pensées amères et s’en fut rejoindre mistress Price, qui, très gravement, annotait un de ces manuels, productions littéraires à l’usage des cuisines, que l’on désigne sous le nom générique de Parfaite cuisinière bourgeoise.

La bonne dame rectifiait des erreurs de l’auteur. Très éprise de son art, elle caressait en secret l’idée de publier une Cuisinière bourgeoise plus complète, plus parfaite que ses devancières.

Être cordon bleu ne lui suffisait plus ; il lui fallait tirer sur sa jambe courte et grosse le bas bleu des femmes écrivains. Elle rêvait de devenir la Sévigné, la Mme de Staël des fourneaux, la George Sand des casseroles, la baronne Staaffe de l’assaisonnement puéril et honnête.

CHAPITRE III

CONSEIL DE GUERRE

À sept heures et demie du soir, Jack, sous couleur d’aller faire une promenade dans les rues du Caire, s’esquiva adroitement.

Contournant les bâtiments de la villa, il gagna une porte bâtarde, par laquelle on descendait en cave les provisions de charbon et de boisson, nécessaires au chauffage intérieur et extérieur du personnel employé par lord Lewis Biggun.

De la cave, par un escalier de service, il parvint au grenier-office, dont il ferma soigneusement la porte, afin de n’être pas dérangé.

Sur des tablettes se voyaient des fruits, des terrines variées, rangés avec un ordre si parfait, en des alignements si impeccables que l’homme le plus ignorant des choses de l’armée aurait reconnu sans peine à ces signes qu’il se trouvait en présence de conserves militaires.

Indifférent à la belle ordonnance des provisions entassées par la prévoyance de mistress Price, Jack se dirigea sans bruit vers un angle du grenier où des sacs de grosse toile étaient empilés en tas.

Il en prit une demi-douzaine, les emporta au milieu de la salle et les disposa méthodiquement sur le plancher, de manière à former une couchette primitive. Ces préparatifs terminés, il s’étendit sur les sacs, évitant ainsi le contact désagréable du bois. Sans s’en douter, Jack était sybarite, et sa curiosité voulait avoir ses aises.

Dans la position qu’il avait adoptée, il avait le nez contre une lame du parquet, qu’il souleva avec précaution.

Au-dessous apparut un trou circulaire d’un centimètre de diamètre, percé ainsi qu’une lunette dans l’épaisseur du double plancher. Il approcha l’œil de l’ouverture.

Au-dessous de lui, il apercevait une grande salle rectangulaire aux murs blancs rehaussés de baguettes et de filets d’or. Occupant presque toute la longueur de la pièce s’allongeait une grande table, recouverte d’un tapis vert et entourée de chaises devant lesquelles des buvards, encriers, plumes étaient placés.

C’était la salle du conseil.

– Personne encore, fit Jack après une inspection rapide, je suis en avance.

Et sur cette réflexion, il se retourna paisiblement sur le dos. À quoi bon se fatiguer inutilement.

Son repos d’ailleurs fut de courte durée. Des pas sonores, des froissements d’acier lui apprirent que la séance allait commencer.

Vite il se remit en observation. Plusieurs officiers venaient d’entrer dans la salle du conseil. Jack les nomma successivement :

– Le major Archibald, du 22e Écossais. Toujours aussi gros, aussi rouge de cheveux et de teint. Le colonel Karrigan, le général de brigade Holson – deux échalas blonds, grands bras, longues jambes, et des dents…

Comment des dents pareilles peuvent-elles se caser dans une bouche humaine ? – Allons bon, le major général de l’artillerie, lord O’Land… très distingué, très élégant… pas Anglais d’allure ; il est vrai qu’il est Irlandais. Voici maintenant le commandant du génie Mac Cardiff, pommadé, frisé, parfumé, cherchant par tous les moyens possibles à ne pas avoir l’air militaire. Est-il drôle… il porte son sabre comme un parapluie.

Jack se tut un instant, puis il reprit avec surprise :

– Oh ! oh ! La réunion est sérieuse… Tous les chefs de service ont été convoqués. Je vois là sir Thomas Bird, chef du parc d’aérostation avec ses lunettes d’or, sa bonne figure de brave homme. Et sir Golder, organisateur des sections de pigeons voyageurs, de chiens de troupe affectés aux escadrons d’éclaireurs… Allons bon, il n’en manquera pas un : Monsieur Leister, commandant des régiments Cipayes, prêtés par le gouvernement hindou pour la garde de l’Égypte !

Le jeune homme se frotta les mains.

– La réunion sera curieuse. Ma foi, je ne donnerais pas ma place pour deux livres sterling.

Il s’interrompit.

Un nouveau personnage avait franchi le seuil de la salle, et, d’un pas lent, se dirigeait vers le fauteuil présidentiel.

– Lord Lewis Biggun, murmura Jack. La représentation va commencer.

Puis il demeura muet, concentrant toute son intelligence, toute son attention dans son regard.

Le Sirdar invita du geste ses subordonnés à s’asseoir. Lui-même resta debout, et le léger brouhaha, causé par les officiers s’installant à leurs places, s’étant éteint, il prit la parole.

– Messieurs, dit-il, je débuterai par la devise que tous nous avons au fond du cœur : England for ever.

– England for ever, répétèrent les assistants électrisés.

Biggun salua, puis poursuivit :

– England for ever – l’Angleterre pour toujours. – Cette formule signifie pour nous : abnégation, dévouement, sacrifice. Elle signifie aussi discrétion absolue. Nulle affection, nulle confiance ne justifierait une parole inconsidérée, à l’heure où la fortune de l’Angleterre dépend de la rapidité et surtout du secret de nos mouvements.

Jack retenait son haleine, tremblant de perdre un mot du chef suprême des troupes britanniques. Cette fois, sa curiosité serait largement récompensée. L’entrée en matière du Sirdar annonçait des événements graves.

Telle fut du reste la pensée des officiers, car tous fixèrent leurs regards sur le général.

– Vous avez compris, Messieurs. Un danger auprès duquel ceux que nous avons rencontrés dans le passé ne sont que des vétilles, un danger terrible, inouï, menace la puissance anglaise dans la vallée du Nil. Jadis les Français ont péri par milliers dans l’affreuse conjuration des Vêpres siciliennes ; aujourd’hui il faut sauver l’armée anglo-hindoue de Vêpres égyptiennes.

À cette déclaration, un frisson parcourut l’assemblée. Les officiers se levèrent d’un même mouvement, les yeux brillants. Tous étendirent la main vers le Sirdar.

– Ordonnez, général, nous sommes prêts.

Tous parlaient à la fois. Il y eut un instant de tumulte inexprimable, pendant lequel Jack, emporté par la grandeur de la scène, clama dans son grenier :

– Mort aux Égyptiens ! Hourra pour la vieille Angleterre !

Heureusement sa voix fut couverte par les cris des membres du conseil, sans cela il eût été infailliblement trahi par son enthousiasme intempestif. Il s’appliqua donc un vigoureux coup de poing sur la tête, s’appela in petto stupide canard, ce qui, chacun le sait, est l’une des plus grosses injures qu’un Saxon puisse appliquer à sa personne, et cet acte de justice sommaire accompli, il se remit à observer ses voisins de l’étage inférieur.

Lord Biggun avait réclamé le silence, et, comme par enchantement, ses auditeurs étaient devenus muets. Il reprit alors :

– Je vous ai réunis, Messieurs, pour vous soumettre le plan de campagne élaboré par moi, afin que chacun de vous, en ce qui le concerne, travaille à son exécution. Mais, avant de vous apprendre ce dont nous sommes menacés, avant de vous faire connaître les mesures qui nous donneront la victoire, je vous demanderai la permission d’ouvrir une parenthèse.

Tous s’inclinèrent en signe d’assentiment.

– Établis en Égypte, continua le général en chef, dans un pays pacifié en apparence, un pays auquel nos vaillants soldats ont rendu les provinces de l’Éthiopie et du Soudan, et le cours du Nil de Philoe à Khartoum et à Fachoda ; établis en Égypte, dis-je, vous vous êtes crus sur une terre amie, abritée sous le drapeau du Royaume-Uni. Vous êtes entrés en relations avec les habitants, les aidant de vos conseils, de votre savoir, de votre amitié, vous efforçant d’instruire ce peuple retardataire, d’élever sa civilisation jusqu’au niveau de celle qui honore l’Angleterre, pays élu par le destin pour marcher à la tête des nations.

Un murmure approbateur souligna cette dernière phrase, bien faite pour chatouiller agréablement des oreilles anglo-saxonnes.

– Bien loin de critiquer votre conduite, je l’approuve entièrement. Elle était sage, conforme aux traditions de notre race. Par malheur la duplicité des Orientaux a tenté de se servir contre nous de notre loyauté, de notre confiance.

– Voilà bien l’Orient, maugréa l’incorrigible Jack dans son grenier.

– Contre nous ? s’écrièrent de leur côté les officiers.

– Oui, Messieurs. Les Égyptiens vous ont fait bon accueil, ils ont répondu à vos avances par des protestations d’amitié. Fourberie ! Leur affection simulée n’avait qu’un but : se tenir au courant de tous nos projets pour les déjouer, les réduire à néant.

– Impossible… de braves gens… c’est une information d’espions aux abois, clama-t-on tout autour de la table du conseil.

Mais le Sirdar leva la main, les bouches se fermèrent, et, de sa voix calme, au timbre métallique, cette voix qui, sur un champ de bataille, dominait le crépitement de la fusillade, il dit :

– Tout à l’heure, nous verrons qui, de vous ou de moi, a raison. Je veux auparavant vous raconter certains détails qui vous sont personnels. Si vous les reconnaissez exacts, je vous prie de le déclarer loyalement. Par ces petites choses vous jugerez de la créance qu’il convient d’ajouter aux grandes : je les tiens toutes de la même source, du même service de renseignements.

Et, se tournant vers Mac Cardiff, le coquet commandant de l’arme du génie.

– Mac Cardiff, je commence par vous. Vous êtes très lié avec le marchand copte Kedmos, est-ce vrai ?

– Sans doute, répliqua l’interpellé. Mais notre amitié n’a rien de mystérieux, tout le Caire la connaît, et si les espions n’ont rien découvert de plus remarquable…

– Attendez, attendez, mon cher commandant. Le marchand Kedmos a une fille, adorablement jolie, que le peuple désigne sous le nom de El ahsan bint Asàfir, la plus jolie fille Asàfir. Les yeux noirs de miss Asàfir ont troublé la quiétude de votre cœur, et l’on vous fait espérer que bientôt elle vous sera fiancée.

– Cela non plus n’est un mystère pour personne, car, renonçant au voile des femmes égyptiennes, miss Asàfir s’est montrée à visage découvert, accompagnée par moi dans les jardins d’El-Esbekieh, au théâtre, partout.

Lord Lewis Biggun inclina la tête avec satisfaction.

– C’est bien ce que l’on m’avait dit. Jusqu’ici nous sommes d’accord. Je continue. Hier soir, vous fûtes invité à prendre le café chez Kedmos. Miss Asàfir fut plus gracieuse encore, que de coutume, et elle vous parla des Européens arrivés depuis peu au Caire. Est-ce vrai ?

Il y avait une nuance d’anxiété dans cette interrogation.

– Parfaitement, murmura le commandant Mac Cardiff avec une évidente surprise. Comment connaissez-vous ce détail ? Nous étions seuls, sir Kedmos, miss Asàfir et moi.

Le visage impassible du Sirdar se contracta légèrement, une lueur joyeuse passa dans ses yeux, et, d’une voix plus assurée, il reprit :

– Attendez, je répondrai plus tard à votre question. Votre charmante fiancée vous demanda ensuite si l’on n’annonçait pas la venue de nouveaux touristes ?

– C’est vrai.

– Vous lui déclarâtes qu’à votre connaissance ceux qu’elle avait nommés étaient les seuls qui eussent été signalés ?

– C’est encore vrai… By God ! qui donc nous espionnait ?

L’officier anglais s’était levé. Son attitude indiquait une sourde colère, mêlée d’un étonnement croissant.

– À un moment, continua imperturbablement le général en chef, sir Kedmos fut appelé hors de la pièce où vous étiez réunis. Alors vous vous approchâtes de miss Asàfir et vous lui glissâtes à l’oreille ces mots : Quand donc, chère Miss, consentirez-vous à fixer le jour de notre mariage ?

Du coup, Mac Cardiff prit un air ahuri.

– Cela est diabolique, grommela-t-il. Mais, par mes galons, le diable lui-même n’a pu entendre sa réponse, car moi-même je ne l’ai perçue qu’avec peine.

– Je vous demande pardon, fit Biggun en souriant. Miss Asàfir vous répondit gentiment : Ayez patience. Bientôt luira le jour où Asàfir n’aura plus rien à désirer.

Cette fois l’officier du génie demeura bouche bée, mais sa figure exprimait une stupéfaction si profonde que la parole devenait inutile.

Le général en chef rayonnait.

– J’ajoute,

dit-il avec un accent triomphant, que votre gentille fiancée vous donna alors

une fleur de myosotis, que vous avez placée dans votre portefeuille, deuxième

pochette de gauche – où se trouve déjà un papier plié en quatre sur lequel est

inscrite cette note : « Faire lever les quatre jours de consigne du

sapeur Manuchon, qui a expliqué son absence à l’appel. »

– J’ajoute,

dit-il avec un accent triomphant, que votre gentille fiancée vous donna alors

une fleur de myosotis, que vous avez placée dans votre portefeuille, deuxième

pochette de gauche – où se trouve déjà un papier plié en quatre sur lequel est

inscrite cette note : « Faire lever les quatre jours de consigne du

sapeur Manuchon, qui a expliqué son absence à l’appel. »

D’un geste machinal, Mac Cardiff tira son portefeuille de sa poche. Il l’ouvrit, fouilla dans le compartiment indiqué, en fit sortir une fleur sèche et un papier plié en quatre qu’il développa.

– C’est le diable, répéta-t-il, après y avoir jeté les yeux. Moi-même, j’avais oublié l’existence de cette note.

Puis, cinglé par le murmure d’étonnement qui s’élevait parmi les membres du conseil, il gronda :

– Qui, qui donc s’est donné à tâche de pénétrer ainsi dans mes plus secrètes pensées ?

– Quelqu’un, articula nettement le Sirdar, dont le nom doit être vénéré par tout homme portant l’uniforme anglais. Quelqu’un qui épargnera à nos armes un effroyable désastre. Ce quelqu’un, que j’ai placé à la tête d’un service de renseignements indépendant, que nul d’entre vous ne devra chercher à connaître, ce quelqu’un a adopté un pseudonyme qui, écrit au bas d’un ordre quelconque, doit obtenir de tous une obéissance passive, immédiate, sans discussion.

– Et ce nom ? interrogèrent d’une seule voix les officiers.

– Ce nom ? redit en même temps Jack du haut de son observatoire.

– Le voici, Messieurs : la capitaine Nilia.

– Nilia ! clama Mac Cardiff.

– La capitaine ? s’exclamèrent les autres.

– Oui, Messieurs, oui, mes chers camarades, s’écria le Sirdar. La capitaine Nilia. Gravez ce nom dans votre mémoire, mais ne me demandez aucun autre éclaircissement, il m’est défendu de parler.

Puis, changeant brusquement de ton :

– Je vais vous donner d’autres preuves de… – il hésita, sourit et continua : – de la merveilleuse organisation de son service. Sauf M. le général de brigade Holson et M. le colonel Karrigan, vous avez tous le malheur, je parle au point de vue militaire, d’avoir des confidents. Ainsi vous, Archibald, major du 22e Écossais, n’avez rien de caché pour le Maltais Hallouf, un fort aimable homme qui vous oblige de sa bourse, mais qui, sous le prétexte plausible de surveiller son argent, se fait tenir au courant de vos plus légers déplacements.

Le major souffla, devint cramoisi et courba la tête.

– Vous, lord O’Land, distingué major général de notre artillerie, vous racontez tout à votre douce fille, miss Elena, laquelle, sans songer à mal, répète intégralement vos paroles à mistress Alvag, sa maîtresse de dessin, lavis, aquarelle, alliée à plusieurs familles de l’aristocratie égyptienne. Vous, sir Thomas Bird, chef de notre parc d’aérostation, vous confiez toutes vos pensées à votre digne épouse, vaillante compagne d’un loyal soldat, sans vous inquiéter de l’amitié qui l’unit à mistress Madaris, femme du riche propriétaire nubien. Ces dames sortent ensemble, font de longues promenades dans la voiture automobile que les Madaris ont achetée en France. Et comme mistress Bird a pour vous une tendresse sans bornes, et que mistress Madaris est la plus aimable des amies, ces dames parlent beaucoup de vous et de tout ce qui vous concerne.

Un malaise évident prenait les officiers interpellés.

– Enfin, termina le Sirdar, sir Golder, directeur des pigeonniers et chenils militaires, ainsi que mister Leister, commandant des régiments hindous, ont un faible pour les bons dîners largement arrosés, si bien que certains amis de table lisent dans leurs cerveaux, aussi clairement que si leurs boîtes crâniennes étaient de verre.

Un silence lourd succéda à cette dernière affirmation.

– Eh bien, Messieurs, reprit le général en chef d’une voix éclatante, avant d’aller plus loin, j’exige votre parole qu’à dater de cette heure vous supprimerez toute confidence ; messieurs Golder et Leister s’engageront en outre à se mettre au régime de l’eau pure… jusqu’au moment où tout danger aura disparu, ce qui, acheva-t-il d’un ton plus doux, ne tardera pas, je pense.

Toutes les mains s’étendirent, toutes les lèvres prononcèrent le serment :

– Sur mon honneur, je serai muet.

Dans son grenier, Jack s’amusait énormément. Les diverses divulgations sur la vie privée des officiers anglais l’avaient tellement réjoui, qu’il en oubliait de se demander quelle était cette mystérieuse capitaine Nilia, qui entendait les paroles susurrées à l’oreille, lisait les écrits enfermés dans des portefeuilles, interceptait les confidences d’un père à sa fille, d’un époux à sa femme, et trouvait encore le temps d’assister aux confessions bachiques des adeptes de la dive bouteille.

Lord Lewis Biggun avait reçu gravement le serment de ses subordonnés.

– Avec des hommes moins éprouvés que vous, Messieurs, dit-il, j’ajouterais que toute indiscrétion de l’un d’entre nous, signalée par le service Nilia, entraînera la peine de mort : mais la menace est inutile vis-à-vis d’officiers dévoués à Sa Gracieuse Majesté Britannique. J’arrive donc au cœur de la question en vous priant de m’accorder toute votre attention.

Alors seulement, le général en chef s’assit et, les coudes appuyés sur la table, il parla :

– Messieurs, aucun de vous n’ignore que, depuis quelques années, il s’est formé en Égypte une association secrète, dont le but est l’indépendance du pays et l’expulsion des Anglais, qui, sans compter ont dépensé des millions pour enrichir un peuple ingrat. Les affiliés à cette société ont pris le titre de Néo-Égyptiens. Ils ont la prétention de renouer la tradition glorieuse des antiques pharaons, et par suite, ils ont adopté comme signes de reconnaissance, de ralliement, les emblèmes sacrés de la vieille Égypte : scarabées, globes ailés, palettes de Phra, outre d’Osiris, buire de Sepkhel et croissants d’Isis.

– Une mascarade ! souligna ironiquement Mac Cardiff.

– Nous l’avons cru comme vous, mon cher camarade, et nous avons laissé faire. Que les Néo-Égyptiens s’amusent à ces pâles copies d’un passé disparu pour toujours, cela ne tire pas à conséquence ; on se bornait à les surveiller discrètement. Le président de la société, le chef de la conjuration était le prince Hador, ce vénérable vieillard qui prétend descendre en droite ligne des illustres guerriers, dont les exploits sont retracés sur les parois des galeries intérieures de la pyramide de Khéops.

– Cela lui assure une noblesse remontant à 4.000 ans au moins, railla le major Archibald.

– Précisément, mais cela ne lui donne aucune connaissance militaire. Ce vieillard fanatique était incapable de conduire les Égyptiens au combat, et les affiliés s’en rendaient bien compte, car dans toutes leurs séances, ils demandaient éperdument un chef.

– Ils n’en trouveront pas ! firent les officiers en riant de bon cœur.

Le Sirdar laissa s’éteindre leur hilarité, puis, avec une gravité dont tous furent impressionnés :

– L’amirauté l’a cru comme vous, Messieurs, et comme vous, elle se trompait.

Une exclamation de surprise ponctua cette déclaration.

– Ils ont un chef… quelque fellah en rupture de labourage.

– Non, Messieurs, un chef qui peut être dangereux. Un chef qui appartient à une race guerrière que, depuis des siècles, l’Angleterre trouve partout sur son passage, une race que nous avons pu vaincre parfois, mais jamais abattre, qui nous a fait perdre nos colonies américaines des États-Unis, qui nous menace dans l’Inde, au Canada, qui combat pour la gloire et non pour l’argent.

– Un Français ? murmurèrent les membres du conseil, en proie à une véritable stupeur.

– Vous l’avez dit, mes chers camarades, un Français.

Et rapidement :

– Hador avait une fille, Miss Lotia. Celle-ci, aveuglée par ce déraisonnable esprit d’indépendance qui s’étend ainsi qu’une lèpre sur le pays d’Égypte, a pris l’engagement d’être l’épouse de celui qui conduirait le peuple à la victoire. Les Français sont toujours imbus de ces idées surannées qu’ils appellent chevaleresques ; il était à prévoir qu’ils répondraient au gracieux appel de la jeune fille. Il y a quatre jours, l’un d’eux débarquait à six kilomètres à l’Ouest d’Alexandrie. Cette nuit, il est entré au Caire.

– Où est-il ? Courons l’arrêter, rugirent les officiers anglais en se levant avec précipitation.

– Il n’y a que cela à faire, se déclara dans le grenier Jack, de plus en plus attentif.

Mais lord Lewis Biggun leva la main ; le silence se rétablit aussitôt.

– Messieurs, dit-il froidement, permettez que j’achève ce que j’ai à vous confier. Ce Français, du nom de Robert Lavarède ([2]), est un garçon hardi qui a fait preuve d’une audace et d’un courage à toute épreuve. Miss Lotia l’accompagne. Et, comme si ce n’était pas assez d’un tel adversaire, Robert Lavarède amène avec lui un cousin, Armand Lavarède, que vous connaissez tous de nom ([3]). C’est le journaliste parisien qui naguère fit le tour du monde avec cinq sous pour toute fortune… C’est là un brevet d’énergie indiscutable.

– Il me semble qu’il a épousé une Anglaise ? objecta le général Holson.

– En effet, miss Aurett, aujourd’hui mistress Lavarède, est née à Baslett-Castle, dans le Sussex ; mais, depuis son mariage, elle est devenue Française de cœur, à tel point qu’elle a voulu faire partie de l’expédition dirigée contre nous.

– Humph ! grommelèrent les assistants. Quelle perversion ! Avoir l’honneur d’être Anglaise et donner son cœur à la France.

– Le fait est, murmura Jack à l’étage supérieur, que si elle est certaine d’être Anglaise, elle agit mal.

Puis par réflexion :

– Même si la certitude lui manque, elle devrait rester fidèle à la Grande-Bretagne. Est-ce que je trahis, moi ?

– Or, reprit le Sirdar, ces étrangers et leurs compagnes sont arrivés cette nuit au Caire. Ils sont descendus, écoutez cela Mac Cardiff, dans la maison de votre ami Kedmos, le père de votre fiancée Asàfir.

Puis, arrêtant le sourire sur les lèvres des assistants :

– Ne riez pas, Messieurs, car ce matin, à deux heures, alors que vous dormiez paisiblement, de nombreux conjurés vinrent saluer le nouveau chef. Parmi eux, on remarquait le Maltais Hallouf, banquier du major Archibald ; mister Alva, époux de la maîtresse de dessin de votre fille, lord O’Land ; le Nubien Madaris, dont l’automobile promène la digne femme de sir Thomas Bird ; enfin plusieurs compagnons de table de sir Golder et de mister Leister. Comprenez-vous que vos amis indigènes étaient tout simplement des espions attachés à vos pas par les conjurés ?

Personne ne répondit. Les officiers semblaient atterrés.

– Ces renseignements, dit alors le général en chef, vous expliquent le serment de silence que j’ai exigé de vous, au début de la séance. Maintenant je veux vous informer de ce que j’ai projeté pour étouffer dans l’œuf la révolte imminente.

Comme obéissant à un commandement, les membres du conseil se redressèrent, leurs regards convergeant sur le Sirdar.

Celui-ci continua lentement, détachant chaque syllabe. On eût dit qu’il voulait faire pénétrer plus profondément ses paroles dans le cerveau de ceux qui l’écoutaient.

– J’aurais pu faire arrêter Robert Lavarède et ses compagnons ; mais après ?… Ce gaillard se serait déclaré touriste… il se serait réclamé du consul de France. L’Europe, vous ne l’ignorez pas, a suivi d’un œil jaloux nos progrès en Égypte, les difficultés diplomatiques pourraient surgir, et nous serions, en fin de compte, obligés de relâcher notre prisonnier, faute de preuves suffisantes. Il faut donc que la rébellion ait un commencement d’exécution.

Le Sirdar fit une pause, puis poursuivit :

– La capitaine Nilia m’a fait savoir que Robert Lavarède, son cousin, mistress Aurett et miss Lotia se proposent de remonter le Nil dans la dahabieh – bateau de plaisance – du négociant Kedmos. Ils affecteront des allures de touristes et parviendront ainsi, sans éveiller notre défiance, ils le croient du moins, à l’île de Philoe au delà de la première cataracte du fleuve. Là, dans des souterrains découverts par les affiliés à la conjuration, ils se rencontreront avec les principaux chefs du mouvement. C’est là que nous ramasserons tous nos ennemis d’un seul coup de filet.

– Hip ! Hip ! Hurrah ! rugirent les officiers.

– Seulement, il est indispensable que nos ennemis ne soupçonnent pas nos intentions. Il s’agit de les tromper. Ces jours derniers, les Bédouins du désert Lybique se sont permis quelques incursions dans les fermes situées à la lisière de la zone cultivée. Je n’ai pas besoin de vous rappeler la topographie générale de l’Égypte ; c’est un couloir verdoyant au milieu de déserts. Au centre, le Nil ; sur chaque rive, une bande de terre de dix à vingt-cinq kilomètres de large où l’inondation se fait sentir ; au delà, les sables des déserts Arabique à l’Est, Lybique à l’Ouest. Nous formons une colonne expéditionnaire, composée seulement de régiments anglais ; nous nous enfonçons dans le désert, sous le prétexte d’aller châtier les Bédouins. À une journée de marche, nous tournons brusquement au Sud, et, nous déplaçant parallèlement au cours du fleuve, nous nous rabattons sur lui à hauteur de l’île de Philoe. Nos quatre canonnières, actuellement sur le Haut-Nil, vers Khartoum, descendront pendant ce temps sur l’île de Philoe et l’encadreront quand le moment sera venu.

– Mais, objecta O’Land, la marche dans le désert sera longue, pénible…

– Point. Nos troupes emprunteront le chemin de fer jusqu’à Fesim, à 60 milles – 100 kilomètres environ – de Philoe. C’est de ce côté que les Bédouins ont fait parler d’eux. De cette façon, la colonne passera quatre ou cinq jours dans le désert au plus.

– Mais la préparation de la colonne, la concentration des vivres, des munitions…

– Exigeront environ trois semaines. Dans un mois, nous serons à Philoe, c’est-à-dire précisément au moment fixé par les conjurés pour leur réunion.

Puis, tirant de son dolman plusieurs enveloppes cachetées, lord Biggun les jeta sur la table.

– Ces enveloppes renferment les ordres qui concernent chacun de vous. Prenez-les, Messieurs, et, après avoir lu, brûlez. Il ne faut laisser aucune indication à la portée des espions qui nous entourent.

Et tandis que les officiers se partageaient les enveloppes, le Sirdar conclut :

– Pour la dernière fois, l’Angleterre va avoir à lutter en Égypte ; car, je vous ai gardé la nouvelle pour la bonne bouche, à l’avenir aucun soulèvement ne sera plus possible.

Il baissa la voix pour ajouter :

– Une flotte de transports a pris la mer. Les navires portent des tourelles blindées qui seront installées de distance en distance sur les rives du Nil, d’Alexandrie à Fachoda. Ainsi nous garderons l’eau, qui est la vie de l’Égypte, et si les habitants montraient encore quelques velléités de rébellion, nos canons les rejetteraient dans le désert, où la faim, la soif les décimeraient.

» Allez, Messieurs. Ayons confiance. Haut les cœurs, et terminons, ainsi que nous avons commencé, par nous offrir corps et âme à la patrie anglaise dans ce cri : England for ever ! »

Avec enthousiasme, les officiers répétèrent ces paroles, et tous se séparèrent. Chacun allait travailler à l’organisation de la colonne chargée de l’arrestation, des patriotes qui avaient rêvé de faire libre la terre d’Égypte.

Quant à Jack, il replia soigneusement ses sacs de toile, les remit en place, réintégra dans son alvéole la latte du parquet qu’il avait soulevée, puis il sortit de la villa comme il y était entré.

Seulement une nouvelle préoccupation le tenait. Qui donc était la capitaine Nilia ?

CHAPITRE IV

JACK EST TIRÉ À HUE ET À DIA

– John et vous, Jack, j’ai besoin de vous.

– De nous, général ?

– De vous.

Telles sont les répliques qui s’échangèrent le lendemain de cette séance mémorable, entre le Sirdar et les fils de mistress Price.

De grand matin, le commandant en chef des troupes anglo-égyptiennes avait fait mander les jeunes gens, occupés, le blond John à déplorer son sort de fils incertain, le brun Jack à tourner à distance autour du karrovarka mystérieux, dont la masse métallique, toujours dressée dans le jardin, exerçait sur lui une véritable attraction hypnotique.

Ceux-ci s’étaient aussitôt rendus à son appel, et dans le grand salon où naguère le Sirdar conversait avec le docteur Gorgius Kaufmann, ils se tenaient debout devant lord Lewis Biggun.

– Messieurs, reprit l’officier, vous êtes dévoués à l’Angleterre ?

– Sans doute, répliquèrent ses interlocuteurs.

– La question n’exprime pas un doute, soyez-en certains. John et Jack Price ne peuvent être que de fidèles sujets de Sa Majesté. Si je vous ai appelés, c’est que je veux mettre votre loyalisme à l’épreuve.

– Nous sommes prêts.

Le Sirdar sourit avec bienveillance, et, après un temps :

– Des étrangers, des Français vont remonter le Nil jusqu’à Philoe, sur une dahabieh louée au marchand copte Kedmos. J’ai des raisons de faire surveiller ces gens, et c’est à vous que je veux confier cette opération.

Les deux frères échangèrent un regard. Celui de John disait la surprise ; celui de Jack une sorte d’ennui.

– La dahabieh dont je vous parle est amarrée au quai de Kars-el-Aïn, en face la maison Kedmos. Elle est mue par une machine à vapeur de cinquante chevaux et porte à l’occasion deux voiles triangulaires. Elle partira aujourd’hui même. Il faut qu’elle vous emporte à son bord.

Le ton du Sirdar n’admettait pas de réplique et cependant les deux Price murmurèrent :

– Comment pourra-t-il en être ainsi ?

– Je vais vous l’apprendre. Les locataires du bateau sont disposés à accepter quelques passagers, sans doute pour réduire leur dépense de location. Vous vous présenterez comme tels. Vous êtes deux gentlemen américains, John et Jack Log, voyageant pour votre agrément. Vous visitez l’Égypte, avant de parcourir l’Europe et de retourner à la Nouvelle-Orléans, votre cité natale. Vous paierez ce que l’on vous demandera.

Et, tendant aux jeunes gens deux portefeuilles d’apparence rebondie :

– Voici de quoi subvenir à vos dépenses. Chacun de ces carnets contient mille livres ; maintenant voici ce que j’attends de vous. Vous observerez tout ce qui se passera à bord de la Yalla, c’est le nom de la dahabieh, nom qui signifie : En avant ! Chaque soir, suivant l’usage, le bateau viendra s’amarrer le long des rives du fleuve. Vous descendrez à terre, et, vous promenant sans affectation, vous vous éloignerez quelque peu du bord, jusqu’à ce que vous rencontriez un homme qui vous dira : – La nuit est tiède. Vous répondrez : – Et remplie d’étoiles. – Bon présage, reprendra votre interlocuteur. – Je l’espère, achèverez-vous. Veuillez inscrire ces paroles.

Les jeunes gens obéirent et sur leurs calepins marquèrent, en bon anglais, les quatre lignes suivantes :

– The night is lukewarm.

– And starfull.

– A good omen !

– I hope so.

– Bien, fit alors le général. Après cela, vous rendrez compte à cet homme, quelle que soit sa couleur, quel que soit son costume, des incidents marquants de la journée. Pas d’écrits surtout ; votre rapport sera verbal, rien que verbal.

Et les fils Price s’étant inclinés :

– Allez, mes amis. Songez que cette mission d’apparence modeste peut avoir des conséquences incalculables, et surtout soyez prudents ; que vos compagnons de voyage ne soupçonnent pas la surveillance dont ils seront l’objet.

Sur ce, lord Lewis Biggun congédia John et Jack.

Ceux-ci s’empressèrent de revêtir des costumes de voyage, de boucler leurs valises, et, après avoir dit adieu à mistress Price, sans lui donner aucune explication, ce dont l’excellente femme pensa mourir de dépit, tous deux quittèrent la villa, située près du grand pont du Nil, à peu de distance du palais khédivial.

Par les boulevards Mars-El-Atika et Fun-El-Khalig, ils contournèrent le palais Kars-El-Dubbara, les jardins du consulat britannique, de la superbe résidence d’Ibrahim-Pacha, de la maison de la mère du khédive et du palais Kars-Ali, puis, se jetant dans la rue qui longe l’hôpital, ils atteignirent le quai de Kars-El-Aïn, sur lequel s’élevait la splendide demeure du riche Kedmos.

Devant la maison, un terre-plein, terminé par un escalier de granit, descendait jusqu’au fleuve.

Au bas des degrés était la dahabieh du copte, coquette sous sa peinture blanche, rehaussée de filets rouges et argentés, avec son avant très relevé comme celui des nefs antiques.

À l’arrière flottait un pavillon français.

La vue des trois couleurs causa à Jack une impression indéfinissable. Avec la rapidité de l’éclair, il songea qu’il allait mettre le pied en ennemi sur ce petit navire abrité sous un drapeau, qui était peut-être le sien, à lui. Le secret inconnu de sa nationalité le plaçait entre deux trahisons. Espionnant, il marchait contre la France, peut-être sa patrie ; n’espionnant pas, il nuisait à l’Angleterre qui, avec tout autant de droits, pouvait le réclamer comme un de ses citoyens.

Il regretta d’avoir accepté la mission offerte par le Sirdar. Mais il était trop tard. Le vin amer de la traîtrise était tiré ; il fallait le boire.

John, du reste, qu’aucun scrupule n’agitait, et qui en outre n’avait pas, comme son frère, assisté au conseil, s’avançait vers deux hommes qui causaient avec animation près de la coupée du bâtiment.

Tous deux, couverts d’élégants costumes de touristes, avaient cette expression de confiance aimable qui, du premier coup d’œil, fait reconnaître les Français à l’étranger. Tous deux portaient les cheveux courts, la moustache brune relevée en crocs, à la mousquetaire, de sorte que, leurs vêtements identiques aidant, ils arrivaient à une ressemblance approximative.

– Cousin Robert, disait l’un, dans deux heures, la Yalla larguera ses amarres et nous lancera dans la plus formidable aventure où des hommes aient été engagés. Es-tu bien décidé ?

Son interlocuteur eut un haut-le-corps.

– Tu es facétieux, cousin Armand. C’est au moment où tout est préparé, où la machine chauffe, où l’équipage est à son poste, que tu fais de ces questions-là. Ah çà, ne serais-tu plus un Lavarède voyageur et entreprenant ? Aurais-tu l’intention de renoncer à chasser les Anglais de ce pays qu’ils oppriment ?

Armand Lavarède éclata de rire :

– Moi… allons donc, un journaliste parisien est toujours en quête d’émotions nouvelles. Chasser le tigre au Bengale ou l’Anglais dans la vallée du Nil, c’est tout un. Où est mon fusil ?

– Alors pourquoi tes paroles ?

– Pourquoi ? cousin, mais parce que je te porte le plus vif intérêt.

– Merci.

– Tu vas te mettre sur les bras une affaire que le diable a embrouillée à plaisir ; tu soulèves des Égyptiens mal armés…

– Pardon, des armes nous arrivent par l’Abyssinie.

– Je veux bien ; cependant elles ne sont pas arrivées, tandis que les Anglais ont fusils, canons derniers modèles. Ils tiennent le Nil, c’est-à-dire la seule ligne d’approvisionnement. Bref ils ont tous les avantages. Encore une fois, cela m’est égal. La partie me semble même plus drôle ; mais toi, toi, tu risques ta vie dans cette affaire…

Robert bondit :

– Pas plus que toi.

– Erreur, moi je ne risque rien. Je suis de ces « chançards » qui passent entre les balles, et puis j’ai avec moi ma chère femme, ma bonne et courageuse Aurett ; et puis enfin, je ne suis pas le chef de l’insurrection, j’en suis l’historiographe, personnage respecté par les belligérants. J’enverrai des articles à mon journal. Je ne risque rien, que de m’amuser un peu.

Le journaliste semblait prendre plaisir à taquiner son cousin.

– Si tu es pris, continua-t-il, tu seras fusillé. Si tu es vainqueur, quelle sera la récompense de tes efforts ?

– La récompense, gronda Robert en piaffant d’impatience, sera la main de Lotia Hador.

– Une main pour jouer sa tête, cousin, les enjeux ne sont pas égaux.

– Tu m’ennuies.

– Parce que j’ai raison.

La discussion aurait pu durer longtemps si John ne l’avait interrompue.

– Pardon, dit-il en s’approchant, un mot.

Il n’avait même pas porté la main à son chapeau. Les Saxons en général ne saluent pas volontiers, et dans l’espèce, le jeune homme éprouvait un réel plaisir à manquer de politesse vis-à-vis de Français.

Jack, lui, se découvrit.

Armand Lavarède considéra les nouveaux venus. Il adressa un aimable salut à Jack, puis se tournant vers John en renfonçant son chapeau d’un coup de poing :

– Voyons votre mot.

– Mon frère Jack et moi John Log, de New-Orléans, États-Unis, visitons l’ancien monde. On nous dit la dahabieh Yalla en partance pour le Haut Nil et pouvant recevoir encore des passagers. Est-ce vrai ?

– Oui, auriez-vous l’intention d’embarquer ?

– Parfaitement, nous l’avons.

– Alors, veuillez voir le capitaine et vous entendre avec lui.

Les faux Américains sautèrent aussitôt sur le pont, tandis que Robert, se penchant à l’oreille de son cousin, murmurait :

– Parfait. Deux Américains. Voilà qui nous couvre à merveille. On ne peut suspecter un bateau qui accepte des touristes dès qu’ils se présentent.

Armand ne répondit pas. Il regardait la maison Kedmos, dont la porte venait de s’ouvrir, livrant passage à deux femmes charmantes, vêtues de blanc et coiffées de grands chapeaux de paille sur lesquels flottaient de longs voiles de gaze bleu-pâle.

La première était blonde. Ses cheveux aux tons d’or nimbaient d’une auréole son visage. Elle avait la carnation admirable des Anglaises qui se mêlent d’être jolies, et ses yeux bleus, allongés, exprimaient la gaieté et la douceur.

Sa compagne avait une chevelure plus foncée, le teint éclatant de cette matité dorée des femmes nées aux pays du soleil. Des yeux noirs, profonds, veloutés, complétaient un ensemble ravissant. C’était la beauté méridionale marchant aux côtés de la beauté du Nord. Elles s’avançaient gracieuses.

Tout à

coup, un être bizarre, hétéroclite, sortit à son tour de la maison Kedmos, et,

faisant des bonds énormes, rejoignit les jeunes femmes, près desquelles il se

mit à marcher gravement en s’appuyant sur un solide gourdin.

Tout à

coup, un être bizarre, hétéroclite, sortit à son tour de la maison Kedmos, et,

faisant des bonds énormes, rejoignit les jeunes femmes, près desquelles il se

mit à marcher gravement en s’appuyant sur un solide gourdin.

C’était un orang-outang de grande taille, paré d’un habit rouge à longues basques et d’un chapeau à cornes dont il semblait très fier.

Les singes ont le goût de la toilette, et de même que nos esclaves de la parure, snobs, smarts ou autres, ils ont une préférence marquée pour les couleurs heurtées et les vêtements de forme bizarre.

– Hope ! appela Robert.

L’orang dressa la tête, et, avec des cabrioles joyeuses, courut vers le Français.

Il lui tendit la main avec une courtoisie qui eût fait honte à bien des hommes, puis il bondit les bras ouverts sur Armand, qui l’évita par un saut de côté et se mit en garde avec sa canne.

– Pas d’embrassades, Hope !… la main, la main seulement.

Et, tout en octroyant un vigoureux shake-hand au quadrumane, le journaliste s’écria avec une colère comique :

– Voilà le point noir du voyage. Ce satané orang, que nous avons ramené de Bornéo, s’est pris pour moi d’une affection gênante.