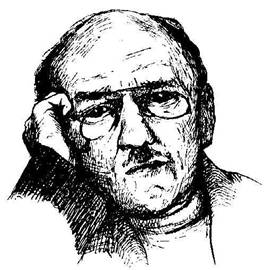

Georges Eekhoud

LA NOUVELLE CARTHAGE

(1888)

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » - http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

DEUXIÈME PARTIE : FREDDY BÉJARD

TROISIÈME PARTIE : LAURENT PARIDAEL

PREMIÈRE PARTIE : RÉGINA

I. LE JARDIN

M. Guillaume Dobouziez régla les funérailles de Jacques Paridael de façon à mériter l'approbation de son monde et l'admiration des petites gens. « Cela s'appelle bien faire les choses ! » ne pouvait manquer d'opiner la galerie. Il n'aurait pas exigé mieux pour lui-même : service de deuxième classe (mais, hormis les croque-morts, qui s'y connaît assez pour discerner la nuance entre la première qualité et la suivante ?) ; messe en plain-chant ; pas d'absoute (inutile de prolonger ces cérémonies crispantes pour les intéressés et fastidieuses pour les indifférents) ; autant de mètres de tentures noires larmées et frangées de blanc ; autant de livres de cire jaune.

De son vivant, feu Paridael n'aurait jamais espéré pareilles obsèques, le pauvre diable !

Quarante-cinq ans, droit, mais grisonnant déjà, nerveux et sec, compassé, sanglé militairement dans sa redingote, le ruban rouge à la boutonnière, M. Guillaume Dobouziez marchait derrière le petit Laurent, son pupille, unique enfant du défunt, plongé dans une douleur aiguë et hystérique.

Laurent n'avait cessé de sangloter depuis la mortuaire. Il fut plus pitoyable encore à l'église. Les regrets sonnés au clocher et surtout les tintements saccadés de la clochette du chœur imprimaient des secousses convulsives à tout son petit être.

Cette affliction ostensible impatienta même le cousin Guillaume, ancien officier, un dur à cuire, ennemi de l'exagération.

– Allons, Laurent, tiens-toi, sapristi !… Sois raisonnable !… Lève-toi !… Assieds-toi !… Marche ! ne cessait-il de lui dire à mi-voix.

Peine perdue. À chaque instant le petit compromettait, par des hurlements et des gesticulations, l'irréprochable ordonnance du cérémonial. Et cela quand on faisait tant d'honneur à son papa !

Avant que le convoi funèbre se fût mis en marche, M. Dobouziez, en homme songeant à tout, avait remis à son pupille une pièce de vingt francs, une autre de cinq, et une autre de vingt sous. La première était pour le plateau de l'offrande ; le reste pour les quêteurs. Mais cet enfant, décidément aussi gauche qu'il en avait l'air, s'embrouilla dans la répartition de ses aumônes et donna, contrairement à l'usage, la pièce d'or au représentant des pauvres, les cinq francs au marguillier, et les vingt sous au curé.

Il faillit sauter dans la fosse, au cimetière, en répandant sur le cercueil cette pelletée de terre jaune et fétide qui s'éboule avec un bruit si lugubre !

Enfin, on le mit en voiture, au grand soulagement du tuteur, et la clarence à deux chevaux regagna rapidement l'usine et l'hôtel des Dobouziez situés dans un faubourg en dehors des fortifications.

Au dîner de famille, on parla d'affaires, sans s'attarder à l'événement du matin et en n'accordant qu'une attention maussade à Laurent placé entre sa grand'tante et M. Dobouziez.' Celui-ci ne lui adressa la parole que pour l'exhorter au devoir, à la sagesse et à la raison, trois mots bien abstraits, pour ce garçon venant à peine de faire sa première communion.

La bonne grand'tante de l'orphelin eût bien voulu compatir plus tendrement à sa peine, mais elle craignait d'être taxée de faiblesse par les maîtres de la maison et de le desservir auprès d'eux. Elle l'engagea même à rencogner ses larmes de peur que ce désespoir prolongé ne parût désobligeant à ceux qui allaient désormais lui tenir lieu de père et de mère. Mais à onze ans, on manque de tact, et les injonctions, à voix basse, de la brave dame ne faisaient que provoquer des recrudescences de pleurs.

À travers le brouillard voilant ses prunelles, Laurent, craintif et pantelant comme un oiselet déniché, examinait les convives à la dérobée.

Mme Dobouziez, la cousine Lydie, trônait en face de son mari. C'était une nabote nouée, jaune, ratatinée comme un pruneau, aux cheveux noirs et luisants, coiffée en bandeaux qui lui cachaient le front et rejoignaient d'épais et sombres sourcils ombrageant de gros yeux, noirs aussi, glauques, et à fleur de tête. Presque pas de visage ; des traits hommasses, les lèvres minces et décolorées, le nez camard et du poil sous la narine. Une voix gutturale et désagréable, rappelant le cri de la pintade. Cœur sec et rassis plutôt qu'absent ; des éclaira de bonté, mais jamais de délicatesse ; esprit terre à terre et borné.

Guillaume Dobouziez, brillant capitaine du génie, l'avait épousée pour son argent. La dot de cette fille de bonnetiers bruxellois retirés des affaires, lui servit, lorsqu'il donna sa démission, à édifier son usine et à poser le premier jalon d'une rapide fortune.

Le regard de Laurent s'arrêtait avec plus de complaisance, et même avec un certain plaisir sur Régina ou Gina, seule enfant des Dobouziez, d'une couple d'années l'aînée du petit Paridael, une brunette élancée et nerveuse, avec d'expressifs yeux noirs, d'abondants cheveux bouclés, le visage d'un irréprochable ovale, le nez aquilin aux ailes frétillantes, la bouche mutine et volontaire, le menton marqué d'une délicieuse fossette, le teint rosé et mat aux transparences de camée. Jamais Laurent n'avait vu aussi jolie petite fille.

Cependant il n'osait la regarder longtemps en face ou soutenir le feu de ses prunelles malicieuses, À ses turbulences d'enfant espiègle et gâtée se mêlait un peu de la solennité et de la superbe du cousin Dobouziez. Et déjà quelque chose de dédaigneux et d'indiciblement narquois plissait par moments ses lèvres innocentes et altérait le timbre de son rire ingénu.

Elle éblouissait Laurent, elle lui imposait comme un personnage. Il en avait vaguement peur. Surtout qu'à deux ou trois reprises elle le dévisagea avec persistance, en accompagnant cet examen d'un sourire plein de condescendance et de supériorité.

Consciente aussi de l'effet favorable qu'elle produisait sur le gamin, elle se montrait plus remuante et capricieuse que d'habitude ; elle se mêlait à la conversation, mangeait en pignochant, ne savait que faire pour accaparer l'attention. Sa mère ne parvenait pas à la calmer et, répugnant à des gronderies qui lui eussent attiré la rancune de ce petit démon, dirigeait des regards de détresse vers Dobouziez.

Celui-ci résistait le plus longtemps possible aux sommations désespérées de son épouse.

Enfin, il intervenait. Sourde aux remontrances de sa mère, Gina se rendait, momentanément, d'un petit air de martyre, des plus amusants, aux bénignes injonctions de son père. En faveur de Gina, le chef de la famille se départait de sa raideur. Il devait même se faire violence pour ne pas répondre aux agaceries de sa mignonne ; il ne la reprenait qu'à son corps défendant. Et quelle douceur inaccoutumée dans cette voix et dans ces yeux ! Intonations et regards rappelaient à Laurent l'accent et le sourire de Jacques Paridael. À tel point que Lorki, c'est ainsi que l'appelait le doux absent, reconnaissait à peine, dans le cousin Dobouziez semonçant sa petite Gina, le même éducateur rigide qui lui avait recommandé à lui, tout à l'heure, durant la douloureuse cérémonie, de faire ceci, puis cela, et tant de choses qu'il ne savait à laquelle entendre. Et toutes ces instructions formulées d'un ton si bref, si péremptoire !

N'importe, si son cœur d'enfant se serra à ce rapprochement, le Lorki d'hier, le Laurent d'aujourd'hui, n'en voulut pas à sa petite cousine d'être ainsi préférée. Elle était par trop ravissante ! Ah, s'il se fût agi d'un autre enfant, d'un garçon comme lui par exemple, l'orphelin eût ressenti, à l'extrême, cette révélation de l'étendue de sa perte ; il en eût éprouvé non seulement de la consternation et du désespoir, mais encore du dépit et de la haine ; il fût devenu mauvais pour le prochain privilégié ; l'injustice de son propre sort l'eût révolté.

Mais Gina lui apparaissait à la façon des princesses et des fées radieuses des contes, et il était naturel que le bon Dieu se montrât plus clément envers des créatures d'une essence si supérieure !

La petite fée ne tenait plus en place.

– Allez jouer, les enfants ! lui dit son père en faisant signe à Laurent de la suivre.

Gina l'entraîna au jardin.

C'était un enclos tracé régulièrement comme un courtil de paysan, entouré de murs crépis à la chaux sur lesquels s'écartelaient des espaliers ; à la fois légumier, verger et jardin d'agrément, aussi vaste qu'un parc, mais n'offrant ni pelouses vallonnées, ni futaies ombreuses.

Il y avait cependant une curiosité dans ce jardin : une sorte de tourelle en briques rouges adossée à un monticule, au pied de laquelle stagnait une petite nappe d'eau, et qui servait d'habitacle à deux couples de canards. Des sentiers en colimaçon convergeaient an sommet de la colline d'où l'on dominait l'étang et le jardin. Cette bizarre fabrique s'appelait pompeusement « le Labyrinthe. »

Gina en fit les honneurs à Laurent.

Avec des gestes de cicérone affairé, elle lui désignait les objets. Elle le prenait avec lui sur un ton protecteur :

– Prends garde de ne pas tomber à l'eau ! … Maman ne veut pas qu'on cueille les framboises ! Elle riait de sa gaucherie. À deux ou trois phrases peu élégantes qui sentaient leur patois, elle le corrigea. Laurent, peu causeur, devint encore plus taciturne. Sa timidité croissait ; il s'en voulait d'être ridicule devant elle.

Ce jour-là, Gina portait son uniforme de pensionnaire : une robe grise garnie de soie bleue. Elle raconta à son compagnon, qui ne se lassait pas de l'entendre, les particularités de son pensionnat de religieuses à Malines ; elle le régala même de quelques caricatures de sa façon ; contrefit, par des grimaces et des contorsions, certaines des bonnes sœurs. La révérende mère louchait ; sœur Véronique, la lingère, parlait du nez ; sœur Hubertine s'endormait et ronflait à l'étude du soir.

Le chapitre des infirmités et des défauts de ses maîtresses la mettant en verve, elle prit plaisir à embarrasser son interlocuteur : « Est-il vrai que ton père était un simple commis ? … Il n'y avait qu'une petite porte et qu'un étage à votre maison ? … Pourquoi donc que vous n'êtes jamais venus nous voir ? … Ainsi nous sommes cousins… C'est drôle, tu ne trouves pas… Paridael, c'est du flamand cela ? … Tu connais Athanase et Gaston, les fils de M. Saint-Fardier, l'associé de papa ? En voilà des gaillards ! Ils montent à cheval et ne portent plus de casquettes… Ce n'est pas comme toi … Papa m'avait dit que tu ressemblais à un petit paysan, avec tes joues, rouges, tes grandes dents et tes cheveux plats … Qui donc t'a coiffé ainsi ? Oui, papa a raison, tu ressembles bien à un de ces petits paysans qui servent la messe, ici ! »

Elle s'acharnait sur Laurent avec une malice implacable. Chaque mot lui allait au cœur. Plus rouge que jamais, il s'efforçait de rire, comme au portrait des bonnes sœurs, et ne trouvait rien à lui répondre.

Il aurait tant voulu prouver à cette railleuse qu'on peut porter une blouse taillée comme un sac, une culotte à la fois trop longue et trop large, faite pour durer deux ans et godant, aux genoux, au point de vous donner la démarche d'un cagneux ; une collerette empesée d'où la tête pouparde et penaude du sujet émerge comme celle d'un saint Jean-Baptiste après la décollation ; une casquette de premier communiant dont le crêpe de deuil dissimulait mal les passementeries extravagantes, les macarons de jais et de velours, les boucles inutiles, les glands encombrants ; qu'on peut dire vêtu comme un fils de fermier et ne pas être plus niais et plus bouché qu'un Gaston ou qu'un Athanase Saint-Fardier.

La bonne Siska n'était pas un tailleur modèle, tant s'en faut, mais du moins ne ménageait-elle pas l'étoffe ! Puis, Jacques Paridael trouvait si bien ainsi son petit Laurent ! Le jour de la première communion, le cher homme lui avait encore dit en l'embrassant : « Tu es beau comme un prince, mon Lorki ! » Et c'était le même costume de fête qu'il vêtait à présent, à part le crêpe garnissant sa casquette composite et remplaçant à son bras droit le glorieux ruban de moire blanche frangé d'argent…

La taquine eut un bon mouvement. En parcourant les parterres, elle cueillit une reine-marguerite aux pétales ponceau, au cœur doré : « Tiens, paysan, fit-elle, passe cette fleur à ta boutonnière ! » Paysan, tant qu'elle voudrait ! Il lui pardonnait. Cette fleur piquée dans sa blouse noire était le premier sourire illuminant son deuil. Plus impuissant encore à exprimer, par des mots, sa joie que son amertume, s'il l'avait osé, il eût fléchi le genou devant la petite Dobouziez et lui aurait baisé la main comme il avait vu faire à des chevaliers empanachés, dans un volume du Journal pour Tous qu'on feuilletait autrefois, chez lui, les dimanches d'hiver, en croquant des marrons grillés…

Régina gambadait déjà à l'autre bout du jardin, sans attendre les remerciements de Laurent.

Il eut un remords de s'être laissé apprivoiser si vite et, farouche, arracha la fleur réjouie. Mais au lieu de la jeter, il la serra dévotement dans sa poche. Et, demeurée l'écart, il songea à la maison paternelle. Elle était vide et mise en location. Le chien, le brave Lion avait été abandonné au voisin de bonne volonté qui consentit à en débarrasser la mortuaire ! Siska, ses gages payés, s'en était allée à son tour. Que faisait-elle à présent ? La reverrait-il encore ? Lorki ne lui avait pas dit adieu ce matin. Il revoyait sa figure à l'église, tout au fond, sous le jubé, sa bonne figure aussi gonflée, aussi défaite que la sienne.

On sortait ; il avait dû passer, talonné par le cousin Guillaume, alors qu'il aurait tant voulu sauter au cou de l'excellente créature. Dans la voiture, il avait timidement hasardé cette demande : « Où allons-nous, cousin ? – Mais à la fabriqué, pardienne ! Où veux-tu que nous allions ? » On n'irait donc plus à la maison ! Il n'insista point, le petit ; il ne demanda même pas à prendre congé de sa bonne ! Devenait-il dur et fier, déjà ? Oh, que non ! Il n'était que timide, dépaysé ! M. Dobouziez le rabrouerait s'il mentionnait des gens si peu distingués que Siska…

Lasse de l'appeler, Gina se décida à retourner auprès du rêveur. Elle lui secoua le bras : « Mais tu es sourd… Viens, que je le montre les brugnons. Ce sont les fruits de maman. Félicité les compte chaque matin… Il y en a douze… N'y touche pas… » Elle ne remarqua point que Laurent avait jeté la fleur. Cette indifférence de la petite fée ragaillardit le paysan, et pourtant, au fond, il eût préféré qu'elle s'informât de ce qu'était devenu son présent.

Il s'étourdit, se laissa mener par Gina. Ils jouèrent à des jeux garçonniers. Pour lui plaire, il fit des culbutes, jeta des cris sauvages, se roula dans l'herbe et le gravier, souilla ses beaux habits, et la poussière marbra de crasse ses joues humides de sueur et de larmes.

– Oh, la drôle de tête ! s'exclama la fillette.

Elle trempa un coin de son mouchoir dans le bassin et essaya de débarbouiller Laurent. Mais elle riait trop et ne parvenait qu'à le maculer davantage.

Il se laissait faire, heureux de ses soins dérisoires. La perfide lui dessinait des arabesques sur le visage, si bien qu'il avait l'air d'un peau-rouge tatoué.

Pendant cette opération, une voix aigre se mit à glapir :

– Mademoiselle, Monsieur vous prie de rentrer… Le monde va partir… Et vous, venez, par ici. Il est temps de se coucher. Demain on retourne à la pension. C'est assez de vacances comme ça !

Mais à l'aspect du jeune Paridael, Félicité, la redoutable Félicité, la servante de confiance se récria comme devant le diable : « Fi ! l'horreur d'enfant ! »

Elle était venue le prendre au collège, la veille, et devait l'y reconduire. Acariâtre, bougonne, servile, rouée, flattant l'orgueil de ses maîtres en s'assimilant leurs défauts, elle devinait d'emblée le pied sur lequel l'enfant serait traité dans la maison. La cousine Lydie se déchargeait sur cette vilaine servante de l'entretien et de la surveillance de l'intrus.

L'imprudent Paridael venait de ménager à Félicité un magnifique début dans son rôle de gouvernante. La harpie n'eut garde de négliger cette aubaine. Elle donna libre carrière à ses aimables sentiments.

Gina, continuant de pouffer, abandonna son compagnon aux bourrades et aux criailleries de la servante, et rentra en courant dans le salon, pressée de raconter la farce à ses parents et à la société.

Laurent avait fait un mouvement pour rejoindre l'espiègle, mais Félicité ne le lâchait pas. Elle le poussa vers l'escalier et lui fit d'ailleurs une telle peinture des dispositions de M. et Mme Dobouziez pour les petits gorets de son espèce, qu'il se hâta, terrifié, de gagner la mansarde où on le logeait et de se blottir dans ses draps.

Félicité l'avait pincé et taloché. Il fut stoïque, ne cria point, s'en tint à quatre devant la mégère.

Le dénouement orageux de la journée fit diversion au deuil de l'orphelin. Les émotions, la fatigue, le plein air lui procurèrent un lourd sommeil visité de rêves où des images contradictoires se matèrent dans une sarabande fantastique. Armée d'une baguette de fée, la rieuse Gina conduisait la danse, livrait et arrachait tour a tour le patient aux entreprises d'une vieille sorcière incarnée en Félicité. À l'arrière-plan, les fantômes doux et pâles de son père et de Siska, du mort et de l'absente, lut tendaient les bras. Il s'élançait, mais M. Dobouziez le saisissait au passage avec un ironique : « Halte-là, galopin ! » Des cloches sonnaient ; Paridael jetait la reine-marguerite, présent de Gina, dans le plateau de l'offrande. La fleur tombait avec un bruit de pièce d'or accompagné du rire guilleret de la petite cousine, et ce bruit mettait en fuite les larves moqueuses, mais aussi les pitoyables visions…

Et telle fut l'initiation de Laurent Paridael à sa nouvelle vie de famille…

II. LE « MOULIN DE PIERRE »

À sa deuxième visite, et à celles qui suivirent, lorsque les vacances le renvoyaient chez ces tuteurs, Laurent ne se trouva pas plus acclimaté que le premier jour. Il avait toujours l'air de tomber de la lune et de prendre de la place.

On n'attendait pas qu'il eût déposé sa valise pour s'informer de la durée de son congé et on se préoccupait plus de l'état de son trousseau que de sa personne. Accueil sans effusion : la cousine Lydie lui tendait machinalement sa joue citronneuse ; Gina semblait l'avoir oublié depuis la dernière fois ; quant au cousin Guillaume, il n'entendait pas qu'on le dérangeât de sa besogne pour si peu de chose que l'arrivée de ce polisson, il le verrait bien assez tôt au prochain repas. « Ah ! te voilà, toi ! Deviens-tu sage ? … Apprends-tu mieux ? » Toujours les mêmes questions posées d'un air de doute, jamais d'encouragement. Si Laurent rapportait des prix, voyez le guignon ! c'étaient ceux précisément auxquels M. Dobouziez n'attachait aucune importance.

À table, les yeux ronds de la cousine Lydie, implacablement braqués sur lui, semblaient lui reprocher l'appétit de ses douze ans. Vrai, elle faisait choir le verre de ses doigts et les morceaux de sa fourchette. Ces accidents ne valaient pas toujours à Laurent l'épithète de maladroit, mais la cousine avait une moue méprisante qui disait assez clairement sa pensée. Cette moue n'était rien cependant, comparée au sourire persifleur de l'impeccable Gina.

Le cousin Guillaume qu'il fallait quérir plusieurs fois avant de se mettre à table, arrivait enfin, le front chargé de préoccupations, la tête à une invention nouvelle, supputant les résultats, calculant le rendement probable de l'un ou l'autre perfectionnement, le cerveau bourré d'équations.

Avec sa femme, M. Dobouziez parlait affaires, et elle s'y entendait admirablement, lui répondait en se servant de barbares mots techniques qui eussent emporté la bouche de plus d'un homme du métier.

M. Dobouziez ne cessait de chiffrer et ne se déridait que pour admirer et cajoler sa fillette. De plus en plus Laurent constatait l'entente absolue et idolâtre régnant entre ces deux êtres. Si l'industriel s'humanisait en s'occupant d'elle, réciproquement Gina abandonnait, avec son père, ses airs de supériorité, son petit ton détaché et avantageux. M. Dobouziez prévenait ses désirs, satisfaisait ses moindres caprices, la défendait même contre sa mère. Avec Gina, lui, l'homme positif et pratique, s'amusait de futilités.

À chaque vacance, Laurent trouvait sa petite cousine plus belle, mais aussi plus distante. Ses parents l'avaient retirée de pension. Des maîtres habiles et. mondains la préparèrent à sa destinée d'opulente héritière.

Devenant trop grande fille, trop demoiselle pour s'amuser avec ce gamin ; elle recevait ou visitait des amies de son âge. Les petites Vanderling, filles du plus célèbre avocat de la ville, de blondes et vives caillettes étaient à la fois ses compagnes d'études et de plaisirs. Et si, par exception, faute d'autre partenaire, Gina s'oubliait au point de jouer avec le Paysan, Mme Lydie trouvait aussitôt un prétexte pour interrompre cette récréation. Elle envoyait Félicité avertir Mademoiselle de l'arrivée de l'un ou l'autre professeur, ou bien Madame emmenait Mademoiselle a la ville, ou bien la couturière lui apportait une robe à essayer, ou il était l'heure de se mettre au piano. Convenablement stylée, le plus souvent Félicité prévenait les intentions de sa maîtresse et s'acquittait de ce genre de consigne avec un zèle des plus louable. Laurent n'avait qu'à se distraire comme il pourrait.

La fabrique prospérait au point que chaque année les installations nouvelles : hangars, ateliers, magasins, empiétaient sur les jardins entourant l'habitation. Laurent ne constata pas sans regret la disparition du Labyrinthe avec sa tour, son bassin et ses canards : cette horreur lui était devenue chère à cause de Gina.

La maison aussi s'annexait une partie du jardin. En vue de la prochaine entrée dans le monde de leur fille, les Dobouziez édifiaient un véritable palais, présentant une enfilade de salons décorés et meublés par les fournisseurs des gens de la haute volée. Le cousin Guillaume semblait présider à ces embellissements, mais il s'en rapportait toujours au choix et au goût de la fillette. Il avait déjà ménagé à l'enfant gâtée un délicieux appartement de jeune fille : deux pièces, argent et bleu, qui eussent fait les délices d'une petite maîtresse.

L'appartement du jeune Paridael changeait de physionomie comme le reste. Sa mansarde sous les toits revêtait un aspect de plus en plus provisoire. Il semblait qu'on l'eût affectée de mauvaise grâce au logement du collégien. Félicité ne l'avait déblayée que juste assez pour y placer un lit de sangle.

Ce grenier ne suffisant plus à remiser les vieilleries provenant de l'ancien ameublement de la maison, plutôt que d'encombrer de ce bric-à-brac les mansardes des domestiques, la maîtresse-servante le transportait dans le réduit de Laurent. Elle y mettait tant de zèle que l'enfant voyait le moment où il lui faudrait émigrer sur le palier. Au fond il n'était pas fâché de cet investissement. Converti en capharnaüm, son gîte lui ménageait des imprévus charmants. Il s'établissait entre l'orphelin délaissé et les objets ayant cessé de plaire une certaine sympathie provenant de la similitude de leurs conditions. Mais il suffit que Laurent s'amusât avec ces vieilleries pour que l'aimable factotum les tînt autant que possible hors de sa portée. Pour dénicher ses trésors et dissimuler ses trouvailles, le galopin déployait de vraies ruses de contrebandier.

Dans cette mansarde s'entassaient pour la plus grande joie du jeune réfractaire, les livres jugés trop frivoles par M. Dobouziez. Fruit défendu comme les framboises et les brugnons du jardin ! Les souris en avaient déjà grignoté les tranches poudreuses et Laurent se délectait de ce que les voraces bestioles voulaient bien lui laisser de cette littérature. Souvent, il s'absorbait tellement dans sa lecture qu'il en oubliait toute précaution. Marchant sur la pointe des pieds pour ne pas lui donner l'éveil, Félicité venait le relancer dans son asile. Si elle ne le prenait pas en flagrant délit de lecture prohibée, la diablesse s'apercevait qu'il avait bouleversé les rayons et provoqué des éboulements. C'était alors des piailleries de pie-grièche, des giries de suppliciée qui finissaient par ameuter Mme Lydie.

Une fois on le pinça en train de lire Paul et Virginie.

– Un mauvais livre ! … Vous feriez mieux d'étudier vos arithmétiques ! promulgua sa tutrice. Et M. Dobouziez ratifia l'appréciation de sa moitié en ajoutant que ce garnement précoce, trop grand liseur et bayeur aux chimères, ne ferait jamais rien de bon, resterait toute sa vie un pauvre diable comme Jacques Paridael. Un bayeur aux chimères ! Quel mépris le cousin coulait dans ce mot.

Les soirs d'hiver, Laurent se réjouissait de regagner au plus tôt sa chère mansarde. En bas, dans la salle à manger où on le retenait après le dîner, il se sentait importun et gêneur. Que ne l’envoyait-on coucher alors ! S'il réprimait l'envie de s'étirer, s'il bâillait, s'il détachait les yeux de ses livres de classe avant que dix heures, l'heure sacramentelle, n'eût sonné à la pendule, la cousine Lydie roulait ses yeux ronds et Gina se rengorgeait, affectait d'être plus éveillée que jamais, raillait la torpeur du gamin.

Même pendant la journée, après l'une ou l'autre remontrance, Laurent courait se réfugier sous les toits.

Privé de livres, il soulevait la fenêtre en tabatière, montait sur une chaise et regardait s'étendre la banlieue.

Les rouges et basses maisons faubouriennes s'agglutinaient en îlots compacts. La ville grandissante, ayant crevé sa ceinture de remparts, menaçait et guignait les ravières d'alentour. Les rues étaient déjà tracées au cordeau à travers les cultures. Les trottoirs bordaient des terrains exploités jusqu'à la dernière minute par le paysan exproprié. Du milieu des moissons émergeait au bout d'un piquet, comme un épouvantail à moineaux, un écriteau portant cette sentence : Terrain à bâtir. Et, véritables éclaireurs, sentinelles avancées de cette armée de bâtisses urbaines, les estaminets prenaient les coins des voies nouvelles et toisaient, du haut de leurs façades banales, à plusieurs étages, neuves et déjà d'aspect sordide, les chaumes trapus et ramassés semblant implorer la clémence des envahisseurs. Rien de crispant et de suggestif comme la rencontre de la cité et de la campagne. Elles se livraient de véritables combats d'avant-postes.

La mine pléthorique, contrainte, sournoise de ce paysage offusqué par des talus de fortifications : des portes crénelées, sombres comme des tunnels, écrasées sous des terre-pleins, des murailles percées de meurtrières, des casernes dont les clairons plaintifs répondaient à la cloche de l'usine.

Trois moulins à vent, épars dans la plaine, tournaient à pleine volée, jouissaient de leur reste en attendant de partager le sort d'un quatrième moulin dont la maçonnerie dominait piteusement le blocus auquel le soumettait un tènement de bicoques ouvrières, et à qui ces assiégeants de mine parasite et d'allure canaille, quelque chose comme des oiseleurs ivres, avaient coupé les ailes !

Laurent compatissait au pauvre moulin démantelé, sans toutefois parvenir à détester la population des ruelles qui l'étreignait, tape-durs et vauriens déterminés, héros de faits divers sinistres, race obsédante que la police n'osait pas toujours relancer dans ses repaires. « Ces meuniers du moulin de pierre » comptaient parmi les plus renforcés ruffians de l'écume métropolitaine. Les rôdeurs de quais et les requins d'eau douce, plus connus sous le nom de runners, sortaient presque tous de ces parages.

Mais, même en dehors de cette nichée d'irréguliers et de mauvais garçons que Laurent apprendrait à connaître de plus près, le reste de cette population moitié urbaine, moitié rurale, la gent laborieuse et traitable suffisait pour intriguer et préoccuper le spéculatif enfant. D'ailleurs, ces meuniers, très montés de ton, déteignaient fatalement sur leur voisinage ; ils pimentaient, entérinaient de mouture populacière et poivrée ces transfuges du village, valets de ferme tournés en gâcheurs de plâtre et en débardeurs, ou réciproquement ces pseudo-campagnards, artisans devenus maraîchers, ouvrières de fabrique converties en laitières. En grattant l’abatteur on retrouvait le vacher, le garçon boucher avait été pâtre. Étranges métis, farouches et fanatiques comme au village, cyniques et frondeurs comme à la ville, à la fois hargneux et expansifs, truculents et lascifs, religieux et politiques, croyants au fond, blasphémateurs à la surface, patauds et fûtes, patriotes exclusifs, communiers chauvins, leur caractère hybride et mal défini, leur complexion musclée, charnue et sanguine, flattait peut-être dès cette époque le barbare affiné, la brute vibrante et complexe que serait Paridael…

Longtemps ces affinités dormirent en lui, vagues, instinctives, à l'état latent.

Debout sur sa chaise, devant la topique étendue de banlieue, il se saturait pour ainsi dire de nostalgie et ne s'arrachait à sa morbide contemplation que sur le point d'éclater ; et alors, tombant à genoux, ou se roulant sur sa couchette, il éjaculait en fontaines lacrymales tous ces navrements et ces rancœurs accumulées. Et le bruit guilleret des moulins, clair et détaché comme le rire de Gina, et le grondement de l'usine, bougon et rogue comme une semonce de Félicité, accompagnaient et stimulaient la chute lente et copieuse de ses pleurs, – tièdes et énervantes averses d'un avril compromis. Et cette berceuse narquoise et bourrelante semblait répéter : « Encore !… Encore !… Encore !… »

III. LA FABRIQUE

Félicité finit par fermer à clef, pendant le jour, la mansarde du solitaire et l'envoyer jouer au jardin. Celui-ci avait été réduit d'emprise en emprise aux dimensions d'un préau. Des fenêtres de la maison les yeux de l'espionne pouvaient en fouiller les moindres recoins. Aussi, las de cette surveillance, le gamin incursionna sur le territoire même de l'usine.

Les quinze cents têtes de la fabrique se courbaient sous un règlement d'une sévérité draconienne. C'étaient pour le moindre manquement des amendes, des retenues de salaire, des expulsions contre lesquelles il n'y avait pas d'appel. Une justice stricte. Pas d'iniquité, mais une discipline casernière, un code de pénalités mal proportionnées aux offenses, une balance toujours penchée du côté des maîtres.

Saint-Fardier, un gros homme à tête de cabotin, olivâtre, lippeux et crépu comme un quarteron, parcourait, à certains jours, la fabrique, en menant un train d'enfer. Il hurlait, roulait des yeux de basilic, battait des bras, faisait claquer les portes, chassait comme un bolide d'une salle dans l'autre. Au passage de cette trombe s'amoncelaient la détresse et la désolation. Par mitraille les peines pleuvaient sur la population ahurie. La moindre peccadille entraînait le renvoi du meilleur et du plus ancien des aides, Saint-Fardier se montrait aussi cassant avec les surveillants qu'avec le dernier des apprentis. On aurait même dit que s'il lui arrivait de mesurer ses coups et de distinguer ses victimes, c'était pour frapper de préférence les vieux serviteurs, ceux qu'aucune punition n'avait encore atteints ou qui travaillaient à l'usine depuis sa fondation. Les ouvriers l'avaient surnommé le Pacha, tant à cause de son arbitraire que de sa paillardise.

Dobouziez, aussi entier, aussi autoritaire que son associé, était moins démonstratif, plus renfermé. Lui était le juge, l'autre l'exécuteur. Au fond. Dobouziez, ce taupin bien élevé, jaugeait à sa valeur son ignare et grossier partenaire qu'un riche mariage avait mis en possession d'un capital égal à celui de son associé. Le mathématicien s'estimait heureux d'employer ce gueulard, cet homme de poigne, aux extrémités répugnant à sa nature fine et tempérée.

On avait remarqué que les coupes sombres opérées dans l'important personnel coïncidaient généralement avec une baisse de l'article fabriqué ou une hausse de la matière première.

Cependant Dobouziez devait refréner le zèle de son associé qui, stimulé encore par une affection hépatique, se livrait à des proscriptions dignes d'un Marius.

Industriel très cupide, mais non moins sage, Dobouziez qui admettait l'exploitation du prolétaire, réprouvait à l'égal d'utopies et d'excentricités poétiques toute barbarie inutile et toute cruauté compromettante, Il assimilait ses travailleurs à des êtres d'une espèce inférieure, à des brutes de rapport qu'il ménageait dans son propre intérêt. C'était un positiviste frigide, une parfaite machine à gagner de l'argent, sans vibration inopportune, sans velléités sentimentales, ne déviant pas d'un millième de seconde. Chez lui rien d'imprévu. Sa conscience représentait un superbe sextant, un admirable instrument de précision. S'il était vertueux, c'était par dignité, par aversion pour les choses irrégulières, le scandale, le tapage, et aussi parce qu'il avait vérifié sur la vie humaine que la ligne droite est, en somme, le chemin le plus court d'un point à un autre. Vertu d'ordre purement abstrait.

S'il désapprouvait les éclats de son trop bouillant acolyte, c'était au nom de l'équilibre, du bel ordre ; par respect pour l'alignement ; le niveau normal, pour sauver les apparences et préserver la symétrie.

En se promenant dans la fabrique, ce qui lui arrivait à de très rares occasions, par exemple lorsqu'il s'agissait d'expérimenter ou d'appliquer une invention nouvelle, – il s'étonnait parfois de l'absence d'une figure à laquelle il s'était habitué.

– Tiens ! disait-il à son compère, je ne vois plus le vieux Jef ?

– Nettoyé ! répondait Saint-Fardier, d'un geste tranchant comme un couperet.

– Et pourquoi cela ? objectait Dobouzier. Un ouvrier qui nous servait depuis vingt ans !

– Peuh !… Il buvait… Il était devenu malpropre, négligent ! Quoi !

– En vérité ? Et son remplaçant ?

– Un solide manœuvre qui ne touche que le quart de ce que nous coûtait cet invalide.

Et Saint-Fardier clignait malicieusement de l’œil, épiant un sourire d'intelligence sur le visage de son associé, mais l'autre augure ne se déridait pas et sans désapprouver, non plus, ce renvoi, rompait les chiens, d'un air indifférent.

Certes, il fallait à ces ouvriers une forte dose de philosophie et de patience pour endurer sans se rebiffer la superbe, les mépris, les rigueurs, l'arbitraire des patrons armés contre eux d'une légalité inique !

Et que d'accidents, d'infirmités, de mortuaires aggravant le sort de ces ilotes ! La nature de l'industrie même enchérissait sur la malveillance des industriels.

Laurent qui visitait l'usine dans tous ses organes, qui suivait les œuvres multiples que nécessite la confection des bougies depuis le traitement des fétides matières organiques, graisses de bœufs et de moutons, d'où se sépare, non sans peine, la stéarine blanche et entaillée, jusqu'à l'empaquetage, la mise en caisse et le chargement sur les camions, – Laurent ne tarda pas à attribuer une influence occulte, fatidique et perverse au milieu même, à cet appareil, à cet outillage où se trouvaient appliqués tous les perfectionnements de la mécanique et les récentes inventions de la chimie.

Il descendait dans les chambres de chauffe, louvoyait dans les salles des machines, passait des cuves où l'on épure la matière brute en la fondant et en la refondant encore, aux presses où, dépouillée de substances viles, comprimée en des peaux de bêtes, elle se solidifie à nouveau.

Au nombre des ateliers où se trituraient les graisses, le plus mal famé était celui des acréolines, substance incolore et volatile dont les vapeurs corrosives s'attaquaient aux yeux des préparateurs. Les patients avaient beau se relayer toutes les douze heures et prendre de temps en temps un congé pour neutraliser les effets du poison, à la longue l'odieuse essence déjouait leurs précautions et leur crevait les prunelles.

C'était comme si la Nature, l'éternel sphynx furieux de s'être laissé ravir ses secrets, se vengeait sur ces infimes auxiliaires des défaites que lui infligeaient les savants.

Plus expéditive que les vapeurs corrodantes, mais aussi lâche, aussi sournoise, la force dynamique cache son jeu et, ne parvenant pas toujours à se venger en bloc, par une explosion, des hommes qui l'ont asservie, guette et atteint, une à une, ses victimes. Le danger n'est pas à l'endroit où la machine en pleine activité gronde, mugit, trépigne, met en trépidation les épaisses cages de maçonnerie, dans lesquelles sa masse d'acier, de cuivre et de fonte, plonge jusqu'à mi-corps, comme un géant emmuré vif. Ses rugissements tiennent en éveil la vigilance de ses gardiens. Et même prêt à se libérer de ses entraves, à éclater, à tout faire sauter autour de lui, le monstre est trahi par son flotteur d'alarme et la vapeur accumulée s'échappe inoffensive par les soupapes de sûreté. Mais, c'est loin du générateur, des volants et des bielles que la machine conspire contre ses servants. De simples rubans de cuir se détachent de la masse principale, comme les longs bras d'un poulpe, et, par des trous pratiqués dans les parois, actionnent les appareils tributaires. Ces bandes sans fin se bobinent et se débobinent avec une grâce et une légèreté éloignant toute idée de sévices et d'agressions. Elles vont si vite qu'elles en semblent immobiles. Il y a même des moments qu'on ne les voit plus. Elles s'échappent, s'envolent, retournent à leurs point de départ, repartent sans se lasser, accomplissent des milliers de fois la même opération, évoluent en faisant à peine plus de bruit qu'un battement d'ailes ou le ronron d'une chatte câline, et lorsqu'on s'en approche leur souffle vous effleure tiède et zéphyréen.

À la longue l'ouvrier qui les entretient et les surveille ne se défie pas plus de leurs atteintes que le dompteur ne suspecte l'apparente longanimité de ses félins. Aux intervalles de la besogne, elles le bercent, l'induisent en rêverie ; ainsi, murmures de l'eau et nasillements de rouet. Mais chattes veloureuses sont panthères à l'affût. Toujours d'aguets, dissimulées elles profiteront de l'assoupissement, d'une simple détente, d'un furtif nonchaloir, d'un geste indolent du manœuvre, du besoin qu'il éprouvera de s'adosser, de s'étirer en évaguant…

Elles profiteront même de son débraillé. Une chemise bouffante, une blouse lâche, un faux pli leur suffira. Maîtresses d'un bout de vêtement, les courroies de transmission, adhésives ventouses, les chaînes sans fin, tentacules préhensiles, tirent sur l'étoffe et, avant qu'elle se déchire, l'aspirent, la ramènent à eux ; et le pauvre diable à sa suite. Vainement il se débat. Le vertige l'entraîne. Un hurlement de détresse s'est étranglé dans sa gorge. Les tortionnaires épuisent sur ce patient la série des supplices obsolètes. Il est étendu sur les roues, épiauté, scalpé, charcuté, dépecé, projeté membre à membre, à des mètres de là comme la pierre d'une fronde, ou exprimé comme un citron, entre les engrenages qui aspergent de sang, de cervelle et de moelles les équipes ameutées, mais impuissantes. Rarissime l'holocauste racheté au minotaure ivre de représailles ! S'il en réchappe, c'est avec un membre de moins, un bras réduit en bouillie, une jambe fracturée en vingt endroits. Mort pour le travail, vivant dérisoire !

Courir sus à la tueuse ? Arrêter le mouvement ? L'homme est estropié ou expédié avant qu'on ait seulement eu le temps de s'apercevoir de l'inégal corps à corps.

Laurent assimila aux pires engins de torture et aux plus maléfiques élixirs des inquisiteurs les merveilles tant vantées de la physique et de la chimie industrielles ; il ne vit plus que les revers de cette prospérité manufacturière dont Gina, de son côté, n'apercevait que la face radieuse et brillante. Il devina les mensonges de ce mot Progrès constamment publié par les bourgeois ; les impostures de cette société soi-disant fraternelle et égalitaire, fondée sur un tiers état plus rapace et plus dénaturé que les maîtres féodaux. Et, dès ce moment, une pitié profonde, une affection instinctive et absorbante, une sympathie quasi maternelle, presque amoureuse, dont les expansions côtoieraient l'hystérie, le prit, au tréfond, des entrailles, pour l'immense légion des parias, à commencer par ceux de ses entours, les braves journaliers de l'usine Dobouziez appartenant précisément à cette excentrique et même interlope plèbe faubourienne grouillant autour du « Moulin de pierre » ; il prit à jamais le parti de ces lurons délurés et si savoureusement pétris, peinant avec tant de crânerie et bravant chaque jour la maladie, les vénéfices[1], les mutilations, les outils formidables qui se retournaient contre eux, sans perdre, un instant leurs manières rudes et libres, leur familiarité dont le ragoût excusait l'indécence.

Avec eux, le gamin devenait communicatif. Lorsqu'il les rencontrait, noircis, en sueur, haletants, et qu'ils lui tiraient leur casquette, il s'enhardissait à les accoster et à les interroger. Après les petites persécutions à mots couverts, les ironies, les réticences et les tortures sourdes subies dans les salons de ses tuteurs, il lui semblait inhaler des bouffées d'air vif et agreste au sortir d'une serre chaude peuplée de plantes forcées et de senteurs qui entêtent. Il en vint à se considérer comme le solidaire de ces infimes. Sa faiblesse opprimée communiait avec leur force passive. Il se conciliait ces chauffeurs, machinistes, chargeurs, manœuvres. Eux répondaient aux avances touchantes de cet enfant rebuté, moralement négligé, méconnu, sevré de tendresse familiale, dont les larbins et la valetaille, cette lie de la plèbe, prenant exemple sur Félicité, parlaient en haussant les épaules, comme d'une charge pour la maison, comme d'un « quart de monsieur ».

IV. LE ROBINSON SUISSE

– Dussé-je vivre jusqu'à la fin du monde, racontait à Laurent le machiniste, ancien cavalier de l'armée, en train de fourbir, d'astiquer ou plutôt de bouchonner le monstre métallique de la force de trois cents chevaux-vapeur que je n'oublierai jamais cette scène ! … Oui, monsieur, la rosse que voici exécuta de jolie besogne ce jour-là ! … Aussi, au lieu de la panser comme à présent, suis-je souvent tenté d'en faire autant de morceaux qu'elle en fit de mon bénin camarade ! … Dire qu'il n'avait pas encore tiré au sort, mon chauffeur ! Et robuste, et sain qu'il était le blond « Frisé ». Pas une tare. En voilà un conscrit que le conseil de milice n'eût pas réformé ! … Il était tellement bien fait, qu'un de ces messieurs de l'Académie l'a sculpté en marbre blanc, comme les « postures » du Parc, – des idoles, m'a-t-on affirmé ! Peut-être cette ressemblance avec les faux dieux lui a-t-elle porté malheur !… C'est égal, il aurait pu se promener nu comme nos premiers parents sans choquer la pudeur de personne… Eh bien, ce n'est pas en dix, c'est en cent morceaux que la machine découpa ce chrétien… Lorsqu'il s'agit d'ensevelir ces tronçons rassemblés à grand'-peine, je commençai avec deux autres hommes de bonne volonté, – je vous assure qu'il en fallait ! – par avaler coup sur coup, cinq dés à coudre de pur genièvre… Nous roulâmes, comme chair à saucisses dans une crépine, cette charcuterie humaine dans une demi-douzaine de draps de lit, sacrifiés en rechignant par Mlle Félicité… Et ce n'était pas encore assez de ces six larges linceuls : au sixième le sang giclait encore à travers la toile !

Tandis que cette narration si évocative dans sa candeur barbare irritait péniblement les nerfs du jeune Paridael, il s'entendait appeler par une grosse voix, qui essayait de se faire toute menue.

– Hé, monsieur Laurent… monsieur Lorki… Lorki ! On ne lui donnait plus ce petit nom depuis la maison paternelle. Il se retourna non sans angoisse, s'attendant à voir surgir un revenant. Et quelle ne fut sa joie en reconnaissant le particulier trapu, basané, à l'œil brun clignotant, à la barbiche annelée.

– Vincent ! s'écria-t-il, pâle d'émotion… Vous ici !

– À vos ordres, monsieur Lorki !… Mais remettez-vous. On dirait, ma parole, que je vous ai fait peur… Je suis contremaître de la « coulerie »… Vous savez, l'atelier des femmes…

Cette coulerie était précisément le seul quartier de l'usine où Laurent ne se fût pas encore aventuré. Les faubouriennes, plus effrontées, plus tapageuses, moins endurantes même que leurs compagnons, ne laissaient pas de l'intimider. Souvent, de son lit, le soir, Laurent entendait sonner la cloche de délivrance. Aux femmes on rendait la volée, un quart d'heure avant les hommes. C'était aussitôt, vers la porte charretière, une trépignée, une galopade, un vacarme de pouliches débridées. Au dehors, cependant, elles lambinaient, traînaient la semelle. La cloche tintait de nouveau. Les hommes détalaient à leur tour, plus lourdement, mais en se ralliant d'une voix moins aigre. Et, après quelques instants, au bout de la rue, s'élevaient, confondues, des clameurs de femmes violentées et de galants bourrus. Laurent en gagnait la chair de poule. « Ah, les cruels, voilà qu'ils les empoignent ! » L'innocent ne comprenait rien encore à ces jurons, à ces rires saccadés dégénérant en giries. Le hourvari tournait des coins de ruelles, s'étranglait au fond des culs-de-sac, s'éparpillait peu à. peu dans les méandres des impasses, jusqu'à ce que la banlieue retombât dans un silence morne et sournois, complice de la ténèbre propice aux embuscades, et aux accouplements, – dans la nuit saoûle et lubrique autour du Moulin de pierre.

Le lendemain, celles qui avaient glapi et clamé à vous fendre l'âme, paraissaient enjouées, alertes, encore plus émancipées ; et dans les halles du rez-de-chaussée, les mâles glorieux, repus, contents d'eux-mêmes, se heurtaient le coude d'un air de connivence, échangeaient des clins d’œil, claquaient de la langue avec gourmandise.

À quelles mystérieuses prouesses faisaient-ils donc allusion, ces paroissiens truculents ?

– Comment, vous ne connaissez pas la coulerie ! se récriait Vincent Tilbak. Mais c'est le coin le plus curieux de la fabrique. Il faut voir mon équipage à l'œuvre ! De vraie abeilles !…

Ce Tilbak était un marin, pays de la bonne Siska.

Jadis, après un voyage au long cours, à peine débarqué, vite, il mettait le cap sur la maison des Paridael. Ses hardes de gros bleu embaumaient le goudron, le varech, le brome, la marine, toutes les senteurs du large, et de son être même émanait un parfum non moins viril et loyal. Pour achever de se faire bien venir, il avait toujours les poches pleines de curiosités de l'océan et des antipodes : coquillages carnés, fruits musqués pour Laurent ; et pour Siska une étoffe de l'Extrême-Orient, un bijou de Japonaise, une amulette d'anthropophage. Tilbak racontait ses aventures, et tel était le plaisir que Laurent prenait à ces récits que lorsque le narrateur épuisait son répertoire d'histoires véridiques, il lui fallait en inventer de fabuleuses. Et gare s'il s'avisait de les abréger ou d'en altérer un détail ! Laurent n'admettait pas les variantes et se rappelait, implacablement, la version primitive. Heureusement pour le complaisant rapsode, il arrivait au petit tyran, malgré sa vigilance et sa curiosité, de céder au sommeil. Siska le mettait coucher dans un cabinet à côté de la chambre de Monsieur. Alors les deux pays, débarrassés de ce témoin aimé, mais parfois gênant, pouvaient se parler d'autre chose que de naufrages, de baleines, d'ours blancs et de cannibales.

Une fois qu'ils le croyaient bien endormi, avant que Siska l'eût porté au premier, Laurent se réveilla à moitié au bruit d'un baiser sonore et tout à fait à celui d'une claque non moins généreusement appliquée. Le baiser était l'œuvre de Vincent, la gifle celle de Siska. Digne Vincent ! Laurent intervint dans la querelle et réconcilia les deux amis avant de se rendormir pour de bon. D'autres fois cette mauvaise Siska chicanait le débonnaire à propos de l'âcre tabac qui la faisait tousser, disait-elle, et qui empestait la maison. Il fallait voir la tête contrite et suppliante, à la fois radieuse et penaude de la « culotte de goudron », comme l'appelait Siska.

Et c'est ce Vincent-là, ce prestigieux Vincent dont le béret, la vareuse bouffante au large collet rabattu et les grandes bottes l'éblouissaient au point de lui donner envie de s'embarquer comme mousse avec lui, que le jeune Paridael revoyait ce matin, en prosaïque habit de terrien, dans l'étouffante usine du cousin Dobouziez ! Comment cela se faisait-il ?

Malgré sa passion pour la Grande Tasse et les aventures dangereuses, mais si ennoblissantes, contribuant à dilater le cœur et à en éloigner les spéculations mesquines et viles, Tilbak s'était résigné pour l'amour de Siska à dépouiller les bragues goudronnées, le jersey de laine bleue, le surott ou zuidwester de toile cirée, et à reprendre pied sur le plancher des vaches. Les pays s'étaient mariés. De leurs économies ils s'achetèrent un petit fonds de victuaillier de navire et s'établirent dans le quartier des Bateliers, près du Port. Siska s'occupait de la boutique, et Vincent venait d'entrer comme contremaître chez M. Dobouziez, sur la recommandation de son ancien capitaine, très porté pour le brave gabier.

– Et Siska ? demandait continuellement le petit Paridael.

– De plus en plus fraîche et jolie, monsieur Lorki, monsieur Laurent, veux-je dire, car vous êtes un homme à présent… Comme elle serait heureuse de vous voir ! Il ne se passe pas de jour sans qu'elle me parle de vous… Depuis les trois semaines que je navigue ici, elle m'a demandé au moins mille fois si je ne vous voyais pas, si je ne savais pas ce que vous deveniez, quelle mine avait son Lorki, car, sauf respect, elle continue de vous appeler du nom qu'on vous donnait chez feu votre cher papa. Mais, dame ! je ne savais auprès de qui m'informer… Les bourgeois d'ici ont – excusez ma franchise – quelque chose qui vous ôte l'envie de leur adresser la parole… Vrai, il n'a pas l'air commode, le capitaine Dobouziez. Et l'autre donc ! Un vrai prévôt ! Mais vous voilà, dites-moi bien vite ce qu'il me faut raconter à Siska. Et à quand votre visite ?

Et le brave brunet, toujours carré, toujours franc et amène comme aux bons jours, un peu plus barbu, un peu moins halé, les oreilles encore percées d'anneaux d'argent, croyait devoir se récrier sur la bonne mine du jeune Paridael, quoique celui-ci n'eût plus son air épanoui et insouciant d'autrefois. Mais en ce moment sa joie de retrouver Vincent était si grande qu'un rayon passager dissipait les ombres de sa physionomie prématurément songeuse.

– Je ne sors jamais seul, répondit-il, avec un gros soupir, à la dernière demande de son ami… Le cousin trouve que c'est temps perdu et que ces visites me distrairaient de mes études… Les études ! Le cousin ne voit que cela…

– Vrai. Là ! C'est dommage ! dit Vincent, lui-même un peu défrisé. Mais si c'est pour votre bien, Siska en prendra son parti. De sorte que nous devenons un vrai savant, hein, monsieur Lorki ?

Que le gamin eût voulu sauter au coup du matelot et le charger de baisers pour son excellente Siska ? Mais entre ces murs de l'usine malfaisante, à proximité de ces bureaux où régnait le majestueux cousin, non loin des lieux hantés par la terrible Félicité et la moqueuse Gina, le collégien se sentait mal à l'aise, gêné, contraint, refoulait ses expansions. Et il éprouvait aussi quelque remords en songeant que depuis les funérailles de son père il ne s'était pas informé une seule fois de la fidèle Siska.

Vincent devinait l'embarras du petit. À l'âge de Laurent on déguise mal ses sentiments, et Vincent lut bien des peines dans ce visage sérieux, dans cette voix un peu rauque, et surtout dans ces regards arrêtés avec une véritable ferveur sur le cher commensal du foyer paternel. Et comme des larmes menaçaient de voiler ces grands yeux nostalgiques :

– Allons, allons, monsieur Lorki ! fit l’ex-marin en empoignant les mains du gamin dans les siennes et en les secouant à plusieurs reprises. Pas de cela, nom d'une chique ! Hé, hisse ! N'amenons point les voiles ! … Au moins viendrez-vous me relancer là-haut sur le pont où je suis de quart. Je vous attends… À présent, je file mon nœud, car j'entends le porte-voix du père La Garcette, autrement dit le Pacha… La bourrasque approche… En haut le monde !

La coulerie, une halle immense entourée d'une plateforme, située au premier étage du bâtiment principal, occupait trois cents ouvrières, pour la plupart de fraîches, potelées et turbulentes filles, sanguines, peu vergogneuses, la bouche rieuse et gourmande, les yeux hardis, la langue bien pendue, uniformément et proprement vêtues d'une jupe de « baie » bleue, d'un caraco de colonnette, de bas de couleur, la chevelure tordue en chignon et ramassée sous un petit bonnet blanc et tuyauté dont les brides leur tombaient dans le dos. Employées à mettre la dernière main aux bougies sortant du moule, à les lustrer, à les empaqueter, jouant, qui du rouloir, qui du taille-mèche, elles se pressaient autour de deux à trois rangées de tables et de polissoires, et les bougies passaient d'un appareil à l'autre, se rapprochant, à chaque manipulation, du type achevé destiné à garnir lustres et girandoles. Comme il faisait très chaud au-dessus des machines à vapeur et que les « couleuses » mettaient de l'entrain à la besogne, beaucoup, pour respirer plus à l'aise, entr'ouvraient leur corsage et se découvraient la gorge, bravant les amendes que le brave Tilbak leur infligeait à contre-cœur et seulement quand, suivant son expression pittoresque, ces dames carguaient jusqu'à leurs dernières voiles. Elles se réfléchissaient avec leurs métiers dans le parquet constamment ciré par les déchets de stéarine et glissant comme celui du « Pélican », du « Miroir » et du « Cuivre », les bastringues favoris de ces donzelles. Le soir, de nombreuses lampes avivaient encore ce miroitement et cette multiplication qui, ajoutés au brouhaha des potinages et au ronflement des machines, étourdissaient et aveuglaient Laurent chaque fois qu'il débouchait dans l'atelier. Ce qui achevait de le troubler, c'étaient tous ces minois relevés et tournés de son côté. Très rouge et très gauche, se raidissant, il s'engageait entre les longues tablées et gagnait, à pas mesurés pour ne pas s'étaler sur le carreau, le fond de la salle où Vincent Tilbak trônait dans une sorte de chaire qu'il appelait sa dunette.

Là, sous la protection de son ami, le gamin reprenait bientôt confiance. Il osait soutenir l'inquisition de ce millier de prunelles claires ou sombres, répondait au sourire de tous ces visages allumés aux pommettes, s'enhardissait jusqu'à s'approcher des polisseuses et à suivre la manœuvre des mains roses aussi satinées que la stéarine même.

Un jour Tilbak lui demanda s'il aimait encore tant les histoires, « Oh, plus que jamais ! » s'exclama Laurent. Le matelot retira de dessous sa veste deux volumes qui lui bosselaient la poitrine, et les remit au collégien. C'était le Robinson suisse « Acceptez ces livres en souvenir de Siska et de Vincent ! dit le brave marin. Je les héritai d'un timonier qui mourut de la fièvre jaune, aux Antilles… Moi je ne sais pas lire, monsieur Lorki ; à neuf ans je gardais les vaches avec Siska et j'étais mousse à douze ans. »

Laurent ne prévoyait pas les conséquences de ce présent. Cette espionne de Félicité eut bientôt déniché les deux pauvres volumes si bien cachés au fond de la malle du collégien. Il ne les avait pas encore lus en entier. Outrageusement dépareillés, les bouquins interlopes dégageaient cette odeur de cale et de tabagie qui imprègne avec obstination le quintelage des gens de mer, et, soupçonneuse comme les gabelous, Félicité se douta bien qu'ils ne provenaient pas de la bibliothèque hermétiquement close depuis les vacances dernières. Le débraillé peuple et le fumet d'aventure de ce Robinson suisse contribuèrent à exciter l'indignation et l'horreur de Félicité. Les âmes de sa sorte se montrent d'autant plus dures et plus orgueilleuses aux humbles qu'elles voudraient donner le change sur leur propre extraction. Elle se livra à une véritable procédure de juge retors. Laurent subit interrogatoire sur interrogatoire, et comme il s'obstinait dans son refus de nommer le donateur de ces livres, elle remit ceux-ci au cousin Dobouziez. Appelé devant son tuteur, Laurent refusa de répondre à ses sommations. Il fut privé de dessert, mis au pain sec, enfermé dans une chambre noire : on ne lui arracha pas une parole de plus. Dénoncer Tilbak ! Il se fût plutôt fait moudre jusqu'à la dernière fibre dans les engrenages de la machine tueuse d'hommes. En attendant le moment de partager le sort du blond Frisé, il commença par braver le père La Garcette que Dobouziez, à bout de moyens d'intimidation, s'était décidé à appeler à la rescousse.

Le Pacha avait déculotté le gamin avec une truculence de frère fouettard, et lui maintenait la tête entre les genoux sans que Laurent daignât proférer la moindre plainte. Déjà l'exécuteur levait la canne pour fesser le rebelle, lorsque Dobouziez, pris d'un scrupule ou choqué par ce spectacle plus digne d'une chiourne que d'un milieu de respectables industriels, arrêta le bras de son associé.

– Je viens de trouver un meilleur moyen de casser votre mauvaise tête ! déclara-il à Laurent que Félicité ramenait dans sa cellule. Vous partirez demain pour Saint-Hubert, où les parents enferment, avec les précoces voleurs, les polissons de votre espèce !

Laurent se dit que prison pour prison, autant valait celle où il n'aurait plus Félicité pour geôlier.

Cependant Tilbak, inquiet de ne plus voir son jeune ami, interrogeait, ce jour même, les domestiques, et ayant été mis au courant de ce qui se passait, il demanda aussitôt à parler à M. Dobouziez pour une affaire urgente.

Assis devant son bureau, le dos tourné à la porte, l'usinier, qui venait de condamner son pupille, avait retrouvé son calme et travaillait avec son habituelle lucidité d'esprit. Tilbak se présenta la casquette à la main et quitta ses gros souliers par déférence pour le riche tapis de Tournai. Dobouziez tourna à peine la tête de son côté et sans lever les yeux de l'épure déployée devant lui :

– Approchez !… Que me voulez-vous ?

– Faites excuse, monsieur, mais c'est moi qui ai donné à M. Laurent les livres qui vous mettent si fort en colère contre lui…

– Ah, c'est vous ! fit simplement Dobouziez ; et pressant le bouton de la sonnerie électrique placée à portée de sa main :

– Réclamez, je vous prie, à Mlle Félicité les objets confisqués à M. Paridael ! ordonna-t-il au saute-ruisseau qui était accouru de la chambre voisine.

Les pièces à conviction ayant été apportées, l'industriel se leva d'un air ennuyé, considéra quelque temps, avec dégoût, ces piteux bouquins, comme s'ils lui représentaient une étoile de mer ou quelque autre gluant et gélatineux habitant des vagues, et n'ayant pas de pincettes pour y toucher, fit signe à Tilbak de reprendre son bien.

– Désormais vous vous dispenserez de fourrer pareilles niaiseries entre les mains de mon pupille…

– C'est entendu, monsieur, et soyez certain que si j'avais prévu les désagréments que ces bouquins attireraient au cher petiot, je me serais bien gardé de les lui remettre… Mais je vous en prie, pardonnez-lui… Il n'y a pas eu de sa faute… C'était moi le coupable…

M. Dobouziez, visiblement agacé par cette intercession, tourna le dos à l'importun, se rassit et, remplissant méthodiquement d'encre de Chine l'intervalle des branches de son tireligne, se mil en devoir de continuer son dessin.

– Écoutez-moi, patron, insistait Tilbak, après avoir toussé pour attirer l'attention du grand chef, votre protégé n'est pas un garnement… On vous trompe sur son compte… Ma femme le connaît mieux, allez ! Elle pourrait vous dire ce qu'il vaut !… Songez-vous sérieusement à l'enfermer avec des voleurs ?… Capitaine, j'en appelle à votre honneur, à vos sentiments d'ancien militaire, il est impossible que vous condamniez ce loyal enfant parce qu'il a refusé de faire le Judas !… Oui… le Judas !

À ce défi lancé avec chaleur, M. Dobouziez sursauta, se souleva à moitié de sa chaise et, plus blanc que d'habitude, tendit le bras vers la porte, d'un geste si péremptoire, et en dardant un regard si acéré au brave Tilbak, que celui-ci, craignant de desservir Paridael en insistant, se décida à rentrer dans ses souliers et à sortir en portant sommairement la main à sa casquette.

La médiation de Tilbak donna-t-elle à réfléchir au sage Dobouziez ? Encore une fois l'homme modéré craignait-il le retentissement que cet acte d'extrême rigueur aurait dans le public ? Laurent échappa à la prison de Saint-Hubert. Seulement, aux nombreuses interdictions qui pesaient déjà sur lui, son tuteur ajouta celle de circuler dans l'usine et de frayer avec les ouvriers.

– Comme s'il n'était déjà pas assez mal élevé et commun comme cela ! se récriait Félicité, chargée de tenir la bride plus courte que jamais à cet enfant dénaturé.

– Gare à toi, paysan, si je te repince encore à rôder dans les ateliers ! disait Saint-Fardier en accompagnant cette menace d'un moulinet de sa canne.

Avec cela que Laurent eût reculé devant les risques d'une fessée ! Il essaya plus d'une fois d'enfreindre la défense et de revoir Tilbak, pour le remercier et protester de son affection fidèle, mais on n'oubliait plus la clef sur la porte de communication entre le jardin et la fabrique, et la date de la rentrée au pensionnat arriva avant qu'il eût trouvé l'occasion d'escalader le mur pour relancer le contremaître.

Aux vacances suivantes, Félicité apprit à Laurent, en guise de bienvenue, que son matelot n'avait plus fait long feu à la fabrique après l'affaire du Robinson suisse. Particulièrement désigné à la mauvaise humeur et aux tracasseries de Saint-Fardier, à la longue le bonhomme, très endurant, très stoïque, s'était rebiffé et le satrape, qui ne cherchait qu'un prétexte pour le renvoyer, ne manqua pas l'occasion.

Tout bouleversé à cette nouvelle, Laurent se mit à la recherche de Gina, comptant bien l'intéresser au sort de Tilbak et des siens, car ils avaient des enfants, les pauvres !

Durant le drame qui venait de se dénouer par le renvoi du contremaître, Gina avait affecté une suprême indifférence à ce qui se passait. Loin de chercher à excuser la prétendue faute de Vincent Tilbak, elle n'avait pas même intercédé en faveur de Laurent. Au contraire, depuis qu'elle savait les relations de son cousin avec des « gens du commun » elle enchérissait de froideur et de dédain, s'abstenant même de lui parler du scandale qui mettait la maison sens dessus dessous. Durant la quarantaine du gamin, à qui Tilbak et ses vilains livres avaient sans doute donné la peste, la fière petite demoiselle ne s'informa pas une seule fois de lui. Et lorsqu'il fut rendu à la circulation, c'est à peine si elle daigna le reconnaître.

Et, pourtant, Laurent se faisait illusion sur le caractère de sa cousine. Il imputait cette sécheresse et cette insensibilité à l'éducation. Comment aurait-elle pu s'intéresser à ces ouvriers, à ces gens dont elle ne soupçonnait que vaguement l'existence ? Jamais elle ne se trouvait en contact avec eux, et elle en entendait parler, par ses parents, comme d'un quatrième règne de la nature, un outil, un minéral animé moins intéressant que les plantes et plus dangereux que les brutes.

Gina se trouvait seule dans la salle à manger, en train d'arroser les jacinthes fleurissant la tablette des fenêtres. Enhardi par l'affection qu'il portait à Vincent, Laurent l'aborda et lui dit sans préambule :

– Gina, cousine Gina, oh, demandez à votre père de rendre sa place à Vincent Tilbak…

– Vincent ? fit-elle, en continuant de soigner ses fleurs aristocratiques… je ne connais pas Vincent Tilbak…

– Le contremaître de la « coulerie », à qui M. Saint-Fardier a donné congé…

– Ah ! Je sais à présent qui tu veux dire… Le « Robinson Suisse », l'individu qui nous a mis en colère contre toi ! … Tu n'as pas honte de parler encore de ce joli sujet… Pour sûr que je me garderai de rappeler seulement son nom à mon père !

Et, avec une moue scandalisée, Gina passa dans une autre chambre où elle se mit à fredonner l'ariette à la mode. Laurent demeura tout pantois, les regards arrêtés machinalement sur les jolies jacinthes droites et coquettes auxquelles Gina se montrait si secourable. Il nourrit un instant l'envie de ravager ces fleurs, persuadé qu'il était à présent, d'avoir pris éternellement en grippe son inhumaine amie.

V. LE FOSSÉ

Ces vacances-là passèrent comme les autres, avec cette seule différence que dans la grande maison meublée à neuf, Laurent fut encore plus négligé et plus abandonné à lui-même que d'habitude. Il en arrivait à envier le sort des vieux meubles mis au rancart et voués au repos dans l'ombre et la poussière des greniers. Du moins s'ils avaient cessé de plaire ne leur imposait-on pas d'humiliants contacts avec leurs successeurs, tandis que lui, qui n'avait jamais plu, continuait pourtant de figurer comme une disparate, un repoussoir chagrin dans cet assortiment de bibelots cossus et de plantes frileuses. Il se sentait de plus en plus déplacé dans ce milieu riche et exclusif. En attendant qu'il eût le droit, la liberté de s'en aller retrouver d'autres disgraciés parmi ses semblables, il lui tardait de regagner la nuit, dans son coin de resserre, sous les toits, les objets répudiés et bannis.

Et pourtant, aussi mornes et longues que lui paraissaient ces vacances, à peine retourné au collège il se surprenait à les regretter pour l'amour même des heures maussades.

De son séjour chez ses tuteurs, c'étaient précisément les circonstances mélancoliques qu'il se rappelait avec le plus de complaisance et de la fabrique, c'étaient aussi les objets les moins gracieux, les moins aimables, frustes ou rêches, qui le hantaient pendant l'étude ou l'insomnie. En aversion des jacinthes qui lui symbolisaient la dureté de sa belle cousine pour les pauvres gens, il eût collectionné des bouquets fanés et des fleurs rustiques. Aux coûteux brugnons réservés à Mme Lydie, il préférait une pomme sure, craquant sous la dent.

De même il gardait dans les narines l'odeur rien moins que suave de la fabrique, surtout cette odeur du fossé bornant l'immense enclos et dans lequel se déchargeaient les résidus butyreux, les acides pestilentiels, provenant de l'épuration du suif. Ce relent onctueux et gras, relevé d'exhalaisons pouacres, le poursuivait continuellement à la pension, avec l'opiniâtreté d'un refrain canaille. Cette odeur était corrélative de la population ouvrière, des pauvres gens aveuglés par l'acréoline, déchiquetés par les machines à vapeur, proscrits par Saint-Fardier ; elle disait à Laurent la coulerie et ses femmes dépoitraillées, Tilbak et l'aventure du Robinson suisse ; elle lui suggérait l'excentrique banlieue, la nuit saoûle et lubrique autour du Moulin de pierre.

Lorsqu'il remettait le pied sur le pavé de sa ville natale, c'était par ce fossé que le domaine de Gina s'annonçait à lui. De tout ce qui appartenait et vivait à la fabrique, ce fossé seul venait à sa rencontre de très loin, le prenait même à la descente du train, le saluait avec un certain empressement, bien avant que le collégien eût vu poindre au-dessus des rideaux d'arbres, des toits et des moulins du faubourg, les hautes cheminées rouges et rigides, agitant leurs panaches fuligineux en signe de dérisoire bienvenue. Il était aussi le dernier, ce fossé corrompu, à lui donner la conduite, le jour du départ, comme un chien galeux et perdu qui se traîne sur les pas d'un promeneur pitoyable.

La surface sombre, striée de couleurs morbides, l'égout affreux s'écoulait à ciel ouvert, tout le long de la voie lépreuse conduisant à l'usine. Il mettait comme une lenteur insolente à regagner le bras de rivière dont il déshonorait les eaux. Les riverains, toutes petites gens, dépendant de la puissante fabrique, murmuraient à part eux, mais n'osaient se plaindre trop haut. Forts de cette résignation les patrons ajournaient la grosse dépense que représenterait le voûtement de ce cloaque. Une épidémie de choléra qui éclata en plein mois d'août leur donna cependant à réfléchir. Amorcé et stimulé par les miasmes du fossé, le fléau éprouvait les parages de l'usine plus cruellement que n'importe quel autre quartier de l'agglomération. Les faubouriens tombaient comme des mouches. Quoique les survivants craignissent d'attirer la famine en protestant ouvertement contre la peste, les Dobouziez crurent devoir amadouer la population, sourdement montée contre eux, et répandirent les secours parmi les familles des cholériques. Mais ces largesses presque forcées se faisaient sans bonne grâce, sans tact, sans cette commisération qui rehausse le bienfait et distinguera toujours l'évangélique charité de la philanthropie de commande. C'était la touchante Félicité qu'on avait chargée de la distribution des aumônes. Occupé de ce côté, le factotum surveilla Laurent de moins près et celui-ci en profita pour prendre quelquefois la clef des champs.

Un soir opaque et cuivreux, il regagnait d'un pas délibéré les parages de l'usine. En s'engageant dans la longue rue ouvrière éclairée sordidement, de loin en loin, par une lanterne fumeuse accrochée à un bras de potence, son attention très affilée, plus subtile encore qu'à l'ordinaire, fut intriguée par un murmure continu, un bourdonnement traînard et dolent. Il crut d'abord à un concert de grenouilles, mais il songea aussitôt que jamais bestiole vivante ne hantait la vase du fossé. À mesure qu'il avançait ces bruits devenaient plus distincts. Au tournant de la rue, près d'un carrefour proche de la fabrique, il en eut l'explication.

Au fond d'une petite niche à console, ornant l'angle de deux rues, trônait à la mode anversoise une madone en bois peint à laquelle une centaine de petits cierges et de chandelles de suif formaient un nimbe éblouissant. La totale obscurité du reste de la voie rendait cette illumination partielle d'autant plus fantastique. Au pied du tabernacle étincelant devant lequel ne brûlait, en temps ordinaire, qu'une modique veilleuse, sous ce naïf simulacre de l'Assomption, si bas que les languettes de feu, dardées, avec un imperceptible frisson, dans la nuit immobile et suffocante, parvenaient à peine à rayonner jusque-là, grouillait, se massait, prosternée, la foule des pauvresses du quartier, en mantes noires et en béguins blancs, défilant des rosaires, marmottant des litanies avec ces voix dolentes ou cassées des indigents qui racontent leurs traverses. Elles s'étaient cotisées pour l'offrande de ce luminaire dans l'espoir de conjurer par l'intercession de sa mère le Dieu qui déchaîne et retient à son gré les plaies dévorantes…

Il était à prévoir que l'illumination ne durerait pas aussi longtemps que les psalmodies. L'auréole se piquait déjà de taches noires. Et chaque fois qu'un cierge menaçait de s'éteindre, les suppliantes redoublaient de prières, se lamentaient plus haut et plus vite. Sans doute les âmes bien aimées d'un frère, d'un époux, d'un enfant correspondaient à ces flammes agonisantes. Celles-ci cesseraient de frémir en même temps que les moribonds achèveraient de râler. C'étaient comme autant de derniers soupirs qui soufflaient une à une ces lueurs tremblotantes. Et les ténèbres s'épaississaient chargées des mortuaires de la journée.

À quelques pas se dressait la fabrique plus noire encore que cette ombre, semblable au temple d'une divinité malfaisante. Surcroît de calamité : à cette heure équivoque le terrible fossé, plus effervescent encore que de coutume, neutralisait par ses effluves homicides l'encens de ces prières et l'eau bénite de ces pleurs.

Pour renforcer cette impression d'angoisse et de désespoir, il parut à Laurent, dont les yeux scrutaient le visage souriant de la petite Madone, que ce visage reproduisait le masque impérieux et trop régulier de sa cousine Gina. Se pouvait-il que pour faire avorter ces dévotions, le génie de l'usine Dobouziez se fût substitué à la Reine du Ciel ? Justement les pauvres mères, les épouses, les sœurs, les filles, les bambines et les aïeules entonnaient à la suite du vicaire en surplis, dirigeant leur neuvaine, un pressant et lamentable Regina Cœli !

Laurent n'en pouvait plus douter. Il reconnaissait cette moue avantageuse, ce regard hautain et moqueur. Il aurait même juré qu'un souffle s'échappait des lèvres de la fausse Madone et qu'elle prenait un sournois plaisir à éteindre elle-même les derniers lumignons !

Le collégien fut tenté de se jeter entre l'idole et la foule et de leur crier : – Arrêtez ! Vous vous abusez cruellement, ô pauvresses, mes sœurs ! Celle que vous invoquez, c'est l'autre Reine, l'aussi belle, mais la plus impitoyable ! … Arrêtez ! c'est Régina, la Nymphe du Fossé, la fleur du cloaque ; il l'enrichit, il la fait saine et superbe ; et vous elle vous empoisonne ; et vous, elle vous tue !

Mais le cantique se fondit subitement dans une explosion de sanglots. Aucun cierge ne brûlait plus. La petite Madone se dérobait aux regards conjurateurs de ces humbles femmes. Le dernier cholérique venait d'expirer.

VI. LE COSTUME NEUF

Cet hiver Mlle Dobouziez entrerait dans le monde. Les journées se passaient en courses et en emplettes. Gina se faisait confectionner de coûteuses et raffinées toilettes. La mère, qui allait être forcée de la chaperonner et de l'accompagner, se sentait un regain de coquetterie. Elle entendit s'habiller comme une jeunesse, porter des couleurs claires, assortir ses robes et ses coiffures à celles de sa fille. Poussant à l'excès l'amour des fleurs artificielles et des rubans tapageurs, elle mettait sens dessus dessous les magasins de la modiste, déroulait tous les rubans, déballait tous les cartons d'oiseaux empaillés, se trempait comme dans un bain de coques, de brides, de marabouts et de plumes d'autruches. Si Régina n'eût point été là pour prendre à part la fournisseuse, au moment de sortir et lui décommander à l'oreille, une partie des agréments choisis par la bonne dame, elle eût arboré ses chapeaux de quoi garnir les vases d'un maître-autel de cathédrale ou enrichir un musée de botanique et d'ornithologie. Ce n'était pas sans luttes et sans peines que Gina, très sensible au ridicule, parvenait à élaguer de quelques arbustes la pépinière que Mme Dobouziez se proposait d'offrir à l'admiration du grand monde commerçant.

Gina révélait déjà des impatiences de femme, montrait des velléités d'émancipation. Pour le milieu où elle les produirait, ses toilettes de jeune fille manquaient un peu de modestie – comme s'exprime la pruderie provinciale – mais elles possédaient tant de cachet et Gina les portait avec une allure si crâne et si souveraine ! Laurent se sentait de plus en plus fasciné par la radieuse héritière et cela sans démêler encore si le sentiment qu'il éprouvait à son égard était de l'envie ou de l’amour.

Il arrivait un moment où la perspective de distractions et de succès nouveaux enfiévrait Gina et la rendait plus communicative, plus aimable avec son entourage. Gagné par cet entrain, cette humeur conciliante et réjouie, Laurent lui-même demeurait quelquefois auprès d'elle. Quand il se renfrognait dans son coin elle l'appelait, lui racontait ses projets, le nombre d'invitations qu'on lancerait pour le premier bal, lui montrait ses emplettes, daignait le consulter sur la nuance ou le chiffonnage d'une étoffe, sur le choix d'une bague : « Voyons, approche, paysan ! Montre que tu as du goût ! » Elle lui décochait cette épithète de paysan avec une rondeur qui enlevait sa portée désobligeante au sobriquet. Cette embellie familiale durerait-elle ? Laurent en profitait comme le vagabond transi se réchauffe béatement au coin d'un âtre hospitalier, oubliant que dans une heure, il lui faudra reprendre sa course à travers la neige et le gel.

Lorsque Laurent assistait dans le vestibule et jusque sous le porche de l'allée cochère au départ de ces dames, Gina acceptait ses attentions, consentait à prendre de sa main la sortie de bal, l'éventail, l'ombrelle. Il la voyait monter prestement en voiture, relever d'un geste adorable le fouillis coquet de ses jupes : « Viens-tu, mère ? … Bonjour, paysan ! » La cousine Lydie se hissait, essoufflée ; le marchepied criait sous son poids et la caisse de la voiture penchait de son côté.

Enfin, avec un soupir, elle s'installait. Nerveuse, la menotte gantée de Gina abaissait la glace du coupé ; le portier, casquette à la main, écartait les vantaux de l'entrée et saluait ces dames… Elle était partie !…

Il fallut songer aussi au trousseau du jeune Paridael qu'on allait envoyer loin du pays dans un collège international, d'où il ne reviendrait qu'après avoir terminé ses études.

La cousine Lydie et l'inévitable Félicité se livrèrent à des fouilles dans la garde-robe de M. Dobouziez. Avec une minutie d'archéologue elles inspectèrent, pièce par pièce, les nippes que « Monsieur » ne portait plus, se les repassant de main en main, pesant, tâtant, se concertant. Amadouée aussi par l'atmosphère de fête emplissant la maison, Mme Dobouziez se déclarait prête à sacrifier, pour la faire ajuster à la taille de son pupille, par un petit tailleur du faubourg, une redingote presque neuve ou une culotte, plutôt démodée qu'usée, de son époux.

Mais Félicité trouvait toujours les vêtements beaucoup trop beaux pour un garçon si négligent sur ses effets : « Vrai, madame, les sabots, la blouse, la casquette et la culotte en cuir de nos ouvriers lui conviendraient mieux. »

La cousine Lydie arrachait presque, par serment, à l'heureux Paridael, la promesse de bien ménager ces habillements. C'était des « bien sûr ? » et des « tu le corrigeras, n'est-ce pas ? » comme si on lui eût confié la tunique sans couture du Sauveur. À tel point que devant la lourde responsabilité qu'il endosserait en même temps que la défroque du cousin, Laurent eût préféré revêtir, en effet, les bardes inusables et commodes des manœuvres, ses amis.

Il ne restait plus qu'à disposer de certaine culotte à carreaux verts et bleus, une horreur que le cousin lui-même, peu exigeant sur le chapitre de la toilette, avait répudiée dès la troisième épreuve.

Félicité guignait ces bragues désastreuses pour les revendre au fripier. Chaque pièce d'habillement dévolue à l'orphelin diminuait d'autant le profit du factotum à qui revenait autrefois 1a dépouille des maîtres. Cette circonstance n'était pas étrangère à l'animosité qu'elle entretenait à l'égard de Laurent. Celui-ci, cependant, lui aurait volontiers cédé toute la garde-robe du cousin, et surtout ce désastreux pantalon épinard et indigo ; mais il n'osait témoigner ouvertement sa répugnance, la cousine Lydie s'étant mis en tête de lui causer une grande joie.

En ce moment Régina qui cherchait sa mère se présenta sur le palier des combles.

– Oh ! le cauchemar ! fit-elle ; j'espère bien, maman, que tu ne vas pas faire porter cette friperie à Laurent ? C'est pour le coup que le paysan mériterait son nom.