Cdt Adrien de Gerlache de Gomery

QUINZE MOIS DANS L’ANTARCTIQUE

L’EXPÉDITION DE LA BELGICA (1897-1899)

(1902)

À la mémoire de mon père,

Le lieutenant-colonel de Gerlache de Gomery.

PRÉFACE

Dans ce volume, M. de Gerlache, qui est un candide autant qu’un résolu, nous raconte avec une touchante modestie la récente expédition du navire la Belgica dans les eaux de l’Antarctide. Ce ton d’effacement généreux ajoute à l’œuvre un charme de plus, mais les amis de l’auteur ont le droit de tenir un autre langage et d’insister avec énergie sur la valeur très grande de ce voyage mémorable. M. de Gerlache est récompensé, par les travaux accomplis, de la persévérance vraiment héroïque avec laquelle, pendant les longues et pénibles années de sa jeunesse, il recueillit sou à sou les faibles ressources strictement indispensables à son entreprise. Elles ont suffi à faire de grandes choses et l’exploration de la Belgica précède très dignement celles que l’on vient de doter d’une façon si généreuse pour inaugurer les découvertes du XXe siècle.

Tout d’abord, constatons le fait qui devra de siècle en siècle ramener le nom de la Belgica parmi ceux des navires qui visitèrent les terres australes : M. de Gerlache et ses vaillants compagnons sont parmi tous les hommes les premiers qui aient hiverné dans la zone glaciale du Sud au-delà du cercle polaire. Pendant treize longs mois ils ont vécu, ou plutôt ils ont réussi à garder le souffle et le mouvement, dans la grande prison de glace, dans la banquise qui dérivait deçà et delà au-devant des terres présumées du continent antarctique. N’ayant pas eu la chance de trouver, soit la mer libre, soit un promontoire favorablement situé, qui leur permît de passer le long hiver en de meilleures conditions d’économie vitale, il leur fallut rester dans leur navire, mordus par la mâchoire de glace, entendre sans cesse le craquement des flardes entrechoquées, la rumeur sourde de tout cet univers de fraisis cristallin qui se brise et se regèle, participer jusque dans la moelle des os à tous les chocs que subissait la membrure* du navire, travailler constamment à le dégager des situations périlleuses, lui éviter le heurt des blocs et des monts de glace, et s’accommoder le moins mal possible à ce va-et-vient de la dérive*, qui les promena en ligne brisée sur un espace de deux mille kilomètres.

Il est vrai que les navigateurs n’ont pas dépassé vers le sud la latitude de 71° 36’, mais cette question d’ordre kilométrique est des plus secondaires en comparaison des observations et des recherches qu’ils ont faites sur les divers phénomènes du milieu où ils ont vécu.

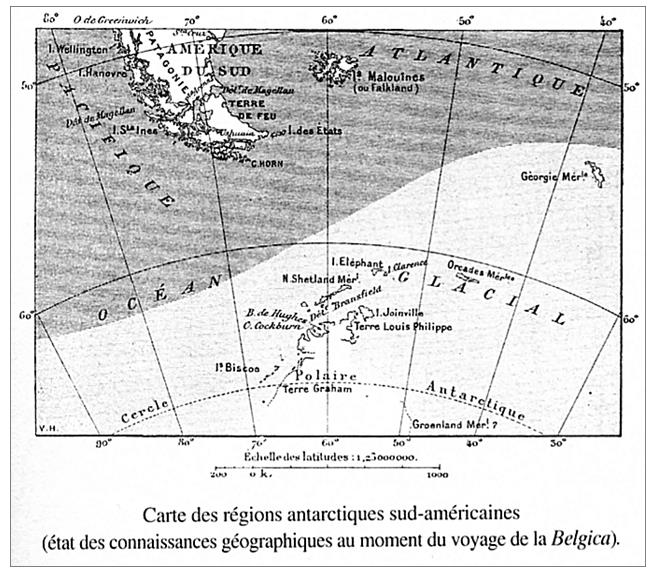

Un premier problème à étudier était celui des relations de structure que présentent la pointe méridionale du continent sud-américain et la “terre de Graham”, ainsi qu’on appelle provisoirement la saillie de l’Antarctide présumée, s’avançant au nord dans la direction de la Terre de Feu. Les Andes continuent-elles leur longue épine vers les terres australes, qui se rattacheraient, en conséquence, à l’ensemble continental du Nouveau Monde ? Nombre de géographes pensaient qu’il en était ainsi, mais les sondages faits par les savants de la Belgica nous prouvent qu’il n’en est rien. On a jeté la sonde jusqu’à la profondeur de quatre mille quarante mètres dans le “détroit de Drake”, cette mer qui s’étend au sud de la Terre de Feu et de son cortège d’îles : un large lit s’ouvre donc en cet endroit entre les deux bassins de l’Atlantique et du Pacifique. Sur la carte publiée par M. de Gerlache, la forme de la cuvette sous-marine se montre avec la chute brusque du socle américain et la pente graduelle des terres immergées qui se relèvent au sud vers les îles ou le continent de l’Antarctide. S’il existe entre les deux océans un seuil que l’on puisse considérer comme un prolongement des Andes, il doit se trouver très à l’est du détroit de Drake et se rattache peut-être aux chaînes volcaniques des Orkney du Sud et des Sandwich.

Grâce à l’expédition de la Belgica, la cartographie des archipels qui s’élèvent du fond de ce détroit de Drake gagne beaucoup en précision. Les Shetland du Sud, que pourtant des pêcheurs avaient déjà visitées par milliers sans en indiquer la véritable forme, ont pris des contours plus arrêtés et plus sûrs pour la navigation. De même, tout à fait au sud, les parages antarctiques où l’on dessinait récemment la terre de Walker, présentent un aspect nouveau sous la calotte du cercle polaire.

Les observateurs ont aussi mis hors de doute un fait d’ordre capital dans l’histoire géographique moderne de la planète. Les terres qu’ils ont visitées portent toutes des traces d’une extension antérieure des glaciers. Les rivages de la Terre de Feu présentent en maints endroits des roches moutonnées et des moraines provenant de glaciers disparus ; l’île des États, qui n’a plus un seul champ de glace, offre sur tout son pourtour les marques d’un ancien revêtement de neiges et de névés ; enfin des terres antarctiques elles-mêmes se trouvent évidemment dans la période du recul des glaces : la calotte australe eut aussi des âges plus “glaciaires” que de nos jours, de même que la calotte boréale et, probablement, à la même époque.

Quant au théâtre spécial des découvertes de la Belgica, le détroit qui portera désormais le nom glorieux de l’explorateur a été parcouru en long et en large avec le plus grand soin, dans tout son développement d’environ deux cents kilomètres, du nord-est au sud-ouest. Les îles qui se succèdent, à droite et à gauche, ont été mesurées et dénommées, les formes en ont été fixées par des milliers de dessins et de photographies, les contours en ont été relevés exactement, et même on a pu obtenir par le sondage une profondeur du chenal, à six cent vingt-cinq mètres. Les naturalistes de l’expédition ont étudié avec ardeur les divers phénomènes des neiges et des glaces, banquises, rondelles, flardes et dalles*, bourguignons*, toroses, masses tabulaires d’arrachement, blocs irréguliers ; ils ont observé surtout la riche faune du détroit, où des myriades d’organismes infiniment petits colorent l’eau des nuances les plus délicates, où l’on entend sans cesse ronfler le souffle profond des cétacés, où sur mainte pente éblouissante de neige on voit s’allonger les masses noires des phoques ; où des familles prodigieuses de pingouins, d’espèces différentes, ont établi leurs campements, les uns vivant en communautés parfaites, modèles d’existence noble, harmonieuse et paisible, tandis que d’autres, toujours rageurs et furieux, se disputent à coups de bec les limites de leur étroite propriété. Les algues du détroit et la flore avare des rivages encombrés de neiges et de glaces, des lichens, des mousses et seulement une humble graminée, représentant tout le monde supérieur des végétaux, seront aussi figurés et décrits dans les ouvrages de grand luxe que publieront bientôt les membres de l’expédition.

Ce n’est pas tout : M. de Gerlache et ses compagnons ont également pensé à leurs successeurs. De part et d’autre, ils ont étudié les plages et les promontoires pour y chercher les emplacements de stations où pourront s’établir utilement les explorateurs futurs. Car ces parages, jadis lointainement entrevus, puis explorés maintenant en détail, seront un jour, sinon habités, du moins visités, explorés à nouveau, utilisés à l’occasion pour des recherches spéciales, et puis pour lieux de séjour dans les grandes expéditions internationales faites sur divers points du globe pour l’étude des principaux phénomènes terrestres ou pour l’observation des astres. Le détroit de Gerlache offre aux savants futurs une station placée de dix degrés plus au sud que toutes celles qu’on utilisa précédemment pour ces études collectives.

Ainsi la surface connue de la Terre va s’accroissant chaque année. Dans ces parages qui s’étendent au sud de l’Amérique, voici la Terre de Feu déjà complètement annexée au domaine économique de l’homme policé, mais à un prix bien douloureux, le sacrifice des habitants primitifs, que les balles ont décimés et que la phtisie dévore. Puis, au loin dans la mer, la montueuse et tempétueuse île des États où, du moins, une station de sauvetage, San Juan del Salvamento, a pu arracher de nombreux navires à une destruction totale. Encore plus loin dans le sud et déjà dans le groupe des archipels de l’Antarctide, se montrent les îles Shetland du Sud, déjà trop visitées par les pêcheurs, puisque, sans aucun souci de la durée des espèces, ils viennent y tuer par centaines de milliers les phoques à fourrure, à l’époque de la parturition, en massacrant tout ce qu’ils trouvent devant eux ; une station de sauvetage, que le gouvernement argentin doit établir prochainement dans cet archipel, rachètera quelque peu ce crime des exterminations. Maintenant, les terres nouvelles, visitées par M. de Gerlache et ses compagnons, apparaissent à leur tour par-dessus l’horizon du Sud et convient l’homme à les utiliser, ne fût-ce que pour accroître sa connaissance de la Terre et de ses phénomènes !

C’est là une grande conquête, pour laquelle nous devons toute reconnaissance à ceux qui l’ont menée à bonne fin, et notre gratitude doit être d’autant plus émue que le voyage a coûté de précieuses vies, données généreusement au service de l’humanité, celles du matelot Wiencke, emporté par les vagues, et du géodésien Danco, mort d’épuisement à son labeur. Ces hommes, dignes de celui qui leur donnait l’exemple du dévouement, ont été parmi les heureux, puisque leur œuvre fut bonne.

ÉLISÉE RECLUS

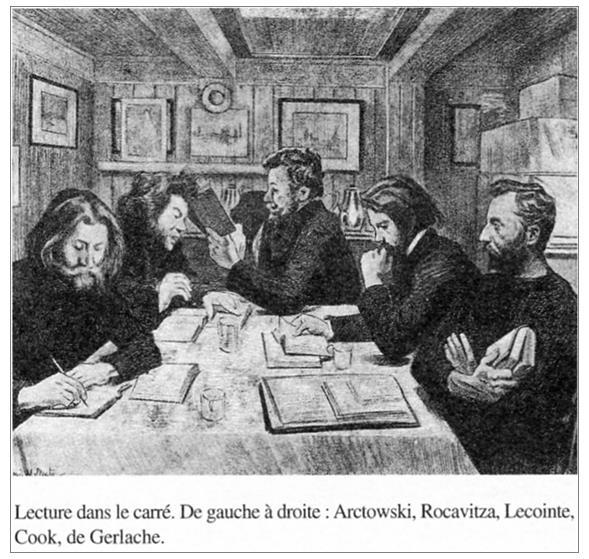

Les gravures ont été faites d’après les photographies de MM. Arctowski, Cook, Danco, de Gerlache, Lecointe, Albéric Lunden, Racovitza. Les longitudes sont comptées, sauf spécification contraire, à partir du méridien de Greenwich. Les températures sont exprimées en degrés centigrades.

INTRODUCTION

LES EXPÉDITIONS QUI ONT PRÉCÉDÉ CELLE DE LA BELGICA AUX RÉGIONS ANTARCTIQUES

SUD-AMÉRICAINES

L’Antarctique ! Est-il une dénomination géographique évoquant moins d’idées précises ? Quelques lignes pointillées, des ébauches de contours, voilà tout ce que les cartes les mieux à jour mettent sous les yeux. On pourrait croire que cette zone déserte et inhospitalière a rebuté les navigateurs, alors qu’au contraire ils ont, sur tout son pourtour, multiplié leurs tentatives. C’est de ces efforts, fructueux ou non, que je me propose de tracer ici l’historique sommaire, en me formant aux expéditions qui ont précédé celle de la Belgica dans les régions antarctiques voisines du méridien du cap Horn. Je voudrais ainsi à la fois familiariser le lecteur de ce livre avec les parages où il devra nous suivre, lui faire mieux comprendre le but et l’intérêt de l’Expédition antarctique belge, enfin – pourquoi ne pas l’avouer ? – lui montrer, par l’exemple de nos hardis devanciers, quels étaient les périls et les difficultés de notre tâche.

Pour la clarté de cet exposé, je serai forcément amené à suivre, en dehors des limites que je me suis assignées, des navigateurs qui firent des voyages circumpolaires ; mais j’abrégerai autant que possible tout ce qui ne se rapportera pas directement au “secteur antarctique sud-américain”.

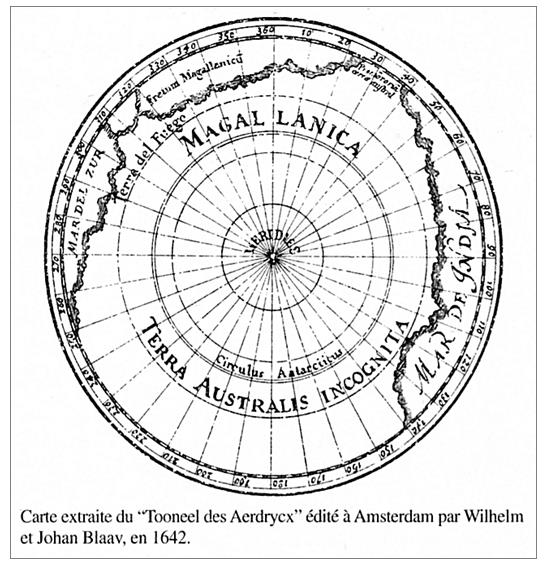

Dès une époque reculée, on a cru à l’existence d’un continent s’étendant autour du pôle Sud et nécessaire – affirmaient les philosophes et les géographes, qui lui assignaient de vastes proportions – à l’équilibre du monde.

Les hypothèses et les théories les plus hardies et les plus fantaisistes ont été émises à cet égard ; nous ne les passerons pas en revue, car cela nous entraînerait loin, et, laissant de côté la fiction, nous aborderons immédiatement l’histoire des voyages effectués vers les régions qui nous intéressent ici.

Nous verrons ainsi que la première découverte antarctique date de trois siècles déjà et que cette découverte, toute fortuite d’ailleurs et à peine relatée, fut faite par un marin néerlandais.

À cette époque, les Hollandais venaient de nouer de fructueuses relations commerciales avec les Indes orientales.

Plusieurs expéditions, équipées par des marchands d’Amsterdam, avaient accompli avec succès le périlleux voyage des Indes par le cap de Bonne-Espérance. Stimulés par cet exemple, et aussi par les conseils du cosmographe belge Pierre Plane, des négociants de Rotterdam résolurent d’équiper à leur tour une escadre qui gagnerait les Indes, non plus par la route du Cap, mais par celle qu’avait tracée Magellan. Ils s’unirent, à cet effet, sous la raison sociale “Compagnie de Pierre Verhagen”.

Armée en guerre, comme l’étaient à cette époque troublée toutes les expéditions commerciales, l’“Expédition des cinq navires de Rotterdam” comportait un effectif de cinq cents hommes, marins et soldats, placés sous le commandement supérieur de l’amiral Jacques Mahu[1] et du vice-amiral Simon de Cordes.

Des cinq bâtiments de cette escadre, il en est un qui nous intéresse tout particulièrement : le yacht Blyde Boodschap. Ne jaugeant que soixante-quinze tonnes, c’était le plus petit de la flottille ; il portait cinquante-six hommes d’équipage commandés au début de la campagne par Sebald De Weert.

Le 26 juin 1598, l’escadre mettait à la voile à la Brille : ce n’est que le 6 avril de l’année suivante, après de pénibles vicissitudes et avec des équipages déjà décimés par les maladies, que les cinq navires donnèrent dans* le détroit de Magellan.

L’amiral Jacques Mahu avait succombé peu après le passage de la Ligne et avait été remplacé dans le commandement supérieur par Simon de Cordes. Appelé au commandement d’un autre navire de l’escadre, le Trouw, De Weert avait remis celui du yacht à Dirck Gherritz, marin expérimenté, qui avait déjà fait, à bord de bâtiments portugais, le voyage du Japon.

Le 6 avril donc, l’escadre entrait dans le détroit de Magellan ; le surlendemain, elle franchissait le second goulet.

Elle ne tarda pas à être assaillie par des vents contraires, et Simon de Cordes décida d’hiverner dans le détroit. Cette fâcheuse détermination fut fatale à plus de cent hommes qui succombèrent aux rigueurs du climat.

À la fin d’août, on appareillait de nouveau, et, le 3 septembre, on entrait dans le Pacifique.

Des gros temps survinrent presque aussitôt et la flottille subit de sérieuses avaries. Le Blyde Boodschap fut désemparé et ce fut à grand-peine qu’on le remit en état. Enfin, le 10 septembre, une tempête du nord-ouest dispersa l’escadre, et le Blyde Boodschap, jeté hors de sa route, atteignit le 64e parallèle sud, où Dirck Gherritz aperçut une terre présentant des montagnes élevées, couvertes de neige, “comme dans le pays de Norvège”. Cette terre faisait vraisemblablement partie de l’archipel que nous avons visité avec la Belgica, en 1898.

Gherritz parvint à regagner une latitude plus clémente et, quelque temps plus tard, il mouillait dans la baie de Valparaíso, n’ayant plus à son bord que neuf hommes valides.

Reçu à coups de mousquets par les colons espagnols, il fut grièvement blessé et fait prisonnier, tandis que son navire était saisi.

Les autres vaisseaux ne furent guère plus heureux que le Blyde Boodschap et, de cette flotte brillante dans laquelle on avait mis tant d’espérance, seul le Trouw revint en Hollande.

Après avoir été séparé de ses conserves, il était entré dans le détroit de Magellan pour regagner l’Europe. À quelque distance dans l’est du cap des Vierges, De Weert découvrit, le 24 janvier 1600, trois petites îles qu’il plaça par 50° 40’ S, à environ soixante lieues du continent, et auxquelles il donna le nom de Sebaldines. Elles faisaient partie du groupe qui devait recevoir, par la suite, les noms de Malouines et de Falkland[2].

Dans la relation hollandaise de l’expédition de Pierre Verhagen, il n’est fait aucune allusion à la découverte fortuite de Dirck Gherritz ; elle ne figure pas davantage sur les cartes publiées, en Hollande, à cette époque. Le premier géographe qui l’ait mentionnée est Gaspar Van Baerle, qui joignit à la traduction latine qu’il publia, en 1622, de la Historia general de las Indias Occidentales, de Herrera, un résumé des voyages faits au détroit de Magellan.

Le privilège octroyé par les États généraux à la Compagnie hollandaise des Indes orientales interdisait à tous autres marchands et habitants des Provinces-Unies de naviguer vers les Indes, soit par l’orient du cap de Bonne-Espérance, soit par le détroit de Magellan. Ce privilège, faut-il le dire, excitait l’envie des “autres marchands”.

Isaac Lemaire, Tournaisien de naissance, mais établi à Amsterdam depuis 1585, séduit par l’idée de la recherche du passage du Sud-Ouest préconisé par Plane, s’en entretint avec le pilote Wilhelm-Cornelius Schouten, qui jouissait d’une grande réputation de hardiesse et d’habileté.

Schouten mit dans le secret quelques-uns de ses concitoyens de Hoorn, et recueillit parmi eux une somme qui, jointe à celle qu’Isaac Lemaire avait lui-même sacrifiée, suffisait pour défrayer une expédition.

Deux navires furent équipés : le Eendracht, trois-mâts monté par soixante-cinq hommes et une fuste*, nommée le Hoorn, montée par vingt-deux hommes. Cornélius Schouten prit le commandement du trois-mâts ; on confia celui de la fuste à Jacob Lemaire, fils du promoteur et principal bailleur de fonds.

L’objet de l’expédition n’avait pas été ouvertement avoué ; ceux qui s’étaient intéressés à l’entreprise avaient formé entre eux la “Compagnie australe” ; la destination des navires restait secrète pour ceux mêmes qui s’y enrôlaient et qui s’engageaient “à naviguer partout où on les conduirait”.

Les deux navires prirent la mer le 14 janvier 1615 ; ce n’est que le 25 octobre, quelques jours après le passage de la Ligne, que Lemaire et Schouten informèrent leurs équipages du but réel du voyage.

En décembre, les deux bâtiments furent conduits à Port-Desire, en Patagonie, pour être abattus en carène et nettoyés.

Au cours de cette opération, le feu prit au Hoorn, qu’il fut impossible de sauver. Son équipage passa à bord de l’Eendracht et, au commencement de janvier, on remit à la voile.

Le 24 janvier 1616, après avoir dépassé l’entrée du détroit de Magellan, on embouquait* dans un nouveau détroit séparant la Terre de Feu d’une terre nouvelle qu’on baptisa du nom de Terre ou Païs des États, en l’honneur des États généraux, tandis qu’on donnait au nouveau passage le nom de Lemaire.

Le 29 janvier, les Hollandais découvrirent encore deux îles, qu’ils laissèrent à tribord – les îles Barnevelt – et plus loin, un promontoire élevé qu’ils nommèrent le cap Hoorn[3].

Continuant à s’élever dans le Sud, ce n’est que lorsqu’ils eurent atteint le 59e parallèle qu’ils firent route vers les Indes.

Deux années s’étaient à peine écoulées depuis les découvertes de Schouten et Lemaire que l’Espagne équipait une expédition pour aller reconnaître le nouveau passage. Le commandement en fut confié aux frères de Nodal qui engagèrent quelques pilotes hollandais.

Les navigateurs espagnols découvrirent, au sud-ouest du cap Horn, les îles Diego Ramirez ; puis ils accomplirent le périple de la Terre de Feu.

Cependant la première expédition qui ait étudié la partie méridionale de la Terre de Feu avec quelque précision est celle commandée par Jacob L’Hermite et montée sur les onze navires réunis sous la dénomination de “flotte de Nassau” (1623-1626).

Tandis qu’Abel Jansen Tasman, ayant découvert la Nouvelle-Zélande, la baptisait du nom de terre des États, dans la croyance qu’elle était rattachée à la terre vue par ses compatriotes Schouten et Lemaire, un autre Hollandais, Hendrik Brower, était chargé par la Compagnie hollandaise des Indes occidentales d’une nouvelle croisière dans le Pacifique. Se trouvant, le 5 mars 1643, à l’entrée septentrionale du détroit de Lemaire, il fut favorisé par un temps si clair qu’il vit la terre des États tout entière et s’aperçut qu’au lieu d’être une partie d’un vaste continent, ce n’était, en réalité, qu’une petite île.

Les vents n’étant pas favorables au passage du détroit de Lemaire, Brower résolut de poursuivre sa route vers le cap Horn en contournant l’île par l’est, ce qu’il put faire sans encombre.

Trente-deux ans se passent. En 1675, un marchand nommé Anthony La Roche, né à Londres de parents français, poussé hors de sa route par les vents et les courants, découvre à son retour du Pacifique, loin à l’est de l’île des États, une île qui doit être identifiée avec celle que Cook baptisa plus tard du nom de Géorgie du Sud.

La même année, un navire marchand espagnol, le León, fit le périple de cette île à laquelle il donna le nom de San Petro.

Toutes ces découvertes furent dues au zèle commercial servi par le hasard ; c’est seulement à l’époque où nous sommes arrivés que nous nous trouvons en présence de projets d’expéditions à tendances plus nettement géographiques.

Dès 1669, le Zélandais Roggewein avait remis à la Compagnie des Indes occidentales un mémoire relatif à la découverte de terres australes. Ce mémoire fut favorablement accueilli et la puissante compagnie allait équiper des vaisseaux pour y donner suite, quand survinrent, selon l’expression pittoresque d’un contemporain à qui nous devons ces détails, des “brouilleries” entre l’Espagne et les Provinces-Unies.

Peu avant sa mort, Roggewein exhorta son fils Jacob à ne pas abandonner son projet.

Jacob Roggewein ne parut pas, tout d’abord, y attacher beaucoup d’attention, car, à la mort de son père, nous le voyons se consacrer entièrement à l’étude du droit et aller ensuite aux Indes orientales, en qualité de conseiller à la Cour de justice ; mais nous le retrouverons plus tard fidèle au projet paternel.

Sur ces entrefaites, Guillaume III d’Angleterre donne, en 1699, une commission de capitaine au célèbre astronome Halley, auquel il confie le commandement du Paramon Pink, pour faire une expédition dans le but de perfectionner les moyens de détermination des longitudes en mer, d’étudier les variations du compas* et de découvrir les terres inconnues qu’on suppose exister dans l’Atlantique austral.

Mais les officiers et matelots placés sous ses ordres, méconnaissant l’autorité de ce capitaine d’occasion, refusent de lui obéir et deviennent à ce point insolents et intraitables qu’il doit rentrer en Angleterre sans avoir accompli sa tâche.

En 1708, le célèbre boucanier* William Dampier, âgé déjà de cinquante-six ans, terminait sa brillante carrière par un dernier voyage de circumnavigation, non plus en qualité de chef, mais comme pilote du Duke et de la Duchess, que des marchands de Bristol avaient armés pour donner la chasse aux croisières espagnoles dans les mers du Sud et que commandaient Woodes Rogers et le créole Cook.

Partie de Cork, le 1er septembre, la flottille atteignit les Falkland en décembre et, après avoir été drossée* par les vents contraires jusqu’au 62e parallèle en doublant le cap Horn, elle arriva, en janvier 1709, à Juan Fernández. Quatre ans plus tôt, Alexandre Selkirk (Robinson Crusoé) avait été abandonné dans cette île déserte par le capitaine Stradling. Woodes Rogers, Cook et Dampier l’y trouvèrent, et Selkirk, embarqué à bord du Duke, y remplit les fonctions de second maître.

Après de fructueuses croisières sur les côtes du Pérou, du Mexique et de la Californie, les deux bâtiments traversèrent le Pacifique pour rentrer enfin dans la Tamise, en 1711, avec un butin de cent cinquante mille livres sterling.

Le succès de cette expédition poussa quelques marchands de Londres à profiter, en 1718, de la guerre engagée entre l’Allemagne et l’Espagne pour organiser, avec une commission spéciale de Charles VI, une nouvelle croisière contre les navires et les établissements espagnols du Pacifique.

Deux vaisseaux furent équipés à cet effet dans la Tamise : le Success de trente-six canons et le Speedwell de vingt-quatre pièces ; débaptisés, ils devinrent le Prince Eugène et le Stamenberg.

Ce dernier fut envoyé à Ostende sous les ordres de Georges Shelvocke pour y enrôler des officiers et des matelots flamands, et recevoir la commission impériale.

Mais la Grande-Bretagne ayant, sur ces entrefaites, déclaré elle-même la guerre à l’Espagne, les marchands londoniens résolurent de se livrer à la course sous leur propre pavillon ; les navires reprirent leurs premiers noms et les marins flamands furent licenciés.

Le Success et le Speedwell quittèrent Plymouth le 19 février 1719 ; le 25, ils essuyèrent une violente tempête qui les sépara jusqu’à leur arrivée dans le Pacifique.

Sans plus nous occuper du Success, dont le voyage n’offre rien de remarquable au point de vue qui nous intéresse ici, suivons le Speedwell que commandait le capitaine Shelvocke. Nous le retrouvons aux Canaries le 17 mars, deux jours après le départ de sa conserve qui, le croyant perdu, avait quitté ce premier rendez-vous après dix jours d’attente.

Les îles du Cap-Vert avaient été fixées comme second point de ralliement, mais les capitaines ne parvinrent pas davantage à s’y joindre.

Après avoir attaqué et pillé un vaisseau portugais sur les côtes du Brésil, Shelvocke entra dans le détroit de Lemaire pour doubler le cap Horn. Mais il eut à essuyer de si violentes tempêtes que son navire fut drossé jusqu’à une haute latitude australe (?).

C’est cet incident, croit-on, qui inspira à Coleridge ces beaux vers :

And now the storm blast came,

The ship drove fast, loud roar’d the blast,

And southward aye we fled ;

And now there came both mist and snow,

And it grew wondrous cold,

And ice mast high came floating by

As green as emerald.

Enfin, vers le milieu de novembre, Shelvocke reconnut la côte ouest de l’Amérique du Sud et, le 30 du même mois, il mouillait à Chiloé.

Peu après, le boucanier commençait ses déprédations…

C’est maintenant que nous allons retrouver Jacob Roggewein. Rentré en Hollande, il avait repris le projet de son père, et, en 1721, il présentait à son tour à la Compagnie des Indes occidentales un mémoire relatif à la découverte de terres australes.

Les conclusions de ce mémoire ayant reçu l’approbation de la puissante Compagnie, des ordres furent donnés pour la mise en état de trois vaisseaux : l’Aigle, le Tienhoven et la Galère d’Afrique.

Ils portaient respectivement trente-six, vingt-huit et quatorze pièces d’artillerie, cent onze, cent et soixante hommes d’équipage, sous les ordres des capitaines Koster, Jacques Bauman et Henri Rosenthal.

L’Aigle battait le pavillon de l’amiral Roggewein.

Le 21 août 1721, la petite escadre quittait le Texel.

À la hauteur des Canaries, elle fut attaquée par des pirates qu’elle mit en fuite après deux heures de combat. Suivant les instructions qui étaient données aux capitaines des Compagnies hollandaises des Indes orientales et occidentales, on ne leur donna pas la chasse et Roggewein resta sur la défensive. Cette affaire lui coûta une douzaine de morts et quelques blessés.

Dans le cours de la navigation qui suivit, plusieurs hommes souffrirent du scorbut, mais tous se rétablirent à l’approche des côtes du Brésil.

Après avoir ancré sur ces côtes pour renouveler sa provision d’eau, Roggewein se mit à la recherche de la terre connue alors sous le nom de Hawkins’s Maidenland.

L’intention de Roggewein était d’y établir une station qui, tout en servant de base pour l’exploration des terres australes, devait permettre du même coup à ses compatriotes d’éviter à l’avenir de faire aiguade* sur les côtes soumises à la domination portugaise.

Ses recherches furent d’abord vaines.

Le 21 décembre se produit pour Roggewein ce qui a tant de fois déjà contrarié la navigation de ses prédécesseurs : coups de vent (par 40° environ de latitude australe), dispersion de la flottille ; le Tienhoven, fuyant devant la bourrasque, disparaît…

À la hauteur du détroit de Magellan, les navigateurs découvrent la côte orientale d’une isle qui a deux cents lieues de circuit, éloignée des côtes de l’Amérique d’environ quatre-vingts lieues. Ils l’appellent Belgia Australis, alors que c’était en réalité la terre qu’ils cherchaient.

“Cette isle, dit un des compagnons de Roggewein, paraissait un païs très beau et très fertile…, mais notre amiral ne voulut pas perdre de tems parce que ce retardement auroit pu causer des obstacles à passer le Cap de Horn ; ainsi il voulut différer cette recherche jusqu’au retour des Terres Australes…”

L’expédition ayant pris, au retour, la route des Indes orientales, ce projet ne fut point exécuté.

En quittant cette Belgia Australis, l’escadre cingla vers le détroit de Magellan pour y attendre des vents favorables. Puis on mit le cap au sud pour franchir le détroit de Lemaire.

“Ce passage, dit encore l’auteur précité, se fit à cause du courant d’eau d’une vitesse incroïable.

On poussa jusque vers la hauteur de soixante-deux degrés et demi, et là les navigateurs hollandais eurent, pendant trois semaines de suite, des tempêtes terribles d’Ouest, accompagnées de grêle, de neige et de froid… Nous appréhendâmes, continue notre auteur, que la violence des tempêtes pendant les brouillards ne poussât nos vaisseaux dans les glaces ; dans ce cas-là, il eût été presque impossible d’échapper au naufrage…

La grande quantité d’oiseaux que nous vîmes ici, aussi bien que la force des courants, nous firent présumer que nous ne devions pas être fort éloignés de quelque terre…”

L’Aigle et la Galère d’Afrique gagnèrent enfin l’océan Pacifique.

À Juan Fernández, Roggewein eut la joie de retrouver le Tienhoven qui, séparé de ses conserves pendant l’ouragan du 21 décembre, avait atteint le Pacifique par la voie de Magellan.

Poursuivant sa route vers l’ouest, sans tenter une nouvelle pointe vers le sud, Roggewein découvrit l’île de Pâques, déjà reconnue par Davis, et qu’il baptisa ainsi en souvenir de la date où il la vit surgir des eaux désertes.

Les jours suivants furent marqués par la reconnaissance de plusieurs îles et aussi par la perte de la Galère d’Afrique.

Les deux autres bâtiments, dont les équipages avaient été décimés par le scorbut et de sanglants conflits avec les insulaires du Pacifique, parvinrent enfin à Java.

À Batavia, Roggewein eut le sort cruel de voir ses vaisseaux capturés par la Compagnie rivale des Indes orientales.

Les équipages rapatriés débarquèrent à Amsterdam, deux ans, jour pour jour, après leur départ.

Le 19 juillet 1738, un officier français, Bouvet, quittait Lorient avec deux frégates pour reconnaître la terre par 44° S et 5° O de Ténériffe, figurée sur d’anciennes cartes comme un promontoire du continent austral. Il ne trouva rien dans la position spécifiée ; mais, le 1er janvier 1739, étant par 54° 20’ S et 25° 47’ E de Ténériffe, il découvrit une terre dont il baptisa la pointe septentrionale du nom de cap Circoncision.

C’était une terre élevée et très escarpée, couverte de neige, et dont la côte était bordée de glace. L’état de la mer n’ayant pas permis à Bouvet d’y aborder en canot, il la quitta sans avoir pu déterminer si c’était une île ou une partie du continent austral.

Bien que cette découverte sorte des limites que nous avions assignées à cette étude, il nous a paru nécessaire de la mentionner parce qu’elle formera un des objectifs de la deuxième expédition de Cook, dont nous parlerons bientôt.

Avec le règne de George III s’ouvre en Angleterre une ère nouvelle, féconde en grandes découvertes.

Plus désireux d’accroître le domaine de la science que d’agrandir ses possessions, George III songe, dès son avènement, à organiser une expédition australe.

Profitant de la Paix de Paris pour mettre ses projets à exécution, il choisit comme chef John Byron et lui donne des instructions où les motifs qui l’ont inspiré se trouvent exprimés à peu près dans ces termes :

“Sa Majesté, prenant en considération que rien ne peut rejaillir sur la grandeur d’une nation et la dignité de la couronne, ni contribuer à l’accroissement des relations maritimes et commerciales, comme la découverte de contrées jusqu’ici inconnues ; qu’il y a des raisons de croire que des terres et des îles de grande étendue doivent se trouver entre le cap de Bonne-Espérance et le détroit de Magellan ; qu’enfin les îles Pepy et Falkland, bien qu’elles aient été découvertes et visitées par des navigateurs anglais, n’ont pas été si soigneusement examinées que nous ayons pu nous former sur elles un jugement exact ; estimant, en outre, qu’on ne saurait concevoir de circonstance plus propice à une telle entreprise qu’une époque de paix profonde comme celle dont nous jouissons, – a décidé que cette expédition se ferait maintenant.”

Byron eut sous ses ordres deux bâtiments qui quittèrent l’Angleterre le 17 juin 1764.

La croisière ne donna malheureusement pas les résultats qu’on en attendait et si l’on identifia la Pepy’s Island, de Cowley, avec le Maidenland, de Hawkins, on ne rapporta rien de nouveau qui étendît ou précisât les connaissances de la zone antarctique.

Mais cette tentative louable poussa, comme on va le voir, à de nouvelles investigations qui font époque dans les annales de la géographie.

Au point où nous sommes arrivés de l’histoire des découvertes australes, le grand problème qui, depuis des siècles, préoccupait les géographes, se posait encore dans toute son intégrité : existait-il ou non un continent austral et, s’il existait, était-ce, comme d’aucuns le prétendaient, une contrée aussi riche que vaste dont la possession devait assurer à ceux qui s’en rendraient maîtres plus de bien-être et de puissance que les conquêtes des Cortez et des Pizarre n’en avaient apportés à l’Espagne ?

Déjà, il est vrai, les contours de ce continent hypothétique avaient été circonscrits dans des limites plus restreintes que celles qu’on lui donnait au XVIe siècle.

Mais tous les navigateurs qui avaient été envoyés à la découverte de ce continent mystérieux, par le passage sud-ouest, s’étaient empressés de gagner la région tropicale aussitôt qu’ils étaient parvenus dans le Pacifique ; aussi restait-il dans la partie inexplorée de cet océan bien de l’espace pour de vastes terres.

C’est alors que nous voyons apparaître l’immortel Cook.

Au cours d’un premier voyage de circumnavigation qui avait duré trois ans et quelques jours, l’illustre marin avait accompli le périple de la Nouvelle-Zélande et exploré la côte orientale de la Nouvelle-Hollande.

Il avait établi qu’il fallait séparer ces terres de la grande Terra Australis Incognita ; mais, si les limites de celle-ci s’en trouvaient considérablement reculées, le troublant mystère austral n’en continuait pas moins à tourmenter les géographes et les philosophes.

Aussi décida-t-on, dès le retour de Cook, de lui confier le commandement d’une nouvelle expédition, avec mission spéciale, cette fois, d’explorer la zone australe.

Lord Sandwich, alors chef de l’Amirauté, fut un des plus chauds partisans du projet et déploya une grande activité à préparer cette expédition.

On acheta deux navires marchands presque neufs, sortant des mêmes chantiers que celui avec lequel Cook avait si heureusement effectué son premier voyage de découvertes. Le plus grand jaugeait quatre cent soixante-deux tonnes ; on l’appela Resolution et l’on compléta son chargement à Deptford ; l’autre, l’Adventure, jaugeait trois cent trente-six tonnes ; il fut équipé à Woolwich. James Cook prit le commandement de la Resolution et confia l’Adventure à Tobias Furneaux, un ancien second de Wallis.

M. Hoodges fut embarqué comme dessinateur ; MM. John Rheinhold Forster et son fils, comme naturalistes.

Le 22 juin 1772, l’expédition quittait Sheerness.

Après avoir touché au cap de Bonne-Espérance, Cook, se conformant aux instructions qu’il avait reçues, fit voile vers le cap Circoncision de Bouvet.

Le 10 décembre, on aperçut le premier iceberg et bientôt les montagnes de glace flottante devinrent innombrables.

Le 2 janvier 1773, Cook se trouvait près de la position assignée par Bouvet à sa découverte et, bien que le temps fût remarquablement clair, il n’aperçut aucune terre. Il en conclut que le navigateur français avait été le jouet d’une illusion, ou que ce qu’il avait pris pour une terre n’était qu’un énorme iceberg.

Cook continua sa route au sud. Le 17 janvier 1773, date mémorable dans les annales de la géographie de la zone antarctique, il franchit, le premier, le cercle polaire par 39° 35’ E.

Le même jour, par 67° 15’ S, il rencontra la banquise s’étendant à perte de vue, de l’est à l’ouest-sud-ouest.

La saison était avancée ; l’été austral touchait à sa fin ; Cook jugea prudent de gagner la Nouvelle-Zélande.

Pendant les deux années suivantes, il franchit deux fois encore le cercle polaire et atteignit, dans le Pacifique austral, le point extrême de son glorieux itinéraire : 71° 10’ S par 106° 54’ O.

Il explora différentes parties de la côte du sud de la Terre de Feu, ainsi que l’île des États, puis il fixa la position de l’île San Petro qu’il appela, comme nous l’avons vu, Géorgie du Sud et dont il releva les approches septentrionales. Le 31 janvier 1775, il découvrit une côte élevée hérissée de sommets neigeux, à laquelle il donna le nom de Thule Australe.

Au-delà, vers l’est, s’apercevait une série de pics qu’il groupa sous le nom de Terre de Sandwich en l’honneur du chef de l’Amirauté britannique qui l’avait si bien secondé dans ses préparatifs.

Contournant cette terre, il continua ensuite à naviguer au sud-est jusqu’au 58° 15’ S par 21° 34’ O et, ne voyant plus ni terre ni aucun signe qui en indiquât la proximité, il en conclut que ce qu’il avait découvert était un archipel ou une pointe avancée du continent, “car, disait-il, je crois fermement qu’il existe près du pôle des terres d’où proviennent la plus grande partie des glaces qui se trouvent répandues sur ce vaste océan austral”.

“… Ce n’est pas faute d’inclination, dit-il aussi, que je ne poursuivis pas mes investigations au sud, mais pour d’autres raisons. C’eût été folie de ma part d’exposer tout ce que nous avions fait pendant ce voyage à seule fin de découvrir et d’explorer une côte qui, une fois découverte et explorée, n’aurait été utile ni à la navigation, ni à la géographie, ni, en vérité, à aucune science.”

Le consciencieux navigateur s’efforça encore cependant de trouver le cap Circoncision de Bouvet, mais il ne fut pas plus heureux cette fois-ci que la première[4].

Cook gouverna ensuite vers l’est, jusqu’à ce qu’il eût rencontré sa route de 1772, puis il cingla vers le cap de Bonne-Espérance et l’Angleterre.

Il avait accompli le tour complet de la région antarctique et, si ses pointes hardies jusqu’à la banquise polaire prouvaient de façon irréfutable la non-existence de terres habitables dans ces parages, il émettait par contre l’opinion que les grands icebergs* si abondants dans les hautes latitudes de l’hémisphère Sud devaient provenir d’un continent massé autour du pôle.

Mais il se gardait bien, le savant navigateur, d’indiquer autre chose sur sa carte que la terre de Sandwich qu’il avait découverte. Les contours de cette terre et les itinéraires nets et précis de ses deux vaisseaux remplaçaient les contours fantaisistes que les philosophes et les géographes s’étaient plu à donner au mystérieux continent. La fiction faisait place à la froide réalité.

Cook avait signalé la multitude d’éléphants de mer et d’otaries qui fréquentaient les côtes de la Géorgie méridionale ; aussi ne tarda-t-on pas à équiper des navires pour aller les chasser : les éléphants de mer pour leur huile, les otaries pour leur fourrure.

Bientôt on se livra à cette chasse avec un tel acharnement qu’en 1820 ces deux espèces avaient presque disparu de ces parages.

On avait transporté sur le marché de Londres environ deux cent mille tonnes d’huile. Une grande quantité de peaux d’otaries provenant de la Géorgie du Sud étaient importées annuellement en Angleterre. Mais, les fourreurs anglais ne sachant pas les préparer convenablement, elles n’avaient pas grande valeur.

À la même époque, les Américains, auxquels le marché de Chine était ouvert, transportaient leurs cargaisons de peaux directement des lieux d’origine en Chine, où elles leur étaient payées de vingt-cinq à trente francs pièce.

On estimait à plus de un million le nombre de peaux prises par les Anglais et les Américains dans le seul archipel de Géorgie, depuis Cook jusqu’en 1820[5].

Aussi les phoquiers commençaient-ils à regretter l’extermination imprévoyante de leur précieux gibier, quand on apprit que de nouvelles découvertes allaient ouvrir un vaste champ à leur activité.

Des terres mystérieuses, soupçonnées depuis des siècles par les géographes, venaient d’être abordées par le capitaine d’un vaisseau marchand anglais qui avait coutume de faire le trafic entre le Rio de La Plata et le Chili.

William Smith, de Blythe, montant le brick* William, qui, de Buenos Aires, gagnait Valparaíso, ayant cinglé vers le sud afin de se soustraire aux forts vents d’ouest qui règnent généralement près du cap Horn, se trouva, en février 1819, dans les eaux d’une terre environnée de glaces et couverte de neige.

Ne voulant pas s’éloigner avant de s’être assuré qu’il n’était pas l’objet d’une illusion d’optique, et profitant de la clémence du temps, il poussa résolument vers les côtes. Il constata ainsi l’existence d’un groupe d’îles rocheuses autour desquelles nageaient de nombreux phoques et des baleines.

Arrivé à Valparaíso, il fit part de sa découverte à ses compagnons qui ne le crurent point et se moquèrent de lui. Leur incrédulité et sa ténacité personnelle lui firent tenter une nouvelle pointe jusqu’au 62e parallèle, à son retour, vers le Río de La Plata. Mais comme il effectuait ce voyage en hiver, les glaces et les vents contrarièrent ses projets.

À Montevideo, quelques négociants américains, moins incrédules que les Anglais établis à Valparaíso, essayèrent de s’approprier les résultats de ses découvertes. Ils lui offrirent de fréter son vaisseau pour l’envoyer à la pêche de la baleine ; mais, au moment de signer le contrat, l’insistance avec laquelle ils s’enquirent de la position exacte des îles entrevues éveilla les soupçons de Smith qui, en bon patriote, refusa le marché.

Ayant entrepris un nouveau voyage vers Valparaíso, en octobre, il reconnut encore la terre par le 62e parallèle.

La sonde à la main, il approcha du rivage, s’en éloignant par prudence pendant la nuit, mais revenant au matin, plus curieux que jamais de reconnaître ces promontoires pointant au milieu d’une côte étendue au loin vers le nord-est.

Enfin, ayant trouvé un havre sûr, il y envoya son second pilote et quelques matelots avec mission de prendre possession de ces terres au nom du roi.

Ainsi fut fait, et l’on donna aux îles le nom de Nouvelle-Bretagne du Sud, auquel on préféra bientôt, pour éviter toute confusion, celui de Nouvelles-Shetland du Sud.

À la rentrée du navigateur anglais à Valparaíso, la précision de son récit leva les derniers doutes.

Le commandant du stationnaire* anglais Andromaque, M. Shireff, chargea un de ses officiers, M. Edward Bransfield, et quelques personnes de son entourage, de retourner avec le William aux Nouvelles-Shetland du Sud. Le départ s’effectua le 19 décembre 1819.

Après une alternative de bourrasques et de calmes, Bransfield aperçut la terre par 62° 56’ S et 60° 54’ O, puis il croisa dans un golfe d’immense étendue, qui était en réalité le détroit qui a gardé son nom.

Cinq mois plus tard, Bransfield rentrait à Valparaíso ; il rapportait une contribution notable à la cartographie des nouvelles terres.

En juillet de la même année 1819, le brick Hersilia, un beau navire doublé de cuivre et équipé soigneusement, quittait la rade de Stonington (États-Unis) pour un voyage d’exploration et de chasse aux phoques dans l’hémisphère austral.

Il était commandé par James Sheffield, et avait pour subrécargue* W.-A. Fanning, dont le frère, Edmund Fanning, avait déjà visité la Géorgie du Sud au printemps, c’est-à-dire à l’époque de la débâcle des glaces.

Edmund Fanning avait remarqué que, quelques jours après une tempête de l’ouest-sud-ouest, de nombreux icebergs étaient venus de cette direction contre la côte sud-ouest de la Géorgie, tandis que les masses de glace détachées de l’île dérivaient elles-mêmes vers l’est pendant les bourrasques d’ouest. Il en avait conclu que ces icebergs devaient provenir de quelque terre située dans l’ouest-sud-ouest.

Outre ces indications, le capitaine de l’Hersilia était, prétend Fanning, en possession d’un manuscrit relatant la découverte de Dirck Gherritz.

Après avoir relâché à l’île des États, l’Hersilia cingla vers le sud et eut connaissance, en février 1820, de Mount Pisgah Island (qui est l’île Smith de la carte anglaise) et d’un groupe d’îles situées plus à l’est, que le capitaine Sheffield appela Fanning’s Islands, mais qui n’étaient autres que quelques-unes des Shetland. D’un point élevé, on vit, vers l’est, d’autres terres ; mais, la saison étant trop avancée, on préféra rentrer au port afin d’instruire les autres phoquiers de l’existence de ces terres nouvelles, assez tôt pour qu’ils pussent s’y rendre la saison prochaine[6].

Nous allons trouver maintenant de vraies petites flottes croisant et chassant aux environs de ces terres nouvelles.

L’Hersilia avait rapporté une belle cargaison de peaux de phoques, et son capitaine estimait à cinquante mille le nombre des phoques à fourrure qui restaient sur la seule île Ragged lorsqu’il la quitta ; aussi songea-t-on, dès son retour à Stonington, à équiper d’autres navires pour la chasse aux phoques aux Shetland.

Pendant la saison de 1820-1821, quatre navires armés dans ce port du Connecticut se rendirent donc aux Nouvelles-Shetland : le brick Frederick, capitaine Benjamin Pendleton, commandant en chef ; le schooner Express, capitaine E. Williams ; le Free Gift, capitaine F. Dunbar, et le sloop Hero, capitaine Nathaniel B. Palmer, un nom qu’il nous faut retenir.

Cette flottille était mouillée à l’île Déception quand des membres de son personnel aperçurent un jour, d’une hauteur et par temps limpide, des montagnes, dont un volcan en activité, surgissant vers le sud : c’était, dit Fanning, la terre connue actuellement sous le nom de terre de Palmer.

Voici, d’après Fanning, les circonstances qui lui valurent d’être baptisée :

Afin de reconnaître la terre entrevue, Pendleton envoya Palmer, à bord du Hero, vers ces rivages. Palmer trouva de hautes montagnes stériles, d’aspect plus âpre et plus sinistre, plus couvertes de glace et de neige que celles des Nouvelles-Shetland ; il y vit des léopards de mer, mais point d’otaries. La côte était si encombrée par les glaces que, bien qu’on fût au cœur de l’été, il fut impossible d’atterrir.

Au retour, le Hero, pris par le calme et la brume, un peu plus près des Shetland que de la terre nouvelle, resta en panne.

Lorsque le brouillard se dissipa, quel ne fut pas l’étonnement de Palmer en voyant près de son faible bateau une frégate et un sloop de guerre !…

Sans retard, il hisse le pavillon des États-Unis ; ses voisins répondent en hissant les couleurs russes.

Aussitôt un canot détaché de la frégate gagne le Hero, et le lieutenant qui le commande remet à Palmer une invitation à se rendre auprès du Commodore.

Les deux bâtiments étaient le Wortock, capitaine Bellingshausen, et le Mirni, capitaine Lazarew, chargés d’une croisière autour du monde par l’empereur Alexandre de Russie.

Palmer donna au commandant russe les renseignements qu’il lui demanda et ce n’est pas sans un sentiment de fierté qu’il l’instruisit de l’endroit où ils se trouvaient et du nom des îles qu’ils avaient devant eux[7]. Il s’offrit même à lui servir de pilote, se targuant de bien connaître ces parages, et s’enorgueillissant d’appartenir à une flottille de cinq navires mouillée aux environs, dans Yankee Harbour.

“Peu d’instants avant d’être enveloppés par la brume”, lui dit alors Bellingshausen, “nous avions vu, en effet, ces îles, et nous nous flattions de les avoir découvertes, mais quand le ciel se dégagea mon étonnement fut grand de trouver à nos côtés un navire américain en aussi bon état que s’il venait de quitter le port. N’eût été que cela ! mais son capitaine m’offre aussitôt de me conduire à un mouillage… Je me rends, ajouta-t-il en souriant, sans conteste la palme vous revient.”

Mettant le comble à la surprise du commodore russe, Palmer l’informa ensuite de l’existence d’une terre, plus rapprochée du pôle, qu’il lui serait loisible de voir du haut des mâts quand le brouillard serait complètement dissipé.

Cette terre que, de l’île Déception, on apercevait au sud, et vers laquelle Palmer s’était dirigé, est évidemment celle désignée à tort par les hydrographes de l’Amirauté anglaise sous le nom de Trinity Land[8].

Disons deux mots de ce voyage de circumnavigation que terminait Bellingshausen lorsqu’il rencontra Palmer.

Durant les derniers jours de l’année 1819 et les premiers de 1820, il avait exploré les îles Sandwich ; puis, croisant au sud, il avait été arrêté par des glaces impénétrables au 69° 30’ S.

Le 30 mars, il avait jeté l’ancre à Port Jackson, en face de Sydney, pour en repartir le 8 mai, et, après avoir exploré le Pacifique et découvert l’archipel d’Alexandre-Ier, il était venu reprendre son mouillage à Port Jackson (sept. 1820).

S’étant octroyé deux mois de repos, il avait repris le large, cinglant droit au sud, puis au sud-est, louvoyant parmi les icebergs jusqu’au 70e parallèle qu’il n’avait pu franchir nulle part à cause des glaces “d’une épaisseur de trois cents pieds”.

Mais sa persévérance et son intrépidité avaient été récompensées en janvier 1821 par la découverte de l’île de Pierre-Ier et de la terre d’Alexandre.

Il en arrivait lorsque, s’étant engagé au milieu des Shetland dont il ignorait l’existence, il rencontra Palmer.

Il continua par la suite à naviguer vers l’est et reconnut l’archipel de Sandwich découvert par Cook, accomplissant ainsi, à son tour, le périple de la zone antarctique.

Nous avons dit plus haut qu’à partir de 1820 de vraies petites flottes se réunissent aux environs des Shetland méridionales.

En effet, après le William et l’Hersilia, ce sont les navires de Stonington sous le commandement de Pendleton que nous y trouvons ; puis ce sont encore l’Elisa et la Dove, l’Ann, la Grâce, le Vigilant, la Cora, la Mellona, le George, l’Indien, le Lynx, le Nancy, le Brusso, le Clothier, le Henry, le James Monroë et d’autres sans doute.

En 1821 et 1822, on tua plus de trois cent vingt mille phoques dans ces parages. “Aussitôt, nous avoue Weddell, qu’un phoque touchait terre, il était tué, quels que fussent son espèce, sa taille et son sexe, et il était dépecé sur-le-champ.” Aussi, à la fin de 1822, n’en restait-il presque plus.

Mais, si le métier de phoquier avait été lucratif, il n’avait pas été exempt de dangers. Durant les années 1820, 1821 et 1822, sept navires se perdirent aux Shetland, presque tous durant des tempêtes de l’est.

L’équipage d’un de ces navires fut obligé d’hiverner à la côte ; pendant de longs mois, il fut soumis aux plus dures épreuves.

Parmi les capitaines de ces bâtiments phoquiers, Powell est un de ceux qui ont le plus contribué à la connaissance géographique des Shetland. Powell commandait l’Elisa, mais il avait une conserve, la Dove. Avec ces deux bâtiments, il rangea* la côte nord de l’archipel. À la fin de novembre 1821, il rencontra le sloop américain James Monroë, commandé par Palmer. Comme l’année précédente, la flottille de Stonington, toujours sous les ordres de Pendleton, était venue mouiller à Yankee Harbour et, comme précédemment aussi, Palmer avait été envoyé vers le sud avec le James Monroë pour reconnaître la terre qui porte son nom.

Il poussa ses investigations le long des côtes vers l’est ; bien qu’on fût en plein été, il les trouva presque partout encombrées de glaces épaisses. Il était du côté nord du détroit de Bransfield, à l’île de l’Éléphant, quand Powel le rencontra. Ils convinrent de naviguer de conserve vers l’est et, laissant en arrière l’île Clarence, ils atteignirent Coronation Island, une des îles d’un groupe nouveau qu’ils nommèrent Orcades du Sud (South Orkneys).

Continuant leur croisière, ils traversèrent deux détroits parallèles : celui de Washington et celui de Lewthwaite.

De cette campagne dirigée avec soin – on peut même dire avec méthode –, Powell rapporta de précieux renseignements : sondages nombreux, notes relatives au climat, à la vitesse des courants, à la direction des vents, aux mouvements des marées et des glaces.

Mais, bien qu’il eût navigué de conserve avec Palmer, il n’apparaît point qu’il apprît directement de lui l’existence de la terre de Palmer.

Il dit à ce sujet que de cette terre du Sud on ne connaît presque rien, sinon qu’elle est appelée Palmer’s Land, qu’on y voit des entrées en forme de détroits, qui divisent probablement le massif rocheux, et constituent des rangées d’îles semblables aux Shetland.

Weddell, qui, dès 1820, avait visité les Shetland du Sud, quittait de nouveau les côtes anglaises, le 17 septembre 1822, avec deux petits bâtiments, le brick Jane, de Leith, jaugeant cent soixante tonnes, et le cutter Beaufoy, de Londres, de soixante-cinq tonnes.

Il commandait le brick et le capitaine Mathew Brisbane, le cutter.

Ces deux navires portaient respectivement vingt-deux et treize hommes d’équipage, ainsi que des vivres pour deux ans.

L’objectif du voyage était la chasse aux otaries dans les mers australes.

Le 21 janvier 1823, Weddell reconnaît les Orcades du Sud où il avait déjà débarqué l’année précédente. Il séjourne dix jours dans cet archipel dont il dresse consciencieusement la carte. Il s’assure ensuite qu’il n’existe pas de terre entre les Orcades et le groupe des Sandwich ; puis il fait route au sud et parvient sans difficulté, le 20 février 1823, par 74° 15’ S et 34° 17’ O, au point le plus rapproché du pôle qu’on ait atteint jusqu’au voyage de Ross.

Au-delà, dit Weddell, la mer se trouvait libre de glaces. Et, comme il savait que les icebergs procèdent de la terre, il conclut qu’il n’en existait pas à une grande distance au sud de sa position, et que le pôle austral devait être d’accès plus facile que le pôle boréal !

La brise soufflait du sud, et, de plus, la saison était déjà avancée, en sorte que Weddell jugea prudent de virer de bord et de faire route vers la Géorgie méridionale. Il y fit une relâche de quelques semaines, puis il se dirigea vers les Falkland.

En octobre, il se rendit encore aux Shetland qu’il trouva défendues au nord par une ceinture de glace ; il y subit quelques avaries, puis il gagna la Terre de Feu.

D’autres navigateurs ont, par la suite, essayé de reprendre la route de Weddell ; mais, moins heureux que lui, ils rencontrèrent une banquise invulnérable par des latitudes moindres de plusieurs degrés…

En 1824, le phoquier américain Hoseason se rend dans le golfe de Hughes et y fait quelques découvertes.

Foster, marin expérimenté qui avait accompagné Parry dans les régions arctiques en qualité d’astronome, est envoyé à son tour dans l’Antarctique, dans le but de faire des observations sur la physique du globe.

Il équipe un trois-mâts-barque, le Chanticleer, de deux cent trente-sept tonnes, monté par cinquante-sept hommes d’équipage, et quitte Falmouth le 3 mai 1828.

Il fait escale à Funchal, Ténériffe, Fernando Noronha, Rio de Janeiro, Montevideo, enfin à l’île des États où il rencontre Palmer, commandant cette fois le schooner Penguin. Le capitaine américain, à qui ces parages sont familiers, le pilote dans North Port Hatchett où il séjourne quelque temps.

Le 21 décembre, le Chanticleer fait voile de l’île des États pour la Terre de Feu.

Après une très courte relâche dans Wigwam Cove (Terre de Feu), il reprend le large le 29 décembre et gagne les Shetland, dans l’intention d’y chercher un point de débarquement favorable aux observations pendulaires.

Le 7 janvier, le capitaine Foster et le lieutenant Kendall, son second, débarquent sur un promontoire situé par 63° 46’ S et 61° 45’ O ; c’est une pointe avancée d’une terre s’étendant vers le sud. Ils baptisent le lieu de débarquement du nom de cap Possession et y déposent, sous un cairn, un document où se trouve relatée la prise de possession de cette terre, au nom de leur souverain. Puis le Chanticleer se dirige vers l’île Déception où les phoquiers s’accordaient à signaler l’existence de bons ports.

Le 9 janvier 1829, on reconnaît cette île volcanique et, l’ayant suffisamment approchée, on met en panne pour explorer en canot l’entrée de la belle rade qu’elle offre.

Le 11, le Chanticleer est mouillé dans Pendulum Cove. Les instruments sont débarqués, les tentes dressées et l’on commence bientôt les observations.

Au cours de leurs excursions dans l’île, les marins du Chanticleer découvrent, à demi ensevelies sous le sable, des épaves d’un bâtiment de grandes dimensions, derniers débris de Dieu sait quelle triste odyssée !

Ils trouvent aussi sur les bords d’une crique des huttes en ruine dont les parois noircies par la fumée attestent le séjour prolongé de quelque équipage de bâtiment phoquier.

Après un séjour de deux mois, consacré en grande partie à des observations pendulaires, le Chanticleer quitte l’île Déception le 8 mars et fait voile vers la Terre de Feu où il arrive seize jours plus tard. Là le capitaine Foster mourut accidentellement et ce fut son second, le lieutenant Kendall, qui ramena l’expédition.

À la fin d’octobre de cette année 1829, Palmer repartait de New York avec les bricks Annawan et Shraph, une centaine d’hommes et un équipement soigneusement conditionné, en vue d’une exploration polaire antarctique. M. Pendleton commandait le Shraph. Les deux capitaines étaient assistés dans cette entreprise particulière par le Dr James Eight, d’Albany, naturaliste. On ne possède de ce voyage, croyons-nous, qu’une relation assez fantaisiste publiée par ce dernier.

Bien que, depuis plusieurs années déjà, la chasse aux phoques ne répondît plus guère aux espérances de ceux qui s’y livraient dans ces lointains parages, MM. Enderby, de Londres, dont le nom est intimement lié à l’histoire de la pêche de la baleine et de la chasse aux phoques dans les mers australes, se proposèrent néanmoins d’y tenter la découverte de nouvelles rockeries*.

Ils armèrent dans ce but la Tula et le Lively, un brick et un cutter, jaugeant respectivement cent quarante-huit et soixante-dix tonnes, qu’ils confièrent au capitaine John Biscoe, en lui recommandant de faire, si possible, quelques découvertes dans les hautes latitudes.

Biscoe part de Londres, le 14 juillet 1830, touche aux îles du Cap-Vert pour y embarquer du sel, cingle vers les Falkland, visite le groupe des Sandwich, puis gouverne à l’est en restant toujours à une latitude élevée, entrevoit la terre d’Enderby et essuie finalement de très gros temps au cours desquels les deux navires se perdent de vue.

Le 7 mai, la Tula relâchait en Tasmanie, tandis que le Lively allait reposer à Port-Philippe son équipage épuisé.

En octobre 1831, les bâtiments reprennent la mer, croisent jusqu’à la fin de l’année aux abords de la Nouvelle-Zélande, des îles Chatham et Bounty, se livrant, sans grand succès, à la chasse aux phoques.

Le 4 janvier 1832, ils cinglent vers le sud-est ; le 25 du même mois, par 60° 45’ S et 132° 7’ O, Biscoe rencontre de nombreux icebergs.

Le 12 février, par 66° 27’ S et 81° 51’ O, il compte, du pont, deux cent cinquante icebergs et voit une multitude d’oiseaux, ainsi que de nombreux mégaptères* et baleinoptères*.

Trois jours plus tard, se trouvant par 67° 1’ S et 71° 48’ O, il aperçoit la terre à une grande distance.

Ayant gouverné de ce côté, il reconnaît le lendemain matin une île qu’en l’honneur de la reine il baptise du nom d’île Adélaïde.

Pendant la quinzaine suivante, il découvrit d’autres îles encore, gisant dans l’est-nord-est – ouest-nord-ouest, non loin d’une grande terre très élevée qu’il nomma terre de Graham, tandis qu’il laissait son propre nom à l’archipel.

D’après Biscoe, l’île Pitt, qui se trouve par 66° 20’ S et 66° 38’ O, ne serait pas très éloignée de cette importante terre de Graham.

Le 21 février, Biscoe réussit à débarquer dans une vaste baie de la terre de Graham dont il prit possession.

Il se trouvait à proximité des monts William et Moberly.

La position (64° 45’ S et 63° 51’ O) qu’il assigne au mont William correspond assez exactement à celle que nous avons trouvée nous-mêmes à bord de la Belgica. En sorte qu’il y a tout lieu de croire que la baie où débarqua Biscoe est celle à laquelle nous avons donné son nom, et qui forme une échancrure profonde dans la partie sud de l’île Anvers.

Biscoe se dirigea ensuite vers les Shetland où, ayant été drossé à la côte, il perdit son gouvernail et n’échappa que par miracle.

Au retour, il relâcha aux Falkland sur les côtes desquelles il perdit sa conserve, le cutter Lively.

Remarquons ici que la Belgica a passé sans les voir sur le gisement* des îles Biscoe telles qu’elles sont portées sur les cartes. Le temps était assez bouché, il est vrai, et ces îles dont la position exacte n’est, du reste, pas connue, pouvaient se trouver à quelques milles dans l’est ou dans l’ouest de notre route.

De 1838 à 1843, la zone antarctique est explorée scientifiquement par trois expéditions, une française, une américaine et une anglaise : celle de Dumont d’Urville, celle de Wilkes et celle de James Clarke Ross.

On a publié des relations très complètes de ces voyages. Aussi ne les mentionnerai-je que pour mémoire et me bornerai-je à résumer très succinctement les découvertes géographiques que firent ces expéditions dans la zone qui nous intéresse.

De la Terre de Feu, d’Urville cingla, en 1838, vers la mer polaire. Il croisa jusqu’à la lisière de la banquise, rangea ensuite les Nouvelles Orcades, les îles Clarence et de l’Eléphant du groupe des Shetland, puis, traversant le détroit de Bransfield, il découvrit la terre de Joinville et la terre de Louis-Philippe, pénétra un peu dans une vaste échancrure qu’il appela canal d’Orléans, et qui semble séparer la terre de Louis-Philippe de la terre de la Trinité.

Dumont d’Urville était accompagné d’un ingénieur hydrographe, Vincendon Dumoulin, auquel on doit une carte détaillée de ces découvertes.

Wilkes, le chef de l’expédition américaine, disposait de cinq bâtiments ; mais, équipés à la hâte, ils n’étaient pas tous également propres aux durs services qu’on réclamait d’eux.

Aussi cette expédition, qui fit dans le Pacifique des travaux remarquables, n’a-t-elle pas donné, au point de vue spécial de l’exploration antarctique, tout ce que méritait la vaillance de ses chefs.

Le 25 février 1839, Wilkes, à bord du brick Porpoise, quittait la baie Orange, accompagné du Sea-Gull, commandé par le lieutenant Johnson.

Le 1er mars, on reconnaissait l’île Ridley, puis l’île du Roi-George et le lendemain les îles O’Brien et Aspland.

Wilkes essaye en vain de débarquer à l’île Bridgeman ; puis, faisant route au sud, il se dirige vers ce qu’il appelle la terre de Palmer, et détermine la position du mont Hope qui marque, d’après lui, l’extrémité orientale de cette terre et qu’il place par 63° 25’ S et 57° 55’ O[9].

Il découvre trois îlots qu’il nomme Adventure. Mais, la glace défendant les approches de la terre, il en reste assez éloigné.

Le lendemain, il ordonne à sa conserve de regagner la baie Orange en passant par l’île Déception, tandis que lui-même se dirigera au nord pour examiner encore quelques-unes des Shetland.

Pendant ses deux premières campagnes estivales dans l’océan Antarctique, Ross avait visité la partie de cet océan qui s’étend au sud de la Nouvelle-Zélande ; il y avait atteint de très hautes latitudes et s’était illustré par la découverte, à jamais mémorable, de la terre de Victoria et par la détermination approximative du pôle magnétique austral.

La troisième année (1842), Ross fit voile des Falkland, le 17 décembre. Il se proposait de suivre la route qui avait permis à Weddell d’atteindre la latitude élevée de 74° 15’ S.

Il compléta vers le sud le lever de l’île de Joinville et de la terre de Louis-Philippe ; il fut bloqué dans les glaces du 9 au 16 janvier 1843 au large de ces terres ; puis, s’étant dirigé vers l’est, il tenta vainement de pénétrer dans la banquise, là où Weddell avait vu la mer dégagée.

C’est Smiley, un baleinier américain, que nous trouvons encore aux Shetland méridionales et à la terre de Palmer en 1842.

En se dirigeant vers la terre de Palmer, Smiley visite l’île Déception et n’y compte pas moins de treize volcans en activité, il y trouve le thermomètre à minima* qu’y avait déposé Foster en 1829 et qui avait échappé, en 1839, à Johnson, de l’expédition Wilkes. Ce thermomètre indiquait -20,5°.

À la suite de ce voyage, Smiley écrivit à Wilkes que la terre de Palmer consiste en une grande quantité d’îles séparées par des chenaux profonds, étroits et dangereux.

Mais il ne semble pas que Smiley plus que ses devanciers ait rapporté des documents qui permissent aux géographes de modifier les contours indécis de la carte des terres situées à l’ouest du canal d’Orléans.

Nouvelle phase de l’exploration des régions qui nous occupent.

En 1873-1874, nous y voyons paraître, pour la première fois, un bâtiment à vapeur.

Du 17 novembre 1873 au 4 mars 1874, le capitaine allemand Dallmann poursuit le phoque aux abords des Shetland, des Orcades et de la terre de Palmer, à bord du navire mixte Groenland, armé par la “Deutschen Polarschiffarts Gesellschaft”, de Hambourg.

Il atterrit une première fois, le 30 décembre 1873, près des récifs Farewell, à l’ouest de la terre de la Trinité.

Les premiers jours de janvier, il se trouve au large de la terre de Graham qu’il trouve défendue par de nombreux écueils, sur lesquels la mer brise avec force et qui, presque partout, se termine par une falaise de glace de plusieurs centaines de pieds de hauteur. Le 8 janvier, vers sept heures du soir, Dallmann débarque en un point qu’il place par 64° 45’ de latitude, et qui, bien que nous n’en connaissions pas la longitude, nous semble, par la description qu’il en fait, voisin de celui où débarqua Biscoe en 1832.

Puis il navigue vers le nord gardant la terre en vue ; le 9 janvier, à midi, il se trouve par 64° 2’ S et 64° 56’ O ; il se dirige alors, d’abord vers le sud-est, puis, le soir, vers un cap situé plus au sud.

Le 10 janvier, il découvre une baie profonde dans laquelle émergent une quantité de récifs et de petites îles basses : “Cette baie, dit-il, se termine par un détroit ou passage s’étendant à perte de vue.” La terre qu’il aperçoit semble être formée de plusieurs îles, car, au-delà de la baie, il voit dans le ciel “de ces rayures bleues qui annoncent des détroits ou des passes”. Il atterrit par 64° 55’ S. Puis il gouverne de nouveau au nord-nord-est le long de la côte.

Le 11 janvier à midi, le Groenland se trouve par 64° 6’ S et 63° 27’ O, à l’ouest de nombreux récifs groupés à une dizaine de milles de la côte. De ce point, dit Dallmann, la côte se dirige vers l’est. Peu après, il découvre dans le sud-est une baie large et profonde vers laquelle il gouverne, mais il la trouve si remplie d’icebergs et de glaçons qu’il ne peut pas pousser assez loin pour s’assurer si ce n’est pas un détroit.

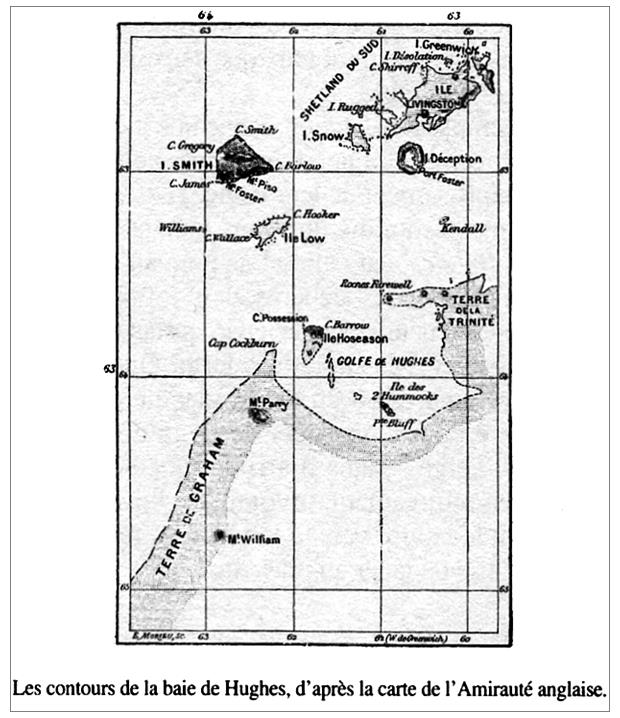

Le lendemain 12 janvier, il reconnaît le cap Cockburn ; puis, ayant pénétré dans la baie de Hughes, Dallmann constate que la carte n’en donne pas exactement les contours et que les positions assignées à l’île des Deux-Hummocks* et à d’autres îles situées dans cette grande baie sont également entachées d’erreurs. Il découvre aussi que la terre de la Trinité se trouve détachée par le sud et par l’est des terres voisines.

Enfin il parcourt le détroit de Bransfield et pousse jusqu’aux Orcades.

De ce séjour dans l’Antarctique, le capitaine allemand a rapporté des notes intéressantes concernant la géographie, la zoologie et la botanique. Toutefois les renseignements consignés dans son journal de bord étaient trop vagues pour que les géographes eussent pu en tirer beaucoup de profit ; aussi les cartes qu’ils publièrent de ce voyage du Groenland sont-elles loin de répondre à la réalité.

La grande ouverture que Dallmann avait aperçue le 10 janvier, alors qu’il se trouvait à l’ouest de la terre de Graham, y est figurée sous la dénomination de détroit de Bismarck, et celui-ci va, avec une majestueuse ampleur, s’amorcer indifféremment, soit vers le nord dans la baie de Hughes, soit vers le nord-est ou l’est dans le canal d’Orléans ou l’Atlantique austral. La terre de Palmer, séparée par ce détroit de la terre de Graham, est encore représentée sur ces cartes par un massif unique ; mais celui-ci se trouve profondément découpé au nord par une baie étendue (baie de Dallmann) et au sud par un chenal ébauché, orienté nord-sud.

Après le Groenland et le Challenger qui fit, la même année, une pointe au-delà du cercle polaire, la zone antarctique tout entière resta inexplorée jusqu’en 1892. Pendant la saison de 1892-1893, trois baleiniers écossais, la Balœna, la Diana et l’Active, de Dundee, ainsi qu’un baleinier norvégien, le Jason[10], de Sandefjord, parcoururent les eaux qui baignent l’île Joinville et la terre de Louis-Philippe.

L’Active découvrit un détroit séparant l’île Joinville d’une petite île qu’on nomma l’île Dundee, tandis que le détroit recevait le nom du navire.

L’année suivante, le Jason retournait dans ces mers en compagnie de deux conserves appartenant comme lui à la compagnie “Oceana” : le Castor et la Hertha.

Ce nouveau voyage du Jason fut tout à fait remarquable, et ses résultats ravivèrent l’intérêt des géographes pour ces régions désolées.

Le capitaine Larsen, qui commandait le Jason, a bien voulu me communiquer son journal de bord et j’en ai extrait les détails qui suivent.

Le 18 novembre, Larsen et quelques-uns de ses hommes débarquent à l’île Seymour. Ils rapportent de cette excursion une belle collection d’échantillons géologiques et des fragments d’arbres fossiles trouvés à quatre milles à l’intérieur, à une altitude de près de cent mètres !

Le 29 novembre, se trouvant par 64° 50’ S et 55° 33’ O, le capitaine Larsen décide de profiter de l’absence relative de “pack*” pour pousser ses investigations plus au sud.

Le lendemain, à midi, le Jason se trouve par 65° 57’ S et 58° O. Il fait un temps radieux. Le soir on voit, vers l’ouest, une apparence de terre.

Le 1er décembre, le temps est d’abord très brumeux ; mais, pendant la matinée, il s’éclaircit et l’on voit alors distinctement dans l’ouest une grande terre couverte de neige, dont la côte suit la direction nord-sud et présente à l’arrière-plan des crêtes élevées. Cette terre, que le capitaine norvégien appelle la terre du Roi-Oscar-II, est probablement la partie orientale de la terre de Graham. Larsen reconnaît la possibilité de débarquer en plus d’un point de la côte. Mais il avait mission, dit-il, de chasser les phoques et non de faire des découvertes géographiques, et il dut refréner son désir de visiter l’intérieur.

Un promontoire s’avançant très loin vers l’est est baptisé cap Framnaes, tandis que la montagne élevée qui se dresse sur cette pointe reçoit le nom du navire (mont Jason). Larsen place le mont Jason par 65° 44’ S et 60° 40’ O.

Favorisé par le temps, il poursuit sa route vers le sud, rangeant la côte d’aussi près que possible. Il voit de nombreuses et profondes échancrures dans la falaise de glace.

Le 6 décembre, à six heures du soir, il constate l’impossibilité d’aller plus loin ; il se trouve, d’après l’estime, par 68° 10’ S. La lisière de la banquise, qu’il avait jusque-là à l’est, s’infléchit vers la côte qu’elle rejoint en formant, vers le sud, une barrière impénétrable. Du nid de corbeau* on voit la terre du Roi-Oscar-II se continuer à perte de vue vers le sud.

Le Jason vire de bord.

Le 9 décembre, Larsen découvre, à une certaine distance au large de la terre, une île dont il place le point central par 66° 26’ S et 60° 45’ O. Il l’appelle Veirö (île du Temps). L’après-midi, le Jason passe à proximité d’une île sans neige ni glace dont la partie nord est basse, mais qu’exhausse un sommet que Larsen place par 65° 20’ S et 58° 47’ O. Elle s’appellera désormais l’île Robertson, en l’honneur d’un des propriétaires du phoquier.

Le lendemain il vente frais, il neige et le temps reste brumeux toute la journée. Mais, le 11 décembre, l’atmosphère s’étant éclaircie, on voit dans le nord-ouest de l’île, et séparée d’elle par un étroit canal, un îlot qu’occupe entièrement un volcan en activité ; plus loin, dans la même direction, gît un autre îlot, en forme de pain de sucre, également volcanique. On dénomme le premier île ou volcan Christensen en l’honneur du constructeur du Jason ; et l’autre, Lindenberg Sukkertop, du nom d’un des armateurs. Larsen débarque sur la banquise avec son second et, chaussés de “skis” (patins à neige norvégiens), ils atteignent, non sans peine, le volcan Christensen. Ils rencontrent de très nombreux phoques et, en ayant tué quelques-uns, ils trouvent dans l’estomac de plusieurs les restes d’un petit poisson ressemblant au merlan.

Dans l’ouest-nord-ouest de l’île Christensen, le capitaine norvégien aperçoit un chapelet de cinq îles qui, comme elle, sont dégarnies de neige. Il en conclut qu’elles sont toutes volcaniques. Elles ont reçu les noms d’îles Oceana, Castor, Hertha, Jason et Larsen.

Larsen donne pour coordonnées de la plus occidentale (celle qui porte son nom) 64° 5’ S et 60° 8’ O, c’est-à-dire qu’il estime à quarante milles environ la distance qui l’en séparait, ce qui paraît pour le moins exagéré. Bien qu’il nous semble déjà téméraire de se prononcer sur ce qui simplement existe ou non à pareille distance, Larsen ajoute que la glace qui recouvre la mer entre ces îles et jusqu’au cap Foster est plate et émerge peu, et que, pour autant qu’il ait pu en juger par le temps clair, il n’y avait plus aucune terre dans le nord-ouest.

Nous savons aujourd’hui que l’intrépide marin se trompait, car c’est dans cette direction que se trouve la terre à laquelle des circonstances cruelles nous ont fait donner le nom de Danco.

Au point de vue commercial les résultats de cette expédition ne furent pas engageants, et les armateurs de Sandefjord n’envoyèrent plus leurs navires dans ces eaux qui demeurèrent inexplorées jusqu’au voyage de la Belgica.

I

LES PRÉPARATIFS

Comment naquit mon projet. – À la recherche de trois cent mille francs, d’un navire et d’un personnel. – Souscription nationale. – L’achat de la Patria. – L’armement de la Belgica. – Le problème des approvisionnements et celui du recrutement. – De Sandefjord à Anvers. – Dernières difficultés matérielles. – Une exposition improvisée sur les quais d’Anvers. – Enfin prêts !

Le 16 août 1897, au matin, la Belgica, escortée par toute une flottille d’embarcations, saluée par les clameurs de la foule et les accents de La Brabançonne, que des coups de canon scandaient à intervalles réguliers, quittait Anvers et descendait l’Escaut pour gagner la mer.

L’expédition qui débutait par ce départ en fête devait être longue et difficile. Moins longue encore et moins difficile, je pense, que n’avait été sa préparation.

Ce matin-là, je ne faisais que partir, et, cependant, mon état d’esprit était celui d’un homme qui vient d’atteindre son but.

J’avais un bon navire sous mes pieds, de vaillants compagnons autour de moi, et devant moi la mer. Il ne me restait plus qu’à naviguer, sur les flots connus d’abord, sur les flots inconnus ensuite. Et cela, c’était mon métier.

J’en avais fini avec les ingrates besognes d’occasion qui m’avaient absorbé pendant trois ans, fini avec les sollicitations, avec les expédients, avec l’interminable chasse aux ressources indispensables…

Ce départ, c’était la délivrance, l’évasion… et les espoirs infinis.

… Les régions polaires avaient de bonne heure exercé leur fascination sur mon âme de voyageur, que les pays tropicaux tentaient moins.

En 1891 – j’avais vingt-cinq ans – ayant appris que Nordenskjöld, l’illustre explorateur arctique, projetait une nouvelle expédition, dirigée cette fois vers l’Antarctide, mais ne disposait pas de ressources suffisantes, je lui écrivis pour lui demander de servir à son bord et lui proposer de faire une tentative pour réunir en Belgique la somme qui lui manquait. J’attendis vainement une réponse. Si j’avais pu garder quelque rancune au grand navigateur, ce sentiment se serait dissipé quand j’eus expérimenté personnellement quelle quantité d’offres de service on reçoit en pareil cas.

Cependant une idée d’abord vague était née, puis s’était précisée dans mon esprit : pourquoi n’entreprendrais-je pas moi-même, de ma propre initiative, un voyage de découvertes dans la zone antarctique, si peu connue ?… En 1894, mon plan était fait. Au mois de septembre, je me hasardai à le confier à quelques membres de l’Académie royale de Belgique et de la Société royale de géographie de Bruxelles. Leur concours me fut tout de suite acquis.

Il me fallait de l’argent, un navire et un personnel. Où les trouver ?

Pour rendre mon projet réalisable et pour lui donner quelques chances d’aboutir, je devais limiter au strict nécessaire le budget de mes dépenses. C’est dans cet esprit que fut dressé mon devis qui s’élevait à trois cent mille francs en chiffres ronds, somme bien modeste si on la compare aux prévisions d’autres expéditions projetées ailleurs à la même époque et qui n’ont été réalisées que six ans plus tard.

Elle était modeste, cette somme, et combien pourtant elle fut difficile à réunir !

En janvier 1896, s’ouvrit à Bruxelles, sous les auspices de la Société royale de géographie, une souscription nationale en faveur de l’expédition.

Déjà un an auparavant, un industriel belge, généreux autant que riche, M. Ernest Solvay – avais-je besoin de le nommer pour qu’on le reconnût ? – m’avait promis de coopérer pour vingt-cinq mille francs aux frais de l’entreprise. Inscrite en tête des listes, cette souscription constitua une belle “étrenne”. Une telle sanction matérielle, apportée à mon projet par un mécène aussi éclairé, entraîna le succès.

Grâce au concours des comités de propagande qui s’étaient constitués à Anvers, à Liège, à Gand, à Louvain, pour seconder la Société de géographie dont l’action s’exerçait surtout à Bruxelles, grâce aussi à l’appoint fourni par des fêtes militaires, des concerts, voire des ascensions de ballons, grâce encore au concours de dévoués conférenciers et à l’appui de la presse belge tout entière, nous avions recueilli en mai plus de cent mille francs.

C’était un résultat matériel déjà considérable – un résultat moral plus important encore.