Constant Guéroult

LE RETOUR DE ROCAMBOLE

Sur des notes laissées par PONSON DU TERRAIL

(1877)

PROLOGUE

LE CABARET DE LA PROVIDENCE

I

LE FIACRE

Des rues non pavées, dont le sol défoncé disparaissait sous une épaisse couche de boue noire et infecte ; des maisons basses, mal bâties, couvertes de tuiles cassées, de plantes disjointes, le plus souvent de carton bitumé, réduit en pâte et crevé par la pluie ;

Des cabarets borgnes, de noires usines, rejetées là par les règlements de police à cause des odeurs qui s’en dégagent : fonderies de graisses, fabricants de couperose et de noir animal, cuiseurs d’os, aplatisseurs de cornes ;

Tel était le tableau qu’offrait le village d’Aubervilliers à l’époque où se passe cette histoire, c’est-à -dire vers la fin de l’année 186…

Le soir venu, les réverbères, se détachant de loin en loin dans les ténèbres comme de pâles nébuleuses, projetaient une lumière rougeâtre qui rendait plus hideux encore les toits crevassés, les façades sordides et le sol fangeux. Sous cette lueur tremblante et maladive comme le regard d’un mourant, les misérables créatures reléguées dans ces lieux maudits semblaient des ombres errant tristement le long des sombres masures ; les boutiques de fruitiers ou de marchands de vin, vaguement éclairées par la lueur d’une chandelle ou d’une lampe fumeuse, répandaient des airs de sépulcre ; tout enfin affectait des formes fantastiques qui eussent glacé l’âme la mieux trempée.

C’est dans une des rues les plus désertes de ce village, la rue du Pont-Blanc, que se passait, le 30 novembre 186… la scène que nous allons raconter.

Au milieu de cette rue, dont les dernières maisons ont pour limite la plaine des Vertus, s’élevait alors un cabaret mal famé, exclusivement fréquenté, disait-on, par une clientèle des plus équivoques.

C’était le cabaret de la Providence, tenu, comme l’indiquait l’enseigne, par Pierre Rascal.

La physionomie de cet établissement était en parfaite harmonie avec la réputation qu’on lui avait faite.

Le sol de deux marches en contrebas de la rue, son unique fenêtre ornée d’épais rideaux de cotonnade rouges et blancs, sa façade peinte en vert foncé et toujours souillée de boue, ses abords fangeux, semés d’os, de verres cassés, de détritus de légumes, de têtes d’oies et de canards, tout cela formait un ensemble si repoussant, que cet étrange établissement ne pouvait tenter que des clients d’une espèce tout exceptionnelle.

Au reste, sa situation était très-favorable à ces équivoques clients qui, au lieu de s’y rendre par le village, pouvaient, en faisant un léger détour, y arriver par la plaine des Vertus, où ils étaient assurés de ne rencontrer personne.

Ce jour-là , une animation inusitée régnait depuis le matin dans le cabaret.

Quatre ou cinq individus de mauvaise mine s’y étaient glissés l’un après l’autre en rasant les habitations, presque toujours désertes dans le jour, car elles sont occupées par des maraîchers que leurs travaux retiennent aux champs jusqu’à la nuit, autre gage de sécurité pour les habitués de la Providence. Ces individus étaient sortis et rentrés plusieurs fois, toujours isolément et avec les mêmes précautions ; c’est-à -dire à dix minutes d’intervalle l’un de l’autre, et en gagnant chaque fois la plaine des Vertus pour se rendre dans le village, au lieu de prendre la rue du Fort, qui abrégeait le chemin de moitié.

Puis, quand, au crépuscule, une lumière brilla dans le cabaret, on eût pu voir, se mouvant comme dans un brouillard à travers les épais rideaux de cotonnade, des ombres aller et venir d’un air affairé qui tranchait singulièrement avec le calme mystérieux et la sombre torpeur qui distinguaient ordinairement le cabaret de la Providence.

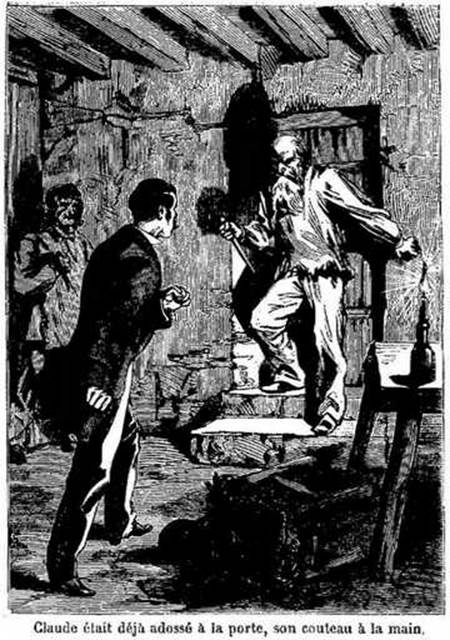

Cette agitation inexplicable, d’un caractère étrange et sinistre, durait depuis quelque temps déjà , quand la porte du cabaret, s’ouvrant brusquement, livra passage à une femme belle encore, quoiqu’elle eût évidemment dépassé la quarantaine, et qui, les traits bouleversés, les yeux hagards, les mains plongées dans son épaisse chevelure noire, s’élança dehors en criant d’une voix altérée par l’épouvante :

— Seigneur ! Jésus ! ils me feront couper le cou ! ils me feront couper le cou !

Au même instant, un homme bâti en hercule, les manches retroussées jusqu’au coude, les bras et les mains rouges de sang, bondissait à son tour par la porte restée ouverte, tombait à deux pas de cette femme accroupie et frissonnante, et levant sur sa tête ses poings énormes :

— Tais ta gueule ou je t’écrase, murmura-t-il d’une voix rauque.

La femme leva sur lui un regard craintif, puis, courbant de nouveau la tête, au-dessus de laquelle elle éleva ses bras, comme pour amortir le coup qu’elle attendait :

— Eh bien ! tue-moi, balbutia-t-elle d’une voix défaillante, tue-moi si ça te plaît, mais je ne veux pas de sang ici, je ne veux pas de meurtre.

— Imbécile ! répliqua l’hercule en l’enlevant de terre d’une seule main, comme il eût fait d’un enfant, c’est toi qui veux nous faire couper la tête en parlant de sang et de meurtre quand personne n’y songe ici.

Il jeta un regard inquiet du côté de la rue, craignant que les paroles de sa femme n’eussent été entendues de quelque passant.

La rue était déserte.

Alors, revenant à sa femme et lui montrant d’un geste impératif la porte du cabaret :

— Rentre là et n’en sors plus, lui dit-il.

Mais il tressaillit tout à coup en voyant une jeune fille sur le seuil de la maison, d’où elle avait assisté à la scène qui venait de se passer entre lui et sa victime.

C’était une enfant de quatorze à quinze ans.

Sous les vêtements bruns, usés, troués, grossièrement raccommodés qui la couvraient à peine, sa taille droite et légèrement cambrée se profilait avec grâce dans le sombre encadrement de la porte, et ses grands yeux noirs et fixes, sa physionomie ouverte et rêveuse à la fois, ses cheveux d’un châtain roux et lumineux, bizarrement effarés autour du front, donnaient à ses traits maigres et pâles une beauté mystérieuse et une originalité pleine de charme.

— Que fait-elle ici, celle-là ? on dirait qu’elle nous espionne, murmura sourdement Rascal.

— Tu sais bien qu’elle ne parle pas, répondit la cabaretière.

— Non, mais elle entend, répliqua l’homme en jetant sur l’enfant un regard soupçonneux.

Il ajouta :

— Ne la perds pas de vue et tâche qu’elle ne voie rien de ce qui va se passer, je m’en défie ; surtout empêche-la de filer, elle est capable de nous dénoncer ; tu entends, Micheline.

Un bruit sourd et mat attira aussitôt son attention du côté de la plaine.

Il porta ses regards de ce côté et attendit, en proie à une anxiété visible.

Quelques instants après, un fiacre paraissait au bout de la rue et s’y arrêtait.

— Enfin ! murmura le cabaretier avec un sombre sourire.

— C’est elle ? demanda Micheline d’une voix tremblante.

— Ça ne peut être qu’elle.

Il regarda de nouveau.

À la pâle lueur d’un réverbère, il vit deux hommes ouvrir la portière du fiacre et en retirer une femme.

Sa tête et son visage étaient enveloppés dans une écharpe blanche, sans doute pour étouffer ses cris, les diamants dont ses doigts étaient garnis jetaient des feux dans les ténèbres, et, au milieu du silence, on entendait distinctement le froufrou de sa robe de soie, froissée par l’individu qui l’emportait dans ses bras.

— C’est bien elle ! dit Rascal.

Il s’élança aussitôt vers la porte du cabaret et, s’adressant à cinq ou six individus à mine de forçat qui jouaient aux cartes à la maigre clarté d’une chandelle :

— La voilà ! leur cria-t-il.

Deux hommes se levèrent aussitôt et sortirent en courant.

Ils s’élancèrent hors du cabaret et disparurent en un clin d’œil dans la direction de la rue du Fort.

— Et vous autres, dit l’hercule aux quatre individus restés assis autour de la table, dissimulez avec soin vos frimousses, elles en disent trop long, il n’en faudrait pas davantage pour faire mourir de peur notre belle comtesse, qui n’en a jamais vu de pareilles dans ses salons, et ça gâterait nos affaires.

— Et toi, dit Micheline, est-ce que tu ne vas pas cacher tes mains toutes rouges de sang ?

— Le sang des abattoirs, quoi ! Preuve que je ne suis pas un feignant ; faudrait-il pas mettre des gants à dix boutons pour ne pas effaroucher le monde ? Mes moyens ne me le permettent pas, et, d’ailleurs, je n’ai jamais pu trouver ma pointure.

Il ajouta en baissant la voix :

— Silence ! la voilà .

Et se tournant vers sa femme :

— La chambre est prête ?

— Oui.

— Bon. Introduis-y la jeune dame.

Celle-ci arrivait au seuil du cabaret dans les bras de l’individu qui l’avait tirée du fiacre.

Sur un signe du cabaretier, il descendit les deux marches qui conduisaient à la salle commune et suivit Micheline.

— Et à présent, mes petits, dit Rascal aux quatre chenapans auxquels il venait de recommander de cacher leurs figures, il s’agit de sortir, de vous disperser le long de la rue en sentinelles perdues et de ne laisser approcher personne de la maison, vu qu’il va y avoir bientôt un branle-bas et des cris et des lamentations qui ne doivent être entendus de personne ; il y va de votre cou, je ne vous dis que ça.

II

LA SAGE-FEMME

Vers la même heure à peu près à laquelle se passaient les événements que nous venons de raconter, deux hommes traversaient la place de l’Église et s’engageaient dans la rue de Paris, qu’ils parcouraient d’un pas rapide.

Leur costume plus que négligé, leur barbe inculte, leur teint terreux, l’expression inquiète de leurs regards, enfin l’absence de linge qui les distinguait l’un et l’autre, classaient ces deux individus dans une des catégories les moins honorables de la société.

Bref, un agent de police qui les eût rencontrés marchant dans ces chemins déserts de cette allure inquiète et précipitée, se serait défié et n’eût pas manqué de les filer.

La rue de Paris se termine par un chemin irrégulier tracé à travers champs dans la direction de la barrière de la Villette, à laquelle il aboutit, après avoir traversé plusieurs rues où s’élèvent çà et là quelques maisons basses, isolées l’une de l’autre.

Après dix minutes de marche, les deux sinistres compagnons, auxquels tout ce pays semblait familier, quittèrent tout à coup le chemin pour tourner à gauche et s’engager dans une de ces rues.

C’était la rue de la Goutte-d’Or. Ils marchèrent droit à un groupe de trois ou quatre maisons, en face desquelles s’élevait un réverbère.

Quoiqu’il fût six heures à peine, toutes ces maisons étaient déjà closes.

À la lueur du réverbère, ils purent lire, non sans peine, les enseignes étalées au front de ces masures :

Lambricht, marchand de ferraille ; Naïs, cuiseur d’os ; Mme Morel, sage-femme.

Le plus âgé des deux hommes frappa discrètement à la porte de cette dernière maison, composée, comme presque toutes celles du quartier, d’un rez-de-chaussée et d’un étage.

Personne ne répondit.

Il frappa de nouveau. Deux minutes s’écoulèrent sans qu’on donnât signe de vie.

— Nom d’un nom, murmura-t-il, qu’est-ce que ça signifie ? Est-ce que la vieille mégère serait sortie ? Impossible, elle est prévenue ; elle a promis de ne pas bouger de toute la soirée, et elle sait bien…

Voyant que personne ne paraissait, il lâcha un juron et s’écria avec colère :

— Tonnerre ! j’ai envie d’enfoncer la porte ; ce ne sera pas bien difficile, toutes ces cambuses-là sont bâties de boue et de crachat.

— Oh ! mais non, pas de bêtises, père Vulcain, lui dit son compagnon ; vu la besogne que nous faisons en ce moment, il faut y aller en douceur ; nous pourrions attirer sur nous l’attention de la rousse, et le quart d’heure serait mal choisi pour ça ; c’est pas le moment d’esbroufer le monde.

— Où la chercher ? à qui m’informer ? reprit le père Vulcain en frappant du pied avec rage.

Et jetant autour de lui un regard désespéré :

— Personne à qui parler ! Pas une maison ouverte, pas une fenêtre éclairée, pas une âme dans ce chien de quartier ! On dirait un cimetière plutôt qu’une rue.

Incapable de dominer plus longtemps sa fureur, il fit un geste pour donner un violent coup de pied dans la porte.

— En douceur, lui dit tranquillement son ami en le saisissant à bras-le-corps et le tenant à distance.

— Mais, animal, s’écria le père Vulcain, tu ne comprends donc pas la situation ? Si nous ne ramenons pas la Morel, c’est la mort de la jeune dame.

— Ce serait malheureux, dit philosophiquement le sinistre personnage.

— Malheureux pour elle et malsain pour nous, car sais-tu ce que c’est que cette jeune dame ? Une comtesse, rien que ça !

— Qu’est-ce que ça me fait ? Les titres sont abolis. Tel que tu me vois, je suis l’égal d’un duc et même d’un prince. C’est un des bienfaits de la Révolution. Moi, d’abord, je suis à cheval sur la loi ; les immortels principes de 89, je ne sors pas de là .

— Possible, mais n’empêche qu’une comtesse, une grande dame du faubourg Saint-Germain, ne disparaît pas comme ça sans qu’on s’inquiète de savoir où elle est passée, et si celle-ci allait laisser son âme à la Providence, toute la séquelle de la rue de Jérusalem serait en l’air pour retrouver sa trace. Comprends-tu ça, mon ami Collin ?

— Oui, oui, je comprends que ça pourrait mal tourner pour nous et que nous avons le plus grand intérêt à retrouver cette satanée sage-femme… c’est-à -dire elle ou une autre.

— Une autre !… nous mettrions peut-être deux heures à la trouver dans ce pays perdu. Et puis, c’est pas une autre, c’est la Morel qu’il nous faut, vu que nous avons les meilleurs renseignements sur son compte, que ses principes sont connus, qu’elle a souvent rendu des petits services dans le genre de celui-ci et même mieux, à preuve qu’elle a eu des mots avec la correctionnelle, de sorte qu’elle connaît déjà la paille humide des cachots. Son tempérament y est fait, tandis qu’une autre… bref, il nous faut absolument la Morel.

À ces derniers mots, le père Vulcain, trompant la surveillance de son ami Collin, ébranla la porte d’un violent coup de pied.

— Canaille ! s’écria Collin en jetant autour de lui des regards effarés, tu veux donc nous faire pincer ?

— Silence ! répliqua Vulcain, je viens de dénicher l’oiseau, vois plutôt.

Une lumière venait de se montrer derrière la fenêtre du premier étage, qui s’ouvrit aussitôt et à laquelle parut une tête de vieille au visage ridé, à la physionomie cynique, au teint allumé, aux cheveux gris et mal peignés.

C’était la sage-femme.

— Qui est là ? demanda-t-elle.

— Moi, Vulcain ; allons, descendez et plus vite que ça, on vous attend là -bas.

— Là -bas ? où donc ? demanda la vieille d’une voix traînante et empâtée.

— Rue du Pont-Blanc, répondit Vulcain en baissant la voix.

— Rue du Pont-Blanc, ah ! oui, je me souviens, dit la sage-femme en refermant lentement sa fenêtre, me voilà , me voilà .

— Ah çà , qu’est-ce qu’elle a donc ? dit Vulcain à son camarade, je ne la reconnais plus.

— Elle dormait peut-être, répondit Collin.

Cinq minutes après, la porte s’ouvrait et la sage-femme sortait enfin.

— Allons, filons, lui dit brusquement Vulcain, voilà déjà bien du temps de perdu, c’est pas le moment de moisir ici, on nous attend avec impatience.

Et il s’était mis à marcher tout en parlant.

— Ah ! vous allez trop vite, je ne peux pas vous suivre, lui dit la sage-femme en s’arrêtant brusquement.

Vulcain s’approcha d’elle, la regarda sous le nez, et levant les bras au ciel :

— Éméchée ! s’écria-t-il.

— Ce n’est rien, dit la sage-femme en se balançant légèrement à droite et à gauche, j’ai fait une politesse à madame Isidore, qui me l’a rendue, et…

Elle s’interrompit pour souffler bruyamment.

Vulcain recula de deux pas.

— Plus que ça d’absinthe ! merci, dit-il.

— Je vous dis que ce n’est rien, reprit madame Morel en saisissant son bras, sur lequel elle s’appuya de tout le poids de son corps, le grand air va dissiper ça tout de suite, il n’y paraîtra plus dans deux minutes, je connais ça.

— À la bonne heure.

On se mit en marche, et vingt minutes après on arrivait au cabaret de la Providence.

Deux hommes en blouse rôdaient dans la rue, à dix pas l’un de l’autre.

C’étaient les sentinelles posées là par Rascal.

— Eh ! arrivez donc ! dit l’un des deux hommes en reconnaissant les camarades, vous ne savez donc pas…

Un cri parti du cabaret l’interrompit brusquement, un cri si aigu, si déchirant, qu’on eût dit un adieu suprême à la vie.

— Nom d’un nom ! balbutia le père Vulcain, saisi d’un léger tremblement, voilà une créature qui n’est pas sur un lit de roses.

Et, s’adressant à la sage-femme, qui ne témoignait aucune émotion :

— Ah çà ! mais ça ne vous remue donc pas, vous ?

Et il l’entraîna en lui criant :

— Allons, en avant !

En entrant dans l’auberge, ils aperçurent Rascal attablé en face d’un homme jeune encore et élégamment vêtu.

— Lui ! murmurèrent Collin et le père Vulcain en ôtant leurs casquettes.

À leur entrée, le jeune homme s’élança vers eux, et attirant la sage-femme avec une violence presque brutale :

— À l’œuvre ! à l’œuvre ! lui dit-il d’une voix frémissante, ah ! Dieu veuille que vous n’arriviez pas trop tard !

Mais au lieu de le suivre vers la chambre de Micheline, où il voulait l’entraîner, la Morel se laissa tomber sur un siège, et, s’affaissant sur elle-même :

— C’est drôle, balbutia-t-elle d’un air hébété, je croyais que le grand air… Eh bien, non, au contraire.

— Mais, malheureuse, hâtez-vous donc, reprit le jeune homme en la secouant avec force, cinq minutes de retard peuvent la tuer.

— Je ne peux pas, balbutia la sage-femme en roulant autour d’elle des yeux stupides, je ne vois plus clair et mes bras sont comme du plomb, je ne peux pas.

III

UN MOMENT CRITIQUE

Le jeune homme resta quelques instants atterré.

Puis, après avoir examiné avec attention la Morel, immobile et affaissée sur sa chaise comme une masse inerte :

— Malédiction ! s’écria-t-il avec un geste désespéré, elle est ivre.

— Complètement ivre, ajouta Rascal, tu n’as donc pas vu cela, Vulcain ?

— Ça sautait aux yeux, mais elle nous a dit que ça allait se dissiper en route, tandis qu’au contraire le grand air l’a achevée.

— Allons, reprit vivement le jeune homme, cette femme ne peut nous être d’aucun secours, qu’on aille en chercher une autre.

— Impossible, dit Vulcain.

— Pourquoi cela ?

— Parce que celle-là est la seule, vu les antécédents… dont elle jouit, à laquelle on puisse tout demander sans crainte de trahison.

Des cris perçants partirent de nouveau de la chambre de Micheline.

Ces cris, jaillis des entrailles de l’infortunée, exprimaient une si intolérable souffrance, que le jeune homme et ses trois compagnons se regardèrent en pâlissant.

— Oh ! mais c’est horrible ! c’est horrible ! murmura le premier en marchand à grands pas comme pour se soustraire à l’émotion que lui causaient ces cris, dont parfois l’accent n’avait plus rien d’humain.

— Et puis, fit observer Vulcain, qu’il passe en ce moment un agent de police ou un appariteur, nous sommes tous pincés.

— Et cette femme qui ne peut rien, rien pour la sauver ! s’écria le jeune homme en se tordant les mains.

Les bras battants et la tête sur la poitrine, la sage-femme ne semblait pas même entendre ce qui se disait autour d’elle.

Elle était plongée dans un complet abrutissement.

Et les cris déchirants qui, revenant par crises, se faisaient entendre à peu près toutes les cinq minutes, là laissaient aussi insensible que si elle eût été de pierre.

À la fin, cependant, ils atteignirent à un tel diapason et exprimèrent une si effroyable torture, que la Morel tressaillit légèrement et murmura d’une voix à peine distincte :

— Ça va mal… y a des complications… elle va étouffer, si on ne se hâte de… mais je peux pas… je peux pas.

— Horrible mégère ! s’écria le jeune homme en tirant un stylet de la poche de sa jaquette, je ne sais ce qui me retient de l’étendre morte à mes pieds.

— Pas d’imprudence, lui dit Rascal, la jeune dame est en danger de mort, ses cris affreux, et surtout les paroles que vient de prononcer la Morel, qui s’y connaît, tout prouve qu’elle va passer peut-être à la première crise, et c’est assez d’un cadavre sur les bras, c’est trop.

— Mourir ! s’écria le jeune homme, oh ! mais il ne faut pas, je ne veux pas qu’elle meure !

Puis, s’adressant à Rascal :

— Il y a une pharmacie par ici ? Où est-elle ?

— Sur la place de l’Église.

— J’y cours.

Et il s’élança dehors.

— Je ne reconnais plus le maître, dit alors le père Vulcain ; lui, toujours si froid, si impassible au milieu des plus grands périls !…

— Oui ; mais ici il se trouve en face d’ennemis qu’il ne peut combattre, répliqua Rascal : la souffrance et la mort ; car la jeune dame n’en a peut-être pas pour dix minutes, à moins qu’il ne trouve un moyen. Mais d’ici là , nous avons vingt chances d’être tous arrêtés. Mon sang ne fait qu’un tour quand j’entends ces cris aigus, et je m’attends sans cesse à voir entrer…

— Oui, oui, il est certain qu’il ne fait pas bon ici, dit Collin en jetant un regard du côté de la porte, et j’avoue que je donnerais bien quelque chose pour être loin d’ici.

— Tu es libre de filer, mais rappelle-toi les paroles du maître, c’est une partie décisive que nous jouons en ce moment, c’est une fortune colossale qui doit nous tirer tous de la misérable position où jusqu’ici nous n’avons trouvé que la faim, le froid, l’angoisse perpétuelle et la perspective presque inévitable du bagne ou de l’échafaud.

— Oui, mais cette partie-là , nous allons la perdre, la mort tient les cartes et elle a les atouts dans la main.

La porte s’ouvrit en ce moment avec une telle violence, que les trois bandits en frissonnèrent, croyant à une irruption de la police.

C’était celui qu’ils venaient d’appeler le maître.

Sans prononcer un mot, il tira de sa poche un flacon, le déboucha, et s’approchant de la sage-femme, le lui posa sous les narines.

L’effet du liquide ne se fit pas attendre.

Il fut foudroyant.

La Morel, secouée dans tout son corps, comme par la décharge d’une pile électrique, se leva brusquement, promena autour d’elle des yeux hagards, et murmura avec effroi, mais d’une voix claire et distincte cette fois :

— Qu’est-ce que j’ai donc ? qu’est-ce qui m’arrive ?

— Eh bien, êtes-vous dégrisée, misérable ? lui demanda le jeune homme.

— Je ne suis pas plus grise que vous.

— Vous savez pourquoi on vous a fait venir ?

— Parfaitement.

— Vous sentez-vous maintenant la main assez ferme, l’esprit assez lucide pour venir en aide à la jeune femme dont vous entendez les cris ?

— Non, ma vue est encore trouble et j’éprouve dans tous les membres un tremblement qui… enfin, je ne peux pas ; son état est grave, je le comprends à ses cris, il faudrait toute mon habileté tout mon sang-froid, toute ma fermeté, et tout me manque ; je suis incapable de rien avant une heure, je le sens.

La porte de la chambre s’ouvrit en ce moment et Micheline parut toute frémissante, les traits pâles et décomposés.

— Oh ! malheur ! malheur ! s’écriait-elle en se laissant tomber sur un siège, la pauvre femme étouffe, elle commence à râler, cinq minutes encore et il sera trop tard. Pauvre dame ! si jeune, si jolie ! ça fait pitié !

— Cinq minutes ! murmura le jeune homme.

Alors une révolution subite s’opéra en lui.

Une résolution, froide, implacable se peignit, sur ses traits ; il vint se poser devant la sage-femme, et, plongeant dans ses yeux son regard aigu, étincelant, incisif comme une pointe d’acier :

— Écoute-moi bien, lui dit-il d’une voix grave et pénétrante, et sache que je n’ai jamais manqué à ma parole : si cette jeune femme meurt, ce sera par ta faute ; eh bien, je te jure que tu ne lui survivras pas une minute.

Il ajouta en lui montrant son stylet :

— Et maintenant, sa vie et la tienne sont entre tes mains, je n’ai plus rien à te dire.

Et il se jeta sur un siège.

La sage-femme avait lu son arrêt de mort dans ses yeux.

La terreur qu’elle en ressentit acheva comme par enchantement le miracle qu’avait commencé le flacon d’ammoniaque ; en un clin d’œil elle recouvra sa présence d’esprit et l’usage de toutes ses facultés.

— Conduisez-moi, dit-elle à Micheline.

Toutes deux passèrent dans la chambre où la jeune femme râlait et se tordait de douleur.

Les quatre hommes, debout, muets et immobiles, le regard fixé sur la porte de la chambre, attendaient, en proie à une effroyable angoisse.

Qu’allait-il se passer là ? Qu’allait leur annoncer tout à l’heure la Morel ?

La délivrance ou la mort ?

Voilà ce qu’ils se demandaient en tremblant, autant pour eux-mêmes que pour l’infortunée dont la vie était entre les mains de l’ignoble créature tout à l’heure abrutie par l’ivresse.

Tout à coup un cri terrible, un cri dans lequel on croyait saisir le déchirement de tous les liens de la vie, les fit bondir tous les quatre.

— C’est fini, murmura Rascal, c’est la mort ; on ne survit pas à une pareille torture.

Le jeune homme, lui, ne dit rien.

Il prit son stylet, qu’il avait jeté sur la table et, l’œil brûlant, les traits couverts d’une pâleur livide, il attendit, le regard fixé sur la porte de la chambre.

— La Morel est dans de vilains draps, murmura Vulcain à l’oreille de son camarade Collin, je ne donnerais pas deux sous de sa peau.

Au cri d’agonie qui avait glacé les quatre hommes, avait succédé un silence qui ne faisait que confirmer leurs craintes.

L’oreille tendue vers la porte, ils tâchaient de saisir un bruit sur lequel ils pussent baser une conjecture.

Mais rien, toujours rien.

Pas un mot, pas un mouvement ; au bout de cinq minutes d’une fiévreuse anxiété, ils entendirent enfin un bruit de pas.

La porte s’ouvrit.

Ce fut la Morel qui entra.

— Morte ! murmura le jeune homme en s’avançant, vers elle son stylet à la main, mais la main derrière le dos.

— Délivrée, répondit la sage-femme, dont les traits rayonnaient.

Elle ajouta, en s’essuyant le front :

— Et sauvée.

— Tu réponds de ses jours ?

— J’en réponds.

Elle ajouta :

— Oh ! vous avez un moyen de dégriser les gens, vous !…

— Excellent puisqu’il a réussi.

Puis, tirant de sa poche un porte-monnaie, où il prit un billet de banque :

— Tiens, lui dit-il, es-tu contente ?

— Cent francs ! s’écria la Morel, qui faisait payer ses accouchements dix francs et un litre.

— Et maintenant un mot : peut-on la transporter demain chez elle ?

— Oui, si on veut la tuer.

— Mais quand donc ?

— Pas avant huit jours.

Le jeune homme parut atterré.

— Huit jours ! s’écria-t-il en se frappant le front, c’est impossible ; tout serait perdu… à moins que…

Et se tournant vers Rascal.

— Le fiacre qui t’a amené est toujours là ?

— À l’entrée de la plaine.

— Je le prends.

Il sortit en disant :

— Informons-nous du mari.

— Et moi, s’écria la Morel en s’asseyant, une chopine… d’eau-de-vie, naturellement ; je l’ai bien gagnée.

IV

LA MUETTE

La sage-femme commençait à siroter sa chopine de fine champagne à trente sous le litre, quand elle fut interrompue par l’entrée d’un personnage qui se précipita dans le cabaret avec la violence d’une trombe.

— Miséricorde ! s’écria la Morel, qui faillit tomber à la renverse, qui est-ce qui peut entrer comme ça ? On ne peut donc pas boire sa pauvre chopine tranquillement, dans ce cabaret de malheur ! Est-ce que…

Mais elle se tut aussitôt.

Dans le nouveau venu, elle avait reconnu avec terreur l’homme au stylet.

— Rascal, dit celui-ci en parcourant la pièce d’un regard rapide, je n’ai pas retrouvé mon portefeuille dans ma poche, d’où je l’ai enlevé peut-être en tirant mon stylet ; il doit être ici. Il aura roulé à terre, sans doute, il faut le chercher à l’instant et le trouver absolument ; je ne voudrais pas, pour une fortune, qu’il tombât en des mains étrangères.

Rascal prit la lumière et tout le monde se mit à la recherche du portefeuille.

— Il renfermait peut-être une forte somme ? demanda le père Vulcain.

Le jeune homme haussa les épaules et répondit avec une sombre ironie :

— Il renferme des secrets dont dépend notre destinée, à tous.

En poursuivant ses recherches, il se trouva tout à coup en face d’un personnage qui se tenait blotti et presque invisible dans le coin le plus sombre du cabaret.

C’était la muette.

— Qu’est-ce que c’est que cela ? dit-il en se redressant tout à coup.

— C’est Nizza, une petite muette que nous avons recueillie… il y a longtemps.

— Elle n’entend pas ?

— Parfaitement, au contraire.

— Et elle est là depuis l’entrée de la jeune femme ?

— Oui, maître.

— Elle a tout vu, tout compris, alors ?

— Vu, oui, mais compris, c’est différent, elle est un peu idiote.

— Il n’y paraît pas à son regard.

Du coin où elle était blottie l’enfant jetait sur lui un regard inquiet, à la fois craintif et inquisiteur.

— Me connaît-elle ? demanda le jeune homme.

— De nom seulement, puisque vous venez ici pour la première fois.

— Et… sous quel nom ?

— Sir Ralph. Oh ! il n’y a rien à craindre ; elle ne parle pas et ne sait pas écrire, comment se ferait-elle comprendre ? à qui pourrait-elle communiquer ses pensées ? D’ailleurs, elle ne voit personne que nous et son infirmité la fixe dans cette maison, d’où elle n’ose même pas s’éloigner.

— Demande-lui si elle a vu mon portefeuille.

Avant que le cabaretier n’eût exécuté cet ordre, Nizza, dont le regard était resté constamment fixé sur sir Ralph, fit un signe de tête négatif.

— Tu ne mens pas ? lui dit ce dernier d’une voix brève et rude.

Elle répéta le même signe d’un air décidé, quoique très-pâle et en proie à une émotion visible.

Complètement rassuré, sir Ralph dit au cabaretier :

— Tu m’entends, Rascal, il faut que ce portefeuille se retrouve ; forcé de partir à l’instant pour Paris, c’est sur toi que je compte, et aussitôt retrouvé, tu me l’enverras sans perdre un instant.

Il ajouta au moment de sortir :

— Je m’informerai si la malade peut rester huit jours ici sans danger pour nous. Dans le cas contraire, il faudrait la transporter à Paris la nuit prochaine, et tu recevrais demain mes instructions à cet égard.

— La nuit prochaine, s’écria la Morel, mais elle passerait en route !

— En route, soit, c’est son affaire, ça ne nous regarde plus.

— Et l’enfant ? demanda Rascal.

— Nous le gardons.

Et il sortit.

Revenons à Nizza.

À l’aspect de la jeune femme, transportée dans le cabaret de la Providence et dont l’extrême élégance était sans doute pour elle un spectacle tout nouveau, la pauvre muette avait été à la fois surprise et ravie. Cédant alors au sentiment d’admiration dont elle se sentait subitement pénétrée, elle était entrée derrière elle dans la chambre de Micheline et ne l’avait plus quittée du regard jusqu’au moment où on l’avait débarrassée de l’écharpe qui enveloppait son visage et comprimait sa bouche.

La jeune femme était admirablement belle, et la double impression d’horrible souffrance et d’indicible terreur sous laquelle elle était en ce moment, la jetait dans un état d’exaltation qui rendait ses traits éblouissants et pour ainsi dire lumineux.

La vie était décuplée sur ce beau visage, dont chaque ligne exprimait quelque chose et où rayonnaient, dans une douloureuse extase, toutes les tortures auxquelles elle était en proie.

En face de cette beauté surhumaine, Nizza, émerveillée et profondément attendrie, s’agenouilla et tendit les bras vers l’infortunée, dont elle devinait la souffrance sans la comprendre.

Ce qu’elle ressentait pour elle, c’était à la fois une profonde pitié, une ardente sympathie et une admiration qui tenait du délire, car tout, dans cette jeune femme, lui révélait un monde inconnu, quelque chose comme ce paradis dont on lui avait parlé dans son enfance.

Elle eût voulu s’élancer vers elle et la presser dans ses bras ; mais au moment où elle allait peut-être céder à l’entraînement de son cœur, l’homme qui venait de poser la jeune femme sur le lit de Micheline l’aperçut et lui ordonna de sortir.

Comme elle se relevait pour obéir à cet ordre, Nizza vit quelque chose briller à terre.

C’était un bijou, un médaillon en or entouré d’émeraudes.

La muette comprit que cet objet avait dû se détacher du cou ou de la ceinture de la jeune femme dans les efforts qu’elle avait faits pour s’arracher à l’étreinte du misérable qui la portait dans ses bras, et, heureuse de posséder quelque chose qui lui appartenait, elle ramassa le bijou d’un geste rapide et le glissa dans sa poche.

Puis, elle quitta la chambre et alla se blottir dans un coin de la salle commune.

Là , elle entendit les cris de la jeune femme, et ne pouvant en comprendre la cause, elle pâlit affreusement, convaincue que Micheline, qui était restée près d’elle, lui faisait subir quelque horrible torture.

À chaque crise, — et elles se renouvelaient fréquemment, — elle était prise d’un tremblement nerveux et sentait son cœur bondir dans sa poitrine.

Vingt fois, elle avait été sur le point de s’élancer à son secours ; mais elle n’avait pas bougé, sachant qu’elle serait durement repoussée et n’osant braver la brutalité de Rascal et de ses compagnons, dont la mine, plus sombre et plus sinistre encore que de coutume, lui laissait deviner quelque horrible drame et la glaçait d’épouvante.

Ce supplice ne cessa qu’avec les cris de la jeune femme et lorsqu’elle eut entendu dire qu’elle ne souffrait plus.

Mais elle resta blottie dans son coin, écoutant, observant, réfléchissant à la situation de celle qui venait d’éveiller en elle, pauvre créature jusque-là maudite et maltraitée, tout un monde d’émotions inconnues, se creusant la tête pour comprendre le danger dont elle la sentait menacée et demandant comment elle pourrait lui venir en aide.

Nous avons vu ce qui venait de se passer entre elle et celui qu’on appelait sir Ralph.

Quand ce dernier se fut éloigné, la muette souleva doucement le bas de sa jupe, qui traînait sur le sol où elle était accroupie, et après s’être assurée qu’elle n’était pas observée, elle attira lentement à elle un objet qu’elle tenait caché là .

C’était le portefeuille perdu.

Elle le glissa dans la poche où elle avait déjà serré le médaillon, puis, gagnant furtivement la porte, sans que personne s’inquiétât d’elle, elle l’ouvrit avec précaution et sortit, après avoir jeté un regard plein de résolution sur la chambre où reposait la jeune femme.

La porte qui communiquait de cette chambre à la salle commune était vitrée, de sorte que Micheline, soulevant par hasard le rideau en ce moment, avait tout vu, mais sans rien comprendre.

Cinq minutes après, elle était retournée s’asseoir près de la malade, quand un des individus qui faisaient sentinelle dans la rue du Pont-Blanc entra dans le cabaret et demanda à Rascal :

— Qu’a-t-on donc fait à la petite muette ?

— Rien, pourquoi ça ?

— Elle vient de passer devant moi, en courant comme si elle avait le diable à ses trousses.

— En courant ? s’écria Rascal bouleversé, de quel côté allait-elle ?

— Du côté de Paris.

Micheline entra brusquement :

— Nizza est partie, dit-elle, et à qui donc est le portefeuille que je viens de voir entre ses mains ?

Rascal fit un bond vers sa femme.

Il était tout frémissant.

— Un portefeuille, dis-tu ? Ah ! malédiction ! malédiction ! elle a tout deviné et elle n’a pris la fuite que pour nous dénoncer.

Et s’adressant à l’individu qui venait de lui annoncer la fuite de Nizza :

— Nous sommes perdus si nous ne la rattrapons ; lançons-nous à sa poursuite, elle ne peut être loin et ne saurait nous échapper.

V

À L’HÔTEL DE SINABRIA

La suite des événements nous conduit de la rue du Pont-Blanc à la rue de Varennes, et du cabaret de la Providence dans l’une des demeures les plus aristocratiques du faubourg Saint-Germain, l’hôtel de Sinabria, où nous allons introduire le lecteur.

Il était huit heures environ, quand un élégant coupé s’arrêta à la porte de cet hôtel.

Un jeune homme, mis avec une recherche du meilleur goût, en descendit, tira le bouton de cuivre de la sonnette, et la porte lui ayant été ouverte aussitôt, il entra rapidement.

Sans jeter son nom au concierge, dont il devait être connu, il tourna à gauche, pénétra dans un large vestibule, orné de marbres, de vases pleins de fleurs, et discrètement éclairé par des lanternes en verre dépoli, et monta un escalier de pierre monumental, dont les degrés disparaissaient sous un tapis de drap rouge.

Un timbre avait annoncé sa visite, et en arrivant au premier étage il trouva une femme de chambre qui l’attendait.

Il était visiblement sous l’empire d’une profonde émotion.

Il resta un instant sans parler, la main posée sur sa poitrine, comme s’il eût étouffé ; puis, après avoir jeté un regard autour de lui :

— Eh bien, Fanny, dit-il d’une voix faible et altérée, où est ?…

La femme de chambre l’interrompit d’un geste et, le saisissant par la main :

— Suivez-moi, lui dit-elle.

Elle ouvrit une porte, lui fit traverser un vaste salon, plongé en ce moment dans l’obscurité, et l’introduisit dans une pièce dont les tentures et l’ameublement en satin blanc et rose annonçaient la chambre d’une jeune femme.

— Maintenant, monsieur Gaston, lui dit-elle, vous pouvez parler ; ici nous n’avons pas à craindre les oreilles indiscrètes.

— Vous avez raison, Fanny, dit le jeune homme, nous ne saurions nous entourer de trop de précautions.

Et, parcourant la chambre du regard :

— Où donne cette porte ? dit-il.

— Dans le petit salon. Oh ! nous sommes bien seuls maintenant !

— Eh ! bien, Fanny… où est-elle ?

— Partie.

— Ah !

Il se tut, en proie à un trouble profond.

— N’est-ce pas vous-même qui le lui avez conseillé ? reprit Fanny, et, d’ailleurs, n’était-ce pas le seul parti qu’il y eut à prendre ?

— C’est vrai, murmura Gaston, mais, si inévitable qu’elle fût, cette détermination est si grave, elle peut entraîner de si terribles conséquences, que je ne puis y songer sans frémir.

— Cette résolution lui offre au moins quelques chances de salut, tandis qu’en restant elle allait elle-même, et à coup sûr, au-devant de sa perte.

— Je le sais, dit Gaston.

Il se laissa tomber sur un siège et reprit au bout d’un instant :

— Ainsi, elle est chez madame…

— Bourassin, rue Sainte-Anne, la sage-femme que vous avez choisie vous-même.

— En effet, c’est un trajet bien long, bien dangereux. Dans l’état où elle était, comment aura-t-elle supporté cette fatigue ?

— C’est ce dont je suis aussi inquiet que vous-même, monsieur Gaston ; je tremble à la pensée de tous les accidents auxquels elle était exposée, et je suis bien tentée d’aller voir…

— Non, dit le jeune homme en se levant, j’y cours ; j’ai hâte de m’assurer par moi-même de son état ; et puis, pauvre Rita ! l’isolement où elle est doit ajouter encore à la tristesse, aux angoisses dont elle est dévorée.

— Monsieur Gaston, permettez-moi de vous adresser une prière.

— Parlez, Fanny.

— Soyez assez bon pour me faire savoir de ses nouvelles.

— Je vous le promets.

Après une longue hésitation, il reprit avec une anxiété et une appréhension visibles :

— Pas de lettres du comte ?

— Non, monsieur.

— Ah ! Dieu soit loué ! Qu’il tarde huit jours encore ! huit jours, et c’est le salut.

Il partit, reconduit par la femme de chambre, et deux minutes après sa voiture brûlait le pavé.

Restée seule, Fanny se mit à calculer le temps qu’il fallait à M. Gaston de Coursol pour aller à la rue Sainte-Anne et en revenir, après être resté quelque temps près de la comtesse, et elle décida qu’il ne pouvait être de retour avant deux heures.

Elle s’était enfoncée dans un large fauteuil, et, tout en jetant de temps à autre un regard sur la pendule, elle attendait là depuis trois quarts d’heure environ, quand elle entendit résonner le timbre.

Elle se leva pour aller au-devant du visiteur, mais avant qu’elle eût ouvert la porte du salon, un homme faisait irruption dans la chambre avec tous les signes du plus violent désespoir.

C’était Gaston de Coursol.

— Grand Dieu ! monsieur Gaston, qu’avez-vous donc ? lui demanda Fanny effrayée.

Gaston s’arrêta en face d’elle, et la regardant avec la fixité de la folie :

— Je viens de la rue Sainte-Anne, lui dit-il d’une voix défaillante.

— Vous m’effrayez, monsieur, dit Fanny en pâlissant, qu’est-il donc arrivé à madame la comtesse ?

— Ce qui est arrivé ! s’écria le jeune homme, quelque chose d’inouï, d’inexplicable et de si terrible que je ne sais comment je n’ai pas été frappé de folie quand cette femme me l’a révélé.

— Ma maîtresse est malade… en danger de mort peut-être.

— Pis que cela, cent fois pis que cela.

— Pis qu’un danger de mort ! Mais qu’est-ce donc, mon Dieu ?

— La comtesse n’a pas paru chez la sage-femme de la rue Sainte-Anne.

— Que me dites-vous là ? balbutia Fanny, saisie d’un tremblement subit à cette étrange révélation.

— La vérité, l’épouvantable vérité !

— Oh ! mais c’est incroyable, c’est impossible.

— C’est ce que je me suis répété cent fois en revenant ici et pourtant…

Il porta brusquement la main à son front comme saisi d’un éblouissement subit.

Il reprit bientôt avec une espèce de fièvre :

— Comprenez-vous, comprenez-vous ma stupeur, mon effarement ? J’arrive chez cette femme, j’ouvre la bouche, je veux lui parler de la comtesse, et c’est elle qui me demande si je lui amène la personne… dont je lui ai parlé la veille. Cette question tomba sur moi comme un coup de foudre, je la regardais sans pouvoir répondre, le délire s’emparait de mon cerveau. Comment admettre un malheur aussi effroyable, aussi incompréhensible ? Je ne voulais pas y croire ; alors elle me fit voir son appartement et toutes ses pensionnaires ; la comtesse n’y était pas ! Partie d’ici en voiture pour se rendre chez cette femme, elle n’y avait pas paru !… Oh ! c’est affreux ! que faire, mon Dieu ! que faire ?

— C’est terrible en effet, balbutia Fanny altérée, que penser ? À quoi nous résoudre. Où la chercher ? À qui s’adresser pour retrouver sa trace ?

— Et son mari ! son mari qu’on attend depuis un mois et qui sera ici dans quelques jours, comment lui annoncer ?… Que va-t-il se passer quand il rentrera ici, quand il ne trouvera plus sa femme ?

Et, se jetant sur un siège, il plongea dans ses deux mains ses traits défigurés par le désespoir.

On sonna en ce moment à la porte de la maison.

La femme de chambre y courut et revint bientôt, une lettre à la main.

— Une lettre de M. le comte, dit-elle après avoir jeté un coup d’œil sur les caractères de l’adresse et sur le timbre dont elle était revêtue.

Gaston se leva d’un bond.

— Vous êtes sûre qu’elle est du comte ? s’écria-t-il tout bouleversé.

— Je connais parfaitement son écriture et d’ailleurs il n’y a que lui qui puisse écrire d’Amsterdam.

Gaston prit la lettre et la froissant entre ses doigts :

— L’annonce de son retour est là , murmura-t-il, ce retour dont j’ai tant d’intérêt à connaître l’époque, et impossible de rompre ce frêle cachet, impossible de déchirer ce chiffon de papier sous lequel se cache ce que j’ai tant d’intérêt à connaître, c’est-à -dire combien de jours il me reste pour retrouver la pauvre Rita, pour la ramener ici et la sauver du plus épouvantable malheur.

Il achevait à peine de parler quand un léger bruit de pas se fit entendre derrière lui.

Il se retourna ainsi que Fanny et tous deux jetèrent un cri de surprise à l’aspect d’un homme vêtu de noir qui sortait du petit salon attenant à la chambre.

Calme et impassible comme s’il eût été annoncé et introduit par un domestique, l’inconnu s’avança jusqu’à la table et, désignant la lettre du doigt :

— Étrange amoureux que celui qui s’arrête devant un tel obstacle, quand il s’agit de l’honneur et peut-être de la vie de celle qu’il aime, dit-il avec une froide ironie.

Et, regardant fixement Gaston :

— Vous voulez connaître le jour et l’heure du retour du comte de Sinabria, eh bien ! je vais vous le dire.

VI

UN SAUVEUR

Revenu de la surprise où l’avait jetée cette apparition, Fanny dit au mystérieux inconnu :

— Pourriez-vous me dire, monsieur, comment vous vous trouviez dans ce petit salon ?

— De la façon la plus naturelle, belle camériste, répondit celui-ci avec calme ; j’y suis venu par le petit corridor qui aboutit à l’escalier de service.

— Mais, monsieur, la porte du petit salon et celle qui donne sur l’escalier de service étaient fermées à clef.

— Je ne dis pas non, belle camériste.

Et, lui tournant le dos, il se mit à examiner la chambre avec l’apparence du plus vif intérêt.

Son attention s’attacha particulièrement à deux objets, les portraits du comte et de la comtesse de Sinabria.

Le comte était un homme d’environ trente ans, de taille moyenne, les traits pâles, l’air fatigué, la physionomie froide, mais les yeux très-beaux, vifs et intelligents.

Sa jeune femme, représentée en toilette de bal, était une brune aux traits irréguliers, mais d’une originalité saisissante et d’un charme irrésistible. Il y avait dans son attitude, pleine d’abandon, un mélange de distinction, d’indépendance et de grâce familière qui la rendaient infiniment séduisante.

— Délicieusement jolie ! grande dame jusqu’au bout des ongles ! murmura l’inconnu.

Puis, parcourant la chambre du regard :

— Et le nid est digne de l’oiseau.

Il ajouta avec un indéfinissable sourire :

— Comme on comprend que le luxe est son élément naturel et que cette adorable créature ne peut vivre qu’enveloppée de toutes ces élégances !

Gaston de Coursol fit un pas vers lui.

L’inconnu se retourna et attendit.

— Monsieur, lui dit le jeune homme, dois-je considérer comme sérieux l’engagement que vous venez de prendre de me faire connaître l’époque du retour du…

— Du comte de Sinabria, acheva l’inconnu, c’est ce que je vais faire à l’instant même, monsieur.

Il tira de sa poche un canif, l’ouvrit, prit la lettre du comte, introduisit dans un angle de l’enveloppe la lame fine et mince et la fit glisser avec des précautions infinies jusqu’à l’angle opposé.

L’enveloppe était coupée dans son pli avec une merveilleuse netteté.

La femme de chambre voulut se récrier.

— La vie de votre maîtresse ou cette petite indélicatesse, choisissez, lui dit-il en fixant sur elle un regard résolu.

Puis, tirant la lettre de son enveloppe, il la déplia et la parcourut d’un coup d’œil.

— Tenez, dit-il en passant la lettre à Gaston, le comte sera ici dans trois jours.

— Trois jours ! s’écria le jeune homme en se jetant sur la lettre qu’il dévora du regard.

— Et que lui répondra-t-on quand il demandera sa femme ? reprit l’inconnu en regardant fixement Gaston.

— Quoi ! balbutia celui-ci, vous savez…

— Naturellement, puisque j’étais là … et voulez-vous que je vous dise pourquoi, quand vous avez connu la disparition de la comtesse, la pensée ne vous est pas venue d’aller faire votre déclaration à la préfecture de police, comme cela se pratique en pareil cas ? D’abord parce que la comtesse est sur le point de devenir mère, et ensuite parce que le comte, son époux est absent de Paris et même de France, depuis un an.

— C’est une calomnie, monsieur ! s’écria Gaston.

— Si c’est une calomnie, pourquoi donc la comtesse allait-elle chez une sage-femme au lieu de rester ici, au milieu de ses serviteurs, dans ce magnifique hôtel, au sein du luxe et du bien-être dont elle a toujours été entourée et qui lui seraient plus indispensables que jamais ?

Gaston ne répondit pas.

— Vous voyez bien que je sais tout, monsieur ; jouons donc cartes sur table, c’est le seul moyen de sortir de l’abîme effroyable où vous êtes plongés l’un et l’autre et d’où je puis seul vous tirer si je veux m’en mêler.

— Vous ! s’écria Gaston, vous pourriez… Ah ! monsieur, je vous devrais plus que la vie.

Et, saisissant sa main qu’il pressa fiévreusement dans les siennes :

— Monsieur, ah ! monsieur, si vous faisiez cela !

— Je pourrais compter sur votre reconnaissance ?

— Oh ! demandez-moi ce que vous voudrez ; sauvez-la et ce ne sera pas assez de toute ma fortune pour…

— Je vous crois, car, si vous tremblez à la seule pensée de ce mari rentrant dans sa demeure et n’y trouvant plus sa femme, mettant la police sur pied et apprenant l’effroyable vérité, vous faites-vous une idée de ce que doit souffrir votre malheureuse complice quand cette terrible perspective se présente à son esprit ? La voyez-vous seule, éperdue, réfugiée au fond de quelque bouge où elle rêve de suicide peut-être, la voyez-vous évoquer toute tremblante ces sinistres images ? Oui, je crois à votre reconnaissance au cas où je viendrais à vous sauver tous deux.

— Mais c’est impossible !

Il y eut un long silence.

— Écoutez, reprit enfin l’inconnu, le comte sera ici dans trois jours, c’est-à -dire samedi soir à onze heures.

— Oui.

— Eh bien, samedi soir, avant dix heures, la comtesse sera ici.

— Mais vous savez donc où elle est ?

— Je ne sais rien, mais Paris n’a pas de mystère pour moi. Dans quarante-huit heures, je l’aurai sondé jusque dans ses recoins les plus infimes, et j’aurai découvert la comtesse. Seulement…

Il s’interrompit brusquement. Puis il reprit après un moment de réflexion :

— Voilà la question à résoudre ; la comtesse, redoutant sans cesse le retour de son mari, a dû attendre la dernière heure pour se rendre chez la sage-femme ; et il est plus que probable qu’elle est devenue mère au moment où nous parlons. Son état exige donc les plus grands ménagements, et peut-être ne pourrait-elle être transportée ici sans courir risque de la vie. Or, quel parti prendre ? L’exposer à un danger de mort pour la soustraire à la révélation terrible et presque inévitable qui résulterait de son absence, ou bien songer avant tout à sauver sa vie et lui donner tous les soins qui lui sont indispensables en mettant de côté toute autre préoccupation ; telle est la grave question sur laquelle je veux être fixé avant de me mettre à sa recherche.

Le cas était embarrassant.

La première inspiration du jeune homme fut de s’écrier :

— Sauvez-la ! Sa vie avant tout !

Mais après réflexion, il comprit que le premier soin du comte en apprenant la disparition de sa femme serait de lancer à sa recherche les plus habiles limiers de la police, que ceux-ci ne manqueraient pas de la découvrir dans le lieu où elle se croirait en sûreté avec son enfant, et que la révolution qu’elle en éprouverait dans sa situation l’exposerait peut-être à une mort foudroyante.

Après avoir communiqué à l’inconnu les réflexions qui le faisaient hésiter entre deux décisions également effrayantes :

— Je suis incapable de vous donner un avis, lui dit-il enfin, et je ne vois qu’un parti à prendre, c’est de consulter la comtesse elle-même, si Dieu veut que vous la retrouviez, et de vous en rapporter à son inspiration.

— C’est, en effet, le parti le plus sage et le plus prudent, répliqua l’inconnu ; je vais donc me mettre à la recherche de la comtesse, mais sans pouvoir vous affirmer qu’elle sera ici avant son mari, puisque désormais c’est elle qui doit en décider.

— Faites-moi savoir au moins, je vous en supplie, le résultat de vos recherches et l’état dans lequel vous l’aurez trouvée.

— Je vous le promets.

Il fit un mouvement pour sortir ; puis, revenant sur ses pas :

— Dans cette mystérieuse affaire il est un point important à éclaircir.

— Lequel ? demanda vivement Gaston.

— En montant dans le fiacre qui l’amenait chez la sage-femme de la rue Sainte-Anne, la comtesse a donné naturellement cette adresse au cocher, comment se fait-il donc qu’elle ne soit pas arrivée à cette destination ? Il y a évidemment là -dessous une intervention mystérieuse, intéressée… qu’il faut absolument découvrir et que je vous ferai bientôt connaître, je l’espère.

Saluant Gaston de la main, il partit comme il était venu, c’est-à -dire par la porte du petit salon.

VII

MONSIEUR BADOIR

Après avoir traversé le petit salon, le mystérieux visiteur, dans lequel le lecteur a reconnu sir Ralph, s’engagea dans un couloir sombre, au bout duquel il trouva à tâtons une porte qui s’ouvrit d’elle-même à son approche.

Un homme l’attendait derrière cette porte.

C’était François, le cocher du comte de Sinabria.

Il s’inclina devant sir Ralph, qui lui glissa un billet de banque dans la main en lui murmurant ces mots à l’oreille :

— Un mot à la poste dès qu’il y aura du nouveau.

Le cocher salua, et sir Ralph descendit l’escalier plongé dans les ténèbres, comme le corridor qu’il venait de traverser.

Il passa devant la loge du concierge sans rien dire et trouva la porte cochère entr’ouverte.

C’était une attention de François.

Une voiture l’attendait devant l’hôtel, voiture de maître élégante et confortable.

Il s’y jeta en disant à son cocher :

— Rue Cassette, 15.

La voiture partit, et dix minutes après il était arrivé.

C’était une maison de médiocre apparence, dont la porte à un seul battant, le vestibule étroit et l’escalier en bois à balustres lourds et massifs avaient une physionomie claustrale.

— M. Badoir ? demanda sir Ralph à la concierge qui travaillait dans un grand fauteuil, devant un bon feu et à la lueur d’une bonne lampe.

— Au troisième, à droite, répondit la vieille d’une voix pour ainsi dire ouatée, tant elle était calme, reposée et incolore.

Sir Ralph se mit à gravir l’escalier.

Arrivé au troisième étage, il vit à la droite du palier une double porte garnie en cuir vert et capitonnée.

Un paillasson épais, en crin végétal, était jeté au bas de cette porte, dont la mesure avait été prise avec un soin si minutieux, qu’il en touchait exactement les deux montants.

— Simplicité, confort, propreté méticuleuse et régularité mathématique, murmura sir Ralph en examinant chaque détail, on dirait la demeure d’un chanoine. M. Badoir est laïque, mais il est de la fabrique de Saint-Sulpice et il reçoit beaucoup de prêtres, cela se devine avant même d’avoir franchi le seuil de son appartement.

Il tira discrètement le cordon de la sonnette.

La porte s’ouvrit bientôt et il se trouva en face d’une domestique de cinquante ans environ, courte, grasse, à la physionomie calme et discrète, et portant le costume et la coiffure bretonnes.

— M. Badoir est-il chez lui ? demanda sir Ralph.

— Oui, monsieur, répondit la Bretonne avec une légère révérence, mais à cette heure-ci…

— Dites-lui que c’est la personne qui lui a écrit hier et dont il attend la visite.

La servante sortit et revint bientôt.

— Monsieur vous attend, dit-elle à sir Ralph en marchant devant lui une bougie à la main.

Ils traversèrent un salon, dont la cheminée offrait un détail original ; c’était, à droite et à gauche d’une pendule de style Empire, deux flambeaux de bronze doré, garnis de bougies roses, et sous verre, comme la pendule.

La Bretonne ouvrit une porte et sir Ralph entra.

La pièce dans laquelle on l’introduisait était en parfaite harmonie avec le reste.

Elle était vaste, carrée, garnie de douze chaises recouvertes en crin noir, rangées le long du mur avec symétrie, et d’un bureau en acajou devant lequel M. Badoir travaillait à la clarté d’une lampe fort simple, mais excellente, à en juger par la lumière claire et blanche qui en rayonnait.

Un feu de bois flambait dans la cheminée, dont le carreau était soigneusement balayé, et répandait partout une chaleur tempérée.

M. Badoir était un homme de plus de cinquante ans, maigre, nerveux, dont le front large et contracté, les yeux recouverts d’épais sourcils en broussailles, les traits anguleux et la bouche comprimée, dénotaient un esprit positif, un caractère prudent et réfléchi.

C’était tout ce qu’on lisait d’abord sur cette tête impassible.

— Sir Ralph ? demanda-t-il en sondant le visiteur d’un rapide coup d’œil.

Celui-ci s’inclina.

M. Badoir lui fit signe de prendre place sur une chaise, qui avait été approchée par la Bretonne, sans doute.

Sir Ralph se rendit à cette invitation, tout en examinant à la dérobée le personnage auquel il avait affaire.

— Monsieur, dit M. Badoir après avoir attendu un instant, vous me faites savoir par votre lettre que vous avez une grande affaire à me proposer.

Sir Ralph fit un signe affirmatif.

— Je dois vous prévenir tout d’abord, reprit M. Badoir d’un ton bref et un peu cassant, que, s’il s’agit d’argent, je n’en ai pas ; maintenant, parlez. Qu’avez-vous à me dire ?

— Il ne me resterait plus qu’à vous dire adieu si je prenais vos paroles au pied de la lettre, répondit sir Ralph avec calme, car c’est précisément d’argent qu’il s’agit.

— Alors, monsieur, inutile d’aller plus loin ; je n’en ai pas, je vous le répète.

— Hélas ! monsieur, j’ai eu affaire dans ma vie à vingt hommes d’argent, à vingt banquiers, veux-je dire, et tous sans exception ont débuté par la même déclaration : ils n’avaient pas d’argent.

M. Badoir eut un geste plein de hauteur.

— Eh bien ! soit, vous n’avez pas d’argent ; alors, c’est une autre affaire que je vais vous proposer, ou plutôt c’est la même affaire, avec une autre combinaison, d’après laquelle vous pourrez me rendre le même service sans débourser un sou.

— Je vous écoute, monsieur, dit M. Badoir d’un air résigné.

— Monsieur Badoir, reprit le jeune homme, je veux me marier.

— Ah ! fit celui-ci.

— Et, naturellement, je veux faire un riche mariage ; or, étranger et sans relations dans Paris, quelle confiance puis-je inspirer ? Comment pénétrer dans les grandes familles parmi lesquelles je voudrais choisir une épouse. Il y a aujourd’hui tant de chevaliers d’industrie qui, après avoir laissé derrière eux les plus déplorables antécédents, viennent audacieusement étaler à Paris un luxe auquel on se laisse toujours prendre, que je ne veux pas m’exposer à être rangé dans cette triste catégorie. Je ne connais qu’un moyen, pour un étranger, d’être honorablement accueilli dans le monde où je voudrais avoir accès ; ce moyen, c’est d’y être patronné par un homme d’une honorabilité irréprochable, connu pour la pureté de ses mœurs et l’austérité de ses principes religieux, un homme de votre caractère enfin, monsieur Badoir, et voilà le service que j’attends de votre obligeance.

À cette conclusion inattendue, l’air ennuyé et résigné de M. Badoir disparut tout à coup pour faire place à l’expression d’une profonde surprise.

— Moi ! fit-il enfin, stupéfait et indigné à la fois, moi, monsieur Badoir, que je commette l’imprudence de vous patronner, vous que je ne connais pas, dans un monde où je suis estimé et honoré de tous ? Ah çà , qui êtes-vous ? D’où sortez-vous ? De quoi vivez-vous ? Est-ce que je sais rien de tout cela, moi ? Et non-seulement votre situation et vos antécédents, mais l’étrangeté de votre démarche, pour ne pas dire plus, ne peuvent que m’inspirer une extrême défiance ; aussi ne puis-je croire que vous m’adressez sérieusement une pareille demande.

— C’est pourtant ce qu’il y a de plus sérieux, je vous le jure, monsieur Badoir, répliqua tranquillement sir Ralph.

— Eh bien, monsieur, dit sèchement M. Badoir, je refuse.

— Alors, monsieur Badoir, dit le jeune homme en cinglant légèrement sa botte du bout de son stick, je me vois forcé de revenir à ma première idée.

— Quelle est cette idée ?

— C’est de vous emprunter cent mille francs.

— En vérité ! dit M. Badoir avec une impertinente ironie, et sur quel gage ?

Sir Ralph se leva et le regardant froidement en face :

— Sur l’engagement que je prendrai vis-à -vis de vous de ne pas vous envoyer au bagne, monsieur Badoir.

— Misérable ! s’écria le banquier, rouge de colère et d’indignation.

— Asseyez-vous donc, monsieur Badoir, lui dit sir Ralph du ton le plus poli, et causons un peu de la comtesse de Sinabria.

À ce nom, M. Badoir, changeant tout à coup de physionomie, pâlit affreusement et s’affaissa dans son fauteuil.

VIII

UN HOMME SUR LE GRIL

D’abord étourdi sous ce coup de massue, M. Badoir, caractère fortement trempé, recouvra bientôt sa présence d’esprit pour faire face à l’ennemi qui se dressait si inopinément devant lui.

— Monsieur, lui dit-il, je me suis laissé abattre un instant par l’excès de l’indignation, mais je me demande ce que vient faire ici le nom de la comtesse de Sinabria, et je ne puis comprendre que…

Sir Ralph l’interrompit d’un geste :

— Tout à l’heure, monsieur Badoir, lui dit-il, nous aborderons ce sujet… délicat ; mais d’abord, permettez-moi, quoi qu’en puisse souffrir votre modestie, de m’extasier un instant sur votre profonde habileté. Savez-vous qu’il y a du génie dans le choix de votre rue et de la maison que vous habitez ? Savez-vous que l’homme le plus défiant se sentirait tout à coup pénétré de respect et de vénération pour celui qui possède un pareil mobilier, une servante de cette physionomie, une concierge de cette encolure, une porte si béatement capitonnée, un carreau si rouge et si brillant d’encaustique, et enfin, car c’est là le bouquet, ces deux flambeaux sous verre, témoignage si éloquent, si caractéristique de la candeur de votre âme et de l’innocence toute patriarcale de vos mœurs ? Ah ! monsieur Badoir, vous êtes un observateur d’une haute portée, un Balzac pratique, tout simplement, et je vous jure que j’éprouve pour vous une véritable admiration.

— Monsieur, répliqua M. Badoir avec dignité, je me suis logé, meublé et entouré conformément à mes goûts, et les profondes combinaisons qu’il vous plaît de m’attribuer sont bonnes pour les chevaliers d’industrie dont vous parliez tout à l’heure ; ceux-là ont besoin d’avoir constamment un masque sur le visage et de jouer la comédie jusque dans les moindres actes de leur existence.

— Parfaitement raisonné, monsieur Badoir, répliqua sir Ralph sans se départir de son calme, la question est de savoir seulement où vous prenez ces chevaliers d’industrie et c’est ce que je vous mettrai à même de décider tout à l’heure, après vous avoir félicité de deux autres traits de génie, l’idée de vous faire recevoir membre de la fabrique de Saint-Sulpice et celle de vous entourer presque exclusivement d’ecclésiastiques. On a beau crier contre les prêtres, monsieur Badoir, c’est encore parmi eux qu’on trouve le plus de moralité, et les vils coquins qui, comme Tartuffe, prennent le masque de leurs vertus comme la meilleure amorce à jeter aux honnêtes gens qu’ils veulent duper, attestent par cela même la haute estime dont ils ont su se rendre dignes. Et maintenant que j’ai rendu hommage à votre habileté, parlons un peu de la comtesse de Sinabria, votre belle cousine.

— La comtesse, ma parente en effet, répondit M. Badoir avec une froideur pleine de dignité, est une personne dont j’estime trop le caractère pour tolérer que son nom soit mêlé à un pareil entretien.

— Nous l’y mêlerons pourtant, monsieur Badoir, quelle que soit l’estime que je professe moi-même pour sa personne, car non-seulement elle n’est pas aussi étrangère que vous paraissez le croire à l’affaire qui m’amène ici, mais je pense qu’elle contribuera puissamment à son succès.

— Prétention aussi bizarre qu’insensée, monsieur.

Sir Ralph se contenta de sourire.

— Monsieur Badoir, reprit-il, si vous aimez la comtesse de Sinabria autant que vous l’estimez, vous apprendrez avec peine l’étrange aventure dont elle vient d’être victime.

— Victime ! elle, ma cousine, s’écria le banquier avec l’expression d’une vive inquiétude.

— Vous l’ignoriez ? dit sir Ralph avec une imperceptible ironie, je m’en doutais. Eh bien ! monsieur Badoir, voici ce qui est arrivé à cette jeune et belle comtesse… Mais je vous en préviens, cela est si extraordinaire, que vous aurez peine à y croire.

— Dites toujours, monsieur, répliqua M. Badoir en essayant de cacher sous un air de vif intérêt l’agitation à laquelle il était en proie.

— Voici donc l’histoire qu’on raconte : il paraît que la belle comtesse étant enceinte et sur le point de devenir mère…

— C’est impossible, monsieur ! s’écria M. Badoir, ce seul détail prouve tout de suite la fausseté de votre histoire.

— Comment cela, monsieur ?

— La comtesse est la plus honnête femme que je connaisse, et le comte de Sinabria, son mari, est en Hollande depuis plus d’une année.

— Le rapprochement de ces deux faits, cette longue absence et cette prétendue grossesse, impliquent en effet une contradiction flagrante, répondit gravement sir Ralph, quoique pourtant on ait vu quelquefois…

— Je vous répète, monsieur, que c’est impossible.

— Vous paraissez y tenir beaucoup, monsieur.

— Ne s’agit-il pas de l’honneur de ma parente ?

— En effet ; mais admettons un instant cette calomnie et laissez-moi poursuivre mon histoire, malheureusement trop vraie quant à la suite. Dans cette situation tout exceptionnelle, la comtesse, voyant approcher le moment critique et redoutant l’arrivée de son mari, qu’elle attendait chaque jour, résolut de se rendre chez une sage-femme. C’est là , monsieur Badoir, que l’aventure prend une tournure aussi inquiétante que fantastique. Le jour fatal venu, elle attend le soir, fait venir un fiacre, y monte avec peine et, déjà en proie à de cruelles souffrances, donne ordre au cocher de la conduire rue Sainte-Anne, où elle était attendue. Vous croyez, naturellement, qu’elle est arrivée rue Sainte-Anne ? Eh bien, pas du tout, elle n’y a pas paru, et, depuis deux jours qu’elle a quitté son hôtel, on ne sait ce qu’elle est devenue. Eh bien, que dites-vous de cela, monsieur Badoir ?

Le banquier fut un instant sans pouvoir répondre. Par un immense effort de volonté, il parvint à imprimer à ses traits un calme imperturbable ; mais un léger tremblement trahissait ce qui se passait en lui et démentait cette apparente tranquillité.

— Eh ! monsieur, dit-il enfin d’une voix altérée, je ne nie pas la disparition momentanée de la comtesse, et j’avoue que je ne sais comment l’expliquer ; mais quant à la façon dont on interprète son absence, je n’hésite pas à déclarer qu’elle est invraisemblable, absurde, inadmissible.

— Je le crois comme vous, monsieur Badoir, répliqua sir Ralph ; au reste, c’est un point sur lequel on ne tardera pas à être fixé.

— Comment cela ? demanda le banquier avec une vivacité qu’il regretta aussitôt, car il reprit en changeant de ton :

— Comment espère-t-on arriver à découvrir…

— Grâce à une circonstance vraiment providentielle.

— Ah ! fit M. Badoir.

— Une fruitière qui demeure presque en face de l’hôtel de Sinabria a distingué le numéro du fiacre sur une de ses lanternes et l’a retenu, parce qu’il correspondait précisément à celui que venait de tirer son fils, conscrit de cette année.

— Étrange fatalité !… étrange et heureuse, balbutia M. Badoir, auquel il devenait de plus en plus difficile de dissimuler son trouble.

— Cette circonstance… heureuse, comme vous dites, ayant été aussitôt portée à la connaissance du commissaire de police, le mystère qui entoure cette inquiétante disparition sera, sans nul doute, éclairci d’ici ce soir.

Une pâleur subite se répandit sur les traits de M. Badoir à ces derniers mots.

— Oui, oui, balbutia-t-il en essayant un sourire qui ne produisit qu’une affreuse contraction de la bouche, il est impossible qu’avec ce numéro on ne découvre pas ce soir… oui, ce soir…

Il fut brusquement interrompu par un éclat de rire dont l’expression méphistophélique le fit frissonner.

— Qu’avez-vous donc, monsieur ? dit-il à sir Ralph, qui le regardait sans cesser de rire.

— Ah çà ! monsieur Badoir, s’écria celui-ci, vous ne voyez donc pas que, depuis une heure, je vous fouille le cœur et l’âme comme un chirurgien fouille une plaie du bout de son scalpel ? Vous ne comprenez donc pas que j’appelle tour à tour sur votre visage le trouble et la pâleur, la terreur et l’angoisse pour y saisir la preuve de votre crime ? Je vous ai menti en vous parlant de ce numéro de fiacre et des indications qu’il allait fournir à la police. La police, non, ce n’est pas elle que vous avez à craindre en ce moment, mais un homme non moins perspicace, tout aussi redoutable, et cet homme, c’est moi !

IX

LE MASQUE TOMBE

M. Badoir contemplait sir Ralph avec une expression de stupeur et d’ahurissement qu’il ne songeait même pas à dissimuler.

Celui-ci n’était plus le même homme, il semblait transfiguré.

Une vapeur incandescente semblait jaillir de son regard, d’où se dégageait une audace indomptable et froide, une résolution implacable, une pénétration presque infaillible et une indifférence du danger qui trahissait tout un passé de luttes et de violences.

Après avoir magnétisé le banquier au point de le contraindre à déposer son masque et à renoncer à dissimuler ses impressions, il reprit :

— Non, monsieur Badoir, la police ne sait rien et ne saura rien, quant à présent du moins, car la vie d’une femme et l’honneur d’une famille sont en jeu dans cette affaire, et, à moins qu’on m’y contraigne plus tard, je veux éviter un scandale. Mais moi, je sais ce que la police ignore, je sais, non le numéro du fiacre qui a enlevé la comtesse de Sinabria, mais mieux que cela, car je connais le cocher lui-même.

M. Badoir plongea brusquement son visage dans ses deux mains.

Il se sentit pâlir et ne voulait pas laisser voir son émotion.

— Cela ne veut pas dire qu’il soit à ma discrétion et qu’il m’ait révélé la retraite où il a conduit la comtesse, dit sir Ralph en observant le banquier à la dérobée ; non, je vous l’avoue, je n’ai pu lui arracher son secret, qui lui a été largement payé, sans doute, pour qu’il ne le trahisse pas, et c’est sur vous seul que j’ai compté pour être renseigné sur ce point.

M. Badoir releva la tête et sir Ralph remarqua que le trouble qui, tout à l’heure, bouleversait son visage, se dissipait rapidement sous l’influence de ces dernières paroles.

Un sourire ironique se dessina sur les lèvres du jeune homme, et il attendit.

Quand il se sentit tout à fait maître de lui-même, M. Badoir se tourna vers sir Ralph, et du ton le plus dégagé :

— Monsieur, lui dit-il, je suis vivement ému de la disparition de la comtesse de Sinabria et des dangers auxquels elle doit être exposée, car elle est évidemment victime de quelque guet-apens ; j’en suis ému au point d’avoir divagué plusieurs fois en vous écoutant, comme vous l’avez pu voir ; aussi suis-je désolé de ne pouvoir vous donner aucun renseignement sur cette triste aventure, que j’ignorais encore il y a une heure.

— Non-seulement, je vous croyais parfaitement renseigné sur cette affaire, reprit sir Ralph, mais je pousse même la franchise jusqu’à vous avouer que je n’étais pas éloigné de vous croire le complice, peut-être même l’instigateur de l’infâme guet-apens que vous déplorez comme moi.

— Monsieur ! s’écria M. Badoir qui se rassurait de plus en plus.

— Continuons de causer tranquillement, monsieur Badoir, dit sir Ralph d’un ton plein de bonhomie, et laissez-moi vous dire sur quels arguments je basais ma supposition.

— Hâtez-vous donc, monsieur, car je n’ai pas de temps à perdre.

— Je serai bref. Vous êtes riche, fort riche, monsieur Badoir, car l’opinion publique vous attribue un million de fortune, joli chiffre pour un homme qui est venu à Paris en sabots, comme il s’en vante parfois ; mais, toujours au dire de l’opinion, vous êtes aussi cupide que riche, vos désirs insatiables n’ont pas de limites et aucun scrupule ne vous arrête quand il s’agit d’accroître cette fortune, déjà si considérable.

M. Badoir voulut s’emporter.

Sir Ralph se hâta de lui couper la parole et poursuivit :

— Or, supposons que vous ayez un oncle à Calcutta.

M. Badoir tressaillit et parut frappé de stupeur.

Sir Ralph n’eut pas l’air de s’en apercevoir et continua :

— Supposons qu’inspiré par cette dévorante cupidité, vous ayez pris des informations sur cet oncle, auquel personne ne songeait dans votre famille, qu’on vous ait répondu : 1° qu’il était riche de sept à huit millions ; 2° qu’il était resté célibataire. Supposons encore, car on peut tout supposer, que vous et votre jeune cousine, la comtesse de Sinabria, représentiez à vous deux une des trois têtes ayant droit à cet immense héritage, il est évident que votre intérêt était de supprimer cette cohéritière et naturellement l’enfant qui naîtrait d’elle, si le malheur voulait qu’elle en eût un.

M. Badoir avait de nouveau perdu toute son assurance. Il semblait être sous l’influence d’un mauvais rêve.

— Je dis que tel était votre intérêt, poursuivit sir Ralph ; restait à savoir si tels étaient vos instincts et si vous étiez homme à sacrifier l’héritière pour conquérir l’héritage. C’est ce que je voulais savoir. Je m’informai, j’épiai, j’observai, et après avoir soumis votre caractère à une minutieuse analyse, après vous avoir fait poser devant moi comme l’accusé devant la cour, je me répondis à moi-même : Sur mon honneur et sur ma conscience, oui, M. Badoir est coupable, c’est lui qui a commis le crime.

Le banquier se leva brusquement et se mit à marcher à grands pas dans son cabinet.

Le sang lui était monté tout à coup à la tête, il étouffait.

Il avait besoin de mouvement. Il lui semblait sentir les symptômes de l’apoplexie.

Sir Ralph le regardait avec un calme qui ne faisait qu’accroître son supplice.

Quand, au bout de quelques minutes, il eut recouvré un peu de sang-froid :

— Monsieur, dit-il à sir Ralph, je ne prendrai pas la peine de réfuter une imputation basée sur des hypothèses aussi fausses, aussi absurdes l’une que l’autre.

— Eh bien, moi, monsieur, répliqua sir Ralph, je me donnerai la peine de vous apprendre comment s’est accompli l’enlèvement de la comtesse de Sinabria. Connaissez-vous François, monsieur Badoir ?

— Nullement, monsieur.

— Vous avez la mémoire courte, monsieur, car c’est ce François, cocher du comte de Sinabria, qui, ayant surpris le secret que sa maîtresse prenait tant de peine à dissimuler, vous en a fait la confidence, confidence habilement provoquée et largement payée par vous : c’est encore lui qui, ayant surpris entre Fanny et sa maîtresse un entretien dans lequel se décidaient le jour et l’heure où celle-ci quitterait son hôtel pour se rendre en fiacre chez la sage-femme de la rue Sainte-Anne, se chargea d’avoir tous les soirs, à quelques pas de l’hôtel, vers l’époque désignée par la comtesse, un fiacre dont le cocher avait reçu d’avance vos instructions ; et ces instructions, voulez-vous que je vous dise en quoi elles consistaient ? Conduire la comtesse, qui ne connaît pas Paris, à l’extrémité de Plaisance, dans une masure isolée, habitée par la famille du cocher, une famille de bandits, dont la consigne était de n’appeler ni sage-femme, ni garde-malade, précaution excellente pour être promptement débarrassé des deux héritiers : la mère et l’enfant.

Voilà la vérité sur la disparition de la comtesse de Sinabria, monsieur Badoir ; le cocher n’a rien dit, mais François m’a tout conté. Et maintenant, il ne me reste plus qu’à faire connaître l’histoire à la préfecture de police, avec l’indication du lieu où l’on trouvera la victime ; si vos intentions ont été exactement suivies, on y trouvera deux cadavres, et alors, monsieur Badoir, je n’ai pas besoin de vous dire ce qui vous attend ; ce n’est pas au bagne que vous iriez, comme je vous le disais tout à l’heure, mais plus haut.

Sir Ralph se tut.

M. Badoir, cette fois, ne tenta pas de répondre.

Il était livide et fixait sur le jeune homme un regard halluciné.

Cinq minutes s’écoulèrent ainsi ; ce fut sir Ralph qui rompit le silence.

— Monsieur Badoir, dit-il d’un air dégagé et presque souriant, voilà bien des bavardages et des divagations ; revenons donc, je vous prie, à notre affaire. Voyons, je vous disais que vous pouviez m’être utile, soit en me prêtant cent mille francs, indispensables pour me poser dans le monde, soit en me présentant dans certaines familles, où le patronage d’un homme aussi estimé, aussi recommandable que vous me vaudra le meilleur accueil et me mettra à même de contracter un brillant mariage. Trouvez-vous ces prétentions déraisonnables et, dans le cas contraire, quel est celui de ces deux services qu’il vous convient de me rendre ?

Après un moment de silence, pendant lequel il se demanda sans doute sur quel ton il devait le prendre avec celui qui venait lui déclarer si ouvertement la guerre, M. Badoir comprit que la prudence lui commandait de courber la tête et d’accepter sa défaite.

— Quant aux cent mille francs, répondit-il, je vous assure qu’il me serait difficile de les trouver et qu’on vous a singulièrement exagéré l’état de ma fortune.

— Je vous crois sur parole, n’en parlons donc plus.

— Pour ce qui est de vous présenter dans le monde, vous devez savoir, puisque mes habitudes vous sont si bien connues, que je n’y vais presque jamais.

— Je le sais, mais vous allez fréquemment chez les différents membres de votre famille.

— Et c’est là que vous voulez être présenté ? s’écria Badoir en frissonnant.

— Oui, car c’est là qu’est la jeune fille dont je veux faire ma femme, la plus délicieuse créature qui se puisse rêver, une enfant, un ange, une fée tout à la fois.

M. Badoir était atterré.

— Ça ou cent mille francs, décidez, dit sir Ralph d’un ton résolu.

Après une longue hésitation, M. Badoir répondit en détournant les yeux et en rougissant légèrement :

— Eh bien… je vous présenterai… Mais le nom du parent qui…

— Je vous le ferai connaître dans quelques jours, répondit sir Ralph.

Il ajouta en se levant :

— Quant à la comtesse, dans quarante-huit heures elle sera morte ou sauvée, je vous le ferai savoir aussitôt.

X

UNE FAMILLE ASSORTIE

En traversant le salon, reconduit par M. Badoir, sir Ralph dit à celui-ci, en lui montrant les flambeaux qui l’avaient frappé !