Amédée Guiard

LE CARNET INTIME DE GUERRE

Pages actuelles

1914-1917

(1917)

PRÉFACE

de Maurice BARRÈS

de l’Académie Française

« Chaque fois que j’ai fait lire les lettres de mon fils, j’ai constaté un regain de courage et d’espérance. Comment douter d’un pays qui compte de tels enfants ? »

Ainsi parlait une mère en deuil, et sa parole était vraie. C’est ce point de vue que je prends pour écrire sur les écrivains morts au champ d’honneur et pour puiser dans leurs carnets de guerre. Je ne crois pas m’éloigner de l’utilité immédiate. Quand nous leur apportons notre hommage, nous continuons notre tâche patriotique ; nous peignons la plus haute vie morale de ces terribles années. Je n’apporte sur eux rien de complet, de rond, de total ; plus tard on aura cette piété attentive ; aujourd’hui je me hâte de saisir quelques traits principaux pour empêcher qu’ils se perdent, et je verse dans la circulation des idées le sublime que des confidences ont mis à ma disposition.

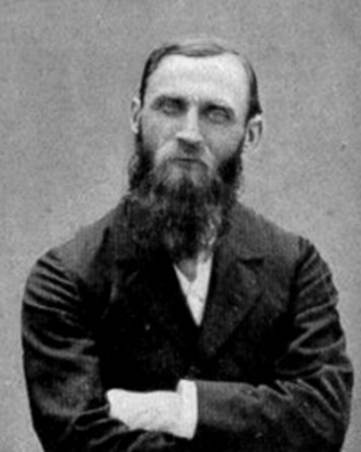

Voulez-vous aujourd’hui quelques notes exactes sur Amédée Guiard, docteur ès-lettres, écrivain brillant et savant, mobilisé dans la réserve de la territoriale, qui, d’abord garde-voie, voulut partir au front et mourut pour la France à 44 ans, le 28 septembre 1915, à Neuville-Saint-Vaast.

De la tranchée, il m’avait écrit pour me recommander la mémoire d’un autre écrivain, glorieusement tombé, son ami Henry du Roure, et maintenant c’est un de ses amis, M. Léonard Constant, professeur de philosophie à Pau, qui va m’aider à fixer sa figure. Quelle chaîne émouvante d’amitiés ! Des lumières surgissent de tous les coins de la France, qui nous font voir un nouveau monde intérieur et les parties les plus profondes de l’âme.

« J’ai fait la connaissance d’Amédée Guiard, m’écrit M. Léonard Constant, au Sillon, parmi les amis de Marc Sangnier, au côté d’Henry du Roure, voici de cela douze ans. Je le revois toujours, tel que je l’ai rencontré cette première fois, dans l’île Saint-Louis. Il conduisait, avec Gabriel et François Laurentie, une caravane de promeneurs, avides d’apprendre l’histoire de leur vieux Paris en découvrant nos musées, nos églises, nos vieux hôtels. Son érudition était très vaste et très sûre, mais son aisance à s’en servir plus étonnante encore. Le moins pédant et le moins pontifiant des hommes, il était une histoire et une anthologie vivantes et plaisantes, consacrées au culte du passé français. Au Sillon et dans nos milieux populaires de jeunes catholiques républicains, sa conversation, ses conférences toujours illustrées d’images saisissantes jouaient un peu le rôle que tiennent dans les lycées et collèges de France les beaux manuels d’histoire d’Albert Malet – Albert Malet, professeur à Louis-le-Grand, un de nos maîtres les plus aimés, qui était devenu en ces dernières années, à la Jeune République, notre camarade de combat et qui est tombé, lui aussi, au champ d’honneur, après avoir prophétisé dès 1912, dans une conférence sur la Serbie, la grande guerre de revanche où il devait mourir ! »

Je recopie ce texte et j’y trouve avec émotion tous ces beaux noms d’hommes d’étude morts pour la France : Henry du Roure, Albert Malet, les deux frères Laurentie. C’est une occasion de maintenir notre regard sur ce milieu du Sillon, cénacle à la fois religieux et politique, où des âmes se formèrent. Écoutez l’un de ces jeunes philosophes nous parler sur la tombe de ses amis.

Avant de se jeter dans la mêlée des idées sociales et des partis politiques, le Sillon avait été un mouvement et une méthode d’éducation populaire. Fidèle jusqu’au bout à sa vieille amitié pour Marc Sangnier, Guiard est surtout resté l’homme de cette première activité sociale. Il fut longtemps précepteur, puis en dernier lieu professeur à l’école Sainte-Croix de Neuilly. L’enseignement était son gagne-pain, sa vocation, son apostolat. Quand il en avait fini avec ses élèves, il enseignait dans les cercles d’études, dans les Instituts populaires, dans les journaux, les revues et les almanachs sillonistes. Contes, récits, dialogues comiques, il a écrit énormément par petits bouts, au jour le jour, monnayant son savoir et ses inventions pittoresques, aussi étranger qu’il est possible à la vanité littéraire et même à l’ambition de construire une œuvre.

Pourtant il connaissait la mission des dignes écrivains ; dans son apparente dispersion, il ne crut jamais que la poésie fût un jeu, et même il étudia théoriquement « la Fonction du poète ». Sous ce titre, il a consacré à Victor Hugo un ouvrage où il étudie la haute idée que ce génie osa se faire de son rôle et les défaillances qui l’empêchèrent de réaliser, dans son cœur, trop pareil aux nôtres, ce qu’avait su concevoir sa splendide imagination. La Fonction du poète est l’une des deux thèses de doctorat que Guiard soutint en Sorbonne. La seconde est consacrée à Victor Hugo et Virgile ; il y dénombre les passages multiples où le poète de la Légende des Siècles s’inspire de l’Énéide et surtout des Bucoliques et des Géorgiques. C’est une recherche d’un grand goût, qui devait tenter un humaniste, et que l’on aimerait qu’un disciple de Mistral vînt à son tour enrichir des échos que le pâtre de Maillane donne au pâtre de Mantoue. Je viens d’ouvrir ce bel ouvrage. Ah ! jours d’été d’après la guerre, quand pourrai-je me promener avec ce livre plein de songes aux bords de la Moselle, où le petit Claude Gellée menait paître ses bêtes, non loin de la maison familiale des aïeux de Victor Hugo ?

Parfois Guiard tourna du côté du théâtre ses curiosités érudites et précieuses. Il a tiré des vieux textes du moyen âge un Mystère de Saint Denis, pour le faire jouer avec grand succès au profit d’un Institut populaire endetté. Mais satisfait, me disent ses amis, des quatre ou cinq mille francs que son adaptation rapporta, il ne voulut jamais en recopier les brouillons. Du moins les curieux pourront-ils se procurer de beaux fragments de l’Ion d’Euripide, et des Oiseaux d’Aristophane, qu’il traduisit pour les élèves de Sainte-Croix. Il avait la passion de la littérature grecque. C’est sous sa direction que fut représentée, dans le même collège, l’Iphigénie de Jean Moréas.

Je me rappelle cette après-midi à laquelle j’assistais, ne sachant rien d’Amédée Guiard, fort étonné de l’initiative et de la réussite, et cherchant avec admiration par quel concours de circonstances ce bel hommage posthume était rendu à mon cher ami Moréas. Le professeur de dessin, un jeune élève de Cormon, M. Boismard, avait composé pour le programme une figure d’une simplicité tout antique, naïve et délicieuse. M. Boismard, lui aussi, vient de mourir au champ d’honneur. Il y avait dans l’assistance le charmant André Lafon, mort depuis, lui aussi, pour la France.

André Lafon était maître répétiteur à Sainte-Croix, au côté du professeur Amédée Guiard. Il est curieux que du même collège soient sortis les deux romans les plus vrais et les plus touchants, qui depuis Dickens et Daudet nous aient raconté les misères ou les scrupules des enfants délicats dans les internats. Dans le temps où André Lafon publiait l’Élève Gilles, Amédée Guiard écrivait Antone Ramon, recueil d’observations sur le mystère de l’adolescence, œuvre que seul pouvait donner un homme qui a gardé, sous sa vieille expérience de professeur, un cœur jeune, une âme pure d’enfant et un peu la gaminerie d’un potache.

Sur ce dernier point, tous les amis de Guiard insistent. Le Bulletin de Sainte-Croix, dans la belle page de Requiem qu’il lui consacre, nous parle de ses austérités, puis ajoute : « C’était un vrai moine dans le monde ; mais cette partie de lui-même se dissimulait : la gaieté et l’originalité de ses saillies amusaient ses auditeurs, élèves ou collègues, qui ne se doutaient pas toujours qu’elles sortaient d’un sol labouré par la mortification. » Et Léonard Constant nous définit la verve « bonne enfant » de Guiard, « faite surtout de ses souvenirs et de son imagination, qui savait établir les rapprochements les plus inattendus et les plus amusants. Mais peut-être Guiard souffrait-il parfois d’être un peu trop considéré comme le poète comique de notre petit monde, car il avait une âme profonde et tendre. »

Le lecteur trouve peut-être que je m’attarde dans des explications minutieuses sur des hommes qu’il ne connaît guère. Mais d’abord, ces hommes, nous les aimons et nous désirons les connaître, parce qu’ils sont morts pour la France, et puis nous allons maintenant, après ces préparations, voir dans un texte magnifique de quelle manière Guiard, quand il fit son sacrifice, tout en restant le même, s’était héroïsé. Une page, que nous n’oublierons jamais, va nous laisser reconnaître, sous des habits de reine, cette verve, hier « bonne enfant », et cette imagination « qui savait établir entre ses inventions et ses souvenirs des rapports inattendus ».

J’ouvre le carnet de guerre d’Amédée Guiard, et j’y trouve, datée du 14 septembre 1915, c’est-à-dire de dix jours avant sa mort, une fresque digne des murs du Campo-Santo de Pise, une série d’images philosophiques et terribles sur la mort.

Le morceau, commencé par un soldat qui note ce qu’il voit, continué par un grand lettré qui songe, se termine dans la prière du chrétien se haussant jusqu’à l’acceptation. Que ces étapes sont vraies et nobles ! Que c’est beau de suivre ce soulèvement d’une âme qui s’analyse et qui mesure la destinée humaine sereinement au milieu des horreurs.

Dix jours après, le 28 septembre 1915, à Neuville-Saint-Vaast, la compagnie de Guiard attendait dans la tranchée le signal de l’assaut. À cette minute, il fut atteint légèrement par un éclat d’obus. Il voulut rester avec les jeunes soldats de son escouade ; le lieutenant lui commanda d’aller se faire panser au poste de secours. Bientôt la compagnie s’élança hors de la tranchée. Lui, cependant, tout impatient, sitôt pansé, se hâtait pour rejoindre ses camarades ; mais les Allemands exécutaient de formidables tirs de barrage, sous lesquels il disparut.

Amédée Guiard est inhumé au cimetière militaire de la ferme La Motte, au Mont-Saint-Eloy. Je ne doute pas qu’à l’Académie nous n’inscrivions sur nos listes de gloire[1] ce vaillant homme de lettres qui a mené une vie de labeur et de dévouement entre sa sœur et son frère, aujourd’hui aumônier militaire. Son œuvre est pleine d’éruditions précieuses, et son carnet de guerre contient des pages immortelles, propres à donner la mesure de la grandeur française dans cette guerre.

MAURICE BARRÈS

de l’Académie française.

Introduction

Ce Carnet intime de guerre, rédigé au crayon, dans la tranchée, du 6 août au 27 septembre 1915, Amédée Guiard ne l’avait écrit que pour lui-même. Dans cette forme précise, ses méditations et examens de conscience prenaient, comme moyens de perfectionnement, toute leur valeur. Sa mort glorieuse y a mis fin, et ce qu’il en a laissé demeure pour nous faire connaître jusqu’où, à la veille de quitter cette terre, s’était élevée cette âme d’élite.

Et pourtant la vie des tranchées, avec ses terribles fatigues et ses minuties absorbantes, sans parler des préoccupations de toute nature qui assaillent le soldat au front, ne permettait guère le recueillement. Mais cette âme était depuis trop longtemps maîtresse d’elle-même et du corps qu’elle animait pour se laisser absorber ni même distraire par les plus puissantes diversions, ou abattre par la fatigue. Dans les plus durs moments d’épuisement physique, quand arrivait l’heure du repos, dont ses camarades, jeunes cependant et plus vigoureux, se hâtaient de profiter, Amédée Guiard méditait. Le sommeil ne pouvait avoir raison de lui qu’en le surprenant, et en lui faisant tomber, comme le soir du 18 septembre, le crayon des mains.

On verra comment il concevait le rôle du soldat chrétien et comment il l’a vécu. Lui qui s’était montré, dans la vie civile, si épris d’une fière indépendance, il ne cesse d’exalter l’obéissance, cette grande vertu militaire, fondement de toutes les autres. Incapable d’ambition, il est capable de tous les dévouements, et prêt d’ailleurs à tout, dans une sérénité que ne troublent ni l’impatience des permissions, ni la crainte de la mort, et qui ne s’émeut même pas sous les torpilles qui effarent les autres. Il s’en va un dimanche à la recherche d’une tombe, dans les ruines de Neuville-Saint-Vaast : le bombardement est tel que personne ne veut se risquer, même un instant, à sortir avec lui.

Mais si le Carnet intime nous fournit ces détails et d’autres semblables, ce n’est qu’au hasard du récit, et il faut, pour les relever et les admirer, être sur ses gardes, car jamais le texte ne les mettra en valeur. L’âme d’un saint, dans son ascension vers Dieu, ne s’occupe pas des sommets qu’elle a gravis, et ne regarde que ceux qui lui restent à gravir. D’autant plus humble qu’elle est arrivée plus haut, elle ne s’examine que pour se trouver en défaut, là même où elle approche le plus de la perfection. Les scrupules d’Amédée Guiard, ses exigences toujours croissantes envers lui-même, ne s’expliquent pas autrement.

Il ne cessait de s’examiner et de méditer que pour penser aux autres. La prière de cette âme de catholique s’étendait tout naturellement et sans effort, et sans omission, non pas seulement à ses soldats, et à la France, ou à la Belgique et à la Serbie martyres, mais à l’Angleterre, à l’Italie, à la Russie. Il était d’autre part impossible que ce saint ne fût pas un apôtre. Se montrer chrétien dans sa vie et par ses pratiques de piété est la première forme de l’apostolat, et c’est un exemple qu’il avait soif de donner. Telle page du Carnet intime groupe, en vue de l’action à exercer, ses observations précises, au point de vue religieux, sur les soldats de son escouade. Mais il cherchait surtout, lui, le Silloniste de la première heure, à inspirer à ses hommes un peu de cet amour mutuel qui doit être la grande vertu du chrétien. Ce qu’il poursuivait dans le « système D », c’était l’égoïsme, dont il provient, et qu’il développe. On trouvera rappelé quelque part le rêve du P. Gratry, imaginant une cité où tout le monde s’aimerait, et il rêvait lui-même d’une armée semblable à cette cité-là. Ses méditations s’élevaient ainsi jusqu’aux questions les plus graves et les plus hautes, et en particulier à celle qu’il avait tant à cœur de voir heureusement résoudre, celle de l’accord de l’État et de la Religion, pour le bonheur et la prospérité de la France.

L’Église et la France, il était leur soldat et s’était donné à elles tout entier. Il a vécu pour elles, et c’est pour elles que, sacrifiant tout, il a cherché le péril et couru au-devant de la mort[2], pour que Dieu donnât la victoire à notre pays, et pour que notre pays se rapprochât de Dieu.

P.G.

Carnet

intime de guerre

Vendredi 6 août 1915. – J’ai voulu commencer aujourd’hui ce cahier intime. Je ne l’ai pu. Pourquoi ? Pour cent minuties dont chacune n’aurait pas dû m’arrêter, mais c’est l’armée. On vous appelle, il n’y a qu’un devoir, répondre immédiatement : « Présent », comme le jeune Samuel : « Adsum ! ». Tant pis pour le cahier intime. L’obéissance d’abord.

Samedi 7 août 1915. – Cantonnement consigné : au lieu d’aller à l’église, je vais me recueillir en écrivant mon journal intime. Plusieurs fois déjà le cas s’est posé pour moi. Un ordre défend de quitter le cantonnement. Puis-je l’enfreindre pour aller à l’église ? Je l’ai fait sans scrupule à Louvencourt et ailleurs pour aller à une messe du matin. Il est vrai que c’était à une heure qui ne troublait pas mes fonctions, ou à peine. Et surtout j’estimais que la communion m’était nécessaire. C’est le pain de l’âme. On ne me supprime pas le pain du corps ; on ne doit pas non plus me supprimer le pain de l’âme. Si on le fait, c’est par inconscience ou ignorance, et je me crois le droit d’initiative pour éviter l’affaiblissement qui en pourrait résulter.

Et pourtant il reste qu’il y a une infraction, et que je dois être, comme chrétien, un modèle de discipline. C’est si vrai que si je vais en marche un dimanche, je ne refuserai pas la marche pour l’assistance à la messe qui est cependant un devoir strict. Pourquoi ? Parce que le haut commandement est responsable ; s’il croit devoir m’exercer à la marche même le dimanche, c’est qu’il y voit une utilité pour la défense nationale. Dès lors je retombe dans le cas cité par Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Si votre âne tombe dans un puits le jour du sabbat, attendrez-vous le lendemain pour le retirer ? »

Il n’y aurait en ce point qu’à suivre les indications d’un Directeur, mais en campagne on n’a pas toujours le temps ni l’occasion de causer avec un aumônier.

Dimanche 8 août 1915. – Fête de la Portioncule. – La journée a été assez morne. Fatigue physique, marche, exercices. Assistance à la messe et au salut.

L’église d’Izel-lez-Hameau, église gothique simple, possède un grand Christ en bois sculpté suspendu au fond du chœur et dominant ainsi le maître-autel. Jamais je n’ai tant compris la sagesse de l’Église interdisant les Christs aux bras rapprochés des Jansénistes. Aujourd’hui que l’Europe est en feu et que le Très Saint Père lance en vain des appels à la paix, ces bras largement ouverts du Christ rappellent qu’il est mort pour tous, que son commandement nouveau a été : « Aimez-vous les uns les autres. »

Le soir, à la nuit tombante, dans cette église solitaire, il semble également appeler à lui tous les soldats ; c’est un geste de pardon et de protection pour la France. Pourquoi n’y répondre pas ?

Pourquoi ? Parce que nous avons peur. Les Français sont tellement sociables que, par crainte de déplaire, ils préfèrent s’abstenir de propagande. Nous attendons toujours le moment favorable au lieu de le faire naître. C’est une erreur de croire qu’au front tous les esprits sont préoccupés de la mort, de l’au-delà. On songe plutôt à la vie civile, à la tranquillité et aux joies de la paix. Il faudrait profiter des circonstances pour éveiller dans les âmes le souci de la mort.

Robert Vigier avait raison d’appeler la Mort : « Notre sœur la Mort. » C’est une sœur familière, discrète, tellement mêlée à la vie journalière que sa présence en devient insensible. C’est notre sœur à tous. Elle s’occupe de l’un aujourd’hui, demain de l’autre, et la surprise des disparitions est vite épuisée.

Mardi 10 août 1915. – Izel-lez-Hameau. – D’instinct, de ce cahier intime je fais un cahier religieux. C’est que la vie religieuse est tout, à l’heure actuelle. Que pouvons-nous par nous-mêmes ? Rien. Une expérience de quelques mois m’a suffisamment prouvé notre impuissance. Qu’est-ce qu’un soldat dans la tranchée ? Une balle bien ajustée, moins que cela, un éclat d’obus ou de torpille, moins que cela, un ou deux jours de mauvaise nourriture ou de mauvaise eau, et le soldat est évacué, c’est-à-dire qu’il n’est plus utile. Une bombe dans la tranchée, et voilà trois morts et plusieurs blessés. Résultat : une section démolie à renforcer ou à remplacer. Et dans une attaque on voit tout de suite ce que devient la colonne, pour peu qu’elle tombe sous un feu d’artillerie ou d’infanterie. Quelques officiers à terre, et l’élan peut être rompu.

Il est vrai que ce qui fait la faiblesse fait aussi la force. Comme il suffit d’un obus pour démolir une section, il suffit d’un soldat énergique, d’une parole heureuse, d’un geste, pour entraîner ce qui reste d’une colonne d’attaque, et déterminer le recul des ennemis ; un emplacement heureux, et quelques soldats arrêteront une section. Aussi, puisque tout dépend d’un ensemble de circonstances qu’on ne peut prévoir, est-il tout naturel qu’on s’adresse à Celui de qui dépendent toutes ces circonstances, à Dieu.

Mais Il n’est pas solitaire dans l’immense ciel. Entre Lui et nous il y a l’immense échelle des esprits qui veillent sur nous, et surtout, ce qu’on oublie trop, ce Dieu s’est fait homme pour nous racheter, et sa Mère est notre Avocate naturelle.

Et cependant j’ai besoin de me recueillir en écrivant pour songer à cette fête du 15 août, à l’Assomption, que je devrais avoir perpétuellement à l’esprit. La vie militaire, avec ses mille petits travaux, me distrait de cette grande pensée. Pourtant elle subsiste en moi. Je puis faire mon sac, donner l’heure à un camarade, aller à la cuisine, répondre à une demande de renseignements, faire ma toilette, chercher des poux, que sais-je ? sans que cette pensée de fond m’abandonne réellement.

Les autres années, c’était l’époque des vacances, l’époque de la liberté. Je pouvais dire mon chapelet, m’évader du monde pour me recueillir à l’église. Cette année, bien que les conditions soient changées, n’est-ce pas une année où il faut prier davantage, prier pour nous qui sommes envahis, prier pour nos alliés : pour la pauvre Russie, à l’heure présente si éprouvée, pour l’Italie, afin qu’elle se réconcilie avec le Très Saint Père, pour l’Angleterre, afin qu’elle revienne généreusement au culte catholique complet ?

Car nous vivons ici à Izel dans le calme, tout préoccupés de notre santé et de nos aises, et cependant de grands événements se préparent. Entre le 15 août et le 2 septembre, entre l’Assomption et la Nativité de la Sainte Vierge, qu’est-ce qui se passera ? Il n’y a pas à se tourmenter, c’est vrai, mais à prier. Ô Vierge Sainte, priez pour la France ; puisque vous êtes notre Reine, sauvez votre Royaume.

Mercredi 11 août 1915. – Izel-lez-Hameau. – C’est l’anniversaire de la mort de mon père. Je ne puis m’empêcher de rapprocher ma conduite d’alors de celle qu’on attend de nous aujourd’hui. J’étais surveillant à l’Institution E…, près de Nogent-sur-Marne. C’était un dimanche. Au moment de partir pour conduire les enfants à la promenade, je reçois la fatale dépêche : « Père à toute extrémité. Viens immédiatement. » Je me précipite chez le directeur. Il était dans son jardin particulier, fumant au grand air au milieu de sa famille. Il me répondit tranquillement : « Votre collègue n’est pas là ; dès qu’il sera rentré, vous pourrez partir. » Je dus faire la promenade, sachant que d’heure en heure je perdais des chances de revoir mon père vivant. Et, en effet, je ne pus prendre le train que le lendemain, et j’arrivai à Gien, non prévenu, pour voir le cadavre de mon père étendu sur le lit. Il m’avait attendu, espéré, jusqu’au dernier moment. Je n’ai pas eu son dernier embrassement, sa dernière parole, mais je suis resté à mon poste de surveillant. Je n’avais pas 20 ans alors. Que peut-on me demander de plus dur aujourd’hui que je n’ai plus ni père ni mère, aujourd’hui que je n’ai pas à craindre comme tant d’autres, malgré mon âge, pour une femme et des enfants ?

Aussi je vis dans cette guerre avec une insouciance qui touche à l’insensibilité. Sans doute je désire la paix, la fin de ces hécatombes humaines, le retour aux travaux d’antan, mais je ne me sens pas cette soif, cet appétit exaspéré de ceux qui m’entourent, et je ne me sens pas non plus le dégoût de la vie militaire qui fait dire à un sergent ayant pourtant fait la campagne de la Marne : « Ah ! si je pouvais entrer au train des équipages ! »

Jeudi 12 août 1915. – Izel-lez-Hameau. – Dans ces jours de lassitude où la compagnie, après ses dix jours de tranchée, se repose un peu, on sent davantage le poids de la discipline. Je suis assis : brusquement on rappelle aux caporaux. Il s’agit d’avertir les malades qu’ils sont à la diète absolue, et qu’ils doivent, par conséquent, sous peine de punition, ne rien manger, et ne boire ni vin ni café. Je me rassois : on me rappelle au bureau. Cette fois, c’est pour le prêt. Le prêt distribué, je me rassois. Qui va me déranger encore, je l’ignore ; mais je dois m’attendre à ne pas être tranquille jusqu’à la soupe, c’est-à-dire pendant une heure et demie.

À la réflexion, c’est bien cela qui est énervant. Les exercices sont rarement très durs, mais il faut avoir perpétuellement sa volonté à la merci de la volonté d’autrui, son attention fixée sur les gestes ou la voix d’un gradé ; c’est le rappel perpétuel de la dépendance. À l’exercice, cela semble naturel. En dehors de l’exercice, on croit reprendre sa liberté d’action, on s’imagine avoir le droit de s’organiser comme on l’entend, et c’est faux. Le fait se lève et dément immédiatement l’infortuné soldat trop sûr de son faux principe.

Il semble que cette situation devrait plaire à un catholique. Il n’a plus qu’à obéir, c’est-à-dire à renoncer à sa volonté propre pour faire la volonté d’un supérieur qui, pour lui, doit représenter la volonté de Dieu. C’est vrai, et cependant il est rare que je passe la journée sans irritation au moins intime. C’est qu’à 43 ans l’habitude est prise d’agir d’après son propre conseil dans une vocation précise. Brusquement, la guerre rappelle la nécessité de l’abnégation.

C’était le mot d’ordre d’hier et je souriais. Les factionnaires étaient incapables de le prononcer. Ils ne l’avaient jamais entendu ; ils n’en savaient pas le sens. Les uns croyaient que c’était un nom de ville ; d’autres cherchaient vaguement dans les travaux de la campagne, et en hésitant répondaient : « Régation… irrigation. » C’est un mot trop savant ; il eût fallu dire : « Renoncement » ; mais renoncement est trop vague ; il ne pouvait signifier renoncement à sa volonté propre ; on aurait compris : renoncement à la lutte, à l’Alsace, que sais-je ?

Le renoncement, c’est une vertu militaire ; c’est aussi une vertu catholique, et spécialement une vertu monastique. Et cependant si un ordre vient me déranger pendant que je dis mon office ou que je lis l’Évangile ou l’Imitation, je me sens de mauvaise humeur, je proteste au moins intérieurement et n’obéis pas instantanément. Comment la prière peut-elle être opposée à l’obéissance ? Il faut évidemment qu’il y ait deux volontés en opposition, celle qui veut maintenir les habitudes de piété, celle qui veut se soumettre simplement à la volonté de Dieu. C’est cette dernière qui est la bonne. Fiat voluntas tua, Domine, non mea.

Vendredi 13 août 1915. – Izel-lez-Hameau. – Ce matin, marche militaire. À 5 h. 1/2, nous partons en colonne par quatre. Nous suivons des chemins rustiques, coupons des routes, reprenons des chemins de communication, longeons des villages avec le plus grand calme ; nous sommes sûrs de ne pas rencontrer l’ennemi. Au début de la marche on cause un peu, pas beaucoup ; les agriculteurs s’intéressent aux moissons, aux façons de faucher l’avoine, discutent le rendement d’un champ ; puis peu à peu le silence gagne.

Pour ma part, je cherche dès le départ à me recueillir et à prier ; les mouvements du corps s’emboîtent dans les mouvements des autres corps, et tout marche d’un mouvement monotone quand l’allure n’est pas exagérée par la section de tête, ce qui arrive encore trop souvent.

Au bout d’un certain temps, la fatigue vient, l’esprit essaie en vain de renouer le fil des prières sans cesse rompu, l’imagination, la folle du logis, devient incontestablement maîtresse. Alors c’est le cinématographe fantasque d’une guerre impossible. On rêve tout éveillé. Tantôt je suis général d’artillerie, et j’adopte des positions telles que l’ennemi se retire en désordre ; tantôt j’invente un engin ou je découvre une loi nouvelle telle que tous les engins, sans modification, ont une portée doublée ; tantôt j’opère sur le Rhin que je franchis avec un corps d’armée, et me voici courant sur les derrières de l’armée allemande en Pologne ; tantôt, d’un coup de main heureux, j’enlève Constantinople. Ce matin je me trouvais dans un rôle de justicier et je réorganisais à fond le service des vivres.

Cette folie d’imagination, ce bouillonnement d’inventions saugrenues s’impose à moi comme une affaire de première importance. Jamais je n’ai l’esprit tourné vers les travaux de corps ou d’esprit pour lesquels j’aurais une certaine aptitude ; et rien ne me prouve plus l’infériorité du travail purement imaginatif.

Rien non plus ne doit davantage mettre en défiance sur ce que l’on peut faire une fois malade. La volonté est affaiblie, et l’imagination s’étend en proportion de l’affaiblissement de la volonté. En campagne il est donc nécessaire de lutter contre cette dépression de la force morale, de tendre sa volonté le plus possible, et de ne compter dans les périodes difficiles, jours pénibles, maladies, manœuvres dures, etc., que sur les habitudes acquises, ou sur les grâces accumulées.

Prions donc pendant que nous le pouvons, que nous avons notre conseil dans notre main, et que notre machine nerveuse n’est pas fatiguée, harassée, incapable de nous obéir. Prions et faisons prier, et n’oublions pas que l’apostolat est un devoir.

Samedi 14 août 1915. – Izel-lez-Hameau. – Ce matin A… m’a appris que ma permission me serait accordée beaucoup plus tôt que je ne pensais. D’après ses calculs, je partirais lundi prochain dans la nuit. Cette nouvelle m’a fait plaisir, mais sans me causer ce sursaut de joie, cette impatience fébrile, cette exaltation d’attente que je remarque chez les autres. A… piaffe d’espérance, lui.

Pourquoi n’ai-je pas cette force d’émotion ? Est-ce l’usure de la vie ? Cette irritation qui allonge les jours, je l’ai connue jadis, au temps du collège, au temps du service militaire : promenades, parties de plaisir, vacances, permissions, c’était un halètement perpétuel ; et aujourd’hui je suis incapable de ce profond remuement de l’âme.

Pourtant des camarades âgés, sinon de mon âge, ressentent cette joie ; le sergent G…, R…, B… et d’autres ont subi cette attraction. Le vieux conducteur Le…, de mon escouade, devait partir, et la joie lui sortait de tous les pores. Soudain on lui apprit que sa permission était remise à plus tard : ce fut un abattement, une prostration muette, mais dont on sentait toute l’amertume. Je ne crois pas qu’un recul produirait en moi une pareille déception. Peut-être cela tient-il à ce que je n’ai pas suivi la voie ordinaire. Je ne suis pas marié ; je n’aspire pas à revoir une épouse et des enfants qui soient la chair de ma chair et l’os de mes os. Mes affections fraternelles sont d’un ordre plus calme.

Dois-je ajouter qu’à l’heure actuelle, j’ai pris mon parti de la guerre, de sa violence, de sa durée, de ses interventions brutales dans ma vie. Ce à quoi j’aspire au fond, c’est à la reprise de mes projets littéraires après la paix. Ni la mort de Henry du Roure, ni celle de Robert Vigier ne m’ont guéri de ce désir profond de réaliser ces idées anciennes qui se sont heurtées jusqu’ici à tout.

En même temps, l’âge dans mon sang a fait couler sa glace. Ce n’est pas en vain qu’on lutte pour dompter en soi l’esprit personnel, l’amour-propre. Il y a au moins des accalmies, et les reprises sont moins fortes. Depuis quelques jours, je trouve une douceur étrange à la prière qui termine le troisième chapitre du livre III de l’Imitation : « Ego pauperrimus servulus tuus et humillimus vermiculus… »[3]. Je voudrais aspirer, extraire tout ce qu’il y a d’humilité, de renoncement, dans cette prière, afin de me guérir de ce pharisaïsme latent, de ce levain pharisaïque qu’a tant détesté le Sauveur.

Me voici bien loin des permissions. Il y a cependant une profonde mélancolie à se sentir en marge des joies des autres. Seigneur, à vous cette tristesse.

Dimanche 15 août. – Izel-lez-Hameau. – Fête de l’Assomption. – Malgré la guerre, on ne peut oublier cette fête. Les soldats y songent et y comptent. L’autorité militaire a doublé la fête religieuse d’une fête profane par un théâtre où l’on va inaugurer la musique du 405e. Le sentiment du repos est tellement dans les esprits qu’on s’irrite des revues. On escompte que les cantonnements seront déconsignés à partir de 11 heures.

Et cependant, ce matin, à 4 heures, il y a eu départ des officiers et sous-officiers pour des exercices spéciaux. Il est 9 heures et ils ne sont pas revenus. Bien plus, hier soir, au salut, l’aumônier du 407e, qui officiait, a pris la parole à la fin de la cérémonie. Il a annoncé que le 407e quittait le cantonnement le 15 août, qu’il dirait en conséquence la messe à 4 heures pour que cette fête ne se passât pas sans être sanctifiée par la messe et la communion, et que le soir au cantonnement il ferait son possible pour dire un salut. Ce qu’il y avait de remarquable dans son allocution, c’était le ton irrité dont il rappelait qu’au 407e on était habitué de voir les exercices militaires empêcher les plus grandes solennités, mais qu’il avait déjà convoqué les soldats à une messe de 2 heures du matin, ce qui lui donnait confiance pour la messe de 4 heures.

Cette parole a fait grand effet sur les soldats, et la répercussion a été facile à constater à la sortie et dans les conversations. Le soir, au moment de l’appel, je me trouvais avec quatre ou cinq soldats et caporaux. Ils rappelaient que nous aussi nous sommes contrecarrés dans nos espérances de dimanche religieux, et que cependant le colonel va à la messe tous les jours. L’un expliquait ce résultat par ce fait que le général de brigade est républicain, tandis que le colonel est royaliste. Dans son esprit, royaliste égale catholique et républicain anticlérical.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de se troubler, comme je le leur rappelais. Au point de vue devoir, nous sommes quittes du moment que la discipline militaire nous oblige à nous abstenir, car à l’heure actuelle nous ne pouvons discuter la discipline, le salut du pays étant la loi suprême, et la mise en question de la discipline étant un ferment de dissolution, c’est-à-dire de ruine.

Mais d’autre part nous ne pouvons pas ne pas voir des brimades dans le fait de fixer si souvent des marches, des changements de cantonnement juste au dimanche ou dans la nuit qui précède, et de cela nous avons le droit de nous étonner, sûrs que nous sommes que les musulmans sont traités avec plus d’égards.

Et puis, nécessité de service ou brimade, c’est une perte de force pour l’armée. C’est dans la communion, dans l’exactitude à leurs devoirs religieux, que les catholiques puisent leur force, leur confiance en Dieu, leur certitude d’être préservés, protégés ou sacrifiés pour la victoire finale. Pourquoi ne pas respecter dans leurs convictions des hommes qui donnent leurs sueurs et leur sang à la Patrie ?

Malgré tout, les catholiques doivent rester en paix, et je m’en veux d’avoir cédé à l’irritation générale, d’abord parce que nous ne connaissons pas les raisons du commandement, et que nous ne pouvons, par suite, juger de l’opportunité des ordres donnés, ensuite parce qu’aux yeux de Dieu l’obéissance vaut mieux que le sacrifice, et qu’il est toujours possible au Christ de suppléer par sa grâce à l’insuffisance de nos moyens de relèvement.

Lundi 16 août 1915. – Ambrines. – Nous sommes partis ce matin à 5 heures pour des exercices de lancement de grenades. Tandis que la compagnie est au repos et attend son tour dans un champ d’avoine fauché, je m’adosse à une veillote et je cherche à réfléchir.

Le souvenir qui me hante actuellement, c’est la résistance à l’inspiration. Hier matin, j’étais allé à la messe de communion de 7 heures. Elle était commencée et fut d’ailleurs très courte. Je sentais le besoin d’assister à une autre messe plus complète, plus solennelle, pour célébrer dignement l’Assomption. Rentré au cantonnement, je m’occupai de la revue d’armes qui, retardée, ne me permit pas d’assister à la messe de 8 heures. Vers 10 heures, je fus sollicité très nettement à assister à la grand’messe. Et c’est ce que j’appelle l’inspiration, un souffle de grâce. Pourquoi ne cédai-je pas ? La raison est très naturelle. À 10 h. 1/2, il y avait la soupe : le caporal doit être là pour la distribution, et la propreté du local. Cette raison devrait m’excuser, et cependant je sens un regret, sinon un remords, de n’avoir pas passé outre. C’est qu’intérieurement la voix me disait : « Va toujours ; de 10 h. à 10 h. 1/2, il y a une demi-heure de liberté ; profites-en d’abord pour entendre le début de la messe ; tu verras après. » Et en effet la grâce ne nous éclaire et ne nous doit la lumière que pour le moment actuel. Nous n’avons nullement à réclamer pour l’heure suivante. C’est comme l’hiver par un temps de brouillard ; on ne voit la route qu’à dix mètres devant soi, mais cela suffit pour marcher. Le résultat est acquis. Craignant donc vaguement de manquer à un devoir, je n’ai pas suivi cet appel, et je suis resté à traduire l’Iliade. À 10 h. 1/2, la soupe n’est pas venue ; finalement nous ne l’avons eue qu’à 11 heures, c’est-à-dire que j’aurais eu tout le temps d’assister à la grand’messe et de prier pour la France.

Une seconde conséquence de la résistance à la grâce, c’est qu’on prend l’habitude de négliger ses appels. Vers 11 h. 1/2, j’ai vu passer le lieutenant J… qui se rendait certainement à l’église. C’était l’heure de la dernière messe. J’aurais dû achever en hâte mon repas, consulter ma montre et le suivre. Je ne l’ai pas fait. Avec la vague croyance qu’il n’était pas si tard, j’ai continué de manger tranquillement. Quand je me suis décidé à partir, il était trop tard, et, en arrivant à l’église, j’aperçus l’aumônier au pied de l’autel, en train de dire les dernières prières.

Mardi 17 août 1915. – Izel-lez-Hameau. – Ce matin nous nous sommes levés à 3 h. 3/4 pour aller aux tranchées d’Ambrines. J’ai fait la première heure allègrement, en bavardant avec le caporal A… Après, l’idée persistante qui m’a obsédé a été le souvenir d’Henry du Roure, et en particulier ce fait signalé par les Lettres à un Soldat :

« Aucun d’eux ne voulait enterrer d’Allemands ; mais quand Henry du Roure rencontrait un corps abandonné, il lui creusait une fosse, puis, à genoux, il priait. »

C’est que, depuis le début de la campagne, j’ai eu l’occasion d’exercer la même charité. À Luxembourg, on apercevait, en avant de la tranchée, à la lisière d’un champ d’avoine et d’une luzerne, les corps abandonnés, couchés en ligne, la face contre terre. À ce moment-là, je bouillais, je m’indignais que depuis le Mardi-Gras, jour de l’attaque, on n’eût pas trouvé une nuit, une brume favorable, pour relever ces pauvres soldats et leur rendre les derniers devoirs. Toutes sortes de souvenirs antiques et bibliques hantaient mon cerveau : le vieux Priam, Antigone, Tobie. Mais malgré cette indignation, je ne fis rien, et il n’y avait rien à faire sans commandement.

Plus tard, alors que nous étions en seconde ligne dans le chemin creux à gauche, après la sortie de Neuville-Saint-Vaast, ce devoir se présenta de nouveau. C’était un matin ; on revenait du front, où nous avions été en renfort possible jusqu’au petit jour. Nous profitâmes du brouillard pour monter sur le plateau qui domine le ravin. Les uns cherchèrent des fusées d’obus, pour l’aluminium, d’autres se promenèrent pour voir. Il y avait, étendus, des cadavres épars, l’un pas très loin de la route, d’autres dans l’entonnoir creusé par une marmite. J’y suis allé, je les ai vus, j’ai pensé encore à Tobie, mais je n’ai pas dit à mon compagnon H… : « Va me chercher deux pelles et profitons du brouillard pour ensevelir nos camarades. » Dans le chemin qui prolonge l’artère de Neuville-Saint-Vaast, le sergent G… me montrait sur le talus un pied et un moignon qui sortaient de terre ; un peu plus loin, un bras rongé par les rats émergeait encore du sol. Je n’ai pas eu la présence d’esprit de m’arrêter, de remettre un peu de terre, d’avoir un geste de respect pour les morts. Pourquoi ne l’ai-je pas fait, alors que c’était si facile et qu’il n’y avait d’ailleurs aucun danger ? Je ne pourrais l’expliquer. Ce fut donc par manque d’initiative, par vague peur du commandement. Tout cela prouve un manque d’énergie et d’entraînement au bien.

Il faudrait dominer les autres par l’exemple d’une vie forte, désintéressée, mortifiée. Mais il ne suffit pas de le désirer.

Vendredi 27 août 1915. – Tranchée de Berthonval. – « Quæ est ista quæ progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata. » Cette antienne de l’office de la Sainte Vierge m’a frappé. Elle exprime si bien nos sentiments après une nuit de garde aux créneaux de la tranchée de première ligne ! On a veillé longuement dans l’ombre, redoutant à chaque instant l’attaque par surprise, fatigué de rester debout à son poste, de somnoler parfois à demi, vaincu par la fatigue. Et voici que l’ombre s’éclaircit, quelque chose de mystérieux monte dans la nuit, s’avance, emplit le ciel lentement, irrésistiblement, universellement : c’est l’aurore. Et cependant, dans cette profondeur qui bleuit, qui efface tous les astres, il en est un qui reste, qui ne s’efface pas, qui perd sa dureté de contour de bouclier, sa force de couleur éclatante, c’est la lune. Elle aussi a veillé toute la nuit, et maintenant, blanche et douce, elle continue de fleurir dans le ciel comme un lys épanoui, et l’œil peut la regarder sans fatigue et se repose à contempler sa beauté en rêvant.

Mais bientôt apparaît l’unique triomphateur, celui qui monte comme un géant et qui resplendit de toute sa force, sûr d’être le roi, sûr d’être l’élu, le soleil. Et alors, sous la lumière victorieuse, du créneau on voit distinctement la ligne des tranchées, la levée de terre qui dessine des angles et qui s’arme de buissons de fils de fer barbelé. C’est le camp de l’ennemi, au silence terrible, car chez eux comme chez nous, il y a des hommes qui veillent, qui ont l’arme chargée, et qu’un commandement d’une volonté supérieure peut brusquement jeter sur nous.

Et toutes ces impressions, le poète biblique les a eues des milliers d’années avant nous et les a appliquées à une femme qu’il aimait, et l’Église les a reprises pour les adresser à notre Mère, à la Vierge Marie. Alors qu’elles semblaient périmées ou usées, la guerre actuelle leur a rendu une valeur nouvelle. Chaque matin je pourrai, de la tranchée de Berthonval, saluer ma Mère de ces noms : « Elle s’avance comme une aurore qui se lève, belle comme la lune, élue et unique comme le soleil, et terrible comme un camp rangé en bataille. »

En approfondissant cette parole, je comprends que si la Sainte Vierge est notre mère, elle est aussi la mère du Christ ; elle doit par conséquent prendre à cœur les insultes qu’il a reçues, elle doit désirer que justice en soit faite. De là sa sévérité que j’oublie trop volontiers, sa participation aux sentiments de son Fils.

Mais elle est notre Mère toujours ; elle nous châtie, elle nous punit, mais en se rappelant que c’est pour nous sauver.

Samedi 28 août 1915. – Tranchée de première ligne de Berthonval. – Est-ce que le courage serait de l’amour-propre piqué au vif ? Cette nuit, le commandant a ordonné de mesurer l’intervalle des deux têtes de sape au pas. Cela supposait que le sous-officier commandé devait sortir de la sape à cinquante mètres des Boches environ, et s’en aller, en comptant ses pas, debout, sous un clair de lune effrayant, jusqu’à l’autre sape. Ceci parut absurde. On chercha des ficelles ; le sergent D… et le caporal A… sortirent à environ quinze mètres de la tête de sape et gagnèrent l’autre sape en rampant et en mesurant à la corde.

Ce matin, j’apprends la part qu’a prise le caporal A… à cette opération. Pourquoi lui et non pas moi ? Est-ce que le sergent D… m’a jugé trop vieux, pas assez souple pour cette manœuvre ? Ou tout simplement attendait-il que je me propose et me juge-t-il défavorablement parce que je ne lui ai pas dit : « Je vous accompagne » ?

D’autre part, le sergent D… raconte cette sortie de soixante mètres avec un luxe d’aventures qui me paraît enfantin. Il s’est trompé. Il a failli tomber dans les tranchées boches. Il a dû revenir sur ses pas. On sent l’homme qui a couru un danger, mais qui veut accroître son mérite en exagérant le péril. A… m’a semblé beaucoup plus sincère en affirmant qu’une fois sorti, il s’était senti aussi calme que d’habitude sous la fusillade et les grenades allemandes. La moralité que j’en tire, c’est d’abord qu’à la guerre les occasions de se distinguer ne se multiplient pas, ne s’offrent pas ; il faut courir après, les saisir. En second lieu, c’est que la modestie convient à celui qui a couru un danger. On se rapproche trop du chasseur en racontant qu’on s’est exposé.

Mardi 31 août 1915. – Berthonval. – En tête de sape. – Nous repartons ce soir, après sept jours de tranchée, pour la seconde ligne. Cette fois-ci nous avons eu un sentiment plus net de la guerre. Nous sommes-nous plaints assez, à Villers-Franqueux et à Hermaville, de ne rien faire, et de vivre au fond de la tranchée comme dans un cantonnement ! Ici, nous avons été bombardés, avant-hier soir et ce matin, de manière à faire disparaître ces sujets de plainte.

Au premier bombardement, j’étais dans le boyau 156, assis dans un abri ouvert et lisant César. Le bombardement a été d’abord assez éloigné de moi, bien que violent ; puis il s’est rapproché, et subitement des obus sont tombés sur le boyau, faisant écrouler les gourbis, soulevant la poussière, et produisant une fumée tellement épaisse que, sous la secousse, je crus être enfoui dans mon abri subitement clos et que j’appelai : « À moi ! » Puis la fumée se dissipa, et je m’installai dans la tranchée même, soumis toujours à la même rafale de torpilles qui effarait les autres ; mais je me sentais calme. Et cependant j’avais la certitude absolue que je pouvais être tué d’un moment à l’autre, car si une torpille ou un obus tombait juste dans la tranchée qui semblait bien repérée, il n’y avait rien à taire. Toutes les qualités intellectuelles et actives étaient inutiles contre cet éclatement brutal de mitraille qui guillotine, assomme ou fusille.

Était-ce l’effet même de ce journal intime ?… Peut-être. Ce n’était pas en tout cas un état d’esprit chrétien, car je ne me sentais nullement tourné vers Dieu, mais dans une espèce de stoïcisme indifférent à l’accident inévitable :

« Si le monde croulait, sa chute

M’écraserait sans m’ébranler. »

Je reviens donc à cette pensée que, même dans le danger, il faut avoir la présence d’esprit ou l’habitude pour se tourner vers Dieu. La présence d’esprit, je ne suis pas sûr de l’avoir. Toute l’âme peut être prise par la vue du danger lui-même, accepté ou redouté, peu importe. Il faut donc prendre l’habitude de s’élever vers Dieu. Il n’y a qu’un moyen pour cela, c’est de remercier fréquemment Dieu des dangers auxquels on échappe et de lui demander humblement cette grâce de vivre en ces moments intimement uni à lui.

Ici se pose le problème de la vie intime avec Dieu. Elle ne consiste pas dans la prière verbale ou même mentale intarissable, car les devoirs d’état peuvent réclamer l’absorption de nos forces d’attention, mais dans une habitude de soumission à la volonté de Dieu, d’action sous l’influence de cette pensée, de vie fondée sur cette règle. Il en résulte une sorte de subconscience qui ordonne dès lors toutes nos pensées, même les plus indifférentes en apparence, dans ce plan de l’obéissance à la volonté divine.

Ô mon Dieu, c’est cette obéissance du for intime que je vous supplie de me donner, car pour moi je me sens un pauvre être chétif, esclave de son tempérament. Par les mérites infinis de votre Fils bien-aimé qui a craint la mort, mais qui s’est offert pourtant, faites que je vive dans cet esprit d’immolation continuelle et volontaire.

Jeudi 2 septembre 1915. – En arrière de la ferme de Berthonval. – Nous sommes partis à une heure du matin de la tête de sape. La marche, en suivant les boyaux, s’est trouvée compliquée de deux ou trois erreurs de direction, et nous sommes arrivés au chemin creux en avant d’Écoivres au petit jour vers 4 heures. De cette journée, je conserve deux souvenirs intimes. Le premier, c’est que le courage augmente et s’apprend par l’exercice. Hier, dans la tête de sape, les soldats du 74e n’arrivaient pas à établir un créneau ; la terre était enlevée et il fallait par conséquent travailler sans rien avoir devant soi pour se protéger. Bien que fort malhabile, je me suis mis à aider mon jeune soldat André T…, qui n’aboutissait pas. Bien qu’ayant le sentiment du danger, je me sentais parfaitement calme et j’en remercie Dieu, car compter sur soi est pure présomption, mais compter sur la grâce de Dieu est évidemment la conduite la plus sûre, la méthode d’entraînement au courage la plus sérieuse. « Petite et accipietis. » Seigneur, donnez-moi le courage dans les moments les plus difficiles.

Pendant la marche, malgré la fatigue de la nuit, j’ai pu prier. Je voulais offrir à Dieu les prémices de ce mois de septembre. J’étais d’ailleurs allégé par la lecture d’un chapitre de l’Imitation plein de doux attrait à la piété et à la confiance humble en Dieu. Je sentais en moi un appel qui me demandait de me laisser aller à la conversation intérieure au lieu de multiplier les prières : « Non in multiloquio »[4] ; et tout en marchant péniblement, harassé par ces nuits de veille, je cherchais à répondre à cet appel, tout en continuant mes prières habituelles, prière du soir, prière du matin, les cinq Pater, Ave, Gloria pour le Souverain Pontife. Et depuis je continue de me laisser aller à cet attrait.

J’ai reçu une lettre de R. L. Il est toujours désespéré de la mort de Robert Vigier. J’ai peine à entrer dans ses sentiments. Qu’importe que la vie reprenne dans dix mois aussi douce qu’avant la guerre, sans souci des deuils et des cœurs meurtris ? Ce n’est pas chez les hommes qu’il faut chercher son espérance et sa consolation, mais dans le Christ, puisqu’il n’est pas d’autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Mais ce sont des paroles de sermon tant qu’on n’en a pas senti la profonde vérité et qu’on n’a pas essayé d’y conformer sa vie.

Dans quelques jours ce sera la fête de la Nativité de la Sainte Vierge. Pourrai-je communier ce jour-là ? Serai-je encore ici ? ou bien dans la tranchée ? Je l’ignore, mais je me confie à la Sainte Vierge, et je prie cette bonne Mère de m’obtenir les grâces les plus puissantes, les plus transformatrices, à l’occasion de cette fête, et non seulement à moi, mais à ceux que j’aime, à toute la France.

Voici la nuit qui descend. J’écris dans ce gourbi, tandis qu’autour de moi les soldats lisent ou se reposent. Que les Saints Anges me protègent, qu’ils protègent mes soldats !

Samedi 4 septembre 1915. – Chemin de Berthonval. – Nous sommes sur le point de partir pour la barricade, afin d’être en renfort de réserve pour la première ligne. Le soir tombe, soir frais de septembre, et je songe à la nuit dernière. Nous étions partis vers 7 heures pour travailler dans les boyaux. Ils étaient pleins d’eau ; la marche fut interminable et dura trois heures, pour aboutir à une tranchée de seconde ligne en avant de la Targette. Une fois tassés dans cette tranchée qu’il fallait approfondir et élargir, bien que n’ayant pas la possibilité de nous remuer, je me suis accroupi dans un trou où je gelais sur place. Pour me réchauffer, j’essayai de creuser et de jeter la terre ; mais je ne pus éviter au retour, c’est-à-dire à 2 heures du matin, une crise intestinale. Pris dans l’étroit boyau, sans issue possible, je me demandais si je n’allais pas m’évanouir à force de fatigue et de douleur interne, quand heureusement j’aperçus une amorce de tranchée abandonnée ; je m’y précipitai et j’évitai ainsi de perdre connaissance.

J’ai la simplicité de remercier Dieu de ce secours imprévu, et comme j’ai terminé aujourd’hui la lecture de l’Évangile de Saint Marc, je me rappelle qu’il est dit au dernier chapitre que ceux qui croiront pourront prendre des substances nocives et qu’elles ne leur feront pas de mal. Mais il faut croire, il faut avoir la foi simple et ingénue des enfants, et mieux la foi ardente des apôtres. Seigneur, dans cette horrible guerre où à chaque instant il faut des miracles, donnez-moi la foi qui soulève les montagnes, la foi qui se développe comme le grain de sénevé, puisqu’il n’en faut pas plus, de votre aveu même.

Un autre point sur lequel il faut que je revienne, c’est le système « débrouille ». Il est pour ainsi dire entendu entre soldats que, s’il vous manque un objet militaire quelconque, vous n’avez qu’à le voler à votre voisin. Ce n’est plus un vol, c’est le système D. On m’a pris mon seau : je ne cherche pas le coupable, je me contente de soustraire le seau d’une autre escouade, qui à son tour cherchera à subtiliser celui d’une autre, et ainsi de suite. Le moindre inconvénient de ce système est le désordre et l’irritation perpétuels qui en résultent. Une autre conséquence plus grave est l’élargissement de ce faux principe. On en arrive à croire qu’on a le droit de prendre la part des autres aux distributions, même si on a déjà la sienne. C’est ainsi que, l’autre nuit, un soldat de mon escouade avait pris un sac de charbon de bois destiné à toute la compagnie. La disparition était trop forte pour ne pas soulever un incident. Le sac fut retrouvé, le soldat puni d’une corvée. Sur le moment j’ai protesté, car la veille nous n’avions pas eu de charbon ; c’était justice, puisqu’on se moquait de nous à ce sujet, que nous rendions la pareille aussitôt que nous le pourrions. Le sergent l’a entendu autrement. De là, discussion entre nous, et finalement voici un homme blessé parce que l’affaire dégénéra et que mon escouade se plaignit d’être abandonnée au profit de la 8e, qui serait l’escouade préférée.

Toute la journée a été empoisonnée par ces tiraillements, car une première difficulté en fait naître une autre, et l’on ne s’arrête plus. Il faudrait pourtant que je prenne la résolution énergique de ne plus me laisser entraîner à participer à ces injustices, mais que je proteste au contraire aussi vigoureusement que possible contre ces théories, tout en gardant la charité. Voilà bien le difficile, justement. Si Dieu ne me fortifie, je m’échapperai forcément en paroles et en actes injustes. « Jesu, dulcis et humilis corde, fac cor nostrum secundum cor tuum. »[5]

Dimanche 5 septembre 1915. – En réserve, derrière la barricade. – Hier soir, après une marche de trois heures dans les boyaux, nous sommes arrivés à la seconde tranchée, derrière la barricade. Malgré ma ferme résolution d’être doux et simple, en moins de cinq minutes j’ai rabroué des soldats de la huitième escouade, des hommes de la mienne, et même mon ami Fr…

Aujourd’hui dimanche, nous sommes au repos. J’en profite pour prier ; j’en profite aussi pour réfléchir. Le point le plus terrible de mon caractère, c’est évidemment ma facilité à m’aigrir et à m’irriter. Quand une difficulté me surprend, et que je n’en trouve pas la solution, je m’impatiente immédiatement de voir qu’elle subsiste, et je m’en prends aux autres qui n’en peuvent mais. Il n’y a pas ici de pire maladie ; il suffit en effet d’un caporal mal luné pour mettre toute une escouade en effervescence.

Ce qu’il y a de plus curieux, c’est que je remarque très bien ces effets chez les autres. Je m’explique que des officiers, quoique très bien intentionnés, soient mal vus de leurs hommes, parce qu’ils ne savent pas apporter dans leurs fonctions un esprit de douceur qui prouve immédiatement à leurs hommes leur bienveillance.

Je n’ai pas cependant l’intention d’écrire ce cahier intime pour relater les choses curieuses, pittoresques ou glorieuses de cette guerre, mais pour m’exciter moi-même à me transformer. Il faut donc que j’avise aux moyens d’aboutir dans cette œuvre de longue haleine, où je trouve évidemment des ennemis dans Satan, dans le monde et dans moi-même.

Contre l’esprit du mal, j’ai pour arme la prière, et je dois croire que la puissance directe de cet ennemi contre moi est faible, puisque le Christ nous a affirmé la puissance de la prière. Et cependant, c’est souvent après une période de prière que je me heurte brutalement. Je devrais donc terminer par des invocations plus précises : « Jesu, dulcis et humilis corde, fac cor meum secundum cor luum. »

Contre le monde, je suis assez désarmé, parce que je n’ai jamais assez cru que c’était une puissance mauvaise. Et cependant le Christ l’a maudit, et a déclaré qu’il n’avait rien de commun avec le monde. Puis-je en dire autant ? Évidemment non. Je recherche trop souvent son approbation.

Contre moi-même, il faudrait que j’aie une vie intérieure plus profonde. Il ne suffit pas de prier. Notre-Seigneur a dit qu’il ne fallait pas mettre sa confiance « in multiloquio ». C’est une parole qui ne passera pas. Lui-même demeurait toute la nuit en oraison sur la montagne ; mais la prière qu’il apprit à ses apôtres est très courte. Il faisait donc sa méditation. C’est en méditant, en faisant l’oraison, qu’on s’arme contre soi-même. Et ce cahier intime devrait être justement un cahier d’oraisons, et d’oraisons pratiques. D’ailleurs je suis de l’ordre de saint François, et la règle m’ordonne l’examen de conscience journalier. Combien de fois l’ai-je fait depuis le début de ma campagne ? Si je ne le fais pendant la prière du soir, cela est-il si difficile à placer dans l’après-midi ?

Lundi 6 septembre 1915. – Dans la même tranchée qu’hier. – La vie, depuis hier, est calme ; elle est beaucoup plus calme qu’à l’arrière. Nous restons toute la journée dans nos gourbis, et spécialement dans un abri profond de plusieurs mètres, avec trois entrées et trois escaliers, et étayé solidement par des troncs de sapin. Des niches y sont disposées tout autour, et chaque homme peut s’y installer. Mais c’est très humide, et le froid du matin s’y fait du reste sentir comme ailleurs ; il n’y a pas de lumière, si bien qu’à moins de dormir, il faut venir dans les gourbis du boyau.

On y dort d’ailleurs beaucoup, pour cette raison simple que travaux et corvées se font la nuit. Hier soir le ravitaillement est parti à 8 heures et est revenu à 11 heures ; les hommes étaient partis une demi-heure avant pour creuser des sapes dans la plaine de Souchez. Ils ont été bombardés. Le caporal B… a reçu un shrapnell sur la joue, blessure peu grave, heureusement, et la corvée est rentrée à 3 heures du matin.

Comme je n’ai pas pris part à ces allées et venues nocturnes, j’ai pu me reposer et prendre de bonnes résolutions. Je suis décidé à être doux, mais il faut que je me le redise souvent pour tenir ma résolution. Dès cette nuit, F… et T… m’ont averti qu’on avait enlevé le seau au jus. J’ai remis la décision au lendemain. Ce matin on a appris que c’était V…, de la 8e escouade, qui avait pris ce seau. Je ne l’ai pas trop secoué, lui faisant remarquer seulement qu’il aurait pu m’avertir. Il a craint, m’a-t-il dit, de me réveiller. C’est une raison. J’ai essayé d’amortir le choc et en même temps de ramener un peu de confiance entre la 7e escouade et la 8e. C’est assez difficile, à cause de cette mauvaise habitude du système D. C’est même assez difficile de créer cette intimité dans une escouade. Je me rappelle le rêve du Père Gratry imaginant une cité où tout le monde s’aimerait. Chacun se porterait au secours de son voisin, l’aiderait, lui faciliterait le travail, et le remplacerait par charité. C’est la société catholique. Nous en sommes loin encore, et cependant c’est le devoir de tout catholique d’essayer de la réaliser autour de lui.

Aujourd’hui, T… se consacre à la cuisine de l’escouade ; c’est ce qu’il fait d’ailleurs depuis plusieurs jours. Cela nous vaut des potages chauds, des plats préparés, enfin une alimentation bien supérieure à celle que nous avions à l’arrière. Mais il a besoin d’eau. Le ravitaillement est à une heure d’ici. Je demande un volontaire pour cette corvée. Personne ne se présente. Je désigne le suivant de corvée ; c’est Bouboule ; il refuse nettement, car la corvée n’est pas réglementaire. Je n’y puis rien. T… fait la corvée de lui-même pendant que les autres dorment. Je morigène Bouboule et essaie de lui faire comprendre que son acte peut arrêter la bonne volonté de toute l’escouade. Personne ne veut être le domestique des autres. Voilà malheureusement le faux principe sur lequel nous vivons. L’Évangile dit exactement le contraire. « Que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le domestique de tous. » Mais pour faire admettre ce principe chrétien, il faudrait qu’il y ait du christianisme dans les âmes.

Il y en a peut-être plus que je ne crois. Ce T… a été dans son enfance enfant de chœur, et semble d’une famille chrétienne. F… a été élevé chez les frères en Anjou. E… est un paysan qui a encore le respect de son curé et des choses religieuses. L… est plus difficile à déchiffrer ; c’est un enfant de Paris ; il a été infirmier ; il parle peu et se livre moins encore. M…, le gavroche de l’escouade, affecte l’ignorance de la religion, mais il se trahit en chantant des bribes de cantiques ; il les a donc appris étant enfant, et je crois d’ailleurs que cet orphelin, élevé par son oncle et sa tante, a fréquenté l’église de Saint-Cloud plus qu’il ne veut l’avouer. P… est le fils d’une famille très pauvre. Il semble avoir un fond de tristesse à cause de l’abandon où il voit sa mère ; son frère ne la secourt pas ; il a perdu un autre frère à Luxembourg ; tous ces malheurs sont peut-être des prédispositions à comprendre les consolations de l’Évangile. G… et S… me semblent plus dénués de sens religieux, G… surtout, dit Bouboule, de la banlieue de Paris ; bien qu’étant de petite origine, on sent qu’il a été gâté dès l’enfance ; il raconte d’ailleurs qu’il fait marcher sa mère et sa sœur comme il veut. K…, au contraire, est le bon Breton fidèle à sa religion, mais un peu désorienté au milieu de ces railleurs et de ces ignorants qui veulent en imposer par leurs grands airs et leur bavardage. Je ne parle pas de mon conducteur Le…, que je ne vois presque pas, et qui est pour ainsi dire en dehors de l’escouade. Il reste N…, plus fermé, plus fouinard que tous les autres, et assez antipathique ; on le soupçonne d’être couard, et sa dernière maladie à la tête de sape ne l’a pas rehaussé aux yeux des autres. Je fais donc, avec K… et F…, un trio de catholiques avérés. T…, à la rigueur, compléterait le quatuor ; après, on ne pourrait guère agir que par influence indirecte, exemple, charité, un mot à l’occasion, une discussion amicale, sur G…, M…, S…, peut-être L… Il resterait N…, je ne dis pas comme hostile, mais comme froid. Je me rappelle que T… venait à la messe à Acq et que G…, je crois, porte des médailles.

Ainsi, en réfléchissant, en rappelant mes observations précédentes, j’en arrive à conclure que l’apostolat est bien mieux préparé que je ne le crois, et que mon escouade est plus catholique que je ne le pense.

Très Sainte Vierge Marie, dont nous célébrerons la Nativité dans deux jours, obtenez-moi la grâce de voir le bien se développer autour de moi, et les âmes revenir à l’adoration de votre Fils et à l’acceptation de sa loi d’amour.

Mardi 7 septembre 1915. – Boyau des Pylônes. – Hier soir, à travers les boyaux, nous avons été emmenés en tranchée de première ligne jusqu’aux sapes, pour pousser le tracé des sapes beaucoup plus en avant et faire une nouvelle tranchée de première ligne. Nous étions sur un plateau très découvert. Le sergent D… nous avait fait des recommandations avant de partir, mais à force d’insister, il nous avait plutôt exaspérés et nous avait donné même la peur. En arrivant au bout de la sape avec mes quatre hommes, je me demandais ce que je devais faire. Je grimpe sur le plateau, et je rejoins D… et mes autres soldats. Je vois le lieutenant R…, debout, se promenant dans les champs comme dans une zone calme malgré les balles. De temps en temps, un obus éclate au-delà de nos tranchées. Je reviens ; le lieutenant A… avait fait monter mes hommes, et ils travaillaient sur le plateau. Quand s’élevait une fusée éclairante, ils se couchaient. Bientôt le silence recommandé est rompu ; moi-même j’arpente la distance de la sape à la tranchée circulaire nouvelle pour me rendre compte de la longueur du travail. Enfin, sous prétexte qu’ils travaillent mal à genoux, les hommes se lèvent. Le bombardement continue, intermittent et assez lointain. On s’y habitue de plus en plus. Des hommes se promènent debout. On néglige de « se planquer » quand le ciel s’illumine d’une fusée. E… lui-même déclare qu’on travaille trop mal à genoux et refuse de se coucher à chaque fusée. Il fait cependant la remarque vraie que les obus se rapprochent de plus en plus. Soudain je suis couvert de poussière et de minuscules morceaux de fonte phosphorescente. Puis une fuite éperdue vers la sape. Je suis les autres, pensant qu’il y a ordre de se replier ; mais, arrivé dans la sape, j’apprends que c’est l’obus qui en tombant a causé une panique et que personne n’a commandé de quitter le travail. Je remonte sur le plateau pour prévenir D… et rencontre le lieutenant R… Comme je lui exprime mon étonnement de cette fuite pour un obus, il me répond : « Il y en a deux de tués ; venez. » À dix mètres de là, en effet, nous trouvons deux soldats étendus. L’un a les cuisses coupées, la poitrine déchiquetée et couverte de morceaux de fonte ; la figure est d’ailleurs encore rouge ; l’autre, à deux mètres de là, est sur le ventre, tout sanglant ; tous deux sans mouvement, dans cette solitude, avec leur pelle à côté d’eux. « Je vais chercher les brancardiers », me dit R… Et il part.

Je reviens vers le sergent D… Tout le groupe est fortement ému, et le sergent me laisse avec deux soldats pendant qu’il va demander la cessation du travail dans cette zone maintenant repérée par l’artillerie ennemie. Je reste ; mes hommes, après quelques instants, s’endorment. Je réfléchis. Je sens que maintenant je n’ai plus autant de confiance. Auparavant, je ne m’inquiétais pas des obus ; maintenant, dès qu’il en arrive un, je me planque et je garde la vague inquiétude d’être dans un endroit dangereux. En effet, à droite et à gauche, de nouvelles bombes éclatent. Il faut réagir…

J’aurais dû faire une chose simple, me lever, aller m’agenouiller près des cadavres, et faire la veillée en priant. Je n’y ai pas pensé. Je suis resté près de mes hommes, priant Dieu de me donner le courage, et sentant toute ma faiblesse et mon extrême sensibilité, au point d’avoir peur d’un évanouissement.

Maintenant que je suis rentré, je me rends compte de ce que comporte cette épreuve. J’ai senti l’âcre goût de la mort. Le courage ne consiste pas dans l’élan enthousiaste sous les balles, mais dans le don volontaire de sa vie au moment du danger nettement senti et contre lequel la nature répugne. Il faut s’éperonner soi-même. Comment le faire si l’on n’a pas une aide ?

Oui, l’honneur du monde vous oblige à marcher à la mort, comme il le fait en temps de paix en vous obligeant au duel ; mais alors on est un esclave qui n’ose rompre sa chaîne. L’amour de la patrie peut vous exciter aussi, et il est indéniable qu’une âme habituée à réfléchir à la grandeur du pays peut trouver dans ce sentiment la force de se dévouer. Mais un catholique, qui doit regarder cette vie comme une épreuve, et la mort comme la fenêtre par où l’âme s’envole vers son Dieu, devrait être encore plus prêt à se sacrifier. La nature combat la grâce. « Dieu même a craint la mort. – Il s’est offert pourtant. » C’est le Jésus de Gethsémani qu’il faut que j’invoque dans ces moments terribles où les sensations de guerre tentent de vous déprimer.

Jésus de Gethsémani, donnez-moi votre courage qui vous a fait accepter le calice de la volonté de votre Père et vous a fait dire les paroles d’action : « Surgite, eamus. – Levons-nous et marchons. » Mais que les mérites de votre agonie adoucissent l’amertume de la mienne. C’est pour nous raffermir, nous élever à vous et nous aider à vaincre notre nature corrompue que vous avez souffert la Passion. Souvenez-vous de moi, Seigneur, souvenez-vous de moi.

Mercredi 8 septembre 1915. – Boyau des Pylônes. – Aujourd’hui, fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge, j’espérais pouvoir communier, mais mon désir n’a pas été exaucé, et c’est dans le boyau des Pylônes que je reste loin de tout secours spirituel. Toutefois je ne puis dire que je sois abandonné de Dieu. Hier, pendant la matinée très tranquille, j’ai pu lire et goûter un chapitre du IIIe livre de l’Imitation qui remplace dans une certaine mesure la communion, comme la communion spirituelle peut remplacer la communion effective. J’ai reçu ce même jour, de ma sœur, un crucifix, bénit et indulgencié des indulgences du Chemin de la Croix. Aussi, hier soir, n’étant pas de corvée, j’ai pu faire, dans mon gourbi, le chemin de croix ; et ceci m’amène à réfléchir sur les dévotions.

Je les approuve toutes dans la mesure où les dévotions sont approuvées de la Très Sainte Église. Je les approuve parce que je crois à la Communion des Saints. Ni saint Michel, ni saint Christophe, ni saint Raphaël, ni saint Antoine de Padoue ne peuvent être indifférents aux prières qui leur sont adressées, puisqu’ils sont nos intercesseurs. Et l’histoire de Jeanne d’Arc montre assez le rôle des saints protecteurs de la France dans une de nos crises nationales les plus graves. Ce qu’il y a de curieux et d’inquiétant, c’est de voir que les soldats sont plus capables d’accepter les médailles que l’observance des devoirs, par exemple l’assistance à la messe ou la prière journalière. Je ne parle pas des jurons, car il y a là une force de l’habitude qui ne peut se vaincre en un jour. Pourquoi acceptent-ils volontiers une médaille ? Peut-être par atavisme : c’est encore une forme de piété qui tient à nos plus lointaines origines, c’est le port d’un emblème, disons le mot, d’une amulette en qui on a confiance ; c’est le porte-bonheur, et, s’il faut l’avouer, c’est un reste de superstition. Mais si l’on ne s’arrête pas aux apparences, c’est un acte que l’on peut rendre très aisément raisonnable et chrétien en rappelant la communion des saints, dogme fondamental. Sur ce dogme on peut ensuite aisément édifier le dogme de la paternité de Dieu, puis passer de là à la faute originelle, et retrouver ainsi la chaîne des vérités essentielles. On peut aussi, du port de la médaille, passer à la prière, de la prière particulière à la prière publique, de là à l’assistance à la messe, et ensuite à la fréquentation des sacrements.

En revenant sur les médailles, il est aussi remarquable de constater que l’on fait accepter plus aisément une médaille de saint Christophe ou de saint Raphaël qu’une médaille de la Très Sainte Vierge. À bien réfléchir, cela se comprend, parce que justement l’image d’un saint quelconque engage moins que l’image de la Mère de Dieu ; mais inversement, pour nous chrétiens et catholiques, puisque l’image de la Sainte Vierge a plus de sens, a plus de valeur, a plus de conséquences religieuses, c’est un devoir de propager celle-ci plus qu’une autre, et, dans le même ordre d’idées, plutôt la médaille de l’Immaculée Conception, qui affirme un dogme, que la médaille miraculeuse ou la médaille de Notre-Dame de la Paix.

Mais là encore, ce qui importe avant tout, c’est d’être animé de l’esprit de douceur. Ne pas heurter ceux qu’on veut ramener, entrer dans leurs idées, dans leurs sentiments, les éclairer, donner l’exemple, et avoir confiance dans la grâce de Dieu, qui opère sans nous ou avec nous, pour bien nous montrer qu’elle nous honore en se servant de notre intermédiaire, mais que nous sommes des serviteurs inutiles, comme nous l’a appris le Christ lui-même.

Vendredi 10 septembre 1915. – Sape 37. – Souchez. – Hier je n’ai pu me recueillir et méditer en écrivant. Je cherche à me rattraper tandis que les hommes creusent la sape. Mon sujet est toujours le même : « Douceur et courage. » Un peu de fatigue suffit à m’enlever tout empire sur moi-même. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, je suis réveillé brutalement, à une heure du matin, par le lieutenant R… Il faut que je réveille mes hommes de l’équipe de 2 heures. Je sors en chaussons, je les réveille, et je m’apprête à rentrer dans mon gourbi quand le lieutenant me dit : « Mais il faut vous équiper aussi, vous les conduisez. » J’obéis sans murmure, mais profondément irrité de n’avoir pas été prévenu la veille, alors que mes hommes l’avaient été. On part ; je laisse, dans ma précipitation, ma gourde à la porte de mon abri. Irritation nouvelle en arrivant de n’avoir pas ce que j’aurais eu si j’avais été averti. On rentre à midi. Rien de chaud. Aucun homme ne s’est occupé de nous. Pas de charbon de bois. Pas de café. Pas de vin. À peine de l’eau. Mon irritation augmente et je gourmande les hommes de l’escouade. Je vais chercher le charbon et je me repose un peu. À 5 heures je me réveille ; je demande à K… si on prépare la soupe. Personne ne s’en occupe. C’est encore moi qui suis obligé de mettre en train et de secouer des hommes comme N… et G… qui, exempts d’exercice, ne se donnent pas la peine seulement de savoir si les autres, qui travaillent la nuit et le jour, n’ont besoin de rien. D’où encore des paroles dures, bien que méritées. L’équipe part sans avoir mangé sa soupe, faite trop tard. L’autre équipe revient. Je cherche mon couteau à cran : perdu ; je rentre pour préparer mon départ : plus de gourde, elle est volée. Auparavant, en allant chercher le plat de pommes à l’huile, j’avais renversé le plat à la soupe où l’on gardait une part pour le sergent D… Tout s’en mêle. « C’est la fatalité », diraient mes soldats ; « c’est l’épreuve », devrais-je penser.

Ce matin, le général Mangin vient visiter nos tranchées. Un officier du génie lui signale le caporal L…, un engagé volontaire de 53 ans, m’a-t-on dit, qui, la veille, à 5 heures du soir, est allé carrément voir ce qu’il y avait dans la tranchée ennemie en face de la sienne. Il a été accueilli par des balles et est revenu cependant sans une égratignure, rapportant des renseignements importants. Le général l’a félicité, l’a nommé sergent, et il aura certainement la croix de guerre et une citation. Ces détails qui me furent donnés il y a trois ou quatre heures ont excité aussitôt en moi cette émulation qui repose d’abord simplement sur l’imagination, mais qui peut prendre un jour de la valeur.

Je réfléchis et je me rappelle qu’hier, à midi, en rentrant, je rencontrai une civière sur laquelle était un soldat mort. Il avait été renversé et écrasé par l’éboulement de son gourbi, situé de l’autre côté de la route de Béthune, en face du pont à l’autre bout duquel se trouve le mien. Immédiatement je sentis une forte appréhension, comme la crainte de rentrer dans mon abri, puisqu’il pouvait s’écrouler aussi. La sagesse commandait de ne pas s’émouvoir, mais de s’informer d’abord. En effet, renseignements pris, l’accident est dû non aux constructeurs du gourbi ou à la nature des terres, mais à une imprudence des infirmiers qui avaient voulu pratiquer je ne sais quel sentier le long ou au-dessus de ce gourbi. Manque de sang-froid.

Combien de fois ne me suis-je pas proposé d’enterrer les pauvres morts abandonnés ? Je pourrais le faire ici, puisqu’il y a deux cadavres à côté de nos sapes. Mais hier je ne savais où ils étaient ; ce matin nous sommes arrivés au petit jour et je n’y ai pas songé assez tôt. Demain matin en trouverai-je le temps ? Que Dieu vienne à mon secours, et fasse que j’accomplisse ce devoir, s’il m’est possible.

Dimanche 12 septembre 1915. – Sape 37. – Ce matin, en arrivant, nous avons trouvé la sape occupée par le 74. Il a fallu envoyer les hommes d’équipe ne travaillant pas creuser le boyau de la barricade avant le jour. Au jour, tous mes hommes rentrent dans la sape, et de ce fait on se trouve vingt dans un étroit couloir où il y a des abris pour huit. Les allées et venues des renseignements et des relèves se font avec la plus grande difficulté. Les autres sapes sont aussi bondées que la mienne. On a le sentiment qu’il va arriver des malheurs. Les hommes haussent les épaules en voyant des soldats travailler sur le plateau à peu près debout. Un lieutenant marche au milieu d’eux. Soudain, tandis que je fais chauffer le café, une agitation se produit dans la sape. Il faut déblayer ; c’est le lieutenant qui est blessé d’une balle à l’épaule. On le porte dans la sape et de là dans la tranchée de tir avec la plus grande difficulté. Pas de brancardiers. Il faut aller en chercher assez loin. Le lieutenant est enfin évacué. Il est environ 6 heures.

À 9 heures, nouvelle épreuve. Nous venons de subir un bombardement intense. Une bombe est tombée sur la sape 35. C…, de la 3e section, a été broyé sur le coup. Le sergent G… s’en aperçoit à une main restée sur le parapet et qui porte en bracelet sa plaque d’identité. D’autres ont disparu et sont certainement écrasés ou étouffés sous l’éboulis de la sape. C’est un cri général : « Ça devait arriver. » Peu à peu, les esprits se calment. Il reste la crainte d’être assaillis d’obus, au retour, dans les boyaux qui sont maintenant tout bouleversés.

Et cependant c’est aujourd’hui que l’Église fête la Nativité de la Sainte Vierge. C’est une fête. Il faut être joyeux. Non pas d’une joie exubérante et extérieure qui cherche à s’alimenter aux plaisirs de la table, du repos et des conversations, mais d’une joie grave et intime. Nous fêtons l’exécution du plan divin. Depuis la promesse, le monde attendait la femme qui devait écraser la tête insidieuse du serpent. Elle est née. C’est Marie, et nous nous réjouissons de sa naissance qui est l’accomplissement de la parole divine.

Ainsi, en ce jour, malgré les lugubres craquements des obus, les effondrements des sapes et la tuerie de la guerre, je cherche les causes de ma joie. C’est pour moi que la Vierge est née, c’est en prévision de mon salut que la Sainte Trinité, qui a voulu l’ensemble et le détail de cette divine histoire, a créé Marie. C’est donc à la Sainte Trinité que tout mon être doit remonter. Je cherche des motifs de confiance. En voici un plus grand que tous les autres. Que je sois effrayé par la grandeur incompréhensible de la Divinité, soit ; que je me rappelle le tremblement des prophètes et des justes devant les jugements insondables de Dieu, c’est nécessaire. Mais si terribles et si mystérieuses que soient cette justice et cette intelligence, je vois dans ces trois Personnes divines une triple puissance occupée à mon salut. La première veut que je l’appelle Notre Père, et que j’agisse à son égard comme un enfant qui sans doute désire l’honneur et le respect de son Père, et l’obéissance des autres avec la sienne propre, mais qui, en même temps, compte sur lui pour sa nourriture, pour le pardon de ses fautes et négligences, pour la force dont il a besoin contre les ennemis de sa famille. Notre Père ne peut se désintéresser de la fin terrestre d’aucun de ses fils, et je suis un de ses fils.

Pourquoi insister sur l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ ? Si la Sainte Vierge a été créée, c’est afin qu’il pût naître et mourir pour nous. Il a voulu et Il veut encore nous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Il exige sans doute que nous nous aimions les uns les autres – c’est son commandement – et que nous nous dévouions jusqu’au sacrifice de notre vie. Mais ce sacrifice, il l’a accepté le premier, et il nous a avertis d’abord que celui qui perd sa vie la gagne. C’est sur cette promesse formelle que je dois appuyer ma foi.