Jean de la Hire

LA ROUE FULGURANTE

Illustrations de P. Santini

Première publication, le Matin, 1907

Première publication en volume, 1908

Édition reproduite, le Livre moderne illustré, 1942

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE LES SATURNIENS

CHAPITRE PREMIER OÙ LES HOMMES VOIENT QUELQUE CHOSE QUI NE S’ÉTAIT JAMAIS VU

CHAPITRE II DANS LEQUEL UN HOMME MYSTÉRIEUX FAIT DE MYSTÉRIEUSES PROMESSES

CHAPITRE III OÙ LA ROUE FULGURANTE LIVRE QUELQUES-UNS DE SES SECRETS

CHAPITRE IV OÙ LES DOUCEURS DE L’AMOUR ET LES DOULEURS DE LA FAIM COMMENCENT ENSEMBLE

CHAPITRE V DANS LEQUEL SIX COUPS DE REVOLVER ONT DE TERRIBLES CONSÉQUENCES INATTENDUES

DEUXIÈME PARTIE LA PLANÈTE MYSTÉRIEUSE

CHAPITRE PREMIER QUI SERT DE PEU BANALE INTRODUCTION AU SUIVANT

CHAPITRE II OÙ TERRIENS ET MERCURIENS ENTRENT EN CONFLIT

CHAPITRE III QUI FINIT PAR DEUX ENLÈVEMENTS DISSEMBLABLES

TROISIÈME PARTIE LES MERCURIENS

CHAPITRE PREMIER OÙ DES SCÈNES D’HORREUR ONT POUR DÉNOUEMENT UN ACCIDENT TERRIBLE

CHAPITRE II TOUT OCCUPÉ PAR LES PÉRIPÉTIES D’UNE CHASSE FANTASTIQUE

CHAPITRE III QUI RÉVÈLE DE STUPÉFIANTS PHÉNOMÈNES

CHAPITRE IV OÙ BILD ET BRAD SIGNALENT PRODIGIEUSEMENT LEUR EXISTENCE

QUATRIÈME PARTIE LES ÂMES RÉINCARNÉES

CHAPITRE PREMIER OÙ L’ON RETROUVE UN PERSONNAGE PLUS ÉTONNANT QUE LA ROUE FULGURANTE ELLE-MÊME

CHAPITRE II OÙ L’ON RETROUVE ENCORE UN PERSONNAGE AUSSI INTÉRESSANT QU’AHMED-BEY

CHAPITRE III QUI SEMBLE FOLLEMENT FANTASMAGORIQUE ET QUI N’EST CEPENDANT QUE SCIENTIFIQUEMENT RÉEL

CINQUIÈME PARTIE EN PLEIN MYSTÈRE

CHAPITRE PREMIER OÙ LE DOCTEUR AHMED-BEY LUI-MÊME N’EN SAIT PAS DAVANTAGE

CHAPITRE II QUI SE TERMINE PAR UN SAUT DANS L’INCONNU

CHAPITRE III QUI EST LA TRAGIQUE CONTRE-PARTIE DU PRÉCÉDENT

CHAPITRE IV QUI ÉCLAIRCIT QUELQUES MYSTÈRES ET MET PAUL DE CIVRAC DANS UN EFFROYABLE DILEMME

CHAPITRE PREMIER OÙ M. TORPÈNE MARCHE DE STUPÉFACTION EN STUPÉFACTION

CHAPITRE II QUI RACONTE DE QUEL FAIT AFFOLANT LA MORGUE FUT LE THÉÂTRE

CHAPITRE III OÙ LE DOCTEUR AHMED-BEY TIENT SES FANTASTIQUES PROMESSES

CHAPITRE IV QUI, SANS L’ANDROPLASTIE, SE TERMINE PAR LES FIANÇAILLES PRÉVUES

SEPTIÈME PARTIE LE RADIOTÉLÉPHONOGRAPHE INTERPLANÉTAIRE

CHAPITRE PREMIER OÙ L’ON ASSISTE À DE PRODIGIEUSES RÉALITÉS

CHAPITRE II OÙ L’ON ATTEND, DANS L’ANGOISSE

CHAPITRE III OÙ LE DESTIN CLÔT, PAR UNE CATASTROPHE, LA PORTE DU MYSTÈRE

À propos de cette édition électronique

AVERTISSEMENT

Le roman La Roue Fulgurante a été écrit en 1906. Le Matin le publia en feuilletons dans l’année 1907. La première édition fut donnée par la Librairie Jules Tallandier en 1908. Depuis lors, d’autres éditeurs en ont publié différentes éditions, de divers prix, à nombreux tirages. Néanmoins, Le Matin et l’auteur reçoivent presque quotidiennement, surtout depuis environ un an, des lettres demandant « où l’on peut se procurer » La Roue Fulgurante.

Toutes les éditions antérieures, sauf une seule, dite « populaire », étant épuisées, nous offrons au public une édition définitive.

Nous tenons à déclarer que le texte qui suit est exactement le même que celui que le Matin publiait en 1906. Pas un seul mot n’y a été ajouté. Nous avons pensé que les anticipations dont fourmille ce roman prophétique rendent indispensable cette déclaration.

Mai 1942.

Les Éditeurs.

PREMIÈRE PARTIE

LES SATURNIENS

CHAPITRE PREMIER

OÙ LES HOMMES VOIENT QUELQUE CHOSE QUI NE S’ÉTAIT JAMAIS VU

Ce fut le 18 juin que la chose arriva. L’homme qui, le premier, a vu la Roue Fulgurante, est un capitaine de carabiniers espagnols nommé José Mendès.

Précédé de sa fille Lola et de son valet de chambre Francisco, qui portait sur l’épaule une lourde valise, il descendait tranquillement du fort de Montjuich vers Barcelone. Ces trois personnes allaient prendre à la gare « del Norte » le train de quatre heures cinquante pour Saragosse.

Le chemin, raide et pittoresque, passe à travers les jardins de Miramar, domine de bien haut la mer et les docks à charbon du port marchand, puis dévale brusquement jusqu’au bas de la colline, où il devient une infecte rue.

Il était trois heures du matin. Le soleil n’avait pas encore surgi de la mer orientale ; mais les étoiles commençaient à pâlir devant les clartés montantes de l’aurore. Le capitaine José Mendès fumait un de ces ignobles cigares à bon marché que les Français vantent sans les connaître, et que les Espagnols de bon goût ne touchent jamais. Et il descendait lentement l’abrupt sentier. Un instant, il s’arrêta pour arracher du bas de son pantalon une ronce tenace qui s’y était accrochée. Quand il reprit sa marche, Lola et Francisco étaient à cinquante pas en avant de lui. Gros et de jambes courtes, il ne se hâta pas pour les rejoindre, pensant qu’ils l’attendraient au bas de la descente.

Soudain, un étrange vrombissement lui fit lever la tête, et ce qu’il vit le planta droit et immobile sur ses talons ; il laissa tomber le cigare et ouvrit des yeux extraordinaires.

Imaginez une immense roue de lumière fulgurante ! Elle tournait dans le ciel avec une vertigineuse rapidité ; son moyeu était une boule noire percée de trous d’où jaillissaient des faisceaux lumineux de couleur verte… Cette roue d’éblouissement allait de l’Ouest à l’Est. D’après l’estimation que fit par la suite le capitaine, elle pouvait être à une hauteur de cinq cents mètres au-dessus du castillo de Montjuich. Tout à coup, elle s’arrêta, décrivit un quart de cercle sur elle-même et roula vers la montana Pelada.

Le capitaine pensait qu’elle devait être au-dessus du quartier de Gracia, lorsqu’il entendit comme le fracas de plusieurs tonnerres. Instinctivement, il dirigea ses regards du côté où devait être sa fille. Et il vit, – il n’en croyait pas ses yeux ! – il vit sa fille Lola et son valet Francisco enlevés de terre, emportés vers le ciel, aspirés par la Roue Fulgurante, et tout aussitôt une lueur intense l’éblouit, quelque chose le frappa rudement au front, et il tomba tout de son long sur le sol, où il resta évanoui.

Quand il se réveilla, il se trouva dans un lit d’hôpital. Les portes de la salle étaient grandes ouvertes et à toute minute on apportait des brancards chargés de blessés, dont les gémissements répondaient aux lamentations des infirmiers, plus malheureux, semblait-il, que les moribonds eux-mêmes.

José Mendès sentit une douleur au front. Il y porta sa main droite et toucha un épais bandage. Alors, il se souvint.

– Lola ! Lola ! cria-t-il.

Personne ne fit attention à lui.

– Lola ! ma niña ! ma chérie !…

Ses yeux se gonflèrent de larmes et, tournant la tête à droite et à gauche, il balbutiait :

– Où est-elle ?… Emportée par cette terrible chose de feu, là-haut !…

Et il cria de nouveau :

– Lola ! Lola !

– Silence ! dit un infirmier qui passait.

Parlait-on pour lui ? Peut-être non. Mais, à ce mot, le capitaine comprit que mieux valait se taire, réfléchir, observer et attendre. Il refoula ses larmes, dompta sa douleur, et, après un moment d’inaction, il regarda ses voisins ; l’un râlait, la tête entourée de linges sanglants ; l’autre, assis sur son lit, répondit par un sourire au regard du capitaine. C’était un pâle jeune homme aux cheveux bizarrement roux.

– Qu’est-il arrivé ? demanda l’officier.

– Comment ! vous ne savez pas ?

– Non, j’ai vu dans le ciel une roue de feu, et, comme elle filait vers la montana Pelada, la terre a tremblé et je me suis évanoui…

– Une pierre vous a frappé au front…

– Une pierre, oui, peut-être…

– Moi, j’étais arrivé avec des camarades au coin du paseo de Gracia et de la Gran-Via-Diagonal. Nous sortions de chez des amis, où nous buvions et chantions depuis le dîner. Tout à coup, nous avons vu aussi une roue de feu qui filait, comme vous le dites, vers la montana Pelada… Et voilà que nous avons entendu une espèce de ronflement terrible et… mais vous allez ne pas me croire !…

– Oui ! oui ! parlez !

– Eh bien ! nous avons vu, à cent mètres de nous, tout un pâté de hautes maisons se détacher du sol, s’arracher violemment et monter d’un trait jusqu’à la roue… Ça s’est perdu dans une grande flamme…

– Comme ma fille ! s’écria José Mendès.

– Votre fille était avec vous ?…

– Oui, ma fille Lola et mon valet Francisco… Ils ont été enlevés, dévorés… Ah ! malheur de ma vie !…

– Calmez-vous ! fit le jeune homme assez brusquement. Il ne manque pas de Lola et de Francisco qui ont été enlevés cette nuit, dans Barcelone ! Toujours est-il qu’une grosse pierre m’a frappé aux jambes et, comme vous, je me suis évanoui. Ma blessure est sans gravité, d’ailleurs.

– Des maisons, avez-vous dit ? balbutia José Mendès.

– Oui, des maisons qui ont été aspirées comme des feuilles mortes sur le passage d’un train rapide…

Mais le capitaine eut une nouvelle faiblesse et il retomba inerte sur les oreillers.

Le même jour, à cinq heures du matin, le prodige fut constaté à Christiania, en Norvège, où la roue aspira un tribunal et un couvent, laissant à leur place deux immenses trous de cent mètres au moins de profondeur.

Enfin, à sept heures, ce fut à Astrakan, sur la mer Caspienne, à l’embouchure de la Volga, que la roue infernale enleva un pont comme les machines de nettoyage par le vide enlèvent un fétu de paille.

Le télégraphe et le téléphone répandirent ces nouvelles autour du globe, si bien que le lendemain la plupart des grands journaux des deux parties du monde racontaient ces faits incroyables avec des détails précis.

Le 21 juin, à Bogota, en Colombie, dans un café retentissant du bruit des voix nombreuses et violentes, trois hommes silencieux étaient côte à côte d’un seul côté d’une table isolée dans un coin. Ils lisaient un journal du 19.

C’étaient deux Américains : Arthur Brad et Jonathan Bild, et un Français, Paul de Civrac. À mesure qu’ils lisaient les stupéfiantes nouvelles, ils sentaient grandir tout au fond d’eux-mêmes cette épouvante qui commençait à faire trembler le monde.

Depuis douze jours, ayant voyagé dans l’intérieur, ils n’avaient pas eu un seul journal sous les yeux. Aussi, après avoir lu celui où l’aventure du capitaine espagnol José Mendès était minutieusement relatée, ils passèrent la journée à parcourir toutes les feuilles publiques mises en vente à Bogota. Elles ne leur apprirent rien de nouveau. Toutefois, un magazine illustré, paru la veille, donnait une photographie de la Señorita Lola Mendès, transmise par le télégraphe. La jeune fille était jolie, avec un petit air audacieux très amusant.

Pendant les journées du 19 et du 20, la Roue Fulgurante n’avait fait ni de nouvelles apparitions ni de nouveaux ravages. Consultés par les reporters, les astronomes émettaient l’avis que le phénomène roulait dans les espaces interplanétaires et qu’il ne reviendrait probablement pas dans l’atmosphère terrestre. Les astronomes de Bogota parlèrent de la même manière que ceux des autres observatoires.

Or, à quatre heures de l’après-midi, des crieurs de journaux se répandirent dans les rues de la ville en courant et en hurlant :

– On a revu la Roue Fulgurante à Columbia, dans la Caroline du Sud ! La moitié de la ville est détruite ! Plus de trente mille victimes !

Des camelots brandissaient de petites feuilles rouges, portant imprimées les nouvelles reçues par le télégraphe vingt minutes auparavant. Le public se les arrachait.

Et alors, ce fut dans la ville une teneur sans nom. La Roue Fulgurante allait venir ! Que faire ? Où se cacher ? Des femmes passaient dans la rue par troupes. Elles serraient de petits enfants dans leurs bras et gémissaient longuement. Des hommes se suicidèrent. D’autres couraient avec une valise sur l’épaule. Où allaient-ils ? Un vent de folie bouleversait les cerveaux.

Sur le soir, on envahit la Bourse, où étaient affichés les télégrammes qui arrivaient, par New-York, du monde entier. Une dépêche de Paris annonçait que la Roue avait tracé dans Orléans un énorme fossé, parallèle à la Loire. Un village de la banlieue de Berlin venait d’être anéanti. Le port de Hong-Kong était ravagé. La Roue lumineuse avait happé au passage quarante-trois vaisseaux avec leurs équipages. Tout cela, y compris Columbia, en quatre heures de temps.

Et le problème se posait : une seule Roue, même aussi merveilleuse que celle vue à Barcelone, pouvait-elle, en quatre heures, aller de France en Prusse, puis en Chine, puis en Amérique, ou bien y avait-il autour du globe terrestre plusieurs de ces bolides extraordinaires ?

Et l’on sentait, dans ces dépêches laconiques, l’épouvante qui galopait sur toute la surface de la terre. Nulle défense possible contre la calamité mystérieuse. Comment et avec quoi l’attaquer ?… Et que de questions irritantes, insolubles, par conséquent toutes créatrices d’horreur et de panique ! Qu’était en réalité cette roue lumineuse ? Comment son moyeu, boule noire dans la clarté, ne tournait-il pas avec la roue ? Que contenait cette boule noire ? Des habitants d’une planète ? Saturne peut-être, ou Mars ? Comment étaient-ils ? Et que voulaient-ils ? Se rendaient-ils compte, seulement, du mal qu’ils faisaient à la terre ? De l’horrible guerre sans lutte possible ?

Et l’épouvante folle des hommes grandissait à se chercher des raisons de courage et de sang-froid.

Paul de Civrac, Jonathan Bild et Arthur Brad passèrent la nuit du 21 au 22 à errer dans la ville. À trois heures du matin, ils étaient affamés. Un restaurant vivement éclairé, toutes portes ouvertes, leur apparut. Ils entrèrent. Il était désert, sans les maîtres, sans un valet. Sur une table se trouvait un dîner tout servi auquel personne n’avait touché. Ils s’attablèrent.

Quand la nourriture et le vin les eurent ragaillardis (certainement, ils burent plus que de coutume et leurs idées étaient peu nettes) :

– C’est stupide, dit Jonathan Bild ; nous menons depuis vingt-quatre heures une vie imbécile…

– Juste ! fit Arthur Brad.

– Qu’importe la terreur des autres ? reprit Jonathan. Si les Marsiens, ou les Saturniens, ou les Sélénites…

Paul de Civrac l’interrompit pour remarquer assez naïvement :

– Il doit, en effet, être habité, l’aéronat…

– Dites la roue !

– Appelons la chose la Roue Fulgurante comme tout le monde, voulez-vous ? trancha Jonathan, et, pour plus de commodité, supposons que ce sont des Marsiens…

– Il faudrait d’abord admettre, objecta Brad, que la planète Mars est habitée…

– C’est admis ! s’écria Bild.

Paul acquiesça ; Brad sourit.

– Eh bien ! repartit Bild, si les Marsiens viennent ici, qu’y pouvons-nous ? Le mieux est d’être raisonnables…

– Je suis de votre avis, Jonathan ! dit Paul avec gravité.

– Cependant, risqua Brad, il ne faut pas nous abandonner à la fatalité musulmane. J’ai remarqué que jamais on n’a dit que la Roue Fulgurante ait aspiré l’eau… Rappelez-vous le pont d’Astrakan… le pont seul a sauté, avec toutes ses arches… Pas une goutte de l’eau de la Volga !…

– C’est vrai ! C’est vrai !…

– Alors ! s’écria Brad triomphant, il n’y a de sécurité que sur l’eau…

Et le gros homme alluma une cigarette.

– Où voulez-vous en venir ? fit Bild avec mauvaise humeur.

– Oui ! appuya Civrac, intrigué.

Mais Brad ne répondit tout d’abord que par un irritant sourire énigmatique.

Puis, ayant tiré quatre bouffées de sa cigarette, Arthur Brad répéta :

– Incontestablement, il n’y a de sécurité que sur l’eau. Tandis que tout le monde tremble, descendons le long du Magdalena et embarquons-nous dès qu’il deviendra navigable… À Savanilla, nous fréterons un navire et nous voguerons sur l’Océan, de port en port, jusqu’à ce qu’on n’entende plus parler de ces Saturniens…

– Marsiens ! rectifia Bild.

– Au diable ! Marsiens, Saturniens, Vénusiens, Sélénites… qu’importe ? En vérité, Jonathan…

– Et la roue ?… s’écria Paul, pour empêcher la dispute imminente.

– Si elle vient ? reprit Brad, calmé. Dès que nous la voyons, nous sautons à la mer. Plongeon, nage, plongeon, nage encore… Et, ma foi, c’est bien des chances pour que…

– Adopté ! fit Jonathan, qui frappa la table d’un coup de poing.

Les trois amis paraissaient très excités ; une continuelle envie de rire les secouait.

Ils se levèrent. Comme ils allaient sortir, quatre gaillards déguenillés envahirent la salle ; on les vit faire main basse sur l’argenterie et fracturer la caisse.

– On pille dans Bogota ! fit Brad en riant.

– Et on fusille ! dit Bild.

En effet, des détonations d’armes à feu claquaient, mêlées aux hurlements d’une populace affolée. Quelques maisons flambaient dans les rues où ils passèrent. Un moment, Civrac songea aux valises laissées à l’hôtel. Elles ne contenaient d’ailleurs que du linge, tout l’argent des trois amis étant en lettres de crédit.

« Petite perte ! pensait Paul. Au moins, nous avons les mains libres ; agréable manière de voyager !… »

Il restait un peu en arrière pour allumer une cigarette, puis il rejoignit ses amis, sur l’aspect desquels il ne put s’empêcher de rire ; Jonathan Bild s’enorgueillissait d’être maigre, osseux et long ; Arthur Brad, au contraire, était gras, gros et court.

Ils traversaient une vaste place déserte, à l’extrémité de la ville, lorsque le ciel, où luisaient faiblement des clartés d’aurore, s’éclaira violemment. Paul leva la tête.

– La Roue Fulgurante ! s’écria-t-il.

La terreur dont son corps frissonna rendit à son esprit sa lucidité absolue. Bild et Brad s’arrêtèrent contre lui. Et, les yeux en l’air, ils regardèrent, ahuris.

C’était bien la roue lumineuse à moyeu noir décrite par le capitaine José Mendès. Elle descendit juste au-dessus des trois hommes. Ils se tenaient épaule contre épaule, tremblants… Et, tout à coup, Paul se vit avec horreur soulevé de terre, enlevé dans les airs, attiré… Il perçut vaguement que Bild et Brad étaient aspirés avec lui… Une fulguration l’aveugla, et il perdit connaissance…

CHAPITRE II

DANS LEQUEL UN HOMME MYSTÉRIEUX FAIT DE MYSTÉRIEUSES PROMESSES

Pendant que ces choses stupéfiantes se passaient en Colombie, le monde entier était bouleversé. Surtout en France, où l’esprit public se révolutionne plus facilement qu’en toute autre nation, le peuple s’agitait, poussé par des meneurs pour qui tout est bon à manifestations politiques. Et le gouvernement comprit la nécessité de rassurer l’opinion.

Dans la soirée du 21 juin, le président du Conseil, ministre de l’Intérieur, réunit, en son cabinet de la place Beauvau, une vingtaine de personnages, parmi lesquels on comptait tous les ministres, le général gouverneur militaire de Paris, M. Torpène, préfet de police, l’illustre astronome Constant Brularion et M. le professeur Martial, de l’Académie des sciences. Cette assemblée de sommités politiques, militaires et scientifiques, devait examiner la situation et prendre une décision que ratifierait, le lendemain, le Président de la République.

Après quelques mots émus, d’une imprécision convenable et diplomatique, le ministre de l’Intérieur donna la parole à M. Constant Brularion.

L’astronome, lui, fut succinct et précis.

– Je ne sais rien, nous ne savons rien, personne ne sait rien !… La Roue Fulgurante est un phénomène inconnu jusqu’à ce jour. De quoi se compose cette roue effroyable ? D’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Restera-t-elle longtemps dans notre atmosphère ? Si oui, combien de temps ? Sinon, doit-on craindre qu’elle revienne après avoir disparu ?… À ces questions, pas de réponse possible, ni à toutes les autres questions que l’humanité peut se poser au sujet de la Roue Fulgurante…

Il y eut un silence un peu embarrassé.

– Soit ! fit le ministre de la Guerre. Mais si nous ne pouvons pas expliquer la Roue Fulgurante, au moins pouvons-nous la combattre !

– Avec quoi ? répliqua M. Brularion, qui ne put s’empêcher de hausser les épaules. Oui, avec quoi ?

– Les canons…

– Jouets d’enfants, général ! La Roue Fulgurante paraît, ravage et disparaît… Mais elle paraît où ?… quand ?… à quelle hauteur ?… Voilà ce qu’il faudrait savoir d’avance pour pointer vos canons et tirer !…

M. Brularion haussa de nouveau les épaules et, cette fois, avec un irrespect absolu.

La discussion devint alors confuse. Grâce à leurs habitudes de vieux parlementaires, les ministres parlaient volontiers tous à la fois, en exclamations emportées, en interrogations ironiques ou en belles phrases sonores et cadencées, mais, dans la circonstance, vides de sens. M. Martial émit timidement l’hypothèse que la Roue Fulgurante pouvait être une planète minuscule habitée seulement par quelques individus bizarres. C’était probablement ingénieux, mais ça n’empêchait pas la ville d’Orléans d’avoir vu la moitié de ses faubourgs très réellement détruits par les hypothétiques individus de la planète minuscule…

Quand les gosiers furent par trop desséchés et que les ministres jugèrent enfin bon de se taire, M. Torpène, qui n’avait dit mot, leva la main.

– Monsieur le préfet de police a quelque chose à communiquer ? fit assez ironiquement le garde des sceaux, qui n’aimait pas M. Torpène.

– Parlez, mon cher préfet ! s’écria le président du Conseil, ministre de l’Intérieur.

– Messieurs ! dit M. Torpène d’une voix grave et tranquille, un seul homme peut nous donner, avec des explications rationnelles, des moyens efficaces d’agir. Un seul homme sait peut-être ce que signifie, représente et veut dire le mystère de la Roue Fulgurante. Cet homme, le monde entier répète son nom depuis quelques mois ; cet homme, M. Brularion et M. Martial le connaissent parfaitement ; cet homme est à Paris…

– Le docteur Ahmed-bey ! s’écria l’astronome.

– Ahmed-bey ! répéta M. Martial.

– Oui, le docteur Ahmed-bey ! appuya M. Torpène.

Le président du Conseil murmura :

– En effet, je n’y avais pas pensé… Il sait peut-être, lui !…

– Si la chose est dans les limites de l’entendement humain, reprit M. Torpène avec chaleur, si la chose est définissable, Ahmed-bey seul peut la comprendre et la définir… Je vous demande, messieurs, je demande au conseil de me confier la mission d’aller immédiatement consulter le docteur Ahmed-bey et, s’il est possible, de le déterminer à venir parler ici, devant vous…

Le président regarda ses collègues, qui opinèrent gravement du menton.

– Allez donc, mon cher monsieur Torpène, et priez le docteur Ahmed-bey, au nom de la République, de venir dire ici ce qu’il sait, s’il sait quelque chose…

M. Torpène se leva.

Deux minutes après, il sautait dans sa voiture en criant au cocher :

– Chez Ahmed-bey !

Mais qu’était et qui était ce docteur Ahmed-bey, dont la science et la renommée paraissaient immenses autant que son pouvoir devait être redoutable ?

Personnage mystérieux s’il en fut jamais !

Le docteur Ahmed-bey n’habitait Paris que depuis six mois. Tout de suite, il s’était fait connaître comme le plus puissant spirite de son temps. D’où venait-il ? Nul ne le savait. On pouvait seulement constater, à son genre de vie, qu’il était extrêmement riche. Jamais il ne soigna aucun malade, et son titre de docteur, qu’il mettait sur ses cartes, lui était accordé sans qu’on sût d’où il le tenait ou seulement s’il y avait réellement droit.

C’était un homme de quarante ans, de taille élevée, mince, nerveux, au visage émacié, sans barbe ni moustache. Son teint, ses lèvres, la forme de son nez et de toute sa tête décelaient une origine arabe. Mais comme, pas une fois, on ne l’entendit parler de son passé, les curieux devaient s’en tenir aux conjectures, lesquelles n’éclairaient pas les ténèbres du mystère dont s’entourait le docteur Ahmed-bey.

À ses séances de spiritisme, vraiment prodigieuses, et qui se renouvelaient une fois par semaine, avaient bientôt assisté toutes les hautes personnalités scientifiques, littéraires ou politiques en demeure ou de passage à Paris. Quant à M. Torpène, le préfet de police, il était admis dans le cercle des initiés parce qu’il s’intéressait beaucoup, et avec une rare profondeur d’intelligence, aux problèmes spirites et psychiques.

Le docteur Ahmed-bey possédait et habitait un magnifique hôtel en bordure du parc Monceau. En quelques minutes, la voiture du préfet de police arriva devant la grille qui fermait la cour extérieure de l’hôtel. Nuit et jour, deux nègres colossaux veillaient à l’intérieur de la cour. Ils reconnurent le cocher et la voiture, ouvrirent la grille, et M. Torpène s’élança sur le perron.

À sa vue, le valet de garde sous le péristyle s’inclina, puis :

– Monsieur, dit-il, le maître se promène dans le parc… Il me faudra quelques minutes pour le trouver… J’ai l’honneur de prier Monsieur de vouloir bien attendre le maître dans ce salon.

Et le valet ouvrit une porte, tourna un commutateur électrique. Dans un salon vert et or, des lustres brillèrent ; M. Torpène entra.

Trois minutes s’écoulèrent. Le même valet reparut.

– Le maître, dit-il, prie Monsieur de vouloir bien le rejoindre dans le parc…

À cette heure de nuit, le parc Monceau était fermé. Grâce à une autorisation spéciale, le docteur Ahmed-bey pouvait passer de son hôtel dans le parc Monceau, dont il avait, par conséquent, jouissance, seul, depuis minuit jusqu’à sept heures du matin.

M. Torpène trouva le docteur dans l’allée centrale qui va du boulevard Malesherbes à l’avenue Hoche. Il fumait un cigare et se promenait à pas lents, les mains derrière le dos. Les globes électriques du parc étaient éteints, mais la lune brillait en plein ciel et les étoiles scintillaient dans les vastes éclaircies des arbres.

– Bonsoir, mon cher préfet, dit le docteur en tendant la main à M. Torpène.

– Bonsoir, docteur.

Et après avoir serré la main qui lui était présentée, M. Torpène, très ému, ouvrait de nouveau la bouche pour parler ; mais le docteur s’écria :

– Ne prononcez pas d’inutiles paroles !… Je sais pourquoi vous venez !

– Vous savez ?…

– Oui ! Il y a eu conseil des ministres place Beauvau… On y a dit mille sottises au sujet de la Roue Fulgurante…

– C’est exact ! balbutia M. Torpène, stupéfait, mais comment savez-vous ?…

Il y eut un instant de silence. Mais, ne pouvant refréner son impatiente curiosité, le préfet de police répéta :

– Oui, comment savez-vous que les ministres se sont assemblés et qu’ils m’envoient…

– Bah ! jeu d’enfant !… répondit Ahmed-bey.

– Alors, docteur, vous me direz…

– Rien !

– Comment donc ! mais…

– Rien !

Et le docteur, s’arrêtant de marcher, jeta son cigare, se mit brusquement face à face avec M. Torpène, puis, le geste sec :

– Monsieur le préfet de police, je ne sais rien, rien de la Roue Fulgurante… mais je vais savoir autre chose, bientôt… Cela me permettra sûrement d’élucider le mystère et d’éviter à notre globe de nouvelles catastrophes… Il me faut quelques jours… huit… dix… quinze… vingt peut-être !… Quand je saurai, je vous appellerai…

Le docteur se tut un instant et, d’une voix plus grave, il reprit :

– Ce que vous verrez alors sera si extraordinaire, si stupéfiant, si divin, que vous en oublierez même la Roue Fulgurante, monsieur le préfet !…

Il se tut encore, tira un second cigare de sa poche, l’alluma, se remit à marcher en fumant, les mains croisées derrière le dos ; et, d’un ton placide :

– Mon cher monsieur Torpène, officiellement, je n’ai plus rien à vous dire. Mais, si vous vouliez me faire le plaisir de converser avec moi… je ne me coucherai que dans une heure…

M. Torpène connaissait Ahmed-bey. Il savait que le docteur ne prononcerait pas un mot de plus, tant au sujet de la Roue Fulgurante que du mystérieux phénomène promis. Il refoula donc son émotion et sa curiosité pour répondre avec calme :

– Excusez-moi, docteur, si je vous quitte à l’instant. Mais vous devinez l’impatience des ministres et des savants qui m’attendent…

– Allez ! allez ! et souvenez-vous de ce que je vous ai dit…

La déconvenue fut grande, dans le conseil, lorsqu’on eut entendu, de la bouche de M. Torpène, la réponse mystérieuse d’Ahmed-bey. Les ministres recommencèrent à pérorer avec éloquence et confusion, essayant d’étourdir l’épouvante qui les envahissait. M. Martial modifia son hypothèse, M. Brularion haussa les épaules toutes les deux minutes, et M. Torpène se tut.

Enfin, le conseil se mit d’accord sur la note à communiquer aux journaux.

Elle était ainsi conçue :

« Les ministres et quelques personnalités militaires et scientifiques se sont réunis cette nuit, place Beauvau, sous la présidence de M. le ministre de l’Intérieur, président du Conseil. M. Torpène, préfet de police, assistait à la réunion. Après un examen approfondi de la situation créée à la France par la perpétuelle et mystérieuse menace de la Roue Fulgurante, le conseil a décidé de confier à M. le président du Conseil, ministre de l’Intérieur, la rédaction d’une proclamation qui sera lue, aujourd’hui même, par le Président de la République, devant la Chambre des députés et le Sénat, réunis en congrès extraordinaire, et qui sera ensuite affichée dans toutes les communes de France.

« Cette proclamation précédera des mesures pratiques qui seront ordonnées et prises incessamment, sur tout le territoire, avec le concours de l’armée. »

Quand ce beau « communiqué » fut terminé, on en passa des copies aux reporters qui attendaient dans une pièce voisine et qui s’envolèrent aussitôt vers leurs journaux respectifs.

Puis, se congratulant, mais non sans une sourde et atroce inquiétude, non sans quelque honte devant leur impuissance absolue, les membres du conseil extraordinaire se séparèrent.

Les chronomètres marquaient trois heures quarante-sept minutes du matin.

Or, exactement à la même minute, aux deux tiers des antipodes de la place Beauvau, en Colombie, la Roue Fulgurante enlevait comme trois fétus les trois humains dénommés Paul de Civrac, Arthur Brad et Jonathan Bild, de la même manière qu’à Barcelone avaient été enlevés la belle Lola Mendès et son valet Francisco.

CHAPITRE III

OÙ LA ROUE FULGURANTE LIVRE QUELQUES-UNS DE SES SECRETS

Paul de Civrac n’a jamais pu savoir combien de temps avait duré son insensibilité. Quand il reprit conscience de lui-même, son premier acte fut, avant toute réflexion, d’ouvrir les yeux. Mais il les referma brusquement, ébloui.

Il resta ensuite quelques minutes les paupières closes, tâchant de se rendre compte de sa position. Il lui fut impossible de remuer ni tête, ni bras, ni jambes. Il était collé de tout son corps contre une surface plane, les jambes droites, les bras écartés : il sentait sa nuque, ses mains, son dos, ses cuisses, ses jambes et ses talons indissolublement adhérents à une molle matière froide. Sa joue gauche était fouettée par un vent violent et continu. Ses oreilles retentissaient d’un vrombissement énorme. À travers ses paupières fermées, il voyait une uniforme teinte rose, comme quand on tourne son visage et ses yeux clos vers le ciel de midi.

Mais le sang lui battait les oreilles et il éprouvait, à respirer, une difficulté angoissante. Il lui semblait qu’il manquait d’air. Son souffle était dur et court : il haletait, d’ailleurs sans aucun bruit dans la gorge ou dans le nez.

Il ouvrit la bouche, il poussa un cri. Deux autres cris, l’un à droite, l’autre au-dessus de lui, lui répondirent.

– Arthur ! Jonathan ! s’écria-t-il.

– Paul ! Paul !

Bild et Brad vivaient. Mais il fut surpris d’entendre leurs voix et la sienne comme des sons extrêmement lointains et menus, ainsi que cela se produit dans une atmosphère raréfiée. Et cette oppression continuelle dans les poumons !…

« Parbleu ! pensa-t-il, nous sommes hors de la couche d’air respirable qui enveloppe la terre… Si nous continuons à nous en éloigner, c’est la mort…

Alors, doucement, doucement, il ouvrit les yeux, petit à petit, afin de les habituer progressivement à l’éclatante lumière qui les avait d’abord aveuglés. Il mit un quart d’heure à pouvoir seulement les garder à demi-clignés. Or, il ne voyait devant lui que l’immensité du ciel, mais d’un ciel extraordinairement lumineux. Il allait prendre la détermination de faire tourner ses pupilles dans l’orbite, de manière à voir le plus possible autour de lui, lorsqu’il sentit qu’il s’enfonçait lentement dans la matière à la surface de laquelle il était collé.

– Paul ! Paul ! crièrent ensemble les voix invraisemblablement menues de Bild et de Brad.

– Arthur ! Jonathan !

Il finissait à peine cet appel désespéré lorsque la matière sur laquelle il était étendu se déroba sous lui… Il tomba… Des corps humains dévalèrent contre son corps et il se trouva tout à coup assis dans les ténèbres.

Quelque chose meurtrissait son flanc ; de ses mains devenues libres, il tâtait :

C’était un pied humain chaussé d’une grosse botte.

– Paul ! fit une voix à sa gauche.

– Paul ! fit une autre voix derrière lui.

– Jonathan ! Arthur ! s’écria-t-il, vous êtes là ?

– Oui…

– Oui…

– Blessés ?

– Non ; et vous ?

– Moi non plus…

– Je respire difficilement…

– Moi aussi…

– Moi aussi ! Nous sommes dans un air raréfié… C’est douloureux, là, aux poumons…

– Et nos voix ? Remarquez-vous nos voix ?…

En effet, elles étaient de son bizarre, ténu, lointain, si bien qu’ils devaient crier pour n’entendre que quelque chose de chevrotant et d’indécis…

– C’est la raréfaction de l’air… répéta Paul.

– Oui, évidemment…

– Mais, pour Dieu ! où sommes-nous ? fit la voix, fine comme celle d’une petite fille, du grand Jonathan Bild.

– Oui, où sommes-nous ? insista Brad.

– Je ne sais pas, répondit Paul.

Il y eut un moment de silence. Soudain, Bild trancha nettement :

– Nous sommes dans le moyeu de la roue martienne.

– Ou saturnienne ! fit Arthur.

– Avez-vous des allumettes ?… Sapristi, que ma respiration est dure et saccadée !… Est-ce que nous ne finirons pas par nous y habituer, si ça dure ?…

– Oui, certainement, après quelques heures…

Un court silence… deux craquements… une clarté… Paul se retourna vivement, et les visages ahuris de ses compagnons se montrèrent à lui. Bild et Brad tenaient chacun une allumette enflammée. Mais les deux petites flammes étaient pâles, minuscules, sans pouvoir éclairant, et la mince mèche suiffée charbonnait vite… Ils se regardèrent tous les trois sans prononcer un mot. Les allumettes s’éteignirent ensemble.

– Attendez ! dit Paul aussitôt, j’ai mon fusil électrique.

Il tira de sa poche un appareil en forme de porte-cigare. Il pressa un bouton : une petite poire de verre jaillit, brillante… Et il se leva brusquement. Mais, à sa grande stupéfaction, l’effort très normal qu’il donna pour se lever le fit sauter en l’air.

– Où sommes-nous ? répéta Jonathan Bild.

Il se mit debout en même temps qu’Arthur Brad, et Paul les vit bondir tous les deux à un mètre au-dessus de la surface sur laquelle ils étaient d’abord assis. Ils retombèrent sur leurs pieds. Et Paul remarqua que leurs pieds, comme les siens, enfonçaient un peu dans la matière sur laquelle ils étaient posés, comme les pattes d’un oiseau léger enfonceraient dans un édredon.

Leurs faces glabres étaient pâles : les yeux bleus d’Arthur papillonnaient, les yeux noirs de Jonathan étincelaient d’un éclat extraordinaire ; leurs mains tremblaient. Paul fit un pas vers eux, mais ce mouvement le lança d’un coup violent contre le ventre d’Arthur Brad.

– Ah ! mais, dites donc, Paul…

– J’ai compris ! s’écria Paul, ne vous fâchez pas… L’air est raréfié ici… C’est une autre atmosphère que celle de la terre… la densité aussi et la pesanteur sont différentes, comprenez-vous ?… Songez que, d’après les calculs les plus sûrs, un kilogramme terrestre transporté à la surface de Mars ne pèserait plus que trois cent soixante-seize grammes !…

– Trois fois moins !

– Oui !… Eh bien ! c’est à peu près pareil ici… Nous pesons beaucoup moins que sur la terre… et comme nos muscles développent la même force, vous comprenez !…

– Oui… la force musculaire développée pour faire un pas…

– Nous fait faire un bond immense… parfaitement ! Il faudra mesurer nos efforts… éduquer nos muscles…

Paul était orgueilleux de se constater le plus calme des trois. Il eut conscience que la possession du fanal électrique, son sang-froid et sa science spéciale le rendaient le chef de leur petit groupe humain. Et désormais il devait penser, parler et agir comme un chef…

Il est vrai, il se sentait extraordinairement surexcité. Il ne doutait pas que cette excitation qu’il voyait aussi sur les visages de Bild et de Brad ne fût encore causée par l’air ambiant, certainement beaucoup plus riche en oxygène que l’atmosphère terrestre.

– Nous nous y habituerons…

Il lui semblait, en effet, que déjà sa respiration, quoique toujours aussi courte et rude, était moins difficile et presque pas douloureuse. L’assimilation à ce milieu étrange, dans lequel ils devaient vivre longtemps, commençait donc pour eux.

– Ah çà ! voyons ! s’écria Bild, nous direz-vous où nous sommes ?…

– Parbleu ! répondit Paul violemment.

Et, mesurant ses gestes avec circonspection, levant haut la main armée du fanal, il se mit à tout examiner autour d’eux…

L’exploration fut courte. Ils étaient à l’intérieur d’une chambre de forme bizarre. Imaginez une boîte polyèdre à vingt faces, de cinq mètres environ de hauteur ; mettez-vous, à l’intérieur, debout sur une des faces triangulaires, et vous aurez une idée de l’aspect que présentait à leurs yeux leur prison. Car c’était bien une prison. Nulle porte, ni fenêtre, ni ouverture quelconque ne se voyait ; les parois étaient lisses, mais la chose la plus étonnante était la matière dont étaient faites ces parois. On ne peut mieux la dépeindre qu’en la comparant à du brouillard très dense, très épais, de couleur gris sombre : des murs de nuage dense !… Par où avaient-ils été précipités dans cette cellule géométrique ? Mystère.

De la crosse de son revolver, Paul frappa sur les parois qu’il pouvait atteindre. Son revolver et son bras enfonçaient là dedans sans bruit.

Soudain, comme une éclaircie se fait dans un nuage, devant eux s’ouvrit une vaste ouverture par où entra un flot de lumière verte…

Instinctivement, sans une seconde d’hésitation, les trois amis bondirent ensemble par cette ouverture. Mais ils n’avaient pas pensé aux nouvelles conditions de la pesanteur. Leur élan démesuré les emporta très loin et, au lieu de faire quelques pas hors de la cellule, ils restèrent une demi-minute suspendus dans l’air, glissant vers une sorte de dôme gris dans lequel ils furent jetés. Ils pénétrèrent dans un milieu obscur et suffocant qui les rejeta aussitôt comme ferait un sommier élastique. Ils roulèrent pêle-mêle les uns sur les autres, contusionnés, mais sans grand mal. Quand ils se relevèrent, ce fut juste à temps pour voir l’ouverture qu’ils avaient franchie se refermer…

Paul se croyait victime du songe le plus fantastique, et il essuyait d’une main froide son front en sueur, il se frottait les yeux. Mais il avait le revolver dans sa main, et le froid de l’acier passait de sa main dans tout son corps.

Alors, il comprit qu’il était bien éveillé, qu’il vivait dans la réalité, non dans le songe.

Il se sentit une âme toute simple et nue et faible de petit enfant, une âme obéissante et docile, mais follement curieuse. Il s’assit sur ce bizarre parquet qui semblait fait de nuage dense et opaque ; il lui parut qu’il s’étendait sur un divan moelleux. Sa main, lancée avec force, pénétrait dans la matière nuageuse, et il percevait une molle résistance… Bild et Brad s’assirent devant lui.

– Paul, dit Bild, que diable est tout cela ?

– Je ne sais pas… nous observerons… nous réfléchirons…

– On finira par trouver… dit Brad.

La « pièce » dans laquelle ils étaient représentait l’intérieur d’un immense polyèdre ; les faces étaient si nombreuses qu’elle paraissait ronde.

Une lueur verte, diffuse, les éclairait, venant d’où ?… Cette lumière semblait émaner de la matière elle-même qui composait le mur sphérique de leur étrange demeure… demeure absolument vide, d’ailleurs…

– Évidemment, dit Paul, nous sommes dans un nuage…

Mais cela présentait une association d’idées tellement folles qu’il se tut… Il y eut un long silence…

– Je veux être électrocuté, commença Jonathan Bild tout à coup, je veux être électrocuté si…

Mais il se tut, et Brad ricana :

– Jonathan, mon vieux, que tu le veuilles ou non, c’est le commencement d’une électrocution inimaginable… Ces Saturniens… que nous…

– Marsiens ! hurla Bild, furieux.

– Allons, calmez-vous, Arthur ! Jonathan ! cria Paul.

Mais la ténuité de sa voix qu’il avait voulu enfler et faire énergique et vibrante, cette ténuité ridicule le surprit encore et l’arrêta net. Ses deux amis lui semblaient un peu affolés… Il voulait leur montrer combien il était calme et fort, et il se leva pour marcher.

Cette fois, il pensa à la pesanteur presque nulle et il fit des mouvements d’une douceur et d’une prudence extrêmes. Il constata d’ailleurs avec plaisir qu’il respirait de plus en plus aisément, bien que toujours d’un souffle court et inaccoutumé. Malgré l’immensité de la pièce, la déclivité de ses parois polygonales était des plus sensibles. (Représentez-vous bien l’intérieur d’une sphère polyèdre, si les mathématiciens veulent me permettre cette alliance de mots inusités, mais qui fait image.) Or, en marchant, il sentait que son corps, sans cesser d’être perpendiculaire à la surface molle que touchaient ses pieds, restait droit dans le sens des rayons d’une circonférence. Et, marchant toujours, ébahi mais déterminé, Paul se vit bientôt au-dessus de Bild et de Brad, la tête en bas, les pieds contre le « plafond ». Il marcha encore. Il fit ainsi le tour de la salle, comme une fourmi le ferait dans un boulet creux, et il redescendit, devant Bild et Brad stupéfiés, par le côté opposé à sa direction de départ.

Après un long moment de silence et de réflexion, il dit :

– Bien d’autres phénomènes nous surprendront sans doute, dans le monde saturnien…

– Marsien ! fit l’obstiné Jonathan.

– Mais enfin, cria Brad, pourquoi voulez-vous donc tant que nous soyons ici chez un succédané de la planète Mars ?

– Et vous, Brad, pourquoi donc, avec Paul, tenez-vous à ce que la planète Saturne soit pour quelque chose dans notre aventure ?

– Parce que c’est mon idée ! répliqua Brad sèchement.

– Non, ce n’est pas cela, dit Paul avec autorité. Je pense, moi, que la Roue Fulgurante, dans le moyeu de laquelle, selon toute probabilité, nous sommes miraculeusement enfermés…

– Miraculeusement, c’est le mot ! interrompit Bild.

– Eh bien ! la Roue Fulgurante vient de la planète Saturne, parce qu’elle en a la forme exacte.

– Oui, Saturne et son anneau ! cria Brad.

– Ça n’est pas une preuve ! fit Bild.

– C’est une probabilité…

– Insuffisante !

– Eh bien ! soit ! s’écria Paul, décidé à tout concilier, nous saurons plus tard si Saturne ou si Mars… Qu’est-ce que cela peut nous faire ?

– Juste ! firent Arthur et Jonathan.

– Qu’il soit marsien ou saturnien ou sélénite, ou même jupitérien… dans ce lieu, les lois de l’attraction, de l’équilibre et de la pesanteur, telles que nous les avons sur la terre, n’existent pas. La matière saturnienne – prenons ce mot provisoirement, voulez-vous ? – la matière saturnienne dont est faite cette paroi polygonale et sphérique exerce une attraction qui lui est propre, puisque j’ai marché là-bas et là-haut sans tomber, et ma tête se trouvant toujours dans la direction du centre de la circonférence ; comme dans le monde terrestre, planétaire et solaire, cette attraction vient de la circonférence !…

– C’est étrange ! fit Bild.

– Je ne vois pas d’autre explication, dit Brad… Essayons, Jonathan !

Ils le levaient et déjà ils se mettaient en marche, lorsqu’un long sifflement perçant déchira les oreilles de Paul. Il eut la sensation de la présence mystérieuse d’un autre être qu’eux. Il mit sa main droite sur l’épaule gauche de Bild, sa main gauche sur l’épaule droite de Brad, et il murmura instinctivement :

– Les Saturniens !

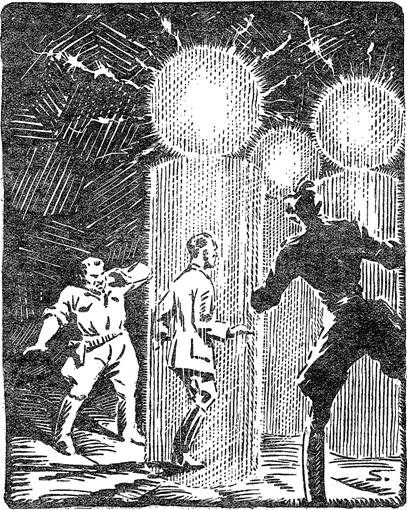

Devant eux, une partie de la paroi s’évanouit comme une épaisse fumée s’ouvre devant un puissant jeu d’eau, et ils virent…

Par l’ouverture subitement ménagée, une colonne lumineuse d’un vert intense entra, puis une autre, puis une troisième… Elles étaient hautes comme un homme de grande taille et, au sommet de chacune d’elles, flottait un globe de lumière blanche, pâle, fantomatique, d’où jaillissaient à tout instant de courtes étincelles crépitantes. Trois têtes de feu opaque au-dessus de la transparence élancée des trois colonnes vertes !…

Tandis que ces apparitions singulières, maintenant rangées en une ligne de front, glissaient devant eux, Paul reculait, tremblant et glacé de peur, et il avait la sensation vague que Bild et Brad reculaient en même temps que lui…

Mais les colonnes s’arrêtèrent, et de chacune d’elles, alternativement, jaillirent des faisceaux d’étincelles avec des crépitements cadencés…

Puis elles se glissèrent de nouveau en avant. Ils les virent – comment exprimer ces choses indicibles ? – ils virent les colonnes les entourer comme un brouillard entoure un arbre, sans les cacher, et ils perçurent que sur leurs têtes ils posaient les trois globes de feu pâle !…

Des faisceaux de longues étincelles jaillirent des globes lumineux avec de rapides crépitements. Puis un long sifflement aigu retentit… Les globes réapparurent devant leurs yeux au sommet des vertes colonnes transparentes et glissèrent vers le point de la paroi d’où ils avaient d’abord surgi.

Pendant que les colonnes vertes se dégageaient des trois amis, Paul était parvenu peu à peu à chasser sa terreur instinctive. Il ouvrit la bouche pour parler ; aucun son ne sortit de sa gorge encore contractée… Il put du moins lever le bras droit, en un geste irréfléchi ; mais, de leur glissement régulier et lent, les colonnes vertes porteuses de globes lumineux reculèrent, s’enfoncèrent, disparurent, et, tout aussitôt, la paroi opaque et nuageuse fut telle qu’elle était auparavant, lisse et nette, sans solution de continuité.

– Paul ! dit Jonathan, n’ai-je pas rêvé ? Est-ce que je ne suis pas fou ? J’ai vu des colonnes de lumière verte, trois…

– Moi aussi, trois ! fit Arthur Brad d’une voix imperceptible.

– Et trois boules de feu blanc…

– De feu blanc, en effet, qui lançaient des étincelles crépitantes…

– Et cela s’est placé sur nos têtes, autour de nos jambes…

– Oui, tout autour de nous trois… Hein ! Paul !…

Paul se tourna vers ses compagnons. Ils étaient livides et leurs yeux brillaient étrangement dans leurs faces exsangues ; leurs lèvres pâles tremblaient…

Sans doute, Paul était-il semblable à eux… Mais il avait conscience de son absolue présence d’esprit, de la possession indiscutable de sa raison. Il n’était pas fou, ni halluciné. Il avait vu, ils avaient vu comme lui : donc, c’était vrai. Les trois colonnes vertes portant les globes de feu pâle existaient, venaient d’exister là, d’agir, oui, d’agir, tout à l’instant…

– Jonathan ! Arthur !… comme vous, j’ai vu… Vous n’êtes pas fous !… Nous sommes dans un monde étrange…

– Avez-vous remarqué que ces colonnes et ces globes de feu n’émettaient ni chaleur, ni lumière rayonnante ?

– Oui, en effet, rien que des étincelles !…

– Mais qu’est-ce que ça peut être ? balbutia Bild.

– Je ne sais pas… ces globes lumineux… on pense à des têtes… et les étincelles crépitantes jaillissaient…

– Oui, jaillissaient, c’est ça !… comme des paroles ou des regards…

– Ah ! des pensées, des volontés matérialisées, agissantes… j’y suis !…

– Parbleu !… l’être pensant concentré, devenu pur fluide…

– Mais c’est inconcevable ! s’écria Brad.

Ce mot venait d’être prononcé, lorsque Paul entendit à sa droite un bruit qui éveilla immédiatement dans son esprit le souvenir des froissements d’un jupon de soie. Il se retourna brusquement et vit, en même temps que la paroi trouée se refermait, une pâle et belle jeune fille debout près d’un homme qui saluait !…

Cette fois, il douta de ses yeux. Il avançait vers la nouvelle apparition, lorsqu’un éclair de mémoire illumina son esprit.

– Ah ! s’écria-t-il. Lola Mendès !…

Et, après les trois colonnes au globe de feu, cela était d’un contraste si fou qu’il éclata de rire. Derrière lui, il entendit les rires nerveux de Bild et de Brad – et ils répétaient entre deux spasmes :

– Ah ! ah ! Lola ! Lola Mendès !…

C’était, en effet, la jeune Espagnole qu’ils avaient devant eux.

CHAPITRE IV

OÙ LES DOUCEURS DE L’AMOUR ET LES DOULEURS DE LA FAIM COMMENCENT ENSEMBLE

À la vue de Lola et de Francisco, ce fut donc, chez les trois hommes, un accès de réelle démence. Il dura peu.

Quand Paul fut fatigué de rire, sa raison lui revint, et il prit soudain la résolution ferme de tout accepter, même les événements les plus illogiquement invraisemblables, comme choses simples et naturelles.

En un clin d’œil, il eut observé la jeune fille et son valet.

Svelte et nerveuse, mais sans maigreur, d’une taille plus élevée que la moyenne, Lola Mendès était vêtue d’un corsage et d’une jupe de drap rouge. Ses mains avaient, comme ses pieds, une élégante finesse. Son cou nu, de forme pleine et de peau fine, était délicatement brun et supportait avec grâce une tête un peu ovale casquée d’admirables cheveux noirs, aux joues d’un blanc mat, au nez droit et fier et les narines bien ouvertes, au front étroit, sous lequel de grands yeux bruns étincelaient entre des cils merveilleusement longs et serrés. Les lèvres étaient d’un rouge vif, un peu épaisses, nettement dessinées. Énergique et langoureuse à la fois, la beauté de Lola Mendès était impressionnante.

À la fois intelligente et ahurie, la laideur du valet Francisco était grotesque.

Plus maigre et plus long que Jonathan Bild lui-même, le gaillard avait des jambes torses, des mains énormes, et il était un peu bossu. Quatre poils de moustache se hérissaient sous son nez de don Quichotte, les pommettes de son visage parcheminé étaient immenses et son crâne chauve luisait comme un œuf d’autruche en plein soleil. Mais, sous des sourcils énormes, brillaient des yeux noirs, très enfoncés dans l’orbite et pétillants d’esprit.

Il se tenait courbé, le poing gauche sur la hanche, la main droite remuant loin du corps un chapeau melon de couleur jaune et les deux pieds unis militairement à côté d’une valise de voyage protégée par un fourreau de drap gris.

Tandis que le valet saluait, la jeune maîtresse regardait, interdite et silencieuse, en une pose des plus embarrassées. Paul sentit la nécessité de parler. Il avait recouvré toute sa vigueur d’esprit et son sang-froid, car la présence dans la Roue Fulgurante de deux êtres humains avait causé dans son organisme et aussi, il le sentait, chez Bild et Brad, une salutaire réaction.

Puis, la beauté de Lola Mendès l’émouvait et lui donnait en même temps l’ardent désir de se montrer valeureux.

– Mademoiselle, dit-il en s’inclinant, vous êtes surprise de m’avoir entendu prononcer votre nom et celui de votre domestique. C’est que votre aventure a été racontée par le capitaine Mendès…

– Mon père vit ? s’écria la jeune fille, dont les joues s’empourprèrent.

– Il vit ; du moins, les journaux terrestres d’hier, 21 juin, l’affirment. Ces journaux nous ont tout appris. Nous les avons lus quelques heures avant d’être enlevés comme vous l’avez été…

– Bien dit, Paul ! firent ensemble Jonathan Bild et Arthur Brad.

– Mademoiselle, continua-t-il, nous sommes maintenant heureux de nous trouver dans cette Roue Fulgurante, puisque vous y êtes… Nous vous serons utiles, peut-être…

– Agissez correctement, Paul ! dit Jonathan. Faites les présentations.

– Faites-les, Paul ! appuya Brad.

Paul se tourna à gauche et attira par le bras son maigre et long compagnon.

– Jonathan Bild, officier de la marine des États-Unis…

Il se tourna à droite et vit que son compagnon gras et court s’était avancé.

– Arthur Brad, professeur d’histoire naturelle à l’université de Boston.

Et, se désignant lui-même en s’inclinant très bas :

– Paul de Civrac, correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris, lieutenant de l’infanterie coloniale…

Il se releva et ajouta :

– Chargés tous les trois, par les gouvernements américain et français réunis, d’une mission scientifique aux fouilles de Neiva, en Colombie, nous étions de passage à Bogota, lorsque nous avons été enlevés par la Roue Fulgurante.

Paul de Civrac, de taille moyenne, avait environ trente ans ; ses deux amis devaient en avoir deux ou trois de plus. Tandis que par son visage ovale et fin, ses moustaches blondes, ses cheveux noirs, ses yeux bruns et par l’expression de toute sa personne aristocratique et nerveuse, Paul de Civrac se révélait Français de pure race, ses deux amis, Jonathan Bild et Arthur Brad (le premier très grand et très maigre, aux yeux sombres, au visage glabre et sec, aux cheveux châtains en coup de vent ; le second, petit et gros, sans moustache, mais avec une barbiche, les cheveux roux coupés court et les yeux bleus), représentaient les deux types du véritable Américain.

Et les trois amis, si dissemblables physiquement, mais égaux par l’intelligence, le cœur et le courage, se tenaient debout et un peu inclinés devant la jeune fille.

Depuis son exclamation filiale, l’Espagnole n’avait pas prononcé un mot, ni fait un geste. Immenses dans son visage redevenu pâle, ses yeux noirs regardaient avec une expression qui passait peu à peu de la stupéfaction à la confiance. Mais son valet semblait moins ému. Pendant que Paul parlait, il s’était confondu en révérences comiques. Et dès que le jeune homme eut fini, ce fut lui qui répondit, d’une voix de crécelle rendue plus bizarre encore par la ténuité de l’air :

– Señores, soyez les bienvenus dans cette machine du diable ! Moi, je m’y suis fait… et tant que les provisions dureront… (Le drôle jeta un coup d’œil à sa valise.) On voit ici des choses à faire invoquer cent fois par jour le nom de la bienheureuse et secourable Virgen del Pilar !… Mais il y a peu de danger, puisque nous vivons encore… Malheureusement, la Señorita se désole, se lamente, reste triste, effarée…

Il s’approcha de Paul et, mettant une main en cornet autour de sa bouche, ce drôle de Scapin castillan lui dit à l’oreille :

– Entre nous, Señor, j’avais peur que la Señorita devînt folle !… Vous comprenez, cet enlèvement peu commun, les colonnes de lumière verte, les boules de feu… Mais peut-être en avez-vous déjà vu… Oui ?… Bon, alors !… Maintenant, je suis tranquille… la Señorita… eh ! oui, puisque vous êtes là, trois galants caballeros, des hommes en chair et en os, des chrétiens tout comme son père et moi…

Mais il s’interrompit net. La jeune fille avait fait un pas léger en avant et mis sa jolie main sur l’épaule du domestique, qu’elle repoussa doucement en arrière.

– Assez, Francisco, dit-elle d’un ton de commandement.

Et s’adressant à Paul, tandis que ses beaux yeux se mouillaient de larmes et que son admirable gorge palpitait :

– Monsieur, excusez mon émotion… Depuis si longtemps que je suis là, – deux jours, d’après la date que vous avez dite, – je me sentais peu à peu devenir folle… Et quand je vous ai vus, je n’ai pu en croire mes yeux… Maintenant, j’ai toute ma raison… J’accepte votre secours. Vous m’expliquerez… Il y a ici tant de choses étranges et si effrayantes… Mais mon père est vivant, avez-vous dit ?

– Oui, Mademoiselle.

Paul lui rapporta brièvement tout ce qu’il avait lu dans les journaux.

De peur de passer pour fou, il ne raconta pas qu’il avait vu, un an auparavant, le visage de Lola dans une coupe de cristal remplie d’eau. Il se jura même de ne jamais révéler ce fait magique. Mais il se rappela dès lors Ahmed-bey avec un frisson d’épouvante et d’admiration. Tandis qu’il parlait, il se demanda mentalement pourquoi il n’avait pas aussi reconnu Lola en voyant, sur les journaux de Bogota, le portrait de la jeune fille enlevée par la Roue Fulgurante. Il pensa que peut-être ce portrait était mal fait ou sans aucune authenticité.

Et, tout en suivant ces pensées à son esprit, il parlait à haute voix à Lola Mendès. Enfin, il se tut.

– Ainsi, conclut-elle, nous serions dans une espèce de ballon venu de la planète Saturne ?…

– Oui, Mademoiselle, probablement…

– À moins qu’il ne vienne de la planète Mars ! dit l’incorrigible Bild.

Paul haussa les épaules. Et, se mettant très à l’aise en l’exorbitante situation, il agit dans la vaste et bizarre pièce polyédrique comme il aurait agi dans son cabinet de travail.

– Veuillez vous asseoir, Mademoiselle. Tout siège manque, mais le sol de cette salle est si moelleux…

Elle s’assit devant lui, tandis que Bild et Brad se laissaient tomber à leurs côtés et que Francisco se mettait un peu à l’écart.

Les conjonctures étaient si extravagantes que, malgré sa peine et ses inquiétudes, Lola Mendès ne put s’empêcher de sourire. Bild et Brad l’imitèrent. Paul en fit autant. Mais Francisco, moins discret, s’écria :

– Ah ! ah ! voilà qui me donne de quoi m’amuser toute ma vie si…

Un regard de sa jeune maîtresse lui coupa la parole.

Il y eut un moment de silence, pendant lequel Lola Mendès observa les trois amis, tandis qu’ils l’observaient eux-mêmes. Mais, la première, elle parla :

– Où pouvons-nous être, maintenant ?

– Par rapport à la terre ?

– Oui.

– Difficile à conjecturer, dit Brad.

– Impossible, fit Bild.

– Mais, Mademoiselle, demanda Paul, où étiez-vous avant d’entrer ici ?…

– Dans une autre salle, ronde comme celle-ci, mais plus petite.

– Vous étiez venue ici ?… fit Bild.

– Oui, deux fois…

– Comment ? dit Brad.

– Chaque fois qu’un trou s’est ouvert devant nous, expliqua Francisco qui, décidément, voulait se mêler à la conversation, nous sommes passés. La première fois, c’était de la petite chambre ronde dans celle-ci ; la seconde fois, de celle-ci dans une petite chambre ronde… et pareillement dans la suite…

– C’est à notre première venue dans cette grande salle, continua Lola, que nous avons vu des colonnes de feu et des boules avec de petits éclairs… J’ai failli mourir de peur… mais je n’ai eu aucun mal…

– Nous avons vu aussi ! fit Bild.

– Ce sont les Saturniens, probablement, risqua Brad.

Lola ouvrit de grands yeux étonnés.

– Oui, dit Paul à son tour. Nous pensons que ces colonnes sont une matière lumineuse spéciale supportant de purs esprits… des intelligences presque parfaites… des cerveaux, si vous voulez, des cerveaux arrivés à une perfection telle qu’aucun organe ne leur est utile et qu’ils se présentent sous forme de globes de feu… comme certaines apparitions constatées, sur la terre, par les spirites…

– Des âmes, alors ?… balbutia Lola Mendès.

– Oui, des âmes, c’est cela ! s’écria Francisco avec enthousiasme. Ces Saturniens, ou ces Marsiens, seraient des âmes, de pures âmes sans corps…

Mais Paul reprit avec plus de force :

– C’est justement pour cela que je crois à des Saturniens plutôt qu’à des Marsiens. En effet, d’après ce que l’on sait de la planète Saturne, dont les caractéristiques sont les contraires de celles de Mars, la légèreté spécifique des substances et la densité de l’atmosphère y sont telles que les Saturniens sont forcément incapables de demeurer sur le sol… Ils ne peuvent être que des êtres aérostatiques flottant dans l’atmosphère, au-dessus des épaisses et lourdes nuées qui recouvrent leur globe annelé… Et les parois de cette salle, des autres, sont constituées par la nue assemblée, dense, à laquelle les Saturniens donnent la forme qui leur plaît… Et cette nue, cette vapeur nous supportent parce que nous sommes, ici, d’une inconcevable légèreté qui ne pèse rien à la densité de ces vapeurs… Pensez à une fourmi sur un édredon !… Quel monde !… Nos astronomes eux-mêmes, pourtant si rationnels, affirment que, vu les conditions physiques et physiologiques de leur planète, les Saturniens ont des corps d’une impondérable légèreté, transparents, volant sans ailes dans le ciel… sans besoins matériels d’aucune sorte… Élargissez un peu cette conception encore bien humaine ! Et les colonnes de lumière verte et les globes de feu justifient admirablement les timides hypothèses de nos astronomes ! De purs esprits sous forme de lumière… Quel monde !…

– Et leur volonté, pour s’exécuter, dit Arthur Brad, n’aurait besoin que d’être, d’exister… Ces volontés, ce sont les étincelles crépitantes… Par leur force mystérieuse, elles ouvrent, à distance, les parois de cette salle : elles peuvent en modifier les formes…

Ces probabilités étaient si hautement émouvantes que le silence retomba entre eux.

– Mais comment avons-nous été enlevés ? demanda tout à coup la jeune fille.

Paul avait réfléchi à cela ; il répondit :

– La Roue Fulgurante doit avoir besoin de matières pour entretenir son activité radiante. Sans doute, à des moments voulus par les Saturniens, possède-t-elle une force attractive considérable… Ceci explique l’enlèvement des maisons, des terrains, à certains points de son passage… On sait que le mouvement, brusquement interrompu, se transforme en chaleur… C’est une loi physique… les maisons, les rochers, les terres, happés par la roue, prennent feu à son contact, l’alimentent de combustible, de calorique…

– C’est ingénieux ! fit Bild.

– Ce doit être juste ! fit Brad.

– Oui, mais ça n’explique pas pourquoi nous n’avons pas été anéantis comme les maisons du paseo de Gracia, ricana Francisco…

– Peut-être les Saturniens ont-ils calculé et dirigé l’attraction de leur machine de telle sorte que nous ayons été attirés, de biais, sur le moyeu noir de la roue et non sur la roue de lumière…

– Cependant, dit Bild en hésitant, je me demande pourquoi les Saturniens, puisque Saturniens il y a, ont besoin de cette Roue Fulgurante à moyeu habitable ! S’ils sont de purs esprits, comment ne peuvent-ils pas voyager librement dans les espaces interplanétaires sans cette machine bizarre ?…

– Oui, fit Brad, comme la lumière, comme le son, ils pourraient aller…

– En effet, mais sans doute le vide interplanétaire et les atmosphères autres que celle de leur planète d’origine, Saturne, ne conviennent-ils pas à l’existence des Saturniens…

– Ils peuvent donc mourir ? fit Francisco.

– Pourquoi pas ?

– Allons donc ! une âme ne meurt pas !…

– Qu’en savons-nous ? Puis une intelligence, un esprit, n’est pas une âme… Une intelligence, un esprit, un Saturnien, par conséquent, peut mourir.

Il y eut un instant de silence et, tout à coup, Paul de Civrac s’écria :

– Ah ! si nous avions avec nous le docteur Ahmed-bey !

– Ahmed-bey ? fit Jonathan Bild. Qu’est ce personnage qui vaut la peine d’être regretté dans la situation où nous sommes ?

– Ma foi ! risqua Francisco, moi, je regrette tous les habitants de la terre ! S’ils étaient ici, nous ferions la conquête des astres, de Saturne, pour…

– Francisco ! interrompit sévèrement Lola.

– Qui est Ahmed-bey ? demanda Brad avec placidité.

– Un étrange savant, répondit Paul, que j’ai connu à Calcutta, au cours d’un voyage dans l’Inde… Ahmed-bey savait bien des choses… On disait, à Calcutta, qu’il possédait tous les secrets terribles des anciens brahmanes, qui étaient maîtres absolus de la vie et de la mort !…

– Je ne vois pas, grogna Bild, à quoi ce demi-dieu nous servirait ici…

– Hé ! répliqua Paul, il nous expliquerait clairement ce sur quoi nous échafaudons avec peine de vagues conjectures !… Il nous sortirait de cette irritante Roue Fulgurante, peut-être…

Le sceptique Bild haussa les épaules et fit une moue qui prouvait qu’il ne croyait pas, lui, aux exorbitantes facultés dudit docteur Ahmed-bey.

Paul n’osa insister.

Or, quelle n’eût pas été son émotion s’il avait pu savoir qu’à l’instant même, sur la terre, le docteur Ahmed-bey, précisément, pensait à lui, Paul de Civrac, se rappelait leur rencontre à Calcutta et se préparait à aller, de la manière la plus prodigieusement inattendue, au secours des prisonniers de la Roue Fulgurante !

Mais, malgré toutes les merveilles de la transmission des pensées, Paul ne pouvait pas savoir, Paul ne savait pas…

Il se laissa aller à une rêverie où il revoyait avec quelque amertume les épisodes de sa vie terrestre, lorsque, soudain, la voix de la jeune fille, sa compagne désormais, le ramena au présent, à la réalité angoissante du présent.

– Quelles étrangetés ! murmurait Lola… Mais combien de temps cela durera-t-il ? Reviendrons-nous sur la terre ?

– Mystère ! prononça Brad.

– Nous le verrons bien ! dit Bild.

– À moins que nous ne soyons morts de faim d’ici là ! ricana de nouveau le pratique Francisco.

La remarque était si judicieuse que tous les yeux se tournèrent vers le valet.

– Eh ! oui, dit-il. Ces Saturniens, comme vous les appelez, s’ils sont de purs esprits, des âmes, se moquent pas mal d’une tranche de jambon froid, d’un morceau de pain et de trois œufs durs !… Vous ont-ils demandé si vous aviez faim ? Vous ont-ils offert des victuailles ? Non, n’est-ce pas ?… Alors ?… Il est probable que vos Saturniens ne comprennent pas le français, monsieur de Civrac, ni l’anglais, messieurs Jonathan Bild et Arthur Brad, ni l’espagnol, Señorita !… Comment leur ferez-vous entendre, si seulement vous les revoyez, que nous avons besoin, nous, qui ne sommes pas de purs esprits, de nourrir notre corps avec autre chose que des étincelles blanches, des lueurs vertes et du nuage condensé ?… Ah ! caramba ! nous sommes cinq… et je n’ai là des vivres que pour deux jours…

Ce disant, le raisonnable et bouffon Francisco saisit sa valise, la mit sur ses jambes allongées, l’ouvrit et en tira divers paquets qu’il soupesait en murmurant :

– Poulet… jambon… pain… sardines en boîtes… œufs durs… pêches et tomates… encore un litre de vin et une demi-bouteille d’eau minérale… Oui, en se rationnant, il y en a pour nourrir cinq personnes pendant quatre repas… Ah ! j’ai rudement bien fait de désobéir au capitaine et d’emporter des provisions… Il voulait déjeuner et dîner dans les buffets !… Les buffets de Saturne… oui ! ils sont jolis !…

Les paroles du valet n’étaient bouffonnes qu’en apparence. Loin de faire rire, elles inspiraient de bien noires pensées. Elle n’avait rien d’agréable, la perspective d’un long séjour dans cet énigmatique moyeu de la Roue Fulgurante, sans communication possible avec les êtres mystérieux qui l’habitaient, sans ravitaillement probable. Ils se voyaient tous condamnés, pour peu que la situation présente se prolongeât, à la plus horrible des morts, à la mort par la faim et par la soif…

Paul tira tout à coup sa montre : il était midi moins dix minutes. Il y avait donc environ huit heures que Bild, Brad et lui avaient été enlevés par la Roue.

– C’est aujourd’hui le 22 juin, dit-il ; il nous faut établir un calendrier afin que…

– J’en ai un ! fit Brad.

Il montra son portefeuille qui, en effet, était muni d’un calendrier…

– Il n’y a ici ni jour ni nuit, dit Bild. Brad sera donc chargé de tenir son calendrier au courant des heures écoulées…

– Entendu !

– Mademoiselle est servie ! prononça Francisco.

Devant eux, sur la valise ouverte et retournée, le valet avait « mis la table ».

Lola Mendès se servit de la fourchette, du couteau et du verre qui lui appartenaient : Bild, Brad, Francisco et Paul avaient leurs dix doigts et chacun le bon couteau de voyage propre à toutes les besognes, les délicates comme les rudes.

On mangea sans parler. Le repas fut rapide, court et – il faut bien le dire – insuffisant. Mais Francisco rationnait avec autant de prudence que d’équité.

– Et d’un ! fit le valet en refermant la valise ; vous avez encore trois dîners de la même force… Ensuite…

Il fit claquer ses doigts en l’air et, tirant de sa poche du papier et du tabac, il roula une cigarette qu’il alluma…

Bild avait quatre cigares. Il les offrit, et chacun – avec la permission de Lola Mendès – fut bientôt entouré d’un nuage de fumée.

Tout en tirant de son cigare de lentes bouffées, Paul observait la jeune fille. Elle était assise, les jambes droites, les bras croisés, le menton baissé sur la poitrine et soutenu par la main gauche… Elle soupirait et, bientôt, des larmes roulèrent sur ses joues. Très ému, Paul jeta son cigare et s’approcha de Lola.

– Mademoiselle…

Elle tressaillit, leva la tête, essuya ses larmes d’un geste vif, et, d’une voix douce :

– Je pensais à mon père… Mais je dois être forte… Vous ne me verrez plus pleurer.

Elle s’efforça de sourire et, leurs yeux, s’étant rencontrés, ne se détournèrent pas. Ceux de Paul devaient être pleins d’encouragements et de consolations ; ceux de Lola semblaient remercier. Spontanément, Paul lui tendit la main : elle lui donna la sienne et il sentit la légère pression de ses doigts.

– Tout n’est pas perdu, dit-il, je vous sauverai…

Il était étrangement émotionné. Il aurait voulu parler davantage, protester de son dévouement… Mais deux voix brusques lui rendirent tout son calme :

– Nous vous sauverons ! disaient-elles.

C’étaient les voix de Bild et de Brad, debout à côté de Paul, et tendant tous les deux une main à la jeune fille.

D’un joli mouvement, elle se leva et donna sa main gauche à Brad, sa main droite à Bild. Le shake-hand fut net et vigoureux, mais les yeux de Lola ne se détournèrent pas des yeux de Paul, et le jeune homme sentit soudain comme une bouffée de bonheur passer en lui et l’emplir d’un invincible courage…

– Et maintenant, dit Bild, il faut agir…

– Savoir où nous sommes… entrer en relation avec les Saturniens… ajouta Brad.

Paul saisit son revolver et, de la crosse, il se mit à frapper sur les parois, tantôt ici, tantôt là… Mais son revolver et sa main, pénétrant dans la dense vapeur, en étaient rejetés comme par un ressort.

Il se lança, tête baissée, contre la paroi ; mais il se sentit suffoqué dès que sa tête fut dans la vapeur, qui, d’ailleurs, faisant tampon élastique, la rejeta aussitôt en arrière.

Bild et Brad, inactifs, se tenaient de chaque côté de Lola, et ils le regardaient faire, ainsi que Francisco, narquois.

Après une bonne demi-heure d’exercice, Paul remit son revolver à sa ceinture en disant :

– Les Saturniens, s’ils savent ce que nous faisons, ne veulent pas répondre…

– Je pense qu’il faut attendre leur bon caprice ! dit Lola Mendès.

– Attendons !

L’on se rassit : on alluma des cigarettes que roulait Francisco ; on parla, émettant mille conjectures de plus en plus folles… Et les heures s’écoulèrent, mornes et vides. Pas un Saturnien ne se montrait ; le silence était si profond que, pour ne pas l’entendre, ils faisaient toujours quelque bruit des pieds ou des mains, quand ils ne parlaient pas… Et la même question angoissante se répétait sans cesse :

– Où sommes-nous ? Où sommes-nous ?

À huit heures du soir, Francisco cria impassiblement :

– Mademoiselle est servie !

Comme à midi, ils mangèrent vite et peu : ils durent boire beaucoup moins.

– Et de deux ! fit le valet en refermant sa valise.

Lola Mendès s’étendit, et, tandis qu’ils fumaient, elle s’endormit.

– Saint Jacques de Compostelle soit loué ! murmura Francisco ; c’est la première fois que la Señorita peut dormir depuis…

– Dormons aussi, fit Brad.

Et il s’étendit non loin de Lola ; Bild l’imita, puis Civrac, puis Francisco, et, serrés l’un contre l’autre sur l’étrange édredon saturnien, ils s’endormirent, terrassés par les émotions de cette extraordinaire journée.

Or, ayant franchi des milliers et des milliers de lieues depuis qu’elle était sortie de l’atmosphère terrestre, la Roue Fulgurante, comme une comète capricieuse, roulait dans l’infini des espaces interplanétaires, vers le soleil.

CHAPITRE V

DANS LEQUEL SIX COUPS DE REVOLVER ONT DE TERRIBLES CONSÉQUENCES INATTENDUES

La journée du 23 juin fut morne et triste pour les prisonniers de l’énigmatique Roue Fulgurante.

Ils ne virent rien ; pas un bruit ne frappa leurs oreilles ; aucune colonne verte porteuse du globe lumineux n’apparut dans la vaste pièce polyédrique. Il semblait que, lors de leur première apparition, les Saturniens avaient satisfait toute leur curiosité. Où donc se tenaient ces êtres mystérieux ? Qu’y avait-il au delà de cette immuable paroi nuageuse, aux mille faces régulières, sans solution de continuité ? Et cette lumière d’un vert doux, qu’était-ce donc ?

Mystère !

Lola Mendès, Paul de Civrac, Jonathan Bild, Arthur Brad et le valet Francisco agitèrent toutes ces questions, mais de leurs hypothèses ne sortit aucune certitude.

À midi et à sept heures, ils firent les deux repas – les derniers !…

Et de nouveau, après que les hommes eurent fumé sans goût une cigarette, on s’étendit…

Mais comment dormir, avec la pensée que l’on n’aura pas, demain, de quoi manger ? Comment prendre quelque repos, quand l’esprit est torturé par cent questions insolubles et que le cœur est étreint de l’angoisse de l’effrayant mystère ?… Comment fermer les yeux sous cette implacable lumière verte emplissant cette hallucinante pièce sphérique ?…

Aucun des malheureux héros de cette affolante aventure ne put avoir le réconfort du sommeil.

– Au diable les Saturniens ! s’écria Paul le premier, après s’être retourné cent fois entre les omoplates aiguës de Bild et les épaules larges de Brad.

– Au diable ! grommela Jonathan.

– Que la peste les étouffe ! grondait Arthur.

– Ils la craignent peu ! ricana Francisco.

– Mon Dieu ! qu’allons-nous devenir ? gémit Lola Mendès.

Personne n’avait faim ni soif, bien que le dernier repas n’eût pas été des plus abondants ; mais l’appréhension de la faim et de la soif prochaines, et qu’on ne pourrait assouvir, creusait à chacun l’estomac, desséchait la gorge…

– Il faut pourtant sortir de là ! s’écria Bild. Il faut trouver un moyen…

Un long sifflement retentit et, comme la première fois, par une ouverture soudain produite dans la paroi nuageuse, entrèrent trois colonnes vertes portant les globes lumineux.

La jeune femme et les quatre hommes restèrent immobiles.

– Les Saturniens ! souffla Paul inconsciemment.

Les trois colonnes arrêtèrent ensemble leur glissade ; en avant des globes, mille courtes étincelles jaillirent, crépitantes. Puis ces étincelles mêmes ne se manifestèrent plus ; les colonnes affaiblirent un peu le ton vert de leur lueur transparente et les globes lumineux furent d’un blanc opaque, légèrement bleuté, à clarté intérieure, sans radiations.

Les terriens considéraient avec calme les trois immobiles Saturniens… De longues minutes s’écoulèrent…

Soudain, une voix s’éleva :

– Tirez un coup de revolver sur un des globes lumineux ! disait brutalement Francisco.

– Hein ? fit Bild, le regard indécis.

– Oui, reprit le Castillan, canardez une de ces stupides boules… Tenez, celle-là !

Et il désignait du bras tendu le Saturnien du milieu…

– Pourquoi ?

– Parce que ces Saturniens diaboliques feront peut-être quelque chose. En tout cas, ça rompra la monotonie de notre existence actuelle…

– Mais les conséquences ? s’écria Paul. Pensez-vous aux conséquences ?… Savons-nous si… Tout peut crouler !…

– Eh bien ! répliqua Francisco en riant, nous mourrons d’autre chose que de faim ou de soif.

Brad avait écouté sans mot dire. Il saisit son revolver, l’examina.

– Diantre !

– Qu’importe ! dit Francisco… Allez… Feu !…

– Ma foi ! fit Bild.

Et il leva le bras armé.

– Allons, Arthur !

– Allons, Jonathan !

Arthur Brad leva aussi son revolver. Ils avaient des gestes raides de somnambules, des voix étranges, des voix d’hallucinés.

Paul de Civrac les regardait, l’esprit brouillé, tandis que Francisco ricanait. Mais Lola Mendès s’élança vers les deux Américains, se mit entre eux et les Saturniens.

– Non ! non ! s’écria-t-elle. Non ! ne faites pas cela !… Vous nous perdrez tous… Attendons encore… Peut-être les choses changeront-elles assez tôt…

Et, se tournant vers son valet :

– Francisco ! je te défends de donner de mauvais conseils… je te le défends !…

Elle était extrêmement excitée, les joues rouges, le regard brillant.

– Bien, maîtresse, bien ! grommela l’homme, je me tairai… Mais nous n’en mourrons que plus sûrement de faim et…

– Tais-toi ! tais-toi !…

Elle ramena Bild et Brad à côté de Paul, leur fit remettre les revolvers à la ceinture et alla s’asseoir près du Français, qui la couvrit d’un regard où il y avait de l’admiration et aussi l’expression certaine d’un autre sentiment.

Or, les Saturniens disparurent comme ils étaient venus.

Dans un silence absolu, les heures passèrent…

Ce qui devait être la nuit au sens terrestre s’écoula sans apporter aucun changement, puis d’autres heures s’enfuirent avec lenteur, et ce qui devait être le jour s’en alla peu à peu dans le temps…

À huit heures du soir du 24 juin, Francisco dit :

– J’ai faim !

– Moi aussi ! gronda Bild.

– Et j’ai soif ! gronda Brad.

Paul et Lola, seuls, eurent la force de ne pas se plaindre. Paul souffrait davantage de voir souffrir la jeune fille que de son propre besoin.

Il pressait dans les siennes une de ses jolies mains pâles, et il aurait voulu que tout son sang de mâle vigoureux pût passer dans les veines de Lola ! Ce fut encore un long moment de silence.

– Combien de temps pouvons-nous vivre sans manger ni boire ? demanda tout à coup Francisco.

– Cela dépend des forces et du tempérament de chacun, répondit Civrac.

– Si bien, reprit le valet, si bien que la Señorita, la moins forte certainement de nous cinq, succombera la première ?…

Personne ne dit mot. Dans le morne silence, chacun pouvait entendre battre son cœur. Avec un léger soupir, Lola Mendès laissa tomber sa tête sur l’épaule de Civrac.

Au même moment, retentit le sifflement annonçant les Saturniens. Et, en effet, ils reparurent aussitôt. Cette fois, les colonnes vertes surmontées des globes blancs étaient au nombre de quatre… Elles s’arrêtèrent à trois pas du groupe que formaient les Terriens.