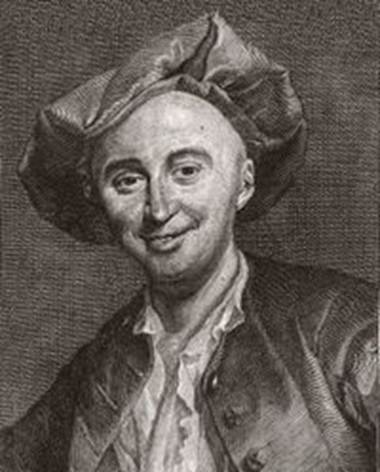

Julien Offray de Lamettrie

ANTI-SENÈQUE

ou

DISCOURS SUR LE BONHEUR

(1745)

Felix qui potuit rerum cognoscere causas,

Atque metus omnes & inexorabile fatum

Subjecit pedibus, strepitumque Acherontis avari !

Virg. Georg. L. IV.

Les philosophes s’accordent sur le bonheur, comme sur tout le reste. Les uns le mettent en ce qu’il y a de plus sale et de plus impudent ; on les reconnoît ce front cinique qui ne rougit jamais. Les autres le font consister dans la volupté, prise en divers sens ; tantôt c’est la volupté rafinée de l’amour : tantôt la même volupté, mais modérée, raisonnable, assujettie, non aux luxurieux caprices d’une imagination irritée, mais aux seuls besoins de la nature : ici, c’est la volupté de l’esprit attaché à la recherche, ou enchanté de la possession de la vérité ; là enfin c’est le contentement de l’esprit, le motif & la fin de routes nos actions, auquel Épicure a donné encore le nom de volupté, nom dangereusement équivoque, qui est cause que ses disciples ont retiré de son école un fruit bien différent de celui que ce grand personnage avoit lieu d’en attendre. Quelques-uns ont mis le souverain bien dans toutes les perfections de l’esprit & du corps. L’honneur & la vertu le constituoient chez Zénon. Séneque, le plus illustre des Stoïciens, y a ajouté la connoissance de la vérité, sans dire expressément quelle vérité.

Vivre tranquille, sans ambition, sans desir ; user des richesses, & non en jouir ; les conserver sans inquiétudes, les perdre sans regret, les gouverner, au lieu d’en être esclave ; n’être troublé, ni ému par aucune passion, ou plutôt n’en point avoir ; être content dans la misere, comme dans l’opulence ; dans la douleur, comme dans le plaisir ; avoir une ame forte & saine, dans un corps foible & malade ; n’avoir ni crainte, ni frayeurs ; se dépouiller de toute inquiétude, dédaigner le plaisir & la volupté ; consentir d’avoir du plaisir comme d’être riche, sans rechercher ces agrémens ; mépriser la vie même : enfin arriver à la vertu, par la connoissance de la vérité ; voilà ce qui forme le souverain bien de Séneque & des Stoïcens en général, & la parfaite béatitude qui le suit.

Que nous serons Anti-Stoïciens ! Ces philosophes sont séveres, tristes, durs ; nous serons doux, gais, complaisans. Toutes ames, ils font abstraction de leur corps ; tout corps, nous ferons abstraction de notre ame. Ils se montrent inaccessibles au plaisir & à la douleur, nous nous ferons gloire de sentir l’un & l’autre. S’évertuant au sublime, ils s’élevent au-dessus de tous les événemens, & ne se croient vraiment hommes, qu’autant qu’ils cessent de l’être. Nous, nous ne disposerons point de ce qui nous gouverne ; nous ne commanderons point à nos sensations ; avouant leur empire & notre esclavage, nous tâcherons de nous les rendre agréables, persuadés que c’est-là où gît le bonheur de la vie : & enfin nous nous croirons d’autant plus heureux, que nous serons plus hommes, ou plus dignes de l’être ; que nous sentirons la nature, l’humanité, & toutes les vertus sociales ; nous n’en admettrons point d’autres, ni d’autre vie que celle-ci. D’où l’on voit que la chaîne des vérités nécessaires au bonheur sera plus courte que celle d’Hégésias, de Descartes, & de tant d’autres philosophes ; que pour expliquer le mécanisme du bonheur, nous ne consulterons que la nature & la raison, les seuls astres capables de nous éclairer & de nous conduire, si nous ouvrons si bien notre ame à leurs rayons, qu’elle soit absolument fermée à tous ces miasmes empoisonnés, qui forment comme l’atmosphère du fanatisme & du préjugé. Entrons en matiere.

Nos organes sont susceptibles d’un sentiment on d’une modification qui nous plaît & nous fait aimer la vie. Si l’impression de ce sentiment est courte, c’est le plaisir ; plus longue, c’est la volupté : permanente, on a le bonheur ; c’est toujours la même sensation, qui ne differe que par sa durée & sa vivacité ; j’ajoute ce mot, parce qu’il n’y a point de souverain bien si exquis, que le grand plaisir de l’amour.

Plus ce sentiment est durable, délicieux, flatteur, & nullement interrompu ou troublé, plus on est heureux.

Plus il est court & vif, plus il tient de la nature & du plaisir.

Plus il est long & tranquille, plus il s’en éloigne & s’approche du bonheur.

Plus l’ame est inquiete, agitée, tourmentée, plus la félicité la fuit.

N’avoir ni craintes, ni desirs, comme dit Séneque, c’est le bonheur privatif, en ce que l’ame est exempte de ce qui altere sa tranquillité. Descartes veut qu’on sache pourquoi on ne doit rien desirer, ni craindre. Ces raisons, que notre Stoïcien a sous-entendues, rendent sans doute l’esprit plus ferme, plus inébranlable ; mais pourvu qu’on ne craigne rien, qu’importe que ce soit par vertu de machine ou de philosophie.

Avoir tout à souhait, heureuse organisation, beauté, esprit, graces, talens, honneurs, richesses, santé, plaisirs, gloire, tel est le bonheur réel & parfait.

Il suit de tous ces aphorismes, que tout ce qui produit, entretient, nourrit, ou excite le sentiment inné du bien-être, devient par conséquent cause du bonheur ; & par cette raison, pour en ouvrir la carriere, il suffit, ce me semble, d’exposer toutes les causes qui nous donnent une agréable circulation, et par elle, d’heureuses perceptions. Elles sont internes & externes, ou intrinseques & accessoires.

Les causes internes ou intrinseques, qui passent pour dépendre de nous, n’en dépendent point. Elles appartiennent à l’organisation & à l’éducation, qui a, pour ainsi dire, plié notre ame, ou mortifié nos organes. Les autres viennent de la volupté, des richesses, des sciences, des dignités, de la réputation, &c.

Le bonheur qui dépend de l’organisation est le plus constant & le plus difficile à ébranler ; il a besoin de peu d’alimens, c’est le plus beau présent de la nature. Le malheur qui vient de la même source est sans remede, si ce n’est quelques palliatifs fort incertains.

Le bonheur de l’éducation consiste à suivre les sentimens qu’elle nous a inspirés, & qui s’effacent à peine. L’ame s’y laisse entraîner avec plaisir ; la pente est douce, & le chemin bien frayé ; il lui est violent d’y résister ; cependant son chef-d’œuvre est de vaincre cette pente, de dissiper les préjugés de l’enfance, & d’épurer l’ame au flambeau de la raison. Tel est le bonheur réservé aux philosophes.

On peut être heureux, j’en conviens, en ne faisant point ce qui donne des remords ; mais par-là on s’abstient souvent de ce qui fait plaisir, de ce que demande la nature, de ce qui la fait souffrir, si on est sourd à sa voix ; on s’abstient de mille choses qu’on ne peut s’empêcher de desirer & d’aimer. Ce n’est ici qu’un bonheur d’enfant, fruit d’une éducation mal entendue, & d’une imagination préoccupée : au lieu qu’en ne se privant point de mille agrémens & de mille douceurs, qui, sans faire tort à personne, font grand bien à ceux qui les goûtent ; sachant que c’est pure puérilité de se repentir du plaisir qu’on a eu, on aura le bonheur réel ou positif, félicité raisonnable, qui ne sera corrompue par aucuns remords.

Pour proscrire ces perturbateurs du genre humain, il suffira de les expliquer. On verra qu’il est aussi avantageux que facile de soulager la société d’un fardeau qui l’opprime : que les vertus de son institution suffisent à son entretien, à sa sureté & à son bonheur : qu’il n’y a qu’une vérité qu’il importe aux hommes de savoir ; vérité vis-à-vis de laquelle toutes les autres ne sont que frivolités ou jeux d’esprit plus ou moins difficiles. Dans ce systême fondé sur la nature & la raison, le bonheur sera pour les ignorans & pour les pauvres, comme pour les savans & les riches : il y en aura pour tous les états ; & qui plus est, ce qui va révolter les esprits prévenus, pour les méchans comme pour les bons.

Les causes internes du bonheur sont propres & individuelles à l’homme ; c’est pourquoi elles doivent avoir le pas sur les causes externes qui lui sont étrangeres, & qui pour cette raison occuperont la plus courte & la derniere place de cet ouvrage. Il est naturel à l’homme de sentir, parce que c’est un corps animé ; mais il ne lui est pas plus naturel d’être savant & vertueux, que richement vêtu. La vérité, la vertu, la science, tout ce qui s’apprend & vient du dehors, supposant donc le sentiment déjà formé dans l’homme qu’on instruit, je ne dois parler de ces brillans avantages, qu’après avoir examiné si ce sentiment nu & sans aucun ornement ne pourroit pas faire la félicité de l’homme : ensuite viendront après tous ceux de la gloire, de la fortune & de la volupté.

Ce qui me persuade de la vérité de ce que je viens de mettre en question, c’est que je vois tant d’ignorans heureux, par leur ignorance même & leurs préjugés. S’ils n’ont point les plaisirs que donne à l’amour-propre la découverte de la plus stérile vérité, tout est compensé ; ils n’ont point les peines & les chagrins que donnent les plus importantes. Que ce soit la terre qui tourne, ou le soleil, ils ne s’en inquietent point ; loin de s’embarrasser du cours de la nature, ils la laissent aller au hasard, & vont eux-mêmes rondement & gaiement leur petit train avec le bâton d’aveugle qui les conduit. Ils mangent, boivent, dorment, végetent avec plaisir. Trompés à leur profit, loin d’avoir des frayeurs, s’ils vivent en honnêtes gens, ils se repaissent l’imagination d’agréables idées qui les consolent de mourir. Le gain qu’on leur promet, quoique chimérique, fait que la perte n’a pour eux presque rien de réel. Est assez habile qui est assez heureux.

Pour approfondir ce sujet, on me permettra de me livrer à quelques réflexions. Toutes choses égales, les uns sont plus sujets à la joie, à la vanité, à la colere, à la mélancolie, & aux remords même, que les autres. D’où cela vient-il, si ce n’est de cette disposition particuliere des organes, qui produit la manie, l’imbécillité, la vivacité, la lenteur, la tranquillité, la pénétration, &c. ? Or, c’est parmi tous ces effets de la structure du corps humain, que j’ose ranger le bonheur organique. Il a été donné à ces heureux mortels, qui, pour l’être, n’ont besoin que de sentir ; à ces heureux tempéramens, ces béats, dont on parle tous les jours, dont telle est la constitution, que le chagrin, l’infortune, la maladie, les douleurs médiocres, la perte de ce qu’on a de plus cher, tout ce qui afflige les autres enfin, glisse sur leur ame qui se laisse à peine effleurer. Le même concours fortuit, la même circulation, le même jeu des solides & des fluides, qui fait l’heureux génie & l’esprit borné, fait aussi le sentiment qui nous rend heureux ou malheureux. Le bonheur n’a point d’autre source, comme nous l’enseigne l’uniformité de la nature. Que la prédilection est ici remarquable ! celui, qu’elle a favorisé jusqu’à ce point, content du plus petit nécessaire, ne se souvient pas plus qu’il a nagé ; que dis-je ? qu’il s’est noyé dans le superflu ; & si la fortune revient, prodigue par tempérament, quand le tempérament suffit au bonheur, il regardera encore l’argent comme les feuilles que le vent fait tomber ; le sable ne coulera pas plus aisément de ses mains : tandis que l’avare croit qu’on en aura plus de deux pour le voler, & gémit lorsque son coffre-fort n’est qu’à moitié plein. Rien ne trouble un homme aussi-bien construit. Patient & tranquille ; autant qu’il est possible dans la douleur, elle a peine à le déranger de son assiette. Jugez s’il est ferme dans l’adversité ! Il rit de voir combien la fortune est dupe d’avoir cru le chagriner ! Il se joue d’elle comme Pyrrhonien de la vérité. J’en ai vus de ces heureux caracteres, qui étoient même quelque-fois de meilleure humeur, malades que sains, pauvres que riches ; & ces changemens de sensations doivent encore être rejetés sur ceux des organes, dont ils dépendent visiblement. La maladie produit tous les jours aux yeux des médecins de bien plus surprenantes métamorphoses ; elle change l’homme d’esprit en sot qui n’en releve jamais, & éleve le sot à la qualité d’immortel génie. Rien n’est bizarre pour la nature ; c’est nous qui le sommes de l’en accuser.

Rien ne prouve mieux qu’il est un bonheur de tempérament, que tous ces heureux imbécilles que chacun connoît, tandis que tant de gens d’esprit sont malheureux. Il semble que l’esprit donne la torture au sentiment. De plus, les animaux viennent à l’appui de ce systême. Lorsqu’ils sont en bonne santé, & que leurs appétits sont satisfaits, ils goûtent le sentiment agréable attaché à cette satisfaction, & par conséquent cette espece est heureuse à sa maniere. Séneque le nie en vain. Il se fonde sur ce qu’ils n’ont pas la connoissance intellectuelle du bonheur, comme si les idées métaphysiques influoient sur le bien-être, & que la réflexion lui fût nécessaire. Combien d’hommes stupides, qu’on soupçonne moins de réfléchir qu’un animal, parfaitement heureux ! La réflexion augmente le sentiment, mais elle ne le donne pas plus que la volupté ne fait naître le plaisir. Hélas ! doit-on s’applaudir de cette faculté ? Elle vient tous les jours, & s’exerce pour ainsi dire si à contre-sens, qu’elle écrase le sentiment & déchire tout. Je sais que, lorsqu’on est heureux par elle, & qu’elle se trouve, comme dans le droit de fil des sensations, on l’est davantage ; le sentiment est excité par cette sorte d’aiguillon : mais en fait de malheur, pris dans mon sens ordinaire, quel droit plus cruel & plus funeste ! C’est le poison de la vie. La réflexion est souvent presque un remord. Au contraire, un homme que son instinct rend content, l’est toujours, sans savoir ni comment, ni pourquoi, & il l’est à peu de frais. Il n’en a pas plus coûté pour faire cette machine, que celle d’un animal : tandis qu’il y en a une infinité d’autres, pour la félicité desquelles la fortune, la renommée, l’amour & la nature se sont en vain épuisées ; malheureuses à grands frais, parce qu’elles sont inquietes, impatientes, avares, jalouses, orgueilleuses, esclaves de mille passions : on diroit, ou que le sentiment ne leur a été donné que pour les vexer, ou que leur génie ne leur est venu que pour tourmenter & dépraver leur sentiment. Confirmons notre idée par de nouvelles preuves.

Certains remedes ne sont-ils pas encore une preuve de ce bonheur que j’appelle organique, automatique ou naturel, parce que l’ame n’y entre pour rien, & qu’elle n’en tire aucun mérite, en ce qu’il est indépendant de sa volonté. Je veux parler de ces états doux & tranquilles que donne l’opium, dans lesquels on voudroit demeurer toute une éternité, vrai paradis de l’ame, s’ils étoient permanens : états bienheureux, qui n’ont cependant d’autre origine que la paisible égalité de la circulation, & une détente douce & à moitié paralytique des fibres solides. Quelle merveille opere un seul grain de suc narcotique, ajouté au sang, & coulant avec lui dans les vaisseaux ! Par quelle magie nous communique-t-il plus de bonheur que tous les traités des philosophes ? Et quel seroit le sort d’un homme qui seroit organisé toute sa vie, comme il l’est, tant que ce divin remede agit ! qu’il seroit heureux !

Les rêves, qui n’ont pas besoin d’opium pour être souvent fort agréables, confirment la même chose. Comme un objet aimé se peint mieux absent que présent, parce que la réalité offre à l’imagination des bornes qu’elle ne connoît plus, lorsqu’elle est abandonnée à elle-mème, pour la même raison les peintures sont plus vives, quand on dort, que quand on veille. L’ame que rien ne distrait alors, toute livrée au tumulte interne des sens, goûte mieux, & à plus longs traits, des plaisirs qui la pénetrent. Réciproquement elle est aussi plus alarmée & plus effrayée par les spectres qui se forment la nuit dans le cerveau, & qui ne sont jamais si affreux, lorsqu’on veille, parce que les objets du dehors les ont bientôt écartés : songes noirs, auxquels sont principalement sujets ceux qui s’accoutument durant le jour à n’avoir que des idées tristes, lugubres ou sinistres, au lieu de les chasser, autant qu’il est possible. Descartes se felicite, dans ses lettres, de n’avoir pas la nuit des idées plus fâcheuses que le jour.

Vous voyez que l’illusion même, soit quelle soit produite par les médicamens, ou par des rêves, est la cause réelle de notre bonheur ou malheur machinal : en sorte que, si j’avois à choisir d’être malheureux la nuit & heureux le jour, le choix m’embarrasseroit ; car que m’importe en quel état soit mon corps, lorsque je suis mécontent, inquiet, chagrin, désolé. Si dans l’incube, il n’y a point de fardeau sur ma poitrine, mon ame a-t-elle moins le cochemar ? & quoique ces objets charmans, qui me procurent un rêve délicieux, ne soient point avec moi, je n’en suis pas moins avec eux, je n’en ressens pas moins les mêmes plaisirs que s’ils étoient présens. On a les mêmes avantages dans le délire & la folie, qui en est un. Souvent c’est rendre un mauvais service, que de guérir ces maladies ; c’est troubler un songe agréable, & présenter la triste perspective de la pauvreté à un homme qui ne voyoit que richesses & vaisseaux à lui appartenans. Saine ou malade, éveillée ou endormie, l’imagination peut donc rendre content.

Le sentiment qui nous affecte agréablement ou désagréablement, n’a donc pas besoin de l’action des sens externes pour faire le plaisir ou le désagrément de la vie. Il suffit que les sens internes, plus ou moins ouverts ou éveillés, livrent mon sentiment à leur chaos d’idées, sans l’étouffer, & donnent, pour ainsi dire, à mon ame, la comédie ou la tragédie, les sensations de volupté ou de douleur.

Mais la veille même est-elle bien certainement autre chose qu’un rêve moins confus & mieux arrangé, en ce qu’il est plus conforme à la nature & à l’ordre des premieres idées qu’on a reçues ? La raison de l’homme pourroit-elle bien ne pas toujours rêver, elle qui nous trompe si souvent, & qui n’est pas même maîtresse, comme dit Montagne, de faire vouloir à sa volonté ce qu’elle voudroit.

Si tant de rêves, comme on n’en peut douter, lorsqu’on a quelque connoissance de l’économie animale, sont des veilles imparfaites, sans contredit il y a une infinité de veilles qui ne sont que des songes incomplets. On réfléchit souvent, endormi comme éveillé, & quelquefois mieux. Il y a des sots qui ont beaucoup d’esprit en rêve ; le prédicateur déclame, le poëte fait des vers, Morphée vaut un Apollon. Tel est le pouvoir de l’habitude de penser. Mais dans la veille encore, on se surprend sans cesse si bien rêvant, que, si cet état duroit un siecle, c’est un siecle qu’on auroit passé à n’imaginer rien. Nous ressemblons à ces chiens qui n’écoutent, que lorsqu’ils dressent les oreilles. Sans l’attention qui lie les idées semblables, ou celles qui ont coutume d’aller ensemble, elles marchent pêle-mêle, & galoppent si vîte & si légerement qu’on ne les sent pas plus qu’on ne les distingue : c’est encore comme en certains rêves accompagnés de trop de sommeil, on n’en retient rien.

Tel est l’empire des sensations. Elles ne peuvent jamais nous tromper, elles ne sont jamais fausses par rapport à nous, dans le sein même de l’illusion, puisqu’elles nous représentent & nous font sentir nous-mêmes à nous-mêmes, tels que nous sommes actu, ou au moment même que nous les éprouvons : tristes ou gais, contens ou mécontens, selon qu’elles affectent tout notre être en tant que sensitif, ou plutôt le constituent lui-même.

D’où il s’ensuit 10. que, soit que la vie soit un songe ou qu’il y ait quelque réalité, il en résulte le même effet, par rapport au bien & au mal-être. 20. Contre Descartes, qu’une désavantageuse réalité ne vaut pas une de ces illusions charmantes, dont parle Fontenelle dans ses églogues, qui servent à réparer le défaut des vrais biens que la nature avare n’a pas accordés aux humains.

Si la nature nous trompe à notre profit, qu’elle nous trompe toujour. Servons-nous de la raison même pour nous égarer, si nous pouvons en être plus heureux. Qui a trouvé le bonheur, a tout trouvé.

Mais qui a trouvé le bonheur, ne l’a point cherché. On ne cherche point ce qu’on a, & si on ne l’a point, on ne l’aura jamais. La philosophie fait sonner bien haut des avantages qu’elle doit à la nature. Séneque étoit malheureux, en écrivant même sur le bonheur. Il est vrai qu’il étoit Stoïcien : & un Stoïcien n’a pas plus de sentiment qu’un lépreux.

Autre conséquence de tout ce qui a été dit : l’esprit, le savoir, la raison sont le plus souvent inutiles à la félicité, & quelquefois funestes & meurtriers ; ce sont des ornemens étrangers, dont l’ame peut se passer, & elle me paroît toute consolée de ne les point avoir dans la plupart des hommes qui souvent les méprisent & les dédaignent ; contens du plaisir de sentir, ils ne se tourmentent point au fatigant métier de penser. Le bonheur semble tout vivifié, tout consommé par le sentiment. La nature en donnant par-là à tous les hommes le même droit, la même prétention à la béatitude, les attache tous à la vie & leur fait chérir leur existence.

Est-ce à dire qu’il n’y a absolument point à compter sur la raison, & que (si le bonheur dépend de la vérité) nous courons tous par divers chemins après une félicité imaginaire, comme un malade après des mouches ou des papillons ? Non, rien moins que cela ; si la raison nous trompe, c’est lorsqu’elle veut nous conduire, moins par elle-même que par ses préjugés ; mais c’est un bon guide, quand la nature est le sien. Alors l’expérience & l’observation portant le flambeau, on pourra marcher d’un pas ferme dans ce chemin équivoque, dans ce labyrinthe tortueux, dédale humain, qui a mille avenues & mille portes d’entrée, & à peine une de sortie ; on pourra ne pas toujours s’égarer, & élever une partie de son bonheur sur le débris des préjugés.

De toutes les especes de bonheur, je préfere elle qui se développe avec nos organes, & semble se trouver, plus ou moins, comme la force, dans tous les corps animés. Je n’ai point assez d’amour-propre pour être dupe ; mais l’organisation n’étant pas de la plus excellente fabrique, peut se modifier par l’éducation, & prendre dans cette source les propriétés qu’elle n’a pas en soi. Si elle ne vaut rien, comme la bonne en devient meilleure, il faut espérer qu’elle en sera moins mauvaise. Ne négligeons point le mérite étranger ; il ajoute au naturel qui ne nous a pas été prodigué ; il diminue le démérite de nos organes, comme fait l’esprit dans une femme laide. Il faut toujours tendre à la perfection, suivant le noble systême d’Aristote. Toutes choses égales, n’est-il pas vrai que le savant, avec plus de lumieres, sera plus heureux que l’ignorant ?

Puisque ce qui peut s’acquérir a une si grande liaison avec notre bien-être, tâchons de rendre notre éducation parfaite. C’est déjà une perfection, que de connoître one ou mille vérités stériles, & qui ne nous importent pas plus que toutes ces plantes inutiles dont la terre est couverte ; mais c’est un bonheur, lorsque cette vérité peut tranquilliser notre ame ; en nous délivrant de toute inquiétude d’esprit, & ne nous laissant que celles du corps, plus aisées à satisfaire. La tranquillité de l’ame, voilà le but d’un homme sage. Séneque l’estimoit si fort, qu’il en a exprès donné un long traité.

Faisons donc tout ce qui peut nous procurer ce doux repos, & tâchons de le procurer aux autres. Disons-le à haute voix, à la face des Pyrrhoniens, réparons ce que nous croyons supprimé par Séneque dans une sublime[1] définition qu’il nous a enfin donnée du bonheur : oui, il est une vérité utile & frappante, c’est que le sein de la nature qui nous a produit, nous attend tous ; il est nécessaire que nous retournions au lieu d’où nous sommes venus. Si Séneque n’avoit pas eu à cœur cette grande vérité, (dont on trouve par-tout des traces claires & nullement équivoques dans ses ouvrages) il n’auroit pas conseillé la mort, non-seulement aux malheureux, mais à ceux qui étoient plongés dans la volupté, supposé qu’ils ne pussent s’y soustraire autrement. S’il ne dit point, comme Lucrece, que la mort ne nous regarde en rien, parce qu’elle n’est point encore, lorsque nous sommes, & que nous ne sommes plus lorsqu’elle est, c’est que dans tous les temps les plus reculés, l’entiere destruction de notre être étoit une vérité reçue, & si triviale parmi les philosophes, qu’un Stoicien pouvoit bien se dispenser & comme dédaigner de rassurer les esprits à cet égard. Cicéron nomme celui qui s’avisa le premier de croire que notre ame étoit immortelle.

Quoique notre illustre Stoïcien eût peut-être mieux fait de dire quelle vérité importoit au bonheur de la vie, en rendant notre esprit tranquille sur l’avenir, Descartes ne m’en paroît pas moins avoir mal interprété son silence, en ne l’interprétant point. L’ai-je justifié, en l’expliquant ?

Quoi qu’il en soit, dans un siecle aussi éclairé que le nôtre, où la nature est si connue, qu’à ce sujet elle ne nous laisse rien à désirer, il est enfin démontré par mille preuves sans replique, qu’il n’y a qu’une vie & qu’une félicité. La premiere condition du bonheur est de sentir, & la mort nous ôte tout sentiment. La fausse philosophie peut, comme la théologie, nous promettre un bonheur éternel, & nous berçant de belles chimeres, nous y conduire aux dépens de nos jours, ou de nos plaisirs. La vraie, bien différente & plus sage, n’admet qu’une félicité temporelle, elle seme les roses & les fleurs sur nos pas, & nous apprend à les cueillir.

Telles sont les justes bornes dans lesquelles la sagesse fait se renfermer & contenir ses vœux & ses desirs.

Je sais que Descartes dit que l’immortalité de l’ame est une de ces vérités, dont la connoissance est requise pour faciliter l’usage de la vertu & le chemin du bonheur. Mais alors il ne parle point en philosophe : & comme il avoue que le souverain bien n’est point une matiere qu’il aime à traiter, il est facile de voir que la prudence de l’auteur est proportionnée à la délicatesse du sujet. Il pouvoit craindre la publication de ses lettres, & en conséquence ces bons chrétiens qui ne cherchoient que la cruelle occasion de le perdre, comme tous ceux qui osent s’opposer à leurs opinions aveugles & despotiques. Lisez ses excellentes lettres, pour voir toutes les inquiétudes & tous les chagrins que la saine théologie lui a fait essuyer, & tout ce qu’elle a remué pour empêcher ce grand homme d’établir sa philosophie, à laquelle, toute hypothétique qu’elle est, l’esprit humain devra tous les progrès qu’il fera à jamais dans les expériences même, dont elle a fait sentir la nécessité.

Mais où l’on reconnoît enfin celui qui a regardé les animaux comme de pures machines, imaginant bien que l’homme leur seroit un jour comparé par des génies plus médiocres & plus hardis ; c’est lorsqu’il dit qu’on n’a aucune assurance sur l’immortalité de l’ame, si ce n’est dans la fausse philosophie d’Hegésias : ce sont ses termes. Il ajoute que le livre de ce philosophe fut défendu par Ptolomée, parce que plusieurs, ennuyés des miseres de cette vie, qu’il exagéroit, s’étoient tués, après l’avoir lu, pour se dépêcher moins encore d’en sortir, que pour aller goûter dans l’autre monde les félicités éternelles dont il leurroit ses lecteurs : ce qui fait voir, 1o. la mode des opinions, tantôt bien & tantôt mal accueillies en différens siecles ; 2°. le danger de celles qu’on croit les plus vertueuses, les plus saintes, & les plus capables de soutenir l’humanité dans les peines de la vie, & même de nous rendre heureux & riches du moins en belles espérances. Je vois par la lecture que les meilleurs esprits, généralement reconnus pour tels, n’ont jamais pesé dans la même balance les avantages que procurent les deux opinions contraires. Rien de plus misérable & de plus à plaindre qu’un esprit qui s’inquiete & se tourmente pour les choses futures, selon Séneque : car n’ayant point de certitude qu’elles seront au gré de ses desirs, elles peuvent leur être tout-à-fait contraires. Delà par conséquent à quelle fâcheuse incertitude n’est-on pas sans cesse livré ? Pour une idée riante, combien d’idées tristes, & de frayeurs cruelles ! Au contraire dans notre opinion, si on n’a pas les roses phantastiques que donne un beau songe, du moins est-on exempt des épines réelles qui l’accompagnent. Enfin, tout bien considéré, se borner au présent, qui seul est en notre pouvoir, c’est un parti digne du sage ; nuls inconvéniens, nulles inquiétudes de l’avenir dans ce systême. Uniquement occupé à bien remplir le cercle étroit de la vie, on se trouve d’autant plus heureux, qu’on vit non-seulement pour soi, mais pour sa patrie, pour son roi, & en général pour l’humanité, qu’on se fait gloire de servir. On fait le bonheur de la sociéte, avec le sien propre. Toutes les vertus consistent à bien mériter d’elle, comme nous allons l’expliquer.

Que d’autres s’élevent sur les aîles du Stoïcisme (s’il lui en reste encore) jusqu’au haut de ce roc escarpé, où Hésiode a bâti un temple sublime à la vertu, toujours piqué des ronces dont le chemin est hérissé, sans les sentir, & toujours cotoyant un précipice, sans y tomber ; ils pourront bien donner le nom à quelque secte, comme Icare donna le sien aux mers où il tomba : mais plus ils s’éloigneront de la nature, sans laquelle la morale & la philosophie sont égalemens étranges, plus ils s’éloigneront de la vertu. Ce n’est point aux philosophes qu’elle a été réserve. Tout esprit de parti, toute secte, tout fanatisme lui tourne le dos. Elle a été donnée, ou plutôt enseignée à tous les hommes. Soyons hommes seulement, & nous serons vertueux. Rentrons en nous-mêmes, & nous y trouverons la vertu : ce n’est point aux temples, c’est dans notre cœur qu’elle habite. Ce n’est point je ne sais quelle loi naturelle que la nature méconnoît, ce sont les plus sages des hommes qui l’y ont gravée ; & en ont jeté les plus utiles fondemens.

En général les hommes sont nés méchans ; sans l’éducation, il y en auroit peu de bons ; & encore avec ce secours, y en a-t-il beaucoup plus des uns que des autres. Tel est le vice de la conformation humaine. L’éducation seule a donc amélioré l’organisation ; c’est elle qui a tourné les hommes au profit & à l’avantage des hommes ; elle les a montés, comme une horloge, au ton qui pût servir, au degré le plus utile. Telle est l’origine de la vertu : le bien public en est la source.

Écoutons un philosophe. « Les rois ont leurs vertus & leur justice ; elles ont d’autres limites que chez les particuliers. Dieu donna toujours le droit, où il donna la force. Les voies les plus injustes en apparence, deviennent justes ; lorsqu’un prince les croit telles ; comme celles qui semblent justes ne le sont pas, lorsqu’il croit faire injustice. L’intention fait tout. »

Voilà à-peu-près, si je m’en souviens bien, ce que j’ai lu dans les lettres de Descartes.

Si de l’image des dieux, on remonte aux dieux même, on aura une grande idée de leur justice, & de la solidité de leurs décrets. Si de là on descend à celle des peuples qui suivent aveuglément ce qu’ils trouvent reçu, & n’examinent rien, que n’en pourra-t-on pas penser ?

Si chacun eût pu vivre seul & uniquement pour soi, il y auroit eu des hommes & point d’humanité, des vices, ou soi-disant tels, & point de remords. Il n’y a point d’animalité, pour employer ce mot dans un sens barbare, entre les animaux qui n’ont qu’un commerce de passions vulgivagues.

La nécessité des liaisons de la vie a donc été celle de l’établissement des vertus & des vices, dont l’origine est par conséquent d’institution politique ; car sans eux, sans ce fondement solide, quoique imaginé, l’édifice ne pouvoit se soutenir & tomboit en ruine. Nous pouvons dire des vertus, ainsi envisagées, ce que Zénon disoit des vices, qu’elles sont toutes égales. Mais l’honneur & la gloire, séduisans phantômes, ont été nommés pour servir de cortege à la vertu qu’ils excitent. Le mépris, l’opprobre, la crainte, l’ignominie, les remords, sont attachés aux vices pour les poursuivre, les effrayer, & leur servir de furie. Enfin on a remué l’imagination des hommes, & par-là on a tiré parti de leur sentiment, & ce qui en soi n’est que chimere, devient par relation un bien réel, à moins qu’on n’excepte l’amour-propre attaché aux belles actions même secretes ; plus flatté, lorsqu’elles sont publiques ; car c’est en cela que consistent l’honneur, la gloire, la réputation, l’estime, la considération & autres termes qui n’expriment que les jugemens d’autrui qui nous sont favorables & nous font plaisir. Au reste la convention, un prix arbitraire fait tout le mérite & le démérite de ce qu’on appelle vice & vertu.

Quoiqu’il n’y ait point de vertu proprement dite, ou absolue, ce mot ne formant comme tant d’autres qu’un vain son, il en est donc de relatives à la société, dont elles sont à la fois l’ornement & l’appui. Qui les possede au plus haut degré, est le plus heureux de cette espece de bonheur qui appartient à la vertu. Ceux qui la négligent & ne connoissent point le plaisir d’être utiles, sont privés de cette sorte de félicité. Peut-être, tant la nature se suffit, sont-ils dédommagés de ne point vivre pour les autres, par la satisfaction qu’ils ont de vivre pour eux seuls, & d’être à eux-mêmes leurs parens, leurs amis, leur maîtresse & tout l’univers. Ceux-là, se trouvant malheureux dans la vie, ne se soucieront pas de la conserver, uniquement parce qu’elle est aussi utile à leur famille, qu’elle leur est à charge, & comme je l’ai vu, la plus funeste ambition leur fera chercher la mort.

Le bonheur de l’homme augmente aux yeux des personnes bien nées, par le partage & la communication. On s’enrichit en quelque sorte du bien qu’on fait, on participe à la joie qu’on procure. Il étoit digne de l’homme que cela fût ainsi. Il ne suffisoit pas que la vertu fût la beauté de l’ame ; il falloit, pour nous exciter à faire usage de cette beauté, que l’ame fût flattée d’être belle, & surtout, d’être trouvée telle, & qu’elle y trouvât du plaisir ; comme une jolie femme, qui aime la flatterie & les caresses d’amour, à cause de la vanité & de la volupté qui les suit, forcée d’ailleurs de s’aimer par l’image même de ses charmes ; ou plutôt semblable à cette coquette d’Alcibiade, qui dit qu’elle aimeroit mieux « être moins aimable, & rencontrer quelqu’un qui lui fît compliment ». Qu’importe qu’une femme soit laide, si elle passe pour jolie ; qu’un homme soit bien sot, s’il passe pour avoir de l’esprit ; qu’un homme soit vicieux, s’il passe pour vertueux ? Ne dit-on pas tous les jours en fait de galanterie, que la prudence & la circonspection suffisent ; qu’il vaudroit mieux qu’on en soupçonnât moins, & qu’on en fît davantage ? on est heureux par l’opinion d’autrui, comme par la sienne propre. La vanité rend plus de services à l’homme, que l’amour-propre le plus juste & le mieux réglé ; demandez-le à cette foule de mauvais auteurs, qui pesent leur mérite dans la balance de leurs libraires.

Personifions la vertu. L’honneur est le diamant qu’elle porte au doigt : amans vils, ce n’est point elle qu’on aime, c’est son brillant qu’on voudroit avoir, sans passer par sa rude étamine, & cette fortune arrive en effet fort souvent à ceux qui en sont le moins dignes. C’est une vieille laide, qu’on recherche pour le lustre qui pend à ses oreilles, ou pour son argent qu’il faut gagner. Tels sont les charmes de cette reine du sage, de cette belle par excellence, de cette divinité Stoïcienne.

La vertu encore, si vous voulez, tandis que mon auteur me met en goût de faire des comparaisons (dieu me préserve d’en faire d’aussi sérieusement comiques[2] qu’il en fait quelquefois), la vertu, dis-je, sera l’arbre, dont on se soucie peu, qu’on regarde à peine, & qu’on ne cherche qu’à cause de son ombre ; ombre singuliere, en ce qu’elle répond ordinairement fort mal au corps qui la produit ; tantôt trop grande, tantôt trop petite, suivant que le vent soufflant ou en proue, ou en poupe, la contracte, ou la disperse. Enfin nous sommes pour la plupart de vrais petits maîtres en fait de vertu ; les faveurs qu’elle nous accorde, ne sont rien, si elles ne font du bruit. Presque personne ne veut avoir un mérite obscur & inconnu ; on fait tout pour la gloire ; Aristote la regarde comme le premier des biens externes ; Horace dit que la vertu cachée est presque nulle : Cicéron eût dit la même chose, s’il eût osé ; il a fait sonner sa vertu aussi haut que son éloquence : pourquoi ? pour en retirer cette gloire, dont il étoit si avide. Il y a peu de vertus dont on ne fasse parade. Peu de Carnéades font le bien pour le bien, & même aux dépens de leur propre fortune ; peu de gens estiment d’autant plus la vertu, qu’elle est plus cachée, & d’autant moins, qu’elle a déjà transpiré. Ainsi quoique Carnéades ait été chef d’une opinion contraire à celle de Chrysippe & de Diogene, qui pour acquérir toute la gloire du monde, n’auroient pas daigné seulement étendre le doigt, il paroît que, tout bien examiné, il n’a pas moins méprisé la gloire que ces philosophes ; (j’entends la vaine gloire qui vient du suffrage des hommes, si on peut appeler vaine, une passion qui conduit aux plus belles choses) & qu’il a parfaitement connu le vrai mérite, en confondant la gloire avec la vertu, & dédaignant le plaisir de l’exercer pour un autre but qu’elle-même. Si c’est là un raffinement d’amour-propre, & que le mépris même de la vanité en marque l’excès, (comme en effet la modestie est souvent un orgueil déguisé) c’est dans cette étrange & belle vanité que je place la perfection de la vertu, & la plus noble cause de l’héroïsme. S’il est délicat de se juger soi-même, à cause des pieges que nous tend l’amour-propre ; il n’est pas moins beau d’être forcé de s’estimer, lors même qu’on est méprisé par les autres. C’est par soi, plutôt que par autrui, que doit venir le bonheur. Il est grand d’avoir à son service la déesse aux cent bouches, de les réduire au silence, de leur défendre de s’ouvrir, d’en dédaigner l’encens, & d’être à soi-même sa renommée. Qui seroit sûr qu’il vaut lui seul toute sa ville, pourroit s’estimer & se respecter autant qu’il pourroit l’être par toute cette ville, & ne perdroit rien à tant d’applaudissemens méprisés. Qu’ont au reste de si flatteur la plupart des louanges, pour les briguer tant ? Ceux qui les prodiguent, sont si peu dignes de les donner, que souvent elles ne méritent pas la peine d’être entendues. Un homme d’un mérite supérieur, n’est obligé de les écouter, que comme un grand roi lit de mauvais vers faits à son éloge.

Qu’il me soit permis de tracer un petit tableau des vertus de la societé. Chacun a les siennes. Le médecin, par son art de conserver les hommes, fait plus que s’il les créoit de nouveau. Le pere de famille éleve des enfans tendres & reconnoissans ; il leur donne une seconde vie, plus précieuse que la premiere. L’époux, plein d’attentions & d’égards, se respecte dans sa compagne, & tâche de lui faire une chaîne de fleurs. L’amant ne peut jamais trop sentir ce que fait pour lui une maîtresse qui ne lui doit rien, & lui sacrifie tout. Le véritable ami, complaisant sans bassesse, vrai sans dureté, prudent, discret, obligeant, défend son ami, lui donne de bons conseils, & n’en reçoit point d’autres.

Il est des vertus de tous les états. Le citoyen fidele & zélé fait des vœux pour sa patrie & pour son prince. L’officier brave & éclairé conduit le soldat intrépide & feroce. Le moraliste censé fournit de bons préceptes puisés dans la nature. L’historien nous offre les plus grands exemples de l’antiquité la plus reculée. La volupté, ce charme de la vie, coule des plumes qu’elle anime. Le comique répand le sel avec la joie : l’un excite l’esprit, qu’il pique avec plaisir ; l’autre est le bien des cœurs qu’il dilate. Enfin le tragique, le romancier, &c. font naître ces sentimens de tendresse & de grandeur, que le poëte transporté éleve jusqu’à l’enthousiasme.

Sentir le mérite, en est un : le récompenser est divin.

Rois, imitez le Salomon du nord. Soyez les héros de l’humanité, comme vous en êtes les chefs. Descendre à la qualité de Mécènes, c’est s’élever. Le courage des ames est autant au-dessus de celui des corps, que la guerre des sciences est au-dessus de celle des armes. Soutenez ce courage qui fait la gloire d’un état : l’autre n’en fait que la sûreté. La protection fait sur le génie, ce que le soleil fait sur la rose, qu’il épanouit.

Vous, philosophes, secondez-moi ; osez dire la vérité, & que l’enfance ne soit pas l’âge éternel de l’homme. Ne craignons point la haine des hommes, ne craignons que de la mériter. Voilà notre vertu. Tout ce qui est utile à la société, en est une, le reste est son phantôme. V. l’essai sur le mérite & la vertu, de Mr. D.

Où en sommes-nous, s’écrient les théologiens, s’il n’y a en soi ni vices, ni vertus, ni bien, ni mal moral, ni juste, ni injuste ? Si tout est arbitraire, & fait de main d’hommes, pourquoi ces remords, dont on est déchiré à la suite d’une mauvaise action ? Ôtera-t-on la seule vertu qui reste aux criminels, comme dit V… dans Sémiramis ?

Laissons déclamer les ignorans & les fanatiques, & entrons tranquillement dans cette nouvelle carriere, où la meilleure philosophie, celle des médecins, nous conduit.

Rétrogradons vers notre enfance ; nous n’avons que trop peu de pas à faire pour cela, & nous trouverons qu’elle est l’époque des remords. D’abord ce n’étoit qu’un simple sentiment, reçu sans examen & sans choix, & qui s’est aussi fortement gravé dans le cerveau, qu’un cachet dans une cire molle. La passion, maîtresse souveraine de la volonté, peut bien étouffer ce sentiment pour un temps ; mais il renaît, quand elle cesse, & sur-tout lorsque l’ame, rendue à elle-même, réfléchit de sens froid ; car alors les premiers principes qui forment la conscience, ceux dont elle a été imbue, reviennent, & c’est ce qu’on appelle remords, dont les effets varient à l’infini.

Le remord n’est donc qu’une fâcheuse réminiscence, qu’une ancienne habitude de sentir, qui reprend le dessus. C’est, si l’on veut, une trace qui se renouvelle, & par conséquent un vieux préjugé que la volupté & les passions n’endorment point si bien, qu’il ne se réveille presque toujour tôt ou tard. L’homme porte ainsi en soi-même le plus grand de ses ennemis. Il le suit par-tout, & comme Boileau le dit du chagrin, d’après Horace, il monte en croupe & galoppe avec lui. Heureusement ce cruel ennemi n’est pas toujours vainqueur. Toute autre habitude, ou plus longue, ou plus forte, doit le vaincre nécessairement. Le sentier le mieux frayé s’efface, comme on ferme un chemin, ou comble un précipice. Autre éducation, autre cours des esprits, autres traces dominantes, autres sentimens enfin, qui ne peuvent pénétrer notre ame, sans s’élever sur les débris des premiers, qu’un nouveau mécanisme abolit.

Voici maintenant des faits incontestables. Ceux qui sur mer, prêts à mourir de faim, mangent celui de leurs compagnons que le sort sacrifie, n’en ont pas plus de remords, que les antropophages. Telle est l’habitude, telle est la nécessité, par qui tout est permis.

Autre religion, autres remords : autre temps, autres mœurs. Lycurgue faisoit jetter à l’eau les enfans foibles & mal sains, en s’applaudissant de la sagesse. Voyez sa vie dans Plutarque, elle seule vous fournira en détail la preuve de ce que j’avance en gros. Vous verrez qu’on ne connoissoit à Sparte, ni pudeur, ni vol, ni adultere, &c. Ailleurs les femmes étoient communes & vulgivagues, comme les chiennes ; ici elles étoient livrées par le mari au premier beau garçon bien fait. Autrefois les femmes seules rougissoient d’avoir leurs adorateurs pour rivaux, tandis que ceux-ci triomphoient en méprisant l’amour & les graces. Un fléau de l’humanité, plus terrible que tous les vices ensemble, & qui n’est suivi d’aucun repentir, c’est le carnage de la guerre. Ainsi l’a voulu l’ambition des princes. Tant la conscience qui produit ce repentir, est fille des préjugés !

Et cependant cet excellent sujet, qui, emporté par un premier mouvement, a assommé un mauvais citoyen, ou qui s’abandonne à une passion dont il n’est pas le maître ; cet homme, dis-je, du plus rare mérite, est tourmenté par des remords qu’il n’eût point eu, s’il eût tué un adversaire en brave, ou si un prêtre légitimant sa tendresse, lui eût donné le droit de faire ce que fait toute la nature. Ah ! si les graces sont faites pour sauver d’illustres malheureux, si en certains cas leur usage est plus auguste & plus royal, comme Descartes l’insinue, que la rigueur des loix n’est terrible ; la plus essentielle, à mon avis, est de l’exempter de remords. L’homme, sur-tout l’honnête homme, seroit-il fait pour être livré à des bourreaux, lui que la nature a voulu attacher à la vie par tant d’attraits que détruit un art dépravé ? Non ; je veux qu’il doive à la force de la raison ce que tant de scélérats doivent à la force de l’habitude. Pour un fripon qui cessera d’être malheureux, reprenant une paix & une tranquillité qu’il n’a pas méritées vis-à-vis des autres hommes, combien de sages & vertueuses personnes, mal-à-propos tourmentées dans le sein d’une vie innocemment douce & délicieuse, secouant enfin le joug d’une éducation trop onéreuse, n’auront plus de beaux jours sans nuage, & feront succéder un plaisir délicieux à l’ennui qui les devoroit !

Connoissons mieux l’empire de l’organisation. Sans la crainte des loix, nul méchant ne seroit retenu. Les remords sont inutiles (ou du moins ce qui les fait) avant le crime ; ils ne servent pas plus après, que pendant le crime. Le crime est fait quand ils paroissent : & il n’y a que ceux qui n’en ont pas besoin, qui puissent en profiter. Le tourment des autres empêche rarement (si jamais) leur rechûte.

Si le remords nuit aux bons & à la vertu, dont il corrompt les fruits, & qu’il ne puisse servir de frein à la méchanceté, il est donc au moins inutile au genre humain. Il surcharge des machines aussi à plaindre que mal réglées, entraînées vers le mal, comme les bons vers le bien, & ayant déjà trop par conséquent de la frayeur des loix, dont le filet nécessaire les prendra tôt ou tard. Si je les soulage de ce fardeau de la vie, elles en seront moins malheureuses & non plus impunies. En seront-elles plus méchantes ? Je ne le crois pas ; car puisque le remords ne les rend pas meilleures, il n’est pas dangereux pour la societé de les en délivrer. La bonne philosophie se deshonoreroit en pure perte, en réalisant des spectres qui n’effrayent que les plus honnêtes gens, tant est simple, au lieu d’être ferme, la probité ! Pour eux, c’est un bonheur de plus, qu’un malheur de moins. Félicitons ceux-ci, plaignons les autres, que rien ne peut contenir : la nature les a traités plus en marâtre qu’en mere. Pour être heureux, il faudroit qu’ils eussent autant de philosophie que de certitude d’impunité. Puisque les remords sont un vain remede à nos maux, qu’ils troublent même les eaux les plus claires, sans clarifier les moins troubles, détruisons-les donc ; qu’il n’y ait plus d’yvraie mêlée au bon grain de la vie, & que ce cruel poison soit chassé pour jamais. Ou je me trompe fort, ou cet antidote peut du moins le corriger. Nous sommes donc en droit de conclure que, si les joies puisées dans la nature & la raison, sont des crimes, le bonheur des hommes est d’être criminels.

Heu ! miseri, quorum gaudia crimen habent !

Telle est la nature réduite à elle-mëme & comme à son pur nécessaire ; on croit lui faire beaucoup d’honneur, de vouloir la décorer d’une prétendue loi née avec elle, comme de tant d’autres idées acquises. Elle n’est point la dupe de cet honneur-là. Semblable à un bon bourgeois, qui préfere l’ancienneté de sa roture à une nouvelle noblesse, qui ne coûte que de l’argent, une ame bien organisée, contente de ce qu’elle est, & ne poussant pas ses vues plus loin, dédaigne tout ce qu’on lui accorde au-dessus de ce qui lui appartient en propre, & se réduit au sentiment. L’art de le manier, c’est le manege de l’éducation qui le donne. Les belles connoissances dont l’orgueil gratifie si libéralement notre ame, lui font plus de tort qu’elles ne lui donnent de mérite, en la privant de celui que leur acquisition suppose : car dans l’hypothese de la loi prétendue naturelle & des idées innées, l’ame apportant avec elle le discernement de mille choses, comme du bien & du mal, ressembleroit à ceux qui, favorisés par le hasard de la naissance, n’auroient point mérité leur noblesse.

Pour expliquer tant de lumieres qu’on a cru infuses, la nature ne paroissant pas suffire par elle-même à ceux qui la connoissent mal, ils ont imaginé plusieurs substances, & cherché, ce qui est absurde, l’intelligence de la raison dans de vrais êtres de raison, comme le prouve l’auteur de l’histoire de l’ame. Mais si les uns ont gratuitement fabriqué les idées innées, pour donner aux mots de vertu & de vice une espece d’assiette qui en imposât & les fît prendre pour des choses réelles, les autres ne sont pas plus fondés à donner des remords à tous les corps animés, en vertu d’une disposition particuliere, qui suffiroit dans les animaux, & qui, dans l’homme, seroit de moitié avec l’éducation : systême qui ne peut se soutenir, quand on considere seulement que, toutes choses égales, les uns sont plus sujets aux remords que les autres, & qu’ils changent & varient avec elle. Telle est l’erreur de l’auteur de l’homme machine. Ou il n’a pas si bien connu la nature des remords, que l’auteur d’un petit livre bien fait & bien écrit, attribué à M. de St. -Evremond : ou (ce dont je ne l’aurois pas soupçonné) il n’a pas osé s’armer contre tous les préjugés à la fois.

De même que le mal, le bien a ses degrés.

L’idée de la vertu nous a été si peu donnée avec l’être, qu’elle n’y est pas même stable, quand l’éducation & le temps ont développé & orné nos organes. C’est un oiseau sur la branche, toujours prêt à s’envoler. Le premier pli se fait aisément ; l’organisation reprend machinalement ce que l’éducation semble lui avoir dérobé, comme si la perfection & l’art la gênoient. Qui ignore la contagion des mauvaises lectures, le danger des mauvaises compagnies ? Un exemple pervers, une seule conversation louche détruit souvent les plus beaux regards de l’éducation, & la nature vicieuse s’applaudit dit de le redevenir. On diroit qu’elle s’en trouve plus à l’aise ; qu’elle boîte avec plaisir, comme s’il lui étoit violent ou douloureux de marcher droit, si droit y a.

Cette fragile inconstance de la vertu la mieux acquise & la plus fortement enracinée, prouve non-seulement la nécessité des bons exemples & des bons conseils pour la soutenir ; mais celle de flatter l’amour-propre par des louanges, des récompenses ou des gratifications qui l’encouragent lui-même & l’excitent à la vertu. Sans quoi, à moins qu’on ne soit piqué par un certain point d’honneur, on aura beau exhorter, déclamer, haranguer : c’est un mauvais soldat qui désertera. On dit avec raison qu’un homme qui méprise sa vie peut détruire qui bon lui semble. Il en est de même d’un homme qui méprise son amour-propre. Adieu toutes les vertus, si l’on en vient à ce point d’indolence ! la source en sera nécessairement tarie. L’amour-propre seul peut entretenir le goût qu’il a fait naître. Son défaut est beaucoup plus à craindre que son excès. La belle société qui ne seroit composée que de Diogenes, de Chrisippes & autres fous semblables, que l’antiquité ne nous fait point tant révérer, que nous ne les trouvions dignes des petites maisons !

Si la disposition au mal est telle, qu’il est plus facile aux bons de devenir méchans, qu’à ceux-ci de s’améliorer, excusons cette pente inhumaine de l’humanité. Ne perdons point de vue les entraves & les fers que nous recevons en naissant, & qui nous suivent dans tout l’esclavage de la vie. Voyez ces arbres plantés au haut & au pied d’une montagne ; les uns sont petits, les autres sont grands ; non-seulement ils different par leurs germes, mais par le terrein plus ou moins chaud où ils sont plantés. L’homme végete, suivant les mêmes loix ; il tient du climat où il vit, comme du pere dont il elle sorti ; tous les élémens dominent cette foible machine ; elle ne pense point dans un air humide & lourd, comme dans un air pur & sec. Ainsi dépendant de tant de causes externes, & à plus forte raison de tant d’internes, comment pourrions-nous nous dispenser d’être ce que nous sommes ? Comment pourrions-nous régler des ressorts que nous ne connoissons pas ?

Mais qui le croiroit ? le bien-être est le motif même dans la méchanceté. Il conduit le perfide, le tyran, l’assassin, comme l’honnête homme. La volonté est nécessairement déterminée à desirer & chercher ce qui peut faire l’avantage actuel de l’ame & du corps : & comment, si ce n’est pas par ce qui la produit elle-même, je veux dire par la circulation, sans laquelle il n’y a plus ni volonté, ni sentiment. Lorsque je fais le bien ou le mal ; que vertueux le matin, je suis vicieux le soir, c’est mon sang qui en est cause, c’est ce qui l’épaissit, l’arrête, le dissout ou le précipite, comme lorsque, se faisant une route plutôt qu’une autre, les esprits qu’il a filtrés dans la moëlle de mon cerveau, pour être de là renvoyés dans tous les nerfs, me font tourner dans un parc, à droite plutôt qu’à gauche. Je crois cependant avoir choisi ; je m’applaudis de ma liberté. Toutes nos actions les plus libres ressemblent à celle-là. Une détermination absolument nécessaire nous entraîne, & nous ne voulons point être esclaves. Que nous sommes fous ! & fous d’autant plus malheureux, que nous nous reprochons sans cesse de n’avoir pas fait ce qu’il n’étoit pas en notre pouvoir de faire !

Mais puisque nous sommes machinalement portés à notre bien propre, & que nous naissons avec cette pente & cette invincible disposition, il s’ensuit que chaque individu, en se préferant à tout autre, comme font tant d’inutiles qui rampent sur la surface de la terre, ne fait en cela que suivre l’ordre de la nature, dans lequel il faudroit être bisarre & bien déraisonnable pour ne pas croire qu’il pût être heureux. Si ceux qui font le mal peuvent l’être, comme on n’en peut douter ; si non-seulement ils sont sans remords, mais s’ils ne craignent point d’expier par les supplices la punition de leurs crimes ; à plus forte raison ceux qui se contentent de ne pas faire le bien, ne se croyant point obligés de tenir une parole que d’autres ont donnée pour eux, pourront-ils avoir le bonheur, qui peut dépendre de leurs aises, & en général de leur façon de sentir. « Ou la raison se moque (comme dit fort bien Montaigne), ou elle ne doit viser qu’à notre contentement, & tout son travail rendre en somme à nous faire bien vivre, c’est-à-dire, à notre aise. Toutes les opinions du monde en sont-là, que le plaisir est notre but. Quelque personnage que l’homme entreprenne, il joue toujours le sien parmi ; & dans la vertu même, le dernier but de notre visée, c’est la volupté. » Quel plus naïf, quel plus charmant Épicurien !

Le plaisir de l’ame étant la vraie source du bonheur, il est donc très-évident que par rapport à la félicité, le bien & le mal sont en soi fort indifférens ; & que celui qui aura une plus grande satisfaction à faire le mal, sera plus heureux que quiconque en aura moins à faire le bien. Ce qui explique pourquoi tant de coquins sont heureux dans ce monde, & fait voir qu’il est un bonheur particulier & individuel qui se trouve, & sans vertu, & dans le crime même.

Une source de bonheur que je ne crois pas plus pure, pour être plus noble & plus belle dans l’esprit de presque tous les hommes, c’est celle qui coule de l’ordre de la societé. Plus la détermination naturelle de l’homme a paru vicieuse & comme monstrueuse par rapport à la societé, plus on a cru devoir y rapporter différens correctifs. On a lié l’idée de générosité, de grandeur, d’humanité aux actions importantes au commerce des hommes ; on a donné de l’estime & de la considération à qui ne nuiroit jamais, quelque bien qui lui en pût arriver ; du respect, des honneurs & de la gloire à qui serviroit la patrie, l’amitié, l’amour ou l’humanité, même à ses propres dépens ; & par ces aiguillons, tant d’animaux à figure humaine sont devenus héros. Loin d’abandonner les hommes à leur propre nature, hélas ! trop stérile pour leur faire porter du fruit, il a fallu les élever & les greffer en quelque sorte dans le temps que la séve pouvoit le mieux passer dans la branche qu’on leur entoit.

On voit que je ne me lasse point de revenir à l’éducation, qui seule peut nous donner des sentimens & un bonheur contraires à ceux que nous aurions eus sans elle. Tel est l’effet de la modification ou du changement qu’elle procure à notre instinct ou à notre façon de sentir. L’ame instruite ne veut, ne suit, ne fait plus ce qu’elle faisoit auparavant, lorsqu’elle n’étoit guidée que par elle. Éclairée par mille sensations nouvelles, elle trouve mauvais ce qu’elle trouvoit bon, elle loue en autrui ce qu’elle y blâmoit. Vraies girouettes, nous tournons donc sans-cesse au vent de l’éducation, & nous retournons ensuite à notre premier point, quand nos organes remis à leur ton naturel, nous rappellent à eux, & nous sont suivre leurs dispositions primitives. Alors les anciennes déterminations renaissent ; celles que l’art avoit produites s’effacent : on n’est pas même le maître de profiter de son éducation, autant qu’on le voudroit, pour le bien de la societé.

Ce matérialisme mérite des égards : il doit être la source des indulgences, des excuses, des pardons, des graces, des éloges, de la modération dans les supplices, qu’on doit ordonner à regret, & des récompenses dues à la vertu qu’on ne sauroit accorder de trop grand cœur. La vertu étant une espece de hors-d’œuvre, un ornement étranger, toujours prêt à fuir, ou tomber, faute d’appui : en tout cependant, l’intérêt public mérite d’étre consulté, car il faut bien tuer les chiens enragés, & écraser les serpens.

On voit que toute la différence qu’il y a entre les méchans & les bons, c’est que chez les uns, l’intérêt particulier est préféré à l’intérêt général, tandis que les autres sacrifient leur bien propre à celui d’un autre ami on du public.

Il me reste à ouvrir cette nouvelle source de vertu, qu’on appelle courage. Les cœurs foibles & lâches succombent sous le poids de l’adversité ; les ames fortes & courageuses la supportent, & principalement celles qui sont éclairées, & joignent de salutaires études à une heureuse organisation. Marchons donc sans reprendre haleine, & tâchons de ne point broncher en si beau chemin.

L’ame a sa commotion, comme le corps ; la fortune peut la bouleverser à son gré ; mais c’est une maladie qui n’est ni sans médecins, ni sans remedes ; Épicure, Séneque, Épictète, Marc-Aurele, Montagne, voilà mes médecins dans l’adversité : leur courage en est le remede. Vous savez qu’après une violente chûte, le sentiment s’affaisse avec les fibres du cerveau ; pour le relever, il faut rétablir par la saignée les ressorts étouffés. Il en est de même ici. La force, la grandeur, l’héroïsme de ces écrivains passe dans l’ame étonnée ; comme une espece de cardiaque qui la soutient & la restaure, pour ainsi dire, dans les foiblesses de l’infortune.

Le stoïcisme tant raillé, tant décrié nous prête donc des armes victorieuses ; il nous offre une espece de rade, où nous pouvons radouber notre vaisseau battu par la tempête. Quelle meilleure boussole ! Quel plus utile exercice ! J’apprends à lutter : je deviens athlete avec ceux qui le sont. Pour ne pas faire naufrage ou n’être pas terrassé, il ne faut que se servir des muscles de la raison. C’est par le courage qu’on peut sortir vainqueur du combat. Telle est la ressource des gens de lettres, interdite à ceux qui ne les cultivent point, & qui cede cependant à celle de tant d’ignorans bien organisés, comme eût été, par exemple, Scaron, dont le tempérament seul faisoit la gaieté, indépendamment de toute littérature.

La nature a ses droits ; on peut sentir, & même on le doit, non en lâche, ou comme le vulgaire ; mais en homme de courage, ou en philosophe animé par tant de beaux exemples. Comme tel, je me suis soumis à l’adversité, en qualité d’homme, je l’ai sentie. Si le premier titre me fait honneur, le second ne me fait point rougir, nihil humani a me alienum puto. Que la disgrace revienne, dont me préservent, non les dieux inutiles au monde, mais le plus grand des rois ; je la sentirai encore, mais je la supporterai. Elle est le creuset, ou l’accoucheuse de la vertu, comme dit l’aimable auteur des lettres sur les physionomies.

Mais n’en étoit-elle pas quelquefois la peste, ou l’écueil ? Hélas ! dans quelles tristes & déplorables extrêmités nous réduisent la pauvreté, la misere, la douleur, les fers ! L’horreur & le désespoir marchent à leur suite ; l’ame avilie, sans courage, n’a plus d’espoir, plus de prétentions qu’à la mort. Rarement la differe-t-elle, sans se reprocher, ou sa lâcheté, ou les préjugés qui la retiennent : regardant le néant comme un bien, parce que son être est un mal, elle se fait un devoir de s’y précipiter. Sans doute c’est violer la nature, que de la conserver pour son propre tourment. J’ai vu les plus saints personnages, les plus fortes ames, forcées de desirer la mort, & leurs amis l’implorer pour eux. La triste destinée du grand Boerhaave en fait foi. Lorsque la vie est absolument sans aucun bien, & qu’au contraire elle est assiégée d’une foule de maux terribles, faut-il attendre une mort ignominieuse ?

Je ne prétends pas dire qu’on ne doive pas supporter la pauvreté & la douleur ; il faut se plier à la dureté des temps. Tous ces momens de courage (ou plutôt de fureur) tant vantés, ne viennent souvent que pour dispenser un lâche d’en avoir toute sa vie. Sophisme captieux, enthousiasme poëtique, petite grandeur d’ame, tout ce qui a été dit en faveur du suicide !

Voilà certes un grand courage & une ame bien forte dans les revers, qui ne peut supporter la pauvreté ! Et comment se peut-il que ceux qui one montré tant de vigueur dans le sein des richesses, la perdent dans celui de la misere ? Et sur-tout que tel qui s’étoit élevé il n’y a qu’un moment au-dessus de l’humanité, pour qui la douleur & la pauvreté n’étoient point un mal, ne se souvenant plus de son systême, conseille le suicide ! « Tu pleures, dit mon Stoïcien, parce que le pain te manque ! & que t’importe, puisque les moyens de mourir ne te manquent pas ? pour un moyen de venir au monde, la nature, qui ne retient personne, t’en offre cent d’en sortir ». Et un moment auparavant, on ne pouvoit être malheureux dans l’indigence avec de la vertu ! Je t’entends ; c’est que cette vertu consiste apparemment plus à secouer le joug, lorsqu’il est très difficile à porter, qu’à le porter, lors même que cela ne coûte pas beaucoup de peine.

Faire parade d’un courage qui enfle nos ames, & s’arrête ainsi dans le plus beau chemin ! dire que la pauvreté & la maladie ne sont point des maux, & vouloir qu’on se tue pour s’en délivrer ! ce n’est pas la seule contradiction digne d’un bel esprit. Notre païen ne prétend-il pas encore que la principale affaire d’un philosophe, est d’apprendre tous les jours à mourir. Or c’est aller sur les brisées du christianisme. Lorsqu’on ne craint & ne croit pas même les suites de la mort, si on ne meurt pas toujours trop tôt, (car je ne vois pas qu’on ait rien de mieux à faire que de vivre) du moins ne doit-on pas plus desirer, que craindre le ciseau d’Atropos. Il faut lui laisser couper le fil, quand elle voudra, & ne point s’en mettre en peine ; soit que cela se fasse machinalement, ou par raison, ou qu’on soit tellement emporté par le tourbillon des plaisirs, qu’on n’ait pas le temps d’y songer, il n’importe, pourvu qu’on n’ait aucune inquiétude. J’aime autant n’avoir jamais l’idée de la mort, si elle m’importune, ou m’effraie, comme elle effrayoit Cicéron, que l’honneur d’être en présence & de la braver. La faulx est levée pour tous les hommes, je m’y soumets ; c’est au vulgaire à trembler ; il est aussi ridicule à qui n’admet qu’une vie (qu’il trouve belle & bonne, s’il n’est pas hypocondriaque) de se préparer à recevoir le coup qu’il ne craint point, que de l’accélérer, lorsque la vie non-seulement est supportable, mais pleine d’agrémens.

Quelle folie de préférer la mort au plus délicieux train de vie ! de croire, que qui ne peut mener une vie solitaire & philosophique, ne puisse être heureux, & doive en conséquence quitter la vie, plutôt que de porter des chaînes de fleurs ! De bonne foi, Séneque a-t-il pu sérieusement conseiller la mort à un ami aussi puissant, aussi élevé en dignités, aussi riche & entouré de plaisirs que Lucilius, à qui ses lettres sont adressées, sous prétexte que tant d’honneurs & de voluptés sont un trop petit fardeau ? Mais Montagne lui-même, qui a été si vivement frappé de ce goût surprenant pour la mort, n’est pas pardonnable, ce me semble, d’avoir cru, comme les Stoïciens, que la mort devoit faire la principale étude d’un philosophe. C’est peut-être accuser sa peur, & comme dit cet auteur même, sa couardise, que d’employer sans-cesse tous les moyens de s’apprivoiser avec la mort ; c’est afin de n’être pas si déconcerté quand elle paroîtra, semblable à un enfant qui auroit peur d’une souris, & à qui, pour le corriger de ce défaut, on la fera voir en peinture, chaque partie, l’une après l’autre, avant de risquer de lui montrer l’original. Mais devinez par qui notre aimable & judicieux Pyrrhonien a été entraîné dans ce piége ? Par un homme qui dit que la philosophie n’est rien, si elle n’est ornée ; plus déraisonnable en cela qu’un chymiste, qui diroit qu’il n’y a point de médecine sans la chymie. La philosophie bien réglée conduit à l’amour de la vie, dont nous éloigne son fanatisme (car elle a le sien) ; mais enfin elle apprend à mourir quand l’heure est venue.

Séneque, si inconséquent d’ailleurs, a su mourir quand il l’a fallu. Comme il avoit employé sa pénétration à voir de loin l’orage qui le menaçoit, & sa philosophie (alors bien placée) à en recevoir le coup ; dès qu’il eut ordre de mourir, il choisit de sang-froid son genre de mort, & fit voir que, s’il avoit été homme durant sa vie, s’il avoit été attaché à ces grands biens, objets de la jalousie publique, & funestes présens du plus cruel des princes, il savoit tout quitter & rompre ses chaînes, comme un autre Samsom, pour périr en héros de sa secte. Autant (il l’insinue lui-même) il est honteux de se laisser traîner, au lieu de marcher, quand il faut obéir ; autant il est beau de s’élever au-dessus de la mort par la grandeur du mépris. Il n’y a qu’une action que je trouve encore plus belle, c’est d’avoir le courage de supporter le fardeau de la vie & des revers, quand ce n’est pas pour soi seul qu’on vit.

Combien d’autres especes de gloire ! Celles que donnent les armes, les sciences, les beaux arts ! le beau champ à parcourir, pour qui voudroit s’étendre ! Bornons-nous, craignons la stérile fécondité de tant d’écrivains.

Qui n’a de passion que pour les lettres, peut bien se contenter de la gloire qui les suit.

Je dis de ceux qui craignant de quitter le chemin battu, n’osent s’écarter des opinions reçues & penser autrement que les autres, ce qu’Horace dit des imitateurs, servum pecus ! Ô vous que la démangeaison d’écrire tourmente, comme un démon, & qui pour un grain de réputation donneriez volontiers les mines du Pérou, laissez-là tout ce vil troupeau d’auteurs vulgaires, qui rampent à la suite des autres, ou dans la poussiere de l’érudition ; laisse-là ces fastidieux savans dont les ouvrages peuvent assez bien être comparés à ces vastes landes tristement uniformes sans fleurs & sans fin. Ou n’écrivez point, ou prenez un autre essor. Soyez libres & grands dans vos écrits comme dans vos actions ; montrez une ame élevée, indépendante. Cette voie est risquable, je le sais ; qui fait son étude de l’homme, doit s’attendre à avoir l’homme pour ennemi. Galilée fut enfermé dans les prisons de l’inquisition pour avoir osé penser que la terre tournoit : exemple de la tyrannie ecclésiastique qui fit grande peur à Descartes. Mais si la gloire augmente avec le péril, le bonheur n’augmenteroit-il point avec la gloire ?

C’est ce que je ne décide point, pour ne pas séduire ceux qui habitent de moins heureuses contrées : car d’ailleurs je vois que la philosophie paroît à tous belle & bonne, mais que ce n’est pas pour ses beaux yeux, du moins pour l’ordinaire, qu’on lui fait la cour. Peu se sentent un certain génie, cette étoile du bonheur ou du malheur de notre vie, sans courir après la gloire ; spectre brillant, quand c’est la vérité qui l’enfante ; puissant quand c’est l’opinion, reine plus dominante & plus despotique. La renommée n’a point trop de ses cent bouches pour redire & publier les découvertes & les conquêtes faites dans l’empire de l’esprit. Elles sont le prix & la récompense de tous les travaux littéraires, qui sans cette flatteuse amorce seroient beaucoup plus rares & plus imparfaits. On penseroit pour soi, & non pour les autres, ou plutôt on penseroit moins, & on sentiroit davantage. Mais non : traitant la philosophie comme nos maîtresses, nous voudrions avoir l’univers pour confident des faveurs qu’elle nous accorde. Nous sommes donc philosophes, comme on a vu que nous sommes vertueux ; il y a plus de vanité que de curiosité & d’envie d’obliger dans nos études & dans les services que nous rendons. Il étoit bien juste de trouver en soi un sentiment qui nous dédommageât de l’ingratitude & nous fît oublier tant de gens qui n’en ont point.

Qu’est-ce donc que cette réputation qui fait tant de bruit dans le monde, après laquelle on court, dès qu’on sait barbouiller du papier, & qu’on méprise autant, lorsqu’on ne peut l’atteindre, qu’on feint de la mépriser lorsqu’on est célebre ? Quelle est cette trompette, qui plus puissante que celle de Mars & de Bellone, élevant notre courage & nous étourdissant sur les dangers, nous appelle à combattre par les seules armes de la raison, des ennemis vainqueurs de la raison & des temps ? verba & voces, une vaine image, comme on l’a dit avant moi, un songe, l’ombre d’un songe, un écho, &c. Mais aussi fous que les poëtes, & peut-être plus, les philosophes métamorphosent cet écho en nymphe, en nymphe charmante, que dis-je ? en impérieuse divinité : & c’est ainsi que notre pauvre imagination se repaît, comme la leur, de belles chimeres. Vrais Ixions, prendrons-nous toujours la nue pour Junon ; le frivole pour l’utile ; ce qu’il y a de plus stérile pour ce qu’il y a de plus fécond ? Prendrons-nous toujours l’esprit pour le sentiment, & la vanité pour ce juste amour-propre qui nous a été donné en partage ? Nous laissons, je le dis dans un sens bien différent de Séneque, nous dédaignons les plus grands biens, le plaisir de jouir à longs traits de nous-même & des corps qui nous environnent, pour courir après des biens imaginaires, après des sons & des douceurs, si l’on peut donner ce nom à ce qui est mêlé de tant d’amertumes.

Sommes-nous dans ce monde pour chercher & goûter la célébrité ou les plaisirs de la vie ? Puisque le hasard nous y a jetés, je ne dirai point au préjudice de tant d’autres que mille causes empêchent tous les jours de sortir du néant, il paroît que le premier but, & le plus raisonnable, est d’y vivre tranquille, à l’aise & content. C’est une chose décidée, beaucoup mieux par la conduite de tous les hommes, que par toutes les opinions diverses de ceux d’entr’eux qui se sont érigés en précepteurs du genre-humain. Songer au corps avant que de songer à l’ame, c’est imiter la nature qui a fait l’un avant l’autre. Quel autre guide plus sûr ! N’est-ce pas à la fois suivre l’instinct des hommes & des animaux ? Disons plus & prêchons une doctrine que nous avons eu l’honneur de ne pas suivre : il ne faut cultiver son ame que pour procurer plus de commodités à son corps ; peut-être ne faut-il écrire, comme tant d’auteurs, que pour attraper ou l’argent des libraires, ou une estime encore plus lucrative. S’il est des causes finales, celle-ci en est une, & des plus sensées ; l’amour de la vie & du bien-être a évidemment des droits plus pressés que ceux de l’amour-propre ; & comme le plaisir va devant l’honneur, pour qui a le goût bon, le pain est un aliment plus solide que la réputation.

Travaillons donc d’abord par nous l’assurer ; c’est le meilleur parti qu’on puisse tirer du préjugé des hommes, assez simples pour croire qu’un savant vaut mieux qu’un ignorant. La gloire au reste viendra quand elle voudra. Que nous sommes vains & dupes, qui pis est, de nous sacrifier au chimérique honneur d’immortaliser les lettres de l’alphabet qui composent nos noms ! Soyons meilleurs pilotes de la vie ; que le sentiment seul nous serve de boussole, & nous ne ferons voile que vers le port de la liberté, de l’indépendance & du plaisir.

Encore un mot sur les dangers de la carriere où je suis entré : il est beau, je le veux, de pouvoir compter, non sur le suffrage de la postérité qu’on ne rencontre point, mais sur celui de quelques contemporains connoisseurs. Il est agréable de voir sa raison & ses lumieres croître & s’étendre sous les aîles de la philosophie & des muses ; mais il y faut être en sûreté, & que la poule ne laisse pas prendre ses poussins, ou c’est être fou que de cultiver la sagesse. Aristote ne s’y fia pas plus que moi, & fit bien : la république d’Athenes, qui s’étoit déshonorée en condamnant à mort un homme qui valoit mieux qu’elle, n’eût pas rougi de se déshonorer une seconde & une troisieme fois. La politique qui a fait la honte, ne la connoît point. Descartes s’absenta aussi fort à propos, au moindre murmure de la mer théologique aisément en fureur. Prêt à jetter au feu un travail de 4 ans, combien n’a-t-il point craint que l’église (ce que je ne puis voir sans rire de sa simplicité) n’approuvât point ses opinions & ses conjectures physiques.

La gloire qui marche à la suite des muses, ne peut donc nous dédommager de la perte des biens du corps ; c’est un bien trop étranger & trop loin de nous ; pourquoi donc lui immole-t-on ce qu’on a de plus cher au monde ? C’est que la vanité se l’approprie. Notre imagination enflée & comme bouffie par les éloges, fait passer l’estime d’autrui chez nous-mêmes, où elle se change en si haute considération, que nous nous regardons comme des personnages de grande importance, & ne voyant en nous que matiere & forme, nous croyons cependant avoir non-seulement une ame ; mais une ame d’une trempe particuliere, supérieure, & faite exprès pour nous. Delà viennent tous les avantages que l’esprit peut procurer au corps ; car sans-doute les liqueurs circulent avec plus d’aisance, lorsque l’ame est agréablement affectée : & toutes choses égales, c’est-à-dire lorsque notre individu n’en souffre point, s’acquérir de la gloire est un plus grand bien que de n’en point avoir.

N’y auroit-il point plus de grandeur d’ame à la mépriser ? C’est ce qu’il faut demander aux Stoïciens. Voyez, disent-ils, en levant d’orgueilleux sourcils, voyez courir tous ces fous ; la gloire est leur objet ; ils cherchent l’estime publique, & nous la nôtre. Nous avons trop de vertu pour en faire parade. Nous verrons dans la suite que ces même hommes ne méprisent pas plus la réputation & l’honneur, que les richesses ; qu’ils font tout pour en avoir. Je n’en voudrois pas d’autre preuve, que toutes ces recherches d’esprit étudié, que Séneque montre dans ses écrits, & notamment dans celui-ci dont j’ai adouci de mon mieux l’affectation.

Le mépris n’est pas plus un mal, que la louange n’est un bien. Mais nous sommes assez dupes, encore une fois, pour tenir par l’imagination, à celle des autres, qui nous flatte, ou nous blesse par l’image agréable, ou désagréable qui en résulte dans le cerveau. Un discours choquant ou flatteur agit, comme un tableau beau ou laid, par le bene ou le male placitum des anciens. C’est pourquoi on dit : telle chose fait honneur, telle autre n’en fait point. Honneur ! ah ! qu’on est sot, qu’on est à plaindre, quand on n’est point philosophe ! & que bien des gens à qui on donne ce nom le méritent peu ! Je voudrois bien savoir, si les idées que les Indiens ont des Chinois & des François, les Turcs des chrétiens, & ceux-ci des Turcs, les touchent & les mortifient. Non, répondez-vous. Pourquoi donc ce qu’on dit, ou ce qu’on pense de vous, vous fait-il tant de peine ? Medecins, pourquoi faites-vous des choses qu’on ne peut exposer aux yeux du public, sans vous faire rougir ? Souffrez que je vous offre en moi-même un meilleur exemple à suivre.

La plus utile médisance vous met en fureur, parce que vous en êtes l’objet décrié : on me calomnie dans bien des libelles & notamment dans un extrait & un avis au lecteur qui ne mérite pas d’être autrement qualifié : & je ne sors pas de ma modération & de ma tranquillité naturelle. Un autre eût été furieux comme vous, à la lecture de l’avertissement des pensées chrétiennes : que n’eût-il pas fait pour détromper le public ? Pour moi, qui sais à quoi m’en tenir, & qui n’apprendrois rien de nouveau à ceux qui me connoissent & qui savent mon histoire, j’ai bien voulu le lire une fois, mais sans prendre la peine de lui répondre. Ce qui n’est pas vrai, ne mérite pas qu’on s’en justifie. Piqués de mon silence, mes adversaires ont paru sous une autre forme : ils m’ont, dit-on, attaqué dans je ne sais quel volume de la bibliotheque raisonnée que je n’ai lu, ni ne veux lire, quoique je puisse le faire sans émotion. Enfin ils ont tout tenté, mais vainement pour être tirés de l’obscurité où sont condamnés des auteurs qui se mêlent de littérature, sans en être plus instruits, que de ma conduite & de mes mœurs. Mais dans l’extrait dont je parle, je suis fort mal mené, m’écrivent mes amis d’Amsterdam. Je le crois bien, leur ai-je répondu, car j’y suis calomnié ; & moi qui n’ai que médit, pour jetter mes confreres en meilleur moule, je ne les ai pas moins mal menés. J’ai passé les bornes de la critique envers les autres, & on a passé envers moi les bornes de la médisance : voilà à quoi se réduit tout le grand mal qu’on m’a fait. Je suis bien aise que mes ennemis soient plus coupables que moi.