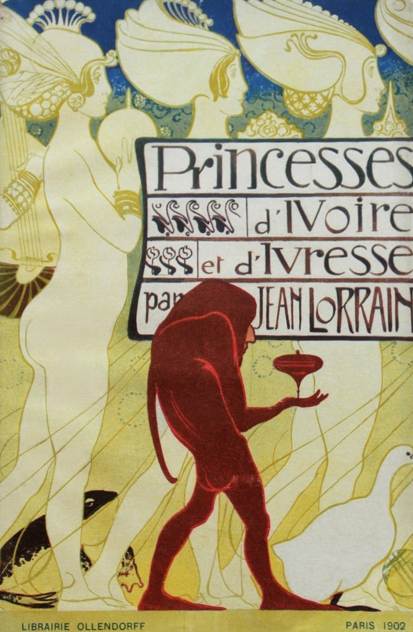

Jean Lorrain

PRINCESSES D’IVOIRE ET D’IVRESSE

1902

PRÉFACE DE L’AUTEUR

LES CONTES

Par les ciels mouillés de décembre, tandis que les passants enlaidis par le froid se hâtent et se heurtent à l’angle des trottoirs, et que la bise tourmente avec des férocités de chatte les guenilleux attardés au pavé dur des routes, combien il serait doux de pouvoir redescendre le passé, de pouvoir redevenir enfant et, blotti près des braises rougeoyantes, dans la tiédeur des chambres closes, quel repos et quelle fraîcheur ce serait aux pauvres yeux éraillés par la vie de se reprendre au charme des vieux livres d’images, des vieux livres d’étrennes illustrés de jadis, et de pouvoir croire encore aux contes !

Ces contes de fées, qu’on a remplacés aujourd’hui par des livres de voyages et de découvertes scientifiques, ces merveilleuses histoires qui parlaient au cœur à travers l’imagination et préparaient à la pitié par d’ingénieux motifs de compassion pour de chimériques princesses, dans quelle atmosphère de féerie et de rêve, dans quel ravissement de petite âme éblouie et frémissante ont-elles bercé les premières années de ma vie ! et comme je plains au fond de moi les enfants de cette génération, qui lisent du Jules Verne au lieu de Perrault, et du Flammarion au lieu d’Andersen ! Les pratiques familles de ces bambins-là ne savent pas quelle jeunesse elles préparent à tous ces futurs chevaucheurs de bicyclettes. Il n’est pas au monde émotion un peu délicate qui ne repose sur l’amour du merveilleux : l’âme d’un paysage est tout entière dans la mémoire, plus ou moins peuplée de souvenirs, du voyageur qui le traverse, et il n’y a ni montagnes, ni forêts, ni levers d’aube sur les glaciers, ni crépuscules sur les étangs pour qui ne désire et ne redoute à la fois voir surgir Orianne à la lisière du bois, Thiphaine au milieu des genêts et Mélusine à la fontaine.

Qui ignore Homère, Théocrite et Sophocle peut-il souhaiter vraiment visiter la Grèce et la Sicile ? Et pour aimer cette vaste coupe de saphir liquide, qu’est la Méditerranée, du délicat amour que lui portait Paul Arène, ne faut-il pas avoir entendu un peu plus que le chant des cigales autour des mâs dans les bois d’oliviers, un peu plus que les cris des marins provençaux dans les vergues ? C’est le souvenir de Parthénope qui fait la baie de Naples enivrante, et si la Méditerranée, chaque hiver, voit revenir dans ses stations tant d’indifférents et de sceptiques, c’est que l’azur transparent de ses vagues a jadis caressé et roulé dans son onde la nudité de nacre et d’algue des Sirènes.

Il faut donc aimer les contes et d’où qu’ils viennent, de Grèce ou de Norvège, de Souabe ou d’Espagne, de Bretagne ou d’Orient. Ce sont les amandiers en fleurs des jeunes imaginations ; le vent emporte les pétales, la vie dissémine le rêve, mais quelque chose est resté qui, malgré tout, portera fruit et ce fruit-là parfumera tout l’automne. Qui n’a pas cru enfant ne rêvera pas jeune homme ; il faut songer, au seuil même de la vie, à ourdir de belles tapisseries de songe pour orner notre gîte aux approches de l’hiver : et les beaux rêves même fanés font les somptueuses tapisseries de décembre.

Il faut donc aimer les contes, il faut s’en nourrir et s’en griser comme d’un vin peu dangereux et léger, mais dont la saveur âpre sous un faux goût de sucre insiste et persiste, et c’est cette saveur-là qui, le repas fini, enchante le palais et permet au convive écœuré de la table parfois d’y demeurer.

Pour moi, je l’avoue, je les ai adorés et d’une adoration presque sauvage, les contes aujourd’hui proscrits et dédaignés ; et c’étaient des contes brumeux, trempés de lune et de pluie, semés de flocons de neige, des contes du Nord, car je n’ai connu, moi, que très tard dans la vie l’enchantement ensoleillé du Midi.

C’est au bord de l’Océan remueur et glauque perpétuellement strié d’écume, dans une petite ville de la côte assiégée par le vent d’ouest que j’ai passé toute mon enfance. Dès novembre, ce n’étaient que grains et bourrasques et, durant les nuits, de lourds paquets de mer couraient le long des jetées avec de sinistres hou, hou, hou de chouettes géantes. Les contes que nous rapportaient des matelots barbus, gainés jusqu’à mi-cuisses dans des bottes ruisselantes, sentaient comme eux l’embrun, la neige fondue, le goudron et la mer ; il y était plus question de nuits que d’aurores et de naufrages au clair de lune que de gaies chevauchées dans les matins vermeils ; mais j’adorais leur mélancolie, où voletait, comme au ras des vagues, un merveilleux un peu naïf, fait d’espérance et de détresse, une poésie d’âme simple terrifiée par l’aveugle force des éléments, mais attendrie de nostalgie et malgré tout soutenue par la foi au retour.

Et puis ces contes hallucinants, dont les personnages galopaient toute la nuit dans mes rideaux, signalaient la rentrée des Terre-Neuviers dans le port, le retour des hommes au logis, et c’était toute une joie dans la ville. C’était le moment ou jamais des réunions du soir, des visites d’une maison à l’autre par les rues mal éclairées, la saison des veillées devant l’âtre autour des bolées de cidre chaud, du cidre nouveau qu’on buvait mêlé de cannelle tout en se gavant de marrons ; et ce qu’on y contait de belles histoires à ces veillées-là !

Chez nous, elles avaient lieu à la cuisine ; la cuisinière avait toujours un fils ou un mari à Terre-Neuve ; la femme de chambre, un frère, un cousin ou un soupirant pour le bon motif en Islande et, l’ouvrage fini, c’était un usage presque établi dans la bourgeoisie de la ville de faire une place au coin du feu aux parents des femmes de service, le premier mois de leur séjour à terre, et ce n’était guère en effet, car ils naviguaient neuf mois, les pauvres, et encore combien en restait-il là-bas !

Au salon on recevait le capitaine du navire, l’armateur associé, les directeurs d’assurances venus pour quelque sinistre, et pendant que les hommes causaient affaires, quelque jolie main serrée au poignet d’une gourmette d’or feuilletait indolemment les pages illustrées d’un album de contes, de contes de fées dont une douce voix de femme nous expliquait les images ; car nous approchions du jour de l’an et les cadeaux commençaient. Mais combien aux livres cartonnés et dorés sur tranches, combien à leurs belles estampes je préférais les récits ânonnés à la cuisine, au milieu des domestiques tremblantes, par des hommes en vareuse et en béret. Leurs histoires à eux me semblaient bien plus vraies, d’une fantaisie à la fois plus vivante et plus lointaine et, parmi ces récits de matelots, un surtout m’enchantait, un nostalgique et frissonnant conte du Nord que j’ai retrouvé depuis dans Andersen, mais qui, dans la bouche de ces rudes gens de Terre-Neuve, prenait la sauvage intensité d’une chose vécue et rencontrée, car ils l’avaient certainement croisée sur la mer inquiète, au cours de leurs périlleuses traversées, cette pâle Reine des Neiges dont le souvenir m’obsède et me captive encore.

Oh ! cette Reine des Neiges, debout dans la rougeur immense de son éternel palais vide ! Que je l’aimais et la redoutais à la fois, cette reine pétrifiée, comme léthargique, des abeilles blanches, cette vierge auguste des blêmissantes visions du pôle ! cette voyageuse immobile et planante des longues et claires nuits d’hiver ! la Reine des Neiges et son traîneau de brume spectrale.

Dans mon imagination terrifiée je la voyais passer impassible, très haut dans le ciel, au milieu d’un blanc tourbillon d’abeilles floconnantes ; d’énormes corbeaux noirs voletaient autour d’elle, criant la faim, criant l’hiver ; à ses épaules un grand manteau de rayons de lune flottait démesurément long dans la nuit, et par les fortes gelées, pour moi c’était encore elle qui venait, du bout de ses doigts raidis, dessiner sur les vitres les grandes fleurs fantasques et les arborescences du givre, et j’avais toujours peur, à minuit, de voir surgir aux carreaux de ma fenêtre ses yeux éteints et son front lumineux, car j’avais attentivement écouté la légende et je savais que, lorsque la Reine des Neiges vous regarde, son âme est ailleurs et ses yeux ne vous voient pas : elle est là-bas, là-bas, bien au-delà de l’océan Arctique, dans les banquises du pôle, là-bas, bien au-delà des détroits et des mers,

Dans l’éternel palais de neige

Où dorment les futurs hivers !

Et puis avec l’adolescence me vint la curiosité des princesses de contes, la curiosité et l’amour aussi, un amour pieux, un peu craintif, d’enfant de chœur pour la Madone, une espèce de dévotion adorante.

Ne ressemblaient-elles pas à la Vierge Mère du Christ et n’étaient-elles pas toutes un peu Madones avec leur blancheur immaculée et leur geste hiératique de cueilleuses de lys ?

Toutes de brocarts d’argent et de satins luisants bossués de perle, elles jaillissaient, pareilles à des floraisons étranges, sous des ciels d’orage ou de détresse ; des nuées s’y échevelaient en forme de guivres et de dragons d’or pâle au-dessus de clochers dentelés et de tours. Tantôt des troncs d’arbres millénaires, au fond des forêts enchantées, les faisaient plus lointaines que dans le clair-obscur brasillant des vitraux des cathédrales ; tantôt elles se dressaient au bord des mers, devant des horizons nostalgiques et d’une tristesse infinie, surgies, on eut dit, de l’écume et rivées au rocher comme des madrépores où des faces de songe auraient fleuri. D’autres, tels des oriflammes éployés dans le vent, tordaient des silhouettes tragiques au-dessus des charniers et des champs de bataille et toutes se ressemblaient.

Qu’elles fussent d’Asie, d’Égypte ou de Bohême, qu’elles fussent saintes bienheureuses en Courlande ou magiciennes au bord des fjords, elles s’évoquaient toutes les unes les autres comme la Vierge Noire de Notre-Dame d’Afrique impose au souvenir la Vierge de cristal de Notre-Dame des Neiges et je les aimais toutes d’une égale ferveur, dévot en elles à la Vierge du Merveilleux.

De tous les contes entendus, lus et feuilletés dans mon enfance sont nées ces princesses d’ivoire et d’ivresse : elles sont faites d’extase, de songe et de souvenirs. Il en est d’ensoleillées, plus précises et plus vivantes, princesses d’ambre et d’Italie ; il est même des princes dans le nombre, mais si délicats, si chimériques, si androgynes dans leur adolescence de jeunes dieux qu’ils en sont presque des princesses, princes de nacre et de caresse ; d’autres figures, plus mystérieuses celles-là, apparaissent enfin çà et là, sous le clair de lune et la neige floconnante, dans la magie glacée des nuits d’hiver… Captives dans des châsses de verre, telles des martyres bienheureuses, elles descendent à la dérive les eaux lentes des fleuves ou dorment sous les coraux blancs des forêts immobilisées par le gel : des gnomes vêtus de vert les gardent et ce sont les reines de givre et de sommeil, les albes princesses de l’Hiver.

Or, en feuilletant ces pages de regrets et de féerie, si le lecteur rencontre un ou deux contes qui se ressemblent, tel les Filles du vieux duc et la Légende des trois princesses ou la Princesse au sabbat et la Princesse aux miroirs, qu’il ne voie dans ces coïncidences que les reflets d’un même rêve à travers des atmosphères différentes, les échos d’un même thème musical interprété par des instruments de divers pays !

La fable est la même, les conteurs ont brodé !… la diversité des textes ne prouve qu’une fois de plus la beauté du symbole et la vieillesse du conte, la vieillesse, cette noblesse des récits.

Jean LORRAIN.

PRINCESSES D’IVOIRE ET D’IVRESSE

LA PRINCESSE AUX LYS ROUGES

C’était une austère et froide enfant de rois : seize ans à peine, des yeux gris d’aigle sous de hautains sourcils, et si blanche qu’on eût dit ses mains de cire et ses tempes de perles. On l’appelait Audovère.

Fille d’un vieux roi guerrier toujours occupé de lointaines conquêtes, quand il ne bataillait pas à la frontière, elle avait grandi dans un cloître, au milieu des tombeaux des rois de sa race, et sa première enfance avait été confiée à des nonnes : la princesse Audovère avait perdu sa mère à sa naissance.

Le cloître, où elle avait vécu les seize ans de sa vie, était situé dans l’ombre et le silence d’une séculaire forêt ; le roi seul en savait le chemin, et la princesse n’avait jamais vu d’autre face d’homme au monde que celle de son père.

C’était un lieu sévère, à l’abri des routes et des passages de bohémiens, et rien n’y pénétrait que la lumière du soleil, et encore n’y venait-elle qu’affaiblie à travers la voûte épaissie des feuillages des chênes.

À la vesprée, la princesse Audovère sortait parfois hors de l’enceinte du cloître et se promenait à pas lents, escortée de deux rangs de processionnantes nonnes. Elle était sérieuse et pensive, comme accablée sous le poids d’un fier secret, et si pâle qu’on eût dit qu’elle allait bientôt mourir.

Une longue robe de laine blanche à l’ourlet brodé de larges trèfles d’or traînait sur ses pas, et un cercle d’argent ciselé assujettissait sur ses tempes un léger voile de gaze bleue ou s’atténuait la nuance de ses cheveux. Audovère était blonde comme le pollen des lys et le vermeil un peu pâli des vieux vases d’autel.

Et c’était là sa vie. Calme et le cœur empli d’une espérante joie, comme une autre eût attendu un retour de fiancé, elle attendait au cloître le retour de son père ; et c’était son passe-temps et ses plus douces pensées que de songer aux batailles, aux périls des armées et aux princes massacrés dont triomphait le roi.

Autour d’elle, en avril, les hauts talus se fleurissaient de primevères, ils s’ensanglantaient d’argile et de feuilles mortes à l’automne ; et, toujours froide et pâle dans sa robe de laine blanche bordée de trèfles d’or, en avril comme en octobre, en juin ardent comme en novembre, la princesse Audovère passait, toujours silencieuse, au pied des chênes roux ou verts.

L’été, il lui arrivait parfois de tenir à la main de grands lys blancs poussés dans le jardin du cloître, et elle était si frêle et blanche elle-même qu’on eût dit qu’elle était leur sœur. En automne, c’étaient des digitales qu’elle tourmentait entre ses doigts, des digitales violacées cueillies dans l’orée des clairières ; et le rose malade de ses lèvres ressemblait à la pourpre vineuse des fleurs, et, chose étrange, elle n’effeuillait jamais les digitales, mais elle les baisait souvent, comme machinale, tandis que ses doigts semblaient prendre plaisir à déchiqueter les lys. Un sourire cruel entr’ouvrait alors sa bouche, et l’on eût dit qu’elle accomplissait quelque rite obscur correspondant à travers les espaces à quelque œuvre lointaine, et c’était en effet (les peuples l’ont su plus tard) une cérémonie d’ombre et de sang.

À chaque geste de la princesse vierge étaient liées la souffrance et la mort d’un homme. Le vieux roi le savait bien. Il détenait loin des yeux, dans ce cloître ignoré, cette virginité funeste et la princesse complice le savait bien aussi : d’où son sourire, quand elle baisait les digitales ou déchirait les lys entre ses beaux doigts lents.

Chaque lys effeuillé était un corps de prince ou de jeune guerrier frappé dans la bataille, chaque digitale baisée une blessure ouverte, une plaie élargie livrant passage au sang des cœurs ; et la princesse Audovère ne comptait plus ses lointaines victoires. Depuis quatre ans qu’elle connaissait le charme, elle allait prodiguant ses baisers aux vénéneuses fleurs rouges, massacrant impitoyablement les beaux lys de candeur, donnant la mort dans un baiser, prenant la vie dans une étreinte, funèbre aide de camp et mystérieux bourreau du roi son père. Chaque soir le chapelain du couvent, un vieux barnabite aveugle, recevait l’aveu de ses fautes et l’absolvait ; car les fautes des reines ne damnent que les peuples, et l’odeur des cadavres est un encens au pied du trône de Dieu.

Et la princesse Audovère n’avait ni remords ni tristesse. D’abord elle se savait pure par l’absolution, et puis les champs de bataille et les soirs de défaite, où râlent avec d’infâmes moignons, brandis vers le ciel rouge, des agonies de princes, de routiers et de gueux plaisent à l’orgueil des vierges : les vierges n’ont pas pour le sang l’horreur angoissée des mères – les mères toujours frissonnantes pour des fils bien-aimés – puis Audovère était surtout la fille de son père.

Un soir (comment avait-il pu gagner ce cloître ignoré ?), un misérable fugitif venait s’abattre avec un cri d’enfant à la porte du saint asile ; il était noir de sueur et de poussière et son pauvre corps troué saignait par sept plaies. Les nonnes le recueillirent et l’installèrent au frais, plus encore par terreur que par pitié, dans la crypte des tombeaux.

On déposa près de lui une cruche d’eau glacée pour qu’il y pût boire à sa soif, et un goupillon trempé d’eau bénite avec un crucifix pour l’aider à passer de vie à trépas ; car il hoquetait déjà, la poitrine étranglée d’un commencement d’angoisse. À neuf heures, au réfectoire, la supérieure fit réciter pour le blessé la prière des morts, les nonnes un peu émues regagnèrent leurs cellules et puis le couvent tomba dans le sommeil.

Audovère seule ne dormait pas, elle songeait au fugitif. Elle l’avait à peine entrevu traversant le jardin au bras des deux vieilles sœurs et une pensée l’obsédait : cet agonisant était certainement un ennemi de son père, quelque fuyard échappé au massacre, dernière épave échouée en ce couvent de quelque effroyable panique. La bataille avait dû se livrer dans les environs, plus près que ne le soupçonnaient les nonnes, et la forêt devait être à cette heure pleine d’autres fuyards, d’autres misérables saignant et geignant ; et toute une humanité souffrante et laide de sanie et de moignons envelopperait d’ici l’aube l’enceinte du cloître, où l’accueillerait l’indolente charité des sœurs.

On était alors en plein juillet et de longues plates-bandes de lys embaumaient le jardin ; la princesse Audovère y descendit.

Et, à travers les hautes tiges baignées de clair de lune et dressant dans la nuit comme d’humides fers de lance, la princesse Audovère s’avança et se mit lentement à effeuiller les fleurs.

Mais, ô mystère ! voici que s’exhalèrent des soupirs et des râles, que pleurèrent des plaintes. Les fleurs, sous ses doigts, avaient des résistances et des caresses de chair ; un moment quelque chose de chaud lui tomba sur les mains qu’elle prit pour des larmes, et l’odeur des lys écœurait, singulièrement changée, devenue fade et lourde, leurs coupes emplies d’un délétère encens.

Et, quoique défaillante, acharnée à sa tâche, Audovère poursuivait son œuvre meurtrière, décapitant sans pitié, effeuillant sans relâche calices et boutons ; mais plus elle en abattait, plus les fleurs renaissaient innombrables. C’était maintenant comme un champ de hautes fleurs rigides, dressées hostiles sous ses pas, une véritable armée de piques et de hallebardes épanouies sous la lune en quadruples pétales, et, cruellement lasse, mais prise d’un vertige, d’une rage de destruction, la princesse allait toujours, déchiquetant, meurtrissant, broyant tout devant elle, quand une étrange vision l’arrêta.

D’une gerbe de fleurs plus hautes, une transparence bleuâtre, un cadavre d’homme émergea. Les bras étendus en croix, les pieds crispés l’un sur l’autre, il étalait dans la nuit les plaies de son flanc gauche et de ses mains saignantes ; une couronne d’épines s’éclaboussait de boue et de sanie à l’entour de ses tempes, et la princesse effarée reconnut le misérable fugitif recueilli le soir même, le blessé agonisant de la crypte. Il souleva péniblement une paupière tuméfiée et d’une voix de reproche : « Pourquoi m’as-tu frappé ? Que t’avais-je fait ! » dit-il.

On retrouva le lendemain la princesse Audovère étendue, des lys entre ses mains et serrés sur son cœur, les yeux révulsés, morte. Elle gisait au travers d’une allée, à l’entrée du jardin, mais autour d’elle tous les lys étaient rouges. Ils ne refleurirent jamais blancs dans l’avenir. Ainsi mourut la princesse Audovère pour avoir respiré les lys nocturnes d’un cloître, en un jardin de juillet.

LA PRINCESSE DES CHEMINS

Dans la plus belle salle de son palais le Roi a conduit par la main la mendiante. Là, entre les hautes colonnes d’onyx et de porphyre, dont le poli s’enfonce et grandit dédoublé dans le luisant des dalles, il l’a fait monter sur l’estrade du trône qu’entoure une galerie d’or, une galerie telle la grille ajourée d’un chœur de cathédrale, et doucement, avec des yeux de prière, avec des gestes de pitié attendrie il l’y a fait asseoir. Et la mendiante a obéi. Résignée et muette dans son humble robe grise à trous, elle s’est laissée tomber sur les coussins du trône, a croisé l’un sur l’autre l’ivoire taché de sang de ses pauvres pieds nus ; et ses cheveux dénoués, du marron roux des châtaignes, encadrent de bandeaux un front si divinement calme et deux grands yeux si profondément purs que nul parmi les courtisans du Roi et les hauts dignitaires ne s’est étonné du choix de son seigneur.

Ô magique pouvoir d’une beauté ineffable, ô charme sûr et plus fort que l’ambition et que l’orgueil des grands, d’un pardonnant visage fait de souffrance et de douceur !

Elle n’avait eu qu’à paraître au tournant de la route ensoleillée et morne, les pieds nus dans la poussière et le vent des haies dans ses haillons, pour entrer comme un coup de couteau dans le cœur du roi. Elle était si triste et si lasse, debout dans la chaleur accablante du jour, avec derrière elle la monotone et jaune nappe des blés, si lasse et pourtant si courageuse aussi ; et dans son geste, qui demandait l’aumône, sa main tendue gardait une fierté.

Le Roi avait cru voir apparaître devant lui l’âme errante du peuple, la souffrance des humbles et des petits, mais l’âme du peuple demeurée haute, celle qui mendie et ne se vend pas ; et puis cette flamme bleue du regard vigilante et triste, le Roi ne l’avait jamais vue dans les yeux d’aucune femme, non en vérité dans aucun œil humain, pas plus sous les paupières fardées des prostituées que dans les prunelles de caresse et d’oubli des dames de sa cour ; et, le front bas devant la vagabonde, il avait pris sa main et, ébauchant le geste de poser la couronne sur ce front d’humiliée, il s’était écrié : « Celle-ci sera ma Reine, j’en donne ma parole au doux seigneur Éros », et tous les serviteurs, leudes et vassaux du trône, avaient baissé la tête, acquiesçant à ce choix, comprenant son amour.

Et maintenant, dans le silence de la haute salle fraîche, le Roi se tient assis en face de la mendiante. Il la regarde ardemment, immobile et comme en oraison. Il la regarde et l’humble pauvresse affaissée sur le trône, elle, regarde de ses larges yeux purs, d’une infinie tristesse, par la fenêtre ouverte, le ruban de la route en fuite entre les blés et les nuées légères d’un ciel blanc de chaleur.

Oh ! ces yeux de mélancolie qui déjà s’enfoncent dans le passé et regrettent !

Ces yeux, aveuglé par la joie et visionnaire d’amour, le Roi ne les voit pas. Assis, un genou ployé vis-à-vis l’estrade où rêve et s’alanguit la dame de ses désirs, il la boit avidement du regard, étouffe entre ses lèvres de tumultueuses paroles, balbutie, la gorge serrée et sans voix ; et sa couronne pend entre ses mains inertes qui le font plus pareil à quelque statue dans une armure d’acier niellé qu’à un être vivant.

Au-dessus de sa tête, symbole d’un fervent espoir, une branche verdoie à travers la clôture d’or ajouré du trône.

Et le roi guerrier regarde la pauvresse ; et la mendiante, accablée, déjà reine, regarde au loin, ailleurs…

Ô méprise éternelle, ô cruelle ironie des bienfaits d’Éros !

Accoudés au rebord de la galerie supérieure, tout en haut, dans les frises de la salle, deux pages musiciens chantent ; deux dangereux pages à la beauté enfantine et perverse, l’air de deux filles sous leurs lourdes chevelures en boucles ; et la haute salle s’emplit en sourdine de leur très tendre, très passionnée et très douce chanson.

Jeune aujourd’hui, vieille demain !

Lève les yeux et, dans ta main

Posant ton front, écoute et pleure !

Aime aujourd’hui, tôt viendra l’heure

Où ceux qui te disaient : toujours

N’auront plus pour toi de pensée.

La peau couleur de cendre, à ton tour délaissée,

Tu verras, talons nus, s’effarer les Amours.

Va, livre donc ta bouche à la bouche amoureuse

De ton amant ; la vie est creuse

Et l’amour seul l’emplit, qu’il soit blond, roux ou brun

Et tôt finit le désir de chacun.

Dans le verger, l’herbe est haute et fleurie.

Sous les pommiers laisse, puisqu’il t’en prie,

Ton doux seigneur s’étendre et pâmer près de toi.

Vois, son haleine brûle ; qu’un même et tendre émoi

Vous fasse palpiter cœur contre cœur ensemble !

Comme une fleur énorme, entre les arbres tremble

L’ardente lune ; et minuit opportun

A pour vous deux sonné l’heure des fièvres.

Va laisse mordre et becqueter tes lèvres,

Tôt est fané le désir de chacun.

Tôt viendra l’heure où, dans les herbes folles,

S’effeuilleront et les douces paroles,

Et les serments, et les tendres aveux,

Tels des boutons de rose en tes cheveux,

Près de ta rose oreille.

Tôt viendra l’heure où ta toison vermeille

Sur ton front blême apparaîtra de sel…

De sel amer, et, comme un vieil autel

Abandonné, tu fléchiras dans l’ombre,

Douce, en songeant aux caresses sans nombre

Dont te couvraient l’amant roux et le brun !

Tôt est fané le désir de chacun.

Tu compteras tous tes jours et tes heures,

Les mots qu’ils te disaient, leurs baisers et les leurres

Du Temps, aux noms vivants substituant des morts,

Et tu diras combien l’un était désirable,

Et l’autre aimant, et combien exorable

Et douce respirer la douce vie alors !…

Aussi, jusqu’à ce que l’Aube vienne et sépare

La nuit ardente et le jour enlacés,

D’étreinte et de sanglots, ah ! ne sois pas avare

Et ne compte plus tes baisers !

Aime-moi, serre-moi, prolonge mon délice

Jusqu’au jour, ouvre grands, tout grands tes yeux charmeurs,

Repose-toi plus près, appuie à ton front lisse

Mon front moite et dis-moi que tu meurs !

Oh ! mon sang se retire et tout mon cœur défaille ;

Je hennis en humant l’odeur de nos péchés,

Et de tués d’amour comme un soir de bataille,

Tous les chemins d’amour cette nuit sont jonchés !

Et, dans le silence, les douces voix s’appellent et se répondent l’une après l’autre, égrenant les périlleux conseils de leur ardente supplication d’amour.

Aime aujourd’hui, tôt viendra l’heure

Où ceux qui te disaient toujours

N’auront plus pour toi de pensée.

Morose et triste prophétie dont les regards extasiés du Roi proclament et répudient hautement le mensonge, mais dont paraît bien se soucier, en effet, la fille errante des grands chemins.

Assise sur le trône, elle ne voit pas plus le prince en adoration à ses pieds qu’elle n’entend la brûlante requête entremetteuse des deux pages penchés à la galerie des frises, au-dessus de sa tête.

Comme une hallucination la possède et, dressée dans une sorte d’extase, ses grands yeux de clarté fixant on ne sait quelle nostalgique vision, d’une main elle s’appuie aux coussins de soie violacée de l’estrade et de l’autre tient, serré sur sa poitrine, un bouquet de fleurs des champs. Deux campanules bleues gisent tombées sur les marches du trône, deux campanules du bleu de ses yeux de voyante, qu’emplit le bleu mystique d’on ne sait quel horizon.

Au fond, dans l’encadrement de la fenêtre ouverte, un chaud paysage de soleil et de récoltes apparaît tout gris de poussière, comme à travers les barreaux d’une geôle.

LA PRINCESSE AU SABBAT

La princesse Ilsée n’aimait que les miroirs et les fleurs. Ce n’étaient, dans tout le palais, que reflets de corolles et de pétales ; de larges nénuphars baignaient, jour et nuit, dans l’eau de grands vases d’albâtre et c’était, dans les hauts vestibules ornementés de marbre et de bronze vert, une éternelle veillée de calices et de feuilles rigides d’une humide pâleur. La princesse Ilsée n’avait jamais regardé ni les hommes ni les femmes ; elle se mirait dans les yeux de tous, comme dans une eau plus bleue et plus profonde et les prunelles de son peuple étaient pour elle autant de vivants et souriants miroirs.

La princesse Ilsée n’aimait qu’elle-même. Debout durant de longues heures devant l’étain figé des glaces, elle passait son temps à tresser de fils d’or et de perles la soie mouvante de sa chevelure ou bien à sertir d’anneaux et de bracelets la gracilité de ses bras nus, déjà sertie elle-même dans des robes de soie orfévrée et fleurie, dont elle commandait les dessins à des tisseurs éthiopiens, qui ne devaient jamais revoir leur pays.

La princesse Ilsée était nonchalante, indolente avec une grâce longuement apprise devant ses précieux miroirs. Toute sa somptueuse existence se passait à se baigner, à se parfumer, à se peigner, à se parer, à essayer des bijoux, des tuniques et des voiles, à se sourire à elle-même et à rêver la robe nouvelle, l’attitude imprévue ou l’étoffe inconnue qui la distinguerait de la foule et la ferait différente des autres femmes. C’était, en somme, une petite créature assez futile, férocement égoïste et follement éprise d’elle-même, mais elle portait à ravir les tuniques transparentes des îles Canaries, les colliers de coquillages de l’Extrême-Orient, et personne dans le royaume ne possédait une taille aussi souple : la princesse Ilsée n’aimait que les miroirs et les fleurs.

Un matin, qu’elle délassait ses membres délicats dans l’eau glacée des piscines, elle s’avisa de regarder plus curieusement que de coutume les deux monstres de bronze accroupis sur le bord du bassin et dont la gueule échancrée vomissait une perpétuelle fusée d’eau : elle ne les avait jamais remarqués. C’étaient deux grenouilles énormes, presque humaines de physionomie et d’un vert unique, d’un vert de bronze patiné par le temps avec de gros yeux cerclés d’or, deux yeux de verre allumés d’une lueur jaune ! La fantaisie d’un des ancêtres d’Ilsée en avait orné l’immense salle de bains, et, sculptés par un prestigieux artiste au nom maintenant oublié, les deux monstres immobiles semblaient vivre sur leurs degrés de marbre, mieux, ils y vivaient de l’intense vie chimérique des chefs-d’œuvre.

Et la princesse Ilsée s’éprit aussitôt de ces monstres. Sa beauté délicate s’affinait au voisinage de leur hideur et, d’instinct, elle résolut d’emplir les salles de son palais de monstrueuses grenouilles de métal et de faïence à l’image de celles des piscines.

Les princesses de légende et les reines de mythologie étaient toutes représentées, avec, auprès d’elles, un animal fabuleux : Léda se renversait sous un cygne, Europe tordait sa nudité sur la croupe d’un taureau, une biche aux cornes d’or se cabrait sous la main de Diane, la reine Mellisinte était peinte conduisant en laisse un souple lévrier, la princesse Ariane allongeait son beau corps sur les reins d’un tigre, un paon rouait sa roue ocellée de saphirs derrière la reine Junon, Blancheflore trônait, les pieds nus posés sur un lion ; Blismode enlaçait dans ses bras une licorne, sainte Catherine foulait du talon une tarasque. Elle, la princesse Ilsée, aurait auprès d’elle une grenouille. Dame Vénus avait bien ses colombes et la vierge Pallas un hibou !

Une grenouille ! Sa frêle nudité, sertie de samit et d’orfroi, jaillirait plus fine encore auprès du monstre ; et tout le palais, des orfèvres et des sculpteurs ayant été mandés, s’emplit de fabuleux batraciens.

Ce fut un pullulement de grenouilles. Il y en eut dans toutes les salles, il y en eut de vertes comme des jeunes pousses, de bleues comme l’azur du ciel ; il y en eut de fer, il y en eut de cuivre, il y en eut même de terre vernissée, car des potiers reçurent des commandes, et tous les céramistes du royaume s’appliquèrent à cuisiner dans leurs fours tous les reflets de l’arc-en-ciel. Il y eut des grenouilles couleur de lune, d’autres comme couvertes de lentilles d’eau, d’autres enfin laiteuses comme des verres de Venise avec des ventres striés d’or. Le monstre de sa chambre était d’argent bruni avec des yeux d’émeraude et celui de son oratoire d’une matière inconnue, transparente comme du jade, avec des prunelles de turquoises ; et, auprès de chaque monstre immobile, la princesse Ilsée prenait des attitudes, s’alanguissait plus souple, sûre de sa beauté, pour ainsi dire, avivée et accrue par la laideur de la grenouille accroupie à ses côtés. D’invraisemblables robes, brodées sur fond vert de flèches d’eau, d’iris et d’anémones, la déshabillaient, la faisaient plus nue que la nudité même, et, couronnée d’herbes fluviales, elle se plaisait à demeurer ainsi devant l’eau morte des miroirs.

On eut dit une princesse enchantée et c’était son plaisir de le croire, car, plus amoureuse d’elle-même que ne le fut jadis Narcissus, elle s’imaginait un peu être la filleule des fées et sa délicate petite personne lui inspirait un respect infini.

Or les fées lui jouèrent un tour.

Une tiède journée de septembre, comme elle errait sous les ifs taillés de son parc, au bord d’une allée d’eau ornée de place en place de grenouilles de marbre (car elle aimait, au cours de ses longues promenades, accouder sa langueur au dos luisant des monstres), elle aperçut, surnageant à la surface du canal, de larges calices d’un bleu pâle comme elle n’en avait jamais vu : c’étaient des espèces de lotus d’un bleu d’émail avec des pistils de lumière. D’énormes feuilles en forme de cœur flottaient autour des merveilleux calices et la princesse Ilsée désira ces fleurs.

Elle descend précipitamment quelques marches et se penche pour les cueillir ; les calices bleuâtres sont trop loin, mais une barque est là qui dort à l’attache, la proue au milieu des floraisons d’azur. Ilsée n’hésite pas, elle entre dans le bateau, mais l’amarre d’elle-même se dénoue, les fleurs de rêve s’enfoncent, les feuilles disparaissent et la barque file à la dérive dans un paysage qu’Ilsée ne reconnaît plus. C’est un fleuve qui l’emporte à travers des campagnes, d’immenses plaines bordées de peupliers. Ilsée joint les mains et s’effare.

Comme elle est loin déjà de l’ancien parc aulique, déjà loin de la ville et du château des aïeux ! Vers quelle terre enchantée l’entraîne cette barque ? Ilsée, qui croit aux fées, commence à les craindre ; mais voici qu’apparaissent des îles. Des troncs de saules s’échevellent au milieu de plantes d’eau, un enfant grotesque est assis sur le bord. Coiffé d’une capuche écarlate, une longue baguette de coudrier à la main, l’enfant nain veille sur un troupeau coassant de grenouilles qui sautèle à ses pieds. « Paix, rainettes ! » chevrote la voix monotone du petit berger et la princesse Ilsée a peur de voir sa barque aborder dans l’île, car elle a reconnu, d’après la légende, l’enfant sorcier qui garde les crapauds ; mais l’île maudite est déjà loin, la barque file, file toujours plus rapide ; elle côtoie maintenant les oseraies d’une autre île où d’étranges faneuses fourragent à coups de fourche de pâles meules de foin. Ce sont de grandes femmes haillonneuses avec des faces hâves couronnées de mèches grises ; elles insultent Ilsée avec des rires muets et lancent rageusement vers le ciel le foin qui s’éparpille ; et voici que le ciel se couvre, des nuages hostiles en forme de flammèches zèbrent l’horizon et l’orage éclate. C’est une pluie torrentielle à la fois tiède et glacée, la merveilleuse robe orfévrée est perdue, la pluie redouble sur les épaules de la frissonnante princesse, l’île des faneuses est déjà loin.

Ilsée trempée d’eau s’est jetée à genoux au fond de la barque, la barque secouée, ballottée par les vagues grossies et crépitantes sous l’averse, et voici qu’une autre île se profile dans la brume, une île plantée de sombres châtaigniers. Une petite chaumière apparaît accroupie sous les branches. La barque aborde et voici qu’une petite vieille avenante sort de la chaumine, à la rencontre d’Ilsée. La pluie a cessé, et, trottinante sous un large chaperon orné de roses trémières, la bonne vieille accueille l’infortunée princesse ; elle brandit sa béquille et entraîne la belle dans son logis. Il est tout fleuri de tournesols et percé de petites fenêtres où des nains sont peints sur fond d’or, et Ilsée, que la vieille déshabille, sèche et essuie devant un grand feu, ne remarque ni son menton poilu, ni le pied bot qu’elle cache sous sa robe. La nuit tombe et la princesse, debout toute nue devant la cheminée, se sent oindre et frotter d’une étrange pommade ; elle pense défaillir à l’odeur, mais se ranime d’épouvante à l’aspect de son hôtesse à croupetons, elle aussi toute nue devant l’âtre et s’oignant, seins ridés, cuisses maigres et ventre flasque.

« Bouc en haut, bouc en haut ! » Des voix éclatent sur le toit, le foyer flambe, la bûche pète et deux manches à balai, descendus à grand bruit on ne sait d’où, par quel trou, s’ébrouent, hennissent et caracolent. « Bouc en haut, bouc en haut… Ah ! si je te tenais, Philippe… Escovette, escovette. » Et la princesse épantouflée et transie se sent enlever par les cheveux.

C’est, sous un ciel pluvieux qu’éclaire une lune verte, un vol éperdu de sorcières.

Jeunes et vieilles, maigres et grasses, laides et jolies, des nudités se cabrent, descendent en tourbillons, échevelées, hurlantes, et vont s’abattre là-bas sur la forêt ; des bêtes aussi volètent dans l’espace. Un hibou la frôle de ses ailes ; un singe à bec de poule virevolte autour de sa tête, un escarbot pétarade et fiente en passant. Au-dessous d’elle, dans les ravins, par les sentes des bois, c’est un acheminement de foule grouillante ; ce sont des boiteux, des bossus, des ventriloques et des malandrins ; on dirait la ruée de tout un pays à quelque pèlerinage, une levée en masse de saltimbanques et de jongleurs vers quelque effrayante kermesse : « Sabbat ! Sabbat ! » c’est le Sabbat. Tous les disgraciés de la nature sont là, houlant en file serrée par la campagne lunaire ; des stropiats pareils à des crapauds sautèlent par les chemins, des montreurs d’ours dansent dans les carrefours. La princesse Ilsée se sent mourir : un essaim de dindons ébouriffés l’enveloppe, une queue de rat l’effleure, un renard la flaire, une vipère ailée comme un coq la fouette, et, tenaillée par des griffes, baisée, mordue, léchée et chevauchée par mille bêtes invisibles, la princesse Ilsée s’éveille avec un grand cri.

Elle est dans sa chambre de stuc et de panneaux de verre. Ilsée saute échevelée de son lit, la grenouille d’argent bruni aux yeux d’émeraudes gît en morceaux sur le tapis, et, à peine remise d’une pareille alerte, la princesse Ilsée court à son miroir.

Horreur ! Cet affreux cauchemar la terrasse-t-il encore ? La haute glace reflète le lit en désordre et la chambre déserte et la princesse Ilsée ne s’y retrouve pas. Elle fuit la chambre maléficiée et court à travers le palais interroger tous les autres miroirs. Dans chaque pièce, la grenouille de métal, de faïence ou de terre cuite est en morceaux et chaque miroir interrogé ne répond plus.

La princesse Ilsée ne retrouva jamais son image ; elle l’avait laissée au Sabbat : les fées lui jouèrent ce tour pour la punir de son orgueil. Il faut se défier des fleurs qui flottent sur les eaux et des visages qui sourient dans les glaces.

La princesse Ilsée aimait trop les miroirs et les fleurs.

LES FILLES DU VIEUX DUC

Conte pour Liano.

Depuis l’aube les trois filles du gouverneur se tenaient à la large fenêtre qui dominait la campagne, et déjà le soleil, sombré dans un écroulement de nuages roses, avait disparu de l’horizon.

Dans la vaste chambre, tendue de tapisseries de soie, un groupe de suivantes tourmentait doucement les cordes de théorbes et de grands archiluths ; toute la cour octogone était remplie d’un vague et délicat murmure, mais les trois sœurs ne l’entendaient pas. Leurs regards comme leurs pensées étaient bien au-delà des remparts crénelés de la ville, bien au-delà des champs de seigle et des cultures maraîchères des villages voisins, regards et pensées fixés au loin, très loin, vers les montagnes bleues où s’était enfoncé, avec ses chariots à roues pleines, ses petits chevaux maigres à crinières tressées et ses bandes guenilleuses d’enfants grimaciers et voleurs, le dernier passage de bohémiens.

Depuis un mois qu’ils défilaient par groupes de vingt-cinq à cent compagnons, au pied de la ville bien gardée dans sa triple enceinte avec, entre chaque créneau, une éclosion de têtes curieuses de bourgeois, les trois jeunes duchesses, mieux gardées encore dans la haute citadelle que gouvernait leur père, avaient vu parader, soit à pied, soit à cheval, cambrant le torse et dressant haut la tête, plus d’un seigneur d’Égypte à noire toison crépue et à face de bronze illuminée de larges prunelles d’or. Depuis un mois, amusées par la grimace et les jongleries de ces gueux, elles avaient abandonné la grande fenêtre à balcon de leur parloir, qui donnait sur la place du Marché et faisait face à la cathédrale. Elles avaient adopté la double ogive de leur oratoire et y passaient désormais leurs beaux matins et leurs vesprées et leurs longs soirs, occupées à guetter sur la route, de l’autre côté des fossés d’eau croupie, les regards de métal et le sourire à dents blanches des jeunes bohémiens.

Et dans toute la ville les femmes, celles des artisans comme celles des bourgeois, avaient pour ces païens d’Égypte la curiosité des duchesses. Il en était ainsi tous les printemps, quand ces maudits chevaucheurs du Sabbat, dévalant on ne sait d’où, des marches de Bulgarie ou des provinces de Bohême, qui sait ? peut-être de plus loin encore, fondaient sur le pays, comme nuées de sauterelles, sur les pas, on eut dit, de leur aïeul Attila. Leurs étroites faces de Maures et leurs longs yeux obliques révolutionnaient les femelles ; elles quittaient toutes, qui le rouet et la quenouille, qui la buanderie, l’église ou le cellier pour aller s’entasser aux remparts, et là elles se poussaient du coude et riaient comme figues mûres à l’aspect des enfants nus de ces bandits. Heureux les maris quand elles ne s’aventuraient pas, devenues libres à la façon des gouges, jusqu’au beau milieu de leur camp, parmi les tentes et les chariots.

Eux, les mécréants, mettaient au pillage les manoirs et les fermes, lâchaient leurs chevaux paître en pleines récoltes, égorgeaient le pourceau dans l’étable et le coq au poulailler, jetaient des sorts aux femmes grosses qui, dans les neuf mois, accouchaient de chrétiens bruns comme des olives et velus à la façon des boucs ; vendaient aux garçons des philtres pour énamourer les filles et soutiraient aux femmes l’argent des maris. C’était, en échange de beaux écus sonnants, de grossiers bijoux d’argent martelé, anneaux pour nouer l’aiguillette, enchaîner la fidélité, et amulettes contre la fièvre dont crevaient inévitablement les patients : horoscopes équivoques tirés par des bouches de vieilles édentées au fond d’un chaudron empli d’on ne sait quel brouet puant, paquets d’herbes sèches et grands jeux de maître Alber manigancés au moyen de tarots et mille autres momeries qui fondaient comme en un creuset le bel et bon or des bourgeois, le monnayé comme l’orfévré, disparu tout à coup des bahuts et des cachettes, en un mois envolé, englouti dans la besace obscène de ces bandits pouilleux.

Et c’était ainsi depuis des années. Dès les premières pervenches aux talus, ils apparaissaient dans la campagne, à cheval, à pied, faméliques et fiers, un havresac à l’arçon de leurs selles, le chaudron, la fourchette de fer avec le plat d’étain, toute leur fortune enfin, sur l’échine pliée des femelles, les vieux avec les petits nus, comme des dieux impurs, entassés sur les chariots ; et toute cette tourbe chantait, dansait joyeuse sous la pluie, le vent et le soleil, raclant de la guzla avec d’allègres coups de talons qui les faisaient bondir et pirouetter, les belles filles surtout, comme autant d’étincelles.

Leurs stridents éclats de rire et leurs trépignements fous envoûtaient les carrefours. À la première étoile qui s’allumait au ciel, ils commençaient leur branle pour le continuer autour de grands feux bien avant dans la nuit, et les routes n’étaient plus sûres à cause de tous ces vagabonds cheminant par le pays.

Et ce printemps enfin, à la requête des échevins et des marchands, le duc-gouverneur avait interdit à tous la sortie hors des portes durant tout le passage de ces maudits païens et, tout ce beau mois d’avril, ils avaient défilé de l’autre côté des douves et campé sous les remparts, épiés du haut des chemins de ronde et des échauguettes des veilleurs par les yeux de convoitise des femmes de bourgeois et des filles d’artisans, toutes dans leur cœur dépitées et marries contre le duc et son édit.

Tout ce beau mois d’avril, où les épines sont fleuries et les chemins de campagne embaumés par la neige des pommiers, avec du soleil partout sur les flèches d’eau de l’étang comme dans les jeunes pousses des saules, il leur avait fallu garder le logis, demeurer assises au coin de l’âtre à tirer l’aiguille ou filer la laine au lieu de courir par les prés cueillir la primevère ; et la consternation était dans les maisons nobles de la ville haute comme dans les taudis des faubourgs. Elle était aussi dans le palais où les duchesses avaient coutume de faire mander, une fois durant leur passage, les plus fins musiciens des nomades et d’écouter, toute une journée, leur violoneries et leurs chansons ; mais le duc inflexible avait interdit l’entrée de la ville aux bohémiens, comme il avait défendu toute sortie de l’habitant vers leurs chariots et leurs tentes, et les jeunes duchesses en avaient conçu contre leur père un ressentiment, qui montait de jour en jour à mesure que les hordes d’Égypte s’espaçaient, plus rares, sur les routes ; car une rumeur s’était répandue, venue des campagnes environnantes, et circulait maintenant dans la ville que les bohémiens, mécontents de l’interdit, feraient désormais un grand tour lors de leur prochain passage, éviteraient dorénavant la cité aux portes closes et c’était la dernière fois qu’ils avaient fait halte à l’ombre des murailles et désormais on ne les verrait plus.

Il y avait déjà deux jours que le dernier chariot de la dernière tribu s’était enfoncé lentement dans l’or du crépuscule et le bleu du paysage avec des raclements endiablés de guitare et des gambades d’adolescents nus. Depuis c’était le silence troublé seulement par les pépiements d’un nid, le silence accablant des campagnes que réveillera seule la faulx des moissonneurs et c’était la route déserte serpentant et décroissant à travers les lieues avec la tache d’un passant rare, apparu comme une fourmi, et au loin, très loin, la veillée des montagnes, immuablement debout sur le ciel pâle et gardant l’horizon.

C’était le troisième soir et, depuis l’aube, les trois filles du gouverneur se tenaient à la fenêtre ouverte, qui donne sur les champs et dans la vaste chambre, tout à l’heure emplie du babil et des chansons en sourdine des suivantes, les archiluths et les théorbes s’étaient tus ; car le soleil, déjà depuis deux heures, avait sombré derrière les cimes violettes et la lune montante, enfin surgie d’un petit bois de cyprès, baignant de vif argent les blêmes tapisseries du gynécée ducal. Les trois sœurs y étaient demeurées seules, l’heure du repas ayant attiré les suivantes aux cuisines.

Et l’aînée des duchesses, qui s’appelait Bellangère et était très blanche, très grande et très sérieuse avec des cheveux châtains et de très beaux yeux noirs, se tourna lentement vers ses sœurs, Yvelaine la blonde et Mérilde la rousse et, sans leur dire un mot, un doigt sur la bouche, leur fit un signe mystérieux ; et toutes deux prises d’un tremblement pâlirent et se serrèrent contre elle. Un son de viole provocant et charmeur chantait gaiement dans la campagne, puis une voix, mais une voix de rêve tant elle était pure, attirante et triste, une voix de source, une voix de lune, une voix de fleur qui chanterait pleura, et les deux jeunes filles baissant la tête, dociles, suivirent leur sœur.

Elles descendirent dans la haute salle aux voûtes blasonnées où leur père soupait, enfoncé jusqu’au cou dedans une chaire massive, à la clarté de cires pendues à la muraille. Il soupait là, le museau de ses danois posé sur ses genoux, et des valets d’armes corsetés et coiffés de fer étaient rangés autour de lui, attendant ses ordres. Elles entrèrent, pareilles à trois fées, et la vieille salle obscure s’éclaira d’une aurore ; car elles étaient presque nues dans de longues robes bruissantes de soie alourdies de pierreries, et leurs chevelures, ointes de parfums, rousse chez Mérilde et blonde chez Yvelaine, luisaient comme des flammes hors des bordures de perles de béguins de brocart ; elles appuyèrent leur poitrine et leurs seins au dossier de la stalle, passèrent leurs bras nus autour du cou du duc et, serrées contre lui dans des poses suppliantes, avec des sourires, des câlineries de doigts, des mots de caresse emplirent son hanap d’un breuvage que la silencieuse Bellangère avait apporté. Elles y trempèrent en jouant leurs lèvres roses, puis avec mille baisers, Yvelaine à genoux devant son père, Mérilde à moitié assise sur le bras de la stalle, imposèrent au duc jusqu’à trois rasades, tandis que Bellangère, son amphore à la main, se tenait droite derrière lui.

Et quand le duc se fut assoupi, le hanap circula autour de la table. Les mains fines des duchesses l’offraient aux capitaines et aux soldats, et les yeux s’allumaient sous les rudes capulets de fer et les cicatrices s’avivaient au coin des tempes et sur les joues, rendant les visages pareils à des masques ; car les jeunes duchesses, les épaules jaillies hors de leur corsage, riaient des lèvres et des prunelles aux valets comme aux seigneurs, appuyaient leurs doigts blancs sur les bouches et, parmi les gestes hardis et des ébauches d’étreinte, avaient l’air, en vérité, de trois jeunes courtisanes. Au loin, dans la nuit limpide, la viole chantait, la voix pleurait toujours.

Et peu à peu tous les hommes d’armes de la suite du duc s’assoupirent : ils ronflaient, qui la tête sur la table, qui le buste écroulé dans un angle de mur et, dans le corps de garde, les sentinelles dormaient aussi, enivrés par le passage des trois duchesses, et dans toute la citadelle montait comme un râle ; un sommeil magique y tenait tous les hommes anéantis.

Au loin, très loin, par les clairières irisées, les sentiers lumineux et les claires broussailles de la forêt lunaire c’était les hennissements et le galop sonore de trois chevaux détalant, hop… sous bois, et c’était un fracas de hautes branches brisées, et dans un chuchotis effaré de jeunes feuilles, un gazouillis de nids réveillés au passage, des petits cris d’oiselets en émoi, mais une voix joyeuse, une voix qui n’était plus plaintive rassurait et les branches et les nids et les feuilles, et à cette voix-là répondaient dans la nuit, pareils à des trilles, les chansons et les rires de trois autres voix.

Et quand le petit jour se leva sur le château ducal, les suivantes s’arrêtèrent éperdues au seuil du gynécée : les trois duchesses avaient disparu. On trouva la poterne, qui donnait sur la campagne, grande ouverte avec la sentinelle encore debout auprès, le torse appuyé contre l’arceau, mais une dague au cœur. Elle avait été poignardée par une des trois jeunes filles, Bellangère, Yvelaine ou Mérilde ? une main inconnue avait, comme un défi, suspendu une guzla bohémienne et une branche de genêt au blason de la porte… Tous les hommes de la garnison, mis sur pied, eurent beau fouiller le pays, on ne retrouva jamais la trace des duchesses ; jamais plus, d’ailleurs, ne passa par la ville la bande de bohémiens.

Depuis l’aube naissante, les trois filles du duc se tenaient à la fenêtre.

LA PRINCESSE AUX MIROIRS

I

Dans la caverne, toute de fissures et d’excavations bleuâtres, c’étaient, ébauchées dans du vague, des choses terrifiantes et sans nom : des formes accroupies en rond autour d’une chaudière, des rougeoiements de braise, des rampements de monstres, des pestilences et des vapeurs. Des chapiteaux de colonnes et des figures sculptées apparaissaient, çà et là, dans le schiste des voûtes, car l’antre était une ancienne crypte. Il avait jadis abrité des momies royales. C’était moins un antre qu’un sépulcre et un effroi millénaire emplissait ces longues enfilades de galeries souterraines où flottaient encore des mânes de Pharaons.

Et la princesse Illys n’avait craint ni de troubler ce mystère, ni d’affronter les fantômes.

Pour arracher aux sorcières numides le secret ou le philtre qui devait garder impérissable son impérieuse et fragile beauté, elle n’avait pas hésité. Elle avait traversé le désert et, tout éblouie encore, sous ses longs voiles de gaze violette, du fauve éclat des sables, elle avait pénétré dans cette ombre et était descendue, frissonnante et charmée, dans le clair-obscur hallucinant de l’antre.

Elle avait osé cela, la frêle et nonchalante princesse d’Égypte, et ses joueuses de harpe et ses joueuses de flûte, tout son cortège bruissant de soieries, de joyaux et de musique de jeune reine d’Orient, les talons teints de henné des unes, les doigts agiles des autres et tous ces seins nus et toutes ces jeunes nuques et la nacre de tous ces torses et de tous ces genoux, et la pourpre de toutes ces bouches et tout le soleil et toute la parure et toute la gaieté de sa jeune cour somptueuse et futile, le brocart vert des robes d’eunuques et les flabellums de plumes d’ibis rose de ces huit suivantes, qui étaient huit princesses indoues à la gorge enserrée dans de fines mailles d’or, et le parfum des encensoirs et le cliquetis de leurs chaînettes et la molle retombée des traînes, qui jasent sur les degrés de marbre comme les jets d’eau dans les vasques, tout ce faste, toute cette splendeur et toute cette joie étaient descendus avec Illys dans les ténèbres de la caverne ; et, rayonnante et irradiée sous les enseignes et les hautes piques ornées de touffes de poil de ses gardes gaulois, Illys, casquée d’or et mitrée de perles, Illys, pareille à une idole sous les pendeloques de turquoise et d’opales ruisselant de ses tempes à la pointe de ses seins, Illys plus belle de n’être qu’entrevue, Illys au milieu du prosternement adorant des sorcières, Illys, debout au milieu de l’escalier où s’étageait sa cour, avait eu ce suprême orgueil et cette sublime joie de se sentir devenir déesse et de vivre une minute d’éternité dans le resplendissement de sa chair et dans la gloire de sa beauté, exaltée à tous les yeux par la Terreur et le Désir. Un lourd manteau ocellé de jaune et d’azur, topazes et saphirs, descendait sur ses pas de marche en marche, la faisait pareille à une Isis de jade au milieu de la roue d’un paon gigantesque.

Et toute à l’ivresse de son triomphe, Illys n’avait remarqué ni le ricanement des sorcières haillonneuses ni leurs prunelles luisantes. Sûre de sa puissance, elle avait tendu à leurs baisers le grand lotus de béryls et d’opales qui lui servait de sceptre, et puis, faisant avancer ses esclaves, elle leur avait offert le contenu de ses coffrets. En échange du philtre de l’éternelle beauté, oui ! et les sorcières avaient ri, leurs yeux avaient soudain flambé dans les ténèbres, ronds et vitreux comme des yeux d’orfraies. Avec des ricanements d’hyènes les sorcières avaient refusé. Ce qu’elle leur demandait là n’avait point de prix, et malgré les remontrances averties de son astrologue et malgré les prières chuchotées à l’oreille et les beaux bras nus jetés à ses épaules, implorants et frôleurs, de Mandosia, son esclave favorite, Illys, toute à sa chimère et à son désir, avait promis aux magiciennes ce que leurs bouches d’ombre lui avaient demandé : en échange de l’herbe qui conserve à jamais la jeunesse, une de ses nuits, oui ! Une de ses nuits de princesse vierge, passée au milieu d’elles en échange de la beauté éternelle.

« Viens nous rejoindre à minuit dans la chaîne libyque. Là, dans la pierraille et les lentisques, sur les hauts plateaux où l’aloès lui-même dépérit et se dessèche dans l’air rare et trop pur, tu cueilleras l’herbe magique qui garde inaltérable la jeunesse du visage et la beauté des formes. » Et devant des miroirs soudain surgis de l’ombre, Illys ravie d’orgueil, Illys palpitante de joie à l’aspect d’adorables visages de jeunesse et de gloire, masques irritants d’un avenir incorruptible et d’une puissance impérissable, Illys engluée par son désir et prise au piège, Illys princesse d’Égypte et chrétienne pourtant, mais un peu oublieuse d’avoir été baptisée, Illys, dernière fille issue de cent Pharaons épiques, avait promis aux sorcières numides de les rejoindre à minuit sur les hauts plateaux de la chaîne libyque ; et les sorcières avaient ri comme des hyènes et leurs prunelles avaient soudain flambé dans leurs faces de terre, vitreuses et vertes comme des prunelles d’orfraies.

II

« Et à votre entrée, princesse, ces fuites livides dans l’ombre et ce rampement à ventre lourd et flasque, on aurait dit, d’un colossal crapaud. – Des chimères tout cela, tu avais peur et la crainte engendre les fantômes. – Charmion et Œnoë l’ont vu comme moi. Il y avait des linceuls pendus dans un coin et des os de mort dans un vase de bronze. Ces magiciennes font là œuvre maudite ; n’allez pas à leur rendez-vous, princesse. – Et ma parole, j’ai promis, peureuse Mandosia, et parole royale n’est pas propos de petite esclave, j’irai. – Que les dieux alors nous protègent, car ces femmes avaient un air qui n’annonce rien de bon : elles sentaient la terre et le cadavre. – Bah ! ce sont des femmes du désert, elles ont la couleur du sable, je n’en ferai point ma cour. Mais vois comme les montagnes meurent dans le rose incendie des lointains ! le ciel est vert comme une turquoise. Ah ! pouvoir se parer des joyaux du couchant ! et ma beauté ne se couchera jamais quand j’aurai cueilli l’herbe sacrée. Chaque soir, à la mort du soleil, je pourrai exalter mon orgueil de cette sûre pensée : Nul désormais ne me verra vieillir. Mais congédie-moi ces danseuses ! Elles tourbillonnent comme du blé dans un crible et leurs robes flottantes ronflent comme autant d’abeilles : c’est énervant et puis cette petite Adysia est trop belle, les eunuques mêmes la regardent. Je la ferai crucifier quelque jour. »

Ainsi jasent à la nuit tombante la princesse Illys et sa petite esclave Mandosia. Les nudités des danseuses se sont disséminées dans l’ombre, dans l’ombre claire et bleuissante des nuits d’Égypte, le soir est léger comme une bouffée d’encens. Illys et son esclave causent à la terrasse du haut palais bâti par les Ptolémées, le palais aux murailles peintes de fresques vertes et décorées d’hiéroglyphes qui racontent les amours de Memnon et les gloires d’Osiris. Des sphinx rêvent accroupis dans l’entrecolonnement des piliers et des guirlandes de lotus relient entre eux chaque pilastre. Ils se fanent lentement et embaument la nuit ; lentement leurs pétales pleuvent sur les coussins où se déploie le corps divin d’Illys, et leur fraîcheur la fait frissonner sous ses voiles. Illys a dépouillé ses joyaux et, anxieuse, le coude à la rampe de granit, Illys attend l’heure où la lune se lèvera sur les monts de Libye et fera miroiter les sables. Illys alors quittera le palais, la ville, la banlieue et rejoindra les magiciennes.

Au pied de la terrasse, c’est le bruit de pas et d’armes heurtées de la première ronde de nuit. « Chut ! ne fais pas de bruit, petite Mandosia, tais-toi. Ne nous fais pas remarquer par ces hommes. Mon manteau est prêt, mes sandales ? Tu m’accompagneras jusqu’à la sortie des faubourgs… Comme la lune est lente à se lever ce soir. Cette nuit ne finira jamais. Chut ! tu peux parler, ils sont partis ; tu disais donc ? »

III

Sous la lune énorme et rouge la princesse Illys se hâte à travers les sables ; la nuit est étouffante et la solitude luit infiniment triste, blanche et triste comme une plaine de sel. Au loin, sur le ciel livide, les monts de Libye ont l’air d’une muraille de camphre et le paysage est d’une détresse sans bornes, d’une dévastation rare. Çà et là, une tige d’aloès se dresse comme un bras desséché et, çà et là, un bloc de rocher émerge du sable dont le profil informe inquiète et regarde ; et la princesse Illys regrette presque et sa folle équipée et sa visite aux magiciennes.

Mais voici que la lune s’éteint et avec elle le paysage. Le désert est maintenant couleur de cendre et, dans un ciel de bitume, c’est un masque plâtreux qui roule et pleure, comme à regret, une clarté terne et froide ; à l’horizon, les montagnes sont du gris funèbre des linceuls ; et voici que sous ses pas le sable se remue et se soulève, des êtres sans nom y pullulent : des crapauds, des nains ou de tout jeunes crocodiles. Non, le Nil est trop loin ! Cela grouille, cela rampe, cela chemine, cela parfois sautille et il y a des moignons de manchots, des béquilles de stropiats, des troncs de culs-de-jatte et même des pinces de crabes. Il y a des yeux ronds et fulgurants de pieuvres et des dos flasques et mous de reptiles, il y a des ventres plissés et jaunâtres, il y a des écailles de serpents et des becs cliquetant d’ibis, le désert est un marécage. Illys se sent tenaillée par des griffes, mordue par des mâchoires, léchée par des langues et baisée par des bouches et Illys veut fuir. Elle se hâte et s’enfonce dans la mollesse effroyable et mouvante d’une foule satanique et bestiale, elle tournoie sur elle-même et, instinctive, jette ses bras au cou d’un sphinx de jaspe vert qui se trouve tout à coup à cheminer à côté d’elle ; et le sphinx hennit et brusquement détale et s’enlève à travers les espaces, loin au-dessus de la foule grouillante et silencieuse, et la princesse s’évanouit.

Illys est revenue à elle. Elle marche maintenant, elle marche, c’est-à-dire qu’on l’entraîne à travers la pierraille d’un sentier de montagne, un raide chemin taillé à même le roc, où son pied trébuche. Illys est aveugle ; un bandeau meurtrit ses paupières, un bâillon emplit sa bouche et, rudement secoués par deux compagnons invisibles, Illys est conduite, inerte d’épouvante, vers elle ne sait quel lieu d’horreur ou de supplice, dans de l’inconnu et dans de la nuit. Et tout à coup des huées, des rires qui strident et qui menacent, des injures qui cinglent et des hourras de joie, la frénésie triomphante d’un soir d’émeute, les cris forcenés de tout un peuple en rut qui tient son roi captif ; et le bandeau lui est ôté des yeux, le bâillon de la bouche. Dans un cirque de roches fantasques, au-dessus de nuées accrochées aux flancs de la montagne, Illys reconnaît, sans les avoir jamais vus, les hauts plateaux de la chaîne libyque. Une foule innombrable l’entoure : haillonneuses, fourmillantes de serpents, coiffées, les unes, de chauves-souris posées comme des fleurs parmi leurs chevelures, les magiciennes sont là, hurlantes et menaçantes, les griffes tendues vers elle, les yeux pleins de phosphore : les magiciennes de Thessalie, les magiciennes de Thrace et les magiciennes d’Égypte, les sorcières libyques et les magiciennes du Nil. Il y en a même du pays gaulois, dont la nudité blanche a revêtu des peaux de bête ; il y en a de l’Inde, dont le corps gracile finit, comme celui des idoles, en bec de poule et en tête d’épervier : les unes aboient comme des chiens, les autres sanglotent comme des louves ; il y en a qui ont des trompes d’éléphant au milieu de leur visage et cette trompe s’enroule autour de leurs jambes et vient flairer, à la place de leur sexe, une étrange petite tête de mort. D’autres ont de longs bas noirs, qui montent jusqu’à mi-cuisses et font leur chair neigeuse sous la petite vipère rouge qui les mord au genou, celles-là ont sur le front de longues herbes de ténèbres et dans ces ténèbres d’énormes pavots écarlates et qu’on dirait vivants, tant ils sont mobiles et charnus ; et toute cette foule effrénée l’enveloppe, la saisit et l’entraîne à travers les roches et les précipices, les sommets et les vallées et Illys à moitié morte se sent flotter et voler avec elles, à travers l’espace, dans la nacre effrangée de vapeurs.

Au-dessus des forêts de palmiers et par des cimes blanches de neige, la triple et quadruple et sextuple ronde du sabbat l’emporte. Jeunes et vieilles, maigres et grasses, laides et jolies, mais toutes terrifiantes, des nudités se cabrent, descendent en trombe, remontent en jets, tourbillonnent, s’enlacent et forniquent ; des bêtes volètent aussi dans l’espace ; des hiboux frôlent Illys de leurs ailes, des singes la chatouillent, des boucs l’assaillent, une queue de rat l’effleure, des museaux la flairent, et tandis que la fouettent des vipères ailées comme des coqs, un nain à jambes grêles, à tête énorme, lui propose en ricanant sa main et une étrange fleur de tournesol ; à ses pieds, à des lieues sous elle, c’est, à travers l’échevèlement les nuées, le calme sommeil des villes au bord des fleuves et des forêts dans les ravins.

Et maintenant, ce n’est plus un nain qui est auprès d’Illys. Un monstrueux corbeau l’a prise sous son aile ; il est mitré comme un évêque et chapé comme un prêtre à l’autel ; il tient dans une patte un grimoire où il marmotte en croassant un horrible évangile. Une grenouille en surplis nage dans l’espace à leur suite, pâmée d’extase et les yeux blancs, et toute une escorte de moines éparpille ses frocs autour d’elle et ces moines sont des cigognes encapuchonnées, des cigognes qui psalmodient un psaume, démoniaques pénitents.

La princesse Illys se réveilla à l’aube dans la chambre haute du palais des Ptolémée, mais les miroirs ne lui montrèrent plus jamais le péché de sa beauté. Vainement chercha-t-elle ses yeux et son sourire. Illys ne retrouva jamais son image, elle l’avait laissée au sabbat. Les sorcières d’Égypte lui jouèrent ce tour pour la punir de son orgueil. Il faut se défier des magiciennes et des visages qui sourient dans les glaces.

PRINCES DE NACRE ET DE CARESSE

NARKISS

Conte pour mon ami Lalique.

I

Sur ma table, de la gueule ouverte d’un lourd poisson de grès des tiges et des calices s’élancent, des iris anglais comme touchés d’une lueur, des iris blancs d’un blanc d’azalée, transparents comme de la nacre, des iris blancs plus beaux que des orchidées, lumineux, violents et fantasques, et puis, pêle-mêle, dans un jaillissement de jet d’eau, des longs cornets d’arums et d’énormes effeuillements de pivoines blanches, des fleurs qui semblent de la chair et de la soie, avec, çà et là, les graminées de reines des prés et la tache jaune d’anthémis pareilles à des étoiles et, dans le clair-obscur de la haute pièce aux persiennes closes, les fleurs, que semble vomir la gueule du monstre, prennent dans leur immobilité une vie surnaturelle. Ce ne sont plus des fleurs, mais des objets d’art, des objets d’art animés et doués d’une singulière puissance occulte. Les iris ont l’air d’être découpés dans du jade et les gros boutons de pivoines, gonflés de lourds pétales, s’ouvrent en larges coupes comme des lotus blancs. En vérité, elles sont surnaturelles dans le silence du cabinet de travail, ces fleurs jaillissantes et figées dans leur splendeur de choses précieuses et blanches. Un mystère est en elles, le mystère des sèves et le mystère de l’eau, une étrange clarté s’émane aussi d’elles ; toute la haute pièce sombre s’éclaire de leurs corolles translucides ; ces fleurs !… Elles savent toutes les histoires des sources et des étangs, toutes les églogues des dessous de bois et toutes les idylles des prairies, mais elles connaissent aussi toutes les énigmes et tous les stupres des très anciennes religions, elles ont décoré l’autel de tant de dieux et grisé de leurs parfums les sanglots de tant d’agonies : corolles et symboles, depuis les longues théories des victimes au pied des bûchers de l’Inde védique jusqu’aux hécatombes de taureaux en Sicile, elles ont enguirlandé toutes les fêtes et tous les supplices, fleuri les cérémonies de l’Égypte isiaque et les vieux temples de l’Inde et les jeux du cirque de la Rome des Césars. Elles sont violentes, triomphantes et cruelles ; elles renaissent d’elles-mêmes et se nourrissent de sang ; par cela même, elles sont divines. Elles sont luxurieuses aussi ; toutes ont la forme d’un sexe, toutes, depuis les pivoines aux corolles béantes comme des bouches, jusqu’aux arums dont le long pistil d’or, rigide et dardé dans l’enroulement du calice, a l’obscénité phallique adorée des peuples d’Orient.

Et c’est un vieux conte d’Orient, une antique histoire d’Égypte qu’impose à mon souvenir la fastueuse et pâle apothéose des longs iris de jade, des rigides arums et des larges pivoines pareilles à des lotus, car ils devaient jaillir ainsi, dans un tumulte hostile de feuilles et de tiges, les liliums de neige, les iris nacrés et les monstrueux nymphéas de la légende de Narkiss, tous les sinistres et lumineux calices nourris du sang des sacrifices et, telles des fleurs-vampires, flottant sur l’eau croupie du Nil, au pied du vieux temple et du grand escalier où le jeune Pharaon, nudité rayonnante de gemmes, de corolles et d’ivoires orfévrés, venait au crépuscule promener ses pieds lents.

Narkiss ! oui, le Narcisse égyptien dont, cet hiver, un drogman arabe m’a narré la légende bien plus tragique et combien plus belle que l’aventure de l’éphèbe grec amoureux de son image et se mourant, indifférent au tendre appel des nymphes, penché sur l’eau d’une source, envoûté par lui-même et captif d’un miroir.

Narcisse, fils de Céphise et de Liriope, était si beau que toutes les nymphes l’aimaient, mais il n’en écouta pas une : Écho, ne pouvant le séduire, en sécha de douleur. Tirésias prédit aux parents de ce jeune homme qu’il vivrait tant qu’il ne se verrait pas. Revenant un jour de la chasse, il se regarda dans une fontaine et devint si épris de lui-même qu’il mourut de langueur et fut métamorphosé en fleur.

Ce Narcisse-là, c’est celui du dictionnaire de la Fable et des Métamorphoses d’Ovide, le frêle et blême adolescent dont tous les musées d’Allemagne et d’Italie et jusqu’à notre Luxembourg possèdent, sculptées ou peintes, l’attendrissante image et les grâces fragiles, faites de charme androgyne et de langueur poitrinaire.

Irritante énigme d’un être humain qui serait fleur, quel est l’artiste que ne tenterait point ce mystère ! et tous ont aimé la lividité de ce front lourd, ce front gonflé comme un calice sur ce cou grêle comme une tige et le poids de cette tête déjà épanouie et devenue végétale sur cette épaule exsangue et ce torse aminci en longue hampe de fleur.

Si mélancolique qu’il soit, le mythe n’en demeure pas moins gracieux dans sa tristesse éplorée, mais souriante. Le conte du Narkiss égyptien est autrement terrible. Narkiss, prince d’Égypte et fils et petit-fils d’innombrables Pharaons, était d’une beauté surhumaine ; le sang d’Isis était en lui comme dans ceux de sa race depuis de si longs siècles, mais, dernier descendant d’une fastueuse lignée, la divinité de la grande aïeule avait refleuri en lui avec une telle splendeur que sa mère avait, dit-on, adoré son berceau et des crimes avaient aussitôt entouré sa naissance. Ses nourrices jalouses s’étaient entr’égorgées, les animaux eux-mêmes étaient sensibles à sa beauté ; des lions rôdaient autour de la ville, venus des profondeurs des sables à la suite des caravanes, car des nomades campaient maintenant, nuit et jour, sous les murs de Memphis dans l’espérance de voir un sourire du petit roi ; plus loin, c’étaient des troupeaux de chacals et de hyènes par prudence arrêtés sur les hauteurs environnantes et guettant, attirés, eux aussi, par une présence merveilleuse et n’attendant qu’une occasion pour fondre sur la cité et forcer les portes. Des nuées d’ibis roses, depuis que l’enfant était là, s’étaient abattues sur les jardins des riches ; ils lissaient leurs plumes, de l’aube au soir, avec de longs claquements de bec, et les palmiers des villas semblaient baigner dans une aurore éternelle. On avait doublé les sentinelles aux murailles, établi quatre guetteurs sur chacune des tours et toujours, des sables du désert comme des lointaines campagnes, la foule des bêtes et la foule des hommes processionnaient vers Memphis ; des tentes occupaient toute la plaine et des longues embarcations tout le fleuve, et, la nuit, au clair de lune, les crocodiles du Nil rampaient hors de la vase et escaladaient les degrés des terrasses en pleurant. Leurs longues gueules voraces heurtaient le bronze des portes et leurs écailles bruissaient étrangement dans l’ombre, le long des parapets qu’avaient déserté les éléphants, car l’odeur des sauriens est si infâme qu’elle fait reculer même les grands fauves et une épouvante était dans tout le palais.

Dans la cité on se massacrait : des intrigues ensanglantaient les temples. Dehors c’était le siège et dans la rue l’émeute. La femme du Pharaon, orgueilleuse de ses entrailles, avait fait étrangler son mari et proclamer l’enfant roi : toutes les femmes et tout le peuple étaient pour elle contre le parti des prêtres et des anciens. Le Pharaon mort avait eu la jalousie de son fils et c’est pour sauver Narkiss que la mère avait risqué l’horrible meurtre. L’enfant vivait, et sa beauté hallucinante grandissait d’heure en heure au milieu des tumultes et des cris des factions, des menaces, des complots et des piques brandies des révoltes. Il devenait beau et fort parmi les horreurs d’un siège aggravé de la peste et de la famine amenées par les nomades et tant de foules diverses campés sous les remparts. Le ciel, au-dessus de la cité et à dix lieues au delà, était noir de vols d’oiseaux de proie ; les fauves seuls ne mouraient pas de faim et, la nuit, c’étaient les affreuses lamentations des sauriens rôdant sur les terrasses et, tout à coup, leurs rires sinistres quand ils happaient quelque esclave au passage, car les crocodiles ne se nourrissent pas de cadavres ; et c’était la première partie du récit du drogman.

C’est alors que les prêtres d’Isis se réclamant de la déesse s’étaient emparés de l’enfant néfaste. Ils l’avaient enlevé à la reine et, ayant dérobé sous un long voile noir la prestigieuse beauté de Narkiss, ils l’avaient mis parmi les leurs, puis, sous le prétexte d’une fête religieuse et d’un pèlerinage à l’un de leurs temples, ils emmenèrent un jour le Pharaon hors de Memphis, loin de la surveillance de ses gardes, et de là, d’étape en étape, conduisirent le petit-fils d’Isis dans une retraite sûre, un vieux sanctuaire autrefois consacré à Osiris et dont les ruines gigantesques, les ruines de trois temples, retournaient déjà depuis huit siècles à la nature, ensevelies sous les lianes, les prèles, les acanthes et les hauts papyrus d’un bras mort du Nil.

Au retour, ils racontèrent au peuple qu’Isis leur était apparue. La déesse avait rappelé le Pharaon enfant auprès d’elle, Narkiss leur serait rendu quand il aurait vingt ans ; la mère du roi, détrônée puisqu’elle n’avait plus de fils, entrait dans un collège de prêtresses et les usurpateurs gouvernaient en son nom ; ils gouverneraient plus tard sous celui de Narkiss.

Leur intérêt était de ménager sa vie, de l’élever à leur guise, loin du peuple et des conseils des grands, dans ces temples de solitude et, l’enfant une fois formé à leur image, devenu leur instrument et leur chose, de cette âme royale, enfin maniable et souple, de ce fils de déesse devenu un des leurs ils feraient le Pharaon de leur choix, ils replaceraient l’exilé sur le trône et continueraient de régner sur l’Égypte au nom du pieux et religieux Narkiss, le petit-fils d’Isis esclave de ses prêtres, et ainsi Isis gouvernerait Isis.

Et Narkiss grandit, libre parmi la nature, à l’ombre des vieux temples : des lieues et des lieues, des centaines de lieues de sable le séparaient maintenant de Memphis. Le sanctuaire d’Osiris s’élevait aux derniers confins du désert. Après le troisième temple c’était le bras mort du Nil et la région des marécages. Narkiss vivait là, sauvagement nu dans sa beauté resplendissante et pareil aux idoles ; il les frôlait au passage, le long des rampes et des terrasses restées debout. Elles lui ressemblaient étrangement, polies par les siècles, sveltes et droites comme lui dans leur immobilité lapidaire et fleurie de scarabées de turquoise incrustés dans le granit de leurs seins ; elles semblaient veiller sur Narkiss comme sur l’enfance d’un des leurs et Narkiss en effet n’était-il pas une petite idole !

Il avait d’Isis les larges yeux hallucinants, les immenses yeux aux prunelles de nuit où palpitent l’eau des sources et le feu des étoiles. D’Isis il avait la face étroite et longue, le menton accusé et la pâleur nacrée, la pâleur transparente et comme rayonnante qui dénonce aux initiés la Déesse sous ses voiles. La nuit, sous les hauts palmiers balancés par la brise, sa nudité éclairait les ténèbres, et les Anubis à tête d’épervier souriaient sur leur socle, quand au cliquetis de ses longs pendants d’oreille le petit Pharaon s’avançait, grave et lent. Narkiss était toujours scintillant de joyaux et fardé comme une femme. En cultivant sa terrible beauté les très vieux prêtres eunuques, commis à sa garde et chargés d’efféminer en lui un futur tyran, obéissaient moins à un ordre qu’à l’occulte puissance d’un don des dieux enivrant et fatal : Narkiss résumait en lui toute la beauté d’une race.

Mince et souple avec de droites épaules et une taille étroite, il s’effilait aux hanches pour s’épanouir au torse et portait aux aines le signe de la lyre ; il était la Grâce et la Force. Tressés de perles oblongues et d’algues bruissantes, trois pendentifs coulaient de sa ceinture, tous trois d’inégale longueur. À ce pagne mouvant, d’instinct, il ajoutait des brindilles de feuilles et des fleurs et, quand, ainsi vêtu de joyaux bougeurs et de pétales humides, il faisait halte au crépuscule sur une des plates-formes ruinées des temples pour respirer le vent et contempler les sables que la nuit faisait bleus comme la mer, toute l’oasis tressaillait des racines des vieux arbres et, pour ce front d’enfant, l’haleine des solitudes s’élevait plus vivace, devenue le vent du large, comme pour saluer un jeune dieu du désert.

II