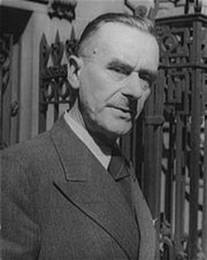

Thomas Mann

LA MONTAGNE MAGIQUE

Tome 2

(1924)

Traduit de l’allemand par Maurice Betz

Table des matières

DU ROYAUME DE DIEU ET DE LA DÉLIVRANCE PERVERSE

COLÈRE BLEUE ET SURPRISE PÉNIBLE

À propos de cette édition électronique

CHAPITRE VI

CHANGEMENTS

Qu’est-ce que le temps ? Un mystère ! Sans réalité propre, il est tout-puissant. Il est une condition du monde phénoménal, un mouvement mêlé et lié à l’existence des corps dans l’espace, et à leur mouvement. Mais n’y aurait-il point de temps s’il n’y avait pas de mouvement ? Point de mouvement s’il n’y avait pas de temps ? Interrogez toujours ! Le temps est-il fonction de l’espace ? Ou est-ce le contraire ? Ou sont-ils identiques l’un à l’autre ? Ne vous lassez pas de questionner ! Le temps est actif, il produit. Que produit-il ? Le changement. « À présent » n’est pas « autrefois », « ici » n’est pas « là-bas », car entre les deux il y a mouvement. Mais comme le mouvement par lequel on mesure le temps est circulaire, refermé sur lui-même, c’est un mouvement et un changement que l’on pourrait aussi bien qualifier de repos et d’immobilité ; car l’« alors » se répète sans cesse dans l’« à présent », le « là-bas » dans l’« ici ». Comme, d’autre part, on n’a pu, malgré les efforts les plus désespérés, se représenter un temps fini et un espace limité, on s’est décidé à « penser » le temps et l’espace comme éternels et infinis, apparemment, dans l’espoir d’y réussir, sinon parfaitement, du moins un peu mieux. Mais en postulant ainsi l’éternel et l’infini, n’a-t-on pas logiquement et mathématiquement détruit tout le fini et tout le limité ? Ne l’a-t-on pas relativement réduit à zéro ? Une succession est-elle possible dans l’éternel, et, dans l’infini, une juxtaposition ? Comment mettre d’accord ces hypothèses auxiliaires de l’éternel et de l’infini, avec des concepts comme la distance, le mouvement, le changement, et ne serait-ce que la présence de corps limités dans l’univers ? On peut se le demander.

Hans Castorp se posait ces questions, et d’autres semblables. Son cerveau, dès son arrivée en-haut, s’était montré disposé à de telles indiscrétions et à de telles finasseries, et, par une jouissance périlleuse, mais immense, chèrement payée depuis lors, il avait peut-être été particulièrement exercé à de telles questions et encouragé aux spéculations téméraires. Il s’interrogeait lui-même, et le bon Joachim, et la vallée couverte depuis des temps immémoriaux d’une neige épaisse, bien que d’aucune de ces instances il ne pût rien attendre qui ressemblât à une réponse, – il est difficile de dire de laquelle il pouvait le moins attendre. À lui-même, il ne faisait que poser ces questions, parce qu’il n’y connaissait pas de réponse. Quant à Joachim, il était presque impossible d’éveiller en lui un intérêt pour de pareils objets, car, ainsi que Hans Castorp l’avait dit un soir en français, il ne pensait à nulle autre chose qu’à devenir soldat dans la plaine et poursuivait une lutte acharnée avec cet espoir qui tantôt s’approchait, tantôt se gaussait de lui et s’évanouissait à nouveau dans le lointain, et à cette lutte, il se montrait depuis peu disposé à mettre fin par un coup de force. Oui, le bon, le patient, le régulier Joachim, si complètement imbu des idées de service et de discipline, succombait à des tentations de révolte, il protestait contre « l’échelle Gaffky », ce système d’examen d’après lequel on établissait et on chiffrait au laboratoire dans le sous-sol, ou au « labo », comme on disait d’ordinaire, le degré d’infection d’un patient par les bacilles : selon qu’on découvrait ceux-ci en quelques exemplaires ou bien en quantités innombrables dans le tissu analysé, le numéro de l’échelle Gaffky était plus ou moins élevé, et tout dépendait de ce chiffre. Car, sans erreur possible, il exprimait les chances de guérison avec lesquelles son titulaire pouvait compter ; le nombre de mois ou d’années que l’on devait encore passer ici était aisé à déterminer au moyen de ce chiffre, depuis la petite visite de politesse de six mois jusqu’au verdict « à vie », lequel, si on lui appliquait les mesures ordinaires du temps, pouvait d’ailleurs se réduire à fort peu de chose. C’est donc contre cette échelle Gaffky que Joachim s’insurgea. Il renia ouvertement toute foi en son autorité ; non pas tout à fait ouvertement, non pas précisément à la face des supérieurs, mais devant son cousin et même à table. « J’en ai assez, je ne me laisse pas duper plus longtemps, dit-il à voix haute, et le sang monta à son visage bronzé. Il y a quinze jours, j’avais 2 à l’échelle Gaffky, une bagatelle, les meilleures perspectives, et voici que j’ai 9, que je suis littéralement infesté, et il ne peut plus être question de départ. Que le diable comprenne où j’en suis, ce n’est plus supportable. Tout en haut, à Schatzalp, il y a un homme, un paysan grec, ils l’ont envoyé d’Arcadie, c’est un agent qui l’a envoyé, – un cas désespéré, phtisie galopante, l’exitus peut se produire d’un jour à l’autre, mais jamais de sa vie notre homme n’a eu de bacilles dans sa salive. Par contre, le gros commandant belge qui est parti bien portant lorsque je suis arrivé, avait été Gaffky N° 10, cela avait littéralement grouillé chez lui, et pourtant il n’avait eu qu’une toute petite caverne. Je me moque de Gaffky. J’arrête les frais et je rentre chez moi même si cela doit être ma mort. » Ainsi parla Joachim ; et tous furent péniblement affectés de voir le jeune homme si doux, si posé, dans un tel état de rébellion. Hans Castorp, en entendant Joachim menacer de tout lâcher et de partir pour la plaine ne put s’empêcher de se souvenir de certaines paroles qu’il avait entendu prononcer en français, de la bouche d’un tiers. Mais il garda le silence. Pouvait-il proposer en exemple à son cousin sa propre patience, comme faisait Mme Stoehr qui exhortait vraiment Joachim de ne pas faire la mauvaise tête d’une manière aussi blasphématoire, mais de se résigner en toute humilité, et de prendre pour modèle la constance dont elle, Caroline, faisait preuve, en persévérant en ces lieux et en s’interdisant avec fermeté de reprendre chez elle, à Cannstatt son rôle de maîtresse de maison, afin de pouvoir rendre quelque jour à son mari une épouse complètement et définitivement guérie ? Non, Hans Castorp n’osait trop le faire, et d’autant moins que, depuis le Carnaval, il se sentait des scrupules à l’égard de Joachim. C’est-à-dire : sa conscience lui disait que Joachim devait voir en certains faits dont ils ne parlaient pas, mais que Joachim connaissait sans nul doute quelque chose de pareil à une trahison, une désertion et une infidélité. Et cela par rapport à deux yeux ronds et bruns, aux accès de rire mal justifié et à un certain parfum d’orange dont il subissait les effets cinq fois par jour, mais devant quoi il baissait sévèrement et pudiquement les yeux vers son assiette… Et même dans la résistance muette que Joachim avait opposée à ses spéculations et à ses divagations sur le « temps », Hans Castorp crut reconnaître un peu de cette rigueur militaire qui contenait un reproche à son égard. Quant à la vallée, à la vallée hivernale, couverte d’une épaisse couche de neige, à laquelle Hans Castorp, dans son excellente chaise-longue, posa également ces questions transcendantes, ses pics, ses cimes, ses parois et ses forêts brunes, vertes et rougeâtres restaient immobiles et muets dans la durée, tantôt étincelants dans l’azur profond, tantôt enveloppés de brumes dans le flux silencieux du temps terrestre, tantôt rougeoyant sous le soleil qui les quittait, tantôt d’un éclat adamantin et dur dans la magie du clair de lune ; mais ils étaient toujours sous la neige, depuis six mois immémoriaux et qui pourtant s’étaient évanouis en un clin d’œil, et tous les pensionnaires déclaraient qu’ils ne pouvaient plus voir la neige, qu’elle leur répugnait, que l’été déjà les avait comblés à cet égard, mais que des masses de neige, au jour le jour, des monceaux de neige, des coussins de neige, des pentes de neige, cela surpassait les forces humaines, c’était mortel pour l’esprit et le cœur. Et ils mettaient des lunettes de couleur, vertes, jaunes et rouges, sans doute pour garantir leurs yeux, mais davantage encore pour leur cœur.

Il y aurait vraiment six mois que la vallée et les montagnes seraient sous la neige ? Il y en avait même sept ! Le temps passe tandis que nous contons, – notre temps à nous, celui que nous consacrons à cette histoire, mais aussi le temps profondément antérieur de Hans Castorp et de ses compagnons de sort, là en haut dans la neige, et il produit des changements. Tout était en train de s’accomplir ainsi que Hans Castorp l’avait, pour l’indignation de M. Settembrini, prédit en quelques mots rapides le jour du Carnaval, en rentrant de Platz : non pas précisément que le solstice d’été eût été déjà tout proche, mais Pâques avait traversé la blanche vallée, avril s’avançait, la perspective de la Pentecôte s’ouvrait ; bientôt le printemps éclaterait, avec la fonte des neiges. Non pas de toutes les neiges : sur les sommets du Sud, dans les crevasses rocheuses de la chaîne du Raetikon, au Nord, il en restait toujours, sans parler de celle qui tomberait aussi tous les mois de l’été, mais qui ne resterait pas. Et cependant la révolution de l’année promettait à coup sûr du nouveau et du décisif avant peu, car depuis cette nuit de Carnaval pendant laquelle Hans Castorp avait emprunté un crayon à Mme Chauchat, le lui avait ensuite rendu, et avait, sur le désir qu’il en exprima, reçu en échange quelque chose d’autre, un souvenir qu’il portait dans sa poche, six semaines déjà s’étaient écoulées – deux fois autant que Hans Castorp avait dû primitivement en passer ici.

Six semaines s’écoulèrent en effet depuis le soir où Hans Castorp avait fait la connaissance de Clawdia Chauchat et puis était remonté dans sa chambre avec un tel retard sur le strict Joachim ; six semaines depuis le jour suivant qui avait amené le départ de Mme Chauchat, son départ provisoire pour le Daghestan, très loin, à l’Est, au delà du Caucase. Que ce départ fût de caractère provisoire, que ce ne fût pas un départ pour de bon, que Mme Chauchat eût l’intention de revenir, elle ne savait trop quand, mais qu’elle voulût ou dût revenir un jour, de cela Hans Castorp avait reçu des assurances, directes et verbales, qui lui avaient été données non point lors du dialogue en langue étrangère que nous avons rapporté, mais dans l’intervalle de temps que, pour notre part, nous avons laissé s’écouler sans mot dire, durant lequel nous avons interrompu le cours lié au temps, de notre récit et pendant lequel nous n’avons laissé régner que lui, la durée pure. De toute façon, le jeune homme avait reçu ces assurances et ces affirmations consolantes avant qu’il ne fût retourné au N° 34 ; car le lendemain il n’avait plus échangé une parole avec Mme Chauchat, l’avait à peine vue, l’avait aperçue deux fois de loin : au déjeuner, lorsque en robe de drap bleu et en jaquette de laine blanche, elle était une dernière fois venue à table en faisant claquer la porte et en marchant de son pas gracieusement glissant – le cœur de Hans Castorp avait alors battu dans le gosier, et seule la surveillance sévère que Mlle Engelhardt avait exercée sur lui l’avait empêché de cacher sa figure dans ses mains, – et ensuite, à trois heures de l’après-midi, lors de son départ, auquel il n’avait pas, à proprement parler, assisté, mais qu’il avait observé d’une fenêtre du couloir qui donnait vue sur le chemin d’accès au sanatorium.

Cet événement s’était déroulé tout comme Castorp, depuis son séjour ici, l’avait déjà plusieurs fois vu se dérouler : le traîneau ou la voiture s’arrêtait près de la rampe, le cocher et le garçon d’étage chargeaient les bagages, des pensionnaires du sanatorium, les amis de celui qui, guéri ou non, reprenait le chemin du pays plat pour y vivre ou y mourir, ou tout bonnement ceux qui manquaient leur service pour laisser agir sur eux cet événement, se rassemblaient devant le portail : un Monsieur de l’administration, en redingote, parfois même les médecins étaient présents, et puis le partant sortait, le visage le plus souvent rayonnant, saluant avec bonne grâce les curieux qui l’entouraient et restaient en arrière, et puissamment stimulé, pour l’instant, par l’aventure… Cette fois-ci donc ç’avait été Mme Chauchat qui était sortie, souriante, les bras chargés de fleurs, dans un long manteau de voyage, rugueux et garni de fourrure, avec un grand chapeau, escortée par M. Bouliguine, son compatriote à la poitrine creuse, qui faisait avec elle une partie du voyage. Elle aussi semblait pleine d’une animation joyeuse, comme tout partant l’était – par la seule perspective d’un changement d’existence, indépendamment du fait que l’on partait avec l’autorisation du médecin, ou que l’on n’interrompait son séjour que par un dégoût désespéré, à ses risques et périls, et la conscience inquiète. Ses joues avaient rougi, elle bavardait sans arrêt, probablement en russe, tandis qu’on lui enveloppait les genoux d’une couverture de fourrure… Il n’était pas venu que des compatriotes ou des commensaux de Mme Chauchat, mais beaucoup d’autres pensionnaires encore étaient présents : le docteur Krokovski avait, dans un mâle sourire, découvert ses dents jaunes au milieu de sa barbe, la grand’tante avait offert de la compote à la voyageuse, de la « petite compaute », comme elle avait coutume de dire, c’est-à-dire de la marmelade russe ; l’institutrice s’était trouvée là ; le Mannheimois restait à quelque distance, aux aguets, le regard trouble ; ses yeux affligés avaient glissé le long de la maison où ils avaient découvert Hans Castorp à la fenêtre du corridor et, troublés, s’étaient un instant arrêtés sur lui… Le docteur Behrens ne s’était pas montré ; sans doute, avait-il déjà pris congé de la voyageuse à une autre occasion, et en particulier… puis, au milieu des signes et des appels de tout cet entourage, les chevaux avaient tiré, et les yeux obliques de Mme Chauchat avaient, à leur tour, – tandis que le mouvement du traîneau avait rejeté le haut de son corps sur les coussins, – encore une fois parcouru en souriant la façade du Berghof, et la durée d’une fraction de seconde s’étaient arrêtés sur le visage de Hans Castorp… Ainsi laissé en arrière, il avait couru tout pâle dans sa chambre, sur sa loggia, pour voir encore une fois de là-haut le traîneau qui, dans un tintement de grelots, avait glissé sur le chemin de Dorf : il s’était ensuite jeté sur une chaise et avait tiré de la poche intérieure de sa veste le souvenir, le gage, qui cette fois n’avait pas consisté en quelques copeaux de bois d’un brun rougeâtre, mais bien en une petite plaque au cadre étroit ; plaque de verre que l’on devait tenir devant la lumière pour y découvrir quelque chose : le portrait intérieur de Clawdia qui était sans visage, mais qui révélait l’ossature délicate de son torse enveloppé avec une transparence spectrale des formes de sa chair, ainsi que les organes du creux de sa poitrine…

Combien de fois l’avait-il contemplé et pressé sur ses lèvres durant le temps qui s’était écoulé depuis lors en apportant des changements ! Par exemple, le temps avait apporté l’accoutumance à la vie, en l’absence de Clawdia Chauchat, séparée de lui par l’espace – et cela plus vite qu’on ne l’eût cru : le temps d’ici n’était-il pas d’une nature particulière et spécialement organisé à l’effet de créer l’habitude, ne fût-ce que l’habitude de ne pas s’habituer ? Il n’y avait plus lieu de s’attendre au claquement de la porte au commencement des cinq formidables repas, car il ne se produisait plus ; c’était ailleurs, à une distance énorme, que Mme Chauchat claquait à présent des portes – manifestation de sa nature qui était mêlée et liée à sa maladie, de même que le temps l’est aux corps dans l’espace, – sa maladie et rien de plus… Mais si elle était invisible et absente, elle était pourtant à la fois invisible et présente pour l’esprit de Hans Castorp ; elle était le génie de ce lieu, qu’il avait reconnu et possédé en une heure néfaste et d’une criminelle douceur, en une heure à laquelle ne pouvait s’appliquer aucune petite chanson paisible du pays plat, et dont il portait depuis neuf mois la silhouette spectrale sur son cœur si violemment épris.

À cette heure mémorable, ses lèvres tremblantes avaient balbutié, dans une langue étrangère et dans sa langue natale presque inconsciemment et d’une voix étranglée, bien des choses excessives : des propositions, des offres, des projets et des résolutions insensés auxquels toute approbation avait été à bon droit refusée : il avait voulu accompagner le génie par delà le Caucase, le suivre, l’attendre au lieu que le libre caprice du génie choisirait comme prochain domicile, pour ne plus jamais se séparer de lui ; il avait fait d’autres propositions aussi irresponsables. C’est que ce que le jeune homme simple avait remporté de cette heure de profonde aventure n’avait été que l’ombre d’un gage et la possibilité qui touchait à la vraisemblance que Mme Chauchat revînt ici pour un quatrième séjour tôt ou tard, selon que la maladie, qui lui rendait la liberté en déciderait. Mais que ce fût tôt ou tard, avait-elle encore dit lorsqu’ils avaient pris congé l’un de l’autre, Hans Castorp serait certainement « depuis longtemps parti très loin » ; et le sens dédaigneux de cette prophétie lui eût encore été plus insupportable s’il n’avait pas eu la ressource de se dire que certaines prophéties ne sont pas faites afin qu’elles se réalisent, mais bien afin qu’elles ne se réalisent pas, tout comme si on voulait les conjurer. Des prophètes de cette sorte raillent l’avenir en lui prédisant ce qu’il sera, pour qu’il ait honte de prendre vraiment telle figure. Et si le génie, au cours de la conversation que nous avons rapportée et en dehors d’elle, l’avait appelé un « joli bourgeois au petit endroit humide », ce qui avait été quelque chose comme la traduction de l’expression de Settembrini : « enfant gâté de la vie », on pouvait se demander à juste titre quel élément de ce mélange se montrerait le plus fort : le bourgeois ou l’autre… De plus, le génie n’avait pas pris en considération que lui-même était plusieurs fois parti et revenu, et que Hans Castorp, lui aussi, pourrait revenir au bon moment, bien qu’en réalité il ne persévérait ici que dans le but de ne plus devoir revenir : chez lui, comme chez tant d’autres, c’était la raison de sa présence.

Une des prophéties pour rire de cette soirée de carnaval s’était réalisée : Hans Castorp avait eu une mauvaise courbe de température, elle était montée abruptement et il l’avait inscrite avec une gravité solennelle ; après un léger fléchissement, elle s’était prolongée au niveau d’un haut plateau légèrement ondulé et maintenue constamment au-dessus du niveau des températures auxquelles il était habitué auparavant. C’était une fièvre anormale dont le degré et la persistance, d’après le docteur Behrens, n’étaient pas en rapport avec les symptômes locaux. « Vous êtes encore plus intoxiqué qu’on ne pourrait vous en croire capable, mon petit ami, dit-il. Allons, essayons toujours les injections ! Cela vous fera de l’effet. Dans trois, quatre mois vous serez comme un poisson dans l’eau, si les choses s’arrangent au gré du soussigné. » Ainsi se trouva-t-il que Hans Castorp devait se présenter deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, après la promenade matinale, en-bas, au « labo », pour qu’on lui fît son injection.

Les deux médecins administraient ce remède à tour de rôle, mais le conseiller le faisait en virtuose, d’un seul coup, en vidant la seringue en même temps qu’il piquait. D’ailleurs, il ne se souciait pas de l’endroit où il piquait, de sorte que la douleur était parfois diabolique et que le point restait longtemps encore dur et brûlant. De plus, l’injection portait atteinte à l’état général de l’organisme, ébranlait le système nerveux comme un tour de force sportif ; et cela témoignait de la puissance de ce remède, laquelle se trahissait aussi par le fait que, sur le moment, il commençait par faire monter la température. C’est ce que le conseiller avait prédit, et c’est ce qui arriva, selon la règle et sans qu’il y eût rien à reprendre à ce phénomène prévu. C’était vite terminé, dès que votre tour était venu ; en un tournemain on avait reçu son contre-poison sous la peau de la cuisse ou du bras. Mais quelquefois, lorsque le conseiller y était justement disposé et que son humeur n’était pas troublée par le tabac, il s’engageait, quand même, à l’occasion de cette injection, une petite conversation, que Hans Castorp s’arrangeait pour diriger à peu près comme suit :

– Je garde toujours un bon souvenir de notre agréable goûter chez vous, docteur, l’année dernière, en automne, que le hasard nous avait valu. Hier encore – ou était-ce plus tôt ? – j’ai rappelé ce souvenir à mon cousin…

– Gaffky sept, dit le conseiller. Dernier résultat. Ce garçon ne veut décidément pas se désintoxiquer. Et avec cela, jamais il ne m’a autant talonné et tiraillé que ces derniers temps avec ses idées de départ, pour aller traîner le sabre, le gamin ! Il me reproche ses cinq petits trimestres, avec des jérémiades comme si c’étaient des siècles qu’il avait passés ici ! Il veut s’en aller, coûte que coûte, vous l’a-t-il dit aussi ? Vous devriez quelque jour le chapitrer sérieusement, de votre propre chef, et avec fermeté. Ce garçon-là se crèvera s’il avale trop tôt votre sympathique brouillard, là-haut, à droite. Ces foudres de guerre ne sont pas forcés d’avoir beaucoup de jugeotte, mais vous, le plus posé des deux, le civil, l’homme de culture bourgeoise, vous devriez lui remettre la tête à l’endroit avant qu’il ne fasse des sottises.

– C’est ce que je fais, docteur, répondit Hans Castorp sans cesser de diriger la conversation. C’est ce que je fais assez souvent quand il se rebiffe ainsi, et je pense qu’il se fera une raison, mais les exemples que l’on a sous les yeux ne sont pas les meilleurs ; c’est là ce qui gâte les choses. Il se produit toujours des départs, – des départs pour le pays plat, spontanés et sans véritable justification, et cela a quelque chose de tentateur pour les caractères faibles. Par exemple, récemment. Qui donc est parti récemment ? Une dame de la table des Russes bien, Mme Chauchat. Pour le Daghestan, a-t-on raconté. Mon Dieu, le Daghestan, je ne connais pas le climat, peut-être est-il moins défavorable que chez nous, là-haut, au bord de la mer. Mais c’est quand même le pays plat, à notre sens, encore que, géographiquement, il soit peut-être montagneux, je ne suis pas très ferré là-dessus. Comment vivre là-bas, sans être guéri lorsque les principes élémentaires vous manquent et que personne ne sait rien de notre règle d’ici, ni comment on reste étendu et prend la température ? D’ailleurs, je crois qu’elle veut revenir de toute façon ; elle me l’a dit incidemment. Comment en sommes-nous donc arrivés à parler d’elle ? – Ah ! oui, ce jour-là nous vous avons rencontré au jardin, docteur, – vous en souvenez-vous ? – c’est-à-dire, c’est vous qui nous avez rencontrés, car nous étions assis sur un banc, je sais encore lequel, je pourrais vous le désigner exactement, nous étions assis là et nous fumions. Je veux dire : je fumais, car mon cousin, chose bizarre, ne fume pas. Justement, vous fumiez aussi, et nous nous sommes offert l’un à l’autre nos marques préférées, cela me revient justement. Votre Brésil était excellent, mais il faut le traiter comme un jeune poulain, sinon il vous arrive quelque chose comme à vous après vos deux Havane, lorsque vous avez failli danser votre dernière danse, la poitrine houleuse, – comme tout a bien fini, on a bien le droit d’en rire. Des Maria Mancini, j’en ai d’ailleurs à nouveau commandé quelques centaines à Brème, je suis décidément très attaché à cette marque, elle m’est sympathique à tous égards. Il est vrai que le port et la douane les font revenir assez cher, et si vous vous avisez de prolonger encore ma cure pour un temps assez long, je suis capable de me convertir à un tabac d’ici – on voit aux vitrines des cigares tout à fait jolis. Et puis vous nous avez montré vos tableaux, je m’en souviens comme si c’était aujourd’hui et j’en ai éprouvé un grand plaisir. J’étais vraiment dérouté à voir ce que vous osiez tenter avec de la peinture à l’huile ; jamais je n’aurais eu ce courage. N’avons-nous pas vu aussi le portrait de Mme Chauchat, avec la peau rendue d’une façon vraiment magistrale. Je puis bien le dire : je fus enthousiasmé. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore le modèle, ou de vue seulement, et de nom. Depuis, très peu de temps avant son dernier départ, j’ai encore tout juste fait sa connaissance personnelle.

– Qu’est-ce que vous me racontez là ! répondit le conseiller ; et c’est exactement ce qu’il avait répondu (le rapprochement s’impose) lorsque Hans Castorp lui avait annoncé avant sa première consultation qu’il avait du reste aussi un peu de fièvre. Et il ne dit rien de plus.

– Mais oui, mais oui, j’ai fait sa connaissance, insista Hans Castorp. Je sais d’expérience qu’il n’est pas tellement facile de faire des connaissances ici en haut, mais entre Mme Chaulât et moi cela a fini par se faire et par s’arranger encore en dernière heure, une conversation nous a…

Hans Castorp aspira l’air entre les dents.

– Pff, fit-il en arrière. C’était sûrement un nerf très important que vous aurez touché par hasard, docteur. Oh ! oui, oui, cela fait un mal infernal. Merci, un peu de massage fait du bien… Oui, une conversation nous a rapprochés.

– Tiens !… Et alors ? fit le conseiller.

Il posait cette question en hochant la tête avec la mine de quelqu’un qui s’attend à une réponse très élogieuse et qui, de son côté, met, d’avance, dans la question, la confirmation de l’éloge prévu.

– Je suppose que mon français a un peu laissé à désirer, se déroba Hans Castorp. D’où l’aurais-je pris, du reste ? Mais au bon moment il vous passe toute sorte de choses par la tête, et nous nous sommes quand même très convenablement compris.

– Je vous crois. Eh bien ! fit le conseiller, réitérant son invite. Et il ajouta de lui-même :

« Mignonne, hein ? »

Hans Castorp, fermant son bouton de col, était debout, les jambes et les coudes écartés, la tête levée vers le plafond.

– Ce n’est après tout rien de nouveau, dit-il. Deux personnes ou même des familles vivent dans une station balnéaire pendant des semaines sous un même toit, à distance. Un jour, ils font la connaissance l’un de l’autre, s’apprécient sincèrement, et voilà qu’il se trouve que l’un des deux est sur le point de partir. J’imagine que de tels regrets se produisent souvent. Et dans ces cas-là, on voudrait tout au moins garder un certain contact, entendre parler l’un de l’autre, que ce soit par correspondance. Mais Mme Chauchat…

– Voui, elle ne veut sans doute pas ? rit le conseiller, jovial.

– Non, elle n’a pas voulu en entendre parler. Ne vous écrit-elle pas non plus, de temps en temps, de ses lieux de séjour ?

– Mais jamais de la vie ! répondit Behrens. Voilà une idée qui ne lui viendrait jamais. D’abord, par paresse ; et puis, comment écrirait-elle donc ? Je ne sais pas lire le russe. Je le baragouine à la rigueur, en cas de besoin, mais je ne saurais en lire un traître mot. Et vous non plus, n’est-ce pas ? Bon, et quant au français et à l’allemand, notre petite chatte les miaule sans doute délicieusement, mais quant à écrire, on la trouverait bien embarrassée. L’orthographe, cher ami ! Oui, il faut donc vous faire une raison, mon garçon. Elle revient toujours, de temps en temps. Question de technique, affaire de tempérament, comme je vous l’ai dit. L’un s’en va et doit ensuite revenir, l’autre reste d’affilée un temps assez long pour n’avoir plus jamais besoin de revenir. Mais si votre cousin s’en va, – dites-lui bien cela – il est fort possible que vous soyez encore ici pour assister à son retour solennel…

– Mais, docteur, combien de temps pensez-vous donc que je… ?

– Que vous ? Que lui ! Je pense qu’il ne restera pas en bas aussi longtemps qu’il sera demeuré en haut. C’est ce que, honnêtement je pense pour ma part, et c’est ce que vous serez bien aimable de lui répéter pour moi.

C’est en des termes semblables que ces conversations se déroulaient, d’ordinaire, conduites avec rouerie par Hans Castorp, encore que le résultat en eût été minime et incertain. Car, en ce qui concernait le temps qu’il faudrait rester pour assister au retour d’un malade parti prématurément, la réponse avait été ambiguë, et quant à la jeune femme absente, il n’en avait rien donné. Hans Castorp n’apprendrait rien d’elle aussi longtemps que le mystère de l’espace et du temps les séparerait ; elle n’écrirait pas, et ne lui donnerait pas davantage l’occasion de le faire. Pourquoi, du reste, se fût-elle comportée autrement, à bien y réfléchir ? N’avait-ce pas été une idée très bourgeoise et pédante de sa part que de suggérer qu’ils pourraient s’écrire, alors qu’autrefois il avait bien senti qu’il n’était même pas nécessaire ni souhaitable qu’ils se parlassent l’un à l’autre ? Et lui avait-il vraiment « parlé », au sens que donne à ce mot l’Occident civilisé, ce soir de Carnaval, à son côté, ou n’avait-il pas plutôt parlé en langue étrangère, comme en rêve, d’une manière aussi peu civilisée que possible ? Pourquoi dès lors écrire, sur du papier à lettres ou sur des cartes postales, comme il en envoyait parfois chez lui, en pays plat, pour rendre compte des résultats variables des consultations ? Clawdia n’avait-elle pas raison de se sentir dispensée d’écrire, en vertu de la liberté que lui accordait la maladie ? Parler, écrire, affaire éminemment humaniste et républicaine, en effet, l’affaire du sieur Brunetto Latini qui avait écrit ce livre sur les vertus et les vices, qui avait éduqué les Florentins, qui leur avait enseigné à parler, et l’art de gouverner leur République selon les règles de la politique…

Cela ramena les pensées de Hans Castorp à Lodovico Settembrini et il rougit comme il avait rougi autrefois lorsque l’écrivain était entré à l’improviste dans sa chambre de malade, en donnant tout à coup la lumière. Hans Castorp eût sans doute pu lui poser ses questions concernant les mystères transcendants, encore que tout au plus par manière de provocation et de taquinerie, non pas avec l’espoir d’obtenir une réponse de l’humaniste qui n’avait souci que des intérêts terrestres. Mais, depuis la soirée du carnaval et la sortie mouvementée de Settembrini du salon de musique, un certain éloignement s’était produit dans les relations entre Hans Castorp et l’Italien, éloignement qui tenait à la mauvaise conscience de l’un, à la profonde déception pédagogique de l’autre, et qui avait pour conséquence qu’ils s’évitaient mutuellement, et que pendant des semaines entières ils n’échangèrent pas la moindre parole. Hans Castorp était-il encore un « enfant gâté de la vie » aux yeux de M. Settembrini ? Non, car sans doute était-il abandonné par celui qui cherchait la morale dans la Raison et dans la Vertu… Et Hans Castorp boudait M. Settembrini, il fronçait les sourcils et retroussait les lèvres lorsqu’ils se rencontraient, tandis que le regard noir et brillant de l’Italien reposait sur lui avec un reproche muet. Néanmoins, cet entêtement boudeur se dissipa aussitôt, lorsque le littérateur lui adressa la parole, pour la première fois, après plusieurs semaines, encore que ce ne fût qu’en passant et sous forme d’allusions mythologiques si subtiles qu’il fallait une culture occidentale pour les démêler. C’était après le dîner ; ils se rencontrèrent dans l’embrasure de la porte vitrée qui avait cessé de claquer. Ayant rejoint le jeune homme et se disposant, par avance, à se séparer aussitôt de lui, Settembrini dit :

– Eh bien, ingénieur, comment avez-vous trouvé la grenade ?

Hans Castorp sourit, joyeux et troublé.

– C’est-à-dire… Qu’entendes-vous par là, Monsieur Settembrini ? Des grenades ? Mais on n’en a pas servi. Jamais de ma vie, je n’ai… Si, un jour, j’ai bu du sirop de grenadine avec de l’eau de Seltz. C’était par trop douceâtre.

L’Italien, qui l’avait déjà dépassé, tourna la tête et articula :

– Des dieux et des mortels ont parfois visité le royaume des ombres et trouvé le chemin du retour. Mais les habitants des enfers savent que quiconque goûte aux fruits de leur empire leur reste voué à jamais.

Et il poursuivit sa route, dans ses éternels pantalons à carreaux clairs et laissa derrière lui Hans Castorp qui devait être « écrasé » par le sens de ces propos, et qui l’était vraiment, bien que, à la fois irrité et amusé par la supposition qu’il pût l’être, il murmurât à part lui-même :

– Latini, Carducci, et tutti quanti, fiche-moi la paix !

Néanmoins, il se sentait agréablement ému par cette première parole qui lui avait été adressée ; car, malgré le trophée et le souvenir macabre qu’il portait sur son cœur, il était attaché à M. Settembrini, il tenait à son commerce, et la pensée d’être à jamais rejeté et abandonné par lui eût quand même pesé sur son âme plus cruellement que n’eût fait le sentiment de l’élève qu’on eût laissé à l’écart en classe ou de quelqu’un qui eût profité de tous les avantages de la honte, comme M. Albin… Cependant il n’osait pas, quant à lui, adresser la parole à son mentor et celui-ci laissa de nouveau passer des semaines avant de s’approcher et de nouer conversation avec l’élève indocile. Ceci eut lieu lorsque, par les vagues marines du Temps, au rythme éternellement monotone, Pâques eut été jeté sur le rivage et fêté au Berghof, scrupuleusement, ainsi que l’on fêtait là-bas toutes les étapes et coupes, afin d’éviter un pêle-mêle trop désordonné. Au premier déjeuner chaque pensionnaire trouva à côté de son couvert un petit bouquet de fleurs, au deuxième déjeuner chacun reçut un œuf colorié et, pour le dîner, la table de festin était décorée de petits lièvres en sucre et en chocolat.

– Avez-vous jamais voyagé sur mer, lieutenant, ou vous, ingénieur ? demanda Settembrini lorsque, après le repas, tenant son cure-dents, il s’approcha dans le hall de la petite table des cousins… Comme la plupart des pensionnaires, ils avaient abrégé aujourd’hui d’un quart d’heure la cure de l’après-midi, pour s’installer ici devant un café et une fine.

« Ces petits lièvres et ces œufs coloriés me font penser à la vie sur un de ces grands paquebots, devant un horizon vide depuis des semaines, dans le désert salin, en des conditions dont le confort parfait ne fait que superficiellement oublier la monstrueuse étrangeté, tandis que dans les régions profondes de la sensibilité, la conscience de cet état étrange continue à vous ronger comme une angoisse secrète… Je retrouve ici l’esprit dans lequel, à bord d’une telle arche, on observe pieusement les fêtes de la terre ferme. C’est le fait de gens qui sont en dehors du monde, un souvenir sentimental évoqué d’après le calendrier… Sur le continent, ce serait Pâques aujourd’hui, n’est-ce pas ? Sur le continent on célèbre aujourd’hui l’anniversaire du Roi, et nous le faisons aussi, tant bien que mal, nous aussi nous sommes des hommes. N’est-ce pas ainsi ?

Les cousins l’approuvèrent. En vérité, c’était ainsi. Hans Castorp, touché de ce qu’on lui eût adressé la parole, et éperonné par sa mauvaise conscience, loua cette remarque sur tous les tons, la trouva spirituelle, intéressante, littéraire, et appuya M. Settembrini de toutes ses forces. Certainement et tout à fait comme M. Settembrini l’avait exprimé sous une forme si plastique, le confort à bord d’un grand paquebot faisait oublier les circonstances et leur caractère hasardeux, et, s’il lui était permis de développer cette idée pour son propre compte, il y avait même une certaine frivolité et une provocation dans ce confort accompli, quelque chose de semblable à ce que les anciens avaient appelé « hybris[1] » (pour complaire à son interlocuteur, il alla jusqu’à citer les anciens, ou quelque chose comme : « Je suis le roi de Babylone »[2], bref, une forfaiture.) Mais d’autre part, le luxe à bord d’un paquebot intégrait (« intégrait ! ») quand même un aussi grand triomphe de l’esprit et de l’honneur humains. Car, par le fait que l’homme transportait ce luxe et ce confort sur l’écume salée, et les y affirmait hardiment, il posait en quelque sorte son pied sur la nuque des forces élémentaires ; et cela impliquait la victoire de la civilisation humaine sur le chaos, s’il lui était permis de se servir de cette expression.

M. Settembrini l’écouta attentivement, les pieds et les bras croisés, tout en caressant avec grâce, de son cure-dents, sa moustache retroussée.

– Cela vaut d’être souligné, dit-il. L’homme n’émet aucune affirmation de caractère général tant soit peu suivie sans se trahir tout entier, sans y mettre involontairement tout son Moi, sans y représenter, en quelque sorte par une parabole, le thème fondamental et le problème essentiel de sa vie. C’est ce qui vient de vous arriver, ingénieur. Ce que vous avez dit là venait en effet du fond de votre personnalité, et cela a également exprimé d’une manière poétique la situation momentanée de cette personnalité : c’est toujours encore un état expérimental…

– Placet experiri[3], dit Hans Castorp en approuvant de la tête et en riant, avec un c italien.

– Sicuro, s’il s’agit en l’occurrence de la passion respectable de connaître le monde, et non pas de libertinage. Vous avez parlé de « hybris ». Vous vous êtes servi de cette expression. Mais la hybris de la raison contre les puissances occultes est l’humanité la plus haute, et si elle appelle la vengeance des dieux jaloux, per esempio lorsque l’arche de luxe échoue et coule à pic, c’est là une fin des plus honorables. L’acte de Prométhée lui aussi était de l’hybris, et sa torture sur le rocher scythe est à nos yeux le plus sacré des martyres. Mais qu’en est-il de cette autre hybris, de la perdition trouvée dans l’expérience perverse faite avec les forces de la déraison et avec les ennemis de l’espèce humaine ? Y a-t-il de l’honneur à cela ? Peut-il y avoir de l’honneur dans une telle conduite ? Si o no ?

Hans Castorp remua la cuiller dans sa petite tasse, bien qu’elle fût vide.

– Ingénieur, ingénieur, dit l’Italien en hochant la tête, et le regard de ses yeux noirs et pensifs devint fixe, ne craignez-vous pas le tourbillon du deuxième cercle de l’enfer qui entraîne et secoue les pécheurs de la chair, les malheureux qui ont sacrifié la raison à la luxure ? Grandio ! Lorsque je me représente de quelle façon vous culbuterez sous le souffle infernal, je pourrais retomber raide d’affliction, comme tombe un cadavre…[4]

Ils rirent, heureux de l’entendre plaisanter et dire des choses poétiques. Mais Settembrini ajouta :

– Le soir de Carnaval, en buvant du vin, vous en souvenez-vous, ingénieur ? vous avez, pour ainsi dire, pris congé de moi. Si, c’était quelque chose de semblable. Eh bien, c’est aujourd’hui mon tour. Tel que vous me voyez ici, messieurs, je suis sur le point de vous dire au revoir. Je quitte cette maison.

Tous deux manifestèrent la plus vive surprise.

– Pas possible, ce n’est qu’une plaisanterie, s’écria Hans Castorp, comme il s’était écrié déjà en une autre circonstance. Il était presque aussi effrayé que ce jour-là. Mais Settembrini répondit :

– En aucune façon. C’est comme je vous le dis. Et d’ailleurs vous êtes plus ou moins préparé à cette nouvelle. Je vous avais déclaré qu’à l’instant où tout espoir de pouvoir retourner dans un délai plus ou moins fixe dans le monde du travail serait perdu, j’étais résolu à lever ma tente pour m’établir durablement quelque part dans le village. Que voulez-vous ? Cet instant est arrivé. Je ne peux pas guérir ; la cause est entendue. Je peux prolonger mon existence, mais uniquement ici. Le verdict, le verdict définitif est : « à perpétuité » : le docteur Behrens l’a prononcé avec la bonne humeur qui lui est propre. Bon, je tire mes conclusions. J’ai loué un logement, je suis en train d’y transporter mes modestes biens, les instruments de mon métier littéraire… Ce n’est même pas loin d’ici, à Dorf, nous nous rencontrerons, certainement, je ne vous perdrai pas de vue, mais comme commensal, j’ai l’honneur de prendre congé de vous.

Telle avait été la communication de Settembrini le dimanche de Pâques. Les cousins s’en étaient montrés extraordinairement émus. Longuement encore, et à plusieurs reprises, ils avaient parlé au littérateur de sa décision : des conditions dans lesquelles il suivrait le traitement de son propre chef, du transport et de la continuation de ce vaste ouvrage encyclopédique dont il avait assumé la charge : de cette vue d’ensemble de tous les chefs-d’œuvre des belles-lettres, du point de vue des conflits issus de la souffrance et de leur élimination ; enfin de sa future installation dans la maison d’un épicier, d’un « marchand d’épices », comme disait M. Settembrini. Le marchand d’épices, rapportait-il, avait loué l’étage supérieur à un tailleur pour dames originaire de Bohême qui, de son côté, prenait des sous-locataires… Ces conversations étaient déjà du passé. Le temps avançait et il avait entraîné maints changements. Settembrini, en effet, n’habitait plus le sanatorium international Berghof, mais chez Lukacek, le tailleur pour dames ; cela, depuis quelques semaines. Son départ avait eu lieu non pas en traîneau, mais à pied. En un pardessus jaune et court dont le col et les parements étaient bordés de fourrure, et accompagné d’un commissionnaire qui transportait sur une brouette le bagage littéraire et terrestre de l’écrivain ; on l’avait vu s’éloigner en agitant sa canne, après que, sous le dernier portail, il eut encore pincé la joue d’une serveuse du dos de ses deux doigts… Avril, nous l’avons dit, était déjà pour une bonne part, aux trois quarts, relégué dans l’ombre du passé, que l’on était encore en plein hiver : le matin, dans la chambre, on avait à peine six degrés au-dessus, dehors il faisait un froid de neuf degrés au-dessous, l’encre se congelait la nuit lorsqu’on laissait l’encrier sur le balcon, en un bloc de glace, en un morceau de charbon. Mais le printemps approchait, on le sentait ; le jour, lorsque le soleil brillait fort, on en avait déjà, dans l’air, çà et là, comme un léger et très doux pressentiment ; la période de la fonte des neiges était proche, et cela comportait des changements qui s’accomplissaient sans arrêt au Berghof. Rien n’y faisait, ni l’autorité, ni la parole vivante du conseiller qui combattait dans les chambres et dans la salle à manger, à toutes les consultations, à chaque visite et à chaque repas, le préjugé courant de la fonte des neiges.

Étaient-ils donc venus pour faire des sports d’hiver ? Ou avaient-ils besoin de neige, de neige glacée ? Une saison défavorable, la fonte des neiges ? C’était la plus favorable de toutes ! Il était prouvé que c’était à cette époque-là de l’année que la proportion des malades alités dans la vallée était la plus faible. Partout au monde les conditions de climat pour les malades des poumons étaient en cette période plus défavorables que justement ici. Quiconque avait une lueur de bon sens devait attendre et tirer parti de l’effet endurcissant des conditions actuelles de la température. Ensuite, on était d’attaque, immunisé contre tous les climats du monde, à condition que l’on attendît d’être complètement rétabli ; et ainsi de suite… Mais le conseiller avait beau parler, le préjugé de la fonte des neiges était solidement ancré dans les têtes, la station se vidait ; il est bien possible que ce fût l’approche du printemps qui s’agitait dans le corps des hommes et qui rendait inquiets et avides de changement des gens sédentaires… Quoi qu’il en fût, les « faux départs », les « départs en coup de tête » se multipliaient, et même à Berghof, jusqu’à devenir inquiétants. C’est ainsi que Mme Salomon, d’Amsterdam, malgré la satisfaction que lui procuraient les examens médicaux et les occasions qui s’offraient ainsi à elle d’étaler sa lingerie de dentelles la plus fine, partit contre toute règle, sans autorisation, non pas qu’elle allât mieux, mais parce qu’elle allait plus mal. Les débuts de son séjour ici remontaient à très loin avant l’arrivée de Hans Castorp : il y avait plus d’un an qu’elle était arrivée, avec une affection très légère pour laquelle on lui avait ordonné trois mois. Après quatre mois, on avait considéré que « dans quatre semaines elle serait sûrement rétablie », mais six semaines plus tard il n’avait plus été question de guérison : il fallait, lui avait-on dit, qu’elle restât encore au moins quatre mois. Et cela avait continué ainsi, et après tout, ce n’était pas un bagne ici, ni une mine sibérienne. Mme Salomon était restée et avait montré sa lingerie la plus fine. Mais comme, à la dernière consultation on lui avait, eu égard à la fonte des neiges, accordé un nouveau supplément de cinq mois, à cause d’un sifflement à gauche en haut et d’incontestables fausses notes sous l’épaule gauche, elle avait perdu patience et, tout en protestant et en insultant Dorf-Platz, le fameux bon air, le sanatorium international Berghof et les médecins, elle partit pour retourner chez elle, à Amsterdam, dans sa ville humide et pleine de courants d’air.

Était-ce raisonnable ? Le docteur Behrens haussa les épaules et leva les bras, puis les laissa retomber bruyamment sur ses cuisses. En automne, au plus tard, dit-il, Mme Salomon serait de retour – et ce serait alors pour toujours. Aurait-il le dernier mot ? Nous le verrons, car nous sommes encore retenus en ce lieu de plaisir pour une période suffisante de temps terrestre. Mais le cas Salomon n’était nullement unique de son espèce. Le temps entraînait des changements, il l’avait toujours fait, mais jamais d’une manière aussi frappante. La salle à manger montrait des lacunes, des vides à toutes les sept tables, à la table des Russes bien comme à la table des Russes ordinaires, aux tables longitudinales comme aux tables transversales. Non pas précisément que l’on eût pu tirer de ce fait des conclusions définies sur le nombre des pensionnaires de la maison. Comme toujours, il y avait eu aussi des arrivées ; les chambres étaient bien occupées, mais il s’agissait de pensionnaires qui, par leur état avancé, étaient privés de la liberté de leurs mouvements. Dans la salle à manger, disions-nous, plus d’un pensionnaire faisait défaut grâce à une liberté de mouvement d’une autre sorte qui, elle, subsistait encore. Plus d’un manquait même d’une manière particulièrement profonde et creuse, comme le docteur Blumenkohl qui était mort. Sa figure avait de plus en plus pris cette expression de dégoût ; puis il s’était alité pour une longue période et ensuite il était mort, personne n’aurait pu dire exactement quand ; la chose avait été traitée avec tous les égards et la discrétion convenables. Une lacune ! Mme Stoehr était assise à côté de la lacune, et elle en avait peur. C’est pourquoi elle se transporta de l’autre côté de la table, à côté du jeune Ziemssen, à la place de Miss Robinson qui était partie guérie, en face de l’institutrice, voisine de gauche de Hans Castorp, qui était restée ferme à son poste. Pour le moment, elle était seule de ce côté de la table, les trois autres places étaient libres. Rasmussen qui, de jour en jour, était devenu plus abruti et plus fatigué, était couché et passait pour moribond ; et la grand’tante avec sa nièce et Maroussia à l’opulente poitrine étaient parties en voyage, – nous disons : « parties en voyage », comme tout le monde disait, parce que leur retour prochain était chose convenue. Dès l’automne, elles reviendraient. Pouvait-on appeler cela un départ ? On serait si près du solstice d’été après que serait passée la Pentecôte qui était toute proche ; et une fois la journée la plus longue de l’année venue, cela diminuerait très rapidement, on irait vers l’hiver ; bref, la grand-tante et Maroussia étaient déjà presque de retour, et c’était heureux, car la rieuse Maroussia n’était nullement guérie ; l’institutrice avait entendu parler de tumeurs tuberculeuses que Maroussia aux yeux bruns portait dans son opulente poitrine et que l’on avait déjà dû opérer à plusieurs reprises. Lorsque l’institutrice en parla, Hans Castorp avait jeté un regard rapide vers Joachim qui avait penché sur son assiette sa figure tachetée.

L’alerte grand’tante avait offert à ses compagnons de table, c’est-à-dire aux cousins, à l’institutrice et à Mme Stoehr, un souper d’adieu au restaurant, un festin où l’on servit du caviar, du champagne et des liqueurs, et durant lequel Joachim s’était montré très calme, n’avait prononcé que quelques mots d’une voix presque blanche, de sorte que la grand’tante, dans son affectueuse familiarité, avait voulu lui donner courage : elle l’avait même tutoyé en négligeant les usages civilisés : « Ça n’a pas d’importance, petit père, ne t’en fais pas, bois, mange et parle, nous reviendrons bientôt, avait-elle dit. Nous allons tous manger, boire et bavarder sans penser aux choses tristes. Dieu fera venir l’automne avant que nous y ayons pensé, juge toi-même s’il y a lieu de te chagriner. »

Le lendemain matin, elle avait distribué comme souvenirs des boîtes bariolées de « petite compaute » à presque tous les habitués de la salle à manger, et ensuite elle avait entrepris le petit voyage avec les jeunes filles.

Et Joachim, qu’en était-il de lui ? Était-il affranchi et soulagé depuis ce départ, ou son âme souffrait-elle de pénibles privations en face de ce côté de la table qui était vide ? Son impatience insolite et subversive, sa menace de faire un « faux départ » si on le menait plus longtemps par le bout du nez, tenaient-elles à l’absence de Maroussia ? Ou fallait-il plutôt ramener le fait que malgré tout, il n’était pas encore parti, et qu’il prêtait l’oreille à l’éloge du dégel par le directeur, à cet autre fait que Maroussia à l’opulente poitrine n’était pas partie pour de bon, mais seulement pour un petit voyage, et qu’au bout de cinq petites fractions du temps d’ici elle reviendrait ? Il y avait de tout un peu dans sa conduite ; chacune de ces raisons jouait dans la même mesure. Hans Castorp s’en doutait sans qu’il en parlât jamais avec Joachim. Car il s’en abstenait aussi strictement que Joachim évitait de prononcer le nom d’une autre absente qui, elle aussi, était partie pour un petit voyage.

Cependant, à la table de Settembrini, à la place même de l’Italien, qui donc y était assis depuis peu, en compagnie de pensionnaires hollandais dont l’appétit était si formidable que chacun d’entre eux se faisait encore servir outre les cinq services du dîner quotidien et dès avant le potage, trois œufs sur le plat ? C’était Antoine Carlovitch Ferge, le même qui avait couru l’aventure infernale du choc à la plèvre. Oui, M. Ferge avait quitté son lit ; même sans pneumothorax son état s’était amélioré à un tel point qu’il passait la plus grande partie de la journée sur pied et habillé, et avec sa moustache touffue et bonasse, avec sa pomme d’Adam saillante, non moins sympathique, il prenait part aux repas. Les cousins bavardaient quelquefois avec lui dans la salle à manger et dans le hall, et les promenades obligatoires, ils les faisaient aussi en sa compagnie lorsque le hasard le voulait, pleins d’affection pour ce martyr ingénu qui déclarait n’entendre absolument rien aux choses élevées et qui, ceci dit, parlait très agréablement de la fabrication du caoutchouc et de lointaines contrées de l’empire russe, la Géorgie, Samara, tandis qu’ils piétinaient dans le brouillard, à travers la bouillie d’eau et de neige.

Car les chemins étaient vraiment à peine praticables, ils étaient en pleine déliquescence, et les brouillards fermentaient. Le conseiller disait, il est vrai, que ce n’était pas du brouillard, mais bien des nuages ; toutefois c’était là jouer sur les mots, de l’avis de Hans Castorp. Le printemps menait un rude combat qui, avec cent rechutes dans l’amertume de l’hiver, se prolongea pendant des mois jusqu’en juin. En mars déjà, lorsque le soleil luisait, on avait eu peine à supporter la chaleur sur le balcon et sur la chaise-longue malgré vêtements légers et parasol, et il y avait des dames qui, dès ce moment, avaient cru à la venue de l’été et dès le petit déjeuner avaient arboré des robes de mousseline. Elles avaient pour excuse, dans une certaine mesure, le caractère particulier du climat, qui favorisait la confusion, par le mélange météorologique des saisons ; mais il y avait aussi dans cette étourderie beaucoup de myopie et de manque d’imagination, cette sottise d’êtres ne vivant que dans le présent, incapables de penser qu’autre chose peut venir, – et surtout une grande soif de changements, une impatience qui dévore le temps. Le calendrier disait mars ; c’était le printemps, autant dire l’été, et l’on déballait les robes de mousseline pour se montrer dans ces atours avant que vînt l’automne. Et il venait, en quelque sorte. En avril des jours gris, froids et humides, vinrent, dont la pluie incessante se changea en neige, en une neige nouvelle et tourbillonnante. Les doigts gelèrent dans la loggia, les deux couvertures de poil de chameau reprirent leur service, il se fallut de peu que l’on eût eu recours au sac de fourrure. L’administration se décida à chauffer et tout le monde se plaignait d’être privé de son printemps. Vers la fin du mois il y avait partout une épaisse couche de neige ; mais ensuite vint le Fœhn[5], prévu, pressenti par des pensionnaires avertis et sensibles : Mme Stoehr, ainsi que Mlle Lévi au teint d’ivoire, non moins que la veuve Hessenfeld le sentirent unanimement encore avant que le moindre petit nuage ne se montrât au-dessus du sommet de la montagne de granit au Midi. Mme Hessefeld aussitôt inclina aux crises de larmes, la Lévi s’alita, et Mme Stoehr, découvrant d’un air têtu ses dents de lièvre, exprimait d’heure en heure la crainte superstitieuse d’une syncope ; car on prétendait que le Fœhn les favorisait et les provoquait. Une chaleur incroyable régnait, le chauffage s’éteignit, on laissa pendant la nuit la porte du balcon ouverte, et pourtant le matin on avait onze degrés dans la chambre. La neige fondit comme par enchantement, elle devint translucide, poreuse et se troua ; elle s’écroula là où elle était amoncelée, elle semblait se recroqueviller sous terre. C’était partout un suintement, un égouttement, une infiltration, un écoulement et une chute dans la forêt, et les remparts des routes, les tapis pâles des prés disparurent, encore que les masses eussent été par trop copieuses pour qu’elles pussent disparaître rapidement. Il y eut des phénomènes étranges, des surprises printanières au cours des promenades dans la vallée, féeriques, jamais vues. Une étendue de pré était là, à l’arrière-plan se dressait le cône du Schwarzhorn encore tout couvert de neige, avec le glacier de la Scaletta également couvert de neige épaisse, à droite dans le voisinage, et le terrain aussi avec sa meule de foin quelque part, était encore sous la neige, quoique la couche fût déjà mince et clairsemée, interrompue çà et là par des renflements rugueux et sombres du sol, partout transpercée d’herbe sèche. C’était là tout de même, parut-il aux promeneurs, une couche de neige assez irrégulière, que montrait ce pré : au loin, vers les versants boisés, elle était plus épaisse, mais en avant, sous les yeux de ceux qui l’examinaient, cette herbe hivernale, sèche et décolorée n’était encore qu’éclaboussée, tachetée, fleurie de neige. Ils la regardèrent de plus près, ils se penchèrent, étonnés. Ce n’était pas de la neige, c’étaient des fleurs, des fleurs de neige, une neige de fleurs, de petits calices à tiges courtes, blancs, d’un blanc bleuâtre, c’était du crocus, parole d’honneur, jailli par millions du pré où s’infiltrait l’eau, si serré que l’on avait très facilement pu le tenir pour de la neige, dans laquelle il se perdait en effet au loin, sans transition.

Ils rirent de leur erreur, rirent de joie devant ce miracle qui s’était accompli sous leurs yeux, de cette adaptation gracieuse, timide de la vie organique qui, la première, se hasardait de nouveau à surgir. Ils en cueillirent, examinèrent et considérèrent les formes délicates des calices, en ornèrent leurs boutonnières, les emportèrent chez eux, en disposèrent dans leurs verres d’eau, dans leurs chambres, car la rigidité inorganique de la vallée avait duré longtemps, – très longtemps, encore qu’elle eût paru courte.

Mais la neige de fleurs fut recouverte de vraie neige, et il n’en alla pas autrement des soldanelles bleues, ni des primevères jaunes et rouges qui suivirent. Oui, le printemps avait du mal à se frayer un chemin et à triompher de l’hiver d’ici. Dix fois il était repoussé avant qu’il pût prendre pied sur ces hauteurs, – jusqu’à la prochaine irruption de l’hiver, avec des tempêtes blanches, un vent glacé et le chauffage central. Au commencement de mai (car voici que le mois de mai était déjà arrivé, tandis que nous parlions des perce-neige), au commencement de mai ce fut véritablement une torture d’écrire dans la loggia, ne fût-ce qu’une carte postale, tant une véritable humidité de novembre vous endolorissait les doigts ; et les cinq arbres et demi à feuilles de la région étaient nus comme les arbres de la plaine en janvier. Pendant des journées entières la pluie durait, elle tomba durant une semaine, et sans les vertus apaisantes du type de chaise-longue dont on usait ici, il eût été extrêmement dur de passer, en plein air, tant d’heures de repos dans cette vapeur de nuages, la figure humide et la peau rigide. Mais en réalité c’était à une pluie de printemps que l’on avait affaire, et plus elle durait, plus elle se trahissait comme telle. Presque toute la neige fondait sous elle ; il n’y eut plus de blanc, tout au plus ici et là un gris glacé et sale, et à présent les prés commençaient vraiment à verdir.

Quel doux bienfait pour l’œil, ce vert de pâturage après le blanc infini ! Et il y avait encore là un autre vert qui surpassait en délicatesse et en gracieuse mollesse le vert de l’herbe nouvelle. C’étaient les jeunes touffes d’aiguilles des mélèzes. Hans Castorp, dans ses promenades réglementaires, manquait rarement de les caresser de la main et d’en effleurer sa joue, tant elles étaient irrésistiblement caressantes dans leur délicatesse et leur fraîcheur. « On pourrait devenir botaniste, dit le jeune homme à son compagnon, en vérité on pourrait être tenté par cette science, rien que par le plaisir que l’on prend à ce réveil de la nature, après un hiver passé dans nos parages. Dis donc, mais c’est de la gentiane que tu vois là en-bas de la pente, et ceci est une sorte de violette jaune que je ne connaissais pas. Mais ici nous avons des renoncules, de la famille des renonculacées, pleine, me semble-t-il, bissexuée d’ailleurs, tu vois là cette quantité d’étamines et un certain nombre d’ovaires, une andrœcie et un gynécée, autant que je me souvienne. Je crois décidément que je vais m’acheter un ou deux bouquins de botanique pour m’instruire un peu mieux dans ce domaine de la vie et de la science. Que la vie, tout à coup, devient bariolée !

– Ce sera encore plus beau en juin, dit Joachim. La flore de ces prés, est d’ailleurs, célèbre. Mais je ne crois tout de même pas que je l’attendrai. Sans doute tiens-tu cela de Krokovski, de vouloir étudier la botanique ?

De Krokovski ? Que voulait-il dire ? Ah ! oui, c’était parce que le Dr Krokovski s’était, au cours de sa dernière conférence, posé en botaniste. Car ceux-là se tromperaient à coup sûr qui supposeraient que les changements entraînés par le temps eussent fait cesser jusqu’aux conférences du Dr Krokovski. Tous les quinze jours, il les prononçait, tout comme auparavant, en redingote, sinon chaussé de sandales, qu’il ne portait qu’en été, et qu’il porterait donc bientôt de nouveau, chaque deuxième lundi, dans la salle à manger, comme autrefois lorsque Hans Castorp, barbouillé de sang, était arrivé en retard, en ses derniers jours. Pendant neuf mois, l’analyste avait parlé de l’amour et de la maladie, jamais beaucoup à la fois, par petites doses, en des causeries d’une demi-heure ou de trois quarts d’heure, il déployait ses trésors de savoir et de pensée, et chacun avait l’impression qu’il ne serait jamais forcé de s’arrêter, que cela pourrait continuer ainsi indéfiniment. C’était une sorte de « Mille et une nuits » bimensuelle se poursuivant d’une fois à l’autre, et bien faite comme le conte de Shéhérazade, pour contenter un prince curieux et l’empêcher de commettre des actes de violence. Dans son abondance sans bornes, le sujet du Dr Krokovski faisait penser à l’entreprise à laquelle Settembrini avait prêté son concours, à l’Encyclopédie des Souffrances ; et l’on pouvait juger de sa variété par ce fait que le conférencier avait même parlé récemment de botanique, exactement : de champignons… D’ailleurs, il avait peut-être un peu changé de sujet ; il était plutôt question à présent de l’amour et de la mort ce qui donnait lieu à bien des considérations en partie délicatement poétiques, en partie impitoyablement scientifiques. C’est donc dans cet ordre d’idées que le savant en était arrivé, avec son accent traînant à l’orientale, et son r lingual, à parler de la botanique, c’est-à-dire des champignons, de ces créatures de l’ombre, opulentes et fantastiques, de nature charnelle, très proches du règne animal. On trouvait dans leur structure des produits de l’assimilation de l’albumine, de la substance glycogène, de l’amidon animal par conséquent. Et le docteur Krokovski avait parlé d’un champignon célèbre depuis l’antiquité classique, à cause de sa forme et des vertus qu’on lui prêtait, – une morille dont le nom latin comportait l’épithète de impudicus, et dont la forme faisait penser à l’amour, mais dont l’odeur rappelait la mort, car c’était de toute évidence une odeur cadavérique que l’impudicus dégageait lorsque le liquide visqueux, verdâtre et glaireux qui portait les spores s’égouttait de sa tête en forme de cloche, mais les ignorants prêtaient à ce champignon une vertu aphrodisiaque.

Allons bon, cela avait été un peu fort pour les dames, avait jugé le procureur Paravant qui, grâce au soutien moral de la propagande du docteur Behrens, tenait tête ici à la fonte des neiges. Et Mme Stoehr aussi, qui tenait bon avec autant de force de caractère, et qui faisait front contre toute tentation d’un faux départ, avait dit à table que Krokovski avait quand même été un peu « obscur » avec son champignon classique. « Obscur », dit la malheureuse, profanant sa maladie par d’aussi formidables lapsus. Mais Hans Castorp s’étonna surtout que Joachim fît allusion au Dr Krokovski et à sa botanique ; car, en somme, il était aussi peu question entre eux de l’analyste que de la personne de Mme Chauchat ou de Maroussia. Ils ne parlaient pas de lui, ils préféraient dédaigner en silence son action et son existence. Mais cette fois-là, Joachim avait nommé l’assistant d’un ton de mauvaise humeur, la même mauvaise humeur avec laquelle il venait de dire qu’il ne se résignerait pas à attendre la flore des pâturages. Le bon Joachim, peu à peu semblait perdre son équilibre ; sa voix vibrait de surexcitation, il ne montrait plus du tout la même douceur et le même esprit réfléchi qu’autrefois. Le parfum d’orange lui manquait-il ? Cette duperie de l’échelle Gaffky le poussait-elle au désespoir ? Ne réussissait-il plus à se mettre d’accord avec lui-même et à décider s’il attendrait l’automne ou s’il prendrait un « faux départ » ?

En réalité c’était à autre chose encore que tenait ce tremblement énervé dans la voix de Joachim et le ton presque sarcastique de son allusion à la conférence botanique de l’autre jour. De cela, Hans Castorp ne savait rien, ou plutôt il ne savait pas que Joachim en savait quelque chose, car lui-même, cet enfant gâté de la vie et de la pédagogie, il ne le savait que trop. Bref, Joachim avait surpris certains détours de son cousin, il l’avait épié et pris en flagrant délit d’une trahison semblable à celle dont il s’était rendu coupable le mardi gras, d’une nouvelle infidélité, aggravée du fait qu’elle était devenue habituelle.

Le rythme éternellement monotone du temps qui passe, l’organisation invariable de la journée normale toujours la même, se ressemblant à elle-même au point qu’on eût pu les confondre et s’embrouiller, toujours identique à elle-même, éternité si immobile que l’on avait peine à comprendre comment elle pouvait entraîner des changements… cet ordre invariable comportait, comme tout le monde s’en souvient, la tournée du docteur Krokovski, entre trois heures et demie et quatre heures de l’après-midi, à travers toutes les chambres, c’est-à-dire par les balcons, de chaise-longue en chaise-longue. Combien de fois la journée normale du Berghof s’était-elle répétée depuis le jour lointain où Hans Castorp, dans sa position horizontale, s’était irrité de ce que l’assistant l’évitât par un grand détour et ne le prît pas en considération ! Depuis longtemps déjà, de visiteur il était devenu un camarade. Souvent, le docteur Krokovski l’interpellait par ce mot, lors de sa visite de contrôle, et encore que ce terme militaire, dont il prononçait l’r avec un accent exotique en ne frappant qu’une seule fois de sa langue le devant du palais, s’accordât très mal avec sa physionomie ; comme Hans Castorp l’avait fait observer à Joachim, il ne convenait cependant pas mal à sa manière énergique, d’une mâle gaieté et qui engageait à une confiance joyeuse, aspect que sa pâleur de brun démentait il est vrai dans une certaine mesure, et qui avait donc quand même un caractère quelque peu équivoque.

– Eh bien, camarade, ça va, ça marche ? disait le docteur Krokovski en venant de la loggia du couple russe et en s’approchant du chevet de Hans Castorp. Et le malade, si cavalièrement abordé, les mains jointes sur la poitrine, souriait toujours de nouveau, d’un sourire aimable et tourmenté, de cette interpellation abominable, en regardant les dents jaunes du docteur qui apparaissaient dans sa barbe noire. « Bien reposé ? poursuivait le docteur Krokovski. La courbe baisse ? Elle monte aujourd’hui ? Allons ça ne fait rien, ça s’arrangera encore d’ici le mariage. Au revoir ! » Et avec ce mot qui avait également un son abominable, parce qu’il le prononçait comme « à r’voir », il poursuivait déjà son chemin en passant chez Joachim : il ne s’agissait que d’une tournée, d’un rapide coup d’œil de contrôle, et de rien de plus.

Parfois, il est vrai, le docteur Krokovski s’attardait quelque peu, bavardait, – massif et large d’épaules, souriant d’un air mâle –, avec le camarade, de la pluie et du beau temps, des arrivées et des départs, de l’état d’esprit du malade, de sa bonne ou de sa mauvaise humeur, de sa situation personnelle aussi, de ses origines et de ses espérances, jusqu’à ce qu’il eût dit : « À r’voir » et continué son chemin. Et Hans Castorp, les mains jointes derrière la tête pour changer, en souriant lui aussi, répondait à tout cela, avec un sentiment pénétrant de répulsion, sans doute, mais il répondait. Ils parlaient à mi-voix ; bien que la paroi de verre ne séparât pas complètement les loges, Joachim ne pouvait rien comprendre de la conversation de l’autre côté, et, du reste, il ne le chercha pas le moins du monde. Il écoutait son cousin se lever de sa chaise-longue et entrer avec le docteur Krokovski dans la chambre, sans doute pour lui montrer sa feuille de température ; et la conversation, là-bas, se poursuivait encore un bon moment, à en juger par le retard avec lequel l’assistant pénétrait par le corridor chez Joachim.

De quoi causaient les camarades ? Joachim ne le demandait pas ; mais si quelqu’un d’entre nous ne prenait pas exemple sur lui et posait la question, il y aurait lieu de faire remarquer combien nombreux sont les sujets et les prétextes d’échanges intellectuels entre hommes et camarades dont les conceptions portent une empreinte idéaliste et dont l’un, au gré de sa formation, est arrivé à considérer la matière comme le péché originel de l’esprit, comme une dangereuse végétation de celui-ci, tandis que l’autre, comme médecin, est habitué à enseigner le caractère secondaire de la maladie organique. Combien de vues, nous disons-nous, devaient être échangées et discutées sur la matière considérée comme une dégénérescence de l’immatériel, sur la vie comme impudicité de la matière, sur la maladie, forme dépravée de la vie. On pouvait parler, en prenant texte des conférences en cours, de l’amour comme puissance pathogène, de la nature métaphysique de la tare, des taches anciennes et fraîches, des poisons solubles et des philtres d’amour, de l’explication de l’inconscient, des bienfaits de l’analyse psychique, de la transformation du symptôme, – qu’en savons-nous ?… nous qui nous bornons à hasarder ces propositions et ces conjectures, la question étant posée de savoir de quoi le docteur Krokovski et le jeune Hans Castorp pouvaient bien s’entretenir.

D’ailleurs, ils ne bavardaient plus, c’était passé, cela n’avait duré que peu de temps, quelques semaines. En dernier lieu, le docteur Krokovski ne restait guère avec ce patient plus longtemps qu’avec les autres. « Eh bien, camarade ! » et « à r’voir », c’est à quoi se bornait à présent le plus souvent sa visite. Mais, en revanche, Joachim avait fait une autre découverte, celle précisément qu’il ressentait comme une trahison de Hans Castorp. Il l’avait faite tout à fait involontairement, sans que, en sa droiture militaire, il eût le moins du monde tenté de le surprendre : on peut nous en croire ! Un mercredi, il avait tout simplement été, pendant sa première cure de repos, appelé dans le sous-sol, pour se faire peser par le baigneur, et c’est alors qu’il vit la chose. Il descendait l’escalier, l’escalier proprement recouvert de linoléum qui donnait vue sur la porte de la salle de consultations, de côté et d’autre de laquelle étaient situés les deux cabinets de radioscopie, à gauche le cabinet de radioscopie organique, et à droite, après le tournant, le cabinet psychique, situé une marche plus bas, avec la carte de visite du docteur Krokovski à la porte. Mais à mi-hauteur de l’escalier Joachim s’arrêta, car Hans Castorp, venant de son injection, quittait justement le cabinet de consultations ; des deux mains il ferma la porte par laquelle il était rapidement sorti, et sans regarder autour de soi, il tourna à droite, vers la porte où la carte de visite était fixée au moyen de punaises, et l’atteignit en quelques pas silencieux. Il frappa, se pencha en frappant et approcha l’oreille du doigt qui frappait. Et comme l’« entrez » barytonal avec l’r exotique et le son nasal déformé avait retenti dans la cellule, Joachim vit son cousin disparaître dans la pénombre de la crypte analytique du docteur Krokovski.

ENCORE QUELQU’UN

Des journées longues, les plus longues à proprement parler, par rapport au nombre de leurs heures de soleil ; car leur durée astronomique ne changeait rien à leur célérité, ni à celle de chacune en particulier, ni à celle de leur fuite monotone. L’équinoxe du printemps était déjà passé depuis trois mois, le solstice d’été était arrivé, mais l’année naturelle, ici, suivait le calendrier avec retard : à présent seulement, ces tout derniers jours, ç’avait été définitivement le printemps, un printemps sans la moindre lourdeur estivale, aromatique, transparent et léger, avec un azur au rayonnement argenté et une flore des prés d’un éclat bigarré.

Hans Castorp retrouva sur les pentes les mêmes fleurs dont Joachim lui avait si aimablement placé quelques derniers spécimens dans sa chambre pour lui souhaiter la bienvenue : des achillées et des campanules ; cela signifiait que pour lui l’année avait achevé son cours. Mais quelles n’étaient pas les variétés de vie organique – étoiles, calices et clochettes ou formes irrégulières emplissant l’air ensoleillé d’un arôme sec – qui surgissaient de l’herbe d’émeraude des pentes et des étendues de pâturages ? Des lychnides et des pensées sauvages en quantité, des pâquerettes, des marguerites, des primevères en jaune et en rouge, plus belles et plus grandes que Hans Castorp croyait en avoir jamais vu en pays plat, pour autant qu’il y avait pris garde là en bas ; de plus les soldanelles avec leurs clochettes cillantes, bleues, pourpres et roses, une spécialité de cette sphère.

Il cueillit un peu de toutes ces choses gracieuses, emporta chez lui des bouquets entiers, dans une intention sérieuse, et non pas tant pour décorer sa chambre que pour une sévère étude scientifique qu’il s’était proposée. Il s’était procuré un attirail de botaniste, un traité de botanique générale, une petite pelle maniable pour déterrer les plantes, un herbier, une loupe grossissante ; et avec tout cela, le jeune homme s’occupait dans sa loggia, de nouveau en tenue estivale, un des costumes qu’il avait autrefois apportés avec lui en arrivant ; cela aussi signifiait que l’année avait accompli sa ronde.

Il y avait des fleurs fraîches dans plusieurs verres d’eau, sur les tablettes des meubles de la chambre, sur le petit guéridon, à côté de l’excellente chaise-longue. Des fleurs à demi fanées, mais encore pleines de suc se trouvaient éparpillées sur la balustrade du balcon, répandues sur le sol de la loggia, tandis que d’autres, soigneusement aplaties entre des feuilles de buvard qui absorbaient leur humidité, étaient comprimées par des pierres, pour que Hans Castorp pût fixer avec du papier collant ses préparations plates et sèches dans son album. Il était couché, les genoux pliés, et, de plus, l’un croisé sur l’autre, et tandis que le dos du manuel retourné grand ouvert formait sur sa poitrine comme le faîte d’un toit, il tenait la lentille épaisse de la loupe entre ses simples yeux bleus et une fleur dont il avait en partie retranché la corolle avec son couteau de poche, afin de mieux pouvoir étudier le réceptacle, et qui sous la forte loupe se gonflait en une forme bizarre et carnée. Les anthères déversaient là, à l’extrémité de leurs filaments, leur pollen jaune, de l’ovaire surgissait le style cicatrisé, et lorsqu’on en faisait une coupe, on pouvait regarder le canal délicat par où les grains et les utricules de pollen étaient amenés en une excrétion sucrée dans le creux de l’ovaire. Hans Castorp compta, examina et compara ; il étudiait la structure et la position des pétales, du calice et de la corolle, des organes mâles et femelles ; il s’assurait que tout ce qu’il voyait correspondait aux reproductions schématiques ou directes, il constatait avec satisfaction l’exactitude scientifique dans la structure des plantes qu’il connaissait, et essayait ensuite de déterminer, à l’aide du Linné, par section, groupe, espèce, famille et genre, les plantes qu’il n’eût pas su nommer. Comme il avait beaucoup de temps, il fit quelques progrès en fait de méthode botanique en partant de la morphologie comparée. Sous la plante séchée dans l’herbier, il calligraphia le nom latin que la science humaniste lui avait galamment donné, il ajoutait ses caractéristiques et les montrait au bon Joachim qui manifestait de la surprise.

Le soir il contemplait les astres. Il avait été pris d’intérêt pour la révolution de l’année, lui qui pourtant avait déjà passé sur terre quelque vingt ans et ne s’était jamais soucié de ces choses. Si nous-mêmes nous sommes servis d’expressions telles que « l’équinoxe du printemps », c’était dans son esprit et en tenant compte de ses habitudes nouvellement acquises. Car tels étaient les termes que depuis quelque temps il aimait à répandre autour de lui, et il étonnait son cousin également par ses connaissances dans ce domaine.

– À présent, le soleil est sur le point d’entrer dans le signe de l’Écrevisse, commençait-il au cours d’une promenade. Es-tu au courant ? C’est le premier signe estival du Zodiaque, comprends-tu ? Nous passons à présent par-dessus le Lion et la Vierge vers le point de l’automne, l’un des points équinoxiaux, vers la fin de septembre, lorsque le soleil rejoint de nouveau l’équateur du ciel, comme il en a été récemment en mars, lorsque le soleil est entré dans le signe du Bélier.

– Ça m’a échappé, dit Joachim bougon. Qu’est-ce que tu me racontes là ? Le Bélier ? Le Zodiaque ?

– En effet, le Zodiaque, zodiacus. Les antiques constellations : le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, et ainsi de suite, comment ne s’y intéresserait-on pas ? Elles sont douze, c’est ce que tu dois tout au moins savoir, trois pour chaque saison, les signes ascendants et les signes descendants, l’orbite des constellations que le soleil traverse, – grandiose à mon avis ! Figure-toi que dans un temple égyptien on les a trouvées peintes en fresque, un temple à Aphrodite par-dessus le marché, non loin de Thèbes. Les Chaldéens eux aussi les connaissaient déjà, songe un peu, ce vieux peuple de mages. Arabes sémites, très savants en astrologie et en prophétie, ils ont déjà étudié la ceinture céleste où courent les planètes et l’ont divisée en ces douze constellations, la dodekatemoria telle qu’elle nous a été transmise. C’était grandiose. C’est ça, l’humanité !

– À présent tu dis « humanité », comme Settembrini.

– Oui, comme lui, ou un peu autrement. Il faut la prendre comme elle est, mais c’est grandiose. Je pense avec beaucoup de sympathie aux Chaldéens, lorsque je suis allongé ainsi et que je regarde les planètes qu’ils connaissaient déjà presque, car ils ne les connaissaient pas toutes, si intelligents qu’ils aient été. Mais celle qu’ils ne connaissaient pas, je ne la vois pas non plus. Uranus n’a été découvert que récemment, à la longue-vue, voici cent vingt ans.

– Récemment ?

– C’est ce que j’appelle récemment, si tu le permets, en comparaison des trois mille années écoulées depuis l’époque chaldéenne. Mais lorsque je suis étendu ainsi et que je regarde les planètes, ces trois mille années deviennent elles aussi un « récemment », et je pense familièrement aux Chaldéens qui les ont vues eux aussi, et qui y ont entendu quelque chose, et c’est cela l’humanité.

– Bon, ça va bien, tu as des idées grandioses, il me semble ?

– Tu dis grandioses, et je dis familières, ce sera comme tu voudras. Mais lorsque le soleil sera entré dans la constellation de la Balance, dans trois mois environ, les jours auront de nouveau diminué suffisamment pour que le jour et la nuit soient égaux. Ensuite ils diminuent de nouveau jusqu’à Noël, cela tu le sais bien. Mais veux-tu, s’il te plaît, réfléchir à ceci : pendant que le soleil traverse les signes de l’hiver, le Capricorne, le Verseau et les Poissons, les jours augmentent déjà de nouveau. Car voici qu’approche de nouveau le point du printemps, pour la trois millième fois depuis les Chaldéens, et les jours augmentent de nouveau jusqu’à l’année suivante, lorsque revient le commencement de l’été.

– Bien entendu !