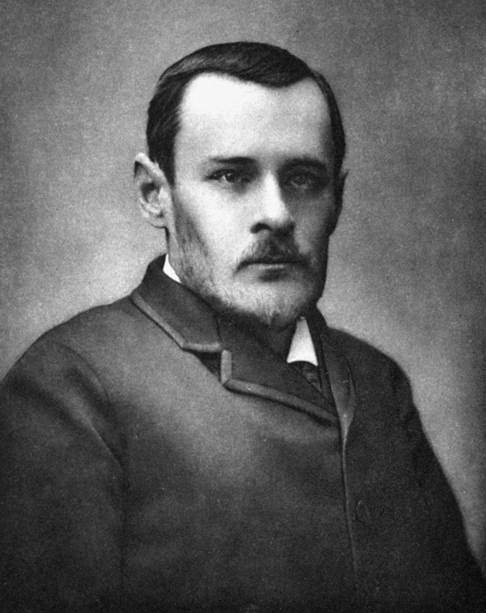

Georges Ohnet

LA TÉNÉBREUSE

LES BATAILLES DE LA VIE

(1901)

PREMIÈRE PARTIE

I

Dans son cabinet de la rue Saint-Dominique, le ministre de la guerre se promenait de long en large, le sourcil froncé, mâchonnant sa moustache, plus rouge encore que d’habitude, et tournant entre ses doigts son monocle, avec une fébrilité qui promettait un accueil peu cordial au premier qui se hasarderait à paraître devant lui. Ses officiers, sans doute, savaient à quoi s’en tenir sur les causes de sa mauvaise humeur, car un silence profond régnait dans les bureaux voisins, et seuls les oiseaux du jardin troublaient de leurs disputes voletantes et effrontées la solitude du grand chef. Il parut, au bout d’un instant de marche agitée, perdre tout à fait patience, et gagnant la cheminée, il toucha du doigt le bouton de la sonnette. Aussitôt un huissier, la mine inquiète, apparut :

— Le colonel Vallenot est-il rentré ? dit le ministre, avec le ton dont il aurait commandé : « Sabre en main, chargez ! »

Le serviteur se courba comme s’il voulait disparaître sous le tapis, il balbutia d’une voix éteinte :

— Monsieur le ministre, je ne crois pas… je vais m’informer…

Le général devint pourpre. Un premier juron éclata comme un obus, puis un second, le troisième fut inutile. La porte s’était refermée. Le serviteur avait fui.

— Qu’est-ce que ce sacré Vallenot peut bien faire depuis le temps qu’il est parti ? murmura le ministre en reprenant sa promenade furieuse… Ah ! je suis bien servi ! Sacre…

Il n’eut pas le loisir d’achever, l’huissier radieux venait de rouvrir la porte et d’annoncer :

— Monsieur le colonel Vallenot.

Un homme de cinquante ans, grand, svelte, l’œil bleu, la moustache blonde, entra vivement, et après une inclination à son chef, du ton d’un familier :

— Il paraît que vous vous impatientez, mon général ?… J’ai trouvé un officier me guettant dès la porte du ministère… C’est que cela n’a pas été une petite affaire… Et je vous jure que je n’ai pas flâné…

— Au fait ! interrompit avec impatience le ministre. Vous arrivez de Vanves ?

— Oui, mon général.

— Seul ?

— Non. J’avais emmené avec moi un de nos agents. Le plus habile de ceux que nous employons… Vous ne m’en aviez pas donné l’ordre, mais j’ai pris sur moi de me servir de cet homme…

— Vous avez bien fait. Mais êtes-vous sûr de sa fidélité ?

— Autant qu’on peut l’être… C’est un ancien sous-officier… D’ailleurs, je ne lui ai pas révélé le but véritable de mon enquête… Il ne sait rien de ce qui nous préoccupe. Il doit croire uniquement qu’il a été mon auxiliaire dans la recherche des causes d’une catastrophe encore mal expliquée… Nous sommes donc couverts de son côté…

— Eh bien ! Quel a été le résultat de vos recherches ?

— Mon général, si vous le voulez bien, nous allons diviser l’enquête en deux parties. Dans l’une nous rangerons les faits matériels, dans l’autre les circonstances morales… L’affaire est plus compliquée que vous ne l’aviez pensé au premier abord, et quand je me serai expliqué, il est probable que vos perplexités, au lieu de diminuer, augmenteront…

— Sacrebleu !…

Il s’assit à son bureau, appuya son menton dans sa main et faisant signe au colonel de se placer dans un fauteuil près de lui :

— Allez, je vous écoute.

— La maison habitée par le général de Trémont est située au haut du village de Vanves, à peu de distance du fort. C’est même la garde de nuit qui a donné l’alarme et la garnison qui a organisé les premiers secours, quand l’incendie a commencé. De l’habitation il ne reste pour ainsi dire rien. L’explosion des matières explosibles, contenues dans le laboratoire, a désorganisé les fondations mêmes et l’effet a été formidable. Des pierres lancées en l’air ont été retrouvées à plus de deux kilomètres et les jardins environnants, qui appartiennent à des maraîchers, ont été criblés de débris… S’il y avait eu des maisons, les dégâts auraient été très grands…

Le ministre interrompit :

— Les effets de la mélinite, en résumé ?

— Oh ! mon général, bien autre chose ! Centuplez les effets de la poudre qui nous sert à charger nos obus et vous aurez, peut-être, l’équivalent de la puissance destructive révélée par l’explosion du laboratoire du général de Trémont…

Le ministre hocha la tête :

— Oui. C’était bien ce qu’il m’avait dit la dernière fois que je l’ai vu au comité d’artillerie. Il était sur la trace d’une découverte qui devait donner à nos canons une supériorité tellement écrasante que nous devenions pour bien longtemps les maîtres de la victoire. La lutte contre nous aurait été marquée par de tels massacres, accomplis avec une absolue précision, que notre suprématie militaire redevenait certaine. Est-ce pour cela que la catastrophe s’est produite ?

— Ainsi mon général, vous admettez donc que la malveillance peut ne pas être étrangère à cet événement ?

— Je n’admets rien, Vallenot, et je soupçonne tout… Quand vous aurez fini de me renseigner, nous causerons… Poursuivez…

— Eh bien ! mon général, à notre arrivée nous avons trouvé, suivant les ordres expédiés tout de suite du ministère, un cordon de troupes gardant les abords de la propriété… Il y avait déjà là trois ou quatre cents personnes du pays, rassemblées et bavardant, sans compter une vingtaine de journalistes, venus en voiture ou à bicyclette, et qui, à eux seuls, faisaient plus de bruit que le reste des assistants. Ils maugréaient de ce qu’on ne les laissait pas pénétrer sur le lieu de l’explosion, dans les décombres encore fumants de la villa… Mais il y avait, pour commander le service d’ordre, un petit lieutenant raidillon qui avait envoyé promener les réclamants avec une indépendance toute militaire. Il est probable que nous aurons une mauvaise presse, mais en attendant on nous aura fichu la paix. C’est déjà quelque chose… À l’intérieur il n’y avait que le secrétaire de la préfecture de police, le procureur de la République et le chef de la sûreté… Nous arrivions, mon agent et moi, au bon moment. Les perquisitions commençaient…

— Où ça ? Dans la maison ?

— Sur l’emplacement de ce qui avait été la maison, et qui offrait aux regards un trou béant, au fond duquel apparaissait une cave, dont la voûte s’était effondrée et où une pièce de vin défoncée faisait une mare rouge. De l’escalier plus une trace. Les marches avaient disparu. Les pierres étaient rompues en morceaux gros comme des œufs de pigeon… Jamais je n’aurais pu me figurer un émiettement pareil… Et, caprice incroyable du cataclysme, un pan de muraille qui avait dû être celui d’une buanderie, restait debout, avec une fenêtre étroite dans les barreaux de fer de laquelle une loque était retenue. Tous nous avions regardé en même temps cet unique vestige échappé au désastre, et le chef de la sûreté, plus prompt, s’était approché avec précaution de ce pan de mur qui menaçait ruine. Du bout de sa canne levée, il toucha le haillon informe qui pendait, le fit tomber, le ramassa avec une exclamation de surprise et, revenant vers nous, vivement le plaça sous nos yeux. C’était un bras encore revêtu de sa manche de chemise et de sa manche d’habit, coupé à la hauteur du coude, tout sanglant et à la main noircie, comme calcinée.

— Oh ! voilà qui est extraordinaire, s’exclama le ministre.

— C’était surtout sinistre, mon général, poursuivit le colonel Vallenot. J’ai vu bien des morts sur le champ de bataille, bien des blessés dans les ambulances… À Gravelotte j’ai vu la tête de mon chef d’escadrons, emportée par un éclat d’obus, rouler à mes pieds et cligner des yeux dans la poussière… J’ai trouvé au Tonkin des soldats coupés en quatre par les Pavillons-Noirs et qui grimaçaient encore de leur torture… Jamais je n’ai été impressionné comme par ce bras d’homme posé sur une pierre et qui restait seul vestige du drame que nous essayions de reconstituer et de comprendre. Le procureur de la République reprit le premier son sang-froid et dit : « Messieurs, voici une importante pièce de conviction… Ce bras a été évidemment lancé à travers ces barreaux par l’explosion. Mais à qui appartenait-il ? Est-ce un des bras du malheureux général de Trémont ? – Le général n’habitait pas seul la villa, fit observer le chef de la sûreté. Il avait une cuisinière et un domestique. Écartons tout de suite l’hypothèse de la servante. C’est un bras d’homme. Donc il appartenait au général ou à son valet de chambre. – À moins que… » Il y eut un silence. C’était notre agent qui, pour la première fois, venait de parler. Le procureur de la République se tourna vers lui et dit : — « Eh bien ! achevez. — À moins qu’il n’appartienne à l’auteur de la catastrophe lui-même. »

— Ah ! dit le ministre. Ce garçon, lui aussi, supposait donc que l’événement pouvait avoir une cause criminelle…

— Oui, mon général, et en même temps qu’il parlait, de très près, avec une attention extrême il examinait la main noircie et charbonnée. Délicatement il écarta les doigts, avec un petit effort il retira de l’annulaire une bague que nul de nous n’avait remarquée et triomphalement l’agitant en l’air : « Si cet anneau appartient au général nous serons fixés. Sinon, nous posséderons sans doute un indice précieux qui permettra de débrouiller cette affaire. »

— Un anneau, sacrebleu ! Je ne me rappelle pas avoir jamais vu d’anneau à Trémont ! Non, j’en jurerais, il n’avait porté de sa vie un bijou, et une bague moins que quoi que ce fût… Un homme qui maniait des acides, depuis le matin jusqu’au soir, c’eût été une absurdité !… Aucun métal n’aurait résisté à l’action oxydante des matières qu’il employait pour ses travaux… Mais quelle espèce d’anneau était-ce, Vallenot ?

— Une alliance, mon général. Frotté avec la peau d’un gant, le cercle d’or brilla débarrassé de la suie qui le ternissait. Notre agent la mania un instant puis avec son ongle, il opéra une pression qui sépara l’anneau en deux : — « Voyez, messieurs, s’écria-t-il. Dans l’intérieur il y a des lettres gravées. Quoi qu’il arrive, nous tenons une preuve. »

— C’est vraiment un habile homme, Vallenot, que ce garçon, dit le ministre, jusqu’à présent je ne vois que lui qui ait montré de l’initiative… Il faudra lui donner une gratification.

— Mon général, attendez, nous ne sommes pas au bout. Le procureur de la République avait pris l’alliance et l’examinait. Il la mit tranquillement dans sa poche, en disant : « Nous approfondirons cela plus tard. » Et nous restâmes tous le nez en l’air, un peu décontenancés par l’étrange intervention du magistrat qui décevait si complètement notre curiosité. En y réfléchissant, peut-être avait-il raison de réserver pour l’instruction les éclaircissements qui devaient résulter de cette découverte et de ne pas rendre publiques des preuves qui pouvaient avoir une importance décisive. Mais s’il voulait conserver le secret de son enquête, il jouait de malheur, car, à la même minute, notre agent poursuivant ses investigations avait enlevé la double manche qui recouvrait le bras mutilé et avait mis la chair à jour. Cette fois, il n’était plus possible de nous cacher ce qu’il venait de trouver. Entre le poignet et la saignée, sur l’avant-bras, un tatouage bleu apparaissait, représentant un cœur enflammé autour duquel se lisaient ces noms : Hans und Mina et au-dessous ce mot : Immer, qui veut dire en allemand : Toujours. « — Messieurs, dit le procureur de la République, en ajustant son lorgnon, je vous demande la discrétion la plus complète. Un mot redit sur ce que nous venons de découvrir peut avoir les plus graves conséquences. Peut-être sommes-nous en présence d’un attentat anarchiste. Peut-être aurons-nous à rechercher une ingérence étrangère… L’affaire prend des proportions tout à fait imprévues… Il est probable qu’un crime a été commis. »

— Diable ! diable ! fit le ministre. Dites donc, Vallenot, voilà une fichue affaire ! Peut-être faudrait-il prévenir tout de suite le président du conseil…

— Mon général, le secrétaire du préfet de police a dû le faire. En voyant la façon dont tournaient les choses et sans attendre la fin de l’enquête, il est monté en voiture et s’est fait conduire place Beauvau…

— Le premier point, c’est d’empêcher la presse de dire des bêtises. Si nous avons maille à partir avec des agents étrangers, car les travaux de Trémont étaient soupçonnés en Europe, il est de la plus haute importance que l’éveil ne soit pas donné, afin que nous puissions essayer de prendre les auteurs de cette coupable tentative.

— C’est ce que nous avons pensé, mon général, et, tout de suite, des dispositions ont été prises en conséquence. Il fallait absolument lancer l’opinion publique sur une fausse piste. Donc la version d’un accident fortuit s’imposait. Il a été séance tenante arrêté que toutes les communications faites aux journaux le seraient dans ce sens. Le général de Trémont serait une sorte d’original, s’occupant de recherches chimiques pour le commerce, et ayant, par son imprudence, amené la catastrophe qui lui coûtait la vie.

— Pauvre Trémont ! Un si sérieux et si noble savant ! Enfin… La raison d’État doit tout primer. Mais c’est dur de contribuer à calomnier un vieux et brave camarade !…

— Mon général, interrompit le colonel Vallenot avec un sourire, ne vous hâtez pas de vous contrister. La suite des événements vous réserve des surprises qui atténueront, je n’en doute pas, vos regrets.

— Qu’est-ce que vous prétendez ? fit le rude soldat en fronçant le sourcil. Vous n’allez pas me dire du mal d’un ami d’enfance, d’un compagnon de guerre ?…

— Dieu m’en garde, mon général. Je me bornerai à vous rapporter les faits sur lesquels vous m’avez commandé de vous informer. Si j’ai le malheur de vous déplaire, ce n’est pas à moi que vous vous en prendrez ; vous êtes trop juste pour cela…

— Qu’est-ce que signifient ces réticences ? Allez jusqu’au bout, colonel, et parlez librement…

— Ainsi ai-je l’intention de faire, mon général. Donc le secrétaire du préfet de police venait de se charger de fournir la version arrêtée par nous aux nombreux reporters qui piétinaient, tenus en respect par le cordon de troupes, et d’aller avertir le ministre de l’intérieur pour le cas où on aurait besoin de la sûreté générale, lorsqu’un grand brouhaha se produisit dans la direction du village. Des cris, des appels se faisaient entendre. Déjà le lieutenant s’apprêtait à aller voir ce qui se passait quand un homme, forçant la ligne des factionnaires, accourut vers nous, nu-tête, les traits bouleversés et poussant des exclamations désolées : « Mon maître ! Oh ! mon Dieu ! Mon bon général ! Mais qu’est-il arrivé à la maison ? Pas pierre sur pierre ! » Il s’arrêta, se laissa tomber sur les décombres et se mit à pleurer amèrement. Nous le regardions en silence, émus par sa douleur, troublés par son langage et pressentant un éclaircissement heureux et prompt de la situation obscure où nous étions. — « Qui êtes-vous, mon ami ? », questionna le procureur de la République. L’homme releva la tête, passa la main sur ses yeux pour essuyer ses larmes et nous montra une figure intelligente et résolue : « — Le brosseur du général, monsieur, son serviteur depuis vingt ans… Ah ! si j’avais été là, ce malheur aurait peut-être été évité ! Au moins je serais mort avec lui ! »

— C’était Baudoin ! s’écria le ministre. Le brave garçon a échappé ! Ah ! c’est bien heureux… Par lui, on va savoir quelque chose !

— Oui, mon général, mais ce quelque chose, reprit le colonel, ne sera pas l’éclaircissement que nous espérions. Au contraire.

— Comment ! au contraire ?…

— Vous allez en juger. La veille, vers six heures, le général de Trémont était dans son jardin, en train de se promener après une journée de travail passée dans son laboratoire, lorsqu’un petit bleu lui fut apporté par le télégraphiste de Vanves. Il le lut, marcha pendant quelques instants la tête penchée sur sa poitrine, comme s’il méditait profondément, puis il appela Baudoin : « — Tu vas partir pour Paris, lui dit-il, j’ai une commande pressée à faire chez mon marchand de produits chimiques, place de la Sorbonne. Tu lui remettras cette lettre, puis tu iras chez M. Baradier, à qui tu donneras de mes nouvelles… Tu dîneras, et si tu veux passer ta soirée au théâtre, je te le permets, voilà cent sous pour te payer une place… Alors tu reviendras demain matin avec les produits. »

Baudoin, qui sait ce que parler veut dire, comprit que son général l’éloignait de la maison pour douze heures. Il en fut mécontent, parce que, dit-il, ce n’était pas la première fois que cela se produisait, et toujours dans les mêmes circonstances : un petit bleu arrivant, et aussitôt la résolution de faire place nette.

Cependant le général ne donnait pas campos à la cuisinière dont il se méfiait moins sans doute que de son brosseur, cette femme ayant l’habitude de se coucher de très bonne heure, et par cela même la surveillance qu’elle pouvait exercer étant presque nulle. Le général avait donc besoin périodiquement d’être seul. Et il prenait soin d’écarter le serviteur fidèle sur lequel il était en droit de compter d’une façon absolue. Pourquoi ? Voilà ce qui taquinait Baudoin, et avait excité son mécontentement. Il avait si peu l’habitude de dissimuler sa pensée à son maître que celui-ci remarqua sa maussaderie subite, et lui dit : « — Qu’est-ce qu’il y a ? Ça t’ennuie que je t’envoie à Paris ? Tu es bien à plaindre d’aller t’amuser ? — Je ne tiens pas à m’amuser, avait dit Baudoin, je tiens à faire mon service. — Eh bien ! tu le fais ton service, puisque tu obéis à la consigne que je te donne d’aller me chercher des produits dangereux à manier, dont j’ai besoin, et de faire une commission de ma part à mon ami Baradier… Et puis, suffit ! J’ai besoin de toi demain matin et pas ce soir… — On obéira, mon général. — C’est bien heureux ! »

Mais Baudoin n’était pas content et une sourde inquiétude le travaillait. Il alla à la cuisine et dit à la cuisinière : « — La dernière fois que le général m’a envoyé à Paris, qu’est-ce qui s’est passé dans la soirée ? Le général a-t-il dîné comme d’habitude ? S’est-il enfermé dans son cabinet, ou a-t-il été dans le jardin ? S’est-il couché de bonne heure ? Aucun fait extraordinaire ne vous a-t-il frappée ? »

Cette femme lui déclara qu’elle ne savait rien, n’avait rien remarqué et fut très étonnée de ses questions. Il vit qu’elle était à cent lieues de soupçonner quoi que ce fût et n’insista pas davantage. Mais quoique profondément respectueux des volontés de son maître, l’intérêt qu’il lui portait le détermina à manquer, dans une certaine mesure, à l’obéissance, et il résolut de feindre un départ, puis de se poster au dehors, de façon à voir ce qui se passerait une fois que le général serait sûr qu’il n’avait plus d’observateur gênant à redouter. Il faisait un temps d’une douceur délicieuse. Pas un souffle d’air, et les jardins pleins de roses répandaient des senteurs exquises à la tombée du jour.

Baudoin, après s’être habillé, alla prendre congé de son maître, reçut de lui la liste des achats à faire chez le marchand de produits, un mot pour son ami Baradier, et partit. Il alla jusqu’au chemin de fer, dîna près de la gare, dans un petit bouchon, et à la nuit déjà close retourna du côté de la maison de son maître. Il n’osa pas rentrer dans le jardin, craignant d’être aperçu par le général. Il se glissa dans un enclos maraîcher, dont le propriétaire était son ami, et se cacha dans une petite cahute servant à serrer les outils.

De là, il pouvait surveiller les abords de la villa et le long d’une haie touffue, approcher jusqu’au mur de la propriété du général. Il s’assit, alluma sa pipe et attendit. Il était près de huit heures, quand sur la route le roulement d’une voiture se fit entendre. À travers la haie, Baudoin, embusqué, regarda de tous ses yeux. À la clarté des lanternes il vit passer un coupé de maître attelé de deux chevaux. Un instinct l’avertit que cette voiture amenait celui ou ceux que le général attendait. Il suivit au pas de course jusqu’au mur de la villa, et arriva juste au moment où le coupé s’arrêtait, devant la porte. – Mais il n’était pas seul à guetter, car à peine les chevaux, soufflant encore de la longue côte, avaient-ils stoppé, que la haute stature du général se montra dans la nuit. En même temps une main impatiente ouvrait la portière et une voix masculine disait avec un fort accent étranger : « Ah ! général, vous avez pris la peine de venir au-devant de nous ? » M. de Trémont répliqua seulement : « La baronne est-elle là ? — Oui, sans doute, répondit une voix de femme, en pouvez-vous douter ?… » L’homme mit pied à terre le premier. Mais le général ne lui laissa pas le soin d’aider sa compagne à descendre ; il s’élança avec la vivacité d’un amoureux qui reçoit sa belle, et enlevant presque la visiteuse dans ses bras, il s’écria avec une ardeur extraordinaire : « Venez, madame, vous n’avez rien à craindre, personne ne peut vous voir… » L’homme dit de sa voix gutturale, avec un gros rire : « — Ne vous occupez pas de moi, je vous suis… » Et tous les trois disparurent dans le jardin. Baudoin, saisi, n’eut que le temps d’appliquer sur le mur une échelle qui se trouvait là. Quand il fut en mesure de regarder dans le jardin de son maître, les allées étaient vides, mais la grande fenêtre du laboratoire flambait dans la nuit. Le brave garçon se dit : « Que faire ? Entrer dans la maison ? Espionner mon général ? Ne pas obéir à ses ordres ? Et pourquoi ? N’a-t-il pas le droit de recevoir qui lui plaît ? Que vais-je m’imaginer ? Est-il probable que les gens qu’il accueille soient suspects ? Et comment alors les accueillerait-il ? Leur voiture les attend à la porte, preuve qu’ils ne vont pas rester longtemps et rentrer à Paris tout à l’heure. Je suis là à me casser la tête pour rien sans doute. Et je manque gravement à mon maître. Je n’ai qu’une chose à faire, c’est de lui obéir. » Il descendit de son échelle, suivit la haie, sortit de l’enclos et gagna le chemin de fer. Il exécuta de point en point les prescriptions de son maître, à cela près que le marchand de produits chimiques étant fermé quand il arriva il dut y retourner le lendemain matin, avant de repartir, et ne revint à Vanves que pour trouver les abords de la propriété du général occupés par la troupe, la villa en ruines et son maître disparu au milieu de la catastrophe.

Le colonel Vallenot se tut. Un silence, que troublait seul le pépiement des oiseaux dans les grands arbres, régna dans le cabinet du ministre. Le vieux soldat, accoudé à son bureau, le menton dans sa main, réfléchissait. Au bout d’un instant, il poussa un soupir :

— Voilà qui est tout à fait surprenant. Et c’est là, à n’en pas douter, qu’est la clef de l’affaire. Ces deux personnages inconnus, dont l’un à l’accent étranger, qui viennent mystérieusement la nuit, chez Trémont, et dont la visite est suivie d’un cataclysme effroyable, qu’est-ce que cela signifie ? À quoi cela répond-il ? Sommes-nous en présence d’un accident ou d’un crime ? Et s’il y a crime, pourquoi ?

Il se leva et marcha vers la fenêtre d’un air soucieux, puis il revint machinalement à son bureau, se rassit, et regardant de nouveau le colonel :

— Et puis, Vallenot, après le récit de ce brave garçon, que s’est-il passé ? Qu’a-t-on fait ?

— Mon général, on avait fait venir une escouade de soldats du fort et, sous la surveillance de la police, les décombres étaient fouillés avec soin. Mais on ne trouvait rien. La destruction avait été vraiment absolue. À l’exception du pan de mur encore debout, on ne sait comment, il ne restait pas un morceau de quoi que ce fût entier. Pourtant, au bout de deux heures d’exploration dans des débris, d’où se dégageait une odeur très accentuée de fulminate de mercure, la corvée mit à jour un coffret de fer aux charnières disloquées et au fond curieusement percé de milliers de trous, comme si, avec une tarière, on l’avait vrillé méthodiquement…

— Ça c’est un effet de l’éclatement, interrompit le ministre. Vous savez que nous avons dans nos schrapnels des cas de rupture semblable… Et voici un fait à noter… Il est possible que l’explosion initiale se soit produite dans ce coffret. On l’a gardé ?

— Il a été remis au procureur de la République.

— Il faudra voir si nous n’aurons pas à le réclamer, afin de procéder à une analyse des substances qui ont amené la déflagration… Mais achevez vos explications… Qu’est devenue la voiture qui stationnait à la porte ?

— La voiture a dû repartir avant l’accident. Pas trace d’elle sur la route, aux abords de la villa. Et les employés de l’octroi, interrogés, déclarent que, vers onze heures, un coupé à deux chevaux est rentré dans Paris. Le gabelou, qui a rempli les formalités d’usage, se souvient que c’est une femme qui, à sa question : « Avez-vous quelque chose à déclarer ? » a répondu : « Rien ». Quant à l’explosion, il résulte des rapports de la garde du fort qu’elle a eu lieu vers trois heures du matin.

— L’homme à l’accent étranger serait donc resté après le départ de la voiture ?

— C’est infiniment probable.

— Vous n’en êtes donc pas sûr ?

— Je n’ai pas attendu la fin de l’enquête. Je suis parti pour vous apprendre ce que je savais, laissant derrière moi notre agent, avec la consigne de revenir directement au ministère quand les dernières constatations seraient faites.

— Mais peut-être est-il là ? Sonnez donc.

Le colonel Vallenot toucha le bouton électrique. L’huissier parut.

— Laforêt est-il revenu ?

— Il arrive à l’instant, mon colonel.

— Amenez-le ici.

Un pas ferme, une porte close avec précaution, une toux sonore, et au port d’armes, la tête militairement levée, l’agent se présenta devant ses chefs.

Le ministre examina un instant la physionomie martiale et franche de l’homme. Puis d’un ton bref :

— Le colonel Vallenot m’a rapporté tout ce qui s’est passé jusqu’à son départ de Vanves. Complétez son récit par ce que vous avez pu apprendre ensuite. Asseyez-vous, Vallenot.

— Monsieur le ministre, dit l’agent, j’irai tout de suite au plus important : le corps du général de Trémont a été retrouvé…

— Dans les ruines ? demanda le colonel Vallenot.

— Non, mon colonel, dans le jardin… On ne s’était occupé que de la maison et de ses débris. C’est en explorant les massifs, que tout près de la petite grille d’entrée, le corps du général a été découvert…

— Quoi ! L’explosion l’aurait projeté jusque-là ?

L’agent répondit :

— Le corps du général n’a point été projeté par l’explosion. Il est resté à la place où il a été frappé d’un coup de couteau à la clavicule gauche… Le général était mort quand l’explosion a eu lieu, et certainement celui qui l’a causée est l’assassin.

— L’homme à l’accent étranger ?…

— Le compagnon de la visiteuse que le général appelait : baronne ?

L’agent ne sourcilla pas à ces questions anxieuses. Il parut réfléchir, pendant une seconde, puis il dit :

— Oui, celui qui a laissé son bras dans les décombres de la villa, et qui, en forçant le coffret, n’a échappé à la mort que par miracle. Le nommé Hans, enfin.

— Mais comment avancez-vous qu’il a échappé à la mort ? demanda le ministre.

— Parce que j’ai retrouvé sa trace hors du jardin, sur la route qu’il a suivie en l’arrosant de son sang… Il faut que cet homme soit doué d’une énergie indomptable pour avoir eu la force de se sauver, mutilé comme il l’était, de gagner les champs et là, sans doute, de trouver quelque voiture de maraîcher ou de champignonniste qui l’aura recueilli et ramené à Paris… Mais cela, c’est une enquête accessoire à faire et une piste à trouver…

— Alors, reprit le ministre, pour vous, c’est l’homme, qui est venu avec la femme, qui a tué le général ?

— Oui, monsieur le ministre, et très probablement lorsque le général les reconduisait à la voiture… C’est à deux pas de la porte que le coup a été fait. Le sable est piétiné comme s’il y avait eu une lutte, et le corps du général a été emporté derrière le massif. La trace des jambes qui traînaient est très visible. La femme a peut-être aidé… En tout cas, le meurtre accompli, elle est partie. L’homme, lui, est resté. Il a dépouillé le général de ses clefs, qui ne le quittaient jamais, et qu’on n’a pas retrouvées. Il lui a pris sa montre et son portefeuille, pour faire croire à un assassinat ayant le vol pour mobile, puis il est entré dans la villa et a travaillé dans le laboratoire… C’était au laboratoire qu’il avait affaire…

— Comment le savez-vous ?

— Par un propos du valet de chambre Baudoin. Il paraît qu’un jour, pendant qu’il rangeait dans le cabinet du général, celui-ci était entré, descendant du laboratoire. Il avait fait un tour dans la pièce, en se frottant les mains, puis il avait dit entre haut et bas : « Cette fois, c’est la fortune ! Nous verrons ce que Hans dira… » Or, le général, depuis huit jours, était acharné à une expérience, qui avait manqué déjà, et dont il attendait de grands résultats… À différentes reprises, auparavant, il avait éloigné son brosseur et certainement pour recevoir la nuit les visiteurs mystérieux.

— Bon, admettons ce que vous avancez sur le compte de l’homme, dit le ministre pris par l’intérêt des explications de son agent. Mais que faut-il, selon vous, penser du rôle joué par la femme ?

— Ça, monsieur le ministre, c’est beaucoup plus clair, et les indices, les preuves mêmes, abondent. Il est permis de croire que la galanterie a fait les frais de l’aventure, et que le général de Trémont, dont le goût pour les femmes était bien connu, a été victime de ses faiblesses de cœur. Je ne sais rien des secrets du général, j’ignore quelles recherches il faisait dans son laboratoire. Les journaux, cependant, à différentes reprises, ont parlé de ses travaux. Il était membre de l’Académie des sciences, et sa réputation de savant était bien établie. Supposons, pour un instant, que M. de Trémont ait fait une découverte intéressant l’avenir des armées européennes et qu’une puissance ait voulu se renseigner sur la valeur de son invention, se la procurer peut-être… Ne savons-nous pas que les femmes ont été, trop souvent, les meilleurs agents politiques employés dans notre pays ? Le général est malgré son âge, resté galant… On lui détache une femme jeune, jolie, intelligente. Il la rencontre par hasard, s’en éprend. Mais la dame est surveillée ; elle est tenue à de grandes précautions – Elle ne peut recevoir son adorateur chez elle… Il faut qu’elle aille chez lui… Un ami complaisant, un parent, un frère peut-être, sous le couvert de la science, s’entremet et favorise les entrevues en accompagnant la belle, afin de dérouter un jaloux… Pendant que le vieil amoureux marivaude, le compagnon bénévole observe, prend ses mesures, questionne habilement, obtient la confiance de celui à qui il rend service. L’amour endort les craintes. Un doux sourire et des yeux caressants poussent aux imprudences. Et une belle nuit, le général de Trémont, qui sans doute a parachevé sa découverte, est visité par le couple inconnu. La femme tente d’obtenir le secret ; elle n’y parvient pas. Alors, l’homme, à la dernière extrémité, se décide à frapper. Le général tombe sous le poignard. La complice s’enfuit. L’assassin rentre avec les clefs, fouille le laboratoire, essaie d’ouvrir le coffret où sont les précieux produits. Mais la poudre redoutable, maladroitement maniée, venge celui qui l’a créée et, dans une explosion dévorante, anéantit à la fois la formule et celui qui essayait de la dérober. Voilà, monsieur le ministre, comment il est possible de reconstituer les événements qui vous occupent. Mais je ne me fais pas illusion, ceci n’est qu’une version. Il peut y en avoir d’autres et de plus sûres, sinon de plus vraisemblables. Ce qui n’est pas douteux, c’est que le général de Trémont a été assassiné, que le meurtrier était une des deux personnes reçues cette nuit à la villa et que l’explosion consécutive au crime a été causée par l’imprudence de celui que nous pouvons nommer Hans et qui a été grièvement blessé.

Le ministre et le colonel Vallenot se regardèrent un instant, en silence, puis le ministre dit à l’agent :

— Je vous remercie. Ne vous occupez plus, jusqu’à nouvel ordre, de cette affaire qui est dans les mains de la justice civile. Si nous avons un supplément d’information à prendre, je vous ferai appeler. Allez. C’est bien ! Et pas un mot à qui que ce soit.

L’agent Laforêt s’inclina, salua militairement, et, avec la même tranquille précision, sortit du cabinet ministériel. Derrière lui, les deux chefs demeurèrent absorbés, repassant dans leur esprit les péripéties de ce drame, qui matériellement devenait clair, mais restait moralement si obscur. Les précautions prises par les deux complices, l’homme et la femme, paraissaient si bien réglées, qu’il était douteux qu’on pût apprendre la vérité sur leur compte. Un espoir restait : le blessé qui, avec son bras coupé, pouvait être retrouvé à demi-mort d’épuisement sur la route. En interrogeant les habitants de la commune, les marchands des halles, il était admissible que l’homme fût découvert. Déjà, sans doute, la police était en mouvement et avait lancé ses meilleurs limiers.

— Sacré Trémont ! dit le ministre. Savez-vous, Vallenot, qu’il était mon aîné. Il a pris sa retraite comme général de brigade avant la limite d’âge pour se livrer plus aisément à ses recherches scientifiques, et cela parce qu’il avait de grands besoins d’argent. Les femmes, mon cher, on n’imagine pas quel fléau c’est pour un officier. Toutes les carrières ratées, toutes les boulettes commises, toutes les bordées tirées, depuis le lieutenant jusqu’au grand chef, c’est pour les femmes !

— Les femmes, oui, c’est bien cela, dit le colonel Vallenot. Et nous sommes arrivés juste au point où je voulais en venir, lorsque je vous disais, mon général, au commencement de mon rapport, qu’après examen des faits matériels, nous nous occuperions des considérations morales que comporte cette affaire… L’examen des faits est terminé. Il y a eu mort d’homme, probablement tentative de vol, et enfin destruction complète d’une maison habitée… Mais dans quelles conditions tous ces actes criminels ont-ils été accomplis ?

— Eh ! parbleu ! C’est là surtout ce qu’il faut rechercher ! Je comprends bien votre pensée… Vous voyez dans cette affaire autre chose qu’un attentat criminel. Vous soupçonnez une machination d’un ordre spécial, très délicat, très vétilleux, très dangereux même…

— Oui, mon général, parce qu’en ce cas nous n’avons pas les mains absolument libres pour en rechercher les causes, gênés que nous sommes par la diplomatie, par la politique et souvent même par des complicités si inattendues que nous sommes obligés de louvoyer d’abord, de reculer ensuite et finalement de renoncer à sévir… Voulez-vous, mon général, que je vous énumère les affaires dans lesquelles nous n’avons pu aboutir depuis quelques années ?

— Tant d’espionnage que de trahison ?

— Oui, mon général.

— C’est inutile. Je suis assez renseigné sur la situation pour me douter de ce que vous possédez dans les archives… Combien y a-t-il de temps que vous êtes au ministère, Vallenot ?

— Mon général, j’y ai passé dix ans, dans différents postes, entrecoupés de périodes d’activité dans les régiments… Je connais bien les différents services. Nous n’avons jamais cessé d’être exploités par l’étranger avec une habileté, une audace et une persévérance contre lesquelles se sont brisés tous nos efforts… Et toujours, les fuites les plus importantes ont été provoquées par des femmes. Aussi lorsque le domestique du général de Trémont a parlé de cette visiteuse nocturne ai-je été tout de suite en éveil…

— Expliquez-vous.

— Mon général, cette femme mystérieuse qui passe, laissant derrière elle des ruines et du sang, ce n’est pas, j’en jurerais, la première fois que nous avons à nous occuper d’elle. Sa manière de procéder est toujours la même : elle jette son dévolu sur un homme qu’elle sait en mesure de lui livrer un secret important, et elle le séduit, l’affole, jusqu’à ce qu’il ait trahi. Après, elle le rejette comme un débris embarrassant. Redoutable créature, si j’en juge par les résultats qu’elle a déjà obtenus, et puissante corruptrice. Nul cœur n’est à l’abri de ses habiles tentations. Elle s’entend à graduer les doses de son poison d’amour, et les plus nobles esprits, les plus rudes consciences, les plus solides courages fléchissent et capitulent sur un signe d’elle. Vous rappelez-vous le malheureux commandant Cominges, qui s’est brûlé la cervelle un soir, sans que, dans le public, on ait pu savoir pourquoi ? La femme avait passé, Cominges était devenu son serviteur. Et une partie de notre mobilisation avait été connue. Cominges a juré, avant de se tuer, que les documents avaient été volés chez lui pendant qu’il était chez cette femme. Il avait eu le grave tort de les emporter du bureau pour y travailler, le tort plus grave encore de dire qu’il les possédait… Mais le pauvre garçon, il croyait à sa maîtresse… C’était un homme d’honneur, un brave soldat. Un coup de pistolet régla l’affaire…

— Comment s’appelait la femme ?

— Mme Ferranti… Elle prenait, pour voir Cominges, de minutieuses précautions, soi-disant à cause de sa famille… Un de nos agents cependant la connaissait. Il mourut dans les six mois d’un accident… Il était, un soir, sur l’impériale d’un wagon, revenant d’Auteuil… On le trouva assommé sous un tunnel… Il avait penché la tête, sans doute…

— Fichtre !

— L’année suivante, le petit capitaine Fontenailles – un charmant garçon que nous aimions tous – était entraîné par une femme, que ses camarades appelaient « la Ténébreuse », parce qu’on ne la voyait jamais, à donner des explications sur le chiffre… Comprenant la gravité de sa conduite, il allait tout avouer à son chef, qui parvenait à réparer l’imprudence commise en changeant la grille. Le capitaine Fontenailles partait pour le Tonkin, où il se faisait tuer bravement à l’attaque de Bac-Ninh… Sa faute était payée…

— Et la femme toujours la même ?

— C’était l’opinion de tous ces messieurs. La Ferranti de Cominges était la Ténébreuse de Fontenailles… Et la Mme Gibson de l’affaire des aérostats, sans parler de ce que nous n’avons pas connu et de ce qui nous a été incomplètement révélé… Toujours la même Ténébreuse, avec son même procédé : la corruption. Et derrière elle les ruines, les larmes, le sang.

— Depuis combien de temps fait-elle donc ce petit commerce ?

— Mon général, il y a certainement dix ans. Et sous toutes ses incarnations, elle est restée insaisissable. On ne la reconnaît qu’à sa marque professionnelle.

— C’est une fameuse coquine ! Il faudrait tâcher de la pincer !

— Rien de moins aisé. Son coup fait, elle plonge et disparaît. C’est l’anguille qui se faufile dans la vase, où elle reste tapie jusqu’à ce que l’eau soit redevenue calme. Elle s’arrange pour couper toute communication derrière elle. C’est sa manière. Vous allez voir : dans cette affaire nouvelle, nous allons nous débattre dans le vide. On cherchera pendant quelque temps. On ne trouvera aucun indice. Les complices se seront terrés comme l’auteur principal. Peu à peu les recherches se ralentiront, et on s’occupera d’autre chose. C’est ainsi que cela se termine habituellement, à moins…

— À moins ?… Ah ! vous avez encore une espérance !

— À moins que, cette fois, le complice blessé ne nous permette de trouver une trace… Que nous ayons un bout de fil conducteur, et je vous jure bien, mon général, qu’il faudra que nous aboutissions à un résultat… Ne fût-ce que pour venger nos pauvres camarades !

— Et pour prévenir le retour de pareils accidents ? Car enfin, Vallenot, vous m’avouerez qu’il est un peu fort que l’étranger connaisse nos affaires les plus secrètes comme si on les traitait sur la place publique.

— Nous connaissons tout aussi bien celles de l’étranger, mon général, fit avec un air moins refrogné le colonel Vallenot. En résumé, nous sommes régulièrement à deux de jeu. Et il en a toujours été ainsi. En même temps que la Russie se procurait, en 1812, les états de troupes de l’empereur, Caulaincourt envoyait à Napoléon les cuivres gravés de la carte de Russie… Je cite ce fait ancien, pour ne pas faire d’allusion aux événements contemporains… Mais en somme et à tout prendre, mon général, nos secrets ne sont guère des secrets… Et si, à la guerre, on ne comptait que sur le mystère des préparations…

— Il faudrait commencer alors par supprimer la presse, grogna le ministre.

— Et c’est impossible ! dit Vallenot. Mais, dans le cas tout spécial qui nous occupe, il y a une œuvre de salubrité à entreprendre, et il faudra tout faire pour la mener à bien…

— Eh ! c’est la justice que cela regarde maintenant.

— Officiellement, mon général, mais dans notre coin, nous pouvons chercher aussi, discrètement, et je ne m’en ferai pas faute…

— Colonel, la morale de l’affaire, c’est que les militaires donnent trop dans la galanterie !

— Mon général, dit Vallenot en riant, si vous connaissez un moyen de réglementer cela, vous me le direz.

— Quand on pense que ce vieux Trémont !… À soixante ans ! Il est vrai qu’il n’en paraissait pas plus de cinquante ! Vert, droit, solide ! Le voilà bien avancé maintenant ! Et dans quelle situation laisse-t-il sa fille ?

— Le général de Trémont était veuf ?

— Oh ! Depuis longtemps. C’est son excuse ! Mais il a une fille, encore au couvent. Dix-huit ans et aucune dot. Heureusement, Baradier est là…

— Est-ce que c’est Baradier et Graff, le banquier ?

— C’est lui-même. Un ancien combattant de 1870, patriote bon teint, je vous le garantis, et dont le fils Marcel, très gentil garçon, sorti de l’École centrale, a travaillé avec le général de Trémont… Marcel Baradier s’occupait surtout de recherches sur les teintures végétales, à cause des tissages de laine que son père possède dans l’Aube. Mais le général lui ouvrait son laboratoire et il est probable qu’il lui a donné connaissance de ses travaux. Par ce jeune homme, on pourra savoir bien des choses, je pense.

— Très riche, la famille Baradier ?

— Très riche. Fortune réalisée, et qui s’augmente tous les jours par l’industrie et la banque. C’est Graff, le beau-frère de Baradier, qui est plus spécialement affecté aux affaires financières et Baradier qui s’occupe des fabriques. Mais l’un et l’autre sont à la besogne dès le matin. Et les millions s’entassent sur les millions, malgré la rivalité de la maison Lichtenbach qui tire à boulets rouges sur la maison Baradier et Graff.

— Rivalité d’industrie ?

— Oh ! mieux que cela ! Haine personnelle qui remonte loin et a été couvée furieusement… On dit que Lichtenbach a voulu autrefois épouser Mlle Graff, et qu’il n’a jamais pu dévorer l’affront que Graff lui a fait en n’accueillant pas sa demande et en donnant sa sœur à son ami Baradier… Il y a entre ces deux familles toute une série de différends et de griefs accumulés qui les fait irréconciliables.

— En tout cas, mon général, vous ne voyez pas de corrélation entre ces inimitiés et la mort du général de Trémont ?…

— En aucune façon… Lichtenbach est un catholique pratiquant, très inféodé au parti orléaniste et incapable, je crois, d’une action louche… Et puis, que pourrait lui importer que Trémont vécût ou mourût ?

— Les recherches du général n’auraient-elles pu être d’un sérieux intérêt pour la maison Lichtenbach ?

— Sans doute ! Mais il est certain pour nous que Trémont s’occupait surtout, dans ces derniers temps, de la fabrication d’une poudre de guerre dont vous avez vu, dans l’explosion de Vanves, les effets formidables… Il est vrai que la poudre en question pouvait devenir une source de très grands bénéfices par l’application qui en aurait été faite à l’industrie avec une autre formule moins brisante. Ainsi pour les mines, les terrassements et les fouilles de carrières, elle aurait certainement remplacé la dynamite… Il y avait là une fortune, et Trémont le savait bien… Mais tout cela, mon cher, s’est évanoui en fumée et le général a gardé son secret.

— À moins qu’il ne l’ait communiqué au fils de M. Baradier…

— Parbleu ! ce serait curieux !

Trois heures sonnèrent dans le silence. Le ministre se leva et prit son chapeau, ses gants et sa canne.

— Vous partez, mon général.

— Oui, je vais aller chez Baradier pour causer avec lui de toutes ces affaires… Mme Baradier s’occupait spécialement de Mlle de Trémont ; je tiens à porter moi-même à cette enfant l’expression de mes regrets… J’aimais son père… C’était mon camarade de promotion… Nous avions fait campagne au Mexique et sur la Loire ensemble, et, à la retraite du Mans, Trémont nous avait tous sauvés par une admirable mise en batterie à l’arrière-garde qui avait arrêté net la poursuite des Prussiens… Un brave soldat !… sacrebleu ! et qui méritait de tomber sur un champ de bataille ! Mais il y a la chance… Tout le monde n’a pas une mort de choix !… Allons, à demain, Vallenot… Et si vous apprenez quelque chose de nouveau, téléphonez-moi…

Le colonel accompagna son chef jusqu’au grand escalier, le salua et rentra dans les bureaux.

II

Rue de Provence, dans un vieil hôtel situé au fond d’une vaste cour, est installée depuis plus de cinquante ans la maison de banque Baradier et Graff. À la suite de la guerre de 1870, dans les affaires, on a pris l’habitude de désigner cet établissement financier sous le nom de société d’Alsace-Lorraine. On dit même tout court « la Lorraine ». Officiellement Baradier et Graff n’acceptent pas cette dénomination, mais, dans leur particulier, l’allure protestataire qu’elle donne à leur maison les flatte et les réjouit. Ce sont de bons et ardents patriotes. Jamais depuis l’annexion ils ne sont retournés à Metz. Mais ils n’ont voulu vendre aucune de leurs propriétés. Ils ont gardé un pied sur le sol arraché à la France, comme s’ils ne doutaient point d’y rentrer un jour, ainsi que des maîtres après une longue et triste absence. Baradier est un homme de cinquante-cinq ans, gros, court, rougeaud, à physionomie joyeuse, éclairée par un œil bleu clair. Graff est grand, mince, brun, l’air rébarbatif, les cheveux longs derrière les oreilles, le visage glabre, antithèse complète de son associé au physique comme au moral. Car Baradier avec sa mine avenante est un homme autoritaire et pratique, tandis que Graff avec son aspect froid et réservé a la sensibilité et la fantaisie d’un poète.

Admirablement appareillés du reste, l’imagination de l’un étant modérée par la prudence de l’autre, et ce qu’il y a d’un peu rude dans la volonté du premier étant mitigé par la bienveillante douceur du second. Dans le monde financier cette dissemblance si heureuse est bien connue. Et jamais client, ayant échoué auprès de Baradier, n’est sorti de la maison, sans passer par le cabinet de Graff, pour faire appel à sa médiation, et sans obtenir un : « laissez-moi faire, j’arrangerai cela » premier baume sur la plaie du mécontentement, suivi, dans la plupart des cas, d’un accommodement profitable aux deux parties. Car à la longue, les deux compères sont arrivés à tirer avantage des différences de leur caractère, et Baradier se donne des airs de tout casser, sachant bien que Graff arrivera par derrière pour avoir le plaisir de tout raccommoder.

Le gros et jovial Baradier a deux enfants, un fils de vingt-six ans et une fille de dix-huit, admirablement élevés par leur mère. Quant au sentimental et lugubre Graff, il est resté célibataire. Ce sera, dit Marcel Baradier, gaiement, le plus bel oncle à succession de France. De fait, le frère de Mme Baradier aime les deux enfants comme s’ils étaient siens et chaque fois que Marcel commet quelque grave sottise, c’est toujours à l’oncle Graff qu’il s’adresse pour arranger les choses, son père étant « plutôt dur à la détente ». Baradier père et Baradier fils ont eu malheureusement plus d’une fois maille à partir ensemble. Marcel, né dans le luxe, promptement renseigné sur la valeur marchande de son nom, n’a pas toujours causé à sa famille autant de satisfaction qu’elle aurait pu le souhaiter. « Rien de grave, comme dit l’oncle Graff, des affaires d’argent ! »

C’est ainsi que le taciturne et modeste banquier, qui n’a aucun besoin et ne saurait pas dépenser un sou en dehors de son budget à autre chose que des charités, appelle les dettes que le jeune Marcel lui donne l’occasion de payer périodiquement. Quand son neveu vient le trouver le soir, chez lui, après dîner, avant qu’il soit parti pour le Cercle des Chemins de fer, où il va se livrer aux douceurs d’un bridge modéré, l’oncle Graff sait tout de suite de quoi il retourne. Il prend son aspect le plus mélancolique, s’enfonce dans son grand fauteuil, regarde d’un œil voilé son héritier un peu ennuyé, et d’une voix caverneuse demande :

— Quoi encore ?

Et pendant que Marcel développe son thème habituel : Guigne extraordinaire aux courses, ou déveine noire au baccarat, à moins que ce ne soit : passion frénétique pour une petite blonde des Variétés qui lui est disputée par un riche étranger, Graff regarde le fils de sa sœur, et, sans écouter un mot de ce que lui raconte le jeune homme, se dit : Est-il gentil garçon ! Comment, avec un physique pareil, ne ferait-il pas de sottises ? Il est recherché partout pour sa bonne grâce et son entrain. Il n’a que vingt-six ans ; jamais il ne s’amusera plus jeune. Et n’est-ce pas tout naturel qu’il s’amuse ? Pourquoi est-ce que Baradier et Graff, toute la journée, alignent dans leur cabinet des colonnes de chiffres, font la banque, l’escompte, le change, et s’inquiètent de ce qui se passe à la Bourse de Londres, ainsi qu’à celle de Berlin, tout en surveillant celle de Paris, si ce n’est pas pour que ce joli blond, élégant, distingué, charmant, se donne du bon temps, pendant qu’ils travaillent ? Va, mon petit Marcel, prends du plaisir, pour ton oncle qui n’en a jamais pris et qui ne saurait pas en prendre. Il est ton intendant, sois son grand seigneur de maître. Aime les jolies filles, qu’au fond de sa pensée il a rêvé de séduire, mais devant lesquelles il a toujours rougi, embarrassé. Va aux courses, dans une belle voiture aux chevaux piaffants, et rivalise avec les fils de famille les plus huppés ; tes moyens, qui sont ceux de la maison Baradier, te le permettent. Seulement, pas trop de dissipation au jeu, pas trop d’emballement dans les paris, parce que c’est une vilaine passion, qui fait tort même à ceux qui peuvent s’y livrer. Pour le surplus, ne te gêne pas, va, mon prince, et grand merci à toi, qui viens faire à ton vieil oncle le plaisir de lui demander un service.

Mais toutes ces réflexions, qui lui gonflaient le cœur d’une satisfaction complète, l’oncle Graff les gardait pour lui. Tout haut, il disait, avec un reste d’accent lorrain dont il n’avait jamais pu se défaire :

— Mon petit Marcel, tu es stupide ! Tu te fais carotter par un tas de panés et de drôlesses. Ça n’est pas comme ça qu’on se conduit quand on est le fils de Baradier et Graff. Si ton père apprenait ta conduite, il serait furieux et tu en entendrais de belles ! Qu’est-ce que tu veux que je lui réponde, quand il m’accuse d’encourager ta mauvaise conduite ? Il a raison. Et moi j’ai tort de te donner de l’argent dont tu fais un si mauvais usage. Je finirai par te couper les vivres. Sais-tu ce que tu as reçu de moi, depuis le commencement de l’année ?

Et comme le célibataire faisait le geste de fouiller dans son bureau, Marcel, avec un effroi suppliant, s’écriait :

— Oh ! oncle Graff, ce sera la dernière fois !

— C’est que c’est toujours la dernière fois ! répliquait le brave homme. Enfin !… Elle est donc bien jolie cette petite ? Raconte-moi ça !

Alors Marcel, avec un dithyrambe amoureux, enflammait l’âme tendre du vieux célibataire et finissait par obtenir de lui tout ce qu’il pouvait désirer.

L’oncle Graff, cependant, avait une excuse. Marcel Baradier, s’il commettait quelques sottises, ne négligeait pas pour cela son travail. Admirablement doué, le jeune homme avait, comme en se jouant, poussé très loin ses études. C’était un de ces blonds résistants et tenaces que les marches de l’Est ont de tout temps fournis à la France pour en faire l’élite de ses soldats. Lui, le métier militaire ne l’avait pas tenté. Il avait résisté au général de Trémont qui désirait le diriger sur l’École Polytechnique et le pousser dans l’artillerie. Il avait préféré l’École Centrale et le laboratoire de chimie du général. Sous la surveillance de l’ami de son père, il avait fait des recherches intéressantes sur les colorations minérales et procuré à Baradier la joie de dire : « Nous avons pour nos fabriques des procédés de teinture trouvés par mon fils et qui sont uniques. »

C’était un des grands arguments de l’oncle Graff, quand il avait à détendre Marcel, un jour de crise : « Tu sais bien toi-même que ton fils est un homme remarquable, et que nos tissages lui doivent beaucoup ! » Ce à quoi Baradier répliquait avec fureur : « Oh ! s’il voulait devenir sérieux ! Ce ne sont pas les moyens qui lui manquent ! Mais il ne les emploie pas assez ! C’est un gaillard qui travaille un mois par an, et qui emploie les onze autres à faire des sottises ! »

Cependant, depuis quelque temps, Marcel paraissait s’être rangé, ou bien il était absorbé par des travaux qui l’intéressaient plus que de coutume. Il avait renoncé à paraître au cercle, il ne sortait presque plus le soir, et si ce n’était que, le dimanche, il allait encore aux courses, on aurait pu le croire tout à fait assagi. Baradier et Graff aussi surpris l’un que l’autre suivaient cette transformation, le père avec intérêt, l’oncle avec inquiétude. Ils s’en étaient ouverts au général qui leur avait dit :

— Ce garçon est véritablement extraordinaire ; avec lui, vous aurez des à-coups continuels, mais ne vous tourmentez pas, ce sera un homme supérieur. Il est doué ! Il s’acharne en ce moment à fixer un procédé de photographie en couleurs. Il a déjà obtenu de surprenants résultats. Laissez-le aller, ne le contrariez pas. Vous verrez !

Graff avait triomphé bruyamment, et Baradier en sourdine. Quant à Marcel, il ne s’était même pas aperçu de l’émotion de ses parents. Il avait à peu près complètement disparu de Paris. Depuis trois semaines il vivait près de Troyes, à la fabrique d’Ars, enfermé dans le laboratoire, ne venant que pour embrasser sa mère et courir à Vanves pour rendre compte au général des progrès de son travail. Le vieux chimiste et le jeune inventeur passaient alors des journées délicieuses à vérifier des formules, à pratiquer des expériences. L’un communiquait ses calculs pour le dosage des poudres, et l’autre expliquait ses superpositions de plaques pour arriver à des clichés parfaits. Puis ils déjeunaient ensemble, et le général, aussi chaud de cœur que le jeune homme, racontait ses anciennes fredaines et peut-être aussi les nouvelles à son compagnon d’études, lui soutirait des confidences sur ses amours, enviant la jeunesse, admirant la force et l’intelligence de ce beau garçon, aussi parfaitement créé pour l’étude que pour le plaisir.

L’existence, pour les Baradier et Graff, en dépit des quelques orages causés par les caprices de Marcel se serait donc écoulée heureuse, si la destinée ne les avait pas mis aux prises avec Lichtenbach. Moïse, le chef de la maison, fils d’un ferrailleur juif de Passy-sur-Moselle, avait été en pension autrefois, à Metz, avec Graff. Le père Graff, qui était brasseur, faisait des affaires avec Lichtenbach, « le marchand de peaux de lapins », comme il l’appelait en riant, et lui vendait tous ses verres cassés, tous ses tonneaux en mauvais état. Il le croyait pauvre et aimait à lui faire gagner de l’argent. On voyait, dans les rues de Metz, Moïse Lichtenbach passer à pied, conduisant par la tête un vieux cheval gris traînant une carriole, dans laquelle le ferrailleur entassait les marchandises les plus diverses, mais toutes de rebut. C’était une sorte de chiffonnier en gros, qui débarrassait les ménagères des ustensiles qui, ne servant plus, gênaient dans la maison. Il achetait bon marché, mais ne prenait rien gratis. Et quand, presque honteux de lui faire emporter des tuyaux de poêle rongés par le feu, des coquemards fendus, des pelles cassées, des tapis troués, et même de la vieille paille ou des copeaux d’emballage, on lui disait : Père Moïse, acceptez ça pour la peine de le transporter. Il répondait : Non ! non ! Tout a une valeur. Je paye peu, mais je paye !

C’était son point d’honneur de payer. Beaucoup levaient les épaules, et riaient de lui, pensant : Vieux fou ! Que peut-il faire de ces débris-là ? Ils avaient tort. Tout avait une valeur, comme l’assurait Moïse, et on en eut la preuve lorsque après la guerre le bonhomme quitta Metz et vint s’installer à Paris rue de la Chaussée-d’Antin, dans une petite boutique au-dessus de la porte de laquelle il avait fait peindre cette enseigne : Lichtenbach, changeur. C’était dans ce comptoir modeste, que le ferrailleur de Passy, quittant la terre lorraine devenue pays d’Empire, avait installé son nouveau négoce, cessant d’acheter et de vendre de la ferraille, pour acheter et vendre de l’argent. Mais un grave événement s’était produit qui n’avait pas peu contribué à l’exode de la famille Lichtenbach, de Passy à Paris, et au changement de commerce du vieux Moïse.

Les premiers coups de canon de la guerre, tirés à Forbach, avaient été, pour la plupart des habitants de la banlieue messine, le signal du départ. Seuls les fermiers et les paysans attachés étroitement à la terre étaient restés dans les villages. Tout ce qui était libre de ses actions avait chargé ses malles sur des voitures et gagné les villes pour se mettre à l’abri de l’ennemi dont l’arrivée était annoncée par les défaites et les désastres. Les routes du côté de Thionville, de Metz, de Verdun étaient couvertes de charrettes et de troupeaux. Le plus grand nombre des fugitifs se dirigeait vers l’intérieur, s’éloignait à marches forcées de l’invasion qui, selon les espoirs conservés, devait s’arrêter brisée devant les places fortes de l’Est. Contrairement à la poussée générale, Moïse, décidé à quitter Passy, n’avait pas pris la direction du centre de la France. Au lieu de s’éloigner de l’envahisseur, il avait marché vers lui, et laissant tout ce qui, dans ses magasins, était encombrant et sans valeur, il était arrivé à Metz avec six fourgons soigneusement fermés, et s’était installé dans une petite ruelle près de la cathédrale, avec sa femme et son fils Elias.

Moïse avait été accueilli avec sympathie. À force de le voir parcourir la ville, escortant sa carriole et son vieux cheval, tout le monde le connaissait. Des loustics dirent : Le père Moïse est un malin. Si Metz est assiégé il achètera les éclats d’obus allemands, comme ferraille et continuera « son petit commerce. » Mais ils se trompaient. Le vieux fer n’était pas ce qu’ambitionnait maintenant Lichtenbach. Il avait deviné que la grande place de guerre rigoureusement bloquée se défendrait énergiquement, que les vivres y deviendraient bientôt rares pour la population civile, et que celui qui disposerait à un moment donné de denrées alimentaires de luxe, ferait, en les vendant cher, un bénéfice considérable.

Il avait donc entré dans la ville, sur ses six fourgons, et soigneusement rangé dans sa cave, de l’eau-de-vie, du café, du sucre, des jambons et une dizaine de tonneaux de sel. Il avait employé une partie de ce qu’il possédait d’argent liquide à se procurer cet approvisionnement et avait attendu les événements. Pendant ce temps-là toute la jeunesse lorraine partait. Les garçons, qui n’étaient pas enrôlés dans l’armée ou dans la mobile, étant encore mineurs, s’engageaient pour combattre l’envahisseur. Le vieux sang guerrier bouillonnait dans les cœurs français, et le fils Graff revenait de la mairie, une cocarde à son chapeau, lorsqu’il avait rencontré sur la place Elias Lichtenbach qui se promenait en fumant sa pipe.

Cent fois, depuis de longues années, pendant que le père Moïse stationnait à la porte de Graff pour charger de la ferraille, ou acheter des peaux de lièvres et de chevreuils, tués par le brasseur le dimanche, les deux gamins avaient joué ensemble. Le petit Antoine emmenait le jeune Elias dans le jardin et, à eux deux, au grand courroux de Mme Graff, ils dévalisaient les espaliers chargés de raisin vert. Souvent ils jouaient aux billes, et Elias avait beau s’y prendre de toutes les manières possibles, jamais il n’arrivait à échanger ses billes de verre contre les billes d’agate d’Antoine. C’était le seul enfant de la ville qu’il n’eût pas réussi à exploiter. Un jour même, Antoine plus malin, parvint à faire prendre par Elias un vieux sabre cassé en échange de six callots de marbre tout neufs. Et Moïse dut constater avec humiliation que le fils de Graff avait roulé le fils de Lichtenbach.

Il est vrai que, ce jour-là, Catherine Graff était présente et que, pour éblouir la sœur de son camarade, Elias avait fait montre d’une largesse inaccoutumée. Cette petite fille déjà avait le don de troubler le jeune garçon.

En voyant passer son compagnon de jeu, tout fier de sa détermination patriotique, Elias avait retiré sa pipe de sa bouche, et dit :

— Où vas-tu, comme ça, Antoine ?

— Rejoindre à Châlons le 27e de ligne.

— Quoi ! tu t’es engagé ?

— Oui, comme tous les garçons de mon âge. Est-ce que tu ne vas pas en faire autant ?

— Je ne sais pas, mon père ne m’a rien commandé encore.

— Est-ce que tu dois attendre les ordres de ton père, pour faire ton devoir ?

Elias s’était gratté la tête sous sa casquette ; son visage avait exprimé l’incertitude et l’embarras :

— Mais c’est qu’il a besoin de moi pour son commerce.

— La France aussi a besoin de toi, et plus impérieusement que ton père.

— Je n’ai que dix-neuf ans.

— Et moi je n’en ai pas vingt.

— Oui, tu as raison ; je vais rentrer et parler à mon père.

— Si je ne te revois pas, adieu.

— Et bonne chance.

Elias, plus ému qu’il ne l’avait jamais été, regagna la boutique paternelle, et trouva, dans la cave, le vieux Moïse en train de mettre, lui-même, de l’eau-de-vie en bouteille. Il oubliait, par mégarde, un quart d’eau dans chaque litre, après l’avoir soigneusement lavé. Peut-être était-ce l’unique raison du lavage. Le fils fut chaleureusement accueilli par son père. Lichtenbach remplit un gobelet et le tendant à son héritier :

— Goûte ce cognac, il est vraiment agréable ! Le litre se vendra douze francs comme un sou, dans quelque temps. Il n’y a que nous qui en boirons pour rien, garçon !

— Vous peut-être, père, dit Elias avec émotion, vous en boirez, mais moi…

— Comment, toi ? Qu’est-ce que cela signifie ?

— Serai-je auprès de vous, quand le prix de cette bonne liqueur aura tant monté ?

— Et où seras-tu, s’il te plaît ?

— Où vont tous les jeunes garçons de la ville : à l’armée !

— À l’armée, toi, Elias ? Et pourquoi faire ?

— Pour me battre, comme les autres.

Le père Moïse, à la lueur de la chandelle qui éclairait la cave, regarda son fils avec un ahurissement complet. Il n’en croyait pas ses oreilles. Il reprit :

— Te battre ? Et à quel propos ?

— Mais pour défendre le pays…

— Quel pays ?

— Mais la France, où j’ai vécu, où j’ai été élevé, dont je parle la langue, où sont tous nos clients, tous mes amis.

Le père Lichtenbach hocha la tête et demeura un instant silencieux. Puis il dit d’un ton tranchant :

— Mon garçon, nous faisons du commerce dans ce pays-ci, mais nous n’y sommes pas nés. J’étais en Suisse, avec ta mère, à Genève, quand tu es venu au monde. Moi je suis originaire du Hanovre et ta mère est Badoise. Tu ne figures sur aucun registre officiel, et tu es parfaitement libre de faire ce qui te plaît. Nous sommes allemands par la naissance, français par les habitudes et les relations quotidiennes, nous n’appartenons pas plus à un parti qu’à l’autre. Et tout ce que nous pouvons faire de mieux, c’est de ne pas nous mêler de la querelle. Qu’aurions-nous à y gagner ? Des coups, pour toi, la douleur pour nous. Et le monde serait bien avancé, quand Elias Lichtenbach se serait fait tuer habillé en soldat, et que le vieux Moïse serait tout seul pour finir sa vie ? Sait-on seulement pour quoi tous ces gens-là se massacrent ? Le savent-ils eux-mêmes ? Ils se sont disputés, comme des buveurs, au sortir de la brasserie, le dimanche, quand ils ont quelque chose de trop dans la cervelle. Et les voilà qui se ruent les uns contre les autres. Qu’est-ce que les Allemands t’ont fait pour que tu veuilles les combattre ? Et qu’est-ce que cela te rapportera d’avoir défendu les Français ?

— Mais, mon père, tous les jeunes gens s’en vont. Antoine Graff, que j’ai rencontré, a sa feuille de route…

— C’est un imbécile !

— Mais le fils du rabbin Zaccharias part aussi…

— Grand bien lui fasse !

— Demain il n’y aura plus en ville que les infirmes. Je serai seul, et l’on me montrera au doigt.

Le vieux Moïse soupira :

— Oui, tu as de l’amour-propre : tu as été élevé dans les écoles de France, où on raconte de grandes histoires sur l’honneur. Tout ça, vois-tu, Elias, et souviens t’en toute ta vie : ce sont des blagues ! Il n’y a d’honneur qu’à payer ce qu’on doit, et à faire face à ses échéances. En dehors de cela, tout est faux, crois-en ton père. Les légendes patriotiques sont inventées pour conduire les hommes à la boucherie en chantant la Marseillaise. Il n’y a là que des mots sonores avec lesquels on trompe l’humanité, dans l’intérêt des Souverains ou des États. Il ne faut pas se laisser prendre à ces artifices-là. On est dupe. Et, après, aucun des malins, qui ont poussé les autres en avant, et qui se sont soigneusement ménagés eux-mêmes, ne trouve une parole pour vous plaindre. J’ai vu le monde, je connais la vie. Défie-toi de l’enthousiasme. C’est ce qu’il y a de plus dangereux et de plus faux sur la terre.

Il y eut un silence, dans la cave toute sombre où le visage seul des deux hommes était rougi par la vacillante flamme de la chandelle. Le bruit de l’eau-de-vie, gouttant dans le baquet, au-dessous de la chantepleure du tonneau, se faisait seul entendre. Et les ténèbres froides qui enveloppaient Elias commençaient à calmer l’ardeur dont il brûlait en venant retrouver son père. Le vieux Moïse continua au bout d’un instant.

— Du reste, je comprends que tu sois ennuyé de rester seul ici, quand tous ceux que tu connais s’en vont. Tu partiras aussi. Mais tu as autre chose à faire que de risquer ta peau ou d’essayer d’endommager celle des autres. Il y a gros à gagner dans les fournitures. D’ici à peu de temps, tout le pays d’Alsace et de Lorraine va être envahi. Les armées auront de la peine à vivre… Les armées françaises, bien entendu, car les Allemands, qui sont vainqueurs, ne manqueront de rien. Il faut s’occuper de rassembler des vivres du côté de Châlons, vers Paris. Tu n’es pas majeur, tu ne dois donc rien à personne, et d’ailleurs les services que tu peux rendre seront cent fois supérieurs à ceux de ces nigauds qui vont se mettre un fusil sur l’épaule. Je veux te prouver ma confiance, et te donner les moyens de montrer ce que tu vaux. Viens ici, et éclaire moi…

Moïse alla dans un coin de sa cave. Il dérangea deux tonneaux, creusa, avec une bêche, un trou dans le sol et découvrit une caisse cerclée de fer. Il la souleva avec effort, prit dans sa poche un trousseau de clefs, ouvrit la serrure et montra à son fils l’intérieur plein de rouleaux soigneusement rangés. Il déchira le papier qui enveloppait un des rouleaux et en répandit le contenu dans la main de son fils. C’étaient des pièces de vingt francs.

— Il y a là, dit Moïse, quarante mille francs en or. Tu es vigoureux, tu vas emporter la caisse. Demain, dès la première heure, tu prendras le chemin de fer et tu partiras pour Troyes. Tu déposeras tes fonds chez Baradier, le banquier, et tu n’accepteras pas de billets de banque ni de traites en échange. Avant peu, l’or fera prime et tu bénéficieras de l’agio. Avec les capitaux que je mets à ta disposition, achète des moutons et des bœufs, et offre à l’intendance de lui fournir de la viande. Dans le désarroi où l’invasion va mettre la culture, les troupeaux se vendront à soixante-quinze pour cent de perte. Dans l’embarras où l’armée va se trouver pour vivre, les fournisseurs revendront avec cent pour cent de bénéfice. Comprends-tu l’affaire ? Marche sur ces données-là. Et tu feras plus, en contribuant à nourrir les troupes, que si tu tournais et virais en culotte rouge sous la conduite d’un stupide caporal. Toi aussi, tu vas partir pour défendre ton pays. Et ne manque pas de te rendre, ce soir, à la brasserie pour le crier bien haut.

— Mais si quelqu’un me demande dans quel corps je servirai, que répondre ?

— Tu diras : Je me dirige sur Rhetel. Là, on disposera de moi.

— Bien père.

— Prends la caisse par une des poignées, pour la monter au magasin.

— Laissez-moi faire.

Il saisit à deux bras le lourd coffre plein d’or, le chargea sur sa robuste épaule, et précédé par Moïse qui levait sa chandelle pour éclairer l’escalier, il emporta sans fléchir toute la fortune paternelle.

La double combinaison imaginée par Lichtenbach réussit, comme toutes les conceptions simples. Dans Metz assiégé et bondé de troupes, les denrées emmagasinées ne tardèrent pas à faire prime. Le sel que Moïse comptait vendre médiocrement lui procura une surprise. Il dépassa le sucre, comme valeur. Le manque de sel causa de vives souffrances aux soldats dégoûtés par la viande de cheval. L’eau-de-vie dûment baptisée fut aussi d’un bon rapport. Mais les bénéfices du père Moïse ne le consolaient pas d’être sans nouvelles de son héritier. La dernière lettre d’Elias, distribuée le soir de la bataille de Borny, annonçait l’arrivée du jeune homme à Paris. Il avait laissé trente mille francs en or dans la maison Baradier à Troyes, et se disposait à gagner Orléans, ne se jugeant pas en sûreté à Paris, qui allait infailliblement se trouver investi.

Il avait fait entrer cinq mille moutons dans la ville. Mais il ne croyait pas devoir continuer les affaires avec le gouvernement qui était « trop serré et trop regardant ». À partir de ce 14 août, plus un mot. Et dans ses nuits d’insomnie, quand il écoutait le canon de Saint-Julien ou de Plappeville qui tonnait à longs intervalles, le père Moïse songeait avec amertume que son fils était bien jeune, bien inexpérimenté, qu’il pouvait se laisser voler, et que la somme qu’il lui avait confiée représentait vingt ans de pérégrination sur les routes de Lorraine, à côté de la carriole et du cheval gris, pour acheter toutes les ferrailles de la province. Il avait cependant cette consolation de penser que son Elias ne prenait pas part aux terribles et sanglantes batailles dont l’annonce venait, douloureuse et désespérée à travers les avant-postes, jusque dans la ville assiégée. Il voyait ses voisins et ses pratiques passer la tête basse s’interrogeant avec inquiétude.

— Quelles nouvelles ? Avez-vous appris quelque chose sur votre fils ? Où est-il ? Pourvu que tous nos garçons ne soient pas morts !

Lui, au moins, pouvait répondre : je ne sais rien, tout en étant à peu près tranquille. Mais les autres ? Le père Graff surtout faisait peine. On crut qu’il allait devenir fou. Un soir, il s’était promené nu-tête, dans la ville, par un froid glacial, disant à tous ceux qu’il rencontrait : « Si Antoine ne revient pas, c’est moi qui l’aurai tué ! J’avais bien besoin de l’envoyer à la guerre ! Il n’avait pas l’âge. Il devrait être ici, près de moi. On s’est battu, tous ces temps-ci, autour de Paris. J’ai le pressentiment que mon fils est mort ! » Et il pleurait à chaudes larmes. On dût le ramener de force chez lui, où la petite Catherine épouvantée se serrait dans les jupes de sa mère. Moïse, en lui-même, se félicitait de la prudente détermination qu’il avait imposée à Elias et s’efforçait de gémir avec les autres sur les dangers courus par toute cette forte et si vaillante jeunesse donnée à la défense de la patrie.

Un soir, en rentrant chez eux, les habitants du quartier de la cathédrale trouvèrent des voitures d’ambulances dans les rues et des infirmiers installant des blessés chez les particuliers. Les hôpitaux encombrés n’avaient plus de lits disponibles. Tous les appartements vides avaient été réquisitionnés et, maintenant, l’autorité militaire s’adressait au patriotisme des messins pour loger les victimes de la dernière sortie. Chez Moïse, un capitaine des voltigeurs de la garde venait d’être apporté, et Graff recueillait un capitaine d’artillerie, M. de Trémont. En ramenant sa batterie des coteaux de Servigny, le jeune officier avait reçu une balle dans la cuisse.

Le souci de la santé de son blessé, les remèdes à lui donner, firent une heureuse diversion aux inquiétudes obsédantes du père d’Antoine. En voyant ce beau garçon, qui s’était battu héroïquement et qui, soigné avec sollicitude, allait guérir dans sa maison, Graff se reprit à espérer. Il se dit : Pourquoi mon fils, s’il est blessé, n’aurait-il pas la même chance que le capitaine de Trémont ? On a rapporté celui-ci de bien loin, avec son coup de feu dans la cuisse, et il ne s’en trouvera pas plus mal dans six semaines. Tous ceux qui sont touchés à la guerre ne meurent pas. Antoine reviendra je le sens maintenant. Et il se ranimait, il renaissait à l’espérance. Le capitaine, soutenu par Graff et sa femme, commençait à pouvoir quitter son lit, et après le dîner, le soir, il leur racontait ses expéditions en Algérie et au Mexique. Il expliquait à ses hôtes les raisons pour lesquelles la France avait le dessous, dans cette désastreuse campagne, attribuant tous les avantages des Allemands à leur organisation remarquable, et à la perfection de leur matériel.

— Voyez-vous, tout l’avenir de la guerre est dans l’outillage. Nous succombons devant les canons se chargeant par la culasse qui ont, dès la première rencontre, pris le dessus et marqué leur supériorité sur nos pièces rayées. L’effet moral subi par les troupes a été décisif. La première chose à faire, après la guerre, ce sera la mise à l’étude de bouches à feu nouveau modèle, et d’explosifs à puissance destructive formidable. La question des poudres sera capitale. Voilà quel devra être le but de nos efforts à nous autres artilleurs…

Il expliquait avec une remarquable clarté tout ce que la chimie moderne offrait d’éléments pour les combinaisons savantes qui devaient donner la victoire à celui des adversaires qui saurait le plus scientifiquement assurer le massacre et la mort. Et, dans le silence nocturne de la grande place de guerre assiégée par l’ennemi vainqueur, déjà les vaincus s’occupaient de préparer la revanche.

Le siège prit fin, et tous les braves soldats qui auraient défendu Metz jusqu’à la mort furent livrés vivants à l’ennemi. Les drapeaux conquis par la famine allèrent former des trophées de victoire en Allemagne. Paris tomba à son tour, puis les dernières armées de la France, refoulées à travers les neiges ensanglantées, moins lasses de mourir qu’épuisées de combattre, s’arrêtèrent à la voix du pays. Et de cet immense champ de bataille de deux cents lieues carrées, la clameur de triomphe des vainqueurs se mêla au cri de désespoir des vaincus. Peu à peu les nouvelles arrivèrent, de deuil pour les uns, de joie pour les autres. Bien des disparus, parmi les braves garçons qui étaient partis si ardents et si fiers, beaucoup de prisonniers hâves et tristes, de blessés souffreteux et épuisés.

Graff, un matin, dans sa salle à manger, prenait le café au lait avec sa famille et le capitaine de Trémont, resté en convalescence à Metz, lorsque la porte de la rue s’ouvrit en sonnant, puis un pas rapide ébranla les marches de l’escalier, et le père, la mère et la petite Catherine se regardèrent soudain en pâlissant. Ils n’échangèrent pas une seule parole, pendant qu’ils écoutaient tout tremblants cette montée hâtive, et comme joyeuse. Ils avaient tous été frappés par cette même pensée : celui qui accourt ainsi vers nous, depuis la porte sans rien demander à personne, qui entre en maître et grimpe quatre à quatre les marches familières, c’est Antoine ! Ils n’eurent pas le temps d’en penser davantage, la porte s’ouvrit, un grand gaillard barbu, noir, maigre, terrible, qu’ils ne reconnaissaient pas, mais dont les joues en un instant furent inondées de larmes, apparut devant eux :

— Mon père ! Catherine ! Maman !

Les Graff se levèrent fous de joie, car à la voix ils ne pouvaient plus se méprendre, et l’enfant tant pleuré, tant attendu, fut saisi, embrassé, caressé, au milieu des cris, des sanglots, des questions et des exclamations des parents, des servantes et du capitaine souriant devant ce tableau de famille. Enfin Antoine s’arracha aux étreintes des siens, et ses premiers mots furent ceux-ci :

— Mon Dieu ! que j’ai faim !

Il jetait, en parlant ainsi, des regards de naufragé sur le café au lait, sur le kouglouf. En un tour de main il fut installé, servi, bourré, si bien qu’il dut demander grâce. Alors les explications commencèrent, et les récits, coupés de questions : Qu’était devenu celui-ci ? Et celui-là, que lui était-il arrivé ? Ramenait-on le gros un tel ? Et des morts, et des blessés, et des disparus, le tout scandé des signes de croix des femmes, et des hélas ! des hommes. Lui, Antoine, après avoir combattu à Sedan, s’être échappé par Mézières, avait gagné les places du Nord, où avec Faidherbe il avait fait toute la campagne. Il y avait trois mois qu’il n’avait couché dans un lit. Mais il s’était battu à Pont-Noyelles, à Bapaume et à Saint-Quentin. Il avait eu la chance de ne rien attraper et revenait sergent-major, mais dégoûté du métier des armes pour le restant de sa vie. Son père lui dit :

— C’est fini, cette affaire-là ! Jamais plus tu ne recommenceras ! Notre malheureux pays est écrasé, il va falloir peut-être vingt ans pour remettre les choses en ordre. Ah ! mon pauvre Antoine que j’ai donc mal dormi pendant six mois ! Je puis dire que je n’ai pas eu une heure de tranquillité depuis que tu es parti ! Mais te voilà ! Tout est oublié !

Et alors les récits de recommencer. Le capitaine de Trémont interrogeait le jeune soldat sur les épisodes de la campagne du Nord, et Antoine ne tarissait pas sur les vertus du calme et inlassable Faidherbe, sur la bravoure de ses camarades, et sur les services rendus par un engagé volontaire, comme lui, François Baradier, le fils d’un banquier de Troyes, qui lui avait sauvé la vie, en l’arrachant aux mains des Prussiens de Manteuffel, le soir de Bapaume, dans une ferme incendiée par les obus, où il était cerné avec une douzaine de lignards.

— Il viendra vous voir, il me l’a promis, et vous apprécierez cet aimable et courageux garçon.

— Ton sauveur ! Il sera le bienvenu ! Mais laisse-moi te regarder. Mon pauvre enfant ! Qui t’aurait reconnu ! Tu as l’air d’un brigand ! Je t’aurais rencontré : tu m’aurais fait peur !

Toute la journée ce fut chez les Graff un défilé de parents et d’amis accourant féliciter la famille, admirer le revenant, écouter le centième récit de l’épisode du soir de Bapaume, et des chopes de bière, des verres de kirsch qui avaient porté au comble l’émotion de Graff, sobre à son ordinaire, mais ce jour-là, débridé et éperdu.