Georges Ohnet

LE MAÎTRE DE FORGES

1882

I

Par une claire journée du mois d’octobre 1880, un jeune homme, vêtu d’un élégant costume de chasse, était assis à la lisière d’un de ces beaux bois de chênes qui couvrent de leur ombre fraîche les premières pentes du Jura. Un grand chien épagneul marron, couché dans la bruyère à quelques pas de son maître, fixait sur lui ses yeux attentifs, semblant demander si on n’allait pas bientôt repartir.

Le chasseur ne paraissait pas disposé à reprendre de sitôt sa course. Il avait appuyé son fusil à un tronc d’arbre, jeté sur le revers du fossé son carnier vide, et, tendant le dos au soleil, le menton appuyé dans sa main, il laissait errer ses yeux sur l’admirable panorama qui se déroulait devant lui.

De l’autre côté de la route, au bord de laquelle il était arrêté, le long d’une futaie, s’étendait une taille de deux ans, dont les cépées clair-semées poussaient comme des îlots de verdure au milieu des fougères et des grandes herbes jaunes. Le terrain boisé, s’abaissant en pente douce vers la vallée, laissait apercevoir dans les prairies le bourg de Pont-Avesnes, dressant, au-dessus des toits rouges des maisons, le clocher d’ardoises, en forme d’éteignoir, de sa vieille église. À droite, le château, entouré de larges douves desséchées et plantées d’arbres fruitiers. L’Avesnes, un mince filet d’eau, que les habitants appellent ambitieusement « la rivière », étincelait comme un ruban d’argent entre les saules rabougris aux feuillages tremblants, qui se penchaient sur ses rives.

Plus loin l’usine, par les cheminées de ses hauts fourneaux, crachant une fumée rouge balayée par le vent, étendait ses noires murailles au bas de la colline, dont les assises de rochers étaient percées de larges trous servant à l’extraction du minerai. Au-dessus de ces excavations verdoyaient les vignes, qui produisent un petit vin blanc ayant un goût de pierre à fusil et qu’on vend couramment sous le nom de vin de Moselle. Le ciel, d’un bleu pâle, était inondé de lumière, une brume transparente comme un voile léger flottait sur les hauteurs. Une paix profonde s’étendait sur cette riante nature. Et l’air était si pur qu’à travers l’espace le bruit assourdi des marteaux de la forge montait de la vallée jusqu’à la forêt.

Engourdi par ce calme qui l’enveloppait, le jeune chasseur restait immobile. Peu à peu, le paysage avait cessé d’attirer ses yeux. Un sentiment de bien-être profond l’avait envahi, ses idées se perdaient dans un vague délicieux. Et il suivait en souriant sa pensée qui vagabondait dans les lointains du passé. Le soleil, tournant dans sa course, dorait les cimes rougissantes de la futaie ; une chaleur lourde montait des bruyères et le silence des bois devenait plus recueilli.

Il fut brusquement tiré de sa méditation. Un museau frais venait de se poser sur ses genoux, pendant que deux yeux aux regards humains lui adressaient une muette prière.

– Ah ! ah ! dit le jeune homme, tu t’ennuies, toi, mon bon vieux ? Allons, ne t’impatiente pas, nous repartons.

Et se levant avec un soupir, il remit son carnier en bandoulière, passa son fusil sous son bras, puis, traversant la route, il sauta un petit fossé et entra dans la taille.

Le chien marron battait déjà les grandes herbes. Tout à coup, il s’arrêta auprès d’un roncier, la patte haute, le cou replié, immobile comme s’il était changé en pierre. Sa queue s’agitait faiblement et, de ses yeux, il semblait appeler son maître. Celui-ci fit rapidement quelques pas. Au même moment, bondissant hors de son gîte, un grand lièvre déboula, montrant sa croupe jaune et filant comme une balle. Le jeune homme épaula son arme et fit feu avec précipitation. Quand la fumée du coup fut dissipée, il aperçut sans étonnement, mais avec ennui, son lièvre qui disparaissait dans le grand bois.

– Encore un de manqué ! murmura-t-il.

Et, se tournant vers l’épagneul qui l’attendait avec un air résigné : Quel malheur, hein ? Tu l’arrêtais si bien !

Au même moment, un coup de fusil éclata sous la futaie, à cent mètres du jeune chasseur. Puis, après une minute de silence, un bruit de pas se fit entendre dans le gaulis, les branches s’écartèrent et un vigoureux gaillard, vêtu d’une blouse de chasse en toile bleue, chaussé de grandes bottes et coiffé d’un vieux chapeau, apparut sur le bord du bois. D’une main, il tenait son fusil ; de l’autre, il portait, par les pattes de derrière, le lièvre qui venait de sortir si vivement de son gîte.

– Il paraît que vous avez été plus heureux que moi ? dit en souriant le jeune chasseur en se dirigeant vers le nouveau venu.

– Ah ! c’est vous qui avez tiré, monsieur ? dit l’homme à la blouse.

– Oui, et fort maladroitement, car cet animal m’est parti dans les jambes et je lui ai envoyé mon coup de fusil à vingt pas.

– En effet, ce n’est pas brillant ! reprit l’homme à la blouse avec ironie. Mais comment se fait-il, monsieur, que vous chassiez dans cette partie de la forêt ?

– Mais j’y chasse, dit le jeune homme avec un léger étonnement, parce que j’en ai le droit…

– Je ne le crois pas : ces bois appartiennent à M. Derblay, qui ne permet à qui que ce soit d’y mettre le pied.

– Ah ! ah ! le maître de forges de Pont-Avesnes ? reprit avec un peu de hauteur le jeune homme. Si je suis chez lui, c’est sans le savoir, et j’en suis tout à fait désolé. Je me serai égaré. Vous êtes sans doute le garde de M. Derblay ?

– Et vous-même, qui êtes-vous ? dit l’homme à la blouse, sans répondre à la question qui lui était posée.

– Je suis le marquis de Beaulieu, et je vous prie de croire que je n’ai pas l’habitude de braconner.

À ces mots, l’homme à la blouse rougit beaucoup, et s’inclinant avec déférence :

– Veuillez m’excuser, monsieur le marquis ; si j’avais su à qui j’avais affaire, je ne me serais pas permis de vous aborder et de vous demander des explications. Continuez votre chasse, je vous prie, c’est moi qui me retire.

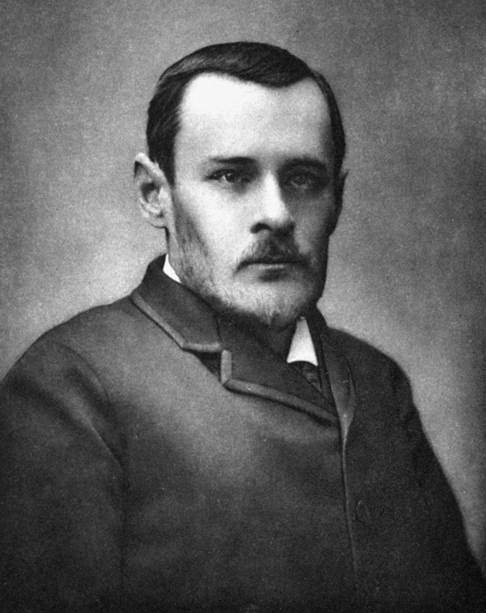

Pendant que son interlocuteur parlait, le jeune marquis l’observait plus attentivement. Sous son costume rustique, il avait bonne façon. Sa figure, encadrée d’une barbe noire, était belle et intelligente. Ses mains étaient fines et soignées. De plus, il venait de suspendre à son épaule un fusil d’une riche simplicité, comme seuls les armuriers anglais savent les faire.

– Je vous remercie, reprit froidement le marquis, mais je n’ai pas l’honneur de connaître M. Derblay. Je sais seulement que c’est un voisin incommode avec lequel nous avons de mauvais rapports. Je tiens absolument à ne pas tirer un seul coup de fusil de plus sur ses terres. Je suis depuis hier seulement à Beaulieu. Je connais mal le terrain, et mon amour de la chasse m’a entraîné hors de nos limites. Mais je n’y serai pas repris.

– Comme il vous plaira, monsieur le marquis, répondit doucement l’homme à la blouse. M. Derblay aurait été cependant très heureux, je m’en porte garant, de vous prouver en cette circonstance que s’il est voisin incommode, c’est bien malgré lui… Il a empiété sur le domaine de Beaulieu pour faire passer un chemin de fer minier… Soyez assuré qu’il le regrette et qu’il est prêt à vous dédommager comme il vous conviendra. Les limites entre deux voisins sont quelquefois incertaines, ajouta-t-il en souriant… Vous en faites l’expérience vous-même… Ne jugez donc pas M. Derblay sans le connaître… Vous regretteriez certainement plus tard votre sévérité…

– Vous êtes sans doute un ami du maître de forges ?… fit le marquis en regardant l’homme à la blouse, un de ses employés peut-être, car vous mettez à le défendre une chaleur…

– Toute naturelle, croyez-le, monsieur le marquis.

Et changeant brusquement la conversation :

– Mais vous ne paraissez pas avoir été très heureux, soit sur Beaulieu, soit sur Pont-Avesnes ? M. Derblay a la coquetterie de sa chasse. Et il serait fâché qu’on pût dire que vous êtes sorti de chez lui sans rien emporter. Veuillez prendre ce lièvre, que vous m’avez si obligeamment rabattu, et y joindre ces quatre perdreaux.

– Je ne puis accepter, répondit vivement le marquis. Gardez, je vous prie, vous me désobligeriez en insistant…

– Au risque de vous déplaire, j’insiste cependant, répondit l’homme à la blouse. Je mets ce gibier sur le revers du fossé. Libre à vous de l’y laisser. Ce sera autant de gagné pour le renard… J’ai l’honneur de vous saluer, monsieur le marquis…

Et, d’une seule enjambée, entrant dans le grand bois, il s’éloigna en allongeant le pas.

– Monsieur ! monsieur ! cria le marquis… Mais déjà le chasseur était hors de vue.

– Voilà une étrange aventure, murmura le jeune homme ; que vais-je faire ?

Une intervention inattendue mit fin à ses hésitations. L’épagneul marron s’était dirigé vers le fossé, et prenant avec précaution un perdreau dans sa gueule, il le rapportait à son maître. Le marquis se mit à rire et, caressant le chien :

– Tu ne veux pas que nous rentrions bredouille, à ce qu’il paraît ?

Et introduisant dans son carnier le lièvre et les quatre perdreaux, d’un pas un peu alourdi par cette charge inusitée, le jeune homme reprit le chemin du logis.

Le château de Beaulieu est une construction de style Louis XIII, qui se compose d’un corps principal et de deux ailes. Il a été construit en pierres blanches, piquées de briques. Les toits pointus des ailes sont surmontés de hautes cheminées sculptées, d’un très grand caractère. Une large terrasse, de cinq cents mètres de longueur, bordée d’une balustrade en grès rose, règne devant le château, et est disposée en parterre. On y descend par un perron, élevé de huit marches, dont le dessous forme grotte. Des guirlandes de fleurs grimpent le long de la rampe en fer ouvragé, offrant à la main de celui qui descend un appui parfumé.

Cette terrasse, exposée au midi, est, à l’arrière-saison, un lieu de promenade délicieux. La vue y est charmante. Le château, situé sur la colline qui fait face aux vignobles et aux carrières de Pont-Avesnes, est entouré d’un parc de trente hectares, qui descend en pente douce vers la vallée. L’usine de M. Derblay a bien un peu gâté la beauté du paysage et troublé le recueillement de la campagne. Mais, telle qu’elle est, l’habitation est encore des plus enviables.

Elle est cependant restée déserte pendant de longues années. Le marquis de Beaulieu, le père du jeune chasseur, s’étant trouvé à vingt ans, vers 1845, à la tête d’une superbe fortune, avait commencé à mener à Paris la vie à grandes guides. Pourtant, il venait, chaque année, passer trois mois à Beaulieu, au moment de la chasse. C’était fête alors pour l’aristocratie de la contrée. Et la fastueuse prodigalité du châtelain enrichissait le pays pour toute la saison d’hiver.

Lorsque la révolution de 1848 éclata, les vignerons de Pont-Avesnes, électrisés par les tirades socialistes de quelques meneurs, se mirent en tête de récompenser la généreuse assistance que leur donnait le marquis, en saccageant son château.

Armés de fusils, de faux et de fourches, sous les plis du drapeau rouge, ils montèrent à Beaulieu en braillant la Marseillaise. Ils enfoncèrent les grilles que le concierge refusait obstinément d’ouvrir. Et, se répandant dans le château, ils se mirent à piller, brisant ce qu’ils ne pouvaient emporter. Le plus avisé de la bande, ayant trouvé l’entrée des caves, du vol on passa à la ripaille. Les vins du marquis étaient de choix. Les vignerons les apprécièrent en connaisseurs. L’ivresse leur donna un retour de violences. Se répandant dans les serres qui étaient tenues avec un soin merveilleux, ces brutes se mirent à piétiner les fleurs, à briser les vases de marbre.

Une admirable Flore, de Pradier, se dressait dans un massif de verdure, sur un socle, au pied duquel murmurait une cascade, ruisselant dans une vasque de pierre. Un enragé allait balafrer à coups de faux la charmante figure, quand le plus ivre, pris d’un soudain accès de sensibilité, se plaça devant le chef-d’œuvre, déclarant qu’il était un ami des arts et qu’il planterait sa fourche dans le ventre du premier qui toucherait à la statue. La Flore fut sauvée.

Alors, pour se dédommager, les Pont-Avesnois songèrent à planter un arbre de la liberté. Ils déracinèrent dans le parc un jeune peuplier et, après l’avoir orné de loques rouges, ils vinrent, avec des hurlements de joie, le dresser au beau milieu de la terrasse.

Puis, ils descendirent vers le bourg et continuèrent leur orgie révolutionnaire en braillant jusqu’à la nuit. Le lendemain matin, une brigade de gendarmerie arrivait à Pont-Avesnes, et l’ordre était rétabli sans difficultés.

En apprenant cette échauffourée, le marquis commença par en rire. Ayant comblé les Pont-Avesnois de ses bienfaits, il lui paraissait tout simple qu’ils essayassent de lui faire du mal. Mais ce qui le fit sortir de son caractère, ce fut le récit de la plantation de l’arbre de la liberté sur la terrasse.

Pour le coup, la plaisanterie lui parut passer les bornes. Il envoya à son jardinier l’ordre de déraciner le jeune peuplier, de le scier en morceaux de mesure réglementaire et de le lui expédier à Paris pour son chauffage particulier. Il envoya cinq cents francs à l’ivrogne ami des chefs-d’œuvre, et fit déclarer aux Pont-Avesnois que, pour se venger de leur petite farce révolutionnaire, il ne remettrait de sa vie les pieds à Beaulieu.

Le bourg, pour qui cette mise en quarantaine équivalait à une perte d’au moins vingt mille francs par an, fit faire des tentatives de rapprochement par son maire, essaya d’une pétition signée par le conseil municipal. Rien ne fit. Le marquis ne pardonna pas l’arbre de la liberté, et le château de Beaulieu resta clos.

À la vérité, les séductions de l’existence parisienne étaient bien aussi pour quelque chose dans la résolution prise par le marquis. Le club, les théâtres, le sport et la galanterie le retinrent plus sûrement loin de Beaulieu que sa rancune contre ses paysans. Cependant, au bout de quelques années de cette vie d’agitations et de plaisirs, le marquis se trouva fort las de toutes ses folies, et, profitant d’une heure de sagesse, il se maria.

Sa jeune femme, fille du duc de Bligny, avait une âme tendre et un esprit calme. Elle adora le marquis et sut fermer les yeux sur ses faiblesses. Il était de ces charmants prodigues pour qui le plaisir est l’essence même de la vie, et qui ont la main et le cœur toujours ouverts : ne sachant pas résister à un désir de sa femme, mais capable de la faire mourir de chagrin, quitte à la pleurer amèrement après. Quand la marquise le grondait maternellement au lendemain d’une trop grosse folie, il lui baisait les mains avec des larmes dans les yeux, et lui disait : « Tu es une sainte ! » Et, le jour suivant, il recommençait.

La lune de miel des jeunes époux avait duré trois ans. C’était bien honnête pour un homme tel que le marquis. De leur mariage étaient nés deux enfants. Un fils et une fille. Octave et Claire grandirent, élevés par leur mère. L’héritier gravement, et de façon à devenir un homme utile. La fille délicatement, pour qu’elle fût le charme de l’existence de celui qu’elle viendrait à aimer. Bizarrerie de la création : le fils était la vivante image de sa mère, doux, tendre et gai ; la fille avait le caractère impétueux et ardent de son père. L’éducation peut assouplir la nature elle ne la change point. En avançant en âge, Octave devint l’aimable garçon qu’il promettait d’être. Claire fut la superbe et hautaine jeune fille que son enfance annonçait.

Cependant un compagnon leur arriva bientôt, amené par le malheur et le deuil. Le duc de Bligny, resté veuf fort jeune, avec un petit enfant, mourut misérablement sur la pelouse d’un champ de courses, les reins brisés par son cheval. Ce fils des preux, tué comme un jockey, ne laissait que peu de fortune. Son fils Gaston, au sortir de la cérémonie funèbre, fut conduit vêtu de noir chez sa tante la marquise, et n’en sortit plus.

Traité comme un troisième enfant, il grandit auprès d’Octave et de Claire. Plus âgé qu’eux, il portait déjà en lui le charme et l’élégance d’une race raffinée. Il avait été laissé à l’abandon par son père, dont la vie de dissipation se prêtait peu aux soins d’une surveillance suivie. Tantôt livré aux domestiques, qui le mêlaient à leurs intrigues de bas étage, tantôt emmené par le duc dans des parties fines, et indisposé par la nourriture irritante des restaurants, l’innocence de cet enfant, entre les débauches des laquais et les galanteries de son père, avait été mise à une rude épreuve.

Quand il fut amené à l’hôtel de Beaulieu, il était malingre au physique, triste et légèrement mauvais au moral. Dans l’atmosphère épurée de la vie de famille, il retrouva toutes les grâces, toutes les fraîcheurs de la jeunesse. À dix-neuf ans, ses études finies, il promettait d’être un charmant cavalier et un gentleman accompli. C’est à cette époque qu’il s’aperçut que sa cousine Claire, plus jeune que lui de quatre ans, n’était plus une petite fille.

Une transformation soudaine s’était opérée en elle. Comme un beau papillon sortant de sa chrysalide, Claire venait de s’épanouir dans toute la splendeur de sa radieuse nature de blonde. Ses yeux noirs brillaient d’un doux éclat, et sa taille, admirablement développée avait une élégance sans pareille. Gaston l’adora follement. Ce fut un coup de foudre. Il garda pendant deux ans son secret profondément enfermé au fond de lui-même.

Un grand malheur fut cause qu’il parla. Dans la douleur, les aveux sortent plus facilement du cœur. Le marquis de Beaulieu mourut subitement. Ce viveur disparut discrètement de la vie, à l’anglaise. Il ne fut pas malade, il cessa de vivre. On le trouva étendu dans son cabinet de travail. Il avait voulu feuilleter le dossier d’un procès qu’il engageait contre des collatéraux d’Angleterre. Ce travail inusité ne lui avait pas réussi.

Les médecins qui veulent tout déterminer avec précision et n’admettent pas qu’on se passe de leur opinion, même pour mourir, déclarèrent que le marquis avait succombé à la rupture d’un anévrysme. Les amis du club hochèrent la tête et dirent entre eux que cet excellent Beaulieu avait fini comme Morny, usé, brûlé par la grande vie. Il est certain qu’on ne mène pas impunément l’existence que le marquis menait depuis vingt-cinq ans.

De plus avisés pensèrent que la révélation faite par l’homme d’affaires à ce superbe gaspilleur d’argent, que son capital était dévoré jusqu’au dernier sou, l’avait aussi sûrement tué que si on lui avait logé une balle en plein cœur.

La famille du marquis ne s’occupa pas à rechercher les causes de cette mort foudroyante ; elle ne songea qu’à pleurer. M. de Beaulieu était aimé et respecté comme s’il eût été un époux et un père modèle. La marquise, silencieusement, mit toute sa maison en deuil et fit, à celui qu’elle avait adoré malgré ses fautes et qu’elle regrettait amèrement, des obsèques princières. Octave, désormais marquis de Beaulieu, et le duc de Bligny, son frère d’adoption, conduisirent le deuil, entourés par la plus vieille noblesse de France. Et le soir, quand ils rentrèrent dans l’hôtel sombre et muet, ils trouvèrent la marquise et Claire, vêtues de noir, qui les attendaient pour les consoler et les remercier de la lourde et douloureuse tâche qu’ils venaient de remplir. Puis la marquise s’enferma dans sa chambre avec son fils pour lui parler de l’avenir. Et Gaston alla avec Claire au jardin.

L’ombre descendait sous les grands arbres. C’était une belle soirée d’été, l’air était chargé du parfum des fleurs. Les deux jeunes gens marchaient lentement et sans parler autour de la pelouse. Ils suivaient l’un et l’autre leur pensée. D’un commun accord, ils s’arrêtèrent et s’assirent sur un banc de pierre. Un jet d’eau chantait dans le bassin de marbre à leurs pieds, et son murmure monotone berçait leur rêverie. Gaston, soudain, rompit le silence, et, parlant vite comme quelqu’un qui s’est trop longtemps contenu, il exprima à Claire, avec une profonde sensibilité, son chagrin d’avoir perdu l’homme excellent qui lui avait servi de père. Il y avait en lui une émotion qu’il était impuissant à contenir. Ses nerfs avaient été trop cruellement tendus toute la journée. Une faiblesse de tout son être le livrait à l’émotion poignante de l’heure présente. Et, malgré lui, ne pouvant retenir ses larmes, il se mit à sangloter.

Puis, laissant tomber sa tête alourdie dans les mains brûlantes de Claire, il s’écria :

– Va, je n’oublierai jamais ce que les tiens ont été pour moi. Quoiqu’il m’arrive dans la vie, tu me trouveras toujours près de toi. Je t’aime tant !

Et il répétait au travers de ses sanglots : « Je t’aime ! je t’aime !… »

Claire releva doucement la tête de Gaston, rougissant et presque honteux de son abandon, et le regardant profondément, avec un doux sourire :

– Moi aussi, je t’aime ! dit-elle.

Gaston, éperdu, poussa un cri : « Claire ! »

La jeune fille lui mit les mains sur les lèvres, et, avec la solennité d’un engagement, elle effleura d’un baiser le front du jeune duc. Puis, lentement, ils se levèrent, et appuyés l’un sur l’autre, ils reprirent en silence leur marche autour de la pelouse. Ils ne songeaient plus à parler. Ils écoutaient leur cœur.

Le lendemain, Octave de Beaulieu commença son droit et Gaston entra au ministère des affaires étrangères. Le gouvernement républicain cherchait alors à s’attacher les grands noms de l’aristocratie pour rassurer l’Europe, qui voyait avec des yeux inquiets la démocratie triomphante. Le jeune duc avait été attaché au cabinet de M. Decazes, et semblait promis au plus brillant avenir diplomatique.

Très lancé dans le monde, il y avait produit une vive sensation par l’élégance de sa tournure, la grâce de son visage et le charme de sa conversation. Recherché par les mères de famille, il était resté indifférent aux avances qui lui avaient été faites. Ses yeux étaient fermés à tout ce qui n’était point Claire. Et ses meilleures soirées étaient celles qu’il passait dans le petit salon de sa tante, à regarder sa cousine, travaillant la tête penchée sur sa broderie. La lumière faisait étinceler les boucles folles qui frisaient sur sa nuque ronde. Et Gaston restait silencieux et recueilli, dévorant des yeux ces cheveux d’or, qu’il eût voulu baiser dévotement. À dix heures, il prenait congé de la marquise, serrait fraternellement la main de Claire et s’en allait dans le monde, danser jusqu’au matin.

L’été, toute la maison s’envolait en Normandie, dans une propriété de la marquise ; car, fidèle à la rancune de son mari, celle-ci n’était point encore retournée à Beaulieu. Là, Gaston était complètement heureux : il courait les bois à cheval avec Octave et Claire, ivre d’air pur, tandis que la marquise fouillait les archives de la famille pour trouver de nouveaux documents relatifs au procès d’Angleterre.

Il s’agissait d’une somme considérable léguée à M. de Beaulieu par testament. Les Anglais avaient contesté le legs, et les sollicitors des deux parties, entrés dans la cause, comme des rats dans un fromage, s’enrichissaient en faisant durer les hostilités. Le procès que le marquis avait commencé par amour-propre, sa veuve l’avait continué par intérêt, car la fortune de M. de Beaulieu avait été gravement compromise par ses folies, et l’héritage d’Angleterre représentait le plus clair du patrimoine des deux enfants. La fortune personnelle de la marquise était belle et solide, mais suffisait seulement aux charges très lourdes de la vie commune. Madame de Beaulieu s’était donc faite plaideuse, quoiqu’elle eût horreur de la chicane, pour défendre la fortune de Claire et d’Octave. Et, plongée dans les paperasses, en correspondance continuelle avec les hommes de loi, elle était devenue d’une belle force sur le code de procédure.

Elle avait une confiance absolue dans l’issue du débat. Les siens prolongeaient sa sécurité, et Claire était considérée comme devant apporter deux millions à celui qui serait assez heureux pour lui plaire. Elle avait déjà été demandée en mariage, et par des prétendants de haute naissance et de grande fortune. Elle avait refusé. La marquise, inquiète, avait questionné sa fille, et Claire, sans hésiter, avait appris à sa mère qu’elle était fiancée au duc de Bligny.

Madame de Beaulieu avait été médiocrement satisfaite de ces accordailles. Outre qu’elle avait sur les mariages entre cousins des idées fort arrêtées, elle jugeait Gaston avec une pénétration singulière. Elle le voyait léger, passionné et inconstant, très capable d’aimer ardemment, incapable d’aimer fidèlement. Elle ne voulut cependant pas chercher à influencer sa fille. Elle connaissait le caractère étrangement ferme de Claire et savait que rien ne pourrait la décider à rompre un engagement librement contracté. De plus, au fond d’elle-même, la marquise était flattée d’une alliance qui faisait rentrer dans sa famille ce beau nom de Bligny qu’elle avait abandonné, elle, en se mariant. Elle fit donc bon accueil à son neveu, et, ne pouvant le traiter mieux qu’elle n’avait fait jusque-là, elle continua à voir en lui un véritable fils.

Sur ces entrefaites, le duc fut nommé secrétaire à l’ambassade de Saint-Pétersbourg. Et, d’un commun accord, on résolut de faire le mariage au premier congé que le jeune diplomate obtiendrait. Le premier congé fut donné au bout de six mois. Gaston arriva à Paris, mais pour huit jours seulement. Il était chargé d’une mission confidentielle que l’ambassadeur n’avait pas voulu livrer au hasard des dépêches chiffrées.

Huit jours ! Pouvait-on en conscience se marier en huit jours ? Ce n’était même pas un délai assez long pour que les bans fussent régulièrement publiés. Le jeune duc fut tendre pour Claire, mais avec une nuance de légèreté, qui contrastait avec sa pieuse tendresse d’autrefois.

Depuis son départ, Gaston avait fréquenté la société russe, la plus corrompue qu’il y ait au monde. Et il revenait avec des idées toutes particulières sur l’amour. L’expression de son visage même s’était modifiée comme les sentiments de son cœur. Ses traits s’étaient marqués et durcis. Il y avait comme une trace de débauche sur son front autrefois si pur. Claire ne vit pas, ou ne voulut pas voir ces changements. Elle avait voué au duc une tendresse inaltérable. Et puis elle avait confiance dans le gentilhomme et attendait. Les lettres, d’abord fréquentes, de Gaston, devinrent plus rares. C’étaient toujours des protestations passionnées. Il souffrait cruellement, à l’entendre, des retards apportés à son bonheur. Mais il ne parlait plus de revenir. Et deux ans s’étaient écoulés depuis son départ.

À la demande de sa fille, madame de Beaulieu avait fermé ses salons pendant les deux hivers qui venaient de s’écouler. La fiancée voulait vivre dans la retraite pour couper court aux sollicitations des prétendants qui ne se décourageaient pas. Octave continuait son droit, et la marquise se plongeait de plus en plus dans les paperasses de son interminable procès.

Quand le printemps revint, par un de ces caprices qui lui étaient familiers, Claire désira aller visiter cette terre de Beaulieu, que son père, pendant sa vie, avait mise en interdit. La marquise, incapable de résister à sa fille, et jugeant utile de la distraire, consentit à ce déplacement.

Et c’est ainsi que, par une belle journée d’octobre, le jeune marquis, tout fraîchement reçu licencié, avait été rencontré le fusil sur l’épaule, accompagné de son épagneul marron, dans les bois de M. Derblay.

II

À l’heure où le jeune marquis revenait lourdement chargé vers le château, madame de Beaulieu et Claire, assises dans le grand salon, jouissaient de la fin de cette belle journée. Par les larges portes-fenêtres ouvertes sur le perron, le soleil entrait à flots, faisant étinceler l’or bruni des cadres, entre les larges bordures desquels les ancêtres se dressaient souriants ou graves, dans leurs costumes de cérémonie. Le mobilier Louis XVI, en bois sculpté peint en blanc et rehaussé de filets vert d’eau, était recouvert d’une tapisserie au petit point représentant les métamorphoses d’Ovide. Un large paravent bas, tendu en velours de Gênes, entourait la bergère profonde dans laquelle la marquise était installée, tricotant avec une grande attention des capelines de laine pour les petits enfants du village.

Madame de Beaulieu avait alors dépassé la quarantaine. Son visage grave et doux était couronné par une chevelure déjà presque blanche, qui lui donnait un grand air de noblesse. Ses yeux noirs pleins de mélancolie semblaient encore humides des larmes secrètes qu’ils avaient versées. Mince et fluette, la marquise était de santé délicate, et prenait toutes sortes de précautions. Par cette chaude journée, un grand châle était étendu sur ses genoux, protégeant contre l’air vif ses petits pieds que, par une coquetterie persistante, elle chaussait de mules légères en satin noir.

Enfoncée dans un large fauteuil, la tête abandonnée sur le dossier de tapisserie, les mains pendantes et inertes, Claire, les yeux perdus dans le ciel, regardait, sans le voir, l’admirable horizon qui s’ouvrait devant elle. Depuis une heure elle était là, immobile, silencieuse, se laissant baigner par le soleil, qui faisait resplendir ses cheveux blonds comme une auréole de vierge.

Depuis quelques instants, la marquise regardait sa fille avec inquiétude. Un triste sourire avait erré sur ses lèvres, et, pour attirer l’attention de Claire, elle avait remué avec affectation la corbeille qui contenait ses pelotons de laine, accompagnant ce mouvement de : hem ! hem ! significatifs. Mais la jeune fille, insensible à ces appels indirects, était restée immobile, poursuivant sa pensée avec une ténacité implacable. La marquise, dépitée, posa alors son ouvrage sur la table et, se relevant dans sa bergère, elle dit avec un léger accent de gronderie :

– Claire… Claire…

Mademoiselle de Beaulieu ferma un instant les yeux, comme pour dire adieu à son rêve, et, sans bouger la tête, levant seulement jusqu’aux bras du fauteuil ses belles mains blanches :

– Ma mère ? répondit-elle.

– À quoi penses-tu ?

Claire resta un instant silencieuse. Un pli creusa son front. Puis, faisant un effort sur elle-même, d’un air calme :

– Je ne pensais à rien, mère, reprit-elle, cet air tiède m’avait engourdie… Pourquoi m’avez-vous appelée ?

– Pour que tu me parles, dit la marquise avec une nuance d’affectueux reproche, pour que tu ne restes pas ainsi muette et absorbée.

Il y eut un instant de silence. Claire avait repris sa pose abandonnée. La marquise, penchée en avant, avait rejeté son châle, sans souci de l’air frais. Mademoiselle de Beaulieu, se tournant lentement vers sa mère, lui montra son beau visage triste. Et, comme reprenant tout haut la suite des pensées qu’elle agitait auparavant tout bas :

– Combien y a-t-il de temps, fit-elle, que nous n’avons reçu de lettres de Saint-Pétersbourg ?

La marquise hocha la tête, semblant dire : Je savais bien de quoi il s’agissait. Et, d’une voix qu’elle tâchait de rendre calme :

– Il y a deux mois environ.

– Deux mois ! oui ! répéta Claire avec un douloureux soupir.

Pour cette fois la marquise perdit tout à fait patience ; se levant brusquement, elle vint s’asseoir près de la fenêtre, en face de sa fille, et, lui prenant la main :

– Mais voyons, pourquoi penser sans cesse à cela, et te torturer l’esprit ?

– À quoi voulez-vous que je pense, dit Claire avec amertume, sinon à mon fiancé ? Et comment ne me torturerais-je pas l’esprit, comme vous dites, pour trouver les motifs de son silence ?

– J’avoue, reprit la marquise, qu’il est difficile de l’expliquer. Le duc de Bligny, mon neveu, après avoir passé huit jours auprès de nous, l’an dernier, est reparti en promettant de revenir à Paris pendant l’hiver. Il a d’abord écrit que des complications politiques le retenaient à son poste. Puis, il a prétexté que, l’hiver étant fini, il attendait l’été pour rentrer en France. L’été est venu, mais le duc ne vient pas. Voici l’automne, et Gaston ne donne même plus de prétextes. Il ne prend pas seulement la peine de nous écrire. Admettons qu’il n’y ait de sa part que de la négligence. C’est déjà trop ! Ma fille, tout dégénère : les hommes de notre monde eux-mêmes ne savent plus être polis.

Et la marquise redressa sa tête blanche, qui lui donnait un air de ressemblance avec les grandes dames poudrées qui souriaient tout autour du salon, dans leurs beaux cadres de portraits de famille.

– Cependant, s’il était malade ? hasarda Claire, déjà entraînée à défendre celui qu’elle aimait. S’il était dans l’impossibilité de donner de ses nouvelles ?

– C’est inadmissible, reprit sans pitié la marquise, on nous aurait prévenues de l’ambassade. Sois sûre qu’il est en parfait état, qu’il est vermeil et joyeux et qu’il a conduit tout l’hiver le cotillon, dans la haute société de Saint-Pétersbourg.

Une crispation nerveuse altéra le visage de Claire. Elle pâlit, comme si tout le sang de ses veines avait reflué vers son cœur. Puis, s’efforçant de sourire :

– Il m’avait tant promis de venir passer l’hiver à Paris ; et je me faisais une si grande fête de me retrouver dans notre monde avec lui ! J’aurais triomphé de ses succès. Il se serait peut-être aperçu des miens. Il faut avouer, ma mère, qu’il n’est pas jaloux. Et cependant il aurait sujet de l’être. Partout où nous sommes allées, j’ai été fort entourée. Ici même, dans ce désert de Beaulieu, les adorations n’ont pas cessé, et jusqu’à notre voisin, le maître de forges, qui s’en mêle…

– M. Derblay ?

– M. Derblay, oui, ma mère. Dimanche, à la messe, – vous n’avez pas remarqué cela, vous êtes trop pieuse, – je lisais mes prières à côté de vous, mais, sans savoir pourquoi, je me sentais gênée. Une force plus puissante que ma volonté attirait mon attention. Malgré moi, je me détournai, je levai les yeux, et, dans l’ombre d’une chapelle, je vis M. Derblay incliné.

– Il priait.

– Non, ma mère, il me regardait. Nos yeux se rencontrèrent et je lus dans les siens comme une muette invocation. Je baissai la tête et m’efforçai de ne plus me tourner de son côté. À la sortie, je le trouvai sous le porche qui attendait. Il n’osa pas m’offrir l’eau bénite. Il s’inclina profondément, nous passâmes, et je sentis son regard qui me suivait. Il paraît que c’est la première fois de l’année qu’on le voit à la messe.

La marquise se leva, et retournant à sa bergère dans laquelle elle s’enfonça mollement :

– Eh bien ! cela lui comptera pour le salut de son âme, à ce garçon. Au lieu de te faire des yeux blancs, il devrait bien nous dédommager des empiétements auxquels il s’est livré sur nos limites. Je le trouve assez plaisant avec ses invocations muettes. Et il faut que tu sois bien désœuvrée pour t’occuper des soupirs de ce batteur de fer, qui nous rendra sourds un de ces matins avec ses marteaux.

– Ma mère, les hommages de M. Derblay sont respectueux, et je n’ai pas lieu de m’en plaindre. Je ne vous parle du maître de forges que parce qu’il fait nombre avec les autres. Enfin, le cœur de la femme est changeant, dit-on… Le duc n’est pas là pour défendre son bien… Et moi, le rôle de Pénélope, attendant perpétuellement le retour de celui qui n’arrive pas, pourrait finir par me lasser. Gaston devrait se dire tout cela… Mais il ne se le dit pas. Et je reste toute seule, patiente, fidèle…

– Et tu as bien tort ! s’écria la marquise avec vivacité. Moi, si j’étais à ta place…

– Non, ma mère, interrompit mademoiselle de Beaulieu avec une fermeté grave, je n’ai pas tort, et je n’ai aucun mérite à faire ce que je fais, car j’aime le duc de Bligny.

– Tu l’aimes ! reprit la marquise, ne pouvant dissimuler son irritation. Comme tu es toujours exagérée ! Faire d’une amitié d’enfance, un amour profond ; d’un lien de parenté, une chaîne indestructible ! Gaston et toi vous avez grandi l’un près de l’autre. Tu as cru que cette communauté d’existence devait se perpétuer et que tu ne pouvais pas être heureuse sans le duc… Folies que tout cela, mon enfant !

– Ma mère ! s’écria Claire.

Mais la marquise était lancée, et l’occasion qui lui était offerte de soulager son cœur était trop belle pour qu’elle la laissât échapper.

– Tu te fais de grandes illusions sur le duc. Il est léger, frivole. Il a, tu le sais, des habitudes d’indépendance qu’il ne pourra pas corriger. Et j’entrevois beaucoup de déceptions pour toi, dans l’avenir. Tiens ! Veux-tu le fond de ma pensée ? Je ne verrai pas sans inquiétude ce mariage se faire !

Claire s’était redressée. Une rougeur ardente montait à ses joues. Les deux femmes se regardèrent un instant sans parler. Il semblait que le premier mot qui allait être prononcé entre elles aurait une gravité exceptionnelle. Mademoiselle de Beaulieu ne put se contenir et, d’une voix tremblante :

– Ma mère, voilà la première fois que vous me parlez ainsi. Il semble que vous vouliez me préparer à apprendre une mauvaise nouvelle. L’absence du duc aurait-elle des motifs sérieux que vous me cachiez ? Est-ce que vous auriez appris ?…

La marquise eut peur en voyant l’émotion violente de sa fille. Elle comprit mieux que jamais combien était profond et solide l’attachement de Claire. Elle vit qu’elle s’était trop avancée. Et, faisant promptement retraite :

– Non, mon enfant, je ne sais rien, reprit-elle, on ne m’a rien dit. Je trouve même qu’on ne me dit pas assez. Et un silence si prolongé de la part de mon neveu m’étonne… En vérité, il me semble que Gaston pousse un peu bien loin la diplomatie !

Claire fut rassurée. Elle attribua la vive sortie de sa mère à un mécontentement qu’elle ne pouvait elle même s’empêcher de trouver légitime. Et, s’efforçant de reprendre sa sérénité :

– Allons, ma mère, encore un peu de patience… Le duc pense à nous, j’en suis sûre. Et de Saint-Pétersbourg il va nous faire la surprise d’arriver sans être attendu.

– Je le souhaite, ma fille, puisque tu le désires. En tous cas, mon neveu de Préfont et sa femme arrivent aujourd’hui. Ils viennent de Paris. Peut-être seront-ils mieux renseignés que nous.

– Tenez, voici Octave qui rentre par la terrasse avec maître Bachelin… dit vivement mademoiselle de Beaulieu en se levant avec précipitation, désireuse d’échapper à ce pénible entretien.

La jeune fille sortit du salon et s’avança en pleine lumière. Elle avait alors vingt-deux ans et était dans toute la splendeur de sa beauté. Sa taille élevée avait une élégance exquise. Et les bras, merveilleusement attachés à des épaules superbes, étaient terminés par des mains de reine. Ses cheveux d’or, noués sur le haut de la tête, laissaient voir une nuque ronde d’une blancheur rosée. Légèrement penchée en avant, les mains appuyées à la balustrade de fer du perron, effeuillant machinalement une des fleurs grimpantes qui s’y attachaient, elle se montrait la vivante incarnation de la jeunesse dans sa grâce et sa vigueur.

Madame de Beaulieu, pendant un instant, la couva des yeux avec admiration. Puis elle hocha la tête silencieusement et poussa un dernier soupir. Les pas des deux arrivants faisaient crier le sable de la terrasse et leurs voix parvenaient confusément jusqu’au salon.

Maître Bachelin était un petit homme de soixante ans environ, arrondi par l’inactivité forcée de sa vie de bureau. Le visage très rouge sous ses cheveux blancs, scrupuleusement rasé, vêtu de noir, avec un soupçon de manchettes retombant sur les mains, il était le type accompli du tabellion de l’ancien régime. Profondément attaché à ses nobles clients, disant : « madame la marquise » avec une onction de dévot, il soutenait les intérêts de la famille de Beaulieu par droit héréditaire. Les Bachelin étaient, de naissance, notaires des seigneurs du pays. Et le dernier de ces respectables officiers publics possédait avec orgueil, dans son étude, des chartes remontant à Louis XI sur lesquelles s’étalaient la signature rude et féodale du marquis Honoré Onfroy, Jacques, Octave, et le paraphe orné de lacs d’amour de maître Joseph-Antoine Bachelin, notaire royal.

Le retour des maîtres de Beaulieu dans leur château avait causé une joie profonde à l’excellent homme. Pour lui, ce fut une rentrée en grâce. Il avait gémi de l’absence de ses nobles clients. Et, les tenant enfin dans ce beau pays, il espérait leur voir reprendre l’habitude d’y venir passer tous les étés. Jaloux de faire apprécier son savoir, il s’était mis à la disposition de madame de Beaulieu, pour démêler les fils assez embrouillés du procès d’Angleterre. Et, depuis six semaines, il entretenait avec le sollicitor une correspondance active qui avait mis le feu à l’affaire. En un mois et demi, maître Bachelin avait fait plus de besogne que tous les conseils de la famille de Beaulieu en dix ans. Et, malgré les pronostics fâcheux que l’habile homme avait portés sur les résultats du débat engagé, la marquise était enchantée de son concours et stupéfaite de son ardeur. Elle avait discerné en lui un de ces serviteurs dévoués qui sont dignes d’être élevés au rang d’amis. Et elle le traitait en conséquence.

Maître Bachelin venant au château avait rencontré le jeune marquis à la grille du parc, et, le voyant lourdement chargé, lui avait de force pris son fusil, qu’il portait sous son bras gauche, serrant sous son bras droit une volumineuse serviette de cuir noir, bourrée de papiers.

– Eh ! comme vous voilà embarrassé de vos mouvements, mon pauvre monsieur Bachelin ! dit gaîment Claire au notaire, qui montait précipitamment les marches du perron, en essayant d’ôter son chapeau et en esquissant des révérences cérémonieuses.

– Veuillez agréer mes très humbles respects, mademoiselle. Comme vous le voyez, je réunis en ce moment les attributs du droit et de la force… Le code sous un bras et le fusil sous l’autre… Mais le fusil est sous le bras gauche… Cedant arma togæ ! Mille pardons, vous ne comprenez sans doute pas le latin, et je ne suis qu’un pédant.

– Ma sœur comprend au moins ce latin-là, fit en riant le marquis… Et vous êtes le meilleur homme du monde… Maintenant, rendez-moi mon fusil… Merci…

Et prenant son arme, Octave gravit le perron à la suite du notaire.

– Tu as fait bonne chasse, il me semble ! dit mademoiselle de Beaulieu en arrêtant son frère sur le seuil du salon et en soulevant le carnier qui pesait sur ses épaules.

– Je serai modeste et ne me parerai pas des plumes du paon… Ce gibier n’a pas été tué par moi.

– Et par qui donc ?

– Je n’en sais rien. Vraiment !… appuya le marquis en voyant sa sœur faire un geste d’étonnement. Imagine-toi que je m’étais égaré sur les terres de Pont-Avesnes, quand j’ai rencontré un autre chasseur qui m’a fait des observations et m’a demandé qui j’étais, se montrant assez raide de formes et assez vif de ton. Mais aussitôt qu’il a su mon nom, il est devenu non seulement conciliant mais même aimable et m’a fait prendre, presque de force, ce qu’il avait dans son carnier.

– Voilà qui est singulier, dit mademoiselle de Beaulieu. Cet homme a-t-il voulu se moquer de toi ?

– Ma foi non, je ne le crois pas ; il semblait plutôt avoir à cœur de m’être agréable… Et, sa politesse faite, il s’est sauvé à toutes jambes pour m’ôter les moyens de la refuser.

– Monsieur le marquis veut-il me permettre de lui poser une question ? dit maître Bachelin, qui avait écouté ce récit avec attention.

– Faites, je vous prie, mon cher maître.

– Eh bien ! comment était le chasseur en question ?

– Un grand gaillard, très brun, coiffé d’un vieux feutre gris et vêtu d’une blouse.

– Ah ! ah ! C’est bien cela ! fit le notaire à voix basse. Je suis, monsieur le marquis, à même de vous renseigner sur votre donateur mystérieux. C’est tout simplement M. Derblay.

– M. Derblay ? s’écria le marquis, affublé d’une blouse, comme un paysan et coiffé d’un chapeau défoncé comme un contrebandier ? Impossible !

– N’oubliez pas, monsieur le marquis, reprit maître Bachelin avec un sourire, que nous sommes, nous autres, des chasseurs rustiques. Moi qui ai la prétention de me montrer vêtu décemment, dans la vie ordinaire, si vous me rencontriez en chasse, au coin d’un bois, je vous ferais peur. C’est M. Derblay, soyez-en sûr. Et si je ne le reconnaissais au portrait que vous venez de tracer de lui, et qui est frappant, l’offre aimable qu’il vous a faite suffirait pour dissiper mes doutes. C’est bien lui !

– Alors ! Je suis gentil, moi ! Je lui ai dit, en parlant de lui-même, qu’il était un voisin incommode… et toutes sortes d’autres choses désobligeantes. Mais il va falloir que j’aille lui faire des excuses !

– Vous n’aurez pas à prendre cette peine, monsieur le marquis, et si vous voulez annoncer ma visite à madame votre mère, je vais, devant elle, vous donner connaissance de certains faits, qui modifieront, j’en suis certain, l’opinion que vous vous êtes faite de M. Derblay.

– Ma foi, je ne demande pas mieux, fit Octave en se débarrassant de son harnais de chasse. Ce maître de forges a l’air d’un aimable compagnon.

Tout en parlant, le marquis était entré dans le salon, s’était approché de madame de Beaulieu, et lui ayant baisé respectueusement la main :

– Maître Bachelin est là, ma mère, et voudrait vous voir.

– Que n’entre-t-il ? dit la marquise avec vivacité. Voilà dix minutes que je vous entends bavarder sur le perron. Bonjour, mon cher Bachelin…

Et comme le notaire se courbait, autant que sa taille replète pouvait le lui permettre.

– M’apportez-vous de bonnes nouvelles ? ajouta la marquise.

La figure de Bachelin changea d’expression. De souriante qu’elle était, elle devint soucieuse. Et éludant la question que sa noble cliente lui posait, le notaire répondit d’un ton sérieux :

– Je vous apporte des nouvelles, oui, madame la marquise…

Et comme s’il eût été pressé de passer à un autre ordre d’idées :

– Je suis allé ce matin à Pont-Avesnes et j’ai vu M. Derblay. Toutes les difficultés qui se sont élevées entre vous et lui, au sujet de vos limites communes, sont aplanies. Mon honorable ami accepte toutes les conditions qu’il vous plaira de dicter. Il est heureux de se mettre à votre discrétion.

– Mais, s’il en est ainsi, dit madame de Beaulieu avec un léger embarras, nous n’avons pas de conditions à dicter. Du moment qu’il n’y a pas de lutte, il n’y a ni vainqueur ni vaincu. L’affaire sera soumise à votre arbitrage, mon cher Bachelin. Et tout ce que vous ferez sera bien fait.

– Voilà une résolution qui m’enchante, et je suis heureux de voir la paix rétablie entre l’usine et le château. Il n’y a donc plus qu’à signer les préliminaires. Dans ce but, M. Derblay a l’intention de se présenter à Beaulieu avec sa sœur, mademoiselle Suzanne, pour vous offrir ses hommages, madame la marquise, si toutefois vous daignez l’y autoriser…

– Certainement ! Qu’il vienne ! Je serai très contente de le voir enfin, ce cyclope qui noircit toute la vallée… Ah, çà ! mais je suppose que ce n’est pas seulement ce traité de paix qui gonfle ainsi votre portefeuille, dit madame de Beaulieu en montrant la serviette du notaire. Vous m’apportez sans doute quelques documents nouveaux pour notre procès d’Angleterre ?

– Oui, madame la marquise, oui, reprit Bachelin avec un trouble plus accentué. Si vous voulez bien, nous allons parler affaires…

Et, d’un coup d’œil suppliant, le notaire montrait à la marquise son fils et sa fille. Madame de Beaulieu comprit. Une vague inquiétude lui serra le cœur. Qu’avait donc de si grave à lui apprendre son homme de confiance, que le huis-clos lui parût nécessaire ? Mais c’était une femme résolue que la marquise. Son hésitation fut de courte durée. Et se tournant vers son fils :

– Octave, dit-elle, vois donc si les ordres ont été donnés pour qu’on aille au chemin de fer chercher nos cousins qui arrivent à cinq heures.

À ces mots, Claire leva la tête. Son frère tressaillit. L’intention de la marquise était évidente. Elle prenait un prétexte pour éloigner son fils. Il y avait entre ces trois êtres, qui se chérissaient si tendrement, une préoccupation mystérieuse qu’ils essayaient de se cacher mutuellement. Claire et le marquis, sans faire de questions, adressèrent à leur mère un sourire, et s’éloignèrent chacun dans une direction opposée.

Mademoiselle de Beaulieu lentement descendit sur la terrasse. La pensée que Bachelin apportait des nouvelles du duc de Bligny lui était soudainement venue. Et, profondément émue, sentant ses idées tournoyer dans son esprit sans qu’elle pût en fixer une seule, elle marchait sous les grands arbres, n’ayant plus la notion du temps, livrée à un trouble profond.

Dans le salon, la marquise et Bachelin étaient restés en présence. Le notaire ne faisait plus d’efforts pour donner à son visage une expression souriante. Il était maintenant grave et recueilli. Madame de Beaulieu resta un moment silencieuse, comme si elle eût voulu jouir jusqu’à la dernière minute de la tranquillité qu’elle avait encore ; puis, prenant sa résolution :

– Eh bien ! mon cher Bachelin, qu’avez-vous à m’apprendre ?

Le notaire secoua tristement sa tête blanche.

– Rien de bon, madame la marquise, répondit-il. Et c’est pour moi, vieux serviteur de votre famille, un sujet de vive affliction. Le gain du procès engagé, de son vivant, par feu M. le marquis de Beaulieu, votre époux, contre ses collatéraux d’Angleterre, est gravement compromis.

– Vous ne me dites pas toute la vérité, Bachelin, interrompit la marquise. S’il y avait encore une lueur d’espoir, vous ne seriez pas si abattu. Parlez, je suis forte, je puis tout entendre. Les tribunaux anglais ont décidé ? Le procès est perdu ?…

Le notaire n’eut pas le courage de répondre. Il fit un geste qui équivalait au plus désolé des aveux. La marquise se mordit les lèvres, une larme brilla au bord de ses cils, aussitôt séchée par le feu qui lui montait au visage. Bachelin consterné se mit à marcher à pas pressés dans le salon. Il avait oublié tout respect. Il ne se souvenait plus du lieu révéré où il se trouvait. Et entraîné par son émotion, gesticulant comme lorsqu’il étudiait une affaire dans son cabinet, il disait :

– La cause avait été mal engagée ! Ces sollicitors sont des ânes ! Et avides ! Ils vous écrivent une lettre, c’est tant… Vous leur répondez, ils lisent la réponse, c’est tant… Si le marquis m’avait demandé conseil encore ! Mais il était à Paris. Et son avoué l’a mal dirigé… Encore des ânes, ces avoués de Paris ! Des gaillards qui ne savent que pousser au papier timbré !

Il s’arrêta brusquement, et frappant dans ses mains : Voilà un coup terrible pour la maison de Beaulieu !

– Terrible, en effet, dit la marquise, et qui entraîne la ruine de mon fils et de ma fille. Il ne faudra pas moins de dix années d’économies pour que sur ma fortune je rétablisse nos finances…

Bachelin avait cessé d’arpenter le salon. Son calme était revenu, et maintenant, il écoutait madame de Beaulieu avec un respect attendri. Il savait que la perte du procès était irrémédiable. Il venait de recevoir le jugement. Et aucun recours, aucun appel n’étaient possibles. La dédaigneuse incurie du marquis avait permis à ses adversaires de prendre de sérieux avantages, et désormais la lutte était insoutenable.

– Un malheur arrive bien rarement seul, reprit la marquise. Vous devez avoir d’autres mauvaises nouvelles à me faire connaître, Bachelin. Pendant que j’y suis, dites-moi tout, ajouta madame de Beaulieu avec un sourire résigné. Je ne crois pas pouvoir être plus gravement atteinte que je ne le suis.

– Je voudrais partager cette confiance, madame la marquise. Ce que j’ai encore à vous apprendre ne me paraîtrait pas si pénible. Mais je connais la délicatesse de votre cœur et je crains que des deux malheurs ce soit la perte d’argent qui vous paraisse le moins sensible…

La marquise pâlit, et une agitation extrême s’empara d’elle. Elle pressentit ce que son homme de confiance allait lui dire, et, incapable de se contenir :

– Vous avez des nouvelles du duc de Bligny ? s’écria-t-elle.

– J’avais été chargé par vous, madame, de m’enquérir des faits et gestes de monsieur votre neveu, dit le notaire avec une nuance de dédain bien caractéristique chez ce fervent adorateur de l’aristocratie. J’ai suivi de point en point vos instructions. Et voici les renseignements qui m’ont été transmis : M. le duc de Bligny est à Paris depuis six semaines.

– Depuis six semaines ! répéta la marquise avec stupeur. Et nous l’ignorions !

– Monsieur votre neveu se serait bien gardé de vous le faire savoir…

– Et il n’est pas venu ! Et il ne vient pas encore, connaissant le revers qui nous atteint ! Car il le connaît, n’est-il pas vrai ?

– Il l’a connu, madame la marquise, et des premiers !

Madame de Beaulieu fit un geste de douloureuse surprise. Et avec un accent de profonde affliction :

– Ah ! vous avez raison, Bachelin, voici qui me touche plus cruellement que la perte d’argent. Le duc nous abandonne. Il n’est pas venu et ne viendra pas, j’en avais le pressentiment. Ce qu’il voulait de nous, c’était une fortune. La fortune a disparu, le fiancé s’éloigne. L’argent c’est le mot d’ordre de cette époque vénale et cupide. La beauté, la vertu, l’intelligence, tout cela ne compte pas ! On ne dit plus : place au plus digne, on crie : place au plus riche ! Or, nous voilà presque pauvres, on ne nous connaît plus !

Bachelin avait écouté avec tranquillité la violente apostrophe de cette mère ulcérée. Malgré lui, le notaire ne pouvait dissimuler un secret contentement. Il était redevenu très rouge, et frottait machinalement ses mains derrière son dos.

– Madame la marquise, dit-il, je crois que vous calomniez notre époque. Certes les idées positives y dominent et la cupidité naturelle à l’espèce humaine a fait de notables progrès. Mais il ne faut pas condamner en bloc tous nos contemporains. Il y a encore des hommes désintéressés, pour qui la beauté, la vertu et l’intelligence sont des biens qui font une femme enviable entre toutes. Je ne dis pas que, de ces hommes-là, j’en connaisse beaucoup. Mais j’en connais au moins un. Et, en l’espèce, un seul suffit.

– Que voulez-vous dire ? demanda la marquise, étonnée.

– Simplement ceci, poursuivit le notaire, qu’un galant homme de mes amis n’a pu voir mademoiselle de Beaulieu sans en devenir éperdument épris. La sachant engagée avec le duc, il n’aurait point osé faire connaître ses sentiments. Mais qu’il la sache libre, et il parlera, si vous daignez l’y autoriser.

La marquise regarda fixement Bachelin.

– C’est de M. Philippe Derblay qu’il s’agit, n’est-il pas vrai ?

– Oui, madame la marquise, de lui-même, répondit hardiment le notaire.

– Je n’ignore point les sentiments que ma fille a inspirés au maître de forges, reprit la marquise. Il ne les cache pas. Pas assez même !

– Ah ! c’est qu’il aime mademoiselle Claire, et sincèrement, lui ! reprit avec feu le notaire… Mais vous ne connaissez pas assez complètement M. Derblay, madame la marquise, pour pouvoir le juger à sa valeur.

– Je n’ignore pas qu’il est fort estimé dans le pays… Mais vous, mon cher Bachelin, vous êtes lié avec sa famille ?

– J’ai vu naître M. Philippe et sa sœur, mademoiselle Suzanne. Leur père voulait bien m’appeler son ami… Ceci vous explique, madame la marquise, l’audace avec laquelle je viens de vous faire connaître les sentiments de M. Derblay. J’espère que vous voudrez bien me la pardonner. À mes yeux, mon client n’a qu’un seul défaut : son nom, qui s’écrit en un seul mot, sans apostrophe. Mais, en cherchant bien, qui sait ? La famille est fort ancienne. Sous la Révolution, les honnêtes gens se serraient les uns contre les autres, les lettres ont bien pu en faire autant.

– Qu’il garde son nom tel qu’il est, dit tristement la marquise. Il le porte en homme d’honneur, et, dans le temps où nous vivons, cela suffit. Regardez le duc le Bligny qui s’éloigne de Claire ruinée, puis voyez M. Derblay qui recherche une fille pauvre, et dites-moi, du noble ou du roturier, quel est le gentilhomme !

– M. Derblay serait bien heureux, madame, s’il vous entendait.

– Ne lui répétez rien de ce que je viens de vous dire, interrompit gravement la marquise ; mademoiselle de Beaulieu ne reçoit de générosités de personne. Et avec le caractère que je lui connais, il est probable qu’elle mourra fille. Plaise à Dieu, mon ami, que le double coup qui va la frapper la trouve forte et résignée !

Le notaire resta un moment interdit. Puis, avec une émotion qui faisait trembler sa voix :

– Quoi qu’il advienne, madame la marquise, souvenez-vous que M. Derblay serait le plus heureux des hommes, s’il lui était jamais permis d’espérer. Il attendra, car lui non plus n’est pas de ceux dont le cœur change. J’entrevois dans ces événements bien des chagrins pour nous tous, car vous permettrez, n’est-ce pas, à un vieux serviteur tel que moi, de se compter parmi ceux qui sont destinés à souffrir de vos tourments. Maintenant, s’il m’était permis de donner un conseil, je vous engagerais à ne rien dire à mademoiselle de Beaulieu. Le duc de Bligny fera peut-être un retour sur lui-même. Et puis il sera, pour mademoiselle Claire, toujours temps de souffrir.

– Vous avez raison. Quant à mon fils, je dois lui apprendre le malheur qui le frappe.

Et, marchant jusqu’au perron, la marquise, d’un geste, appela le jeune homme qui, assis sur la terrasse, attendait patiemment la fin de la conférence.

– Eh bien ! dit-il avec gaîté, la séance est-elle levée ? Ou bien m’appelez-vous pour que je siège avec vous ?

– Je veux en effet, répondit doucement la marquise, te faire connaître des nouvelles graves et qui me causent une vive affliction.

Le marquis devint sérieux en un instant et, se tournant vers sa mère :

– De quoi s’agit-il donc ?

– Mon fils, maître Bachelin a reçu une communication définitive de notre représentant judiciaire en Angleterre.

– Au sujet du procès ?

– Oui.

Octave s’approcha de la marquise et lui prenant affectueusement la main :

– Eh bien ? dit-il, il est perdu ?

La marquise stupéfaite, en constatant avec quel sang-froid le marquis acceptait cette désastreuse nouvelle, regarda Bachelin, comme pour lui demander une explication. Mais voyant le notaire rester impassible, elle reporta ses regards sur son fils.

– Mais tu le savais donc ? interrogea-t-elle, en respirant plus à l’aise, comme soulagée par la calme résignation du marquis.

– Je ne le savais pas absolument, répondit le jeune homme. Mais je m’en doutais. Je ne voulais rien vous dire ; j’ai respecté vos illusions, mais j’étais parfaitement convaincu que ce procès était insoutenable. Aussi, depuis longtemps, suis-je préparé à sa perte. Je ne la redoutais que pour ma sœur, dont la dot était en jeu. Mais il y a un moyen très simple d’arranger les choses. Vous lui donnerez la part que vous me réserviez dans votre fortune. Et, quant à moi, soyez sans inquiétude, je me tirerai d’affaire tout seul.

À ces généreuses paroles, la marquise rougit d’orgueil. Et se tournant vers le notaire :

– De quoi me plaindrai-je, dit-elle, ayant un pareil fils ! Et tendant les bras au marquis, qui souriait doucement :

– Tu es un brave enfant ! Viens que je t’embrasse !

– Je n’ai pas de mérite, dit le marquis avec émotion, j’aime ma sœur et je ferai tout pour qu’elle soit heureuse. Et pendant que nous sommes en train de parler de choses tristes, est-ce qu’à votre avis le silence de notre cousin de Bligny ne se rattache pas à ce procès perdu ?

– Tu te trompes, mon enfant, dit vivement la marquise, en faisant un geste comme pour retenir le marquis… Et le duc…

– Oh ! ne craignez rien, ma mère, interrompit Octave avec une dédaigneuse hauteur, si Gaston hésitait à tenir ses engagements, maintenant que mademoiselle de Beaulieu ne se présente plus à lui avec un million dans chaque main, nous ne sommes pas gens, je crois, à l’aller prendre au collet pour le forcer à respecter sa parole. Et j’estime, en ce cas, que si le duc de Bligny n’épouse pas ma sœur, ce sera tant pis pour lui et tant mieux pour elle.

– Bien, mon fils, s’écria la marquise.

– Bien, monsieur le marquis, appuya Bachelin. Et si mademoiselle de Beaulieu n’est plus assez riche pour tenter un coureur de dot, elle sera toujours assez parfaite pour séduire un homme de cœur.

D’un coup d’œil, la marquise imposa silence à Bachelin. Et celui-ci, heureux de voir finir aussi favorablement une crise qui lui semblait devoir être terrible, ayant présenté ses civilités à ses nobles clients, prit de toute la vitesse de ses vieilles jambes le chemin de Pont-Avesnes.

III

C’était bien M. Derblay, ainsi que l’avait affirmé Bachelin, que le marquis de Beaulieu avait rencontré dans les bois de Pont-Avesnes, vêtu comme un braconnier. Laissant Octave l’appeler à grands cris, il s’était élancé à travers bois, piquant droit devant lui, insensible aux coups de fouet des branches et aux arrachements des épines. Il riait nerveusement, murmurant des mots entrecoupés d’exclamations, joyeux profondément du hasard qui l’avait rapproché de celle qu’il adorait, de loin et en rêve, comme une jeune reine entrevue.

Il descendait la côte qui mène à la vallée, dévorant le terrain avec ses longues jambes, inconscient de la vitesse de sa marche qui lui mettait des gouttes de sueur au front. Il allait suivant sa pensée qui volait rapide et ailée. Lorsque le marquis saurait à qui il avait eu affaire, car il finirait certainement par le savoir, il aurait de la gratitude pour le procédé courtois dont son voisin incommode, disait-il, avait usé envers lui. Et qui sait ? il s’ensuivrait peut-être un rapprochement. Et il verrait de près cette adorable Claire, dont le doux visage souriait perpétuellement dans son souvenir. Il lui parlerait. À cette idée un nuage passait devant ses yeux. Il lui semblait que les paroles s’étrangleraient dans sa gorge, et qu’il resterait muet devant elle, comme anéanti par l’émotion. Alors il irait se réfugier dans quelque coin sombre du salon et de là il la regarderait à son aise, il se perdrait dans sa contemplation, et il serait heureux !

Heureux ! Et comment ? À quoi pouvait le mener cette folle tendresse ? À assister plus intimement au mariage de celle qu’il désirait avec passion. Car il était certain que le duc de Bligny reviendrait. Comment un homme aimé d’une telle femme, eût-il été assez fou pour la dédaigner ? Et si ce n’était le duc, ce serait un autre prétendant qui se présenterait, un brillant gentilhomme, qui n’aurait qu’à paraître et à se nommer pour être accueilli à bras ouverts. Tandis que lui, le roturier, il serait éconduit avec une dédaigneuse froideur.

Une profonde tristesse descendait en lui à cette pensée. Et ses forces, comme détendues, s’alanguissaient. Il ne courait plus maintenant vers Pont-Avesnes, filant comme un grand fauve sous la futaie. Il cheminait à pas lents, arrachant machinalement des feuilles aux branches, et les froissant entre ses doigts. Quel malheur était le sien de ne pouvoir aspirer à la possession de cette créature idéale ! Et, pensif, il s’était arrêté au pied d’un chêne. Debout, le dos appuyé au tronc d’arbre, sans penser à s’asseoir, il restait là à songer, le visage grave et pâle, les yeux mouillés par une angoisse cruelle.

Il repassait dans son souvenir ce qu’il avait déjà fait dans la vie, et il se demandait si la tâche accomplie par lui ne le rendait pas digne de tous les bonheurs. Après de très brillantes études, il était sorti le premier de l’École Polytechnique et avait choisi le service des mines. Au moment où il venait d’être nommé ingénieur, la guerre avait éclaté. Il avait alors vingt-deux ans. Sans une hésitation, il était allé se faire enrôler comme volontaire et était parti dans un régiment de l’armée du Rhin. Il avait assisté aux sanglants revers de Frœschwiller, et était revenu au camp de Châlons, avec les débris du premier corps d’armée. Puis il avait participé à la désastreuse marche sur Sedan, et s’était vu, le soir de la bataille, prisonnier de guerre et gardé à vue par les uhlans prussiens. Mais il n’était pas d’un caractère à se laisser prendre ainsi, et, rampant dans l’obscurité, il avait profité de la nuit pour traverser les lignes allemandes. Entré en Belgique, il n’avait pris que le temps de gagner Lille, et là avait été incorporé dans un des régiments qui se formaient.

La guerre avait continué. Il avait vu lentement et sûrement l’invasion s’étendre sur le pays comme une mortelle gangrène. Distingué par le général Faidherbe, il avait fait, auprès de lui, la campagne du Nord. Blessé d’un coup de feu à Saint-Quentin, il était resté pendant six semaines à l’hôpital, entre la vie et la mort, et s’était réveillé de son long engourdissement pour frémir, en apprenant que Paris était aux mains de la Commune.

Sa convalescence lui avait épargné la triste obligation de faire le coup de feu contre des Français. Et il s’était dirigé vers la maison paternelle, souffrant encore de sa blessure, mais portant sur la poitrine le ruban de la Légion d’honneur, qui lui avait été apporté par son général lui-même sur son lit d’hôpital.

Une douleur plus vive que toutes celles qu’il avait subies en si peu de temps l’attendait au logis. Il avait trouvé la maison en deuil. Sa mère venait de mourir, laissant privée de ses soins la petite Suzanne, âgée seulement de sept ans. M. Derblay, forcé de partir par d’immenses affaires qui réclamaient sa présence, avait laissé sa fille seule, sous la garde de serviteurs dévoués. L’arrivée de Philippe avait causé un redoublement de douleur et de larmes. La petite Suzanne s’était attachée à son frère avec la tendresse convulsive d’une enfant livrée à l’effarement de l’abandon. Elle se serrait contre lui, comme un pauvre petit être faible, qui demande appui et secours. Philippe, cœur simple et tendre, avait adoré cette enfant qui avait si grand besoin d’affection et qui en trouvait si peu entre un père tout entier aux affaires et des domestiques fidèles, mais incapables de ces tendresses délicates, qui sont plus nécessaires que les soins matériels mêmes à la vie des enfants et des femmes.

Il avait fallu cependant s’éloigner et reprendre le collier de travail. Ce départ avait été pour Suzanne une déchirante douleur. Les adieux que lui faisait son frère renouvelaient pour l’enfant les désespoirs qui l’avaient accablée quand elle avait perdu sa mère.

Mais la destinée avait décidé que la séparation ne serait point longue. Six mois plus tard, M. Derblay, foudroyé par l’excès du travail, mourait à son tour, et Philippe et Suzanne étaient désormais seuls dans la vie.

Des devoirs nouveaux s’étaient imposés alors au jeune homme. La liquidation des entreprises paternelles avait été très compliquée et fertile on pénibles surprises. M. Derblay, homme d’une intelligence remarquable, avait un grave défaut : il embrassait plus qu’il ne pouvait étreindre. Il dépensait son activité dans des affaires différentes sans pouvoir réussir à les mener toutes de front avec un égal succès. Le gain de l’une était absorbé par les pertes de l’autre. Il était sans cesse débordé par un flot toujours grossissant de difficultés qu’il surmontait momentanément à force d’habileté et d’énergie, mais qui devait forcément l’engloutir tôt ou tard. Il avait disparu avant la catastrophe, laissant une succession des plus embrouillées.

Philippe avait devant lui une carrière superbe et toute tracée. Il eût pu abandonner les entreprises de son père, liquider le mieux possible et suivre son chemin. Mais c’était la ruine. Toutes les ressources paternelles passeraient à sauver le nom. Et sa sœur resterait sans fortune. Le jeune homme n’avait pas hésité. Il avait renoncé à son avenir, donné sa démission, et, chargeant sur ses épaules le lourd fardeau sous lequel avait succombé son père, il s’était fait industriel.

La tâche avait été rude. Il y avait de tout dans l’héritage de M. Derblay : des verreries à Courtalin, une fonderie dans le Nivernais, des ardoisières dans le Var, et les forges de Pont-Avesnes. Philippe s’était jeté à corps perdu dans le gouffre et avait essayé de rassembler les épaves dispersées. C’était un travailleur intrépide et, pendant six ans, il avait donné ses jours et la plus grande partie de ses nuits à l’œuvre de sauvetage si vaillamment entreprise. Tout ce qu’il avait trouvé d’argent comptant, il l’avait employé à remettre les affaires en état. Puis, à mesure qu’il leur avait rendu le mouvement d’abord et la prospérité ensuite, il les avait cédées, ne gardant en définitive que les forges, dont il avait compris toute la valeur.

En sept ans, il avait liquidé l’héritage paternel, et maintenant il n’avait plus que la fonderie du Nivernais qu’il exploitait parallèlement avec l’usine de Pont-Avesnes, se servant du fer de celle-ci pour alimenter la production de celle-là. Il était maintenant hors du péril et maître de ses affaires. Il se sentait capable de leur donner une considérable extension. Adoré dans le pays, il pouvait se présenter aux élections et être nommé député. Qui pouvait savoir ? Cette élévation était de nature à flatter une femme. Et puis l’industrie aussi était une puissance dans ce siècle d’argent.

Et peu à peu l’espérance renaissait dans son cœur. Il s’était remis à marcher. Et déjà il sortait des bois. Les prairies qui couvrent la vallée s’étendaient sur sa droite. À sa gauche, s’étageaient les premières assises de rochers qui servent de base à la colline. Dans ces assises étaient percées les entrées de la mine. Un petit chemin de fer montait en pente douce vers les galeries, conduisant directement le minerai à l’usine.

Philippe, brusquement arraché à ses méditations, résolut d’aller jeter un coup d’œil sur l’exploitation, et, se détournant, il prit le chemin de la mine. Sur un petit mamelon s’élevait la baraque du contremaître chargé de contrôler les sorties. C’était là que Philippe allait. À mesure qu’il approchait, il lui semblait entendre comme des cris. Une agitation insolite se produisait à l’entrée des galeries. Le maître de forges activa sa marche ; en quelques minutes il fut sur la place et put se rendre compte des causes de ce tumulte inusité.

Un éboulement, amené par des infiltrations d’eau, venait d’avoir lieu sur la voie du chemin de fer. Les wagons s’étaient renversés, et, au pied du talus, un amoncellement de sable et de madriers écroulés avait enseveli le conducteur du train en marche, un enfant de quinze ans. Quelques ouvriers, et beaucoup de ménagères, rapidement venues du village, formaient un groupe animé, au milieu duquel pleurait, en gesticulant, une femme affolée.

Philippe, écartant les assistants, entra vivement au milieu du cercle.

– Qu’est-ce qu’il y a donc ? s’écria-t-il avec inquiétude.

– Ah ! M. Derblay ! fit la femme en redoublant ses gestes et en se mettant à hurler à la vue du maître de forges, c’est mon pauvre gars, mon petit Jacques, qui a été entraîné avec son wagon et qui est là-dessous depuis trois quarts d’heure !

– Et qu’est-ce qu’on a fait pour l’en tirer ? interrogea vivement Philippe, en se tournant du côté des mineurs.

– On a déblayé autant qu’on a pu, patron, dit un chef d’équipe en montrant une large excavation, mais maintenant on n’ose plus toucher aux charpentes. Un faux mouvement pourrait tout faire crouler et l’enfant serait sûrement écrasé…

– Il y a dix minutes, il nous parlait encore, s’écria la mère au désespoir, maintenant on ne l’entend plus. Bien sûr, il est étouffé ! Ah ! mon pauvre petit gars ! On va donc le laisser là ?

Et la malheureuse, éclatant en sanglots, se laissa tomber accablée sur la pente gazonnée du talus.

Jetant son fusil aux mains des assistants, M. Derblay s’était précipité à plat ventre dans la terre, et, la tête au bord de l’excavation, sous les madriers entre-croisés, il écoutait. Le silence s’était fait dans la tombe de sable où gisait l’enfant.

– Jacques ! cria M. Derblay, dont la voix sonna sourde et lugubre sous la couche de terre et de bois. Jacques ! m’entends-tu ?

Un gémissement lui répondit, et, au bout d’un instant, ces paroles faibles et entrecoupées parvinrent jusqu’à lui :

– Ah ! patron ! C’est vous ! Ah ! mon Dieu ! Si vous êtes là, alors je suis sauvé !

Cette naïve confiance troubla profondément Philippe, qui résolut de tenter même l’impossible pour réaliser l’espoir de l’enfant.

– Peux-tu encore bouger ? reprit-il.

– Non, murmura le petit, haletant et presque étouffé, et puis je crois que j’ai la jambe cassée.

Ces mots entendus au milieu d’un silence de mort arrachèrent aux assistants un douloureux murmure.

– N’aie pas peur, mon garçon, nous allons te tirer de là, reprit Philippe. Et se dressant :

– Allons ! vous autres : prenez-moi des étançons et levez ce madrier, dit-il, aux ouvriers, en montrant une longue poutre profondément enfoncée sous les débris et qui formait comme un levier naturel.

– Pas moyen, patron, reprit le contre-maître en secouant tristement la tête. Tout tomberait ! Il n’y aurait qu’un procédé, ce serait de se glisser à trois ou quatre hommes solides dans le trou que nous avons commencé à creuser et d’essayer de dégager le gamin qui ne peut plus remuer. Pendant ce temps-là, avec des crics on soutiendrait, mais c’est joliment risqué. Et il y a bien des chances pour y rester !

– N’importe, il faut y aller, dit résolument le maître de forges en regardant ses ouvriers. Et comme tous restaient immobiles et silencieux, une flamme monta à son visage.

– Si l’un de vous était là-dessous, que penserait-il de ses camarades qui l’y laisseraient ? Allons, puisque personne de vous n’ose, c’est donc moi qui irai.

Et courbant sa haute taille, Philippe se glissa sous les décombres. Un cri d’admiration et de reconnaissance s’éleva de la foule. Et comme s’il eût suffi de donner l’exemple pour rendre à tous ces braves gens leur courage, trois hommes entrèrent à la suite du maître de forges, pendant que tous les assistants, réunissant leurs forces, s’arc-boutaient sous les madriers et les soulevaient avec d’incroyables efforts.

Le silence s’était fait de nouveau. On n’entendait plus que les sanglots de la mère accablée et gémissante et les respirations rudes des sauveteurs écrasés sous le poids supporté. Quelques minutes, longues comme des siècles, pendant lesquelles la vie de cinq hommes était en suspens, s’écoulèrent, puis une clameur de joie s’éleva. Souillés de terre, les mains et les épaules déchirées, les quatre hommes sortaient du trou, et, dans ses bras, Philippe, le dernier, rapportait l’enfant évanoui.

Un craquement effroyable retentit. Les madriers lâchés par les ouvriers venaient de retomber sur la fosse, vide maintenant de son prisonnier. La mère, à moitié folle, se partageait entre son enfant et le maître de forges. La foule émue, silencieuse, entourait respectueusement le sauveur et le sauvé.

– Allons, emportez-moi ce gamin-là chez lui, dit gaiement M. Derblay, et faites prévenir le médecin.

Puis, rajustant ses habits et reprenant son fusil, le maître de forges se dirigea vers Pont-Avesnes.

La nouvelle du sauvetage avait suivi de près le bruit de l’accident. Et, en arrivant en face de la grille du château, Philippe vit venir au-devant de lui sa sœur escortée de Bachelin. Suzanne, en apercevant son frère, hâta le pas. Elle approchait, vêtue d’une robe claire, balançant sur son épaule une grande ombrelle rose qui, par cette belle journée d’octobre ensoleillée, abritait utilement sa tête charmante. Mademoiselle Derblay avait dix-sept ans, et son frais et gai visage offrait une délicieuse expression de confiance et d’honnêteté. Ses yeux bruns riaient plus encore que ses lèvres. Elle n’était pas régulièrement belle, mais elle avait une grâce tendre et naïve qui la rendait irrésistiblement séduisante. Dans son impatience, elle s’était mise à courir vers son frère, en laissant aller derrière elle sa grande ombrelle qui se gonflait comme une voile. Et comme Suzanne ouvrait les bras pour sauter au cou de son frère :

– Ne me touche pas ! s’écria Philippe en repoussant la jeune fille, je suis couvert de boue. Je te perdrais ta robe.

– Qu’est-ce que ça fait ! s’écria Suzanne avec un joyeux emportement. Oh ! je veux t’embrasser ! Tu as sauvé l’enfant ! Oh ! mon Philippe, comme c’est bien toi toujours qu’on trouve dès qu’il y a à faire quelque chose de beau et de bon !

Et la jeune fille prit à pleines mains la tête brune de son frère et l’embrassa tendrement. Bachelin, distancé par la course de Suzanne, arrivait essoufflé.

– Eh bien ! mon cher ami, fit le notaire, encore une bonne action à votre actif…

– N’en parlons pas, je vous prie, interrompit Philippe en souriant, cela n’en vaut vraiment pas la peine. Le plus grave de l’affaire, c’est que je crois l’enfant blessé. Tu feras bien de pousser jusque chez lui avec ta pharmacie, Suzanne. Et s’il y a quelques frais à faire, tu y pourvoiras.

– J’y vais, mon frère, dit la jeune fille. J’emmènerai Brigitte avec moi, n’est-ce pas ?

– Sans doute. Et nous, mon cher maître, rentrons, ajouta Philippe, en se tournant vers Bachelin. Je suis fait comme un voleur, et j’ai besoin de me changer.

Suzanne s’était dirigée vers les communs du château, Philippe et le notaire traversèrent la vaste cour carrée plantée de vieux tilleuls, au centre de laquelle une large pièce d’eau rectangulaire, entourée d’un parterre de fleurs, lançait dans les airs son jet d’eau, dont les cascades tombaient en poussières fines, chassées par le vent et irisées par le soleil. Ce bassin était le dernier vestige des eaux immenses qui faisaient autrefois une ceinture au château. L’Avesnes avait été détournée de son cours et répandue dans les douves par les anciens seigneurs de Pont-Avesnes. Sous Louis XIII un barrage fut construit à l’endroit de la prise d’eau, et les fossés furent vidés. Le limon qui en garnissait le fond, mélangé à de la terre végétale apportée à grand frais, fut le sol, admirable de fécondité, dans lequel poussèrent les arbres fruitiers qui sont encore aujourd’hui la merveille de Pont-Avesnes. Il y a des poiriers et des pêchers qui ont près de deux cents ans, et qui produisent des fruits uniques dans la contrée. Ces larges douves, dont les murs servent d’espaliers, sont comme des réservoirs dans lesquels le soleil emmagasine ses rayons vivifiants. Il y fait chaud ainsi que dans une serre. Et l’âpre vent d’hiver ne peut y pénétrer pour brûler les arbres et les dessécher.

Le château est posé sur un massif en grès brun, qui l’élève et lui donne de l’élégance. Mais il est noir et triste. Ses grands toits d’ardoise se découpent lugubrement sur le ciel. Philippe ayant pris le parti de se confiner dans une aile de la vaste et froide demeure, le reste est fermé. Et sans les soins de Brigitte, la sœur de lait de Suzanne, qui, malgré son jeune âge, grâce à une précocité heureuse, remplit avec autorité les fonctions de gouvernante, le château serait complètement abandonné.