Mathieu-François Pidansat de Mairobert

Élisabeth Brossin de Méré

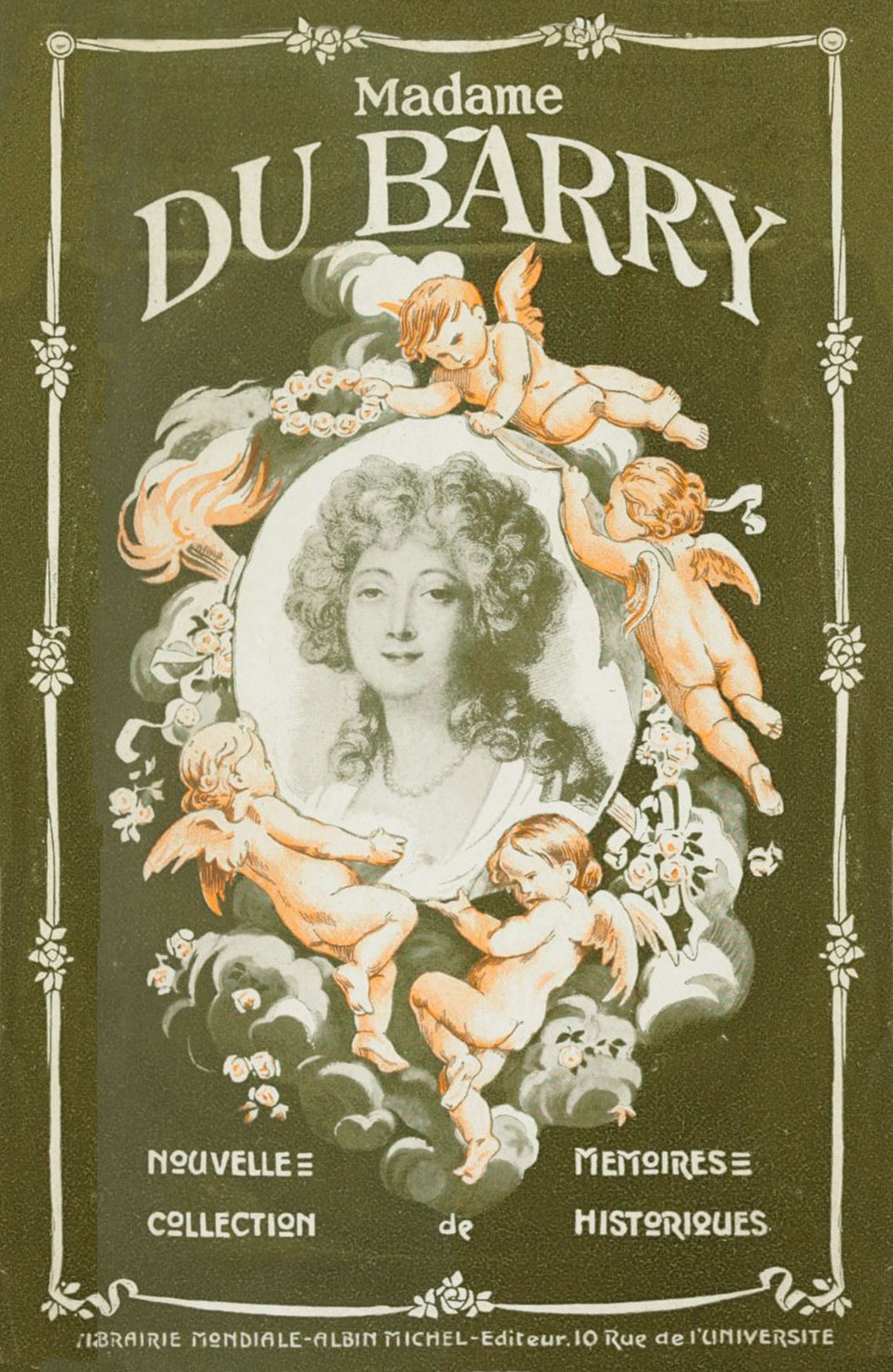

MADAME DU BARRY

ANECDOTES DE PIDANSAT

MÉMOIRES DE FAVROLLE

Introduction et notes de Maurice Vitrac

et Arnould Galopin

INTRODUCTION[1]

C’est au mois de septembre 1775, et probablement à Londres que parut la première édition des Anecdotes sur la comtesse du Barry[2]. Bien que l’ancienne favorite, déchue de ses grandeurs passées, vécût alors, exilée et comme prisonnière, à l’abbaye du Pont-aux-Dames, le souvenir de ses triomphes était trop récent pour que le livre ne fît point éclat.

Il était, au reste, curieux, plein de renseignements précis mêlés de gravelures. Comme par-dessus la tête de la maîtresse, il atteignait très directement le roi défunt et ne se pouvait vendre que sous le manteau, le danger de le posséder accrut encore son succès. On rechercha qui pouvait en être l’auteur, et on l’attribua assez généralement à Thévenot de Morande. Thévenot ayant en effet publié à Londres, quatre ans plus tôt, sous le titre de Gazetier – cuirassé, un très violent pamphlet contre la favorite, il semblait assez naturel de lui attribuer la paternité du nouveau livre[3]. En fait, il n’en était rien, et bien que cette attribution ait été longtemps acceptée, et jusque par Barbier, il est assuré que Morande n’a pas écrit les Anecdotes. Outre, en effet, que le livre n’est point de sa manière, des documents contemporains établissent qu’au jour de la publication, et depuis de longs mois, il était à la solde du gouvernement français. Une lecture plus attentive du livre, divers rapprochements, et quelques circonstances qui lui sont extérieures, l’ont fait de nos jours attribuer très généralement à Pidansat de Mairobert. Comme les raisons de cette attribution sont tirées surtout de la vie de Mairobert et du milieu où il a vécu, il n’est pas indifférent de connaître d’abord l’une et l’autre.

On voit très distinctement, sur les plans du XVIIIe siècle, l’emplacement qu’occupait alors l’enclos du couvent des Filles-Saint-Thomas. C’est assez exactement celui de la place de la Bourse actuelle. Au centre, sur la rue Vivienne, s’ouvrait une large cour au fond de laquelle s’élevait l’église conventuelle ; au coin de droite, entre la rue des Filles-Saint-Thomas et les jardins, avait été bâti un hôtel, dépendant du couvent, mais loué à des particuliers. Il était occupé depuis 1730 au moins, et le fut jusqu’en 1771, par Mme Doublet de Breuillepont, fille d’un fermier général et veuve d’un ancien secrétaire des commandements du Régent, et par Bachaumont, son ami, qu’elle aimait à l’égal d’un fils, car elle avait, en 1730, 53 ans, lui 40, et l’avait en partie élevé. L’appartement de Bachaumont, au second étage, était assez exigu ; celui de Mme Doublet, au premier, comprenait, par contre, outre des pièces particulières, une bibliothèque nombreuse, une salle à manger luxueuse et un très vaste salon, pièces de réceptions restées communes. Riches l’un et l’autre, Mme Doublet fort apparentée à la magistrature et Bachaumont lié avec tout ce que Paris contenait de délicats lettrés et d’artistes, leur salon constituait une des réunions les plus curieuses d’une époque qui en compta beaucoup. Leurs amis forment un monde fort mêlé. Il y a le groupe des parlementaires : l’abbé Chauvelin, Nicolaï, le marquis d’Aiguilles, Baille et le juriste éminent qu’est le président de Meynières ; le groupe des ministres ou des apprentis ministres : de Bernis, le comte d’Argental, Pont de Veyle, l’abbé Xaupi et le marquis d’Argens ; des savants : le physicien Dortous de Mairan et le médecin Falconet ; des érudits comme les Lacurne de Sainte-Palaye et Mirabaud ; d’autres encore, gais buveurs et joyeux drilles, Piron, Voisenon, l’abbé Prévost et cet abbé Legendre, frère de Mme Doublet, que son canonicat occupe moins que les chansons bacchiques. Divers liens unissent ces esprits si divers et qu’on s’étonne de trouver assemblés. C’est d’abord une curiosité toujours en éveil, un souci des moindres événements de la vie publique, surtout un fond d’idées politiques communes. C’est un salon de libéraux, de patriotes, ainsi qu’on disait alors, qui haïssent le parti jésuite, l’intolérance et l’absolutisme, gens d’esprit très droit qui ont épousé fortement la cause des Parlements qui est celle des libertés nécessaires. Il suffit de lire le dialogue du président de Meynières avec Mme de Pompadour, pour juger de la dignité, de l’honnêteté morale de cette bourgeoisie française, anoblie dans l’exercice des charges publiques et qui a bu, sans s’y griser, à la coupe des philosophes.

Ce n’était, au reste, point là un salon ouvert et de libre accès. Si l’on en croit la tradition, ce fut assez vite une manière de cénacle, de physionomie curieuse. Qu’on imagine un grand salon : une trentaine de fauteuils sont rangés en bon ordre le long des murs, chacun surmonté d’un portrait, et, au milieu de la pièce, une table supporte deux registres. Telle est la Paroisse, nom sous lequel les habitués désignent d’ordinaire le salon de Mme Doublet. Chaque jour, à une heure fixée, chacun des paroissiens arrive, s’assied gravement dans un fauteuil, au-dessous de son propre portrait, et la causerie commence. Encore n’est-ce point, à proprement parler, une causerie, mais plutôt une série de récits ; l’un vient du Parlement, un autre de Versailles, des Académies, des théâtres ou du Palais-Royal, apportant l’écho de ces mondes divers. Les nouvelles connues, discutées quant à leur origine et à leur certitude, l’un des paroissiens, Bachaumont à ce qu’on assure, les résume et les inscrit suivant leur degré de créance sur l’un ou l’autre des registres.

On sait que, dès 1738, en furent tirées des copies manuscrites qui couraient Paris, voire les provinces, parfois à la grande colère de l’autorité. Ce serait de ces registres qu’on aurait extrait, plus tard, le recueil publié sous le titre de Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres et plus connu sous le nom de Mémoires de Bachaumont. Ce dernier est-il réellement l’auteur des quatre premiers volumes, ainsi qu’on l’assure d’ordinaire ? C’est ce qu’il serait difficile d’affirmer. Au moins est-il assuré que, Bachaumont étant mort en 1771, ils furent publiés et continués par un commensal de la maison, Mathieu-François Pidansat de Mairobert.

C’est, en effet, dans ce milieu que Pidansat de Mairobert aurait grandi. Pourquoi, né à Chaource, d’une famille champenoise, le 20 février 1727[4], serait-il venu enfant chez Mme Doublet ? On l’ignore, pour l’heure, très complètement. On peut supposer que Pidansat, fils, frère et filleul d’avocats au Parlement fut, par eux, mis en relation avec les magistrats habitués de la Paroisse. Cela n’explique pas les liens très étroits qui, suivant la tradition, l’auraient attaché à Mme Doublet. Il est possible, d’ailleurs, qu’on ait exagéré leur intimité : c’est ce qu’on peut inférer d’une lettre de Voltaire au comte d’Argental où il parle de Pidansat comme d’un qui « trotte » pour M. de Bachaumont et auquel il songe à s’adresser finalement ayant besoin d’un commissionnaire qui lui expédierait du café, du chocolat, de mauvais livres et des nouvelles. Il est, en tout cas, impossible d’admettre que Pidansat ait jamais élevé la prétention, qu’on lui attribue, d’être le fils de Bachaumont et de Mme Doublet. Peut-être, et c’est ce qui a pu créer une confusion, les termes de papa et de maman par lesquels tous les paroissiens les désignaient, et qu’il employait à coup sûr, ont-ils donné à penser à quelque contemporain.

Si on ne sait rien de la jeunesse de Pidansat de Mairobert, nous avons, sur son caractère, à vingt ans, une information précise, l’opinion même de son frère, un avocat peu connu[5]. C’est un curieux de nouvelles, de petits vers, de satires, un grand collectionneur de gazettes clandestines et qui va par le monde et dans des lieux publics, contant les derniers bruits, débitant à tout auditeur complaisant des vers frondeurs et des chansons, laissant même très volontiers supposer qu’il en est l’auteur. Il est, pour avoir débité chez Procope une pièce contre Mme de Pompadour et assuré que la cour n’a d’autre plaisir qu’à dévorer le peuple », arrêté à 7 heures du matin, le 4 juillet 1749, fouillé et mis à la Bastille. On a trouvé sur Mairobert des poésies suspectes, mais on perquisitionne à son domicile, rue des Cordeliers, sans résultat. Le lieutenant de police Berryer l’interroge et, comme il se refuse à déclarer de qui il tient ces vers, on le laisse sous les verrous. Ce n’est qu’un an plus tard, le 27 juin 1750, qu’un ordre, signé d’Argenson tout comme l’était la lettre de cachet, le rend à la liberté. Mairobert plonge à nouveau dans l’inconnu et ce n’est que près de quinze ans plus tard qu’on le retrouve, sollicitant la protection de M. de Choiseul-Praslin[6].

Il assure le tout-puissant ministre qu’il a été, en 1749, fort injustement détenu à la Bastille, et appuie son dire du témoignage de M. Duval, alors secrétaire de la lieutenance de police. Au reste, son innocence a été plus que reconnue « par l’usage que le ministre daigna faire, dès ce temps, de ses faibles talents ». Cela revient à dire que Pidansat est, depuis 1730, employé par la police et désire un emploi plus relevé. M. de Choiseul ne paraît pas pressé de satisfaire son ambition et il propose à l’abbé de Voisenon, un des paroissiens et qui s’est entremis, d’envoyer Pidansat comme écrivain au port de Rochefort. Quelques mois après, Pidansat est nommé au poste recherché de secrétaire du roi. À quelles sollicitations ou à quelle arrière-pensée obéit M. de Choiseul ? Car la fortune de Pidansat ne s’arrête point-là, il devient, par la suite, secrétaire des commandements du duc de Chartres, l’un des amis très particuliers de Choiseul, enfin, censeur royal.

Comment l’ancien ami des poètes critiques est-il chargé de les censurer ? Comment l’ancien client de Berryer a-t-il, à ce qu’on assure, l’oreille des lieutenants de police Sartine et Lenoir ? C’est ce qu’on ne pourrait décemment expliquer. Fait étrange encore, c’est à l’abri de cette fonction délicate de censeur qui semble le rendre insoupçonnable, que l’ancien prisonnier de la Bastille se risque à publier les Mémoires secrets et les Anecdotes sur Mme du Barry. Cède-t-il à sa manie des petites nouvelles et à son goût de la satire ? Évidemment non. Pidansat est un espion de police, écrit Grimm ; peut-être ; au moins l’a-t-il été. Mais il est devenu autre chose : une créature de Choiseul et un libelliste à ses gages. Cela seul explique sa rapide fortune et son impunité. Comme censeur, il se montre l’ami des philosophes ; nouvelliste, il soutient la cause des parlements ; historien, il écrit contre Mme du Barry : dans les trois cas, il défend la politique du parti de Choiseul et sans doute obéit aux sollicitations et aux ordres d’un ministre qui, le premier, a connu tout le parti qu’on pouvait tirer des libelles et des chansons. Ce qui est certain, c’est que, étant l’auteur et l’éditeur des Mémoires, Pidansat l’est aussi des Anecdotes, car les deux livres sont de même pensée, de même style, se répètent ou s’inspirent visiblement. Il faut conclure qu’on doit attribuer à Pidansat de Mairobert ces deux livres.

Que sont ces Anecdotes ? Un travail à la documentation précieuse duquel il n’est que juste de rendre hommage. L’énorme compilation de M. Vatel sur Mme du Barry tend à les présenter comme un pamphlet et une œuvre de haine. C’est beaucoup dire. Grimm, qui est un juge avisé, écrit, au contraire, de ce livre qu’il approche de la vérité, qu’il donne un portrait fidèle de Mme du Barry, « cette femme douce, simple, insouciante, légère, guidée souvent par un instinct assez heureux et mêlant, avec moins d’art que d’ingénuité, la décence à l’étourderie, l’inconséquence à la bonté. » C’est, en effet, l’image de la favorite qu’évoque l’œuvre de Pidansat. L’auteur, bien loin que d’être haineux, raconte plus qu’il ne juge et écrit sur un ton d’enjouement qui n’est pas simulé. Son livre n’est, à y regarder de près, que le reflet de l’opinion des contemporains informés.

Mme du Barry ne fut point populaire, en dépit qu’en ait M. Vatel, qui fut presque amoureux de son héroïne et céda, en sa tentative apologétique, à des sentiments chevaleresques. Ce que les contemporains, jusque-là très respectueux du trône, ne purent admettre, c’est que Louis XV ait été, durant des années, esclave d’une passion qu’ils jugeaient dégradante. Certes, en un siècle léger et en notre pays de France, il ne déplaît pas qu’un prince ou qu’un roi soient galants, tout au contraire, mais on exige d’eux qu’ils sachent choisir. Rien ne sert d’ergoter sur les origines de Mme du Barry : elle fut très authentiquement la fille naturelle d’une cuisinière et probablement d’un moine paillard. Il est puéril de vouloir témoigner qu’elle ne fut point une fille publique : qu’importe jusqu’où est descendue une femme qui s’est notoirement vendue à qui la pouvait payer ? C’est cette fille pourtant que le roi de France a imposée à la cour, logée dans l’appartement de Mesdames, à qui il a donné le pas sur ses petits-enfants. Les favorites sont jugées, en général, avec peu de justice, parce que, appartenant de toute nécessité à un parti, on les soupçonne d’en épouser les passions. Mme du Barry a subi le commun destin. Si son impopularité a été générale, cela tient à plusieurs causes. Outre qu’elle a causé, au moins en partie, la déchéance de la royauté, elle s’est trouvée, malgré qu’elle en ait eu en opposition avec Choiseul, le seul ministre populaire du règne. Derrière elle, se sont groupés au contraire les d’Aiguillon, les Maupeou, les La Vauguyon, tous les chefs du parti absolutiste et jésuite, honni de l’opinion.

Il se trouve ainsi que la femme la moins soucieuse de politique et qui n’eut d’autre souci que d’être belle et de plaire, fut le bouc émissaire des fautes et des crimes de la monarchie. Aujourd’hui, au recul des années, on peut lui rendre cette justice qu’elle ne méritait point l’insulte : le coupable n’était pas elle, mais le roi. Bien mieux, pour être tout à fait juste et si on ne peut l’estimer vraiment, on ne peut la juger indigne de sympathie. Elle fut jolie et très douce ignorant la haine et volontiers secourable, sans orgueil et, aux heures même de son triomphe, simple et naturelle. Elle a eu une fin douloureuse, ayant gardé le goût de la vie après être morte à l’amour, ignorant que pour ses pareilles il n’est de belles destinées que celle de la petite danseuse antique : plaire et mourir.

Donnons-lui un regret, mais point de larmes : la tempête révolutionnaire a abattu de plus hautes et de plus nobles têtes.

LIVRE I

ANECDOTES

SUR

Mme LA COMTESSE DU BARRY

PREMIÈRE PARTIE

L’origine de Mme la comtesse du Barry est inconnue, comme celle des grands fleuves qui sont peu de chose à leur source et ne méritent l’attention des voyageurs que lorsque, grossis dans leur cours, ils en imposent par leurs eaux majestueuses, ou plutôt, comme celles des familles illustres et des peuples les plus anciens qui se perd dans la nuit des temps, elle est mêlée à beaucoup de fables et d’obscurité.

Voici pourtant ce qu’en raconte M. Billard-Dumouceaux, son parrain, qui s’en est ouvert dans les commencements de la fortune de cette dame, mais qui, depuis, par prudence ou par ordre supérieur, est devenu très réservé à cet égard.

Il était, dit-il, à la tête d’une partie des vivres, dans la guerre de 1744.

Ses affaires l’obligèrent de passer par Vaucouleurs, petite ville de Champagne qui se glorifie de la naissance de la Pucelle, et qui ne se vantera pas moins de celle de Mme la comtesse du Barry.

En sa qualité de matador de la finance, il était logé chez le directeur des aides.

Pendant son séjour, la femme d’un des suppôts de la ferme accoucha. C’était un de ces petits commis appelés « rats de cave », parce qu’ils y vont souvent pour visiter les vins et autres boissons : il se nommait Gomart de Vaubernier.

La femme du directeur avait promis d’être marraine ; elle pria M. Dumouceaux de tenir avec elle la fille qui venait de naître. Celui-ci, naturellement galant et enjoué, répondit à cette politesse avec beaucoup d’empressement.

L’enfant fut baptisée sous le nom de Marie-Jeanne[7].

La cérémonie se ressentit de l’opulence du parrain : elle fut magnifique pour le lieu et se termina, suivant l’usage, par une grande distribution de dragées et de bonbons ; puis il partit sans s’inquiéter beaucoup si la nouvelle âme qu’il venait de racheter à Dieu ne retournerait pas bientôt au diable.

La Providence, qui veillait sur l’enfant de plus près que son parrain, ménagea à ce dernier l’occasion de reprendre des sentiments plus conformes au nouveau titre qu’il avait acquis et plus dignes de son christianisme et de son humanité.

Plusieurs années après son retour à Paris, on lui annonce un matin une femme qui demande à lui parler. Il la fait entrer : elle se présente avec un enfant ; il ne reconnaît ni l’une ni l’autre.

Il demande à la mère qui elle est ; elle se jette à ses genoux en fondant en larmes ; elle lui apprend qu’elle est la nommée Gomart, dont il a tenu la fille et qu’il voit devant ses yeux sa filleule.

Celle-ci attire les regards du parrain. Outre la gentillesse naturelle à son âge, elle avait des grâces particulières ; il l’embrasse, il la caresse, il s’informe comment sa mère se trouve à Paris.

Mme Gomart lui dit qu’elle a perdu son mari ; que l’emploi qu’il exerçait ne lui ayant pas donné l’occasion d’économiser, elle s’était trouvée par cette mort dans un état misérable ; que, dénuée de ressources à Vaucouleurs, elle était venue dans la capitale pour y chercher à vivre, et se mettre en condition quelque part.

Le sort de la mère intéresse M. Dumouceaux, mais l’enfant surtout s’attire sa bienveillance.

Il donne douze francs à Mme Gomart en lui disant de revenir à la fin de chaque mois, de lui amener sa filleule, et qu’il lui en fournira autant toutes les fois pour sa première éducation, c’est-à-dire pour lui apprendre d’abord à lire et à écrire. Il lui promet, du reste, de chercher à la placer.

On ne sait trop au juste ce que la mère devint dans ces premiers temps, et la mémoire de M. Dumouceaux est en défaut sur cet article.

Il se ressouvient seulement d’avoir fourni constamment les secours qu’il avait promis, et au-delà.

Il paraît que la mère s’en appropriait une partie ; du moins, l’argent n’a-t-il pas fort avantageusement tourné au genre d’éducation que le parrain voulait procurer à sa filleule, car elle ne lit pas bien, écrit fort mal. On a vu un placet apostillé ou griffonné de la manière suivante : Recomandé par Mme la comtesse Dubarry.

Cette lacune, au reste peu importante, ne fut pas longue.

M. Dumouceaux avait, dans ce temps-là, pour maîtresse Mlle Frédéric, courtisane très renommée et dont il était éperdument amoureux.

La veuve Gomart se trouvant sans condition, il la plaça pour cuisinière chez sa maîtresse.

Il faisait d’une pierre deux coups, et en rendant service à cette pauvre femme, il se ménageait un espion favorable à sa jalousie.

Il fut question de savoir ce qu’on ferait de la fille, déjà grandelette et précoce pour son âge. M. Billard, parent de M. Dumouceaux, caissier des postes, et qui était dans la ferveur d’une dévotion naissante, proposa de la mettre à Sainte-Aure, communauté sous la direction de l’abbé Grisel qui en était en quelque sorte le fondateur[8].

On loua son zèle, ses offres furent acceptées, et il se chargea de payer la pension de l’enfant pendant qu’elle serait dans cette maison religieuse pour y faire sa première communion, et se mettre en état d’entrer ensuite en métier.

Nous perdons de vue un instant ce trésor précieux renfermé dans la communauté de Sainte-Aure, où la petite fille se formait aux exercices du couvent, qu’on sait n’être pas toujours des exercices spirituels, et nous nous livrons à quelques réflexions sur cette première partie de sa vie.

Il résulte du chaos bien débrouillé de sa naissance :

1° Qu’elle n’est pas bâtarde, puisqu’elle avait un père apparent, et que, suivant les lois, Pater is est quem nuptiae demonstrant.

2° Qu’elle est encore moins fille d’un moine. Cette fable est appuyée sur un bon mot de M. de Choiseul qui aimait mieux, en l’accréditant, jeter ainsi du ridicule et de l’infamie sur Mme la comtesse du Barry, dont la faveur commençait alors, que de rendre témoignage à la vérité, car il la savait tout aussi bien que qui que ce fût.

Un jour qu’il était question des ordres religieux à la table de ce ministre, et qu’on les maltraitait de propos : « Ne parlons pas mal des moines, dit le duc, ils nous font de beaux enfants. »

3° Que, quoique son père ne fût pas dans un état brillant, on peut dire qu’elle n’est pas née dans la fange, et qu’elle pourrait même, ainsi qu’on l’a prétendu depuis son élévation, être issue d’une famille ancienne, soit par les Gomart, soit par les Vaubernier.

Nous laissons aux généalogistes le soin de trouver la filiation, et nous revenons à la suite de nos anecdotes.

Mlle Frédéric se douta qu’on lui donnait une surveillante en la personne de sa cuisinière et, soit que sa conduite ne fût pas bien nette, soit qu’elle regardât cette précaution comme une insulte faite à sa fidélité, elle résolut de s’en débarrasser le plus tôt possible.

Une maîtresse a facilement, quand elle le désire, et souvent sans le vouloir, occasion de chercher noise à un domestique. Il s’en présenta une, et même très grave, de faire une bonne querelle à la veuve Gomart.

Un Picpus, nommé Père Ange, venait souvent la voir à Courbevoie, où M. Dumouceaux avait une maison de campagne dans laquelle il avait logé Mlle Frédéric pour la belle saison.

Celle-ci ne crut pas qu’un moine pût s’introduire dans une maison que pour séduire la maîtresse ou la servante.

Quoique la cuisinière ne fût pas un morceau ragoûtant, elle ne douta pas qu’il ne fût encore très friand pour le Picpus ; et les caresses qu’il faisait librement à la mère ainsi qu’à la petite fille lorsqu’elle venait de la communauté voir sa maman, donnèrent au soupçon tout l’air de la réalité.

La courtisane en porta ses plaintes à son amant : elle déclara qu’elle ne pouvait souffrir un pareil scandale sous ses yeux. M. Dumouceaux en fit des reproches vifs à la veuve Gomart qui jura et protesta qu’il ne se passait rien de criminel entre le moine et elle ; que c’était son beau-frère, qualité qui autorisait ses visites et ses amitiés ; ce dont ne voulut rien croire Mlle Frédéric, accoutumée à toutes ces ruses de fille, à ces parentés factices ; elle cria, elle fit le diable, comme aurait pu faire une dévote.

Il fallut que la cuisinière sortît et cherchât fortune ailleurs.

D’un autre côté, il revenait beaucoup de rapports fâcheux de la communauté de Sainte-Aure sur le compte de la jeune enfant ; c’était un petit lutin qui faisait enrager ses camarades et les religieuses, le tempérament la tourmentait déjà, et l’on eut toutes les peines du monde à la retenir dans la réserve et le recueillement qu’exigeait l’acte de religion qu’on voulait lui faire faire.

Mlle Frédéric ne fut pas satisfaite qu’après avoir renvoyé la mère, elle n’eût décrié la fille dans l’esprit de M. Dumouceaux. L’aurore de celle-ci, qui commençait à poindre, annonçait dès lors à cet astre naissant la plus brillante carrière : et la première, qui touchait à son couchant, craignit d’en être éclipsée.

Elle connaissait toutes les dispositions du parrain à la galanterie, et elle voulut lui ôter la tentation de lui faire infidélité en faveur de la filleule.

Elle exigea qu’il abandonnât cette famille dévergondée, indigne de ses bontés.

Ce parrain était faible et doux ; il ne voulait point de querelle avec sa maîtresse ; mais il ne put se résoudre à délaisser tout à fait la veuve Gomart ; il lui donnait des secours en cachette, et sans la voir beaucoup, d’autant qu’elle entra pour lors chez Mme de…

Mme de… aimait les enfants et s’en amusait à la campagne où elle passait une grande partie de l’année. Les connaissances de Mme de..., surtout en hommes, s’en amusaient encore mieux, et entre ceux-ci, M. l’abbé d’Usson de Bonnac, depuis évêque d’Agen, ainsi que M. de Marcieu, alors colonel, aujourd’hui maréchal-de-camp.

Le premier plaisait fort à la pétulance de Manon (c’est ainsi qu’on la nommait dans cette maison), parce qu’il l’agaçait ; ce qu’elle lui rendait bien.

Un jour (et nous tenons cette anecdote de M. de Marcieu lui-même) que ce dernier avait un habit neuf, en passant sur un pont, il se trouva tout couvert de boue ; il regarda et vit en embuscade la petite Manon qui riait comme une folle. Il courut à elle dans son premier mouvement de colère, il la troussa et allait lui donner le fouet d’importance, lorsque l’enfant lui demanda grâce en l’assurant qu’elle s’était méprise ; qu’elle n’en voulait qu’à ce petit vilain abbé de Bonnac, qu’elle ne serait pas fâchée d’être fessée, si elle avait réussi.

L’ingénuité de ce propos désarma le militaire, qui l’embrassa de tout son cœur.

Qu’on nous permette une digression sur la suite de cette aventure qui, en confirmant la vérité, fait beaucoup d’honneur à la franchise du caractère de Mme du Barry.

C’est toujours M. de Marcieu qui parle.

Il raconte que depuis l’élévation de cette dame, ayant bien vérifié qu’elle était la Manon même qu’il avait failli fouetter, il s’était empressé d’aller lui faire sa cour. Que dans le dessein de se faire reconnaître d’elle pour peu qu’elle lui en fournît l’occasion, il avait jugé le moment de sa toilette le plus favorable.

Qu’en conséquence, il s’était mis le dernier de la file, de façon pourtant que sa figure fût bien réfléchie dans le miroir devant lequel la comtesse était alors, et qu’il pût voir les mouvements du visage de Mme du Barry ; qu’ayant remarqué qu’en jetant les yeux sur lui, elle avait souri comme à quelqu’un de connaissance, il s’était hasardé à un premier geste sur son habit qui ne signifiait rien vis-à-vis de toute autre personne, mais qui pouvait lui rappeler la boue dont elle l’avait sali ; que le sourire ayant parfaitement répondu à son intention, il en était venu au point de retracer la fustigation en se donnant de petites claques d’une main sur le dos de l’autre ; qu’enfin, elle avait presque éclaté ; et pour lui témoigner, sans que les spectateurs s’en doutassent, qu’elle était parfaitement au fait de la scène muette qu’il venait de jouer, elle lui avait demandé s’il était toujours lié avec M. l’évêque d’Agen.

De cette anecdote bien constatée, on peut conjecturer que Manon était déjà fort délurée, quand elle sortit de chez Mme de…

Malgré son extrême jeunesse, on voit qu’elle était déjà très apprivoisée avec les hommes ; et sans fixer au juste l’époque, ni nommer l’heureux mortel qui a eu ses premières faveurs, on peut croire que ce fut quelque malin abbé ou quelque brillant colonel. Du moins, serait-ce un miracle si, aussi jolie et aussi mal gardée qu’elle l’était par sa mère, elle eût échappé saine et sauve aux séductions du premier, ou à l’argent du second.

En général, c’est un point fort difficile à saisir dans la vie d’une femme, parce qu’il se passe ordinairement dans l’obscurité d’une nuit profonde, parce qu’elle seule, à bien parler, pourrait l’assigner, et qu’elle rougirait trop souvent de nommer le héros.

On connaît ce refrain de chanson si joli, si vrai, si naturel : « Souvent la farine se donne et le son se vend. »

Quoi qu’il en soit, comme cet événement est peu important dans la vie de Manon, qu’il ne tient même en rien à sa grandeur suivante, nous ne disserterons pas plus longtemps sur ce chapitre.

Nous ajouterons seulement que, si par une grâce spéciale de la Providence, cette vertu si recherchée était sortie victorieuse de tant de tentations, de tant d’assauts, la beauté naissante qui en était pourvue entra bientôt dans un lieu où l’honnêteté, la laideur même, ne sont pas toujours en sûreté.

Vers 1760, la veuve Gomart, fondant de grandes espérances sur sa fille, ramassa le peu d’argent qu’elle avait économisé qui, joint aux bienfaits du parrain et de Mme de… servit à placer Manon chez le sieur Labille, marchand de modes.

Ce métier, fort honnête en lui-même, est devenu, de notre temps, si décrié qu’une mère sage et prudente évite de le donner à une jeune et jolie personne. L’introduire en pareil endroit, c’était l’exposer beaucoup.

Il est à présumer que la cuisinière, déjà au fait du train de Paris, ne l’ignorait pas.

On ne sait si c’est pour pouvoir exécuter plus librement un dessein caché qu’elle fit alors changer de nom à sa fille ; mais suivant la tradition, celle-ci ne porta chez le sieur Labille que celui de Lançon.

C’est ainsi, pour nous conformer à cette époque, que nous l’appellerons dorénavant.

Mlle Lançon donc se trouve à merveille de son nouveau domicile.

Une boutique de modes ne peut que flatter infiniment les goûts d’une fille qui entre dans le monde et qui n’a encore rien vu.

C’est véritablement le temple de la coquetterie.

On lui fait passer tour à tour en revue les étoffes les plus riches et les plus précieuses ; les parures les plus élégantes et les plus recherchées, les fanfreluches, les pompons, les ajustements, les ornements si délicieux pour une femme, tout ce que l’aiguille ou le fuseau peuvent produire d’exquis.

Comment une jeune nymphe résisterait-elle à tant de charmes !

C’est Achille entouré d’armes pour la première fois.

D’ailleurs, si ce spectacle doit nécessairement éveiller la vanité dans un cœur novice, y faire naître l’amour du luxe et de la frivolité, on verra par le détail des occupations journalières d’une fille de modes, qu’elle ne peut à la longue échapper à la corruption des mœurs de ses semblables.

En effet, son art consiste non seulement à façonner les diverses productions de nos manufactures nationales, ou des étrangères, mais encore à les faire tourner au profit des passions du sexe qui l’emploie.

Il faut qu’elle s’évertue sans relâche, tantôt à enfler l’orgueil de la fastueuse, tantôt à aiguiser les traits de la coquette, ou bien à donner plus d’ardeur à l’amoureuse, plus de tendresse à la voluptueuse, plus d’énergie à la jalouse, plus de lascivité à la courtisane.

La beauté peut recevoir des grâces, la gentillesse du feu ; la laideur, des déguisements, des tempéraments, des adoucissements.

Toutes les femmes briguent le triomphe ; en un mot, chacune a sa manière.

Il n’est pas jusqu’à la dévote qui ne désire trouver grâce devant les yeux de son directeur.

En outre, la sorte de pratique qui circule dans tous ces ateliers de la galanterie et de la frivolité, ne contribue pas peu à faire tourner la tête des ouvrières qu’on y occupe.

C’est une demoiselle échappée du couvent qu’il est question de dresser à l’art de plaire ; il faut captiver, avec le secours de la parure l’époux qu’on lui destine ; c’est une nouvelle mariée qu’on veut présenter à la cour et qui, dans son cœur, formant déjà le désir de séduire le monarque, s’évertue en tous sens pour trouver le moyen de rendre ses attraits encore plus enchanteurs ; c’est surtout une actrice, une chanteuse, une danseuse, une beauté qui naguère était leur camarade, qui aujourd’hui roule sur un char superbe, et qui fait contribuer à l’embellissement de ses charmes les diverses parties du monde ; c’est enfin un petit-maître qui vient commander des présents pour sa maîtresse, et qui glisse, en passant, des douceurs à ces prêtresses subalternes de Vénus.

Elles n’entendent continuellement parler que de fêtes, de bals, de comédies, d’amour.

Et si quelquefois elles sont obligées de prêter leur ministère à des décorations lugubres, c’est encore pour les rendre moins tristes, pour y jeter des grâces.

Une veuve qui commande son deuil exige qu’on entrevoie dès lors qu’elle n’est pas destinée toute sa vie à ces crêpes funèbres ; que, sous ces enveloppes grossières, on découvre la métamorphose d’une beauté qui en doit éclore plus aimable et plus radieuse.

À ces séductions qui entrent par tous les sens dans le cœur d’une fille de modes, qu’on ajoute les efforts plus actifs de ces duègnes, émissaires du libertinage, qui, la regardant déjà comme une victime dévouée aux plaisirs, lui font sourdement les offres les plus flatteuses, soit par elles-mêmes, soit en faveur d’un cavalier galant dont les yeux de concupiscence seront tombés sur la jeune enfant, et l’on conclura qu’il est moralement impossible que celle-ci ne succombe à l’exemple général.

Il n’est donc pas étonnant que Mlle Lançon ait subi le sort des autres.

Sa figure la mettait dans le cas d’être sollicitée plus souvent que ses pareilles, et son caractère étourdi facilitait les ouvertures.

Son désir d’avoir pour dépenser, son attachement extrême à la parure et aux colifichets offraient les moyens naturels de se faire écouter à quiconque l’eût voulu tenter.

D’ailleurs, elle n’avait personne dont les conseils pussent la préserver du danger ; et sa mère qui aurait dû veiller sur elle, sans être assez dépravée pour la vendre, souhaitait intérieurement que sa fille fît fortune n’importe comment, s’imaginant, ainsi qu’on l’a dit, qu’il en rejaillirait quelque chose sur elle.

C’est dans ces circonstances qu’une fameuse entremetteuse, la surintendante en titre des plaisirs de la ville et de la cour, apprit par ses marcheuses (on nomme ainsi dans les termes du métier les suppôts femelles de pareilles femmes), l’apparition d’un nouveau sujet chez le sieur Labille.

Cette éloquente séductrice était la dame Gourdan[9].

Elle avait succédé aux Florences, aux Paris, noms immortels dans les fastes de Cythère, et sans être parvenue à la même célébrité, elle exerçait avec distinction ses fonctions nécessaires dans la capitale.

Elle les remplissait toujours, à la satisfaction des amateurs. Elle avait la confiance des ministres, des prélats, des magistrats graves, des gros financiers, des libertins les plus délicats et les plus usés.

Il était peu de seigneurs qui ne voulussent recevoir une maîtresse de sa main, tant elle était renommée pour ses leçons dans l’art des voluptés.

Elle écrémait, pour ainsi dire, sans cesse, la fleur des grisettes de Paris, elle les décrassait, elle les formait, elle les stylait, elle les poussait et les faisait parvenir en proportion de leurs talents et de leurs attraits.

Dès que Mme Gourdan eut toisé de son coup d’œil Mlle Lançon, le sujet lui parut digne de ses soins.

Elle conçut tout ce qu’elle pourrait valoir entre ses mains et dressa en hâte ses pièges pour enlacer une si bonne proie.

Nous allons rapporter le récit que fit de cette chasse galante la dame Gourdan elle-même. Nous retrancherons seulement les expressions impropres, les termes trop énergiques.

Aux peintures trop fortes, nous substituerons des images plus honnêtes.

C’est elle qui parle : « Je fus bientôt instruite par mes marcheuses qu’il y avait une nouvelle débarquée chez Labille, extrêmement jolie ; je m’y rendis sous prétexte d’acheter quelques chiffons de femme.

« J’aperçus la plus belle créature qu’il soit possible de voir de ses deux yeux.

« Cela pouvait avoir seize ans, était faite à ravir ; une taille leste et noble, un ovale de visage dessiné comme avec le pinceau, des yeux grands, bien fendus, le regard en coulisse, ce qui les rendaient plus amoureux, une peau d’une blancheur éblouissante, jolie bouche, petit pied, des cheveux qui n’auraient pas tenu dans mes deux mains.

« Je jugeai par cet extérieur ce que devait être le reste ; je ne voulus pas manquer une pareille acquisition.

« Je m’approchai d’elle sans affectation : je lui glissai dans la main mon adresse sur une carte avec un petit écu, en lui disant à voix basse et de façon à n’être entendue que d’elle, « de venir chez moi dès qu’elle aurait le moment, que c’était pour son bien…

« Je suis femme et je sais comment on s’y prend pour exciter la curiosité des filles : je me doutai bien que mon propos, accompagné d’une petite générosité, ne manquerait pas son effet.

« Dès le lendemain, qui était un dimanche, je vis arriver chez moi Mlle Lançon.

« Elle me dit qu’elle avait prétexté d’aller à la messe ; je la caressai beaucoup, je la fis déjeuner, je lui demandai si elle se plaisait où elle était.

« Elle me répondit qu’elle n’était pas mal, que ce métier-là lui convenait mieux que tout autre, mais qu’en général elle n’aimait pas le travail, qu’elle voudrait plutôt continuellement rire et folâtrer ; qu’elle enviait le sort de toutes les dames qu’elle voyait entrer dans sa boutique, toujours bien parées, accompagnées de beaux cavaliers, allant à la comédie, au bal.

« Je lui répliquai qu’elle avait raison, qu’une jolie fille comme elle n’était pas faite pour rester assise sur une chaise à manier l’aiguille et gagner peut-être, au bout de quelques années, vingt ou trente sous par jour ; que cela ne pouvait convenir qu’à une malheureuse et laide ouvrière qui ne pouvait faire mieux.

« Alors je l’embrassai vivement, je la conduisis dans mes appartements ; je lui fis visiter mes boudoirs galants.

« Je la fis ensuite passer dans une garde-robe où je lui ouvris plusieurs armoires, je lui déployai des toiles de Hollande, des dentelles, des perles, du taffetas, du gros-de-Tours, des bas de soie, des éventails, des diamants.

« — Eh bien ! m’écriai-je, mon enfant, voulez-vous vous attacher à moi ? Vous aurez de tout cela ; vous mènerez la vie qui vous fait envie ; vous serez tous les jours au spectacle ou dans les fêtes, vous souperez avec ce que la cour et la ville ont de plus grand et de plus agréable.

« Vous verrez les princes, les généraux d’armée, les ministres, les gens de robe, les gens d’église… tous ne travaillent que pour venir se délasser chez moi…

« En même temps, je pris le prétexte de lui faire essayer un déshabillé divin et tout neuf préparé là pour une demoiselle qui devait venir faire un souper le soir même.

« Après avoir fait l’enfantillage de la revêtir de l’ajustement en question où elle aurait voulu rester sur-le-champ, je lui fis entendre que cela ne se pouvait faire ainsi ; que, n’ayant encore eu aucune aventure sur le compte, n’étant pas notée à la police, je courrais risque de la faire enlever avec moi si je la gardais dans ma maison, qu’il fallait qu’elle retournât chez Labille, jusqu’à ce que je trouvasse quelqu’un qui voulût l’entretenir ; qu’elle pourrait, en attendant, venir furtivement chez moi.

« Je lui mis dans la poche un écu de six francs et je convins avec elle d’une femme que je lui dépêcherais quand j’en aurais besoin et qui, sans parler, au moyen de signes convenus, saurait se faire entendre.

« Elle sauta d’aise à mon col et se retira.

« Il y avait alors à Paris une assemblée du clergé. Un prélat dont je tairai le nom (car dans notre état il faut avoir la discrétion d’un confesseur), un prélat donc me sollicitait depuis longtemps de lui présenter quelque novice. Je n’avais encore pu le satisfaire. Il nous est bien permis d’employer les filles de bonne volonté qui se présentent, mais nous ne pouvons débaucher personne.

« Mlle Lançon me parut propre à cette destination.

« J’écrivis à Monseigneur que j’avais son affaire, que Sa Grandeur pouvait se présenter, qu’elle serait contente.

« Il me donna son jour et je fis avertir de bonne heure ma petite amie. Je l’instruisis du rôle qu’elle devait jouer, ou plutôt je lui dis que, sans vouloir lui arracher son secret, ni entrer dans ce qu’elle pouvait savoir, il fallait qu’elle fût absolument ignorante sur tout, même sur le propos.

« Je la fis parfumer, on la coiffa élégamment, on l’habilla de même ; elle était enchantée de se voir aussi brillante. Je la mis alors en présence du prélat, après avoir touché cent louis pour cette fleur.

« Il en fut vraisemblablement très émerveillé puisqu’il voulait l’entretenir, mais l’assemblée ayant fini, il fut obligé de retourner brusquement dans son diocèse.

« Pour me concilier la petite de plus en plus, je lui donnai des chemises, une robe, je lui conseillai de faire croire à ses camarades qu’elle avait gagné à la loterie, afin d’éviter tout soupçon de libertinage ; mais je n’avais que faire de l’instruire à cet égard : elle était aussi fine que moi.

« Cependant, je l’avais prise par son faible ; mes petits cadeaux lui avaient donné la faculté d’être habituellement propre et bien mise.

« Elle m’aimait singulièrement, elle m’appelait « sa bonne maman », elle riait comme une folle quand je lui proposais de faire la novice, puis au moment de jouer la comédie, elle reprenait son air Agnès et en imposait aux plus habiles.

« Après l’église, la noblesse, la robe, la haute finance, j’étais à la veille de la lancer dans la bourgeoisie, lorsqu’un contre-temps inévitable dans nos maisons déconcerta mes projets et m’obligea de me séparer de Mlle Lançon.

« Dumouceaux, une de mes anciennes pratiques, mais que j’avais perdu de vue depuis son union avec la Frédéric, venait de perdre cette maîtresse.

« Il eut recours à moi et me demanda quelque fillette fraîche et gentille.

« Il payait bien.

« Je jetai les yeux sur Mlle Lançon.

« Mon usage est toujours de céler aux demoiselles le nom de ceux à qui elles ont affaire, pour ne pas trahir la confiance de ces derniers.

« J’en use de même envers les petites grisettes qui viennent chez moi, pour ne pas leur faire tort, et, d’ailleurs, pour me conserver toujours mon droit de présentation : ainsi rien ne pouvait prévenir la catastrophe qui se préparait.

« Au jour marqué, j’abouche ma protégée avec mon paillard.

« D’abord ils ne se reconnaissent point, puis ils s’observent comme surpris de se rencontrer ; je vois les feux de la concupiscence s’éteindre soudain dans les regards de Dumouceaux et faire place à ceux de la colère ; la Lançon jette un cri et s’évanouit.

« — Infâme ! s’écrie Dumouceaux, aurais-je cru vous trouver ici ? Sont-ce là les leçons que vous avez reçues à « Sainte-Aure ? On avait bien raison de juger que vous « feriez une libertine ! »

« Il s’avance en même temps comme pour souffleter cette malheureuse fille. Je me jette entre eux deux, ne sachant ce que cela voulait dire.

« Je m’empare du furieux : je fais venir du secours pour la jeune personne, et j’entraîne mon vieux coquin dans une autre pièce.

« Dès le premier moment, j’avais appréhendé qu’il ne rejaillît quelque chose sur moi de cette aventure : que Dumouceaux n’eût déjà eu affaire à la prétendue novice et que son indignation ne vînt de se voir dupe d’elle et de moi.

« Je compris bientôt par l’explication qu’il me donna, que je n’étais pour rien dans la querelle. Il m’apprit que c’était sa filleule et tout le reste de l’histoire que l’on sait.

Cela m’enhardit à prendre la défense de l’enfant.

« Je lui jurai que c’était la première fois qu’elle venait chez moi, qu’elle m’avait été produite par une de mes marcheuses, que son ingénuité devait lui faire voir qu’elle n’était point accoutumée à venir en pareil lieu, qu’elle n’y avait été entraînée que par la surprise, qu’elle ignorait absolument le mal…

« — Oui, oui, elle ignore le mal, répondit le parrain en « m’interrompant avec un ricanement de rage ! Elle le « connaissait dès le couvent ! »

« Je vis qu’il était dangereux de heurter cet homme dans son sens, je lui accordai tout qu’il voulut, en me retranchant à protester que je ne lui avais rien appris et qu’elle entrait de ce seul instant dans ma maison.

« Il se calma un peu ; il en résulta un long colloque sur Mlle Lançon et sur sa mère, à qui nous imputâmes toute la faute.

« Quand je le crus rassis, après lui avoir promis que puisqu’il s’intéressait à cet enfant, elle ne remettrait plus les pieds chez moi, je fus la chercher sous prétexte de consoler son parrain, mais, en effet, pour lui faire la langue et l’instruire de la tournure que j’avais donnée à cette rencontre.

« Je la ramenai, mais ce furent de nouveaux reproches de ce vieux pécheur.

« Elle crut s’excuser naïvement en répondant :

« — Mais, mon parrain, y aurait-il du mal à venir dans « un lieu où vous êtes ? »

« Ce sarcasme aigrit l’amour-propre de Dumouceaux au point qu’il rentra dans toute sa fureur et que, vomissant les plus fortes imprécations contre sa filleule, contre la mère et contre moi, la petite fille s’enfuit pour se soustraire au courroux plus terrible de son parrain qui la menaçait de sa canne.

« Il la poursuivit en criant qu’il l’abandonnait à son malheureux sort ainsi que sa coquine de mère, qu’il ne voulait plus entendre parler de l’une ni de l’autre, qu’elles se donnassent bien garde de se présenter même à sa porte.

« Pendant ce temps, j’avais retenu ce furibond…

« Il se retourna vers moi : « – Et vous, abominable appareilleuse, si j’apprenais que cette dévergondée revienne ici, je vous fais mettre à l’hôpital ainsi qu’elle ! »

« Il me quitta sur ces mots sans vouloir rien écouter.

« Sa filleule a eu une si cruelle peur de cette scène, qu’elle n’a osé venir me voir dans ce temps-là.

« Mais elle a eu de la reconnaissance pour moi, même de l’estime ; depuis qu’elle a été sa maîtresse, elle a encore eu recours à ma protection ; elle est venue faire quelques escapades ici, mais qui n’ont rien produit de remarquable.

« Je l’ai vue lorsqu’elle était avec du Barry. Celui-ci me la prêtait quelquefois pour des jours de gala. Je lui aurais trouvé cent occasions de la faire bien entretenir ; elle m’en a prié souvent lorsqu’elle était mécontente de ce vilain homme, et puis, au fait et au prendre, elle n’osait le quitter, il semblait qu’il l’eût ensorcelée. Au reste, il la réservait pour une meilleure destinée, et il a bien fait. »

Ici finit la narration de l’abbesse Gourdan.

Il paraît que le bonhomme Dumouceaux lui avait tenu rigueur et lui avait ôté tout à fait sa pratique.

Elle attribuait les accès convulsifs où elle l’avait dépeint à son humiliation de se trouver, en une maison de joie, vis-à-vis de sa filleule et d’en recevoir une leçon ; peut-être aussi à un dépit secret et jaloux en la voyant si belle, de ne s’être pas réservé les prémices, qu’il eût pu obtenir facilement, à un choc de passions enfin qui se combattaient chez lui dans cet instant, puisqu’il ne pouvait satisfaire sa paillardise sans déchoir de cette autorité que sa qualité de parrain lui donnait sur sa pupille et que, pour faire valoir celle-ci, il était forcé de contenir ses désirs libertins.

Quoi qu’il en soit des motifs de cette étrange scène, nous tirerons du récit de Mme Gourdan quelques nouvelles indications pour la défense de Mme du Barry.

Nous la justifierons en partie sur l’accusation sinon calomnieuse, du moins exagérée, d’avoir passé sa jeunesse dans des lieux mal famés.

On voit qu’elle n’y entra que par curiosité et non par un goût décidé pour le dérèglement ; qu’elle n’y fut même conduite par aucune vue sordide d’intérêt, qui dirige tant de ses camarades, mais par cet attrait si pardonnable du sexe pour la parure et l’éclat ; qu’en un mot, si elle a développé depuis de très grandes connaissances dans l’art des voluptés, elle en avait puisé les leçons dans son cœur plutôt que dans la conversation des matrones-professes du métier.

Elle les avait reçues de ce tempérament fougueux qui l’avait dominée dès l’âge le plus tendre.

Mais revenons à la suite de nos anecdotes.

Un autre témoin oculaire et acteur dans l’histoire de Mlle Lançon va nous fournir de quoi remplir le reste de cette partie de sa vie chez M. Labille : c’est M. Duval, commis de la marine, qui logeait alors dans la même maison et y occupait un petit logement de garçon au quatrième, immédiatement au-dessous de celui où couchaient les filles de mode.

Il était à la fleur de l’âge, d’une assez belle figure, riche, élégant dans son vêtement, et très propre à donner dans l’œil d’une jeune personne.

Une nuit qu’il rentrait pour se coucher, il fut très surpris de voir sur sa porte un portrait qui n’y était pas lorsqu’il était sorti.

Il approche sa bougie, il l’examine, il déchiffre une figure grossièrement dessinée, mais dont les traits avaient trop de ressemblance avec les siens pour qu’il ne fût pas persuadé être l’original que l’on avait voulu esquisser.

Une telle découverte ne put que flatter infiniment son amour-propre ; mais, en vain, chercha-t-il quel pouvait être l’auteur de cette galanterie. Il ne trouva ni nom ni billet dessous. Il l’enleva cependant et la porta dans sa chambre.

On peut conjecturer tout ce que son imagination enchantée lui suggéra à cette occasion : il se rappela l’origine de la peinture et se plut à croire qu’une nouvelle Dibutade avait été guidée par l’amour dans cette déclaration ingénieuse.

À l’âge qu’il avait, tout se figure en beau : les désirs s’allument aisément, l’espoir les nourrit, et on se laisse aller aux plus douces illusions.

Il n’en fallut pas tant pour enflammer son sang et lui ôter toute envie de dormir.

Sur le matin, comme fatigué de tant d’agitation, il commençait à s’assoupir, un frémissement léger qu’il entend le réveille en sursaut ; il écoute, il soupçonne que le bruit vient de la porte ; il se lève, il y va, et regarde par le trou de la serrure, il aperçoit une jeune personne occupée à recoller un second dessin ; il ouvre brusquement la porte, mais plus leste que lui, la femme jette un cri et regagne le haut de l’escalier.

Il ne doute pas alors que ce ne soit une des filles de mode de Labille, d’autant qu’il savait que la dame son épouse donnait des leçons de dessin aux demoiselles de chez elle qui y avaient quelques dispositions.

Il retrouve son même portrait à la place du précédent et rentre se coucher.

Il rêve aux moyens de s’éclaircir plus amplement du fait.

Il convient qu’il fallait qu’il fût amoureux dès lors pour mettre tant de mystère dans une explication qui pouvait se prendre d’une façon très simple.

Amoureux de qui, cependant, sinon d’un être fantastique, au moins d’un objet qu’il connaissait si peu qu’il aurait pu se trouver à côté de lui sans le savoir.

Peut-être sa réserve doit-elle s’imputer à sa délicatesse de ménager la réputation d’une jeune personne, que plus d’éclat dans cette découverte aurait mise en butte aux médisances de ses camarades et à l’animadversion de M. Labille.

Notre Céladon imagina de faire prendre une tournure romanesque à cette aventure. Il remit le soir le portrait à la porte, après avoir écrit au-dessous, avec un crayon, en gros caractères : Je voudrais bien connaître l’auteur de ce portrait.

Il fut servi à souhait.

À son tour, il vit sa figure couverte d’une autre aussi mal dessinée : c’était celle d’une demoiselle, qu’à travers des coups de crayon grossiers, il jugea devoir être très jolie.

On lisait au bas : « C’est moi. » Il comprit sans difficulté que c’était l’image du peintre femelle qu’il cherchait.

Pour le coup, il trouva un objet sur lequel fixer son imagination et son premier soin, dès qu’il fut habillé, fut d’entrer dans la boutique du marchand de modes pour voir s’il reconnaîtrait l’original de ce dessin.

En commandant un nœud d’épée, il envisagea successivement toutes les ouvrières et un léger sourire de Mlle Lançon lui fit retrouver en elle les traits de l’esquisse imparfaite qui l’avait frappé.

Si celle-ci lui avait déjà chatouillé le cœur, qu’on juge de l’impression que fit sur lui l’objet même si séduisant !

Il attendit la nuit avec impatience pour continuer la conversation énigmatique.

Il écrivit, cette fois, tout simplement sur sa porte : « Quand mon peintre pourra-t-il m’achever de plus près ? »

La réponse ne tarda pas ; il lut quelques heures après : « Votre peintre ira déjeuner chez vous dimanche, à neuf heures ; laissez votre porte entr’ouverte. »

Il ne manqua pas de riposter et de griffonner au même endroit : « On soupire après vous, cela sera exécuté. » Tous deux vraisemblablement attendirent le jour et l’heure du rendez-vous avec une égale impatience.

Au terme indiqué, Mlle Lançon se glisse dans l’appartement du jeune homme. Celui-ci referme promptement la porte, et dans l’ivresse de sa joie, se croit déjà en possession de la plus charmante créature du monde.

Il avait adroitement fait disposer d’avance les divers apprêts du déjeuner et s’était mis ainsi à l’abri des importuns.

On va voir, non sans surprise, ce qui se passa entre nos deux amants.

Le tête-à-tête fut vif et délicieux, mais ne devint pas aussi intéressant que l’avait espéré l’amant.

Il jugea bientôt que cette grisette était plus folle qu’amoureuse, et quoiqu’il lui fût aisé de s’apercevoir qu’elle était douée d’un tempérament très fougueux, il reconnut que sa coquetterie savait le maîtriser.

En un mot, elle lui déclara que jamais homme ne serait parfaitement son amant qu’il ne fût disposé à l’entretenir.

Ainsi se passa cette entrevue en folâtrant.

Du reste, la jeune fille prouva à ce petit-maître audacieux qu’elle n’était point effarouchée de lui et qu’elle était bonne pour résister à ses entreprises.

Elle lui réitéra souvent ses visites, et toujours avec le même ton négatif.

Un jour qu’il la pressait plus vivement, elle rompit la glace :

« — Je t’aime, lui dit-elle, je voudrais te rendre heureux, je le désire presque autant que toi. Tu sens bien que ce n’est pas par vertu que je te résiste, mais une prévoyance sage qui me garantit et de tes séductions et de tes raisonnements.

« Je ne vois qu’un moyen de te contenter : c’est de m’entretenir, et que ce grand mot ne t’effraie pas.

« Tu n’es pas riche, tu me l’as dit, tu peux le devenir : tant mieux, mais ne songeons qu’au présent.

« Tu en as assez pour me prendre avec toi, me loger, nourrir, chauffer, éclairer. Je ne te demande que cent francs par mois, argent sec pour mon habillement et mes menus plaisirs.

« Cette façon de vivre sera un paradis pour moi auprès de celle que je mène.

« Je n’aime point le travail, encore moins la boutique. Je me sens faite pour commander et non pour obéir.

« S’il survient des enfants, tu en auras soin ou nous les mettrons aux Enfants-Trouvés, si c’est trop lourd, jusqu’à ce que nous puissions les reprendre, car j’ai des dispositions à être bonne mère.

« Au reste, le premier qui sera las de l’autre l’en avertira.

« Dans ce cas, tu continueras en honnête homme à me garder à ta charge, jusqu’à ce que j’aie trouvé à me pourvoir ; si j’en crois mon étoile, ce ne sera pas difficile. Nous nous séparerons donc bons amis et nous vivrons de même. »

Tel fut le discours remarquable de cette petite ouvrière où l’on reconnaît une âme libre, indépendante, et qui se prophétise, comme par instinct, née pour un meilleur sort.

Il faut convenir, au reste, qu’il serait difficile de raisonner plus sûrement d’après un plan aussi extravagant.

Aussi n’eut-il pas lieu.

Dans l’intervalle de cette intrigue, M. Duval avait fait la connaissance d’une dame de qualité.

C’était une de ces vieilles routières, plus dangereuses pour un jeune homme que la fille la plus séduisante, qui l’attaquent dans tous les sens et flattent également son amour et sa vanité.

Celui-ci fut émerveillé d’avoir inspiré de la passion à une comtesse (car elle ne manqua pas de lui faire accroire qu’elle en ressentait en sa faveur).

Il se persuada d’autant mieux qu’il ne voyait rien en soi capable d’intéresser si le cœur de cette amante nouvelle n’eût parlé pour lui.

Il ne savait pas qu’elle était ruinée et que sa bourse, quoique médiocre, était le grand objet des désirs de cette bonne dame.

Elle n’eut garde de lui parler aussi ingénument que Mlle Lançon, ni de lui tenir constamment rigueur. Il entra donc en pleine possession, et la jeunesse suppléant chez lui à l’illusion des charmes de sa maîtresse, s’il ne la trouva pas aussi fraîche, aussi élastique que la grisette, le nom, la qualité, l’amour pur et généreux de cette beauté surannée le dédommagèrent amplement à ses yeux de quelques appas qu’il perdait de l’autre côté.

D’ailleurs, il assure qu’une multitude de petits signes imperceptibles dont Mlle Lançon avait le bas des joues parsemé lui avait toujours répugné.

Pour mieux s’assurer sa proie, la douairière imagina de proposer à son amant de venir demeurer avec elle et de faire ménage commun, c’est-à-dire qu’il y mit bientôt tout son pécule, le grand avantage qu’elle en espérait, outre celui de le soustraire aux charmes d’une concurrence qu’elle redoutait, car il avait eu la faiblesse ou la vanité de lui avouer le sacrifice qu’il lui faisait.

M. Duval déménagea donc sourdement, mais, pour satisfaire à la probité ou pour s’enorgueillir aux yeux de la fille de modes de sa superbe conquête, il crut devoir l’instruire par un mot d’écrit de son évasion et de sa rupture.

C’est ce qui lui attira cette réponse, très mal orthographiée, paraît-il, et presque illisible.

On voit aisément que celle qui l’a écrite n’était pas accoutumée à envoyer des billets doux, mais on y trouve une énergie, un bon sens, une sensibilité qui prouvent combien le langage du cœur est supérieur à l’éloquence facile d’un auteur à son pupitre : « Tu m’apprends que tu me quittes pour une personne de qualité, pour une grande dame avec qui tu vas vivre.

« Il me semble que ta vanité se complaît beaucoup à me faire part de cette nouvelle.

« Je ne sais si ton cœur est d’accord, mais j’en doute.

« Je sais que l’amour ne connaît point de telles distinctions ; qu’il divise toutes les femmes en deux classes : les belles et les laides.

« Je sais encore mieux qu’une jeune fille de seize ans a toujours mieux valu, vaut et vaudra toujours mieux qu’une grosse mère de quarante-cinq ans, fût-elle issue du sang des Bourbons.

« Penses-y bien : je te laisse vingt-quatre heures pour le temps de la réflexion et compte que tu ne retrouveras pas deux fois la même chose.

« Ne crois pas que je sois embarrassée.

« J’ai un autre amoureux qui vaut mieux que toi pour la figure : il est plus jeune, plus frais, il est beau comme Adonis ; tu vas dire : Fi ! quand je t’annoncerai que c’est un coiffeur. Mais les grandes dames, qui se piquent de s’y connaître, préfèrent souvent leurs laquais à leurs maris.

« Demande à la tienne, si elle regardait au rang, serais-tu son préféré ?

« Celui-ci m’offre la foi de mariage ; je n’en veux point parce que je serais tentée de le tromper le lendemain ; sinon, il consent à me mettre dans mes meubles, à manger avec moi tout ce qu’il a amassé et nous verrons de plus loin : tant que nous nous aimerons, cela ira toujours bien.

« Adieu encore un coup ; songes-y, j’ai du faible pour toi en ce moment ; il sera bientôt passé, et c’est en vain que tu voudras y revenir quand tu seras dégoûté de ta femme de qualité ; le perruquier t’aura supplanté, tu en enrageras et j’en rirai. »

M. Duval, qui ne sentait pas, en effet, le prix du bonheur auquel il renonçait, ne tint pas grand compte de ces menaces et perdit absolument de vue Mlle Lançon.

Il ignorait ce qu’elle était devenue et n’avait garde de croire que Mme la comtesse du Barry, lorsque son « exaltation » fut annoncée, était cette grisette qu’il avait eue en sa possession et qu’il avait dédaignée.

Ce fut quelqu’un à qui il avait conté son aventure dans le temps, qui avait suivi les différentes métamorphoses de la fille de modes, et qui, le rencontrant lors de la première faveur de cette dame, lui demanda quand il irait à Versailles, le pria de lui accorder sa protection et, après l’avoir turlupiné longtemps, lui donna enfin l’explication.

La nouvelle lui parut si extraordinaire qu’il voulut la vérifier par lui-même.

Mme du Barry n’était pas encore présentée, mais demeurait au château.

Elle avait déjà toutes les distinctions d’une favorite.

Il vient à Versailles dans l’espoir d’examiner si elle est, en effet, la demoiselle Lançon qu’il a connue.

On lui dit que le meilleur temps pour la voir est celui de la messe.

Il se rend à la chapelle à l’heure où elle devait y aller.

Instruit de l’endroit où elle se plaçait, il se poste de façon à ne pas lui échapper et à l’envisager lui-même à son aise.

Elle arrive, mais si fort emmitouflée qu’il ne put rien distinguer.

Elle avait une « Thérèse » rabattue sur la figure : il désespérait de réussir lorsque, avant de se mettre à genoux, elle relève son voile et porte ses regards à l’entour d’elle comme pour découvrir tout ce qui l’environne.

Cet intervalle assez court permit pourtant à M. Duval, qui était fort près de cette dame, de la reconnaître parfaitement, quoique bien changée, surtout à ces signes qui lui avaient tant déplu.

Il s’aperçut parfaitement qu’elle le regardait. Puis elle baissa les yeux, son voile retomba et elle se prosterna devant l’autel. Un instant après, elle se relève et porte uniquement un coup d’œil sur lui comme par réminiscence d’un objet qu’on remet confusément, et lui, de regarder la terre.

Le visage de Mme du Barry se recouvre pour la seconde fois ; il ne put la revoir de ce jour, et depuis il n’a eu aucune occasion de se présenter à elle, en sorte qu’il est bien certain d’avoir frappé les regards de cette dame, mais il doute qu’elle se soit exactement remis qui il était et rappelé leurs anciennes privautés.

Pour débrouiller le chaos des premières années de la jeunesse de notre héroïne, nous sommes obligés de changer souvent d’autorités.

Trois commères, voisines, amies et confidentes de la mère, vont nous guider dans l’époque de cette vie, depuis son évasion de chez le sieur Labille jusqu’au moment où elle devint maîtresse du comte du Barry.

L’une est la dame Chevalier, femme d’un sculpteur, l’autre est la nommée Constant, chaudronnière, et la troisième la dame Pascali, prêteuse sur gages.

Nous chercherons à concilier leurs rapports lorsqu’ils seront opposés et à démêler le plus vrai lorsqu’ils seront contradictoires. Nous aurons égard au caractère, à l’intelligence et aux vues de chacune, suivant le devoir d’un historien véridique, impartial et perspicace.

La première, jalouse et envieuse, nous paraît tout présenter du mauvais côté et cherche à dégrader deux femmes dont le destin brillant l’offusque et auxquelles elle se croit bien supérieure par son état.

La seconde, toujours liée avec la mère et protégée par la fille, voit tout en beau et, ne pouvant disconvenir des faits les plus connus, répare autant qu’elle peut les bruits injurieux à la réputation de deux divinités bienfaisantes dont elle reçoit journellement des faveurs.

La dernière, plus spirituelle, plus fine, mieux éduquée, est, ce me semble, dans le point le plus propre à mieux juger. N’ayant rien obtenu, elle n’est liée par aucune obligation ; mais ne désespérant pas d’avoir, elle se tient sur la réserve et se garde bien d’avancer rien de faux ou de révéler des choses qu’on saurait ne pouvoir venir que d’elle.

Commère de la demoiselle Vaubernier, qui a tenu un de ses enfants avec un directeur des Fermes, lorsqu’elle menait une vie bourgeoise chez sa mère, elle a, par cette alliance, acquis des droits à une protection qu’elle compte faire valoir lorsqu’elle trouvera le moment favorable Mécontente en même temps qu’un lien aussi fort n’ait pas eu son effet, elle a des moments d’humeur où la vérité perce d’une manière d’autant plus satisfaisante qu’elle voit bien et a une connaissance du cœur humain au-dessus des réflexions d’une femme de cet état. C’est donc elle à qui, dans le cas du doute ou de la contradiction, nous nous en rapporterons le plus.

Nous reprenons le fil des événements.

Le coiffeur qui faisait la cour à Mlle Lançon se nommait Lamet[10].

Il avait deux sœurs chez une marchande de modes, voisine du sieur Labille : celles-ci avaient fait connaissance avec la première au moyen du voisinage et de la conformité du métier. De là, liaison du frère qui, d’abord, en coiffant pour s’amuser leur jeune camarade, s’était facilement enlacé dans cette belle chevelure et avait conçu pour celle qui la portait une passion vive, au point qu’il lui offrit de l’épouser. Elle le refusa, comme nous l’avons vu dans sa lettre au sieur Duval, mais consentit de vivre avec lui.

Il était fort employé : il avait gagné environ mille écus d’argent comptant qu’il avait devant lui ; il n’était pas mal meublé, ainsi que les gens de son état qui commencent par mettre toute leur fortune en mobilier.

Il l’installa dans son appartement et en était trop amoureux pour ne pas la rendre maîtresse absolue de tout.

Celle-ci crut être dans un petit paradis : elle n’avait encore rien eu à elle, l’état misérable de sa mère ne lui avait jamais offert le coup d’œil même d’une propriété future.

Elle s’imagina donc posséder un royaume et se conduisit comme si cette opulence nouvelle n’eût jamais dû finir.

Que de plaisirs à la fois elle ressentit ! Elle a convenu depuis que les deux plus grands étaient celui de ne rien faire et celui d’être sans cesse occupée à se parer.

La boutique lui avait toujours déplu souverainement et une fois arrivée, elle aime tellement la toilette, qu’elle ne marche point sans quatre femmes de chambre toujours prêtes à satisfaire et à varier ses goûts et ses fantaisies à cet égard.

Ses cheveux étaient le genre de beauté qu’elle soignait le plus. Elle ne pouvait être mieux tombée !

Non seulement elle épuisait l’art de son amant en cette partie, mais celui de ses confrères plus habiles.

Ils faisaient souvent assaut chez elle, à qui bâtirait le mieux ce galant édifice.

Un baiser de leur reine était le prix du vainqueur, et l’on juge combien le sieur Lamet s’évertuait pour ne pas le laisser cueillir par d’autres.

Quelquefois aussi, elle leur suggérait des idées, elle imaginait, elle créait, elle réformait leur goût.

C’est ainsi que sont venus les chignons adoptés depuis par le public, lorsqu’elle a été dans le cas de faire exemple, et connus sous le nom de chignons à la du Barry ou chignons lâches, c’est-à-dire tellement disposés que, quoique ramenés sur la tête, il se forme un vide entre elle et eux, comme si on les eût relevés à la hâte et sans dessein.

Cette coiffure, où le travail est artistement caché, annonce dans la femme qui s’en sert une mollesse, une négligence, un abandon bien à propos à réveiller les désirs, à encourager les téméraires, en sorte que les honnêtes femmes ou du moins les femmes dévotes et austères ne l’ont point adoptée.

Le Greluchon lui est dû encore : c’est une longue et grosse épingle dont le bouton est ordinairement un diamant.

Quand on est poudré, on le pose du côté gauche et il traverse les cheveux jusqu’au chignon, où il s’enfonce en excédant par la tête en avant.

Il semble annoncer une femme sujette aux démangeaisons et qui a toujours ce secours prêt au besoin pour ne pas déranger sa coiffure.

L’allégorie soutenue à laquelle peut prêter ce signal emblématique, l’indécence du nom qui ne se connaît que chez les courtisanes et qui annonce l’amant secret et favorisé et qui profite lorsque l’autre en titre paie, a fait absolument rejeter cet ornement qui n’est usité que chez les filles.

Mlle Lançon, après avoir travaillé à l’embellissement de sa tête, ne négligeait point les autres parties de son corps.

Elle n’avait été, jusque-là, vêtue qu’en grisette, c’est-à dire proprement, mais sans rien de recherché ni de magnifique, sans affectation.

Sa nouvelle position la mettant dans le cas de ne plus se gêner, elle voulut égaler les plus superbes courtisanes, du moins du côté des robes et de l’ajustement. L’argent du pauvre Lamet fut bientôt écorné.

Il fallut ensuite se montrer au bal, au spectacle, aux promenades. C’était chaque jour quelque bombance, quelque partie de campagne, et quoique les camarades du coiffeur y contribuassent de temps en temps, en moins de trois mois les fonds amassés furent mangés, on fit des dettes ; les créanciers, de mauvaise humeur, saisirent les meubles, et l’entreteneur, négligeant d’ailleurs ses occupations, comme il arrive à tous ceux épris d’une passion forte, se trouva bientôt réduit au point de ne savoir de quel bois faire flèche.

Mourant de faim, il ne vit d’autre ressource que de renoncer à l’objet cause de sa perte, de fuir le péril et de passer en Angleterre.

Les adieux furent assez gais ; on se sépara à l’amiable, et l’amante prit aussi son parti de bonne grâce.

Elle se réfugia dans le taudis de sa mère qui logeait alors rue de Bourbon, et se tirait de son côté d’affaire comme elle pouvait. Elle faisait des ménages, elle gardait les malades, mais sa ressource la plus sûre et la plus abondante consistait en des stations nocturnes qu’elle faisait au Palais-Royal, aux Tuileries, sur les boulevards et autres promenades.

Il n’est que Paris pour en trouver de cette espèce et il faut connaître cette capitale pour entendre ce que cela veut dire.

Nous allons l’expliquer le plus décemment qu’il sera possible.

Il est dans ce pays des femmes qui, soit à raison de leur âge ou de leur état, ou d’une sorte d’honnêteté à laquelle elles n’ont pas renoncé, n’osent afficher ouvertement le libertinage.

Pressées cependant par l’indigence ou pour se donner un peu d’aisance, elles profitent de l’obscurité de la nuit, elles se rendent aux jardins publics, enveloppées encore dans de vastes « Thérèses », elles y sont comme au bal ; elles agacent les hommes impunément, et déguisant leur voix, elles jouissent de la plus entière liberté de l’incognito. Mais il leur arrive parfois de bien drôles aventures. On va en juger tout à l’heure…

D’un autre côté, il est des paillards honteux, des gens mariés, des débauchés d’un genre particulier, des ecclésiastiques timides, des moines attentifs à ménager leur robe, qui recherchent ces bonnes fortunes.

C’est même pour certains amateurs la rocambole du plaisir, et quoiqu’ils n’ignorent pas que la plupart de ces belles de nuit ne seraient pas présentables au grand jour, ils aiment à se laisser aller aux erreurs d’une illusion mensongère, et à suppléer par l’imagination à la réalité ; ce qu’ils ne pourraient faire si une connaissance intuitive de l’objet les empêchait de s’y livrer.

À la faveur, au contraire, d’un léger crépuscule, d’une lueur incertaine, les divers défauts s’éclipsent, tout ce qui porte les attributs du sexe s’embellit et acquiert le droit de plaire ; les grâces surannées reprennent leur fraîcheur, la matrone la plus hideuse trouve encore à trafiquer de sa laideur.

Ces femmes aident autant qu’elles peuvent à la méprise par des toilettes préparatoires ; elles quittent leurs haillons, elles se parfument, elles remplissent les rides de la vieillesse avec des pommades ; elles blanchissent, elles adoucissent leur peau noire et tannée ; elles endossent une robe de taffetas et se donnent tout l’extérieur de nymphes fraîches et charmantes.

Il se trouve cependant dans le nombre quelques honnêtes femmes, les unes guidées par une curiosité indiscrète et folle, les autres douées d’un tempérament libertin qui leur fait rechercher des plaisirs furtifs.

La mère de Mlle Lançon n’était pas décrépite, puisque c’était une femme de quarante à quarante-cinq ans. Elle n’était pas laide, elle avait même été bien, et n’était point mal encore.

Sa figure n’avait rien de tendre ni de délicat, c’était une de ces bonnes dames dont les traits rudes et bien prononcés devaient plaire aux libertins hardis. Son genre de vie avait encore rendurci ses charmes qui ne pouvaient bien se démêler qu’à l’œil d’un connaisseur exercé. Ils avaient donc plutôt besoin d’être discutés au grand jour qu’ensevelis dans une ombre officieuse.

Mais cette femme ne voulait point déroger à la vie bourgeoise qu’elle menait, ni se faire exclure, en affichant le scandale, des coteries qu’elle s’était formées dans le quartier.

Elle avait recours à ces excursions uniquement comme à un supplément du double métier qu’elle remplissait tour à tour de garde-malade et de chambrière.

Depuis que sa fille était avec elle, elle l’avait initiée au même ministère.

Toutes deux, dans la belle saison, sortaient ainsi le soir, sous prétexte d’aller se promener, et revenaient avec plus ou moins de bénéfice.

Une reconnaissance que fit la mère, aux Tuileries, plus heureuse que celle que la fille avait faite chez la dame Gourdan, a été probablement l’origine de la fortune de la jeune personne, par la chaîne d’événements auxquels elle a donné lieu.

Une belle soirée qu’elles sont assises au pied d’un arbre et interrogent les passants, un quidam, assez bien mis, paraît écouter les propos de nos sirènes et s’y laisser séduire ; il s’approche, et après avoir causé avec elles quelques instants, donne soudain un coup de sifflet, les arrête de la part du roi et veut les conduire chez M. Bontems, le gouverneur du château, qui a la police de cette enceinte royale.

Les malheureuses reconnaissent trop tard leur erreur.

C’est un suisse du jardin qui, ainsi travesti bourgeoisement, faisait sa ronde et espionnait les femmes, car malgré l’extrême licence qui régnait dans ces lieux, on donnait les ordres les plus sévères pour les réprimer et les filles qu’on surprenait en flagrant délit étaient envoyées à l’hôpital.

Mais cette inspection, sans arrêter le scandale, tournait uniquement au profit des gagés pour cette police.

Ils ne l’exerçaient que pour rançonner les accusés et se faire un bénéfice considérable.

Par une circonstance très fâcheuse, Mme Lançon et sa fille se trouvaient sans avoir le sol.

Deux recors étaient accourus au signal et, malgré leurs prières et leurs larmes, on conduisait les deux femmes au Palais.

Un hasard heureux avait rendu témoin de la capture un abbé qui se promenait aux environs, cherchait fortune, et avait sans doute jeté son dévolu sur ces nymphes.

Un intérêt secret, une sorte de sympathie, un pressentiment vif et inquiet le porte à les suivre, à les examiner au clair de lune qu’il faisait ce soir-là.

Il reconnaît la mère, s’approche du suisse et lui déclare adroitement que ses femmes sont ses parentes, qu’il en répond, qu’on peut s’en fier à sa robe, qu’il ne voudrait point autoriser le vice, mais qu’il est juste de le récompenser de son zèle.

Il lui glisse en même temps un écu de six francs dans la main et cet argument éloquent eut son effet.

Quelle joie ! Quels remerciements de la part des prisonnières ! Elles se jettent au cou de l’inconnu.

Celui-ci leur demande pour toute récompense de lui donner à souper. On juge qu’elles acceptèrent avec grand plaisir la proposition.

Il les embarque dans un fiacre et les voilà rendus chez Mme Lançon. La chandelle allumée, l’abbé reprend son ton de voix ordinaire, se met en face de la lumière et demande à la mère si elle le remet.

— Ah ! chien de moine, s’écrie-t-elle, comme te voilà travesti ! Qui diable se serait imaginé de te rencontrer dans cet accoutrement ! D’où sors-tu ? Que fais-tu ? Que deviens-tu ? Ma fille, embrassez votre oncle.

En effet, c’était l’abbé Gomart, ce Picpus dont nous avons parlé ci-devant sous le nom de Père Ange.

On n’eut point de cesse qu’il n’eût raconté son histoire.

— Elle n’est pas longue, reprit-il, la voici en deux mots : « Depuis nos tracasseries à Courbevoie de la part de la Frédéric, du scandale qu’elle occasionna au point, comme vous le savez , de me faire changer de couvent par les supérieurs et de me faire reléguer au loin, mon froc m’était devenu insupportable et je songeai sérieusement à sortir de cet enfer.

« Ce n’était point aisé. En apostasiant, il fallait le faire impunément d’abord et passer en pays étranger. Comment y vivre et m’y soutenir ?

« J’imaginai un expédient plus lent, mais plus sûr, et sans aucun inconvénient. Vous savez ou vous ne savez pas que, suivant la discipline ecclésiastique, lorsqu’on est profès dans un ordre religieux, on ne peut le quitter que pour passer dans un autre plus austère.

« Ce fut la tournure que je pris.

« J’affectai pendant quelque temps le repentir le plus amer de mes fredaines ; ensuite, je fus trouver notre gardien, je lui témoignai mes anxiétés, mes remords, et lui déclarai que ma conscience ne serait pas tranquille que je n’eusse expié tant d’iniquités par une pénitence encore plus douloureuse et plus exemplaire ; que j’avais la vocation la plus décidée pour aller à la Trappe, que je le suppliais d’en écrire au général et de me faire obtenir du pape la permission nécessaire.

« Je mis tant d’ardeur et de pathétique à cette prière qu’il fut ma dupe.

« Il me félicita de la grâce qui opérait en moi un si merveilleux changement et, me témoignant son regret de perdre un sujet appelé à la sainteté la plus sublime, il ajouta qu’il allait faire tout ce qui dépendrait de lui pour concourir à remplir les vues du ciel sur moi.

« Alors, j’obtins facilement ce que je demandais et ma translation à la Trappe s’effectua au bout de quelques mois.

« L’abbé était prévenu des motifs surhumains qui m’appelaient à ce monastère.

« Je fus traité avec la plus grande distinction et l’on me regarda comme un élu de Dieu.

« Je redoublai d’hypocrisie : ce genre de vie me facilita l’exécution de mon projet.

« Je maigris bientôt à vue d’œil, je commençai à tousser, ma toux redoubla peu à peu insensiblement.

« Je faisais retentir ma cellule, l’église et le couvent de mes quintes convulsives. Je m’excoriai les gencives et je crachai du sang.

« Le Père abbé s’aperçut de mon état et je jouai si bien mon rôle qu’il entra dans les vues que je voulais lui suggérer.

« Il me dit que je ne pouvais continuer à vivre sous sa règle, que j’étais visiblement attaqué de la poitrine, que Dieu n’exigeait point qu’on se tuât pour son service, qu’il était nécessaire de réparer ma santé et qu’il me l’ordonnait.

« C’était là où je l’attendais.

« Je parus désespéré de la cruelle annonce qu’il me portait, j’avouai que je me trouvais très mal et que cela augmentait ma joie par l’espérance de mourir bientôt.

« Sur quoi il me répliqua que je le faisais frémir, que je ferais un grand crime en m’opiniâtrant à devenir ainsi homicide de moi-même et qu’il exigeait, pour dernier acte de soumission, que je me retirasse.

« — Mais, m’écriai-je, je suis dans un état de dépérissement et de marasme où je ne dois pas plus espérer de me rétablir sous la règle de saint François que sous celle de saint Bruno ; je périrai, grâces au Ciel, dans un froc comme sous un cilice ; ainsi, mourir pour mourir, mon vénérable abbé, souffrez que je rende l’âme sous vos yeux, en continuant de m’édifier de vos saints exemples.