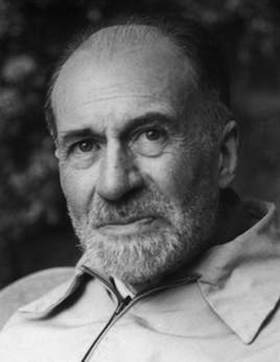

Henri Pourrat

GASPARD DES MONTAGNES

Tome I

LE CHÂTEAU DES SEPT PORTES

OU

LES ENFANCES DE GASPARD

Les vaillances, farces et gentillesses

de Gaspard des Montagnes

(1922)

PROLOGUE

La vieille dit :

La vieille dit : Il n’y a plus rien ; on ne voit rien, ne conte rien :

Il y avait des choses jadis ! et ce semblait alors tout simple.

Car la montagne de chez nous c’était comme dans les complaintes,

Un pays sauvage, écarté, dont le vent battait les sapins,

Et des histoires arrivaient vingt fois l’an, qu’on n’expliquait point.

Le diable en ces cantons perdus y mettait peut-être la main :

Il en fait tant qu’il peut.

La vieille Marie contait et contait,

Assise dos rond près de sa fenêtre.

Il pleuvait sur Zol et l’oiseau du hêtre

En çà du verger plein d’ombre chantait…

Les crimes des bois et ceux des domaines,

Les loups, les lutins et tous les secrets,

Ceux des pierres-fées et ceux des fontaines,

Les gueux complotant dans les cabarets…

La cloche tintait sur Ambert des chênes,

La vielle sonnait au joyeux Chambon…

Garçons haut guêtrés, vieux à cheveux longs,

Devisaient sous l’orme ou jouaient aux quilles.

Ces bourrées, les soirs, pour les jolies filles,

Ces noces, trois jours à boire et manger !

Les fêtes, les morts, les vies, tant à dire,

Ceux-là qui s’aimaient, ceux-là qui partirent,

Et tant à songer ! et tant à songer !

Ils disent qu’il n’y a plus de diable : et pardi ! puisqu’ils le sont tous !

Les cornes seules manqueraient : encor les portent-ils tout doux…

Mais si le diable n’en fit tant, le mauvais monde en fit beaucoup,

L’hôte en son auberge sanglante, et le mendiant au carrefour,

Et tous ! voleurs, jeteux de sort, déserteurs, brigands de grand’route,

Car toujours l’écume surnage alors que la marmite bout,

Me disait mon pauvre oncle.

La vieille Marie contait et contait,

Sans souci du fil, comme il lui chantait,

Mais c’est la mémoire de notre Auvergne,

Son trésor secret, quelle nous rendait.

… Je ne puis ouïr au pré sous les vergnes

Crier Bêquebois, le rouge pivert

Qui vole en plongeant s’agripper à l’aune,

Ni sentir le goût amèrement vert,

Menthe, terre et foin, des pâtis d’automne,

Sans qu’il me souvienne d’un morne vent,

D’un val enfoncé sous les branches d’ombre

Où le château gris fait face au levant,

D’un visage doux et de beaux yeux sombres…

Et comme un regard à bout d’horizon

Vers le songe errant aux nues entraînées,

Le cœur s’en va loin, loin dans les années,

Vers ce vieux château, château des chansons.

Il se peut qu’on ait embelli les gentillesses de Gaspard

Et qu’on lui prête plus d’un tour qui vint au vrai des camarades,

Tant en firent ces braves cœurs au plein soleil de la campagne.

Mais les histoires des guerriers, des rois, du monde d’autrefois,

Sont-elles sur un autre pied que ces vieilles rubriques-là ?

Certes, si Gaspard n’a tout fait, il l’eût pu faire, et davantage,

Puisqu’il a sa légende.

La vieille Marie contait et contait…

Quand le temps est bas, que les bois des rampes

Sont noirs, pleins de bruit, sur le Mont-Raudet,

Tends le rideau rouge, allume la lampe,

Et serrez-vous tous devant les landiers.

C’est qu’il va neiger cette nuit sans faute :

Dehors la montagne est si sombre et haute,

Et les chaumes gris si seuls à mi-côte,

Comme à l’ancien temps, temps des margandiers…

Mais ici le feu peint d’or les visages,

Entre le lit-coffre et l’horloge à poids.

Leurs ombres remuent sur le mur de bois

Où rougeoient collées de vieilles images ;

Ha, comme le cœur bat étrangement

Dans la salle basse à suivre ces dires,

D’amitié, de peur, d’un autre tourment.

Et pour n’y céder, alors, il faut rire.

Temps d’amitié, temps des chansons, des rosiers blancs devant les portes ;

Je chantais tout le long du jour, même en mordant dans le chanteau !

Chanter ? danser ? Filles et gars à présent se tournent le dos.

Mais ces demoiselles, aussi ! chignons montés, bottines hautes,

Comme si ayant les talons trop courts de nature, les pauvres

Craignaient de choir à la renverse… Allons, je ne dis mot de trop.

Et gai ! trotte qui danse !

PREMIÈRE VEILLÉE

PREMIÈRE PAUSE

Les frères Grange de Chenerailles, le Matelot et l’Américain. – La maison au milieu des bois. – C’était, dit la vieille, au temps du grand Napoléon, et quand on commença de faire la guerre en Espagne. Anciennement les Espagnols venaient avec des mules chercher en nos pays les pierres d’évêque, ces pierres violettes qu’on trouve dans les mines du Vernet-la-Varenne. De mémoire d’homme ce trafic avait lieu. Une année, même, comme ces marchands avaient été arrêtés et dépouillés sur les chemins, les gens du Vernet s’offrirent à travailler pour eux aux carrières sur parole, les nourrirent et leur avancèrent au départ ce qu’il fallait pour la route. Les Espagnols surent reconnaître un procédé qui partait de si franc courage et firent passer fort exactement les sommes dues à ces pauvres gens qui n’avaient que la peine de leurs bras pour vivre.

Puis des Auvergnats avaient continué cette branche de commerce.

Un nommé Grange, qui habitait Chenerailles, dans la paroisse de Doranges, faisait une fois l’an le voyage de Catalogne. Mais il se vit alors contraint d’y renoncer : d’abord parce que cela ne valait rien pour un Français de se promener sur ces catalans de chemins ; ensuite parce que ses pierres d’Auvergne n’y étaient plus de défaite.

Surtout pour cela. Jean-Pierre Grange était un homme épais de charnure et d’os, gros de traits, avec des oreilles cramoisies aux ourlets craqués d’engelures, qui ne craignait guère les dangers lorsqu’il s’agissait de grossir son quantième. Il passait pour un particulier rude, ayant la colère chaude, et violent alors dans ses emportements. Les favoris noirs, surnommés en ce temps-là nageoires, qui lui mangeaient la face, faisaient peut-être la moitié de sa réputation.

En tout cas, un Auvergnat renforcé, au crâne droit de pente, derrière, jusqu’à la nuque en bourrelet, aux joues hautes en couleurs, fouettées, vergetées d’une résille de sang, qui disaient assez les bons dîners d’auberge. Mais par-dessus ce vermeil, le hâle avait tanné son cuir, Grange ayant voyagé dans les pays du soleil. De ses navigations, il avait même rapporté l’habitude de fumer comme les gens de marine.

Ambert était alors une ville assez marchande où l’on fabriquait de l’étamine à pavillons pour flammes et banderolles de vaisseau, de la toile à voiles, des lacets et des rubans de fil, des jarretières, des galons, des épingles, du papier, des jeux de cartes. Jean-Pierre Grange trafiquait au loin de tout cela comme des pierres d’évêque et achetait à la foire de Beaucaire, selon l’occasion, des faïences ou des indiennes à revendre en demi-gros.

En somme, moins marchand que commissionnaire. Il n’avait jamais cessé d’habiter le domaine de Chenerailles au milieu des bois, et sa mise, hormis le gilet carré de velours à raies jaunes et brunes, tenait encore du paysan : la culotte et la veste en gros drap bleu, puis, en temps de froidures, le surtout de burelle grise. Avec cela de vieilles guêtres en fort coutil, éraillées par les ronces, et, pendant à son poignet, le bâton d’épine qu’il avait lui-même moucheté au feu. (En soufflant par un tuyau de pipe, on darde la flamme d’une chandelle et on lui fait mordre le bois.)

Ces Grange s’étaient poussés petit à petit. Le dicton ne court pas d’hier :

La meilleure maison d’Auvargne

L’est devenue par l’épargne.

Le grand-père avait été un simple paysan sans grands moyens qui, à force de se lever tôt, de se coucher tard et de se plaindre même un verre de vin, avait empilé écu sur écu.

Le père était « entré gendre » chez un marchand de bois à Chenerailles, c’est-à-dire qu’il avait pris la suite. Il y a, dans ces forêts, les plus beaux sapins du monde, hauts de cent pieds et aussi droits qu’un jonc. La marine du Roi se réservait par privilège ceux qui étaient à sa convenance comme mât de navire. On les faisait charroyer jusqu’à l’endroit où la Dore se trouvait flottable, et vogue le train pour les ports de l’Océan.

Celui-là avait mis de la paille dans ses sabots. Mais les fils mirent du foin dans leurs bottes. L’aîné, Jérôme, partit pour les îles de l’Amérique et y réussit si bien qu’il s’associa le cadet, Jean-Pierre, lequel devait, du pays, lui envoyer des marchandises.

Jean-Pierre s’était marié presque richement à Saint-Amand Roche-Savine. Il traversa la révolution et les temps calamiteux qui suivirent sans faire une grande fortune, – il n’avait pour cela pas assez d’éveil, de hardiesse d’esprit, – mais aussi sans misère. Il acheta par-ci par-là quelques biens nationaux, deux ou trois bois d’émigrés, pour s’arrondir ; en y allant retenu.

L’aîné, là-bas, à Saint-Domingue ou à la Guadeloupe, avait eu la dent plus longue. Un de ces Auvergnats qui savent crocher dans le morceau, ne plus lâcher et avoir encore l’œil et la dent prêts à ce qui pourrait venir. Comme ce Tourlonias qui partit de Marat bien petit compagnon, colporteur, marchand de rubans de fil : à Rome, le gaillard trouva moyen d’entrer dans les affaires, acheta des terrains, dessécha des marais, devint riche à millions, riche à mort, prince Torlonia et l’un des puissants de ce monde. Et ces Torlonia ont tenu à demeurer en bonnes relations avec les Tourlonias d’Auvergne. Celui qui voudrait douter de la vérité de ces faits, s’il a quelque amour pour la vérité, n’a qu’à s’en informer auprès d’un des arrière-neveux, le marchand de fromages qui habite au foirail d’Ambert et touche si bien de la vielle.

Jérôme Grange ne revint à Chenerailles qu’après la mort du père, pour le partage. Il voulut que la maison restât indivise. Les bois allaient à Jean-Pierre, qui, à cause de la guerre, préféra les faire valoir et renoncer à son état de marchand. Il eut à payer à son frère une bonne somme dont il s’acquitta pour une part en écus de six livres et en napoléons neufs, pour l’autre en effets de commerce. Des effets qu’il avait en porte feuille mais que l’Américain n’accepta qu’en prenant un escompte de huit du cent, au moins.

Ces règlements se conclurent pourtant sans grandes contestations. Et Jérôme Grange dicta devant quatre témoins, chez le notaire d’Ambert où se faisaient leurs affaires, un testament par lequel il léguait son avoir à ses nièces, – Anne-Marie attrapait ses quatorze ans, l’autre, Pauline, était toute jeunette. Il disait qu’on ne sait ni qui vit ni qui meurt, et qu’en ce climat des Îles, un homme est vite emballé. Peut-être, étant dur et colère plus encore que son frère, s’était-il trouvé des ennemis. Et il savait qu’au milieu de ces nègres, avec une poignée d’herbes ou une pincée de drogue, on fait tout doux lever les jambes à qui vous gêne.

Jérôme Grange devait avoir déjà la puce à l’oreille, mais il n’en soufflait mot. C’était un grand maigre, sec comme un échalas, jaune de teint jusque dans le blanc des yeux, et qui demeurait secret, fermé, bouclé, cadenassé. Pour le testament, il déclara sans plus au notaire : « Voilà. Si j’ai deux cent mille francs, chacune des petites en aura cent mille. Et si c’est deux millions, eh bien ! un million chacune. »

Jean-Pierre, – qu’on appelait parfois le Matelot et à l’ordinaire Grange, bien que ce nom revînt plutôt à l’aîné, mais quoi, c’était le jeune qui était resté au pays, – aurait mis plus d’ostentation en son fait. Un jour, dans une auberge d’Arlanc, il dit qu’il ne se laisserait pas couper le cou pour trente mille écus. Et il se flattait à l’occasion que, lorsque ses filles se marieraient, il leur ferait un chemin de la mairie à l’église en pièces de cent sous.

Tout se sait. Le partage, l’escompte à huit du cent, et surtout le testament avec le mot de Jérôme Grange sur les deux millions, il ne faut pas demander si cela fit gloser. On en parla jusque dans les diligences sur les routes de Clermont et du Puy. On tenait l’Américain pour cousu d’or. On contait qu’outre ce que lui rapportait son négoce, il amassait des mille et des mille, étant en secret bailleur de fonds d’un particulier du Velay qui faisait la banque à Saint-Domingue. Les envieux ne manquent pas, Dieu sait, à qui réussit dans ses affaires. Si l’on ne dit rien alors de la probité des Grange, c’est qu’il n’y avait rien à en dire.

Jérôme demeura trois mois à Chenerailles, puis repartit pour les Îles. Jean-Pierre resta seul sur le domaine avec sa femme et ses petites, sans parler des servantes et du valet. Ils habitaient un long, vieux, triste bâtiment, plutôt métairie que maison de maître, qu’on surnommait la maison des sept portes. Toute de granit sans mortier, couverte d’un toit soutenu par des potences, elle était flanquée d’un escalier de pierre, crevassé, aux degrés creusés d’usure, qu’encadrait une rampe d’un pied de large à fougères et gueules de loup. En bas, les étables, la remise, les loges à porcs, la grange ; à l’étage, les greniers, la fenière, le logis. Posées en balcon sur des perches, devant les fenêtres, des planches embrunies où séchaient des pignoles, des pommes de pin, laissaient à la bâtisse une figure paysanne.

Au milieu des bois, le chemin tombait dans une clairière où des roches saillaient comme des dos de vaches couchées à ruminer cette pauvre herbe. À l’autre bout, on voyait la maison entourée de hangars, de chars, de fagotiers, de brasses de bois empilées sous des tignasses de genêts secs. Le coin demeurait passablement désert. Un chat-huant miaulait, une buse criait. Et toujours, comme le bruit au cœur du bois d’un torrent dévalant, le vent roulait et sifflait, là-bas, dans la ramée noire des sapins qui, sous le ciel de frimas, houlaient comme un champ de seigle.

Ce fut en cette maison des sept portes qu’advint, vers Pâques, l’aventure terrible d’où s’ensuivirent tant de malheurs.

DEUXIÈME PAUSE

Les forêts de ces quartiers-là. – L’aventure de la vieille servante. – La louée au Pialou d’Arlanc. – Comment on était forcé de laisser seuls le valet et la petite. – Elles n’ont rien de trop gai, les forêts qui s’en vont sur ces hauts plateaux du côté de la Chaise-Dieu. Des sapins, des sapins, des sapins, jamais une âme. Les chemins sablonneux s’enfoncent de chambre obscure en chambre obscure, parmi la mousse et la fougère, sous ces grandes rames balançantes. Les grappes du sureau rouge tirent l’œil, ou bien quelque pied de digitale pourprée. Il y a des endroits où le soleil semble n’avoir point percé depuis des mondes d’années : c’est sombre, c’est noir, c’est la mort. Une forêt comme celle de la complainte de sainte Geneviève de Brabant, où des ermites peuvent vivre solitaires et qu’on imagine pleine de loups, de renards, de blaireaux. À dix pas, sait-on ce qui se cache derrière ces fûts gris des arbres où la résine met des traînées de suif ? Tout remue, mais remue à peine. Tout est silence, mais un silence traversé de vingt bruits menus ? Une belette qui se sauve, un souffle de vent dans la feuille des houx, une fontaine qui s’égoutte derrière la roche. Et lorsque le sentier monte en tournant sous le couvert, à travers les masses de pierres détachées dans le désordre des sapins penchés sur leurs nœuds de racines, on croirait aller vers des cavernes de faux monnayeurs et de brigands. Pas une âme, et pourtant ce semble que quelqu’un soit tapi par là en embuscade. Il faut avoir l’esprit bien fort pour ne pas se laisser gagner par la peur.

Or, ceux qui sont nés dans ces cantons les préfèrent aux plus beaux endroits de la terre. Jérôme Grange entendait bien y revenir sitôt fortune faite, et son cadet n’avait jamais quitté sans regret ces pays, même pour ceux où il y a des fleurs et des oranges aux arbres, et du soleil en tout temps dans le ciel. C’était son goût de voir pousser ses sapins et de jardiner dans ces bois, élaguant, plantant, faisant abattre les arbres qui dépérissent et gênent la croissance des voisins, comme une dame peut jardiner en son jardin bouquetier. Ceux qui ne connaissent point cette vie de propriétaire forestier ne peuvent dire quel plaisir et quel bien c’est là. « S’il n’y a point de bois là-haut, tenez, pauvre, déclarait un jour le garde de Doranges, je dis que M. Ambroise, le monsieur du domaine de la Roche, quitte le Paradis pour revenir dans les siens. »

Et certainement, Grange n’aurait jamais déserté Chenerailles sans le malheur de son Anne-Marie.

Les Grange avaient deux servantes. La vieille, une bonne femme dans les soixante-quinze ans, vers la mi-février, tomba soudainement malade.

Un soir, comme elle était allée au bourg et revenait à travers bois, s’abattit sur le pays une sorte de brouillard. Elle marchait vite, tête basse à la bise, disant le chapelet sous sa grande cape de serge rapiécée, quand, devinant quelque chose devant elle, elle releva les yeux : une forme humaine était là, debout et droite dans la sente, et cette forme lui tendait la main, si bien qu’elle, tout étourdie, avança pareillement la sienne. Mais alors le fantôme se changea en un poulain rouge qui partit au galop sous les arbres.

Ce fut du moins ce que rapporta la vieille. Après cela, sans plus savoir où elle en était, elle s’était sauvée droit devant elle, s’entravant dans ses sabots. Le brouillard l’avait égarée et elle n’était rentrée qu’à la nuit, trempée de sueur, ne tenant plus sur ses jambes.

Le lendemain, elle tremblait la fièvre et gémissait, recroquevillée entre ses linceuls.

La maîtresse était une femme toute de cœur sous des dehors silencieux, paisibles ; des yeux lents, mais qui allaient droit, la bouche un peu triste et bonne, la joue large, plate, et le bas de la figure bien établi. En un mot, un air de calme qui gardait quelque chose de dignement paysan. Elle était, d’ailleurs, mise comme une riche fermière de la montagne, portant le fichu en pointe sur le corsage roidement gainé, et la robe à grosses fronces, relevée en semaine dans ses poches pour mieux vaquer à la besogne.

Tout de suite, elle profita de ce que Grange allait à Saint-Amand où l’appelait une vente de coupe pour lui confier Pauline, leur plus jeune.

— Écoutez ; notre cousine Domaize m’a souvent demandé de les lui envoyer toutes deux passer quelques jours avec ses enfants, mais je garde Anne-Marie qui m’aidera. J’irai chercher la petite sans faute avant le carême, de peur qu’elle n’embarrasse. Dites-le bien à la cousine, Grange, et remerciez-la tant que vous pourrez.

Les choses ainsi arrangées, elle ne quitta plus sa servante ni jour ni nuit. On essaya de combattre la pleurésie par des tisanes de bourrache. Le curé de Doranges recommanda la vieille au prône, comme on le faisait pour les malades. On alla même quérir un médecin à la Chaise-Dieu. Mais rien n’y put et la pauvre trépassa le sixième jour.

L’autre servante, une jeunesse qui n’avait en tête que la danse et les assemblées, avait déjà pris de l’ennui à Chenerailles. Après cette mort et l’histoire qu’avait faite la vieille de sa rencontre dans le bois, elle ne serait pas demeurée pour un gage de peut-être cent francs par an ! La maîtresse eut beau lui représenter que la pauvre Toinon n’avait parlé que dans la fièvre, et qu’on est sujet à d’étranges illusions au milieu de la brume, cette follasse ne voulut rien savoir. Sans même attendre huit jours, elle fit son baluchon et déguerpit.

Cependant, le carême, qui était fort bas cette année-là, arrivait. Les Grange se trouvèrent en peine. Elle, il fallait qu’elle allât à Saint-Amand reprendre la petite. Pour rien au monde elle n’aurait voulu paraître sans-gêne à la cousine Domaize. Un moment, elle eut l’idée de s’excuser par un mot de lettre en priant son cousin Gaspard, dont les parents étaient aubergistes au même lieu de Saint-Amand, de lui ramener la Pauline. Mais elle n’osa, et s’en repentit plus de quatre fois par la suite.

Quant à Grange, il avait affaire à Ambert, un rendez-vous pris pour un marché de bois qu’il ne pouvait remettre. Il comptait passer en ville avec sa femme et Pauline le dimanche des brandons, où l’on mange les soupes dorées et où l’on saute les fougats, qui sont de beaux grands feux de joie, fait de fagots et de monceaux d’épines.

Le lendemain, on serait à Arlanc pour la foire de la louée, qui tombe, sauf erreur, le lundi après les Cendres. Ce jour-là, ceux qui veulent entrer en condition viennent sur la place. On y voit les solides filles au teint chargé en rouge, assises, une fleur au corsage, qu’elles ôtent dès qu’elles se sont gagées ; les petits bergers avec leur bâton ; les garçons plus forts qui sont pour aller labourer en champs ; ceux de la plaine, beaux morceaux de « drôles » bien bâtis, et ceux de la montagne, les Chiveirans de Valcivières, bruns, noueux, trapus, mal fichus quelque peu. Ils sont tous là, attendant un maître, d’un air à la fois avantageux et gauche. La bure grise, couleur de brebis, près de la rase bleue et du cadi couleur de feuille morte. Tout le tapage des marchés qui se font dans le brouhaha des grosses voix et le piétinement des sabots. Les gens qui se retrouvent et s’écrient ; ceux qui se tapent dans les mains pour conclure et vont ensemble boire bouteille. Le pêle-mêle des larges feutres où s’ouvre un chemin l’homme qui s’en retourne, tirant sa vache par la corde…

Pas un valet mécontent de sa place qui n’eût marmonné : « Vienne le printemps, j’irai me louer au Pialou d’Arlanc ! » C’était comme la Saint-Robert à la Chaise-Dieu, la grande foire des gens à gages avant la reprise des travaux champêtres. Car, autrefois, on n’allait guère à maître que pour la belle saison : il y avait peu de bonnes maisons qui gardassent un domestique tout l’hiver.

Les Grange pensaient arrêter une seule servante. La vieille, on ne l’eût pas congédiée, elle était depuis toujours dans la famille, mais son travail, Anne-Marie le ferait bien. Et, partant de Chenerailles le vendredi dans l’après-dînée, on pourrait être de retour le lundi à la même heure.

Ainsi Anne-Marie resterait trois jours à la maison, seule avec le valet : un nommé Annet Chalaron, – on l’appelait le Nanne, – qui touchait à la quarantaine, bien brave, bien honnête, seulement sans plus de biais que ses vaches. Il suffisait de le voir, avec son allure démanchée, comme si ses quatre membres avaient du jeu, et, champêtre, placide, sa face à la peau luisante tendue sur des os durs ; les yeux un rien ahuris, et la bouche entr’ouverte, de ses lèvres gercées, à la façon des pitauds de campagne. Il menait sa besogne, s’entendait au trafic des champs, mais, sorti de là…

La mère s’arrêtait au milieu de l’ouvrage, et, les mains l’une dans l’autre, repassait ces choses dans sa tête. Oui, c’était forcé de laisser Anne-Marie à Chenerailles trois jours durant. Au bout du compte, la petite ne risquait rien, rien du tout. Les portes bien barrées… le valet ici… Il ne fallait pas se faire des idées pour quelques contes de vieilles femmes qui parlaient mal des bois d’alentour.

TROISIÈME PAUSE

Histoires arrivées dans ces bois sauvages. – La lettre que remit un colporteur. – Le départ du père et de la mère. – Ces bois avaient pris un mauvais renom depuis quelques mois, et c’était ce qui tourmentait la mère.

De tout temps, ils avaient fait conter des histoires étranges devant le feu. Une fois, disait le père de Grange, des scieurs de long campaient en forêt près de la lisière, dans une grange en ruines. Chaque soir, de leur lit de feuilles, ces gens entendaient un bruit rouler dans les airs au-dessus de leurs têtes. Mais un bruit, comme d’une meute de chiens hurlant en trombe derrière un lièvre, les cris des chasseurs, un cliquetis, un hourvari, une tempête de galopade, d’abois, de voix entremêlées, tout cela filant un train d’enfer : la chasse royale, en un mot. Et tous les soirs, ou plutôt toutes les nuits. Ils n’avaient pas peur ; cependant ils n’étaient pas autrement joyeux.

À la fin, un jeune, qui avait du sang, dit à ses compagnons :

— Comment le prenez-vous, vous autres ? Moi, j’en ai mon sac. Ce soir, oui, ce soir, pas plus tard que ce soir, je saurai de quoi il retourne.

Il va au bourg ; il y fait provision d’un fusil tout chargé ; la nuit tombée, il se poste à trois pas devant la grange. Quand la diablerie passe au-dessus de lui par le milieu de l’air, il épaule sans trembler et lâche droit dessus son coup de feu.

Et de rentrer dans la grange, et de crâner devant les camarades :

— J’ai fait ma chasse, moi aussi. Ô sacré bon sang de sort ! Si je n’ai pas tué quelque chose !…

Tout d’un coup, la porte s’ouvre, comme enfoncée par l’ouragan ; une voix crie de dans le noir : « Tiens ! Voilà ta chasse ! » et une jambe nue d’homme, ou de femme, on n’a jamais pu savoir, s’abat au beau milieu des scieurs de long. Quand ils crurent regarder cette jambe, – ils eurent à reprendre leurs esprits sur le moment, – plus rien, pas plus de viande que sur ce plancher.

La chasse royale, tant de gens de bonne foi et de bon sens l’ont entendue qu’il est difficile de la nier tout net. Jérôme Grange disait que ce pouvait être les oiseaux de nuit qui, contre leur habitude, s’attroupaient, – de même que les chiens de village courent parfois en bande, comme des loups, – et, pris de folie, menaient à corps perdu leur sabbat.

Mais en ces forêts, on en entendait bien d’autres. Parfois le bruit d’une branche sous la cognée tombant d’ahan, son craquement, sa dégringolade et son fracas à terre. Ou bien un tapage à croire que tous les arbres s’abattaient à la file…

Il arrivait encore qu’un coin de futaie fût illuminé par une lueur diabolique. On apercevait des feux tels que les langues de flamme dépassaient la pointe des sapins. Pour aller aux foires de la Chaise-Dieu il faut traverser ces bois solitaires, et c’était les soirs, au retour, qu’on voyait les fantasmagories : des rondes de revenants autour de ces fougats, des danses affreuses.

Un jour, la mère du curé de Fayet-Ronnaye passait en carriole avec son filleul. Ils avisent, venant à eux sur le chemin, quelque chose de bas, de carré, de noir, ressemblant assez à un cercueil qui aurait roulé tout seul. Le garçon tire sur les guides et prend sa droite. Quand la chose est pour les croiser, elle s’efface soudainement.

— Tu as vu ?

— Eh bien, oui, marraine, mais je ne te le disais pas pour ne pas t’effrayer.

C’est le cheval du maire, un autre soir, qui se cabre au carrefour et demeure planté sur les pieds de derrière. Il y avait un fantôme, un grand fantôme muet devant lui… Enfin, à un fort coup de fouet, ce semblant s’évanouit et le cheval repart à fond de train.

Pour croire il faut voir. – Peut-être aussi que pour voir il faut croire ? – Reste que les gens de ce canton, lorsqu’ils sont en confiance, avouent que ces histoires, ou d’autres pareilles, sont arrivées au petit de leur mère.

Mais cette année-là on commençait de penser qu’outre les revenants, les lutins, les démons, il devait y avoir du mauvais monde dans le pays. Et tant on redoutait de s’attirer des ennuis, on ne disait cela qu’à voix de confesse. Les gens n’étaient pas bien courageux sur ce point. Ils tenaient que pour faire du loup une bonne bête, le mieux est encore de souvent lui faire fête. C’est qu’en ces pays où les gendarmes ne se seraient montrés que le lendemain, un coup de fusil peut s’attraper trop aisément. La balle arrive, et cherchez l’homme entre les buissons. Ni vu ni connu, je t’embrouille. Sans parler du feu. Car, pour ruiner alors même un homme riche, il suffisait de battre le briquet derrière sa grange à paille.

On pensait donc que des brigands hantaient ces forêts. Quand cette rumeur lui était venue aux oreilles, Grange avait déclaré qu’il ne croyait pas plus aux lutins qu’aux brigands et aux brigands qu’aux lutins. Que tout cela n’était que bavardage de veillées. Qu’au demeurant, il avait toujours dans ses goussets ses pistolets et au manteau de la cheminée son fusil chargé de chevrotines. Et qu’il ferait les choses grandement, le jour où qui que ce fût, malandrin, loup-garou, lui voudrait jouer un méchant tour.

Peut-être n’avait-il pas l’esprit si en repos, mais il se serait senti humilié d’en rien laisser paraître.

Le matin du vendredi où Grange et sa femme devaient aller chercher Pauline, le valet s’en fut fagoter de bonne heure. Dans le bois, près d’une fontaine, il se vit abordé par un homme avec un emplâtre noir sur l’œil, une sorte de colporteur coiffé d’un bonnet fourré, vêtu d’une méchante jaquette de futaine et du pantalon à l’avenant, qui voulait savoir s’il était bien dans le chemin de Chenerailles. Le valet s’enquit. L’autre, lui montrant une lettre, dit qu’un prêtre l’avait chargé de la remettre au domestique d’un sieur Grange, et le Nanne, alors, de se faire connaître, en s’étonnant de la rencontre.

Le colporteur lui tendit le papier, mais ne voulut pas le suivre jusqu’à la maison, où on lui eût trempé une soupe. « C’est bien parce que ce curé m’a promis une pièce de douze sous, la commission faite. Et puis on veut rendre service au monde… J’ai mangé un morceau là-bas, près de la mare, merci. Un verre de vin, oui, bien sûr, mais ce sera pour la revoyance. »

Ainsi, dans le moment, l’homme reprit son chemin et disparut.

Le Nanne revint fort en peine de ce que pouvait contenir le mot d’écrit car il ne savait lire un peu que la lettre de moule.

Il se trouva que c’était une missive du curé de sa paroisse. Ce curé l’avertissait que son père était à l’article de la mort, et que s’il voulait le revoir, il lui fallait venir en toute hâte.

Il n’y avait pas à balancer. Le Nanne ne prit que le temps de s’habiller de ses dimanches, de se tailler un chanteau de pain, et de décrocher son bâton derrière la porte.

On pourrait gager que si sa femme ne lui eût alors rien dit, Grange ne se fût pas si vite mis en route.

Mais lui faisant un clin d’yeux, elle l’attira sur le palier au haut de l’escalier de pierre.

— Grange, vous ne voulez pas que nous partions tous deux et qu’Anne-Marie reste…

— Voilà les ora pro nobis qui commencent, coupa-t-il. Comme si je n’avais pas assez à calculer.

— Ha ! Grange, ces bois font mal parler d’eux, et pensez-y, s’il arrivait quelque chose comment nous le pardonnerions-nous ?

— Que veux-tu qu’il lui arrive ? Les portes sont solides… Il faut en faire une vraie femme de domaine, continua-t-il en se montant, non pas une mijaurée qui a des vapeurs. Tu serais là à la soigner comme le lait sur le feu. Nos bois, nos bois, j’y ai assez navigué, Dieu merci, sans jamais y voir barbe de brigand. Pour un porte-besace qui les traverse tous les trente-six du mois !… On fait toujours le loup plus gros qu’il n’est, la mère.

Elle restait devant lui, tranquille, avec son air un peu triste et soucieux. Elle ne sonnait mot, mais ne bougeait pas, comme si la même pensée ne cessait de l’occuper.

— Je resterai, finit-elle par dire, puisque vous avez ces affaires qui vous appellent.

Grange s’emporta. Elle manquerait donc de parole à la cousine ? Ne pas même aller la remercier d’avoir gardé la petite ! Non ! On les prendrait pour des tourlauds, grossiers comme du pain d’orge, et on aurait raison.

Il s’encolérait en parlant, ses gros yeux tout ronds sous le buisson de ses sourcils. Elle tira doucement la porte, pour que Anne-Marie n’entendit rien, et continua d’écouter sans s’émouvoir, faite depuis longtemps à l’humeur de son homme. Comme les femmes bien morigénées de ce temps, elle l’aimait et respectait de cœur entier, ne l’ayant en moindre révérence que la fleur de souci le soleil, ouvrant ses fleurons quand il reluit, virant pour le suivre en son cours et les fermant à la perte de sa présence. Elle aurait regardé comme un péché mortel d’avoir une autre volonté que sa volonté, et il fallait qu’elle fût bien tourmentée à part soi pour en tant dire en cet instant.

— Il suffit, Grange, nous partirons tous deux. Laissez-moi seulement aller au bourg demander à la nièce de monsieur le curé et à sa petite de venir passer les trois jours avec Anne-Marie pour la désennuyer. Elles ne me le refuseront pas.

— Si tu y tiens, fit-il en haussant une épaule. J’aurais pourtant voulu que nous mangions de bonne heure de façon à partir sur le midi.

Il était comme cela, bourru et rebours avec les siens, plus gracieux avec les étrangers. Au fond, cette idée d’une compagnie à Anne-Marie lui allait fort ; il en était soulagé sans le dire, car ses deux filles et sa femme étaient tout pour lui. Mais loin de les mignoter, il leur grommelait toujours quelque parole sans bonne grâce. Lorsque Anne-Marie, Pauline, venaient le rejoindre au bois où il travaillait avec le Nanne, un sourire d’aise lui épanouissait la face ; cependant, tout au plus s’il faisait : « En voilà une qui manquait à notre bonheur ! »

Il avait comme cela quelques plaisanteries éternellement les mêmes, des sornettes d’almanach qu’il répétait à l’occasion. Vers la Saint-Michel, aux premières neiges sur les crêtes : « Ah ! ah ! c’est pour nous faire voir que les rats ne l’ont pas toute mangée. » Ou bien encore : « Elle est de la même couleur que celle de cet antan. » Et quand il mangeait le lard sur le pain, à la paysanne, une lichette contre son pouce pour ne pas le graisser, la dernière bouchée avalée : « J’ai mangé l’assiette et tout », ne manquait-il jamais de déclarer à ses bûcherons, en se levant et fermant son couteau.

Parce qu’il avait ainsi le mot pour rire, les gens disaient qu’il n’était pas fier. Ils plaisantaient avec lui, mais plutôt par flatterie, sans trop s’en douter, que parce qu’ils se sentaient là en humeur joyeuse.

Sa femme revint du bourg contrariée au possible. La nièce de monsieur le curé avait un rhumatisme. Sa fille Zulime s’était fait prier… Enfin il était entendu qu’Anne-Marie irait la chercher dans l’après-midi : elles mangeraient et coucheraient ensemble, gouverneraient tout à leur plaisir.

On appela Anne-Marie et on lui dit la chose. Elle rougit un peu, – elle était assez finette pour se douter de l’inquiétude des siens, – et elle parut avoir l’esprit en repos. Sa mère, alors, lui recommanda de tout clore soigneusement, à cause, ajouta-t-elle, des bêtes sauvages qui pourraient venir du bois. Anne-Marie, si elle avait de la crainte, n’en fit pas montre. C’était forcé que ses parents s’absentassent tous les deux, et si elle tenait de son père une certaine roideur de caractère, de sa mère elle avait la soumission qui fait accepter et même aimer ce qui ne saurait être autrement.

Sur les deux heures de relevée, les Grange montèrent sur leur mulet, elle en croupe arrangeant ses jupes, lui fouaillant déjà la bête de la bride. Et ils se mirent en route, pressés d’être de retour.

QUATRIÈME PAUSE

La rencontre des Grange au retour avec le valet. – Anne-Marie et son amie. – La lâcheté de Zulime. – Le lundi, sur le midi, Grange, qui revenait avec sa femme et la petite Pauline, s’entendit héler dans le bois par son valet, qui rentrait aussi à Chenerailles. Le Nanne marchait dégingandé, de ses longues pattes d’araignée, mais tout plan-plan, et n’avait point la contenance d’un homme qui vient de perdre son père.

— Mon père ? Santé de cheval et jambes de lièvre ! Il a quatre-vingts ans sonnés et je l’ai trouvé qui arrachait des genêts sur la côte. Pour l’ouvrage, il ne se bougerait pas devant un jeune… Le joli oiseau qui me porta cette lettre, s’il me tombe jamais sous la patte, je lui travaillerai le casaquin d’une façon dont il se souviendra.

En apprenant que la lettre était fausse et supposée tout exprès, Grange changea de visage. À ce moment, comme ils approchaient du domaine, une bête se sauva du fort d’un buisson, faisant faire un écart à la mule. Le valet se baissa pour jeter un coup d’œil et avisa sous cette épine un chien crevé.

— Oh ! mon Dieu ! c’est la pauvre Trompette… Il y a un malheur par ici, dit-il comme pour soi, sourdement.

Sans doute avait-on jeté quelque boulette sur le chemin ; et la chienne en revenant du bourg avec Anne-Marie et Zulime avait été empoisonnée raide. Ils se sentirent tout froids.

— Écoutez, maître, je n’ai pas pu me remettre en route le samedi, j’avais un talon emporté après cette diablesse de trotte. Et puis chez moi on a voulu me garder pour le dimanche…

— S’il est arrivé quelque chose, ce sera par ta faute, sacré gueux que tu es, cria Grange. Je te réponds que nous aurons un fameux compte à régler tous les deux !

Sans rien comprendre à ce qui se passait, la petite Pauline fondit en larmes.

— Vite, Grange, vite à la maison, murmura la mère qui avait plus de sens qu’eux tous. Et elle donna un coup de talon dans le ventre de la mule.

Mais quand, deux minutes après, elle vit une mare rouge sous la porte de l’écurie, elle se sentit comme si elle allait tomber en faiblesse. Sans que ses yeux quittassent ce sang, elle se laissa couler à terre, et elle, la silencieuse, la soumise, elle eut là un mot terrible : « Si c’est le sien, Grange, de ma vie je ne vous reparle. »

Tout était clos, bouclé ; et cogne à la porte, que cogneras-tu ! Rien ne bougeait dans la maison non plus que si la mort y eût passé…

Après le départ des siens, Anne-Marie était allée au bourg quérir son amie Zulime.

Elle pensait avoir bien fermé la porte derrière elle. Mais sur les sept, par malheur, elle en avait oublié une. Si elle avait su, la pauvre petite, ce qu’il lui en coûterait ! Si l’on savait toute la peine qu’on aura dans sa vie, et parfois pour rien, pour trois secondes d’absence… Quel pays que cette terre ! La porte de l’écurie, donc, resta ouverte, et l’histoire d’Anne-Marie Grange commença.

C’était une de ces après-midi de mars, qui, parce que les jours sont plus longs, l’air plus doux, sentent je ne sais quoi de la saison nouvelle. De petites araignées courent sur la terre jaune entre les champs de seigle vert. Un soleil clair réjouit les os et le saule chatonne dans la haie où le verdier, la mésange, la fauvette mènent leur guilleri. Ces premiers chants si forts et si purs, les monts bleus comme des fleurs dans l’éloignement, le vent et la lumière qui passent ensemble en poussant quelques caravanes de nuages, tout apporte une promesse de liberté.

Les deux petites revenaient, chantant la chanson des mariniers et de la fille du prince. Le chien trottait, sautait, virait autour d’elles, faisait dix fois le chemin.

C’est la fille d’un prince,

Trop matin s’est levée…

Trop matin s’est levée,

Sur le bord de l’île,

Trop matin s’est levée,

Sur le bord de l’eau

Tout auprès du vaisseau.

Elles aimaient cet air qui traîne par la campagne. Des idées leur venaient qui leur enchantaient la tête : sur une colline semée de buissons, un vieux château aux corridors de pierre grise, et de la tour une jeune princesse belle comme le jour, blanche comme la neige, qui regarde au loin sur la mer… Elles se tenaient par la main, et balançant les bras s’en allaient chantant à plaisir de gorge :

’Le s’est mise en fenêtre

Pour se voir habiller…

Pour se voir habiller

Sur le bord de l’île,

Pour se voir habiller

Sur le bord de l’eau,

Tout auprès du vaisseau.

Voit venir une barque,

Trente soldats dedans…

Avant d’entrer, Anne-Marie, prise peut-être d’un demi-ressouvenir, voulut visiter les sept portes. Elle les trouva toutes closes. Zulime et elle montèrent les degrés de pierre, riant, babillant, s’installèrent dans la maison, redescendirent panser les vaches, revinrent allumer le feu. La mère avait laissé, pour affriander Zulime, un pot de miel, de la crème, des noisettes…

Et elles deux de voltiger, de verbiager, comme des linottes au soir dans un tilleul. L’idée d’être maîtresses de tout les transportait. « Tu verras, nous ferons une farinade, je sais que tu l’aimes. Il y a de la fleur d’orange que le père a rapportée de Marseille… Nous mangerons là devant le feu, sur nos genoux, et nous nous mettrons dans le même lit, ce soir. » Puis, laissant la louche dans la seille de lait et leurs écuelles demi-remplies, elles couraient, tracassaient par la salle, ouvraient les armoires, mettaient le nez partout. Et, haussées sur leurs pointes, elles regardaient sans oser y porter la main ces curiosités des Grandes Indes : coquillages, colliers de graines, plumes d’oiseaux de toutes couleurs. Après quoi de revenir à leur laitage en sautant et chantant. Au fond de ce train, qui sait s’il n’y avait pas quelque besoin de s’étourdir ?

Cependant, Anne-Marie qui s’amusait à lancer son dé en l’air pour le rattraper dans ses mains, le manqua, et ce dé roula jusqu’au lit-placard où toutes deux devaient coucher. Zulime, qui était proche du lit, voulut le ramasser. Et alors, alors…

Elle se releva lentement, blanche comme un linge. Si bien qu’Anne-Marie qui se tournait vers elle, étonnée qu’elle ne jabotât plus, se sentit prise d’effroi.

— Qu’est-ce qu’il y a, Zulime ? Mais qu’est-ce qu’il y a ?

L’autre, sans répondre, tremblait ainsi qu’un jonc dans l’eau.

— Je me sens comme malade…

Il faut croire qu’elle avait la tête perdue. C’était jeunet, sans vice ni vertu, sans idée de grand’chose. Un tendron blondin, fadasse, qui faisait penser à un gâteau mal cuit. Et, de vers le père, une famille de pulmoniques. Tout de même elle fut trop lâche et trop faillie de cœur à ce moment-là. Elle n’eut plus qu’une idée en esprit, se sauver… De même qu’une fois sauvée elle s’en tint à ne rien dire, de peur qu’on n’exerçât sur elle quelque vengeance. Son amie, elle l’abandonna comme si elle l’avait vendue pour de l’argent.

Une minute peut-être passa ainsi dans un silence à faire peur.

— Veux-tu de la fleur d’orange sur une pierre de sucre ? – Le sucre alors valait six francs la livre et la journée d’homme dix sous. – Ou bien, attends, il y a de l’eau de la reine d’Hongrie dans l’armoire.

Zulime, les jambes molles, tirait vers la porte.

— Je suis malade, je te dis. Qu’est-ce que tu ferais cette nuit s’il fallait me soigner ? Oh ! je ne peux pas coucher ; je veux m’en aller, je veux retourner à la cure.

Il n’y avait pas à essayer de la raisonner. Anne-Marie la suit pour lui faire un bout de conduite. Mais à peine sur le palier, l’autre dévale les degrés comme une folle et prend ses jambes à son cou.

CINQUIÈME PAUSE

La nuit terrible d’Anne-Marie Grange. – La nuit tombait. Le vent s’élevait dans les sapins. Ce bruit des bois, ces ombres, cet abandon qui serrait le cœur, tout cela ne faisait pas trop bien entre chien et loup. La petite pensait à ses père et mère, qu’elle était seule, sans secours d’aucune sorte, – car décidément la chienne ne rentrait pas au logis, – et les histoires qu’elle avait ouï conter de ces bois lui revenaient à l’imaginative.

Une peur la liait en tous ses mouvements. Elle avait essayé de manger : les bouchées ne passaient pas. Alors, laissant là le souper sur un coin de table, sans faire sa prière à genoux, sans réunir les braises et les couvrir de cendre comme la ménagère a coutume pour trouver à l’aube un reste de feu, elle s’est couchée dans le lit-coffre.

Mais couchée, elle n’a pu ni prier, ni dormir. Le frisson de la petite mort la tenait éveillée. Des imaginations effrayantes qui se suivaient comme en un cauchemar. Elle n’osait pas seulement se tourner entre ses toiles, bien que rien ne bougeât dans la maison. La chandelle était éteinte, – ç’aurait été trop de dépense, – et son odeur de suif traînait encore. Mais pour ne pas se trouver dans le noir, Anne-Marie avait remis du bois dans la cheminée. Le bois à Chenerailles ne coûtait rien.

Le lit gîtait en un placard ouvert dans la cloison de planches, comme cela se pratique en montagne. D’entre ses rideaux rouges, la petite voyait les lueurs du feu agiter de grandes ombres ; celles de deux escabelles au coin du foyer, celles de la table, des bancs massifs. Ces ombres s’allongeaient et se perdaient dans la salle, où quelque flamme, par les luisants qu’elle y mettait, montrait les cruches vernissées, l’armoire et son rouet dessus. Là-bas, la porte du cabinet où le père serrait ses papiers s’ouvrait comme un trou. Parfois au-dessous, dans l’étable, une vache faisait tinter sa chaîne. Puis plus rien que l’horloge qui battait lentement, lentement, à croire que cette nuit ne prendrait jamais fin.

Il pouvait être onze heures quand Anne-Marie entendit quelqu’un sortir en rampant de sous le lit, de l’endroit, là, où l’on met les sabots. Crier ! ç’aurait bien servi en un lieu si écarté ! Quand elle l’aurait voulu, d’ailleurs, elle ne l’aurait pu tant la peur lui serrait la gorge. À peine si elle vit se dresser un homme qui lui parut énorme et tout de noir. Elle ferma les yeux, faisant celle qui dort.

L’homme alla à la cheminée allumer la chandelle. Il revint au lit, écarta d’un bras le rideau et se pencha sur Anne-Marie. Peut-être fut-il sa dupe en la croyant endormie. Plutôt il la devina terrifiée et comme morte. Mais de peur qu’elle ne regardât entre les cils et ne le reconnût quelque jour, lui et ceux qui allaient venir, il fit tomber quelques gouttes de suif sur ses yeux, pour les lui couler, dit-on ; c’est-à-dire sans doute pour lui clore les paupières. Toujours est-il qu’ainsi s’est racontée l’histoire.

La chose faite, sans plus se soucier de la petite, il se met en devoir de fureter partout, mais comme à la volée. Puis il passe dans le cabinet, emportant la lumière. Anne-Marie l’entendit qui forçait un secrétaire, jetait bas les tiroirs, remuait des papiers. Il y fut bien un gros quart d’heure à examiner les paperasses une à une. Il revint, fit deux tours parmi la salle, s’arrêtant souvent. Même il donnait des coups contre le mur, sondait les cloisons… Enfin il ouvrit une fenêtre, et d’un petit sifflet d’argent siffla dans la nuit pour appeler ses apôtres.

Un moment passe. Ne voyant arriver personne, il descend et sort par la porte de l’écurie pour presser son monde.

Alors, je ne sais ce qui vient sur Anne-Marie, son bon ange peut-être qui lui donne assistance, la voilà qui reprend cœur. En coiffe de nuit et sans bas, elle se lève, suit l’homme par derrière. Et quand elle le voit hors de l’écurie, elle se jette sur cette maudite porte, la pousse, met la barre, le tout en l’espace d’un clin d’œil. L’autre, au bruit, fait volte-face, pour se voir, selon le mot d’ici, fermé dehors.

— Ha, la garce !

Il avait fondu sur la porte et la secouait. Mais elle était en cœur de chêne, aussi solide que celle d’une prison. Le brigand soufflait derrière, mâchonnant des injures.

— Allons, fit-il d’une voix plus ronde et qu’il déguisait, tu pouvais bien jouer l’endormie, petite masque ! Laisse-moi reprendre mon couteau que j’ai oublié sur la table. Je jure ma foi de ne te faire aucun mal et de ressortir dans la minute.

Elle, elle riait toute seule derrière les vantaux.

Ce couteau, en passant, elle l’avait pris. Emmanché d’une corne de cerf proprement travaillée, c’était un couteau de chasse d’Allemagne ; au flanc de la gaine s’en trouvait encore un plus petit, et une fourchette à deux dents.

Anne-Marie avait tiré le coutelas ; elle considérait sa lame luisante, bleuie vers la garde et ornée d’entrelacs dorés. Il n’avait tenu presque à rien qu’elle n’eût le cou coupé de ce bel acier-là ! Aussi respirait-elle à pleine poitrine. Un contentement l’enlevait, elle aurait voulu sauter, crier et rire.

— Eh bien, je l’ai là, votre couteau. Passez la main sous la porte.

Une main blanche, autant qu’on pouvait voir, avec deux bagues, main de monsieur, qui tâtait dans la poussière, les fétus… Anne-Marie se saisit du coutelas et en décharge un coup qui tranche le petit doigt et à moitié les deux autres. Quand elle avait vu la main, une pensée de malice et de vengeance s’était emparé de son cœur. Et elle avait suivi cette pensée, manquant ainsi à la loi de Dieu qui veut que nous pardonnions les offenses à nous faites.

Le brigand a poussé un tel cri qu’on a pu l’entendre de Doranges et que son monde, qui arrivait enfin, s’est précipité à son secours. Ils l’ont trouvé à demi-pâmé, le sang lui pissant des doigts comme d’une fontaine, et ils ont eu assez à faire d’y donner remède. Cinq, six, ils pouvaient être. La plupart portaient des sabots et parlaient patois d’une grosse voix roulante de paysan ; mais un ou deux avaient un ton plus rauque, brûlé par le rogomme, et leur accent n’était point de nos cantons. Il devait y avoir un monsieur ; il commandait en jurant ; ses bottes craquaient…

Ils finirent par emporter l’autre dans le bois, avec sa main coupée, et le soignèrent s’ils voulurent. Mais comme ils partaient, l’homme en noir jeta à Anne-Marie, et de façon à faire trembler : « Ton temps viendra ! Je jure de te faire crier pitié quelque jour ! »

On peut penser qu’elle ne ferma guère l’œil cette nuit-là.

Le lendemain, la frayeur la reprit presque aussi forte. Il lui semblait à tout instant voir un homme sortir de sous le lit ou de ce coin derrière l’horloge. Elle n’ouvrait pas une porte sans trembler et suer la peur. La nuit venue, elle alluma tous les luminaires qu’elle put trouver et ne cessa de circuler de chambre en chambre. Même elle jeta du buis bénit dans le feu, comme on fait quand le tonnerre gronde et qu’on craint la foudre. Elle attendit le grand jour pour aller dormir un moment, enveloppée de sa cape de bergère, dans la crèche des vaches.

Et puis, ces vaches, c’est qu’il s’agissait de les mener boire ! L’idée de débarrer la porte faisait transir Anne-Marie. Les pauvres bêtes cependant meuglaient. C’est péché de laisser pâtir le bétail. Que dirait le père ? Anne-Marie demeura bien là deux heures, assise sur un plot, un tabouret à trois pieds, avant de les conduire à la fontaine. Elle même souffrait la soif, car depuis la veille elle avait bu si souvent que la grosse cruche à eau se trouvait vide. S’il n’avait pourtant été question que d’elle…

Puis elle pensa qu’il faut passer partout dans la vie. La fontaine fluait à cinq pas devant la porte. Mais les vaches ramenées et la barre remise, Dieu sait si elle se sentit délivrée… Ces trois jours, mener boire le bestiau fut un rude supplice.

M. le curé, surpris des allures de Zulime et aussi de n’avoir point vue Anne-Marie à la messe, le dimanche, vint sur le soir. Mais la petite avait ouï parler d’assassins qui se déguisent en prêtre, et enfermée à nouveau, reconnaissant mal d’ailleurs le curé d’en haut, à travers les bouillons de ces vitres vertes, elle s’entêta à ne lui point ouvrir.

Elle suivit encore dans la nuit du dimanche au lundi son même train d’allées et venues et de lumières. Personne au demeurant ne se montra. Les brigands devaient croire les gens du bourg avertis et faisant bonne garde autour de la maison.

SIXIÈME PAUSE

La promesse du père. – Les margandiers, les paysans et les messieurs des bois. – La consultation de Gaspard des Montagnes. – Anne-Marie, de la fenêtre, avisa bien Pauline et la mule, mais ses parents, elle ne pouvait les voir au haut de l’escalier : elle n’ouvrit que lorsqu’elle fut sûre à leur voix de les avoir là en personne.

Quelle minute ce fût.

La peur tenait encore si fort la petite qu’elle ne pouvait parler et s’attachait à la poitrine de sa mère. Il lui fallut prendre sur soi pour raconter tout point par point. En la retrouvant dans cet état, le père fut aux cent coups. Des larmes lui roulaient dans les yeux, qui tombaient sur ses favoris, sur sa grosse moustache. Anne-Marie n’eut pas un mot pour leur reprocher de l’avoir laissée seule, mais l’histoire en disait assez d’elle-même. Grange demeurait pourpre, travaillé de remords et de fureur, et d’une sorte de honte… Et quand il eut compris comme la menace du monsieur taraudait l’esprit de la petite, il lui promit, lui jura la main levée qu’il ne la quitterait jamais plus d’un pas ni d’une minute jusqu’à son mariage. Et que s’il était un jour forcé de voyager, il la ferait suivre.

Les gendarmes, grandes bottes, grand sabre, grand chapeau, vinrent avec leurs buffleteries et leurs aiguillettes, qui les font appeler les « jambalhados », les hommes à jarretières, par les paysans. Ils firent, comme on l’imagine, de bonne besogne en tel appareil au milieu de ces halliers et bois sauvages. Ils s’escarmouchèrent tant qu’ils purent, pour ne trouver que deux mendiants à conduire dans les prisons d’Ambert : l’un idiot, l’autre tout maléficié, tout rogneux, avec du mal sur la figure, des croûtes comme un chien.

Les brigands, ils pouvaient avoir filé aussi bien côté de matin que côté de soir, côté de jour que côté de nuit, s’être rembûchés dans les forêts de Saint-Germain-l’Herm ou dans celles de la Chaise-Dieu, à moins que ce ne fût dans celles de Craponne, voire dans les Bois-Noirs du Forez, du côté de Noirétable et de Chabreloche. Autant eût valu chercher des épingles dans le foin ou des puces dans la paille.

Impossible de tirer des gens un seul mot : ils ne savaient rien, ils n’avaient rien vu, ils ne croyaient pas… D’abord les paysans n’aimaient guère les gendarmes, les happe-chair, qui poursuivaient les conscrits réfractaires, pas plus que ce qui vient du gouvernement : les employés des droits réunis, les rats de cave, la conscription et les impôts. Ils se sentaient donc peu portés à les renseigner. Puis surtout ils craignaient de s’attirer le mauvais vouloir des brigands et s’en tenaient à ne rien dire.

Chaque pays a bien son monde. Pendant la grande révolution, des troupes de gueusards firent du vilain aux entours d’Ambert et de Viverols. Ils fusillèrent plusieurs personnes, entre autres un nommé Berthoulis, à Dore-l’Église. Ces brigands avaient une ganse blanche à leur chapeau ; ils faisaient contribuer les acquéreurs de biens nationaux, arrêtaient les diligences, enlevaient les recettes du gouvernement, et disaient qu’ils étaient pour le Roi. Cela colorait tant soit peu les exploits de ces jolis et dignes personnages. Mais ils auraient été pour le diable s’ils avaient cru par là se faire une pistole de plus. Et le pays en fut-il jamais complètement désengeancé ?

De ces scélérats, quelques-uns, margandiers, ferlampiers, faux-saulniers, et autres de même farine, avaient leurs quartiers en de certaines auberges dont les hôtes ne valaient pas mieux qu’eux. En un besoin ils se terraient dans des caches souterraines, vivaient dans les bois comme des loups, dans les rochers comme des blaireaux.

Mais la plupart des brigands ne l’étaient que d’occasion : porte-balle, petits marchands de fil et d’almanachs, vendeurs de complaintes, traine-besace, de ces mendiants qui roulent sur les routes et couchent dans les meules. Autant de paroissiens qui, passant de ferme en ferme, se trouvaient au courant des nouvelles et à même de préparer les coups.

Enfin des paysans sans un liard et sans une motte de glèbe. Du mauvais monde, on en ferait une danse plus grande que du bon, car la pauvreté contraint les hommes à être méchants. On dit que la conscience des paysans est chaponnée et ne piaule pas bien haut. Mais allez parler de moralité à des créatures qui ont les boyaux vides devant la huche à pain vide. Le paradis pour ceux-là, c’était simplement de se remplir le ventre. Les années de famine, quand les gens étaient misérables comme des chiens, comment ne seraient-ils pas tombés dans le crime et les brigandages ? Qu’il s’en commettait au fond des campagnes où les juges n’allaient pas fourrer le nez toutes les fois !

Ce monde ne forma jamais véritablement une bande. Selon le lieu et la besogne, les maîtres faisaient avertir tel et tel. On chuchotait que des bourgeois, des messieurs, menaient les affaires. Sans ceux-là, la racaille n’eût pas pesé bien lourd. Quels messieurs ? C’était ce que les plus fins ne démêlaient pas encore.

Si quelque jour, ruminait Grange, j’en rencontre un aux doigts coupés, trois doigts de la main gauche, – il traçait une ligne sur ses propres doigts, – j’aurai des éclaircissements à lui demander entre quatre-z-yeux.

Il se nourrissait de cette idée, la remâchait longtemps : l’homme était gaucher, Anne-Marie en avait fait la remarque, et d’ailleurs c’était bien la main gauche qu’il avait passée sous la porte. Grange interrogeait la petite. Au vrai, elle n’avait guère qu’entrevu ce bourgeois : il lui avait paru grand, large, un fort homme. À force d’y songer, elle mêlait des imaginations à son incertain souvenir : le personnage avait un mouchoir rouge noué autour de la tête, – son chapeau l’eût gêné sous le lit, – et devait porter toute sa barbe…

Anne-Marie et son père finissaient par le voir. Même ils auraient donné ses enseignes.

Il était venu probablement deux bourgeois à Chenerailles, et les brigands étaient six de bon compte à leur obéir. Pour avoir recruté une telle troupe, on avait donc comploté non seulement de piller la maison, mais encore de la fouiller de fond en comble ? Grange sentait le besoin de consulter un finaud qui lui éclaircît la vue. Et quand Gaspard des Montagnes vint de Saint-Amand, aussitôt l’affaire sue, pour leur offrir ses services et ceux de la parenté, il ne put se tenir d’en raisonner avec lui, bien que se trouvant un peu humilié de demander aide et conseil à ce garçon qui allait sur ses dix-sept ans.

Il l’emmena dans le cabinet où l’on descendait par trois marches. Deux images de saints bariolées de rouge et de bleu, étaient collées sur la porte. Des sacs de blé debout, au fond, s’appuyaient contre la muraille. Au-dessus pendaient quelques brides hors d’usage, et dans son étui de cuir une hachette à marquer les arbres. Le secrétaire était dans l’angle, près de la fenêtre.

— Tu vois : le meuble une fois forcé, il a bouleversé les papiers et secoué mes registres que j’ai trouvés sur le plancher, ouverts à plat. Il y avait là une douzaine d’écus de six livres, eh bien, il n’a pris que ce portefeuille de cuir à fermoir, qu’il a déchiré, et qu’il a porté à côté pour examiner des effets de commerce et des corps de billet qu’on m’avait souscrits. Tout bien vu, il n’a rien emporté. Tu me diras qu’il allait revenir avec son monde ; mais alors il lui fallait partager avec eux, au moins les écus. Il cherchait autre chose. Si je sais quoi, le diable m’emporte.

Gaspard écoutait, assis de coin sur sa chaise, la tête en avant : et ce gars remuant comme un chien de berger, on le sentait là posé seulement, prêt à se lever en pied, à s’activer tant que le jour serait long. Quel entrain, quelle vivacité, quel feu dans les prunelles ! C’était une diablerie qui lui sortait par les yeux.

— Oui… La cousine Anne-Marie l’a entendu qui sondait les murs. Il ne pouvait pourtant pas penser que vous y avez caché quelque somme. On sait que pour payer votre frère vous lui avez remis même des napoléons neufs ; sans parler des effets qu’il a escomptés si haut que vous les auriez gardés sûrement si vous aviez eu encore de l’argent chez vous.

— Eh oui, mon garçon, jamais de fonds chez moi, d’ailleurs. Quand j’en ai dont je puis disposer, je les place en première hypothèque, à six pour cent. Ça vaut bien une inscription sur le Grand-Livre, à condition de ne pas prêter plus de la moitié de l’estimation, et de prendre ses sûretés sur les droits de la femme. Je sais mener ma barque, c’est connu de tout le monde.

Il était content de faire le gros, le bourgeois, devant Gaspard, et s’approuvait à petits coups de menton.

— Alors ? l’homme cherchait – quoi ? A-t-il pu croire que votre frère avait caché ici des valeurs ou quelque papier de conséquence ?

— Jérôme n’a rien apporté ni caché, que je sache…

Grange s’interrompit, songeant à une certaine après-dînée où l’Américain s’était arrangé pour rester seul au logis, ce qui lui avait, à lui, semblé singulier. Il s’en tut, parce qu’entrer en cette supposition ne lui agréait guère. L’idée ne fit que lui traverser la cervelle.

En cette minute ils avaient brûlé, comme on dit, au jeu des cachettes. Mais rien alors ne marquait à ce nez fin de Gaspard qu’il était sur la voie. Et quelle folie de penser qu’on peut par le raisonnement imaginer et expliquer les faits et gestes d’un homme, c’est-à-dire des actes qui sont le plus souvent sans raison ! Le gars fournit une ou deux autres explications sans y tenir beaucoup… Puis il ne causait plus. Il balança deux fois la tête, et se leva en mettant la main sur la manche de Grange.

— Nous ne savons rien, pauvre cousin, mais je ne vois là que quelque commencement. Tenez, délogez d’ici. J’entrevois des choses, oui, et je crains que vous n’ayez par la suite pas mal d’affaires avec ces gueux… En tout cas, mandez ce qui vient de se passer au cousin Jérôme.

Il avait parlé net, la face résolue. Une sorte d’esprit de guerre, comme une chanson, l’enlevait à soi-même. Peut-être ne prévoyait-il des histoires que parce que, sans les souhaiter à sa parenté, il les désirait de tout son sang rouge et bouillant.

Lorsqu’ils furent sortis du cabinet, Gaspard ne s’inquiéta plus que de sa cousine Anne-Marie. Cette bouche lente à sourire, ces yeux encore effarés, ces joues pâlies, lui faisaient mal comme un coup sur le cœur.

— Si je ne la vois pas rire avant la fin de la soirée, je ne vaux pas les quatre fers d’un chien.

Il fit tant que le lendemain, lorsqu’il repartit pour Saint-Amand, la petite avait je ne sais quel étincelant de jeunesse, de gaieté, sur la figure, et devint toute rose à la minute des embrassades.

DEUXIÈME VEILLÉE

PREMIÈRE PAUSE

Le pays de Sumontargues. – Naissance et baptême de Gaspard. – Les missionnaires, le jovial abbé Gonet. – Les écoles de Gaspard, ses mœurs et conditions. – Gaspard était natif de Sumontargues, qui est un joli endroit dans les monts du Livradois, à trois lieues d’Ambert, côté de soir. Terroir pauvre et climat rude. Là-haut, on pousse la neige huit mois de l’année avec son ventre. Les épaisses maisons de pierre rougeâtre n’ouvrent que de petites fenêtres en largeur, à barreaux de fer, sous leur capuchon de chaume ébourré par le vent. Parmi les jardinets de choux verts et de framboisiers dans leurs parapets de granit, le village est assis en belle vue, au-dessus du bourg de Champétières ; et sur ces découverts, le grand air court, toujours vif et brillant, comme l’eau de roche qui saute de partout.

Les gens y vivaient de cette eau fraîche et de l’amour du bon Dieu, se sustentant pour le reste assez maigrement de raves, de lard et de tourtes de seigle. Lorsqu’ils avaient quelqu’un à dîner, la chose est véritable, ils servaient au dessert des carottes crues comme régal et friandise. Et aurait-on même trouvé une assiette dans le village ? On ne mangeait alors que dans des écuelles ou sur des tranches de pain bis.

Le pays, tout de prairies et de forêts, est plus propre au pâturage qu’au labourage. À peine de pauvres coins de terre épaulés par des talus de fougères qu’ombragent quelques merisiers. Là-haut, on fane on moissonne, on cueille et l’on sème presque tout d’un temps, en août-septembre.

Que n’y a-t-il un pape né dans l’endroit ? Il aurait fait pour Sumontargues ce qu’un autre fit pour le Limousin, ce Clément VI dont on voit le tombeau dans l’église de la Chaise-Dieu.

Comme dès son élévation, une députation de ses compatriotes venait lui témoigner leur joie et le supplier d’user de son pouvoir afin qu’il y eût désormais chez eux deux récoltes par an, il le leur accorda volontiers, et voulut, pour une plus grande marque de son affection, que leurs années comptassent vingt-quatre mois.

Ce resterait le vrai moyen de lever deux fois l’an foins et blés à Sumontargues. Mais on attend encore qu’il y fleurisse un pape.

Les parents de Gaspard étaient de bons chrétiens à qui les écus ne faisaient pas trop la guerre, mais aimant l’honneur, bien apparentés aux Grange, aux Domaize, – ils doivent avoir encore des arrière-cousins par là-haut, – bref, une de ces anciennes familles de montagne avec beaucoup d’accointe au loin, bien famée et de bon renom.

Gaspard naquit le beau jour du lundi de Pâques, où les anciens Ambertois allaient s’égayer et manger des œufs rouges dans les verts prés de Roddes, près de la fontaine d’eau piquante.

On conte que sa mère rêva durant la grossesse qu’elle mettait au monde un enfant habillé de bleu, que des loups venaient le lui enlever et qu’il s’escrimait si bien de son bâton qu’il les assommait sur la place.

Au moment même qu’il naissait, le feu prit à la maison. Dans le remue-ménage, on renversa sur l’enfançon un pot de crème, et la voisine qui l’emportait au dehors le laissa choir sur les pâquerettes du coudert, – ainsi appelle-t-on chez-nous une pelouse. Ce qui fit augurer qu’il serait la crème et la fleur, la lumière et le feu de tous les garçons de l’Auvergne.

On nota aussi qu’il se prit à rire dès qu’il fut au monde, contre l’ordinaire des enfants qui ne rient point avant le quarantième jour.

Les temps étaient durs, pourtant. C’était au plus fort de la grande révolution, trois ou quatre ans après l’année de la grande peur.

Car tout commença par la grande peur au mois de juillet. Chacun alla se cacher dans les bois en criant : « Voilà les brigands ! voilà l’ennemi ! » L’un disait qu’ils arrivaient du Velay, l’autre de la Limagne, brûlant les moissons et massacrant le monde. Jamais personne ne put les voir. Ensuite on cria : « Illuminez ! »

Alors vogue la galère ! Ce fut la révolution, c’est-à-dire le temps où le blé monta à neuf francs le quarton, et le sel à dix-neuf sous la livre, du sel tout noir qu’on allait acheter au Mas de Saint-Ferréol.

Quand Gaspard naquit, on en était à pourchasser les prêtres. Et dur, et dru. Le pauvre abbé Gonet, qui est célèbre dans les quartiers de Viverols et de Saint-Anthème, l’échappa belle plus d’une fois. Un certain jour, les gendarmes le traquaient de si près qu’il se vit perdu. C’était vers la Chaulme, au creux de l’Oule, où le ruisseau choit dans un précipice. Que fit le meunier, bonnes gens ? Il détourna l’eau. Il dit à l’abbé de se blottir dans le creux même, contre la roche. Et puis il rend au ruisseau son cours. Les gendarmes n’eurent jamais le nez d’aller chercher derrière la chute.

Le calice d’étain de l’abbé Gonet est conservé dans le musée de M. Hector Granet, à Viverols. C’est d’ailleurs à côté de ce musée que se dresse une chapelle où M. Hector conserve son propre père dans l’alcool et va parfois jouer sur l’accordéon les bourrées qu’aimait le défunt. Les journaux en ont parlé, et pour une fois ils ne mentaient pas.

Un drôle d’endroit que ce monde !

L’histoire de Gaspard le dit assez, avec ses aventures de toutes les paroisses, celles-là faites pour faire pleurer, celles-là faites pour faire rire. Car malgré des terreurs et des peines on savait s’amuser, alors ! Il avait lui, ce mot que « la vie sans les farces et les jolis tours est comme un voyage sans auberges ».

Qui ne serait du même avis que l’Amable de Riom, quand au soir, devant son échoppe, après en avoir conté de toutes couleurs aux voisins, il répétait en prenant sa prise :

— Allez, rire, c’est encore ce qui coûte le moins et ce qui contente le plus !

Est-ce qu’il n’y avait pas autrefois plus de joie dans la vie ? Peut-être parce qu’on la prenait plus vigoureusement.

Ainsi ces missionnaires : des intrépides, mariant, baptisant, apportant des consolations aux malades, aux mourants, et sans rien craindre, se mettant chaque jour en hasard. Mais aussi quelle énergie gaillarde. Ce même abbé Gonet, devenu curé sous l’Empire, avait gardé la détestable habitude de s’emporter et de sacrer un peu trop haut. Son vicaire s’en scandalisait. Un jour même, comme ronflaient les tonnerres de nom de sort, le jeune ecclésiastique alla jusqu’à marmonner je ne sais quoi, de mauvais prêtres qui déshonoraient la robe et qui ne pouvaient avoir la foi, puisqu’ils juraient comme des mécréants.

L’abbé, qui l’entendait, bondit.

— Ha, la foi, tu ne sais pas si je l’ai ? Eh bien, approche un peu, le jeune homme, regarde par ici, – il tapait de sa main sur le bas de son dos, – je vais t’en faire éclater les marques, de ma foi !

Et de retrousser sa soutane, de se déboutonner, de baisser sa culotte. Puis, se tournant, il montre au vicaire ahuri les cicatrices de deux ou trois balles reçues dans le fondement alors que les gendarmes le pourchassaient en l’an deux de l’Indivisible…

Gaspard fut baptisé par un de ces réfractaires qui était assez proche parent des Grange et dont lui-même se trouvait petit-cousin.

La cérémonie à peine finie, on vint dire que la maison était cernée par les habillés de travers, autre surnom des gendarmes. Le père n’eut que le temps d’enterrer le prêtre sous un tas de pierraille, dans la cour, en plaçant sur lui une roue de charrette, pour qu’il respirât par le moyeu. Ceux qui le cherchaient lui marchèrent dessus deux ou trois fois.

On ne sait rien de plus de ce baptême ni de ceux qui tinrent Gaspard sur les fonts, sinon qu’ils étaient dignes de lui rendre cet office, car, comme le dicton le porte :

De par les pieds ou de par l’échine

On ressemble au parrain ou à la méchine,

à la marraine.

Gaspard était encore enfant de mamelle quand ses parents héritèrent d’un oncle une auberge assez achalandée sise au lieu de Saint-Amand Roche-Savine. Or, comme Gaspard à Saint-Amand parlait toujours de son endroit, on lui fit porter le surnom de Gaspard de Sumontargues. Surnom qui devint Gaspard des Montagnes, quand il fut connu comme le loup blanc par tout le bas pays d’Auvergne.

Durant son enfance, Gaspard fit cent choses rares qui seraient trop longues à conter. Ainsi que les drôles du bourg, il apprit ses « heures de trois sous », c’est-à-dire sa croix de par Dieu, c’est-à-dire son abécédaire ; il apprit surtout à prendre à la main des truites dans le ruisseau, à courir de son pied leste aussi vite que le lièvre, à grimper en un tournemain à la cime d’un sapin de quinze toises, et à lancer si roide et si loin les cailloux, que, comme dit l’autre, il vous eût à cinquante pas massacré le nez au milieu du visage, si c’eût été votre bon plaisir.

Quand ses parents eurent des écus, ils voulurent se faire honneur du petit qui brillait déjà comme un soleil entre ses frères et camarades. On délibéra d’en faire un juge de paix ou un docteur en médecine, et on l’envoya dans les écoles.

Était-ce au bon collège d’Ambert ? Était-ce à Billom, au grand collège des Jésuites ? Toujours est-il qu’il sut vite autant de latin qu’un cardinal, tant ses esprits étaient éveillés. Trop éveillés, car le voilà, lui, vif comme un poisson dans l’eau, à sécher d’ennui sur les bancs de la classe. Lorsqu’il lui fallait après quelque diablerie tendre les doigts aux coups de férule, il se tenait à quatre pour ne pas sauter à la perruque de son régent et faire tout voler par le collège. Et puis il regrettait trop sa montagne, la forêt de la fraise et de la framboise, le ruisseau de la truite et de l’écrevisse, le vent, l’espace devant cette vue tout là-bas, sur les monts d’Or, les monts Dôme, la liberté, la belle liberté. Bientôt, laissant là l’ambition qui n’était pas son fait, il s’en revint chez son père où il y avait assez de travail pour qu’il pût s’occuper avec contentement.

Aux champs, la fauchaison, la moisson, les semailles ; au bois les arbres à planter, à marquer, à abattre, à charroyer au compte de son père et des propriétaires voisins ; à l’auberge les chevaux à panser, à étriller, à mener boire ; donner la paille et l’avoine. Et le roulage, les charrois, le vin qu’on allait chercher en Limagne, voire parfois en Languedoc.

Gaspard n’avait encore seize ans d’âge qu’il s’entendait à tout, sans avoir le même goût pour toutes choses. Au demeurant vigoureux, bien construit de ses membres, bâti à chaux et à sable.

Imaginez-le droit sur jambes, habillé à l’ordinaire de serge bleue, la veste courte aux longs revers boutonnés par des boutons d’os, avec de petites basques à grandes poches où mettre une demi-douzaine d’échaudés, les brayes à pont, les hautes guêtres serrées au genou de jarretières teintes en écarlate. La façon belle dans ce simple habit paysan, agréable de mine sous le chapeau à vastes ailes, tel à peu près qu’en portent les marchands de choux d’Olliergues.

Gaspard avait une face ferme et vive, aux os larges qui faisaient comme des pans sous la peau où le sang frais coulait vermeil. Un peu rouge au visage, peut-être, mais les dents blanches et les yeux, de vrais yeux d’Auvergnat, si perçants, si brillants, si vrillants, qu’on les eût pris pour des yeux de basilic. À eux seuls, ces yeux faisaient comprendre le mot d’une bonne femme de Mirefleurs :

« Gaspard plus doux que les doux et plus coquin que les coquins. »

Tant que je vivrai, il ne me sortira pas de la vue. Ma pauvre grand’tante me l’a dépeint si souvent ! Moi, curieuse comme une javotte, je la questionnais. Et elle, peut-être bien qu’elle en avait été un brin amoureuse dans son jeune temps, la pauvre.

Est-ce qu’il n’avait pas tout pour tourner la tête aux jeunesses ? Surtout cet air, en toute sa personne, d’entrain et de vaillance. Malgré le diable et ses cornes, quoi qu’il arrivât, on le sentait, eh bien ! il saurait toujours rire. Cœur plus gai ne s’est jamais trouvé en la chrétienté.

C’est belle chose, cela, dans un homme, quand sous le courage riant est le vouloir solide. Et il y était bien. Une fois décidé, Gaspard ne voulait plus rien savoir : il allait à son affaire droit devant.

Certainement son histoire a pris avec les années quelque teinte de fantastique. Mais en souhaitant qu’on y trouve plaisir et exemple de bien faire, je la réciterai au plus près du naturel, de façon qu’on n’ait pas souvent à en rabattre. On dit en proverbe commun : « Tous ont bien ce qui achète, il faut avoir ce qui paye. » Lui, il avait ce qui paye et tout est là.

DEUXIÈME PAUSE

Le village de Champétières. – Plampougnis le menuisier. – La reboule et la bourrée sur la route. – La cadenette de fer. – Le premier feu dans la maison neuve. – Gaspard donc pouvait avoir dix-sept ans lorsque son père l’envoya à Champétières aider le cousin Grange qui avait décidé de s’y établir. Car Grange voyait que ses trois femmes prenaient de l’ennui dans les bois de Chenerailles et entraient en frayeur pour un rien depuis l’aventure.

Champétières-des-Vallons est un assez gros village dans un fond, en pays riant, verdoyant, à côté de Saint-Ferréol-des-Côtes, qui se trouve sur une croupe en pleine hauteur. C’est encore la montagne, au-dessous de Sumontargues, mais l’air y est plus doux et le soleil plus chaud. On y voit des vignes sur les murs et des raisins sur les vignes. Quant à voir ces raisins vermeils, pourquoi ce ne pourrait-il arriver, quelque année, avec la permission de Dieu ?

N’importe, la guirlande d’un cep et de ses pampres verts réjouit l’œil sur un mur et cela donne idée d’être en un bon endroit.

Le dimanche de la seconde fête de Pâques, les Grange étaient donc venus camper dans un vieux logis que la mère avait hérité d’une tante proche l’église. Et Grange commença de faire bâtir au haut du bourg une maison à la mode bourgeoise, de pierres de taille massives et jointoyées à peine, parce qu’alors la chaux qu’il fallait faire venir à dos de mulet était terriblement chère.

Aux environs de la Saint-Michel, voulant s’installer avant la mauvaise saison, il pressa les ouvriers et fit prier Gaspard de descendre les aider. Lui-même, poussant la varlope ou maniant l’herminette, travaillait tant à la menuiserie qu’à la charpente.

Gaspard ne se contentait pas de savoir la théorie : il avait la main, comme on dit, qu’il s’agît d’enter un cerisier, de dresser un cheval ou d’arranger une horloge. Si habile de ses doigts qu’il ferait des yeux à un chat, déclarait la cousine Grange qui le voyait toujours avec plaisir. Bon menuisier, notamment, calant en deux coups le valet de banc et n’en mettant jamais plus de trois pour enfoncer un clou.

Afin de pousser la besogne et aussi parce qu’il sentait mitonner sourdement certaines affaires, il avait amené avec lui un garçon de même âge, charpentier de son état, qu’on appelait Plampougnis.

Plampougnis, qui est le nom du Petit Poucet d’Auvergne, signifie petite pièce, poignée, de chose qu’on tient toute dans la main. Or, il s’appliquait à un grand frisé haut et large comme un garde-habits, membru comme un chêne, et qui ne connaissait pas sa force. Garçon de la pâte du bon Dieu, au demeurant, fidèle, bon compagnon, franc du collier, toujours content du sien. On le sentait bien tel à le voir seulement au travail : l’ouvrage lui fuyait au-devant tandis qu’il chantait :

Oh ! malheur aux garçons qui n’ont point de maîtresse !

Moi j’en ai-z-une à quatre lieues d’ici :

Je vais la voir à mon plaisi.

Des fraisilles de sapin s’accrochaient à sa poitrine velue sur quoi bâillait sa chemise ; il essuyait d’une main son bon visage délibéré, et sa voix repartait, battant les murs :

Ma mère, apportez-moi mon habit de soie rose,

Et mon chapeau, qu’il soit d’argent bordé,

Je veux ma mie aller trouver.

Grâce à ce compagnon de renfort, la maison se trouva prête à être habitée quelques jours avant la Toussaint.

Un matin, on cloua au pignon un drapeau et un bouquet de fleurs. Le curé vint bénir la bâtisse ; on dit un Pater, un Ave et un Credo à deux genoux, puis le maître trinqua avec chaque ouvrier. Ce fut la reboule, la fête qu’on fait, le toit posé, à toute maison neuve.

Grange régala son monde : un dîner où chacun eut sa serviette blanche, luxe dont on parla. À Saint-Anthème, quand on s’attable dans une auberge, la servante vient, jette l’œil sous la table, dit à l’hôtesse :

— L’a de bottis !

Il a des bottes, donc il a droit au linge. Mais si l’on est en éclots, va te faire lanlaire. Il n’y a de serviettes que pour ceux qui sont chaussés de cuir ou qui portent soutane.

Oui, un dîner qui se fit appeler monsieur ! Pas seulement de ces gros plats de truands comme on en voit dans les noces, la pièce de mouton cuite au four sur un lit de pommes de terre croustillantes : mais chacun sa grive dans les feuilles de vigne ; et la fine andouillette, et le civet de lièvre, et la tourte aux confitures grande comme une roue de char.

Les hommes dînèrent assis, servis par les femmes, qui, en ce vieux temps, demeuraient debout, l’assiette ou l’écuelle à la main. Les vieilles même ne se mettaient point à table, elles restaient sur leur tabouret, au coin du feu, tandis que les jeunes vaquaient ou mangeaient leur part sur le seuil.