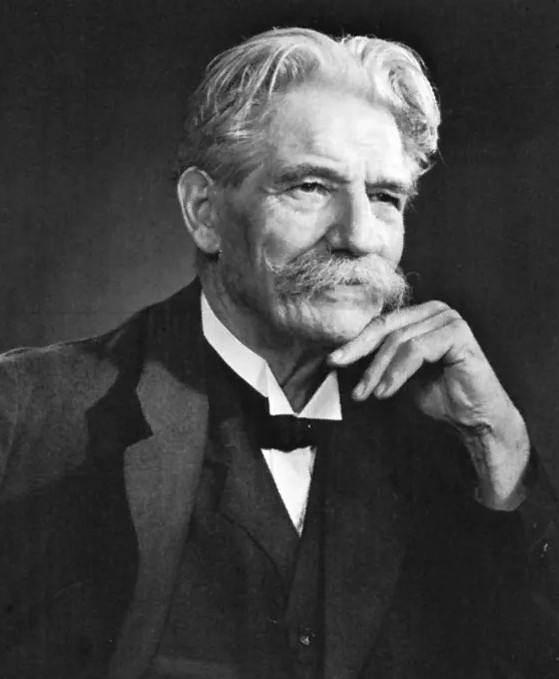

Albert Schweitzer

À L’ORÉE DE LA FORÊT VIERGE

Récits et réflexions d’un médecin en Afrique équatoriale française

1953

aux amis, disparus ou vivants, qui m’aidèrent à fonder mon œuvre, je dédie ce livre en témoignage de ma profonde reconnaissance.

PRÉFACE

Dans ce livre, dont la première édition a paru il y a plus de vingt-cinq ans, je relate l’histoire de mon premier séjour à Lambaréné, de 1913 à 1917. Mon hôpital s’élevait alors sur un terrain de la Mission protestante qui avait été mis à sa disposition. Dans les années suivantes, l’afflux des malades fut tel qu’il s’y trouva bientôt à l’étroit, et en 1925 je me vis obligé de le transporter quelques kilomètres en amont sur un emplacement plus spacieux, qui est devenu aujourd’hui sa propriété. Sur ce nouveau site, l’hôpital a pris l’aspect que dans ses traits essentiels il a conservé jusqu’à aujourd’hui, seules quelques nouvelles constructions sont venues s’ajouter à celles qui furent élevées entre 1925 et 1927.

Aujourd’hui l’hôpital comprend 45 bâtiments. Il permet de loger vingt malades blancs et trois cent cinquante malades indigènes, sans compter les personnes qui les accompagnent. Au cours des ans, ses installations et son aménagement ont été complétés et considérablement améliorés. Trois médecins, huit infirmières européennes et dix infirmiers indigènes y travaillent en temps ordinaire.

Ce livre a déjà quelque peu le caractère d’un document historique. Il évoque les conditions qui existaient au Gabon avant et pendant la première guerre mondiale. Depuis cette époque, beaucoup de choses ont changé dans ce pays.

Autrefois, les transports par terre se faisaient par caravanes de porteurs sur les sentiers de la forêt vierge. Aujourd’hui, celle-ci est traversée par quelques routes accessibles aux automobiles et d’autres sont en construction. Jadis seuls les bois à proximité de l’eau pouvaient être exploités. Aujourd’hui de puissants tracteurs transportent les billes sur des voies Decauville ou sur la route par monts et par vaux jusqu’au fleuve. Le nombre des colons a triplé, celui des fonctionnaires, tant blancs qu’indigènes, a augmenté dans la même proportion. La forêt n’est plus le seul objet d’exploitation, les richesses du sous-sol en minerais, pierres précieuses et autres matières le sont également.

Des écoles entretenues par l’administration sont venues s’ajouter en grand nombre aux premières écoles fondées par les missions. Tout l’enseignement a été organisé de façon uniforme par le gouvernement. Le niveau des études des élèves indigènes est beaucoup plus élevé qu’autrefois. Des examens et des concours, copiés sur ceux de la métropole, ont été introduits pour contrôler les résultats et opérer la sélection entre les meilleurs, les bons et les médiocres.

Les relations avec l’Europe ne sont plus assurées seulement par l’unique paquebot mensuel. Aujourd’hui, les avions transportent passagers et courrier en vingt-quatre heures de la métropole à la colonie et vice versa.

Malgré ces changements et ces progrès nombreux, les problèmes fondamentaux tels qu’ils existaient autrefois, subsistent cependant encore aujourd’hui. Leur solution n’a guère avancé ; sous certains rapports, elle est même devenue plus difficile.

Le premier est celui du ravitaillement. Une saine économie exigerait en effet que le pays produise lui-même les vivres nécessaires pour nourrir sa population ; il en est aujourd’hui moins capable qu’autrefois. Les plantations des villages ne suffisent pas, et de loin, à faire vivre toute la population indigène du pays, y compris les habitants des agglomérations importantes et le personnel des différentes entreprises européennes. Il faudrait que les indigènes se consacrent davantage à l’agriculture. Ils ont au contraire tendance à déserter la terre, comme aussi l’artisanat. Plus que par le passé, nous dépendons des importations de vivres, surtout de riz. Pour différentes raisons, ces importations ne se font plus aussi régulièrement ni aussi abondamment qu’autrefois. Trouver des vivres en quantité suffisante pour les malades de l’hôpital me donne plus de soucis que jamais. Tous les chefs d’entreprise se trouvent, en ce qui concerne le ravitaillement de leurs travailleurs, dans la même situation.

La solution du problème de la main-d’œuvre aussi est aujourd’hui plus difficile que jadis. Les travaux nécessaires pour le développement de la colonie exigent une main-d’œuvre plus abondante qu’autrefois, et on doit se familiariser avec l’idée de faire venir comme travailleurs des indigènes d’autres territoires africains.

Le problème des relations entre blancs et indigènes n’a pas changé dans ses données fondamentales. Il ne peut recevoir une solution définitive que si nous arrivons, par l’estime que nous nous témoignons réciproquement et par la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres, à établir de vrais rapports spirituels entre les deux groupes. Toutes les autres entreprises, de quelque nature quelles soient, ne sont que des tentatives d’une solution par l’extérieur, qui compliquent le problème plutôt quelles ne le simplifient.

À l’époque décrite dans ce livre, nous avions le droit de nous sentir vis-à-vis de l’indigène dans la position du frère aîné qui veut le bien de son cadet et qui, par son instruction et son intelligence, est à même de juger quels facteurs sont les plus favorables à son développement et à son progrès véritable, et nous pouvions nous conduire en conséquence. Nous n’étions pas quelques isolés qui avions cette conviction et cette attitude mentale et qui nous efforcions d’agir en conformité avec elles dans les colonies, mais nous étions le grand nombre : gouverneurs, administrateurs de colonies, missionnaires, médecins, exploitants forestiers, commerçants, colons de tout genre. Avec fierté nous pouvions constater que les plus sensés et les plus clairvoyants parmi les indigènes voyaient en nous les frères aînés et reconnaissaient que nous voulions leur bien et sa réalisation par les voies justes. Témoin des efforts de cette époque, j’ose affirmer que nous avons obtenu au cours de ces années des résultats non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans celui des relations humaines et spirituelles entre les indigènes et nous. Des rapports basés sur une confiance mutuelle étaient en train de se créer. Malgré toutes les insuffisances dans les résultats, malgré toutes les négligences qui se sont produites, malgré toutes les erreurs qui ont été commises, nous avions conscience d’être sur la bonne voie.

Maintenant nous devons nous résigner à ne plus nous sentir comme les frères aînés et à ne plus agir comme tels. D’après l’opinion qui prévaut aujourd’hui, l’avènement de l’ère du progrès ne peut se faire qu’à condition que le frère cadet soit considéré comme majeur et capable de discernement au même titre que le frère aîné, et que les indigènes prennent de plus en plus les destinées de leur pays en mains. Ainsi en a décidé l’esprit de l’époque. En toute chose et sur toute la terre, il veut supprimer ce qui reste d’un système patriarcal pour mettre à sa place un système non patriarcal, difficile à définir et plus difficile encore à réaliser.

L’histoire un jour prononcera son jugement sur les résultats obtenus par cet abandon du système patriarcal dans les territoires qui autrefois s’appelaient les colonies et qui aujourd’hui ne doivent plus porter ce nom. Les événements qui constituent le cours de l’évolution historique sont pour leurs contemporains insondables dans leurs origines et incalculables dans leurs effets.

Ainsi cette relation de mon premier séjour à Lambaréné prend figure d’un modeste monument dédié à l’époque où les colonies étaient encore les colonies.

Lambaréné, le 15 décembre 1951.

ALBERT SCHWEITZER.

1

COMMENT JE DEVINS MÉDECIN DANS LA FORÊT VIERGE

J’étais professeur à l’Université de Strasbourg, organiste et écrivain ; j’ai tout quitté pour devenir médecin en Afrique équatoriale. Pourquoi ?

Divers écrits et des témoignages oraux de missionnaires m’avaient révélé la misère physique des indigènes de la forêt vierge. Plus j’y réfléchissais, plus j’avais peine à comprendre que nous, Européens, fussions si médiocrement préoccupés de la grande tâche humanitaire qui nous incombe en ces lointains pays. Il me semblait que la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare s’applique fort bien à nous. Le riche, c’est nous. Les progrès de la médecine ont mis à notre disposition un grand nombre de connaissances et de moyens efficaces contre la maladie et la douleur physique ; et les avantages incalculables de cette richesse nous semblent chose toute naturelle. Le pauvre Lazare, c’est l’homme de couleur. Il connaît autant et même plus que nous la maladie et la souffrance, et il n’a aucun moyen de les combattre. Nous agissons comme le mauvais riche, dont l’insouciance vis-à-vis du pauvre assis à sa porte était un péché, parce qu’il ne se mettait pas à la place de son prochain et ne laissait pas parler son cœur.

Les quelques centaines de médecins que les États européens entretiennent officiellement dans les colonies ne peuvent accomplir, me disais-je, qu’une part infime de cette tâche immense, d’autant plus que la plupart d’entre eux sont destinés avant tout aux colons blancs et aux troupes. C’est notre société civilisée, comme telle, qui a le devoir de faire sienne cette tâche. L’heure doit venir où des médecins volontaires, envoyés par elle en nombre suffisant et soutenus par elle, iront au loin faire du bien aux indigènes. Alors seulement nous commencerons à reconnaître et à réaliser notre responsabilité de civilisés à l’égard des hommes de couleur.

Ces réflexions m’émurent au point que je décidai, à l’âge de trente ans, d’étudier la médecine pour tenter moi-même là-bas la réalisation de mes idées. Au début de 1913 je conquis le grade de docteur en médecine. Au printemps de la même année, accompagné de ma femme qui avait fait son apprentissage d’infirmière, je partis pour l’Ogooué, en Afrique équatoriale, afin d’y commencer mon activité.

J’avais fixé mon choix sur cette région parce que des missionnaires alsaciens, établis là-bas au service de la Société des Missions Évangéliques de Paris, m’avaient dit qu’un médecin y serait fort nécessaire, surtout à cause de l’extension que prenait la maladie du sommeil. La Société des Missions se déclara prête à mettre à ma disposition un des bâtiments de sa station de Lambaréné et me permit de construire un hôpital sur son terrain.

Je dus cependant réunir moi-même les fonds qu’exigeait mon entreprise. J’y consacrai le gain réalisé par mes concerts d’orgue et par la publication en trois langues de mon ouvrage sur Jean-Sébastien Bach. Le Cantor de Saint-Thomas à Leipzig a donc contribué pour sa part à la création de l’hôpital destiné aux noirs de la forêt vierge. Des amis d’Alsace, de France, d’Allemagne et de Suisse me vinrent également en aide par leurs dons. Quand je quittai l’Europe, l’existence de mon œuvre était assurée pour deux ans.

J’agissais donc en symbiose – pour me servir d’un terme de biologie – avec la Société des Missions Évangéliques de Paris. Mais mon œuvre était en elle-même supraconfessionnelle et internationale. J’étais et je demeure convaincu que toute tâche humanitaire en terre coloniale incombe non seulement aux gouvernements ou à des sociétés religieuses, mais à l’humanité comme telle.

J’abandonnai le soin de la comptabilité et des achats de matériel à des amis dévoués de Strasbourg. La Société des Missions Évangéliques de Paris se chargea d’expédier mes caisses avec celles destinées à ses missionnaires du Gabon.

Quelques mots sur le pays où j’allais habiter. Le territoire de l’Ogooué fait partie de la colonie du Gabon. L’Ogooué est un fleuve long d’environ 1.200 kilomètres. La boucle qu’il décrit en coulant du sud vers le nord et ensuite vers l’ouest ressemble à celle du Congo. Bien que bien plus petit que celui-ci, il n’est pas moins un cours d’eau important. Dans sa partie inférieure, il a un à deux kilomètres de largeur. Son cours, sur les derniers 200 kilomètres, se divise en plusieurs bras qui se déversent dans l’Océan Atlantique près du cap Lopez. Les grands vapeurs fluviaux remontent jusqu’à N’Djôlé, à un peu plus de 350 kilomètres de la côte. Plus loin s’étend le pays de collines et de montagnes qui conduit aux hauts plateaux de l’Afrique centrale. Des séries de rapides alternent avec des parties navigables ; aussi la navigation n’y est-elle possible que pour de petits vapeurs à hélice, spécialement construits pour le passage des rapides, et pour les pirogues des indigènes.

Dans la région du cours moyen et supérieur de l’Ogooué, les savanes alternent avec les forêts ; dans son cours inférieur, dès N’Djôlé, on n’aperçoit qu’eau et forêt vierge.

Ces terrains bas et humides conviennent bien à la culture du caféier, du poivrier, du cannelier, du vanillier et du cacaoyer. Le palmier à huile y prospère également. Cependant les Européens ne s’occupent principalement ni des plantations, ni de la cueillette du caoutchouc dans les forêts vierges, mais du commerce des bois. L’Ogooué offre le grand avantage de déboucher dans un golfe pourvu d’une rade excellente et qui n’a pas de barre. Cette circonstance présente pour la côte occidentale de l’Afrique, si pauvre en bons ports et notamment en ports où aboutissent des fleuves, des conditions exceptionnellement favorables à l’embarquement des bois. Les grands radeaux peuvent accoster les vapeurs sur lesquels ils seront chargés, sans risquer d’être disloqués et dispersés par la barre ou par les grosses lames. Le commerce des bois restera donc longtemps encore le principal trafic de cette région.

La pomme de terre et les céréales malheureusement n’y peuvent pas être cultivées, leur croissance étant trop rapide dans cette atmosphère humide et chaude. La pomme de terre y pousse tout en hauteur, sans former de tubercules, et les céréales ne portent pas de grains. Pour diverses raisons, la culture du riz n’y est pas non plus possible. On ne parvient pas à élever la vache dans le Bas-Ogooué, parce qu’elle ne supporte pas l’herbe qui y croît ; par contre, elle prospère fort bien sur le haut plateau central.

La farine, le riz, le lait et les pommes de terre doivent donc être importés d’Europe, ce qui complique et renchérit extraordinairement les conditions d’existence.

Lambaréné se trouve un peu au sud de l’équateur. Ses saisons sont celles de l’hémisphère austral. C’est donc l’hiver là-bas lorsque nous avons l’été en Europe, et l’été quand en Europe on a l’hiver. L’hiver est caractérisé par la saison sèche, qui dure de la fin de mai au début d’octobre. L’été est la période des pluies qui va du début d’octobre à la mi-décembre et de la mi-janvier à la fin de mai. Vers Noël s’intercale une petite saison sèche de trois à quatre semaines, dans laquelle la température atteint son maximum.

La température moyenne à l’ombre, pendant la saison des pluies, est d’environ 28 à 32 degrés, durant la saison sèche d’hiver, elle varie de 22 à 30 degrés. Les nuits sont presque aussi chaudes que les jours. Ce fait, joint à la très grande humidité de l’air, rend le climat du Bas-Ogooué assez difficile à supporter pour les Européens. Au bout d’une année déjà, se manifestent chez eux des symptômes de fatigue et d’anémie ; au bout de trois à quatre ans, ils ne sont plus guère capables de fournir un travail normal ; mieux vaut alors rentrer en Europe et y demeurer six mois pour s’y rétablir.

Avant la guerre de 1914, on comptait dans le Bas-Ogooué environ deux cents Européens, établis comme planteurs, exploitants forestiers, négociants, fonctionnaires ou missionnaires. On aurait peine à préciser le nombre des indigènes. La population est certainement peu dense ; elle se compose des débris de huit tribus, affreusement décimées, durant trois siècles, par la traite des esclaves et par l’eau-de-vie. La tribu des Oroungous, qui peuplait le delta de l’Ogooué, a presque entièrement disparu. Quant aux Galoas, auxquels appartenait le territoire de Lambaréné, il en reste à peine quatre-vingt mille. Les Fangs, que les Français nomment Pahouins, ont envahi ces régions dépeuplées ; ce sont des anthropophages venus de l’intérieur, et que la civilisation n’a encore guère atteints. Sans l’intervention opportune des Européens, ce peuple guerrier aurait dévoré les anciennes tribus du Bas-Ogooué. Lambaréné constitue sur le fleuve la limite qui sépare les Pahouins des races autochtones.

Le Gabon a été découvert à la fin du XVe siècle par les Portugais. En 1521 déjà, des missionnaires catholiques se fixèrent sur la côte, entre l’embouchure de l’Ogooué et celle du Congo. Le cap Lopez doit son nom à l’un de ces missionnaires, Odoardo Lopez, qui y débarqua en 1578. Au XVIIe siècle, les Jésuites possédaient sur la côte de grandes plantations avec des milliers de travailleurs ; mais pas plus que les négociants ils ne pénétrèrent dans l’intérieur.

En 1849, lorsque les Français, de concert avec les Anglais, luttaient contre la traite des noirs sur la côte occidentale de l’Afrique, ils choisirent le golfe au nord de la baie du cap Lopez comme port d’attache de leur flotte et comme résidence des esclaves libérés : de là le nom de Libreville. Les Européens ignoraient alors que les cours d’eau qui se déversent isolément dans la baie du cap Lopez appartiennent à un grand fleuve. Les indigènes de la côte leur en avaient fait mystère, afin de garder en mains le commerce de l’intérieur. Ce fut en 1862 seulement que le lieutenant Serval, parti de Libreville, pénétra dans l’intérieur, en direction du sud-est, et découvrit l’Ogooué dans la région de Lambaréné. L’exploration du cours inférieur du fleuve fut alors entreprise à partir du cap Lopez ; elle eut pour résultat d’amener les chefs de tribu à reconnaître le protectorat de la France.

Vers 1880, on cherchait la voie commerciale la plus commode pour relier la côte à la partie navigable du Congo. Savorgnan de Brazza crut l’avoir trouvée dans l’Ogooué, qui prend naissance à 200 kilomètres au nord-ouest du Stanley-Pool et n’est séparé de l’Alima, affluent navigable du Congo, que par une assez étroite bande de terre. Il parvint à transporter par cette voie un vapeur démontable jusqu’au Moyen-Congo. Mais on dut reconnaître que les difficultés causées par les rapides du Haut-Ogooué rendaient cette voie impraticable au commerce. Le chemin de fer du Congo, de Matadi à Léopoldville, construit par les Belges en 1898, relégua définitivement l’Ogooué à l’arrière-plan comme voie d’accès au Moyen-Congo. Il se borne aujourd’hui à assurer les communications avec son arrière-pays.

Les premiers missionnaires protestants dans l’Ogooué étaient Américains. Ils y arrivèrent en 1874. Ne pouvant enseigner en français, comme l’exigeait le Gouvernement français, ils cédèrent leur œuvre à la Société des Missions Évangéliques de Paris en 1892. Cette société compte actuellement quatre stations dans la région : N’Gômô, Lambaréné, Samkita et Talagouga. N’Gômô est à environ 200 kilomètres de la côte. Les autres stations se trouvent en amont à une distance d’une cinquantaine de kilomètres l’une de l’autre. Talagouga est située sur une île du fleuve, en face de N’Djôlé, point terminus de la voie navigable.

Chaque station comprend généralement deux missionnaires mariés et un célibataire, auxquels s’ajoute ordinairement une institutrice ; au total, cinq ou six personnes, non compris les enfants.

La Mission catholique possède trois stations sur le même territoire : une à Lambaréné, une à N’Djôlé et une dans le voisinage de Samba, sur la N’Gounié, le plus grand affluent de l’Ogooué. Chacune comprend environ huit blancs, soit habituellement deux prêtres, deux frères et quatre sœurs.

La localité située sur la presqu’île du cap Lopez a reçu pendant la guerre le nom de Port-Gentil.

Des administrateurs résident à Port-Gentil, à Lambaréné, à Samba et à N’Djôlé. Environ trois cents miliciens noirs, répartis sur le territoire, constituent les forces de police.

Tels sont le pays et les gens au milieu desquels j’ai pratiqué la médecine pendant quatre ans et demi. Mes expériences et mes observations pendant la période d’avant-guerre sont narrées d’après les rapports que je rédigeais à Lambaréné tous les six mois, à l’intention de mes amis et donateurs.

Ayant abandonné cette correspondance pendant la guerre, je relate cette seconde époque de mon activité d’après des notes que j’ai prises, auxquelles j’emprunte également les remarques sur les problèmes économiques, sociaux et religieux.

2.

LE VOYAGE

C’était l’après-midi du vendredi saint de 1913. À Gunsbach, le village des Vosges où j’ai passé mon enfance, les cloches avaient annoncé la fin du service divin. Soudain le train apparut au détour de la forêt. Notre voyage en Afrique commençait. Il fallut prendre congé. De la plate-forme de la dernière voiture, nous aperçûmes une fois encore la pointe du clocher. Quand la reverrions-nous ?

Le jour suivant, lorsque la cathédrale de Strasbourg disparut dans le lointain, nous nous crûmes déjà transportés en pays étranger.

Le dimanche de Pâques, nous entendîmes encore les orgues de Saint-Sulpice, à Paris, magistralement tenues par l’ami Widor. À deux heures, le train de Bordeaux s’ébranla en gare du quai d’Orsay. Trajet splendide. Partout des gens en habits de fête. Des sons de cloches, portés par la brise printanière, parvenaient au rapide qui se hâtait à travers la campagne. De loin les églises des villages nous saluaient. Un soleil resplendissant. C’était un jour de Pâques d’une beauté féerique.

Les paquebots à destination du Congo partaient à cette époque-là non de Bordeaux, mais de Pauillac, à une heure et demie de chemin de fer en aval de Bordeaux. Je devais retirer de la douane à Bordeaux mes gros bagages expédiés en transit par petite vitesse. Or la douane était fermée le lundi de Pâques. Le mardi matin, nous n’aurions pas eu le temps de régler cette affaire, si un fonctionnaire n’avait eu pitié de notre embarras et ne nous eût dispensés des formalités prescrites. Je parvins ainsi à rentrer en possession de mes caisses.

À la dernière minute, deux automobiles nous amènent avec nos bagages à la gare maritime. Le train qui doit conduire à Pauillac les passagers pour le Congo est sur le point de partir. Impossible de décrire ce que nous ressentons, après tant d’agitation, tandis que, tout en récompensant les hommes qui ont amené nos bagages, nous nous installons dans notre compartiment.

Sonnerie de clairons. Les soldats coloniaux qui voyageront avec nous prennent place. Le train sort de la gare. Le ciel est bleu, l’air doux. De l’eau, des genêts en fleurs ; des vaches qui paissent dans les prés.

Une heure et demie plus tard, le train s’arrête au milieu d’un amoncellement de ballots, de caisses et de fûts. Nous sommes sur le quai, à dix pas du navire qui se balance doucement sur les eaux troubles de la Gironde ; il porte le nom d’Europe. Presse, cris, signes aux porteurs. Poussant et poussé, on arrive à bord par l’étroite passerelle. Après avoir dit son nom, chacun apprend le numéro de la cabine qui l’hébergera trois semaines durant. La nôtre, spacieuse, est à l’avant, loin des machines, ce qui est très avantageux.

À peine a-t-on le temps de faire un brin de toilette que retentit la cloche du déjeuner. Nous occupons une table avec quelques officiers, le médecin du navire, un médecin militaire et deux femmes de fonctionnaires coloniaux, qui vont rejoindre leurs maris après un congé de convalescence. Nous apprenons bientôt que nos compagnons de table ont déjà tous été en Afrique ou dans d’autres colonies ; devant eux, nous nous sentons de piètres novices, bien casaniers. Cela me rappelle les poules que ma mère achetait chaque été au marchand de volailles italien pour enrichir son poulailler ; pendant quelques jours, on les voyait, effarées et inquiètes, errer d’un coin à l’autre. Les physionomies de nos compagnons expriment une énergie et une décision qui me frappent.

Le navire ayant encore un important chargement à prendre, nous ne partons que le lendemain après-midi. Sous un ciel brumeux, nous descendons lentement la Gironde. Le crépuscule commence lorsque de longues lames nous indiquent que nous avons atteint l’Océan. À neuf heures, les derniers scintillements des phares disparaissent.

Les passagers disaient beaucoup de mal du golfe de Gascogne et souhaitaient l’avoir derrière eux. Nous devions faire l’expérience de sa perfidie. Le second jour après notre départ la tempête commença. Notre navire se balançait et tanguait à plaisir sur les flots. En haute mer, les vapeurs du Congo roulent davantage que les autres transatlantiques. Même pour les plus grands d’entre eux, le tirant d’eau est aussi faible que possible, pour qu’ils puissent remonter le Congo jusqu’à Matadi à n’importe quel étiage.

Novice en matière de traversée, j’avais négligé de fixer solidement avec des cordes mes deux malles de cabine. Pendant la nuit elles commencèrent à se pourchasser. Notre grand carton à chapeaux, où se trouvaient nos casques coloniaux, se mit également de la partie, sans songer aux dangers qu’il courait.

Quand je voulus capturer mes colis, je faillis avoir un pied broyé contre la paroi de la cabine. Aussi les abandonnai-je à leur sort, et me bornai-je à me maintenir sur ma couchette, en comptant le temps qui s’écoulait entre les chocs des grandes lames contre le vaisseau et les bonds de mes malles. Finalement, le vacarme qui m’arrivait des autres cabines s’agrémenta encore du fracas de la vaisselle qui dansait dans les cuisines et la salle à manger. Le matin venu, le steward m’enseigna comment arrimer les malles.

La tempête dura trois jours sans diminuer de violence. Impossible de se tenir debout ou même de s’asseoir dans les cabines ou les salles ; on était projeté d’un coin à l’autre et plusieurs passagers y récoltèrent de sérieuses blessures. Le dimanche, on ne servit que des mets froids, parce que les cuisiniers ne parvenaient pas à se tenir devant leurs fourneaux. Le mauvais temps ne prit fin que dans le voisinage de Ténériffe.

Je me réjouissais beaucoup de la première apparition, très vantée, de cette île ; mais je dormais profondément et ne me réveillai qu’au moment où nous entrions dans le port de Santa-Cruz. À peine avait-on jeté l’ancre que le vaisseau fut accosté de part et d’autre par des chalands chargés de charbon destiné à nos machines. Les sacs furent hissés à bord et vidés par de vastes ouvertures dans les soutes.

Santa-Cruz de Ténériffe est située sur une hauteur qui descend en pente rapide vers la mer. Elle a tout à fait le caractère d’une cité espagnole. L’île est extrêmement bien cultivée et approvisionne en pommes de terre toute la côte occidentale de l’Afrique. De plus, elle expédie en Europe ses primeurs et ses bananes.

Vers trois heures de l’après-midi, on lève l’ancre ; debout à l’avant, j’observe comment elle se détache lentement du fond et s’élève dans l’eau transparente. En même temps j’admire une sorte d’oiseau bleuâtre qui survole élégamment les flots ; un matelot m’apprend que c’est un poisson volant.

Lorsque nous nous éloignons de la côte vers le sud, la pointe neigeuse de la plus haute montagne, qu’on ne pouvait apercevoir du port, se dresse au-dessus de l’île ; elle disparaît dans la brume du soir, tandis que nous avançons sur les flots à peine agités, en admirant l’eau d’un bleu féerique.

C’est alors seulement que les passagers font connaissance les uns avec les autres. Il y a surtout des officiers, des médecins militaires et des fonctionnaires. Les civils sont en nombre relativement petit.

De leur destination, les fonctionnaires ne connaissent d’ordinaire que le port où ils débarqueront ; c’est là seulement qu’ils apprendront le lieu de leur résidence définitive.

Nous faisons plus intime connaissance avec un lieutenant et un administrateur des colonies. Ce dernier se rend au Moyen-Congo ; il sera séparé de sa femme et de ses enfants pendant deux ans. Le lieutenant se trouve dans la même situation ; il sera probablement dirigé sur Abéché. Il a déjà été au Tonkin, à Madagascar, au Sénégal, au Congo.

Un Européen, vieux colonial, qui me fait part de ses vues, augure peu de bien de l’islam qui se propage parmi les noirs. Le noir musulman, dit-il, a une antipathie profonde contre notre civilisation. Vous pouvez lui construire des chemins de fer, creuser des canaux, dépenser des centaines de milliers de francs pour l’irrigation des terrains qu’il cultive : cela ne lui fera aucune impression, parce qu’il est foncièrement indifférent envers tout ce qui est européen, quels que soient les avantages qui en résultent. Mais si vous faites venir dans les villages un marabout (prédicateur musulman itinérant) sur son cheval fringant, drapé d’un manteau aux couleurs criardes, alors vous voyez les habitants s’animer ; tous se pressent autour de lui et lui apportent leurs économies pour obtenir, à beaux deniers comptants, une amulette contre la maladie, une autre contre les blessures de guerre, une autre contre les morsures de serpents, une autre contre les mauvais esprits et les mauvais voisins. Lorsque nous construisîmes le premier chemin de fer à Madagascar, les indigènes tournèrent pendant des jours autour de la locomotive, manifestant leur surprise et leur joie quand elle crachait de la vapeur, et cherchant à expliquer les uns aux autres comment cette machine-là pouvait marcher. Dans une ville africaine par contre dont la population est musulmane, on avait utilisé la force hydraulique pour installer l’éclairage électrique ; on s’attendait que les habitants fussent surpris de cette clarté ; mais le premier soir où les ampoules s’allumèrent, ils s’entendirent pour rester tous dans leurs maisons et leurs cases, afin de témoigner leur indifférence à l’égard de cette innovation.

Il m’a été très précieux de faire la connaissance d’un médecin militaire qui a vécu douze ans déjà en Afrique équatoriale et va maintenant diriger l’Institut bactériologique de Grand-Bassam. Sur ma demande, il me consacre deux heures chaque matin, passe en revue avec moi toute la médecine tropicale et me met au courant de ses tentatives et de ses expériences. Il considère comme fort nécessaire que des médecins indépendants, en nombre aussi grand que possible, se dévouent volontairement à la population indigène.

Le jour après notre départ de Ténériffe, les troupes reçurent l’ordre de porter constamment le casque colonial en dehors des locaux couverts. Cette mesure me parut singulière, la température étant encore relativement fraîche, dépassant à peine celle de juin chez nous. Mais je fus abordé le jour même par un « vieil Africain », alors que je contemplais, tête nue, le soleil couchant.

— À partir d’aujourd’hui, jeune ami, me dit-il, vous devez considérer le soleil comme votre pire ennemi, même lorsqu’il n’est pas brûlant, que ce soit à son lever, au milieu du jour ou à son coucher, que le ciel soit clair ou couvert. Je ne saurais vous expliquer pourquoi ; mais vous pouvez m’en croire : les insolations les plus dangereuses se produisent même avant qu’on ait atteint l’équateur, et le soleil du matin, comme celui du soir, si doux en apparence, est plus perfide encore que celui de midi.

Lorsque nous fûmes pour la première fois tout de blanc vêtus et coiffés du casque colonial, cela nous fit une impression bizarre. Pendant deux jours, nous eûmes le sentiment d’être en travesti.

À Dakar, le grand port du Sénégal, ma femme et moi mîmes pour la première fois le pied sur cette terre d’Afrique à laquelle nous voulions consacrer notre vie. Ce fut pour nous un moment solennel.

Dakar ne me laisse pas un bon souvenir. Je me rappellerai toujours la brutalité avec laquelle on y traite les animaux. La ville est située à flanc de coteau, et les rues y sont généralement en fort mauvais état. Le sort des bêtes de trait, livrées aux noirs, y est affreux. Je n’ai vu nulle part les chevaux et les mulets aussi maltraités. Deux noirs, installés sur un chariot lourdement chargé de bois, en panne sur la route récemment rechargée, frappaient leur pauvre animal en vociférant. Je ne pus poursuivre mon chemin ; j’obligeai ces noirs à descendre du véhicule et à le pousser avec moi, jusqu’à ce que nos efforts l’eussent ramené sur un meilleur terrain. Tout interdits de cette intervention, ils obéirent sans discuter.

— Si vous ne pouvez supporter de voir maltraiter les animaux, ne venez pas en Afrique, me dit le lieutenant à mon retour à bord ; car vous y verrez souvent d’horribles choses à ce sujet.

À Dakar, nous prenons à bord des noirs, pour la plupart des tirailleurs sénégalais, avec femmes et enfants. Ils sont logés sur le pont d’avant et se glissent le soir dans de grands sacs qui leur couvrent aussi la tête, pour dormir à la belle étoile. Femmes et enfants sont lourdement chargés d’amulettes enfermées dans de petits sachets de cuir ; même les bébés au sein en sont munis.

Je m’étais représenté le rivage africain comme aride et désert et fus surpris, en longeant la côte de Dakar à Conakry, de voir partout des forêts d’un beau vert, baignées par les vagues. À l’aide de la jumelle, on apercevait les toits pointus des villages indigènes. La poussière d’eau produite par la barre montait comme une fumée devant ce tableau. Cependant la mer était assez calme et la côte me paraissait plate.

— Le requin ! Le requin !

Je me précipite hors du salon ; on me désigne un triangle noir qui émerge à cinquante mètres environ du navire et se dirige vers nous : c’est la nageoire dorsale du monstre redouté ; quiconque l’a vue une fois ne l’oublie plus. Les ports de l’Afrique occidentale fourmillent de requins. À Cotonou, j’en vis un, attiré par les déchets de la cuisine, à dix mètres du vaisseau ; la lumière étant bonne et la mer transparente, je pus distinguer pendant quelques instants dans toute sa longueur le corps à reflets gris et jaunes de l’animal et observer comment il se retournait à demi sur le dos, pour que sa bouche, placée à la partie inférieure de la tête, fût en posture de saisir plus commodément la proie.

En dépit des requins, les noirs de tous ces ports plongent pour attraper les pièces de monnaie qu’on leur jette. Les accidents sont assez rares, parce que le vacarme qui accompagne ce sport agace même les hyènes de la mer. À Tabou, j’étais étonné de voir un de ces plongeurs rester silencieux, tandis que les autres criaient pour obtenir encore des pièces de monnaie ; je m’aperçus bientôt que c’était le plus habile de tous : il était forcé de se taire parce que sa bouche lui servait de porte-monnaie ; il pouvait à peine la fermer, tellement elle était pleine de sous et d’autres pièces.

À partir de Conakry, le paquebot reste presque constamment en vue de la côte : Côte du Poivre, Côte d’ivoire, Côte d’Or, Côte des Esclaves… Les rives boisées qui bordent l’horizon en pourraient raconter long sur les horreurs dont elles furent témoins ! C’est là qu’abordaient les négriers pour embarquer la marchandise humaine à destination de l’Amérique.

— Même aujourd’hui, tout n’est pas pour le mieux, me dit l’employé d’une grande maison de commerce, qui rejoint pour la troisième fois son poste au Congo. On apporte aux noirs de l’eau-de-vie, et des maladies qui leur étaient inconnues. Il faut que nous cherchions à leur faire du bien en les éduquant et en soulageant leurs souffrances physiques pour racheter le mal commis.

Pendant le repas, je me plais à considérer les passagers assis aux différentes tables. Tous ont déjà vécu en Afrique. Dans quels sentiments y sont-ils allés ? Quel était leur idéal ? Comment se comportent, dans l’exercice de leurs fonctions, ces gens si aimables et si courtois ici ? Quelle idée se font-ils de leurs responsabilités ?…

Dans quelques semaines, les trois cents personnes parties ensemble de Bordeaux seront toutes arrivées au Sénégal, au Niger, à l’Ogooué, au Congo et sur ses affluents jusqu’au lac Tchad, pour y prendre possession de leur poste et y demeurer pendant deux ou trois ans. Qu’accomplirons-nous là-bas ? Si l’on pouvait prendre note des faits et gestes de chacun, quel volume on en ferait ! N’y aurait-il pas des pages qu’il faudrait se hâter de tourner ?…

Et le vaisseau continue sa route. Grand-Bassam… Cotonou… À chaque arrêt, ceux qui nous quittent prennent congé avec cordialité, même des passagers avec lesquels ils n’ont échangé que quelques paroles.

— Portez-vous bien !

Ces mots se disent en souriant, mais reviennent régulièrement sur les lèvres et prennent en ces parages un caractère particulièrement sérieux. Comment se porteront ceux auxquels ils s’adressent, lorsqu’ils remonteront à bord ? Et y reviendront-ils tous ?… Les cabestans et les grues grincent ; les canots dansent sur les vagues ; les toitures rouges du port nous saluent de leur note tranchante dans la verdure ; les lames de la barre se pulvérisent sur le sable… Et derrière, c’est l’immense pays où chacun de ceux qui maintenant nous quittent sera pour un temps maître et seigneur, et décidera du sort des habitants.

— Portez-vous bien ! Bonne santé !

Cet adieu me semble trop peu solennel devant l’inconnu de l’avenir.

À Grand-Bassam, Tabou, Cotonou, la barre est si forte, même par beau temps, que les passagers ne peuvent descendre dans les canots par l’escalier de la coupée. On est obligé de les loger par quatre à la fois dans des caisses de bois, semblables à celles qui se voient aux balançoires de foire. Au mécanicien qui manœuvre la grue de choisir le bon moment pour déposer cette cage et ses quatre occupants dans le fond du canot qui oscille, monte et descend ; aux noirs qui sont dans le canot le soin de maintenir celui-ci juste sous la caisse qui descend. Les accidents ne sont pas rares. Le débarquement des colis donne également lieu à de grandes difficultés ; il n’est d’ailleurs possible que quand la mer est relativement calme. Je commence à me rendre compte des conséquences qu’entraîne le manque de bons ports sur la côte occidentale de l’Afrique.

À Tabou, le navire embarque une cinquantaine de débardeurs noirs, comme il le fait chaque fois. Ils nous accompagneront jusqu’au Congo et seront ramenés ici au retour. Ils devront aider au débarquement à Douala, à Libreville, à Port-Gentil et à Matadi, où va la majeure partie de la cargaison que nous transportons. Ils s’acquittent de leur travail à la perfection, presque mieux que les ouvriers de Pauillac, mais se comportent avec brutalité à l’égard des autres noirs qui sont à bord : dès que ceux-ci se trouvent sur leur passage, il y a des bourrades et des coups.

Je ne suis pas incommodé par la chaleur et n’ai aucune insomnie ; ma femme, malheureusement, commence à en souffrir, de même que la plupart des autres passagers.

Le soir, l’éclat de la mer où le vaisseau trace son sillon est merveilleux à voir. Dans l’écume phosphorescente les méduses lumineuses s’élèvent comme des boules incandescentes.

À partir de Conakry on aperçoit presque chaque nuit des éclairs d’orage sur terre. Le navire traverse plusieurs violentes averses accompagnées de tornades qui cependant ne rafraîchissent pas l’atmosphère.

Le dimanche matin 13 avril, nous arrivons à Libreville. Nous y recevons la visite de Monsieur Ford, un missionnaire américain resté à son poste parce que sachant enseigner en français. Il nous apporte des fleurs et des fruits de son jardin, premiers présents de l’Afrique. Nous acceptons avec gratitude son invitation à nous rendre à la station missionnaire de Baraka, située sur une colline, à trois kilomètres de Libreville, au bord de la mer.

Au moment où nous montons la colline entre les rangées de maisonnettes en bambous qu’habitent les indigènes, l’assemblée sort justement de la chapelle. On nous présente et nous serrons plusieurs douzaines de mains noires. Quelle différence entre ces gens décents, proprement vêtus, et les noirs que nous avions vus jusqu’alors dans les ports ! Ce ne sont d’ailleurs plus les mêmes physionomies ; celles-ci ont quelque chose de libre et de modeste, qui contraste avec l’expression hardie, servile et inquiète à la fois que j’ai notée jusqu’ici dans les yeux de tant de noirs, et me donne une véritable impression de soulagement.

De Libreville à Port-Gentil, il n’y a que huit heures de traversée. Le lundi matin 14 avril, en vue du port, je suis saisi d’une angoisse qui m’avait déjà souvent étreint pendant cette dernière semaine : la douane ! la douane ! À table, durant la seconde moitié du voyage, on avait entendu des histoires effrayantes sur la douane coloniale.

— Vous serez sans doute obligé de payer dix pour cent de la valeur de vos objets, me dit un vieil Africain.

— Qu’ils soient vieux ou neufs, on n’en tient pas compte, ajoute un autre.

Mais le douanier nous traite avec clémence. Peut-être les visages anxieux avec lesquels nous lui présentons la liste du contenu de nos soixante-dix caisses l’engagent-ils à la douceur. Soulagés, nous revenons à bord pour y passer une dernière nuit. Ce fut une nuit bruyante : on déchargea des caisses et on prit du charbon, jusqu’à ce que les noirs, épuisés de fatigue, tombent près des grues.

Le mardi, de bonne heure, nous passons sur le bateau fluvial Alembé. Il est très plat et large pour pouvoir naviguer même à la saison des basses eaux. Les deux roues sont placées, non à ses flancs, mais côte à côte, à l’arrière, pour être à l’abri des troncs d’arbres qui flottent à la dérive sur le fleuve. L’Alembé ne prend à bord que les passagers et leurs bagages, parce qu’il a déjà sa cargaison. Les caisses arrivées d’Europe suivront dans une quinzaine, avec l’autre vapeur fluvial.

Nous nous mettons en route à neuf heures du matin, pour pouvoir passer à marée haute les bancs de sable devant l’embouchure de l’Ogooué. On laisse en plan quelques passagers qui se sont attardés à terre ; ils nous rejoindront le soir dans un canot à moteur.

Eau et forêt vierge !… Comment rendre ces impressions ? Nous croyons rêver. Les paysages antédiluviens que nous avons vus quelque part sur des dessins fantaisistes sont ici réalité. On ne parvient pas à distinguer où l’eau cesse et où commence la terre. Un énorme enchevêtrement de racines recouvert de lianes s’avance dans le fleuve. Des palmiers, petits et grands, entremêlés de bois touffus aux rameaux verts et aux feuilles immenses. Çà et là des arbres de haute futaie isolés ; de vastes champs de papyrus ; des arbres morts, desséchés sur pied, qui se dressent vers le ciel dans cette verdure exubérante… Dans chaque éclaircie, des nappes d’eau miroitent ; à chaque tournant apparaissent de nouveaux bras du fleuve. Un héron s’envole lourdement et va se poser sur un arbre mort. De petits oiseaux blancs volettent sur l’eau. Très haut, un aigle pêcheur décrit ses orbes. Ici, impossible de se tromper ! Quelque chose est suspendu à un palmier et remue : ce sont bien deux queues de singe… et voici leurs propriétaires. Décidément, nous sommes en Afrique.

Le spectacle reste le même des heures durant. Chaque coin, chaque tournant ressemble à ceux qui les ont précédés. Toujours et toujours la même forêt, la même eau jaunâtre, monotonie qui accroît infiniment l’impression de puissance que dégage cette nature. On ferme les yeux pendant une heure et, en les rouvrant, on aperçoit exactement ce qu’on a vu jusqu’alors. L’Ogooué est ici non un fleuve, mais un système de cours d’eau. Trois ou quatre bras s’entrecroisent. Entre eux apparaissent des lacs, grands et petits. Comment notre pilote noir se retrouve-t-il dans ce labyrinthe ? C’est pour moi une énigme. Les rayons de sa grande roue en mains, il dirige le bateau sans carte, passant du grand courant dans un canal étroit, de là dans un lac, pour revenir ensuite dans le grand fleuve… Voilà seize ans qu’il fait ce trajet, et il s’y retrouve, même la nuit.

Le cours du fleuve est assez lent dans sa partie inférieure, mais s’accélère sensiblement vers l’amont. D’invisibles bancs de sable et des troncs d’arbres flottant entre deux eaux exigent une grande prudence dans la navigation.

Après un long trajet, nous faisons halte près d’un petit village indigène. On voit empilées sur la berge quelques centaines de bûches de bois, de la dimension de celles qu’emploient les boulangers. Nous accostons pour les embarquer, car le bateau est chauffé au bois. On glisse une planche jusqu’à la rive ; des noirs font la chaîne. Un homme à bord tient une feuille de papier. Dès que dix bûches ont passé, un individu posté sur la planche prononce ces mots, chantés en une belle cadence :

— Fais un trait.

À la centième bûche, il dit sur le même ton :

— Fais une croix.

Ce bois se paie de quatre à cinq francs les cent bûches.

Le capitaine adresse des reproches au chef de village, parce qu’il a préparé trop peu de bois. Celui-ci s’excuse, avec des paroles et des gestes pathétiques. La conclusion de cette discussion est qu’il aimerait mieux être payé en eau-de-vie qu’en argent, parce qu’il pense que les blancs l’ont à meilleur compte et qu’il s’en tirerait mieux ainsi… Chaque litre d’alcool paye deux francs de droit d’entrée dans la colonie. Je dois payer la même somme pour l’alcool pharmaceutique que j’utilise en médecine.

Le voyage continue. On voit sur le rivage des cases abandonnées et effondrées.

— Quand je suis venu dans ce pays il y a vingt ans, dit un commerçant près de moi, tous ces villages étaient prospères.

— Pourquoi ne le sont-ils plus ? demandai-je.

Il hausse les épaules et répond à voix basse :

— L’eau-de-vie.

Après le coucher du soleil, nous accostons près d’une factorerie. On embarque trois mille bûches, ce qui dure environ deux heures.

— Si nous avions fait halte ici de jour, me dit le commerçant, tous les passagers noirs (nous en avons une soixantaine) seraient descendus pour acheter de l’eau-de-vie. Presque tout l’argent qui arrive dans le pays par le commerce des bois se transforme en eau-de-vie. J’ai parcouru les colonies de tous les pays. L’alcool, partout, est l’adversaire de tout travail civilisateur.

Les impressions sublimes suggérées par cette nature sauvage et grandiose sont mêlées de souffrance et d’angoisse. Avec le crépuscule du premier soir que nous passons sur l’Ogooué s’étendent sur moi les ombres de la misère africaine. Entre temps, la voix monotone chante :

— Fais un trait !… Fais une croix !

Et, plus que jamais, j’ai la conviction que ce pays a besoin d’hommes qui lui viennent en aide sans relâche.

Nous poursuivons notre route au clair de lune. Tantôt la forêt vierge ne forme plus qu’une sombre lisière sur la rive lointaine, tantôt le bateau frôle cette obscure paroi qui exhale une chaleur insupportable. La lueur des astres se pose doucement sur les eaux. Des éclairs brillent dans le lointain.

Après minuit, le vapeur jette l’ancre dans une crique tranquille. Les passagers se glissent sous leurs moustiquaires. Plusieurs dorment dans les cabines, d’autres à la salle à manger sur les banquettes sous lesquelles sont logés les sacs postaux.

Vers cinq heures du matin, la machine se remet en marche. La forêt devient plus grandiose encore que dans le cours inférieur du fleuve. Nous avons parcouru plus de 200 kilomètres. Au loin apparaît une colline avec quelques toits rouges : c’est la station missionnaire de N’Gômô. Comme on y embarque des bûches pendant deux heures, nous avons le temps de visiter la station et sa scierie.

Au bout d’environ cinq heures de trajet, on aperçoit dans le lointain les collines de Lambaréné. La sirène du vapeur retentit, bien que nous n’arrivions que dans une demi-heure. Mais les habitants des factoreries, très éloignées les unes des autres, doivent être avisés à temps pour pouvoir se rendre dans leurs pirogues au débarcadère et y prendre les colis qui leur sont destinés.

De la station missionnaire de Lambaréné au débarcadère, il y a plus d’une heure en pirogue. Quand le bateau accosta, personne ne pouvait donc être là pour nous recevoir. Mais, pendant le débarquement – il était près de quatre heures et le soleil était brûlant – je vois tout à coup une pirogue longue et étroite, montée par de jeunes garçons chantant joyeusement, arriver comme un trait et tourner autour du vapeur avec une telle rapidité, que le blanc qui s’y trouve n’a que le temps de se jeter en arrière pour ne pas heurter de la tête l’amarre du bateau. C’est le missionnaire Christol, avec la classe des petits de l’école missionnaire ; derrière eux arrive une pirogue portant le missionnaire Ellenberger ; elle est montée par la classe des grands. Les enfants avaient fait la course et les plus jeunes sont vainqueurs ; il faut dire qu’on leur avait concédé la pirogue la plus légère. Aussi ont-ils le droit de conduire le docteur et madame ; les autres transporteront les bagages. Quels superbes visages d’enfants ! Un bout d’homme circule gravement avec mon lourd fusil.

Le début de la traversée en pirogue nous met un peu mal à l’aise. Ces embarcations très plates et très étroites sont taillées dans un seul tronc d’arbre et perdent l’équilibre au moindre mouvement. Les pagayeurs ne sont pas assis, mais debout, ce qui n’est pas fait pour augmenter la stabilité. De leurs longues pagaies ils frappent l’eau en chantant pour rester en mesure. Un seul geste maladroit d’un pagayeur peut faire chavirer la pirogue.

Au bout d’une demi-heure, nous avons surmonté notre malaise et jouissons de cette magnifique traversée. Les enfants luttent de vitesse avec le vapeur qui a repris son voyage vers l’intérieur et, dans leur zèle, risquent de renverser une pirogue occupée par trois vieilles femmes indigènes.

Un peu plus tard, nous passons, toujours au son des chants, du courant principal dans un bras du fleuve. Sur une hauteur, quelques points blancs, auréolés par le soleil couchant : ce sont les maisons de la station. Plus nous approchons, plus le chant devient fort. Puis nous traversons le courant qu’agite un vent d’orage, et la pirogue glisse dans une petite anse.

D’abord il nous faut serrer un certain nombre de mains noires. Nous en avons déjà l’habitude. Ensuite, accompagnés de Madame Christol, de Mademoiselle Humbert, institutrice, et de Monsieur Kast, missionnaire-artisan, nous montons à notre maisonnette située sur la colline. Les enfants s’étaient hâtés de la décorer de fleurs et de branches de palmier. Construite entièrement en bois, elle repose sur une quarantaine de pilotis en fer qui s’élèvent à 50 centimètres au-dessus du sol. Une véranda court autour des quatre chambrettes. La vue du paysage est ravissante : en bas, le bras du fleuve qui par endroits s’élargit en un lac ; tout autour, la forêt. Au loin, on aperçoit un ruban du courant principal ; derrière, des montagnes bleues.

À peine avons-nous eu le temps de déballer quelques objets indispensables que la nuit tombe. Elle commence ici quelques instants après six heures. La cloche appelle les enfants à la salle d’école pour le culte du soir. Une armée de grillons commence à chanter et accompagne le choral dont les accents parviennent jusqu’à nous. Je m’assieds sur une malle et j’écoute, saisi d’émotion. À ce moment, une vilaine ombre descend le long de la paroi ; effrayé, je m’approche et je vois une énorme araignée. Une chasse mouvementée met fin à ses jours.

Après le souper chez Monsieur Christol, les enfants se groupent devant la véranda ornée de quelques lampions, et chantent à deux voix, sur la mélodie d’un air populaire suisse, quelques vers de circonstance composés par Monsieur Ellenberger. On nous reconduit avec des lanternes sur le sentier qui longe la colline. Mais, avant de songer au repos, il faut livrer une nouvelle bataille aux araignées et aux grands cancrelats volants, qui considèrent comme leur propriété la maison longtemps inhabitée.

Le lendemain matin, à six heures, la cloche retentit. On entend le choral des enfants de l’école. À présent commence notre activité dans notre nouvelle patrie.

3

IMPRESSIONS ET EXPÉRIENCES DU DÉBUT

La station missionnaire avait fait savoir que, sauf en cas d’urgence, on ne devait se rendre chez le docteur que trois semaines après son arrivée, afin de lui laisser le temps de s’installer. On ne tint naturellement aucun compte de cette recommandation. À toute heure du jour, des malades se présentaient devant ma maison. Il m’était difficile de les soigner, car je devais me contenter des services d’un interprète de fortune et je ne possédais encore que les quelques médicaments, instruments et articles de pansement que j’avais amenés dans mes malles de cabine.

Un an avant mon arrivée, un instituteur de l’école de la Mission de Samkita, nommé N’Zeng, s’était offert à me servir d’interprète et d’infirmier. Je l’avais fait prier de se mettre à ma disposition dès mon arrivée à Lambaréné. Mais il ne vint pas, prétextant un palabre à liquider : une affaire d’héritage dans son village natal, à plus de cent kilomètres d’ici. Il me fallut donc lui envoyer une pirogue et le sommer d’arriver aussi vite que possible. Il se déclara d’accord… mais des semaines s’écoulèrent sans qu’il parût. Monsieur Ellenberger, à qui je contais ma mésaventure, me regarda en souriant :

— Docteur, dit-il, votre apprentissage d’Afrique commence. Vous constatez pour la première fois un fait qu’il faut accepter chaque jour comme une perpétuelle épreuve : le manque de bonne foi des indigènes.

Dans la nuit du 26 au 27 avril, nous entendîmes la sirène du vapeur. Nos caisses furent débarquées à la Mission catholique, située sur le cours principal du fleuve ; le capitaine du bateau refusa de les transporter jusqu’à nous, craignant de naviguer sur ce bras du fleuve qui lui était inconnu. MM. Champel et Pelot, missionnaires-artisans à N’Gômô, vinrent à Lambaréné avec dix de leurs ouvriers pour nous aider à transporter nos colis.

Le transport de mon piano avec pédales d’orgue, spécialement construit pour les tropiques, me causait beaucoup de soucis. La Société J.-S. Bach, à Paris, dont j’avais été l’organiste pendant plusieurs années, m’en avait fait cadeau pour me permettre d’entretenir ma technique. Quel tronc d’arbre creusé pourrait transporter cet instrument dans sa lourde caisse doublée de zinc ? Par bonheur, le chef d’une factorerie voulut bien me prêter une pirogue appropriée, faite d’un tronc d’arbre énorme et qui pouvait porter trois tonnes ; on eût pu y charger cinq pianos !

Nous transportâmes donc, non sans beaucoup de peine, mes soixante-dix caisses à notre station. Il s’agissait ensuite de les monter de la rive sur la colline. Tous les hommes valides de la station s’attaquèrent avec nous à cette besogne. Les enfants se signalèrent par leur zèle. C’était amusant de voir une caisse subitement pourvue d’une multitude de jambes noires, tandis qu’en même temps lui poussaient deux rangées de têtes crépues ; le tout grimpant le flanc du coteau, criant et menant grand tapage. En trois jours, tout fut à sa place, et nos aides de N’Gômô purent rentrer chez eux. Nous ne savions comment les remercier de leur bonté ; sans eux, nous n’eussions pu venir à bout de ce transport.

Le déballage fut décourageant ; nous ne savions où caser toutes nos affaires. On avait prévu la construction d’une baraque en tôle ondulée pour l’hôpital ; mais l’on n’était pas même parvenu à en terminer la charpente, la station missionnaire n’ayant pas trouvé d’ouvriers. Le commerce des bois marche fort bien depuis quelques mois, et les marchands paient aux ouvriers des salaires auxquels la mission ne saurait faire concurrence. Afin de pouvoir ranger au moins les médicaments les plus indispensables, Monsieur Kast installa dans notre chambre principale des rayons pour lesquels il avait scié et raboté lui-même le bois nécessaire. Il faut connaître l’Afrique pour se rendre compte de la richesse qu’y représente une étagère fixée contre une paroi.

Je n’avais aucun local pour l’examen et le traitement des malades, et cela m’embarrassait fort. Les risques d’infection m’interdisaient de les recevoir dans ma chambre. En Afrique, me dirent les missionnaires dès le début, on fait en sorte que les noirs pénètrent le moins possible dans les habitations des blancs ; c’est une mesure de conservation personnelle.

Je faisais donc mes traitements et pansements en plein air, devant la maison. Mais quand la tornade du soir arrivait, il fallait en toute hâte rentrer le matériel sur la véranda. Le travail en plein soleil était excessivement fatigant.

Dans cette extrémité, je me décidai à élever au rang d’hôpital la petite construction que mon prédécesseur dans la maison, le missionnaire Morel, avait utilisée comme poulailler. On y aménagea quelques rayons le long des parois, on y plaça un vieux lit de camp, et l’on recouvrit d’une couche de lait de chaux le plus gros de la saleté. Je fus trop heureux de cet arrangement. L’atmosphère, il est vrai, était étouffante dans cette petite pièce sans fenêtre, et les trous dans le toit m’obligeaient à rester tout le jour coiffé du casque. Mais il n’était plus nécessaire de fuir quand éclatait la tornade. C’est avec bonheur que j’entendis pour la première fois la pluie ruisseler sur le toit ; et j’étais tout surpris de pouvoir continuer tranquillement à panser mes malades.

Vers la même époque, je trouvai un interprète-infirmier. J’avais remarqué parmi mes malades un indigène à la physionomie intelligente et qui parlait parfaitement le français. Il me raconta qu’il était cuisinier, mais devait renoncer à son métier à cause de sa santé. Comme nous n’avions pas trouvé de cuisinier, je lui offris d’entrer chez moi à titre provisoire, et de me seconder en outre comme interprète et infirmier. Joseph – c’est ainsi qu’il se nomme – est très adroit. On s’accoutume sans trop de peine à ses expressions anatomiques, où son ancienne profession se trahit par une terminologie culinaire.

— Cet homme a mal dans le gigot droit. Cette femme a des douleurs dans les côtelettes gauches et dans le filet.

Le nommé N’Zeng, engagé d’avance, arriva à la fin de mai. Il ne me parut pas sûr, c’est pourquoi je gardai aussi Joseph ; celui-ci est Galoa, N’Zeng est Pahouin.

Le travail est à peu près organisé. Ma femme s’occupe des instruments et de la préparation des opérations chirurgicales, où elle fonctionne comme assistante ; elle a en outre la haute surveillance des effets de pansement et du linge destiné aux opérations.

Les consultations commencent vers huit heures et demie du matin. Les malades attendent, assis sur des bancs, à l’ombre de la maison et devant le poulailler où je travaille. Chaque matin, l’un des infirmiers répète le règlement de l’hôpital qui stipule ce qui suit :

1° Il est défendu de cracher sur le sol dans le voisinage de la maison du docteur.

2° Il est interdit de s’entretenir à haute voix, en attendant son tour.

3° Les malades et ceux qui les accompagnent doivent apporter leur nourriture pour un jour, car ils ne peuvent tous être traités pendant la matinée.

4° Ceux qui passeront la nuit sur le terrain de la station sans l’autorisation du docteur seront renvoyés sans médicaments. (Il n’est en effet pas rare que des malades venus de loin pénètrent la nuit dans le dortoir des enfants de l’école, mettent ceux-ci dehors et prennent leurs places.)

5° Les flacons et les boîtes en fer-blanc dans lesquelles on reçoit les médicaments doivent être rapportés.

6° Sauf pour les cas d’urgence, on ne doit pas recourir au docteur à partir du moment où le vapeur remonte le fleuve, au milieu du mois, jusqu’à ce qu’il redescende ; pendant ces jours-là le docteur écrit en Europe pour se procurer les bons remèdes. (Le bateau du milieu du mois amène le courrier d’Europe et reprend le nôtre deux jours après, en redescendant.)

Ces conseils et interdictions sont proclamés en galoa et en pahouin, avec de telles périphrases que cela fait un long discours. Les auditeurs ponctuent chaque phrase de hochements de tête approbateurs. L’orateur termine sa harangue en recommandant de faire connaître les instructions du docteur dans tous les villages situés sur le fleuve et au bord des lacs.

À midi et demi, l’infirmier annonce que le docteur veut prendre son repas. Les assistants approuvent de nouveau par des hochements de tête. Ils se dispersent pour manger leurs bananes à l’ombre, puis reviennent à deux heures. Quand la nuit tombe, à six heures, il est fréquent que les derniers n’aient pas encore passé à la visite, et il faut les encourager à patienter jusqu’au lendemain. On ne peut songer à les traiter à la lumière des lampes, à cause des moustiques qui transmettent le paludisme.

Chaque malade reçoit en partant un disque en carton traversé par une ficelle de raphia portant un numéro, auquel correspond, dans mon registre, l’inscription de son nom, de sa maladie et des remèdes qu’il a reçus. Quand il revient, je retrouve grâce à ce numéro les données nécessaires pour me documenter sur son cas, évitant ainsi un nouvel interrogatoire qui me ferait perdre du temps. Mon livre indique également le nombre des flacons, boîtes en fer-blanc et objets de pansement remis au malade. Ce contrôle permet de réclamer les objets à restituer, qui ne me sont rendus que dans le tiers des cas environ. En ce pays, la valeur des flacons et des boîtes en fer-blanc est considérable ; ceux qui ont eu des médicaments à emballer pour les faire emporter dans la forêt vierge peuvent seuls s’en rendre compte.

L’humidité atmosphérique est si forte que les médicaments délivrés en Europe dans une boîte de carton ne se conservent ici que dans un flacon bouché ou dans une boîte métallique fermant bien. Je n’y avais pas songé lors de mes préparatifs de départ ; c’est pourquoi je suis obligé de me quereller avec mes malades pour une boîte en fer-blanc qu’ils prétendent avoir oubliée ou perdue. Je prie à chaque courrier mes amis d’Europe de recueillir pour moi, chez leurs connaissances, des bouteilles, des flacons, des tubes de verre fermés d’un bouchon et des boîtes en fer-blanc de toutes grandeurs. Comme je serais heureux, si je pouvais avoir, un jour, une réserve suffisante de ces objets !

La plupart des malades portent suspendu au cou le disque de carton numéroté, en compagnie de la plaque métallique percée attestant qu’ils ont payé au gouvernement, pour l’année courante, leur impôt de capitation de cinq francs. Il leur arrive rarement de perdre ou d’oublier mon disque. Certains noirs, surtout parmi les Pahouins, le regardent même volontiers comme une sorte de fétiche.

En langage galoa, on me nomme Oganga, ce qui signifie féticheur. Les noirs n’ont pas d’autre expression pour marquer la qualité de médecin, parce que les guérisseurs indigènes sont tous en même temps des féticheurs. Mes malades estiment logique que celui qui guérit les maladies ait aussi le pouvoir de les provoquer, même à distance. Cette idée d’attribuer à un homme une puissance à la fois bienfaisante et dangereuse me fait réfléchir.

Il ne vient pas à l’idée de mes patients que leurs maladies aient une cause naturelle. Ils les croient dues aux mauvais esprits, à la magie malfaisante des hommes et au « ver ». Le « ver » est pour eux l’incarnation de la douleur. Lorsque je leur demande de décrire leur état, ils racontent l’histoire du ver qui s’est fait sentir d’abord dans les jambes, est monté ensuite dans la tête, d’où il a passé au cœur et de là dans le poumon, puis s’est fixé dans le ventre. Tous les médicaments doivent être dirigés contre lui. Si je calme ses coliques par de la teinture d’opium, le malade revient le jour suivant, radieux, m’annoncer que le « ver » est chassé du ventre, mais se trouve maintenant dans la tête et lui dévore le cerveau, ajoutant que je devrais lui donner encore le remède contre le « ver » de la tête.

Je perds beaucoup de temps à leur faire comprendre comment ils doivent faire usage des médicaments. L’interprète le leur redit sans cesse. Ils doivent le répéter à leur tour. On le leur inscrit sur le flacon ou la boîte, pour que, dans leur village, quelqu’un qui sait lire le leur rappelle. Mais je ne suis cependant pas certain qu’ils n’avalent tout le contenu du flacon en une fois, ou ne mangent les pommades et ne se frictionnent avec les poudres.

J’ai en moyenne de trente à quarante malades à traiter par jour.

Les maladies les plus fréquentes sont : des ulcères de différentes espèces, le paludisme, la maladie du sommeil, la lèpre, l’éléphantiasis, des affections cardiaques, des ostéomyélites (suppurations de la moelle des os) et la dysenterie amibienne.

Pour arrêter le flux purulent des ulcères, les indigènes saupoudrent les plaies avec l’écorce pulvérisée d’un certain arbre. Il se forme alors une croûte solide qui empêche l’écoulement du pus et aggrave le mal.

Dans l’énumération des affections que je remarque le plus fréquemment, il convient de ne pas oublier la gale, dont les noirs souffrent cruellement. Il m’en arrive qui n’ont pu dormir depuis plusieurs semaines, tant ils sont tourmentés sans relâche par les démangeaisons. Certains d’entre eux se grattent jusqu’à ce qu’ils aient tout le corps en plaie ; la gale se complique alors d’ulcères purulents. Le traitement est fort simple : le malade se baigne dans le fleuve, puis il est enduit sur tout le corps avec une pommade que je prépare au moyen de fleur de soufre, d’huile de palme brute, de restes d’huile provenant de boîtes de sardines, et de savon vert. En outre, je lui mets une provision dans une boîte de fer-blanc qui a contenu du lait stérilisé. Le malade s’en enduira lui-même deux fois, quand il sera rentré chez lui. Le résultat est excellent. Les démangeaisons cessent déjà le second jour. Ma pommade anti-gale m’a rendu célèbre, en quelques semaines, bien loin à la ronde.

Les indigènes ont une très grande confiance en la médecine des blancs. Cela est dû pour une bonne part au fait que les missionnaires de l’Ogooué les ont traités depuis une génération avec dévouement et parfois aussi avec une réelle compétence. Il faut citer en particulier Madame Lantz, missionnaire alsacienne à Talagouga, morte en 1906, et Monsieur Robert, missionnaire suisse à N’Gômô, actuellement gravement malade en Europe[1].

Le fait de ne pouvoir loger que peu de médicaments dans mon poulailler me gêne beaucoup dans mon travail. Je suis obligé, presque pour chaque malade, de traverser la cour pour me rendre dans ma chambre y peser ou préparer le médicament dont j’ai besoin ; ces courses sont très fatigantes et me prennent trop de temps.

Quand pourra-t-on entreprendre enfin sérieusement la construction de la baraque en tôle ondulée, destinée à l’hôpital ? Sera-t-elle terminée avant la saison des pluies de l’automne ? Que ferai-je si elle ne l’est pas ? Il sera impossible de travailler dans le poulailler pendant la saison chaude.

Je suis également inquiet de n’avoir presque plus de médicaments. La clientèle est bien plus nombreuse que je ne l’avais prévu. J’ai fait de fortes commandes par le courrier de juin, mais les colis ne pourront m’arriver que dans trois ou quatre mois. La quinine, l’antipyrine, le bromure de potassium, le salol et le dermatol sont épuisés, à quelques grammes près.

Mais que sont toutes ces contrariétés passagères en comparaison de la joie de pouvoir agir et apporter un secours si nécessaire ! Si limités que soient les moyens dont je dispose, ce que je puis faire est déjà beaucoup. Voir, par exemple, des malades atteints d’ulcères qui, une fois pansés proprement, ne sont plus obligés de marcher dans la boue avec leurs pieds blessés : c’est une joie qui vaudrait à elle seule la peine de travailler ici. Je voudrais que mes donateurs pussent être là, les lundis et les jeudis, jours consacrés au pansement régulier des ulcères, et assister au départ des malades fraîchement pansés, les uns descendant à pied, les plus atteints portés au bas de la colline ; ou qu’ils voient avec quels gestes éloquents une vieille femme, malade du cœur, me décrit comment la digitale lui a permis de retrouver le souffle et le sommeil, parce que, grâce au médicament, le « ver » s’est enfui jusque tout en bas dans les pieds !

Après deux mois et demi de travail dans cette contrée, je puis affirmer qu’un médecin y est absolument nécessaire, que les indigènes réclament ses soins bien loin à la ronde et qu’il peut, avec des ressources relativement modestes, faire un bien énorme. Les besoins sont grands.

— Chez nous, tout le monde est malade, me disait ces jours-ci un jeune homme. Un vieux chef ajouta : – Ce pays dévore ses hommes.

4.

DE JUILLET 1913 À JANVIER 1914

LAMBARÉNÉ. FÉVRIER 1914. La station missionnaire de Lambaréné est bâtie sur trois collines. La colline située en amont porte à son sommet les bâtiments de l’école des garçons et, sur la pente qui regarde le fleuve, le magasin de la Mission ainsi que la plus grande maison missionnaire. Sur la colline du milieu se trouve la maisonnette du docteur. La colline située en aval est réservée à l’école des filles et à la seconde maison missionnaire. La forêt commence à vingt mètres des maisons. Nous vivons par conséquent entre l’eau et la forêt vierge, sur trois collines qu’il faut défendre chaque année contre la brousse qui cherche sans cesse à reprendre ce qu’on lui a enlevé. Autour des maisons, on a planté des caféiers, des cacaoyers, des citronniers, des orangers, des mandariniers et des manguiers, des palmiers à huile et des papayers. Les noirs ont nommé cet endroit Andende. Quelle gratitude n’éprouvons-nous pas envers les premiers missionnaires qui, au prix de tant de peines, ont cultivé ces arbres !

La station missionnaire occupe un espace d’environ 600 mètres de longueur sur 100 à 200 de largeur. Le soir et le dimanche, nous nous y promenons de long en large, sans en sortir. On se décide avec peine à s’engager dans les sentiers de la forêt vierge qui conduisent aux villages voisins, la chaleur y est intolérable. Des deux côtés de l’étroit chemin, la forêt se dresse comme un mur impénétrable, haut de 30 mètres ; pas le moindre souffle d’air. Pendant la saison sèche, on se rend sur les bancs de sable du fleuve, qui émergent alors, pour y aspirer la brise légère qui remonte la vallée.

Le mouvement et l’air nous font également défaut à Lambaréné. On y vit comme dans une prison. Si nous pouvions abattre un coin de la forêt vierge qui limite la station en aval, un peu de la brise du fleuve arriverait jusqu’à nous ; mais nous ne possédons ni le personnel, ni les ressources financières nécessaires à une telle entreprise.

On avait d’abord songé à construire l’hôpital sur la colline où se trouve l’école des garçons. Mais cet emplacement me parut trop à l’écart et trop exigu. Les missionnaires de la station me promirent un terrain au pied de la colline où j’habite, près du fleuve. Cette décision devait être confirmée par la conférence des missionnaires convoquée à Samkita pour la fin de juillet. Je m’y rendis donc avec MM. Ellenberger et Christol, pour exposer mon point de vue. Ce fut mon premier long voyage en pirogue.

Par un matin brumeux, nous partîmes, deux heures avant le jour. À l’avant de l’embarcation, les deux missionnaires et moi étions assis l’un derrière l’autre sur des chaises-longues. Au milieu, on avait placé nos cantines en tôle, des lits de camp pliés, des matelas et des bananes qui constituaient les provisions de voyage des noirs. À l’arrière, en deux rangs, se tenaient les douze pagayeurs, dont le chant rythmé célébrait le but du voyage, et les passagers de la pirogue. Il s’y entremêlait des remarques plaintives sur le travail si matinal et sur la journée qui s’annonçait pénible.

On compte habituellement de dix à douze heures pour remonter les 70 kilomètres qui nous séparent de Samkita. L’embarcation étant très lourdement chargée, nous pouvions prévoir qu’il en faudrait quelques-unes de plus.

Le jour parut comme nous atteignions le courant principal. Autour des énormes bancs de sable, à une distance d’environ trois cents mètres, je vis quelques ombres noires qui se mouvaient dans l’eau. Au même instant, le chant des pagayeurs se tut, comme s’ils obéissaient à un commandement. C’étaient des hippopotames qui prenaient leur bain matinal. Les indigènes les redoutent beaucoup et font de grands détours pour les éviter, car ces animaux sont d’humeur très changeante et se plaisent parfois à renverser les pirogues.

Un missionnaire stationné jadis à Lambaréné avait l’habitude de plaisanter sur les appréhensions de ses pagayeurs et de les pousser à s’approcher des hippopotames. Un jour, comme il s’apprêtait à renouveler son badinage, la pirogue fut projetée en l’air par un de ces animaux qui émergea tout à coup, et le missionnaire et son équipe eurent grand-peine à se tirer d’affaire. Tout son bagage fut perdu. Il a fait découper dans le fond épais de la pirogue la partie trouée par l’animal et il la conserve comme souvenir. Cette histoire, qui s’est passée il y a quelques années, se raconte à tous les blancs qui demandent à leurs pagayeurs de pousser vers les hippopotames.

Les Indigènes naviguent toujours très près de la rive, parce que le courant y est plus faible. Parfois il y a même un contre-courant qui circule d’aval en amont. On glisse ainsi le long du rivage, en demeurant le plus possible à l’ombre des arbres qui surplombent l’eau.

La pirogue n’a pas de gouvernail. Le pagayeur posté à la poupe la dirige, d’accord avec celui qui est à la proue et qui à l’œil ouvert sur les bas-fonds, les écueils et les troncs d’arbres.

Les inconvénients les plus désagréables de ces traversées sont la lumière et la chaleur réfléchies par l’eau. On a l’impression d’être assailli de flèches de feu lancées par le miroir scintillant des flots.

Pour calmer notre soif, nous avions avec nous des ananas exquis.

Les mouches tsé-tsé apparurent dès le lever du soleil. Elles ne volent que de jour. Les pires moustiques ne sont, en comparaison, que des êtres inoffensifs. La tsé-tsé a environ une fois et demie la taille de notre mouche commune, à laquelle elle ressemble, si ce n’est que ses ailes, au lieu d’être parallèles, recouvrent son corps comme les deux lames d’une paire de ciseaux.

Pour se gorger de sang, la mouche tsé-tsé pique à travers les tissus les plus épais. Elle est aussi prudente que rusée, et esquive la main qui veut la frapper. Dès qu’elle sent que le corps sur lequel elle s’est posée fait le moindre mouvement, elle s’envole et se cache contre les parois du bateau. Son vol est silencieux. On ne peut s’en défendre dans une certaine mesure qu’au moyen de petits plumeaux. Elle est bien trop avisée pour se poser sur un fond clair où on la découvrirait aussitôt. La meilleure manière de s’en préserver consiste donc à porter des vêtements blancs.

J’ai vu cette règle se confirmer durant notre voyage. Deux d’entre nous étaient habillés de blanc, le troisième avait un vêtement kaki. Ceux-là n’avaient presque pas de tsé-tsé sur eux, mais celui-ci en fut constamment incommodé ; et les noirs eurent le plus à en souffrir.

La mouche tsé-tsé appartient au genre des glossines, qui compte de nombreuses espèces, sous-espèces et variétés en Afrique. La Glossina palpalis, qui propage la maladie du sommeil, rentre dans ce groupe.

Nous fîmes halte à midi dans un village indigène. Pendant que nous mangions nos provisions, les noirs firent cuire leurs bananes. Je leur aurais souhaité une nourriture plus fortifiante, étant donné le dur travail qu’ils devaient fournir.

Nous n’arrivâmes que tard dans la nuit.

Cette conférence, qui dura une semaine, me fit très grande impression. J’éprouvai un sentiment de puissant réconfort dans la compagnie d’hommes qui avaient accepté les plus durs sacrifices pour obéir à leur conscience et se consacrer à leurs frères noirs. J’ai joui de cette atmosphère si bienfaisante au cœur.

Ma proposition fut favorablement accueillie. L’emplacement désigné recevra donc la baraque en tôle ondulée et les autres bâtiments de l’hôpital.

Au retour, nous traversâmes deux fois le fleuve pour éviter les hippopotames ; l’un d’eux émergea à cinquante mètres de nous.

Nous n’atteignîmes le petit bras du fleuve qu’à la tombée de la nuit. Pendant une heure, il fallut chercher la passe entre les bancs de sable, et les pagayeurs furent plusieurs fois obligés de descendre dans l’eau pour traîner la pirogue.

Enfin voici l’eau libre. Le chant des pagayeurs devient un hurlement, ce qui fait bientôt surgir des lumières dans le lointain. On les voit descendre en zigzag, puis s’arrêter et former un groupe : ce sont les dames de la station missionnaire, munies de lanternes, qui viennent au débarcadère à la rencontre des voyageurs.

La pirogue fend les flots et accoste la rive avec un grand choc. Cri de triomphe des pagayeurs ! D’innombrables mains noires se tendent vers les caisses, les lits, les cantines et les légumes amenés de Samkita.

— Voici pour Monsieur Christol ! Voilà pour Monsieur Ellenberger ! Voilà pour le docteur ! Prenez-le à deux, c’est trop lourd pour un seul ! Ne le jetez pas ! Attention au fusil ! Halte, pas ici, là-bas !

Enfin tout le chargement est correctement dirigé sur les différentes maisons, et nous remontons joyeusement la colline.

Il s’agissait tout d’abord d’aplanir l’emplacement destiné à l’hôpital et d’enlever un bon nombre de mètres cubes de terre. La Mission eut grand-peine à recruter pour ce travail cinq ouvriers, dont la paresse était extraordinaire. Je finis par perdre patience. Monsieur Rapp, un exploitant forestier de ma connaissance, arrivé avec une caravane pour explorer les forêts environnantes où il voulait acquérir des concessions, s’était installé à la Mission catholique pour y faire sa correspondance. Je m’adressai à lui. Il voulut bien mettre à ma disposition huit de ses vigoureux porteurs, auxquels je promis un beau salaire. Empoignant moi-même la pelle, je donnai l’exemple, tandis que le surveillant noir de la caravane, couché à l’ombre d’un arbre, daignait nous adresser de temps à autre quelques paroles encourageantes.

Au bout de deux jours de travail soutenu, nous avions déblayé et nivelé la place. Les ouvriers se retirèrent, munis de leur salaire. Malgré mes recommandations, ils convertirent malheureusement tout leur argent en eau-de-vie dans une factorerie, et n’arrivèrent chez eux que pendant la nuit, abominablement ivres et hors d’état de travailler le jour suivant.

À présent la construction de l’hôpital peut commencer.

Joseph et moi, nous nous chargeons maintenant seuls de la besogne. N’Zeng, parti au mois d’août en permission dans son village, n’est pas rentré à l’époque fixée et a été licencié. Je donne à Joseph 70 francs par mois ; il en recevait 120 à Port-Gentil comme cuisinier, et il a de la peine à admettre que les professions libérales soient bien moins rétribuées que les autres.

Je suis toujours plus surpris du grand nombre d’affections cardiaques. Les indigènes eux-mêmes sont étonnés que je me rende compte de tous leurs maux après les avoir auscultés.