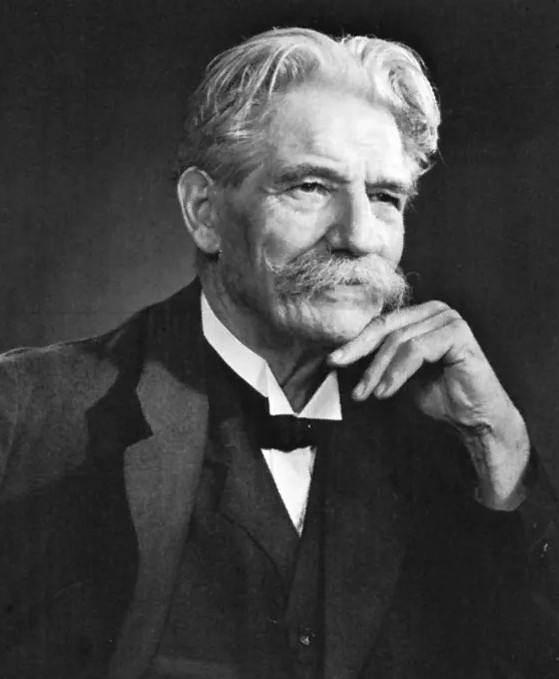

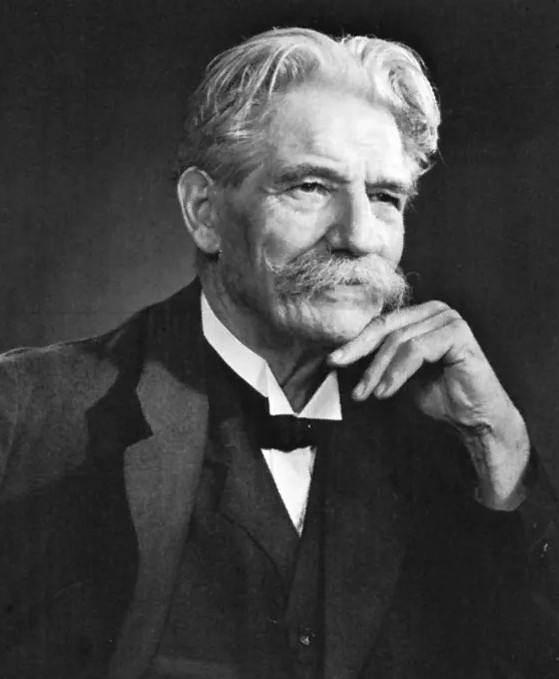

Albert Schweitzer

HISTOIRES

DE LA FORÊT VIERGE

1952

Ebooks libres et gratuits

Albert Schweitzer

HISTOIRES

DE LA FORÊT VIERGE

1952

Ebooks libres et gratuits

Table des matières

I SUR LES TRACES DE TRADER HORN

III CE QUI DIFFÈRE CHEZ LES UNS ET CHEZ LES AUTRES

V L’HÔPITAL DE LA FORÊT VIERGE

VII OJEMBO, MAÎTRE D’ÉCOLE DANS LA FORÊT VIERGE

VIII REMARQUES SUR LE CARACTÈRE DES INDIGÈNES

À propos de cette édition électronique

En 1913 j’ai fondé à Lambaréné un hôpital pour apporter aux indigènes de cette région un secours médical. Lambaréné est situé au Gabon (Afrique Équatoriale Française) sur l’Ogooué qui se jette, à environ 280 kilomètres d’ici, dans l’Océan Atlantique.

L’hôpital se trouve sur un bras de l’Ogooué, au milieu de la forêt vierge qui recouvre la plus grande partie du Gabon. Elle contient beaucoup de bois d’okoumé qui constitue le principal article d’exportation de la colonie. Réunies en grands radeaux, les billes d’okoumé sont amenées sur le fleuve jusqu’à la baie de Port Gentil, où elles sont embarquées pour l’Europe.

Mon hôpital est une œuvre philanthropique. Les malades y sont soignés gratuitement. Au cours de ses 25 années d’existence, il s’est fait connaître très loin. J’ai continuellement dû ajouter de nouvelles constructions à celles qui existaient déjà. À présent, je suis en état d’hospitaliser 300 malades noirs et 20 malades blancs.

Nous sommes 4 médecins et 10 infirmières européennes, et nous suffisons à peine à la tâche. Cinq infirmières sont affectées au service médical, les cinq autres sont chargées des travaux du ménage, du jardin et de la plantation.

Dans mon livre « À l’orée de la forêt vierge » (Paris, Rieder) j’ai rapporté les événements et les impressions de mon premier séjour ici.

Lambaréné.

ALBERT SCHWEITZER.

La maison dans laquelle j’écris ces récits se dresse sur une petite colline au bord de l’Ogooué en amont de Lambaréné, appelée Adolinanongo, ce qui signifie : « Celui qui regarde par delà les tribus. » Elle mérite bien ce nom. D’ici le regard embrasse le fleuve, qui à cet endroit se divise en deux bras, et les îles vertes qu’il entoure de ses eaux. Au delà des villages qui bordent ses rives, s’étend la chaîne de montagnes bleues, que longe, en venant du Sud, son grand affluent, la N’Gounié. Sur cette large colline était situé le grand village du roi des galoas qui s’appelait N’Kombé, ce qui veut dire le soleil. En bas, sur la rive, se trouvait la factorerie de la maison anglaise Hatton et Cookson, qui jouissait alors de la protection de ce roi-soleil.

Tel était Adolinanongo vers 1874, quand la maison Hatton et Cookson envoya comme aide à Mr. Gibson, chef de la factorerie, un jeune homme de Liverpool qui avait travaillé auparavant quelque temps dans la factorerie principale de Libreville.

Retiré à la fin de ses jours à Johannesburg, cet ancien agent de la factorerie d’Adolinanongo, sur les conseils et avec l’aide de Mrs. Ethelreda Lewis, écrivain sud-africain, devait nous donner ses souvenirs de cette époque sous le pseudonyme d’Alfred Aloysius Horn. John Galsworthy, enthousiasmé par ce récit si vivant et par l’attrait des réflexions philosophiques qui l’accompagnaient, écrivit la préface du livre, qui devint bientôt célèbre[1].

Dans sa jeunesse, Trader Horn habitait donc à l’endroit même où s’élève aujourd’hui mon hôpital. C’est d’Adolinanongo qu’il partait pour ses expéditions. C’est ici qu’il se querellait avec son chef, Mr. Gibson, auquel il reprochait son manque d’initiative, et c’est encore ici qu’il rencontra Savorgnan de Brazza au début des années quatre-vingts. Celui-ci le persuada de tenter la création de factoreries dans les territoires en amont, qu’il traversait lui-même dans sa marche vers le Congo.

Dans sa carrière coloniale, Trader Horn a connu diverses contrées de l’Afrique. Il a également séjourné dans d’autres continents. Mais plus tard, le souvenir des années passées parmi les primitifs dans la forêt encore vierge du Gabon effaça celui des époques postérieures. D’autres Africains aussi ont subi le charme particulier du Gabon.

Trader Horn, pour lui laisser son pseudonyme, a vécu ici de 1874 environ jusque vers 1884. Cela ressort des événements et des personnes dont il fait mention.

La région de l’Ogooué fut visitée dans ces temps-là par Alfred Marche et par de Brazza. Marche séjourna ici au cours de deux expéditions (1872 à 1874 et 1875 à 1877) ; de Brazza vint plusieurs fois à Lambaréné entre 1875 et 1887. C’est d’ici qu’il partit à la recherche d’une voie praticable pour accéder au Congo par l’Ogooué.

Des missionnaires protestants d’une société américaine travaillèrent sur les rives de l’Ogooué à partir de 1874. La mission catholique de Lambaréné fut fondée en 1881.

Les notes publiées par Marche, de Brazza et quelques-uns des missionnaires américains, ainsi que les souvenirs de cette époque, qu’on retrouve présents à la mémoire de quelques vieux indigènes, permettent de contrôler l’exactitude des récits de Trader Horn.

Tandis que son chef, Mr. Gibson, a laissé dans le pays un souvenir encore vivant, quelques anciens seulement se rappellent son subordonné de jadis. Le peu qu’ils sachent encore de lui, c’est qu’il était très jeune, qu’il voulait faire des affaires suivant une conception qui lui était personnelle et que cela amenait continuellement des palabres avec Mr. Gibson, qu’il était très vif de tempérament et qu’il faisait largement honneur au rhum et à toutes les bonnes eaux-de-vie.

Dans plusieurs passages de son récit, Trader Horn laisse deviner qu’il a mêlé des fictions à ses souvenirs. C’est ainsi qu’il a inventé le conte de la prêtresse Lola, qui, fille d’européen, vivait dans un sanctuaire indigène, fut enlevée par Trader Horn et épousa un de ses camarades de classe de Liverpool, un richissime péruvien qui, informé par Trader Horn de sa beauté, était venu en Afrique.

Il n’y eut jamais dans ce pays une institution analogue à celle des Vestales. On sent vraiment le malin plaisir que prit le brave vieux à mystifier ses lecteurs crédules par ce récit mélodramatique. L’ensemble de son livre s’en trouve défiguré.

Quand il s’agit de ses rencontres avec les animaux sauvages, Trader Horn semble aussi donner parfois libre cours à sa fantaisie. Des détails qu’il donne sur leurs habitudes et leurs genres de vie ne correspondent pas toujours à la réalité.

Les léopards, les éléphants, les hippopotames, les buffles, les crocodiles, les pythons, les chimpanzés et les gorilles se rencontrent aujourd’hui en aussi grand nombre qu’à cette époque-là. Au fond, ils mènent une existence plus tranquille qu’autrefois, parce que les indigènes les chassent moins. La population a diminué et les noirs n’ont plus autant de loisirs que jadis. Il leur manque aussi l’expérience de leurs ancêtres.

L’opinion, souvent reproduite dans les journaux, que les jours des éléphants et des gorilles sont comptés, ne vaut en tout cas pas pour notre région. Au Gabon, les éléphants sont tellement nombreux que les indigènes ne savent pas comment protéger leurs plantations contre ces géants amateurs de bananes. De même les gorilles abondent dans nos forêts.

Les descriptions du pays et des habitants faites par Trader Horn sont exactes, sauf quelques détails sans importance. Qu’il ait conservé après tant d’années un souvenir si net de la géographie de la contrée, des noms des localités et des personnes, est la preuve d’une mémoire vraiment remarquable.

Il relate ses faits et gestes de traitant d’une manière très objective. Un examen de ses entreprises, quand on connaît le pays et le milieu, révèle qu’il fut non seulement plein d’initiative, mais aussi éminemment capable. Quand par exemple, au retour d’un voyage d’exploration dans le pays de la haute N’Gounié, il essaya de convaincre son chef qu’il fallait transporter les marchandises de cette région vers la mer non par la voie si tentante de l’Ogooué, mais par la route de terre plus directe, il exprima une opinion dont le bien-fondé a toujours été reconnu à nouveau.

Sa clairvoyance se montre aussi dans le fait que dès le moment où, grâce à l’intervention de de Brazza, la domination des blancs sur le pays commença à devenir effective, il songea à libérer le commerce de la dépendance dans laquelle il se trouvait vis-à-vis des chefs indigènes. Il réclama la liberté de navigation sur le fleuve et voulut fonder plus à l’intérieur des factoreries dirigées par des blancs, pour pouvoir acheter les produits directement aux indigènes sans dépendre des traitants noirs qui jusqu’alors pourvoyaient les maisons de commerce de Lambaréné et en tiraient un bénéfice exagéré.

Il réalisa ce plan sur l’île d’Osangué – Trader Horn écrit Isangué – située à 150 kilomètres en amont de Lambaréné en face de l’endroit où s’élève aujourd’hui N’Djolé, et il ne se laissa pas troubler par le conflit avec un chef indigène, conflit dans lequel il fut entraîné à la suite de cette création.

Il semble avoir entrepris cette affaire à ses propres risques. En tout cas, il acheta l’île en son propre nom, et non à celui de sa maison. Une pareille indépendance des agents n’était pas chose rare dans le trafic colonial de jadis. Trader Horn resta néanmoins au service de sa maison. Par elle il se procurait les objets de troc ; il lui vendait les produits obtenus en échange.

Le libre trafic entraînait un danger, auquel Trader Horn, il est vrai, ne fit pas encore attention. Aussi longtemps que les marchandises passaient de tribu en tribu et qu’il n’y avait pas de trafic direct, les indigènes étaient assez bien protégés contre la propagation des maladies. Mais du moment où des porteurs recrutés dans des contrées lointaines pénétrèrent en compagnie des blancs de la côte vers l’intérieur du pays, l’apparition de maladies auparavant inconnues dans la région de l’Ogooué ne fut plus qu’une question de temps. En 1876, donc à l’époque de Trader Horn, la petite vérole fit son apparition dans le Haut-Ogooué comme nous l’apprenons par les récits de Marche. En 1886, après le départ de Trader Horn, une épidémie de petite vérole sur le cours inférieur enleva, d’après ce que les vieillards m’ont raconté, presque la moitié de la population. Plus tard des porteurs, recrutés parmi les tribus qui habitaient sur la côte en direction du Congo, importèrent la maladie du sommeil. Celle-ci malheureusement, ne pouvait pas être combattue par la vaccination de la population, comme la petite vérole.

Trader Horn n’est pas retourné au poste si intéressant de Lambaréné. Les difficultés qui s’étaient élevées entre Mr. Gibson et son agent si entreprenant et si volontaire en étaient probablement la cause.

***

Le Pionnier, un des vapeurs de la maison Hatton et Cookson, avec lequel Trader Horn fit maints voyages sur le fleuve et sur la mer entre Cap Lopez et Libreville, avait appartenu à l’origine, comme il le dit lui-même, à Livingstone. Celui-ci avait reçu ce navire à aubes, de dimensions assez respectables, en 1861, du gouvernement anglais pour ses voyages sur le Zambèze. Mais à cause de son tirant d’eau de plus d’un mètre et demi, il ne put être utilisé sur ce fleuve, et après avoir changé de propriétaire plusieurs fois, et avoir été ramené entre temps à Liverpool, il fut acheté par la maison Hatton et Cookson et envoyé sur l’Ogooué, où il resta en service pendant de longues années. Ce fut sur le Pionnier que le premier missionnaire américain, le docteur Nassau, remonta les fleuves en 1874.

Ainsi un bateau appelé le Pionnier se trouve être le trait d’union entre deux pionniers aussi différents que l’étaient Livingstone et Trader Horn. Quel dut être le chagrin de Livingstone quand il fut obligé de se rendre à l’évidence que le vapeur tant désiré n’était d’aucune utilité pour lui. Je n’ai jamais compris que connaissant les inconvénients du Zambèze et de ses bancs de sable, il n’ait pas insisté davantage pour obtenir un bateau d’un tirant d’eau mieux approprié.

***

À cette époque, le commerce du Gabon était partagé entre les deux firmes mondiales Hatton et Cookson de Liverpool et Karl Woermann de Hambourg. Les autres avaient moins d’importance. Les deux maisons vivaient en bonne intelligence, ce qui n’était pas difficile, si l’on considère que les affaires y étaient aisées. Avant l’arrivée de Trader Horn, la factorerie allemande était aussi établie à Adolinanongo, dans le voisinage de l’anglaise. Plus tard, elle fut transférée sur l’île d’en face, dite la Grande, située entre les deux bras du fleuve. Trader Horn, qui s’était lié avec le chef de l’établissement Woermann, M. Schiff, homme d’un certain âge déjà, s’efforça de maintenir les bonnes relations entre les deux maisons.

Lambaréné était alors le poste le plus avancé pour les deux entreprises. Les principaux articles recherchés à cette époque étaient l’ivoire, le caoutchouc, l’ébène et le padouck (bois de corail).

Le caoutchouc donnait les plus gros bénéfices. C’était aussi le produit le plus demandé. À cette époque, les plantations d’hévéas n’existant pas encore, le caoutchouc était obtenu en saignant les lianes de la forêt vierge. Cette récolte comportait un travail pénible. Pendant des semaines, les indigènes qui s’y adonnaient devaient vivre dans la forêt et ses marécages, souffrir de la faim (parce que, loin de leurs plantations, ils ne pouvaient se procurer des vivres que difficilement) et supporter les tortures que leur infligeaient les insectes de toute espèce. Ils étalaient le suc extrait de la liane sur leur peau pour le faire coaguler. Pour augmenter autant que possible le rendement, ils coupaient les lianes et les saignaient à blanc au lieu de les inciser seulement pour faire écouler le suc, méthode moins productive mais qui eût conservé la plante. C’était une vraie déprédation. Avec le temps, il fallait pénétrer toujours plus en avant dans la forêt pour trouver les précieuses lianes. Et comme la demande de caoutchouc allait en croissant, une pression fut exercée sur la population de l’Afrique équatoriale pour l’amener à en fournir des quantités suffisantes. Ainsi le caoutchouc devint le malheur des indigènes jusqu’au moment où peu à peu les immenses plantations créées dans les Indes Néerlandaises et ailleurs commencèrent à produire.

Lorsque, en 1913 j’arrivai dans le pays, le caoutchouc ne jouait déjà plus le rôle prépondérant qu’il occupait auparavant. De nos jours, le caoutchouc de cueillette est à peine demandé et exporté ; le caoutchouc de plantation l’a complètement remplacé. La jeune génération d’indigènes ne connaît plus que par ouï-dire la misère dans laquelle il avait plongé les noirs il y a quelques dizaines d’années. Les lianes qui ont repoussé entre temps dans la forêt n’ont plus à craindre la serpette.

Quant à l’ivoire, il fallait déjà à cette époque aller le chercher loin à l’intérieur, les réserves des régions maritimes étant épuisées.

Le magnifique bois de padouck, de couleur rouge-vif, qu’on appelle ici Oïngo, est assez commun dans le pays de l’Ogooué ainsi que l’ébène. C’est à grand-peine qu’on transporte les bûches de l’un et l’autre à travers la forêt jusqu’aux pirogues sur lesquelles elles sont chargées. Le padouck n’était alors pas seulement estimé comme bois d’ébénisterie ; on en extrayait aussi un colorant rouge très recherché.

Ici, nous essayons de réduire dans la mesure du possible l’emploi du padouck, qui est payé si cher en Europe, parce qu’il est difficile à travailler. S’il y a beaucoup de padouck dans les charpentes de plusieurs constructions de mon hôpital, la raison en est non dans mon attachement pour des essences précieuses, mais dans l’impossibilité d’avoir pu me procurer d’autres bois durs. Mon ami Mr. Airth, directeur d’une scierie au lac Gomé, auquel j’avais commandé des chevrons en bois dur, me priait avec force excuses de me contenter de padouck, parce que pour le moment il n’avait pas d’autre bois disponible. Il me fit aussi une réduction de prix pour ce bois précieux par rapport au bois dur ordinaire. De mon côté, je dus donner beaucoup de bonnes paroles et une gratification à mon charpentier noir Monenzali pour le dédommager de la peine d’enfoncer des clous et de percer des trous dans ce bois vraiment trop dur et détesté par lui.

L’huile et les noix de palme ne jouaient alors aucun rôle dans le commerce de ce pays. Par contre, à l’embouchure du Niger et dans la baie de Libreville les navires chargeaient déjà de l’huile de palme. Vers la fin du siècle seulement, on commença à établir des plantations de café et de cacao dans la région de l’Ogooué. Le bois d’okoumé, qui constitue aujourd’hui la principale exportation du Gabon (on en charge environ 300.000 tonnes par an) fut coupé seulement à partir de 1905 environ. À l’époque de Trader Horn, on ne fit aucune attention à ce bois demi-dur, dans lequel les indigènes taillaient leurs pirogues. On s’intéressait uniquement au bois précieux.

***

Les administrateurs coloniaux dans ces temps-là ne faisaient que passer dans la région de l’Ogooué. Le pays dépendait de la base navale établie à Libreville. Quand les plaintes au sujet des pillages de bateaux et de factoreries exigeaient l’intervention des autorités, les officiers de marine ne pouvaient guère faire plus qu’envoyer de temps en temps quelques petites canonnières remonter le fleuve, pour bombarder les villages en question. Encore ce moyen n’était applicable que par eaux assez hautes, c’est-à-dire seulement pendant quelques mois de l’année. Pendant la saison sèche, les indigènes n’avaient rien à craindre de ces sanctions.

Un vieillard, qui est en ce moment à mon hôpital, me raconte avoir assisté comme enfant au bombardement de son village par une canonnière.

Au fond, les négociants européens ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, ce qui ressort aussi des relations de Trader Horn. Ils avaient à payer des redevances régulières aux chefs indigènes. Dans les guerres perpétuelles entre les tribus, ils devaient essayer de garder la neutralité ou de prendre le parti du vainqueur présumé.

Les missionnaires américains de leur côté nous confirment combien les blancs étaient alors sous la dépendance des chefs indigènes et combien l’insécurité était grande. Avant d’entreprendre une tournée d’évangélisation, ils devaient demander l’autorisation aux chefs dont ils désiraient traverser le territoire, et leur payer ce qu’ils exigeaient. Ils érigèrent leur première station près de Lambaréné sur une colline escarpée pour mieux se garantir d’un pillage par les indigènes. On voit encore aujourd’hui dans la forêt au-dessus de la station actuelle les piliers en béton de cette construction.

Trader Horn écrit qu’au cours de ses expéditions il considérait les îles et les bancs de sable comme les seuls lieux de campement sûrs, et il savait bien pourquoi. Pendant les troubles qui éclatèrent à Adolinanongo en 1874, après la mort du roi-soleil, l’explorateur Marche et M. Walker, l’agent de la maison Woermann, durent entourer la factorerie de palissades pour se défendre contre les indigènes.

Pour maintenir le poste qu’à l’instigation de de Brazza il avait fondé en amont sur l’île Osangué en face de N’Djolé, Trader Horn fut obligé de livrer un combat sanglant contre un chef, qui avait intercepté ses transports remontant le fleuve et qui se préparait même à l’attaquer dans son île. Le chef se sentit lésé par la création de cette station nouvelle. Par elle il perdait un grand bénéfice. Jusqu’alors, il prélevait des droits sur les marchandises qui traversaient son territoire en remontant le fleuve.

Mr. Gibson n’était pas d’avis d’entrer en conflit avec les tribus de l’amont. Quand le chef indigène eut capturé les pirogues chargées de marchandises, il entra immédiatement en négociations avec lui, sans savoir que celui-ci préparait une attaque contre son agent, et il conclut avec lui une transaction selon laquelle les pirogues, les marchandises et l’équipage prisonnier seraient restitués, tandis que la maison Hatton et Cookson de son côté s’engageait à rappeler son agent. Mais, fort de sa victoire, Trader Horn put se dispenser d’exécuter l’accord conclu par son chef, et il put trafiquer malgré lui sur l’Ogooué supérieur.

Plus tard, il dira, encore plein de rancune, à Mrs. Ethelreda Lewis : « Ce Gibson appartenait à cette catégorie d’hommes que la nature n’a pas créés pour le trafic fluvial. »

La grande insécurité qui régnait sur l’Ogooué du temps de Trader Horn avait sa cause surtout dans l’avance, en direction de la côte, des pahouins, appelés aussi fans. Ces anthropophages de l’intérieur exerçaient une pression sur les tribus qu’ils rencontraient dans leur migration. Les anciennes populations avaient une grande peur de ces envahisseurs féroces. Vers le milieu des années quatre-vingts, les galoas, pour être mieux protégés contre les pahouins, quittèrent Adolinanongo et s’établirent sur la Grande Île d’en face. Un peu plus tôt déjà, la maison Hatton et Cookson avait transféré sa factorerie au même endroit. La cause de ce déménagement était très probablement que le grand village galoa d’Adolinanongo avait perdu de son importance par suite des troubles qui éclatèrent après la mort du roi-soleil, et que le trafic se détournait de plus en plus vers la Grande Île.

Le transfert était déjà terminé quand Trader Horn revint de sa grande expédition qu’il faut placer probablement en 1883. La nouvelle maison, dont il loue dans ses mémoires la construction solide et l’aménagement pratique, était encore debout il y a quelques années. Elle reposait sur des pilotis en bois dur de deux mètres de haut ; le toit était couvert de feuilles de raphia.

L’intervention des blancs seule empêcha la population autochtone de l’Ogooué d’être anéantie par les pahouins. Les anciennes tribus, qui continuaient leurs guerres fratricides malgré le péril qui les menaçait toutes, n’auraient pas pu se défendre par leurs propres forces.

Quand les indigènes autochtones manifestent leur mécontentement d’être dominés par les blancs, je leur réponds que sans nous ils n’existeraient plus, soit qu’ils auraient achevé de s’entretuer ou qu’ils aient fini dans la marmite des pahouins. Ils ne peuvent rien répliquer à cet argument. En général, malgré les nombreux et graves méfaits dont les blancs se sont rendus coupables dans leur œuvre de colonisation sur toute la terre, ils peuvent pourtant faire valoir qu’ils ont apporté la paix aux peuples soumis, dans la mesure où ils mirent fin aux guerres insensées qui sévissaient sans cesse parmi eux. Ce bienfait, je peux l’estimer à sa juste valeur quand je me représente la situation telle qu’elle était ici du temps de Trader Horn.

***

Le commerce de cette époque était un simple troc. En échange de l’ivoire, du caoutchouc, de l’ébène et du padouck, les indigènes recevaient du sel, de l’eau-de-vie, des fusils, de la poudre et du plomb, des marmites, divers ustensiles, des cotonnades et de la pacotille. Les fûts dans lesquels le caoutchouc était envoyé en Europe revenaient remplis de vieux uniformes.

Le sel était un article très demandé, car à l’intérieur on n’en trouvait pas du tout. Les indigènes rehaussaient le goût de leurs aliments avec du sel de potasse qu’ils préparaient en calcinant les feuilles charnues de certaines plantes des marais. Avant l’arrivée des blancs, les habitants de la côte faisaient avec l’intérieur un commerce lucratif avec le sel, qu’ils extrayaient de la mer. Ce sel fut remplacé peu à peu par celui que les blancs importaient dans des sacs, et les habitants de la côte perdirent leur bénéfice. Pour garder le contrôle du commerce du sel, et par là le contrôle du commerce tout court, ils firent tout leur possible pour effrayer les blancs et pour les empêcher de pénétrer vers l’intérieur. Le résultat fut que les négociants blancs, qui fréquentaient depuis longtemps la côte près de l’embouchure de l’Ogooué, connue dès la fin du 15e siècle, ne remontèrent pourtant le fleuve qu’aux environs de 1870.

Encore aujourd’hui le sel est la monnaie d’échange la plus cotée à l’intérieur. L’argent n’est d’aucune utilité aux habitants de ces contrées, où la factorerie la plus proche est éloignée de plusieurs étapes.

Trader Horn donne en toute naïveté des indications très significatives sur le rôle que le rhum de traite et l’eau-de-vie jouaient alors dans le pays. À son chef, qui s’étonnait qu’il ait pu, sans faire usage de ses armes, pousser si loin en avant l’exploration des routes commerciales dans une région inconnue, habitée par des tribus réputées guerrières, il répondit que la bouteille avait été son arme principale. L’île en amont, sur laquelle il voulait fonder une factorerie, lui fut attribuée à titre définitif au prix d’une bouteille de gin par le chef auquel elle avait appartenu. Quand il était satisfait de ses pagayeurs il leur faisait distribuer du rhum le soir.

Personne ici, ni sur toute la côte occidentale de l’Afrique, ne se souciait du sort qui attendait les hommes qu’on habituait à s’enivrer continuellement de rhum et d’eau-de-vie. Les négociants ne connaissaient qu’un seul souci : se faire livrer autant de produits que possible par les indigènes. Peu à peu seulement les blancs comprirent que l’alcool signifiait la ruine de la population et par conséquent aussi celle du pays et du commerce. En 1913 – j’ai assisté moi-même à cet épisode – tous les européens s’unirent pour demander que la vente du rhum et de l’eau-de-vie aux indigènes fût interdite. Ils l’obtinrent, mais non sans peine. Ce fut un grand progrès. Une grande société de commerce, qui détenait un véritable monopole dans le Haut-Ogooué, avait interdit dès la fin des années quatre-vingt-dix le rhum et l’eau-de-vie sur ses territoires et avait obtenu les meilleurs résultats.

À l’époque de Trader Horn, on fournissait en grande quantité aussi des fusils et des munitions aux indigènes, sans se soucier des conséquences. Si les guerres que les tribus menaient les unes contre les autres troublaient le commerce, elles le stimulaient aussi, parce qu’elles augmentaient la demande de fusils et de munitions.

Peu à peu l’administration devint assez puissante pour pouvoir songer à faire régner la paix et l’ordre dans le pays. Elle se trouva alors, comme d’ailleurs dans toutes les colonies africaines, dans une situation extrêmement difficile du fait que les indigènes disposaient de tant de fusils. Il fallut des années et des années avant qu’elle n’obtînt que les indigènes livrassent leurs armes et qu’ils se résignassent à ce que les fusils leur soient concédés en nombre limité, et pour la chasse seulement.

***

Du temps de Trader Horn, le commerce des esclaves était ici encore très actif. Il est vrai qu’il ne florissait plus comme autrefois, parce qu’on n’exportait plus guère d’esclaves au delà de l’océan. Mais à l’intérieur, la demande subsistait.

La traite des noirs subit un premier recul vers 1830, quand la France et l’Angleterre s’entendirent pour entretenir des croiseurs sur la côte occidentale de l’Afrique afin de combattre la traite. Mais la côte à surveiller était si étendue que l’exportation, quoique très entravée, était loin d’être supprimée. Vers le milieu du siècle, la France et l’Angleterre disposaient de 52 croiseurs pour surveiller la côte. Ce n’était pas beaucoup, si l’on considère que le secteur de surveillance s’étendait sur 4.000 milles marins, et offrait d’excellents refuges aux négriers.

Quoique la base navale fondée en 1843 dans la baie du Gabon fût à quelques heures de traversée seulement au Nord du Cap Lopez et de l’embouchure de l’Ogooué, des esclaves étaient embarqués à ce dernier endroit jusque vers 1870, sinon encore plus tard. À la fin, il est vrai, leur embarquement se faisait clandestinement. Dans les derniers temps, ils étaient dirigés, d’après ce que me disaient les vieux, sur certaines petites îles de la côte occidentale de l’Afrique qui en avaient besoin pour leurs plantations. « Cap Lopez et l’embouchure du fleuve sont habités par les Ouroungous, qui sont des pirates et des négriers », lit-on chez Trader Horn.

La base navale de la baie du Gabon reçut le nom de Libreville, parce qu’en 1849 les esclaves d’un négrier pris dans le voisinage y furent établis.

Cap Lopez a été autrefois un des plus importants centres d’exportation d’esclaves de la côte. Nous sommes renseignés sur la façon dont le commerce se pratiquait encore vers le milieu du 19e siècle par l’explorateur américain Paul Du Chaillu, qui séjourna dans la région à cette époque. Il y vit encore toute une série de constructions pour le logement des esclaves destinés à l’Amérique. Les hommes étaient enchaînés six par six. Ils étaient attachés par des carcans, et tous ensemble ils pouvaient par conséquent se mouvoir librement et même travailler à l’intérieur des palissades entourant les constructions. Un pareil enclos à esclaves était appelé barracon par les Portugais, qui formaient la majorité des marchands d’esclaves de la région. C’est d’un barracon situé autrefois aux environs de Libreville que dérive le nom de la station missionnaire protestante de Baraka, fondée en 1842 sur ce terrain.

Du Chaillu, au cours de ses excursions dans la région du Cap Lopez, rencontra de véritables monticules d’ossements, provenant de corps d’esclaves morts, qu’au cours des temps on avait entassés par milliers. Ceux qui connaissaient bien la contrée du Cap Lopez ont été frappés par les grandes étendues de forêt relativement jeune qu’on y rencontre. Cette forêt s’est reconstituée sur des espaces qui, au dix-huitième siècle et dans la première moitié du dix-neuvième siècle, avaient été défrichés et transformés en plantations pour fournir les vivres que nécessitait l’entretien des nombreux esclaves.

Du Chaillu rapporte que pour un jeune esclave remis en sa présence, le traitant portugais donna un tonneau de rhum, quelques mètres de cotonnade et en plus un certain nombre de perles de verroterie. Pour une jeune femme on payait : un fusil, une grande marmite en cuivre, soixante mètres de cotonnade, deux pièces de fer, deux matchettes, deux miroirs, deux limes, deux assiettes, deux verrous, un tonnelet de poudre, quelques perles et un peu de tabac. Tels étaient les prix sur la côte. À l’intérieur, les esclaves étaient bien meilleur marché. Un jeune homme coûtait quatre livres de sel, une marmite en cuivre, quelques mètres de cotonnade et quelques perles de verroterie.

Du Chaillu eut aussi l’occasion d’assister à un embarquement d’esclaves. Un jour, un brick d’environ 170 tonnes entra dans la baie. L’embarquement de 600 esclaves commença aussitôt. Il eut lieu dans des pirogues énormes ; dans chacune 6 pagayeurs et environ 60 esclaves trouvaient place. Deux heures après son entrée, le brick mit de nouveau à la voile. Il était pressé parce qu’il ne voulait pas être surpris par un croiseur.

Le désespoir des esclaves était porté à son comble par la croyance, dont parle aussi Du Chaillu, qu’ils étaient transportés dans les pays lointains, au delà des mers, pour être tués et mangés par les blancs. J’ai souvent entendu dire par de vieilles gens de la contrée que les noirs croyaient autrefois que la viande en conserve provenait d’esclaves abattus.

Cap Lopez fournissait principalement le Brésil et Cuba. Les Portugais se plaignirent à Du Chaillu, que les affaires ne marchaient plus, pas tant du fait que la surveillance de la côte les avait rendues difficiles, mais surtout parce que le Brésil avait réduit l’importation d’esclaves, de peur que les nombreux noirs ne puissent constituer un danger pour les blancs. Seul Cuba était encore un bon client. Quand l’esclavage fut supprimé aux États-Unis après la guerre de sécession (1861-1865), les négriers africains durent renoncer peu à peu à leur métier.

Mais à la même époque existait encore dans la région de l’Ogooué un trafic d’esclaves purement intérieur, dirigé de l’arrière-pays vers la côte ; nous le savons par les relations de Marche et de de Brazza et par les mémoires de Trader Horn.

La population autochtone des régions côtières était accoutumée depuis toujours à employer des esclaves pour les travaux de plantation. En particulier, les familles qui depuis des générations vivaient du commerce considéraient le travail physique comme étant au-dessous de leur dignité. Encore aujourd’hui un noir révèle sa prétention d’appartenir à une caste supérieure par son refus de pagayer avec les autres dans la pirogue. Quand un de mes infirmiers indigènes m’accompagne dans une course en pirogue, j’ai toutes les peines du monde à le persuader qu’il ne déchoit point en maniant une pagaye.

L’exploitation du caoutchouc dans le Gabon eut pour conséquence d’activer le commerce des esclaves. On en avait alors besoin non seulement pour la culture des plantations, mais aussi pour la récolte du caoutchouc. Quand des explorateurs ou des commerçants blancs entreprenaient des expéditions vers l’intérieur, les pagayeurs s’offraient en grand nombre. Ceux-ci profitaient de cette occasion pour acheter des esclaves à bon marché dans les pays d’amont, et pour les ramener en aval sous la protection des blancs, sans payer aux chefs dont ils traversaient les territoires les redevances qui leur étaient dues d’ordinaire.

À l’intérieur, les esclaves étaient d’habitude troqués contre du sel. À l’idée d’arriver dans un pays où il y avait du sel, beaucoup d’entre eux oubliaient la tristesse que leur causaient l’abandon du pays natal et la séparation d’avec leur famille. Trader Horn raconte qu’il rencontra un jour sur la N’Gounié quelques grandes pirogues chargées d’esclaves, qui avaient l’air tout à fait contents dans l’espoir de recevoir du sel et du poisson salé sur la côte. Mais pour un grand nombre d’entre eux ce départ forcé vers l’inconnu restait une souffrance.

Parmi les esclaves il y en avait beaucoup qui avaient été vendus par leur tribu pour avoir commis des escroqueries ou parce qu’ils étaient accusés d’avoir nui aux autres par des pratiques magiques. Les membres d’une même famille étaient presque toujours séparés. Souvent aussi, les parents, quand ils avaient un certain âge, étaient noyés et les enfants seuls emmenés.

Des anciens m’ont raconté que les indigènes de certaines régions de l’intérieur vendaient leurs enfants en esclavage, pas tant pour y gagner, mais pour les envoyer dans un pays où ils auraient à manger à leur faim. L’Afrique équatoriale ne possédait à l’origine, comme je l’ai aussi exposé dans mon livre « À l’orée de la forêt vierge », aucun arbre fruitier ni aucune plante comestible. Le bananier, le manioc, l’igname, la patate et le palmier à huile ne sont pas originaires de l’Afrique, mais ont été introduits des Antilles par les Portugais. Dans les régions de l’intérieur, où ces cultures vivrières étaient encore inconnues, les indigènes n’avaient pour aliments, outre les produits de la chasse et de la pêche, que certaines racines et les fruits de quelques arbres de la forêt. Si la chasse et la pêche étaient insuffisantes, c’était la famine, ce qui arrivait fréquemment. Aux habitants de ces pays dévastés par la famine, qui étaient situés principalement dans la région des sources de N’Gounié, le pays d’en bas avec ses plantations, sans parler du sel, apparaissait comme un paradis, dans lequel ils souhaitaient savoir leurs enfants. Venant de ces régions, arrivent aussi dans mon hôpital des malades appartenant à la catégorie des mangeurs de terre. Poussés par la faim, ils avaient pris dans l’enfance l’habitude de manger de la terre, et ils l’avaient gardée alors même qu’ils trouvaient une nourriture suffisante.

***

En général, chez l’indigène l’esclave n’avait pas la vie trop mauvaise. S’il faisait son travail, on le laissait en paix ; si le maître en était content il lui donnait la possibilité de se marier ; les enfants issus de ces unions lui appartenaient naturellement. Beaucoup de femmes esclaves se mariaient dans la famille de leur maître. Cependant il ne faut pas non plus se représenter la situation de ces esclaves domestiques sous des couleurs trop idylliques, comme on le fait parfois. Leur maître pouvait les traiter selon son bon plaisir, exercer sa cruauté sur eux et les tuer.

Quand un chef mourait, un certain nombre de ses esclaves était sacrifié en son honneur. Nous savons par Du Chaillu que cette coutume était encore très répandue au Gabon vers le milieu du siècle dernier. Il cite, comme un fait tout à fait exceptionnel, que Will Glass, membre d’une famille de chefs des environs de Libreville, interdit expressément sur son lit de mort que ses esclaves subissent ce sort. Sous l’influence des missionnaires américains, il s’était élevé au-dessus des opinions traditionnelles.

L’initiative de l’application des mesures tendant à supprimer l’esclavage au Gabon revient à de Brazza. Pendant son premier séjour (1875-1878), il se contenta, par mesure de précaution, de racheter les esclaves qui demandaient à être libérés. Il lui importait avant tout de proclamer le principe que pour le noir aussi la liberté était un bien inaliénable. Il procéda aux premiers rachats à Lopé, sur le Haut-Ogooué, où un marché d’esclaves se tenait à côté de son campement. Il fit annoncer aux esclaves prêts à être embarqués dans les pirogues pour descendre le fleuve qu’il rachèterait ceux d’entre eux qui le demanderaient. Dix-huit seulement se présentèrent, et ceux-ci s’imaginaient être devenus désormais les esclaves des blancs. Peu à peu seulement ils comprirent qu’ils étaient libres. Par la suite, de Brazza parvint à constituer une bonne partie de son équipage avec des esclaves libérés ; mais beaucoup d’entre eux lui donnaient bien peu de satisfaction. Il en parle dans ses lettres.

Après son second voyage (1880-1882), de Brazza revint dans le pays en 1883 pour plusieurs années. Il avait alors pour mission, non seulement d’entreprendre de nouvelles expéditions, mais aussi d’organiser l’administration.

À partir de ce moment, il prit des mesures plus énergiques contre l’esclavage. Tous les esclaves qui le demandaient devaient être affranchis par leurs maîtres, soit pour retourner dans leur pays natal, soit pour suivre de Brazza et s’établir dans les villages qu’il avait l’intention de fonder.

Cette fois encore le succès ne fut pas considérable. Le chef Apaqué, qui habitait en amont de Lambaréné, raconta d’une mine satisfaite à son ami Trader Horn, que de Brazza avait passé récemment une nuit chez lui et lui avait demandé de lui céder les esclaves qui voudraient le suivre. Mais quoique lui, Apaqué, se fût déclaré d’accord et en eût informé les esclaves réunis à la hâte, aucun d’entre eux n’avait manifesté l’intention de le quitter.

Dans la région de Lambaréné, une pression fut parfois exercée sur les esclaves pour les faire partir. Il arriva même, d’après ce que m’ont raconté de vieux indigènes, qu’ils furent purement et simplement enlevés à leurs maîtres, comme ce fut le cas des 120 esclaves qui appartenaient aux héritiers du roi-soleil d’Adolinanongo. Beaucoup de ces esclaves se retiraient dans la forêt, et plus tard, quand la question de leur émancipation n’était plus à l’ordre du jour, ils rejoignaient leurs maîtres. Même des affranchis, qui étaient retournés dans leur pays situé à l’intérieur revinrent ensuite. Ils se sentaient plus chez eux auprès de leurs maîtres que dans leur famille qu’ils avaient revue. Ils ne voulaient pas non plus se passer des avantages de la civilisation dont ils avaient fait connaissance dans le Bas-Ogooué.

Dans les régions qui n’étaient pas situées au voisinage du fleuve ou des grandes voies de communication, l’autorité de l’administration, d’après des informations que je tiens des anciens, était à cette époque encore si peu assurée, qu’elle ne pouvait s’occuper efficacement de l’affranchissement des esclaves. Dans la mesure où l’administration s’organisait, elle put cependant empêcher leur vente et leur transport et mener ainsi avec succès la lutte pour l’abolition de cette pratique.

Quand j’arrivai dans le pays en 1913, beaucoup d’indigènes y vivaient encore comme esclaves. Légalement, ils étaient libres. Mais ils ne faisaient aucun usage de leur liberté. Ils restaient auprès de leurs maîtres et les servaient sans salaire, parce qu’ils étaient habitués à cette existence et ne croyaient pas pouvoir s’en créer une meilleure. L’idée de l’employé salarié, qui n’avait jamais existé auparavant dans ce pays, ne pénétrait que lentement parmi les indigènes. L’administration ne pouvait rien faire contre cet esclavage inavoué et volontaire, et elle n’y avait aucun intérêt. On reconnaissait ces étrangers aux contrastes que présentaient les traits de leur visage et la nuance particulière de leur peau avec ceux des autochtones.

Pendant mon premier séjour une femme indigène, qui paraissait être assez fortunée arriva à mon hôpital accompagnée de quatre hommes encore assez jeunes. Elle les présenta comme ses serviteurs. En réalité, c’étaient ses esclaves. Le lendemain, je la rencontrai au bord de la forêt en train de ramasser du bois pour faire son feu. À ma question, pourquoi elle était obligée de chercher elle-même son bois, puisqu’elle avait amené quatre esclaves, elle répondit en souriant : « Avoir des esclaves ne signifie pas être bien servi. »

Un jour, pendant qu’un noir jovial et déjà âgé était en traitement à mon hôpital, un autre indigène vint me trouver et me demanda si je ne voulais pas garder cet homme à mon service ; il me le céderait comme travailleur à des conditions avantageuses. Je n’aurais qu’à le nourrir sans le payer. En réponse à mon étonnement et à mes questions il me raconta qu’il avait hérité de cet homme comme esclave de son père, qu’il était assez adroit et pas trop paresseux, mais qu’il jouait tous les tours possibles. Attendu que, selon le droit en vigueur chez les indigènes, le maître était tenu pour responsable de tous les méfaits commis par son esclave, il avait dû payer déjà bon nombre d’amendes et de dommages et intérêts pour lui. Il lui avait déjà souvent offert la liberté, mais l’autre ne l’avait pas acceptée sachant bien qu’il serait alors obligé de porter lui-même les frais de ses méfaits. Pour cette raison, il me l’offrait. « Tu sauras bien le mettre au pas », me dit-il. Malheureusement, je dus lui répondre que moi non plus je n’étais pas assez riche pour posséder un esclave aussi ruineux.

Au cours des temps, les anciens esclaves se sont fondus entièrement par mariage et par adoption dans la population autochtone. J’ai connu des chefs de village qui étaient fils d’esclaves ou qui avaient été esclaves eux-mêmes.

L’idée de l’ouvrier salarié a maintenant pénétré parmi la population. Pourtant, il y a encore bien des noirs qui n’exigent point de salaire, mais qui sont prêts à servir un maître qu’ils ont choisi eux-mêmes, et à travailler sur sa plantation en échange de l’habillement, du logement et d’une nourriture abondante, tout cela dans l’attente qu’un jour il leur achètera une femme. On rencontre ces âmes simples sur des plantations isolées en brousse. Les deux parties tirent un profit égal de ce système.

***

Pendant quarante ans, à l’écart des événements et des changements qui survinrent dans le pays, Adolinanongo restait abandonné. La forêt et la brousse reprirent possession du sol.

Enfin, en 1923, un exploitant forestier s’établit sur la partie de la colline tournée vers l’amont. À la fin de 1925, je commençai à défricher l’extrémité en aval. Sur le terrain de la mission protestante où s’élevait auparavant mon hôpital, la place qu’on pouvait mettre à ma disposition n’était pas suffisamment grande pour me permettre de construire dans la mesure nécessitée par l’affluence toujours croissante des malades. Pendant que Trader Horn écrivait ses mémoires à Johannesburg, une case après l’autre s’élevait à Adolinanongo. En janvier 1927, le nouvel hôpital était suffisamment avancé pour que nous puissions nous y installer avec nos malades.

De la bonne terre noire, telle que j’en avais besoin pour le jardin, se trouvait en quantité aux bords de l’ancien village, aux endroits où pendant de longues années les femmes d’Adolinanongo avaient jeté les décombres. En creusant le sol, nous trouvâmes de lourds bracelets et des anneaux de cheville en bronze, vestiges de générations passées.

Quand un vapeur fluvial se dirige vers notre rive et annonce par un coup de sirène son intention d’accoster, je pense bien souvent au jeune Trader Horn, qui, au retour d’un voyage, dirigeait le Pionnier vers cette colline, et qui avant moi se sentait chez lui à Adolinanongo. S’il revenait, il trouverait la nature inchangée. Toujours, les crocodiles dorment, la gueule ouverte, sur les bancs de sable et sur les troncs d’arbres le long des rives. Toujours, les pélicans décrivent leurs orbes dans les airs. Toujours, la forêt impénétrable, d’un vert magnifique, recouvre les îles et les bords du fleuve et se mire dans ses eaux brunes.

Au cours d’une exploration de l’Ogooué supérieur, de Brazza fit descendre à M. N’Djolé une équipe de pagayeurs, composée d’indigènes originaires de l’intérieur du pays, pour en ramener différentes marchandises. Il profita de l’occasion pour leur faire toucher leur salaire en nature. En leur présence, il écrivit une lettre à l’agent de la factorerie et leur annonça que celui-ci leur remettrait tant et tant de fusils, de barils de poudre, de haches, de matchettes, de sacs de sel et tant et tant de mètres de cotonnades. « Le fera-t-il réellement », demandèrent ses hommes, un peu incrédules. « Il le fera, dès que vous lui aurez remis le papier », répondit de Brazza.

C’est ce qui arriva. L’européen de la factorerie de N’Djolé, ayant reçu le papier, le regarda quelque temps. Puis, sans poser la moindre question aux pagayeurs, il fit apporter par ses magasiniers tant et tant de fusils, de barils de poudre, de haches, de matchettes, de sacs de sel et tant et tant de mètres de cotonnades. C’était exactement les quantités auxquelles ils avaient droit.

Peu de temps après, un chef indigène de l’intérieur fit parvenir un message aux missionnaires de Lambaréné les priant de lui envoyer un catéchiste. Lui et sa tribu désireraient entendre la parole de Dieu et apprendre à lire et à écrire. Le catéchiste vint et commença par les instruire dans l’histoire sainte, leur apprendre le B-A = Ba et leur faire tracer des lettres sur l’ardoise. Mais bientôt le zèle de ses élèves se ralentit. « Ce n’est pas cela », lui dirent-ils. « Tu ne dois pas nous faire griffonner quelque chose sur l’ardoise, mais nous apprendre la façon dont il faut écrire sur un papier, pour que l’homme de la factorerie de N’Djolé soit obligé de nous donner des marchandises. » À leurs yeux, l’écriture était une sorte de sorcellerie.

***

Pendant leur première grande exploration des régions avoisinant le Congo, des missionnaires protestants avaient emmené deux de leurs boys des environs de Lambaréné qui à la station missionnaire avaient appris à lire et à écrire. Un soir, quand on eut monté les tentes sur un banc de sable, ils envoyèrent un des boys à l’autre extrémité du banc, hors de portée de la voix. Ils expliquèrent ensuite aux primitifs de l’intérieur, engagés par eux comme pagayeurs, que ce boy, à son retour, saurait répéter ce qui avait été dit, sans l’avoir entendu. Avant de le rappeler, le second boy traça des caractères dans le sable. Quand l’autre fut revenu et qu’après avoir jeté un coup d’œil par terre il eut dit exactement de quoi on avait parlé pendant son absence, l’étonnement des primitifs ne connut plus de bornes. Il fallut répéter l’expérience toujours à nouveau. À l’arrivée dans les villages, les pagayeurs narraient la chose aux habitants, et ceux-ci à leur tour voulaient assister à la démonstration.

À cette expédition, les boys avaient emporté un accordéon. En échange de celui-ci des indigènes leur offrirent quatre pointes d’ivoire, chacune de la taille d’un homme.

***

À cette époque un catéchiste indigène, déjà âgé, exerçait son ministère dans la région de la N’Gounié. Sa tâche n’était pas facile. Les cœurs étaient endurcis. Il se chagrinait surtout de ce que des jeunes gens interrompaient souvent ses récits d’histoire sainte et prétendaient que personne ne pouvait savoir s’ils étaient vrais, parce que personne n’y avait assisté.

Voilà qu’un jour le missionnaire remonta le fleuve et apporta une lanterne magique. La nuit venue, Abraham, Isaac et Jacob, David et Goliath, Salomon, Jésus et ses disciples défilèrent en images coloriées sur un drap tendu, devant une case qui servait d’écran. Tout à coup, la voix du catéchiste se fit entendre dans le silence qui régnait. « Voilà, jeunes vauriens, vous avez toujours dit : ce n’est pas vrai, ce que le vieux raconte. Mais maintenant vous le voyez de vos propres yeux. Qui osera prétendre que ce n’est pas vrai ? » Le brave vieux était persuadé que dans les images projetées par la lanterne les événements du passé avaient été fixés tels qu’ils s’étaient déroulés effectivement.

Dans les premiers temps de mon séjour ici, le missionnaire de Lambaréné présenta aux fidèles, qui étaient venus à la station pour fêter la semaine sainte, l’histoire de la Passion avec une lanterne magique. Quand Judas apparut pour la première fois sur l’écran au milieu des autres disciples, des cris partirent du fond : « Attention, il va te trahir. » Quand, à Gethsemané, il baisa la joue du Seigneur, les spectateurs ne purent plus se maîtriser. Ils se levèrent, montrèrent le poing et proférèrent à l’envie des injures et des menaces. Le missionnaire dut les calmer avant de pouvoir continuer la séance.

L’identité entre l’image et la réalité est toute naturelle pour le primitif. Nous sourions de leur naïveté. Mais n’est-ce pas quelque chose d’inouï et de dangereux, que les hommes en soient arrivés à jouer avec la réalité et à faire entrer la fiction et l’artifice en concurrence avec elle ? N’en avons-nous pas subi une diminution de notre sensibilité pour ce qui est vrai ? Ne faut-il pas expliquer certains aspects inquiétants de la mentalité de l’homme moderne par le fait qu’il ne sait plus distinguer entre la réalité vraie et la réalité artificielle ? À partir du moment où l’homme perd la conception naïve que toute image est nécessairement la reproduction d’une réalité, il entre dans la voie d’un progrès générateur de dangers. Il ne peut avancer sans faillir sur cette voie que s’il acquiert, à la place de la naïveté perdue irrémédiablement une autre, supérieure et d’ordre spirituel. Nous devenons hommes dans le sens le plus élevé par l’acquisition d’une simplicité profonde qui est la plus haute sagesse.

***

Cette autre histoire se passa également dans la région de la N’Gounié. Un blanc avait espéré étonner les indigènes par la mise en marche d’un gramophone. Mais l’expérience tourna autrement qu’il ne l’avait prévu. À peine les gens eurent-ils entendu des voix sortir du pavillon, qu’ils furent en proie à une agitation extrême, brisèrent l’appareil et attaquèrent le blanc, qui ne dut son salut qu’à une fuite précipitée. Ils avaient cru entendre les voix des esprits de leurs ancêtres, que le blanc aurait emprisonnées par un sortilège dans la boîte.

Depuis cette époque, les noirs se sont familiarisés avec le gramophone. Il n’y a presque pas de village dans les environs d’où quelque gramophone n’envoie sa voix criarde dans la forêt.

Quant à savoir comment des voix et de la musique peuvent sortir de l’appareil, les indigènes ne s’en soucient pas. Pour eux, cela fait partie des nombreuses choses incompréhensibles dont les blancs sont capables. « Le blanc, il est malin », disait mon infirmier Joseph, quand il était question de machines et autres inventions.

***

Quel ne fut pas l’étonnement des primitifs aux premiers temps de la colonisation, quand ils virent arriver des blancs pour ramasser des pierres et les emporter. Un de ces blancs dut quitter la région du Haut-Ogooué, parce que les indigènes refusaient de lui fournir des vivres ainsi qu’à ses porteurs. Ils le croyaient possédé par un démon et ils n’eurent de cesse qu’ils furent débarrassés de cet être inquiétant.

Les porteurs d’un géologue qui explorait une région au Sud de Lambaréné lui jouèrent un bien mauvais tour. Ils n’arrivaient vraiment pas à comprendre pourquoi ils peineraient par cette chaleur sous la charge des pierres que celui-ci entassait dans ses caisses pour les faire transporter par monts et par vaux jusqu’à la mer, comme s’il n’y en avait pas sur la côte. Ils ouvrirent donc nuitamment les caisses, les vidèrent et continuèrent allègrement leur marche sous le fardeau devenu léger. Avant d’arriver à la mer, ils les remplirent avec des pierres ramassées au bord de la piste. On dit qu’en Afrique les géologues ont été victimes de surprises pareilles plus d’une fois et à plus d’un endroit, avant qu’ils n’aient pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’elles ne se reproduisent.

***

Nombreuses sont les histoires qui circulent ici sur la malice des porteurs et des pagayeurs. Je tiens celle qui suit d’un européen qui, il y a des années, gérait au nom d’une société de commerce une factorerie sur le Haut-Ogooué, située juste en amont d’une série de rapides. À maintes reprises des pirogues qui remontaient le fleuve chargées de marchandises chaviraient devant ses yeux dans les remous. Quand les noirs qui avaient sauvé de justesse leur vie dans l’accident se lamentaient d’avoir perdu à cette occasion nattes, couvertures, moustiquaires et marmites, il les dédommageait, trop heureux qu’il n’y eût pas à déplorer des pertes de vies humaines.

Mais il ne se montra généreux que pendant quelque temps. L’accident se répéta si souvent qu’il reçut un blâme de sa direction, parce qu’évidemment il n’avait pas la main très heureuse dans le choix des équipes de pagayeurs. Mais il ne pouvait pas y avoir de doute que les pirogues chaviraient réellement et que l’accident n’était pas provoqué pour cacher le manque de caisses qui auraient été volées. De sa factorerie, le blanc pouvait voir les pagayeurs lutter contre les remous et, à l’aide de sa jumelle, constater le nombre des caisses que contenait la pirogue. Celui-ci concordait toujours avec le bordereau qu’il recevait de la factorerie située en aval.

Après quelque temps le bruit lui parvint que dans certains villages en aval les femmes se pavanaient dans des pagnes neufs, possédaient des marmites et des matchettes neuves et se pommadaient abondamment les cheveux. Cela lui donna à réfléchir, parce que les habitants de ces villages, qui pouvaient se procurer ces objets par son seul intermédiaire n’avaient presque rien acheté ces derniers temps. D’autre part il fut frappé par le fait qu’à chaque accident toutes les caisses avaient coulé sans exception, et il y en avait cependant qui par la nature de leur contenu n’étaient pas obligées d’aller au fond. Il engagea donc quelques mouchards, stimulés par la promesse d’une belle prime, pour découvrir s’il n’y avait pas une relation entre cette aisance inexplicable et les malheurs qui arrivaient à ses pirogues. Elle existait effectivement. Au voisinage de ces villages, les pagayeurs vidaient de temps en temps le contenu des caisses d’une pirogue et remplaçaient les marchandises par des pierres. Ainsi le blanc pouvait constater, avant que la pirogue ne chavirât dans les tourbillons (grâce à quelques fausses manœuvres), que le nombre des caisses y était. Quand les équipes eurent été punies sévèrement et que désormais toutes les pertes causées par des accidents de pirogues furent déduites de leur paye, ils réussirent sans doute à se procurer des fétiches suffisamment efficaces. Car à partir de ce moment, toutes les pirogues passèrent les rapides sans encombre.

Au cours d’un voyage en pirogue, il m’arrive qu’en conversant avec les pagayeurs ceux-ci me demandent de leur parler des différences entre le pays des blancs et le leur. J’ai l’habitude de les entretenir alors de trois choses qui sous ce rapport sont les plus caractéristiques. Ceux qui font partie de mon personnel ont déjà assisté l’une ou l’autre fois à ces causeries. Mais ils veulent entendre toujours à nouveau les histoires bien connues, pour avoir l’occasion de manifester une fois de plus leur étonnement et de faire des observations.

En premier lieu, je leur apprends qu’en Europe il y a des incendies de forêt. C’est une chose que nos indigènes ne peuvent se représenter. Ici, il fait si humide, même pendant la saison sèche, que jamais, au grand jamais, la forêt ne peut prendre feu, même si l’on faisait tout pour l’allumer. Les indigènes ne réussissent même pas à brûler les arbres qu’ils ont coupés pendant la saison sèche en vue de faire leurs plantations, et qu’ils ont laissés reposer de longs mois pour permettre au bois de sécher. Les petites branches seulement et celles de dimensions moyennes sont consumées par les flammes. Mais les troncs et les branches sont calcinés à l’extérieur seulement et gisent en désordre dans la plantation. Dans nos scieries, le propriétaire et les employés fument à l’envie et vident leurs pipes encore brûlantes dans la sciure. Celle-ci est si humide qu’il ne peut être question d’un danger d’incendie. Comment peut-on se représenter dans ces conditions qu’en Europe le feu se déclare dans la forêt à la suite d’une allumette enflammée qu’on a laissé tomber malencontreusement ?

***

Enfin, mes hommes ont fini d’échanger toutes les réflexions que provoque ce fait extraordinaire. Alors, je raconte en second lieu qu’en Europe il y a des gens qui rament pour leur plaisir. Sur cela d’abord un rire inextinguible, ensuite les questions fusent. « Qui leur ordonne de pagayer ? » « Personne. » « Il faut pourtant que quelqu’un leur donne un cadeau pour qu’ils le fassent. » « Non, ils le font entièrement de leur propre gré et sans rémunération et souvent ils rament jusqu’à complet épuisement. »

Les réflexions sur ce second cas n’en finissent plus. Ici aussi il arrive que les équipes de deux pirogues, qui remontent ou descendent ensemble le fleuve fassent la course. Mais qu’il y ait des gens qui montent en pirogue sans vouloir faire un voyage, ou sans être obligés de transporter des marchandises, rien que pour pagayer, et qui passent leurs loisirs à s’exercer à pagayer, cela dépasse l’entendement de nos noirs. Je n’essaye pas de leur faire comprendre ce qu’est le sport. Les conditions de leur existence les amènent si souvent à exercer leur force musculaire et à se donner du mouvement plus qu’ils ne le voudraient, qu’ils n’arrivent pas à comprendre, comment des gens puissent le faire sans y être obligés.

***

En dernier lieu, je leur apprends qu’en Europe un homme peut se marier sans avoir à acheter sa femme. De tous les côtés on me répond que cela ne peut être vrai, que le docteur se moque des pauvres noirs pour son plaisir.

Ici, les femmes sont un objet de valeur. Dès la naissance d’une fille, sa famille fait entrer en compte le capital qu’elle représente. Ce point de vue est familier aux indigènes dès leur jeunesse. Le boy d’une dame européenne qui avait accouché de jumelles dans mon hôpital, quand on lui montra les bébés dit au père : « Maintenant, tu es riche. »

Toute la vie du noir est dominée par les affaires d’argent occasionnées par le mariage. Dès l’âge de seize ans, il cherche à amasser les moyens d’acheter une femme. Dans ce but, il doit souvent se résigner à quitter son village et à prendre un emploi quelque part chez un blanc.

Actuellement, une femme vaut ici en moyenne de 1.500 à 2.500 francs. Ce prix dépasse ce qu’un indigène peut mettre de côté en quelques années de travail, surtout qu’il ne sait pas économiser. Il se marie donc en prenant la femme à crédit. Son père, ou si celui-ci n’est plus en vie, un frère aîné doit l’aider à faire le premier versement et donner sa garantie pour les suivants.

Pour être sûr d’avoir une femme pour leur fils, les parents commencent à faire des versements pour des filles âgées de quelques ans à peine. Juste au moment où j’écris ces lignes, un infirmier indigène nouvellement engagé vient me trouver et me prie de lui avancer une somme considérable sur son salaire pour l’achat d’une femme. Il ressort de l’entretien qui s’engage que la fille est âgée de 9 ans. Auparavant déjà, il avait payé une certaine somme pour elle. S’il ne peut continuer les versements, elle sera attribuée à un autre. Lui-même aura alors toutes les peines du monde à obtenir le remboursement de tout ou même partie des sommes déjà engagées.

Le malheur est qu’au moment du mariage le mari n’arrive pas à faire fixer de façon définitive le prix global, ni à obtenir des précisions sur les modalités concernant les versements ultérieurs. C’est le début d’un chantage que la famille de la femme exerce pendant de nombreuses années. Le père de la jeune femme et les parents du côté paternel n’ont pas grand’chose à dire en cette affaire. La femme appartient à sa mère et aux frères de celle-ci. Ce sont eux qui reçoivent la plus grande partie de l’argent.

Pendant que la vie conjugale du jeune couple se déroule dans les meilleurs termes, voilà qu’arrive un message de la famille, disant que le mari est en retard avec ses versements et qu’il doit payer telle somme à une date fixée, faute de quoi la femme lui sera reprise. Le mari va alors voir tous ses amis et connaissances pour emprunter de droite et de gauche l’argent nécessaire. A-t-il pris du service chez un blanc, il lui demande avec de grandes lamentations une avance qui équivaut généralement à plusieurs mois de sa paye. Le blanc est-il novice, il se laisse fléchir et cède à la demande, très souvent avec ce résultat que le noir quitte ensuite son service pour ne pas être obligé de rembourser l’avance par son travail. Quand un de mes infirmiers montre pendant des jours une mine renfrognée et a l’esprit absent, je sais qu’il va venir me trouver pour demander une avance dont il a besoin pour garder sa femme.

Si l’homme arrive à faire le versement exigé, il jouit de la paix pour quelque temps. Mais s’il ne peut réunir la somme, sa femme lui est enlevée, jusqu’à ce qu’il puisse payer. Cela se passe en général de la façon suivante : la femme est allée au fleuve pour puiser l’eau et elle ne revient pas. Des hommes l’y ont attendue, l’ont fait monter dans leur pirogue et sont partis.

Je me souviens encore quelle fut à mes débuts mon émotion, quand un matin, en arrivant à l’hôpital, j’appris qu’on avait volé une femme à son mari. J’ouvris une enquête, j’interrogeai le mari, je recherchai des témoins et j’essayai de découvrir l’auteur probable du crime, pour quelle raison il l’avait enlevée et où il avait bien pu la conduire. Mais au cours de mon enquête j’eus l’impression que les gens prenaient cette affaire beaucoup moins au tragique que moi et ne se faisaient pas trop de soucis sur le sort de la victime. Depuis cette époque, bien des femmes ont été volées dans mon hôpital. Mais je n’ouvre plus d’enquêtes sur ces cas. Je me contente d’exprimer avec compassion au mari mes regrets de le voir obligé de réunir péniblement de l’argent.

La vérité exige que j’ajoute que, dans la plupart des cas, la famille de la femme n’arriverait pas à se faire payer, si elle ne procédait pas de cette façon. Un des journaliers de l’hôpital, un sujet vraiment sympathique, vint un jour en pleurant m’annoncer que des hommes méchants étaient venus lui ravir sa femme. Sur le point de partager son indignation, je posai pourtant la question jusqu’à quel point il était en règle dans les payements dus à la famille. Voilà que j’appris qu’après avoir fait le premier versement, il avait quitté secrètement, avec son épouse, son village, très loin d’ici, et était venu à Lambaréné, et que pendant cinq ans il n’avait pas donné signe de vie à ses créanciers. Mais son indignation, que les parents eussent enfin découvert sa trace et essayé par le procédé habituel de l’obliger à payer les termes échus, était tout à fait sincère.

Le mari dont la femme a disparu sait immédiatement où il doit la chercher. Tôt ou tard, il quitte son travail et, muni de la somme nécessaire, il entreprend le voyage vers le village de la disparue. Après quelque temps il retourne avec elle, pour mener à ses côtés une vie heureuse jusqu’à ce que le versement suivant soit exigé.

S’il y a des enfants, ils sont enlevés en même temps que la femme. Car d’après le droit en vigueur chez les primitifs, les enfants n’appartiennent pas au père, mais à la mère et aux frères et oncles de celle-ci.

***

Une curieuse histoire m’est arrivée au sujet de l’enlèvement de la femme d’un petit chef indigène qui était venu à l’hôpital pour faire soigner une blessure. Quand la femme eut disparu, il voulut me rendre responsable, parce que la chose s’était passée sur mon terrain. Il réclama une indemnité proportionnée à la valeur de la femme. D’abord je ne pris pas sa réclamation au sérieux. Mais ensuite je me sentis néanmoins un peu mal à l’aise, parce que plusieurs fois par jour il me barrait le chemin et exigeait son indemnité sur un ton de plus en plus menaçant. Je n’avais aucune envie de m’attirer la haine d’un sauvage de son espèce.

Voilà qu’un matin il vint tout rayonnant à ma rencontre. L’affaire était liquidée ; il avait retrouvé sa femme. Les parents qui l’avaient volée l’avaient emmenée vers l’amont. Au cours de leur voyage, ils passèrent la nuit dans un village où le mari avait des amis. Ceux-ci ne tardèrent pas à comprendre le fond de l’affaire. À leur tour, ils volèrent la femme, lui firent descendre le fleuve, et au petit matin la jetèrent ligotée comme un paquet bien ficelé, sur la berge de l’hôpital, où le mari en prit livraison. Il détacha ses liens et la vie commune recommença comme si rien ne s’était passé.

***

Quand la famille envoie à la femme l’ordre de retourner auprès d’elle, parce qu’un des versements n’a pas été effectué, celle-ci s’incline immédiatement, même si elle aime son mari et regrette de devoir le quitter. Elle ne se défend pas contre les ravisseurs. Les droits que la famille exerce sur elle lui paraissent tout naturels.

Même quand le prix a été payé entièrement, la famille garde le droit de recueillir la femme, si elle est maltraitée par son mari, et de la retenir jusqu’à ce que celui-ci se soit présenté devant les oncles et les frères pour se justifier et qu’il ait payé l’amende imposée par eux.

Chez les primitifs, les droits de la femme, quoiqu’elle soit vendue au mari, sont mieux sauvegardés que dans la législation des peuples civilisés. Jamais elle ne cesse d’être sous la protection de sa famille.

Le divorce est possible, mais il est rendu difficile pour la femme par l’obligation imposée dans ce cas à sa famille de rembourser au mari tout l’argent qu’il a versé pour elle au cours des années. Comme les frères et les oncles ont dépensé depuis longtemps leur quote-part, il est en général si difficile de réunir la somme nécessaire, que le divorce n’a pas lieu. Je connais cependant des cas où les proches se sont cotisés, en s’imposant de grands sacrifices, pour permettre à une parente de se séparer d’un mari qui la rendait malheureuse.

Dans le cas où un nouveau prétendant à la main de la femme se présente aussitôt, c’est lui qui doit rembourser le mari, si celui-ci accepte le divorce. Mais il faut qu’il paye la somme entière en une fois, les versements échelonnés n’étant admis dans ce cas.

Il est rare que le mari demande le divorce. En le faisant, il risque de perdre l’argent payé pour la femme. Même s’il peut prouver que les torts sont du côté de celle-ci, et qu’au cours d’une longue palabre la restitution partielle du prix d’achat lui a été accordée, il n’est pourtant pas encore sûr de l’obtenir. Il ne dispose d’aucun gage qui lui permette d’exercer une pression sur les débiteurs. Les chances d’être jamais remboursé même en partie sont donc faibles.

Les femmes des indigènes profitent largement du droit de pouvoir se retirer à tout moment dans leur famille. Le tiers de l’année, sinon plus, mes infirmiers sont en veuvage temporaire. La femme emmène les petits enfants ; les grands, elle les laisse au mari. Aussi longtemps que la femme est absente, mes infirmiers doivent faire leur cuisine eux-mêmes. La conséquence en est qu’ils sont de mauvaise humeur et négligents dans le service. Si je leur dis que je ne comprends pas qu’ils se laissent faire ainsi, ils haussent les épaules et répondent simplement : « C’est comme cela chez nous. » Ils savent que la révolte ne servirait à rien.

Malgré les discussions interminables entre le mari et la famille de sa femme, dans lesquelles celle-ci doit prendre forcément le parti des siens, les unions dans ce pays, dans la mesure où je peux en juger, sont encore assez heureuses.

Quand j’affirme que chez les blancs un homme peut se marier sans pour cela être obligé de se laisser exploiter et tyranniser pendant de longues années par la famille de la femme, cela paraît à mes noirs la plus invraisemblable des histoires. Que, le cas échéant, le mari puisse encore recevoir de l’argent de la part de la famille de sa femme, je n’ose même pas le mentionner, parce que j’y gagnerais la renommée d’être un menteur.

L’idée du tabou joue dans la vie du primitif un rôle de premier plan. Ce mot signifie l’interdiction de certaines choses ou de certains gestes, parce qu’ils entraîneraient le malheur et la mort. L’origine de l’idée du tabou est obscure.

Il y a des tabous valables pour tous sans distinction, et d’autres qui s’imposent seulement aux individus qui en sont frappés. Parmi les tabous d’ordre général, ceux qui doivent être observés par le mari dont la femme est enceinte jouent un grand rôle. Chez les pahouins, il lui est interdit de manger de la viande faisandée (quoique par ailleurs les indigènes consomment sans dégoût et sans dommage de la viande qui commence à entrer en putréfaction), de toucher un caméléon, de combler un trou dans la terre, d’enfoncer des clous, d’assister à la mort d’un être humain ou d’un animal, d’avoir à faire quoi que ce soit avec un cadavre, d’enjamber une procession de fourmis guerrières…

Au début de mon premier séjour j’étais choqué et fâché, parce que dans l’hôpital il y avait des hommes qui aux enterrements refusaient absolument d’aider à porter le cadavre. Par des promesses ou par des menaces je voulais les obliger à le faire, quand c’était leur tour. Il arrivait alors que des hommes se jetaient à mes genoux et me suppliaient de les en dispenser. Depuis que j’ai compris dans quel conflit moral je les plaçais par mes exigences, je n’emploie plus que des volontaires comme porteurs ; ils reçoivent une gratification pour ce service.

Les tabous particuliers qui n’ont de valeur que pour tel ou tel individu sont annoncés par le père à la naissance de l’enfant. D’après l’opinion des indigènes, celui-ci par cette déclaration n’exprime pas une obligation qu’il impose de lui-même à l’enfant, mais il fait connaître simplement, grâce à une révélation faite à lui par les esprits des ancêtres, ce que l’enfant doit éviter pour se mettre à l’abri d’une mort prématurée.

L’enfant est informé des tabous qui le concernent, quand il a grandi suffisamment pour savoir compter les cinq doigts de la main. Ceux qu’il ne pourrait pas encore comprendre à cet âge lui sont révélés quand il a acquis l’entendement nécessaire.

Il n’y a rien dans la vie de l’homme qui ne puisse devenir l’objet d’un tabou. Dans la région de Samkita il y avait une femme pour laquelle le tabou consistait dans l’interdiction d’utiliser un balai, et l’obligation de le remplacer par ses mains. Un garçon avait pour tabou qu’il ne devait pas recevoir de coup sur l’épaule droite. Un jour, que son maître lui donna une légère tape, parce qu’il était négligent dans son travail, il l’en remercia à sa grande surprise. Quand le blanc s’enquit de la raison de cette conduite étrange, le garçon lui répondit : « Je te remercie de m’avoir frappé sur l’épaule gauche. Que serait-il advenu, si, c’eût été la droite ! »

Le tabou fut la cause d’une histoire tragique qui se passa à Samkita pendant mon premier séjour. Un des élèves de l’école missionnaire avait pour tabou l’interdiction de manger des bananes. Il devait même se garder de toucher à un mets préparé dans une marmite où l’on venait de faire cuire des bananes. Un jour, ses camarades lui annoncèrent que le poisson qu’il mangeait sortait d’une marmite contenant encore quelques restes de bananes. Aussitôt, il fût pris de convulsions et mourut en quelques heures. Un missionnaire qui avait assisté à cet événement mystérieux m’en fit la description.

***

Il y a des femmes qui ont pour tabou que, dans le cas où leur premier-né serait un garçon, elles ou l’enfant doivent mourir. Une de ces femmes, à son premier accouchement, donna le jour à une fille. Mais de l’avis des commères qui entendirent son premier cri, cette fille aurait crié comme un garçon. Je n’ai pas pu savoir sur quels indices les femmes se basaient pour établir cette différence entre les cris des nouveau-nés. Sur la foi de ces commérages, la mère crut qu’elle avait effectivement mis au monde un garçon qui ensuite seulement avait été changé en fille. Tous les efforts de persuasion pour la détourner de cette idée fixe restèrent vains. Selon sa conviction, elle ou son enfant devait mourir. Elle choisit la mort pour elle-même. À partir de ce moment, elle dépérit à vue d’œil. Quand elle fut amenée à l’hôpital, elle était déjà squelettique. Elle mourut quelques jours après. Autant que nous pûmes le constater, sa maladie était d’origine uniquement psychique.

Que des indigènes meurent à la suite d’une violation de leur tabou, ceci provient sans doute du fait qu’ils sont dominés par la croyance aux tabous à un degré tel qu’ils sont soumis à des chocs psychiques dont nous ne pouvons pas concevoir la violence.

Un blanc qui jouit de la confiance des indigènes peut dans ces circonstances obtenir des résultats par son ascendant moral. M. Lavignotte, le directeur de la plantation de la mission protestante à Samkita, qui est un des meilleurs connaisseurs des pahouins et qui m’a fourni les éléments de plusieurs récits de ce chapitre, est intervenu avec succès dans quelques cas de violation de tabou.

Une femme de Samkita qui avait pour tabou de ne pas devoir recevoir de coups dans le dos en reçut un au cours d’une rixe entre femmes. Immédiatement elle tomba en convulsions, qui affectèrent aussi les organes respiratoires. M. Lavignotte, appelé à la hâte, lui prit la main et lui ordonna de respirer, et sur son ordre elle y réussit. Mais à peine voulait-il la quitter, qu’elle fut reprise par les suffocations. Quand il fut resté quelque temps auprès d’elle, qu’il eut prié avec elle et lui eut parlé longuement et avec insistance, elle surmonta l’idée fixe qui l’oppressait et les convulsions cessèrent peu à peu. Les jours suivants elle eut encore quelques rechutes qui nécessitèrent l’intervention de M. Lavignotte.

***

Pendant un certain temps nous n’eûmes pas l’occasion d’observer des cas de violation de tabou à l’hôpital. Récemment pourtant quelques-uns nous arrivèrent.

Un jeune homme avait pour tabou qu’il devait mourir s’il voyait couler son sang. Il fut blessé par un hippopotame et amené à l’hôpital. La blessure était assez grave et il avait perdu beaucoup de sang. Néanmoins son état n’était pas alarmant. Nous fûmes seulement frappés par son état extraordinairement apathique. Nous priâmes la mère de se prêter à une transfusion de sang. Elle y consentit, mais fit observer en même temps que rien ne pourrait sauver son fils, son tabou le condamnant à mourir. Quarante-huit heures plus tard, il succomba sans que nous puissions attribuer la mort aux blessures reçues.

Un indigène, qui s’était converti au christianisme, avait depuis sa naissance pour tabou l’interdiction de recevoir un choc sur la tête. Quand il vint à Lambaréné pour fêter Noël à la station missionnaire, la vieille petite case en bambou qui lui servait d’abri commun avec quelques autres indigènes s’effondra. Dans sa chute, un bambou lui frôla la tête. Le choc avait été si léger qu’il n’avait laissé la moindre trace, comme nous pûmes le constater par la suite. Pour un autre homme, il n’aurait eu aucune conséquence. Mais celui-ci s’évanouit aussitôt et fut pris de convulsions tétaniformes. Il nous fut amené. À notre étonnement, nous dûmes constater que le traitement que nous appliquions contre les convulsions avait très peu d’effet. Un pahouin, qui avait accompagné le malade, vint alors vers nous et nous dit : « Sans doute pouvez-vous guérir beaucoup de maladies avec vos médicaments européens. Mais pour cet homme, vous ne pouvez rien faire. Dans un cas de ce genre, il faut employer la sorcellerie. Donnez-moi le malade. Dans la forêt je le traiterai à ma façon. » Nous refusâmes naturellement cette proposition. Mais dans la nuit, le pahouin revint secrètement avec quelques indigènes, emporta le malade et disparut avec lui dans la forêt.

Quelque temps plus tard, nous eûmes l’occasion de revoir cet homme. Il se portait bien, mais il avait perdu tout souvenir de ce qui lui était arrivé. Quand nous interrogeâmes le pahouin sur ce qu’il avait fait avec le malade, il nous apprit seulement qu’il avait sacrifié un coq blanc sur son corps et l’avait aspergé du sang en récitant de vieilles incantations. Lui a-t-il donné un extrait de plantes capable d’arrêter les convulsions ? L’a-t-il influencé psychiquement ? Les deux éventualités sont difficiles à admettre, si l’on considère que le malade était sans connaissance et ne pouvait donc ni avaler ni comprendre.

Dans un autre cas récent, il s’agissait d’un homme qui de son père avait reçu comme tabou qu’il devait, pour ne pas mourir jeune, avoir une nombreuse progéniture. Il était marié depuis quelques années et avait trois enfants. Dernièrement, son père vint pour le voir et pour lui rappeler son tabou. À peine eut-il fini de parler – il nous l’a raconté lui-même – que son fils s’évanouit et tomba. Aussitôt il fut pris de convulsions. On le garda quelques jours dans le village et on nous l’amena ensuite. Il présentait à peu près les mêmes symptômes que ceux que nous avions pu observer chez l’homme qui avait été touché à la tête par un bambou. Avec lui aussi, nous dûmes constater que les médicaments destinés à arrêter les convulsions restaient inefficaces. Il mourut peu après.

Il nous est arrivé deux fois que des malades qui avaient pour tabou qu’ils ne devaient être piqués ni par une épine, ni par une aiguille, tombèrent en syncope à la suite d’une injection sous-cutanée que nous leur fîmes au cours d’un traitement. Dans un de ces cas, une défaillance du cœur nous fit craindre le pire.

***

La femme qui avait pour tabou l’interdiction de toucher un balai et qui en souffrait beaucoup en fut délivrée par monsieur Lavignotte.